Bréhan

Bréhan [bʁeɑ̃] est une commune française, située dans le département du Morbihan en région Bretagne.

| Bréhan | |

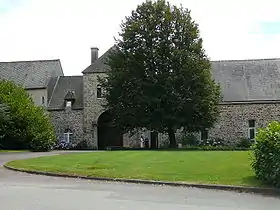

Entrée de l'abbaye Notre-Dame de Timadeuc. | |

Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Bretagne |

| Département | Morbihan |

| Arrondissement | Pontivy |

| Intercommunalité | Pontivy Communauté |

| Maire Mandat |

Jean Guillot 2020-2026 |

| Code postal | 56580 |

| Code commune | 56024 |

| Démographie | |

| Gentilé | Bréhannais |

| Population municipale |

2 291 hab. (2020 |

| Densité | 44 hab./km2 |

| Population agglomération |

42 209 hab. |

| Géographie | |

| Coordonnées | 48° 03′ 42″ nord, 2° 41′ 10″ ouest |

| Altitude | Min. 45 m Max. 158 m |

| Superficie | 51,65 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Loudéac (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Grand-Champ |

| Législatives | Troisième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | http://www.brehan.fr/ |

Géographie

Le canal de Nantes à Brest et le Lié bordent la commune.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[1]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat se traduit par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février[2].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[5] complétée par des études régionales[6] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Loudeac », sur la commune de Loudéac, mise en service en 1987[7] et qui se trouve à 14 km à vol d'oiseau[8] - [Note 4], où la température moyenne annuelle est de 11,4 °C et la hauteur de précipitations de 901,3 mm pour la période 1981-2010[9]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Vannes-Séné », sur la commune de Séné, mise en service en 1998 et à 49 km[10], la température moyenne annuelle évolue de 12,3 °C pour 1981-2010[11] à 12,4 °C pour 1991-2020[12].

Urbanisme

Typologie

Bréhan est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 5] - [13] - [14] - [15].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Loudéac, dont elle est une commune de la couronne[Note 6]. Cette aire, qui regroupe 22 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[16] - [17].

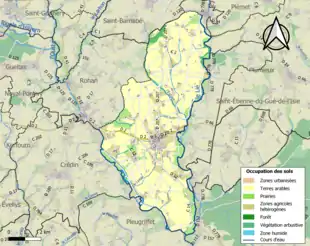

Occupation des sols

Le tableau ci-dessous présente l'occupation des sols de la commune en 2018, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC).

| Type d’occupation | Pourcentage | Superficie (en hectares) |

|---|---|---|

| Tissu urbain discontinu | 2,1 % | 106 |

| Terres arables hors périmètres d'irrigation | 68,4 % | 3528 |

| Prairies et autres surfaces toujours en herbe | 10,2 % | 526 |

| Systèmes culturaux et parcellaires complexes | 14,9 % | 770 |

| Surfaces essentiellement agricoles interrompues par des espaces naturels importants | 2,8 % | 145 |

| Forêts de feuillus | 1,6 % | 80 |

| Source : Corine Land Cover[18] | ||

L'occupation des sols est marqué par une nette prédominance des terres arables. Bréhan appartient en effet au bassin agricole de Pontivy, parfois surnommé la « Petite Beauce », une plaine s'étendant au nord, à l'est et au sud de cette ville vouée à l'agriculture intensive et caractérisée par la présence de grandes parcelles de céréales et de maïs et la rareté des haies d'arbres et des espaces boisés[19].

Toponymie

Le nom en gallo de la commune est Berhaund-Lódeyac et Brehant-Loudieg en breton, Loudieg car proche de Loudéac et pour le différencier des autres Brehan de Bretagne[20].

Histoire

Préhistoire

Trois anneaux (probablement des bracelets portés au-dessus du coude) en jadéite d'origine alpine trouvés en 1905 dans le tertre funéraire de la Ville Ruault (détruit depuis) situé dans l'abbaye de Timadeuc à Bréhan (vers 4900-4500 avant J.-C., musée de préhistoire de Carnac).

Trois anneaux (probablement des bracelets portés au-dessus du coude) en jadéite d'origine alpine trouvés en 1905 dans le tertre funéraire de la Ville Ruault (détruit depuis) situé dans l'abbaye de Timadeuc à Bréhan (vers 4900-4500 avant J.-C., musée de préhistoire de Carnac).

Le XVe siècle

En 1484, la première imprimerie de Bretagne fut installée à Bréhan-Loudéac, par vouloir de Jean Rohan-du-Gué-de-l'Isle. Deux imprimeurs la mirent en place, Robin Foucquet et Jean Crès[21]. Douze livres imprimés à Bréhan nous sont parvenus[22].

Le XXe siècle

Par décret en date du 27 septembre 1977 la commune de Bréhan-Loudéac porte désormais le nouveau nom de Bréhan[23].

Politique et administration

Démographie

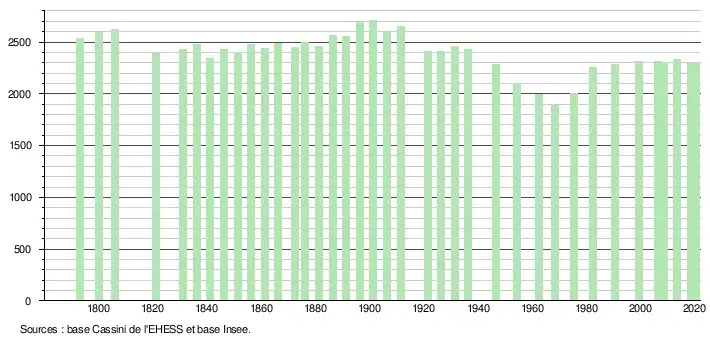

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[26]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2008[27].

En 2020, la commune comptait 2 291 habitants[Note 7], en diminution de 1,67 % par rapport à 2014 (Morbihan : +3,12 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

L'imprimerie bréhannaise

Au cours de l'année 1484, Jean I de Rohan-Gué-de-l'Isle s'assure les services de Robin Fouquet, maître imprimeur, et de Jean Crès, compagnon, afin de faire fonctionner la première presse d'imprimerie bretonne. La présence d'un, voire deux moulins à papier sur les rives du Lié, appartenant au même Jean I Rohan-Gué-de-l'Isle, aide à la réussite du projet et, le , sort le premier incunable breton : Le Trespassement Nostre-Dame[30] - [31] - [32].

À cette époque, le moulin à papier produit 1000 rames de papier par an, principalement destinées à l'écriture et à l'emballage. À présent ce moulin est reconverti dans la production de farine, mais il a conservé le nom de « moulin à papier ».

L'église Notre-Dame de Bréhan

Reconstruite sur les ruines de l'ancienne église entre 1880 et 1884, l'église paroissiale de Bréhan a été inaugurée et consacrée le . De style néo-gothique, ce grand édifice en pierres enduites est dessiné sur le plan d'une croix latine. Le clocher inachevé est sujet à deux hypothèses : la première, veut que faute de moyens, la construction de l'édifice ait été arrêtée avant la fin. ; la seconde, suppose que le terrain n'aurait pas supporté le poids d'un clocher classique. L'intérieur en revanche est très richement doté, tant au point de vue mobilier que décoratif (statuaire, boiseries, stalles de bois).

La chapelle Saint-Marc

La chapelle originelle date du XVIe siècle et été dédiée à saint Samson. Partiellement démolie puis reconstruite en 1775 par le marquis de Grasse sur la même forme rectangulaire. La nouvelle chapelle conserve tout de même la charpente de son ainée, le dallage en terre cuite l'allée centrale en schiste et les enduits de terre chaulée. Sur un fragment de vitrail, les armes de la Bretagne et de Rohan: « 9 hermines et 3 macles d'or » sont figées ainsi que sur deux dalles funéraires remarquables.

La chapelle Saint-Yves

La première chapelle en ce lieu date de 1535 et seuls quelques éléments de la charpente et une pierre gravée sont encore présents dans l'actuel édifice. La chapelle reconstruite au XIXe siècle sur un plan rectangulaire, la chapelle est dotée d'un chevet à trois pans. C'est ce chevet qui supporte le poids du clocher. En entrant, il est possible de voir sur le fronton du portail, les armes des Bréhan incrustées dans une rosace.

La chapelle Saint-Isidore

C'est l'abbé Collet qui en 1718 prend l'initiative de construire grâce à la générosité des paroissiens une chapelle dédiée à saint Isidore. La procession du pour sa bénédiction reste dans les annales de la paroisse. L'édifice est relativement simple. Construit sur un plan rectangulaire et surmonté d'un clocheton charpenté l'extérieur sobre cache un mobilier somptueux.

Le calvaire de la croix Mal-Mise

Daté de 1711, ce calvaire est composé d'une croix à double face reposant sur un socle en pierre. Malgré cette datation, certains éléments laissent à penser que le calvaire date en partie du XVIe siècle. Il est nommé ainsi à cause d'un élément remarquable par tout un chacun. En effet le pied gauche du Christ recouvrant le pied droit n'est pas habituel et ne correspond pas aux conventions de l'Église.

Le calvaire de Timadeuc

Élevé en 1946 en mémoire du père Guénaël de l'abbaye de Timadeuc, le calvaire de Timadeuc rappelle son courage et le rôle de l'abbaye qui servit d'accueil pour les résistants et les fugitifs, et de cache d'armes (après le parachutage d'armes, elles furent testées sur le lieu même). Arrêté le par la Gestapo et déporté pour faits de résistance, le père décède le au camp de Buchenwald. L'année suivante, l'abbaye a reçu la médaille de la Résistance française « pour son attitude courageuse face à l'envahisseur nazi » comme le rappelle une plaque sur le calvaire[33]. Ce calvaire est visible en remontant de l'écluse du même nom (sur le canal de Nantes à Brest) vers l'abbaye.

Le calvaire de Quengobrien

C'est un des plus vieux monuments religieux de la paroisse. Les seuls décorations qu'on peut y trouver sont des aspérités sculptées sur le fût monolithe de la croix.

Calvaire et fontaine de Duran

Ici, il s'agit certainement du monument religieux le plus récent de la commune car daté du XXe siècle. La fontaine est surmontée du calvaire monolithe en granit posé sur un fronton sculpté. Si la fontaine et l'ouvrage semblent récents, le calvaire semble être antérieur à l'édification de ce lieu. Tous les 15 août pour l'Assomption, la statue de Notre-Dame de Bréhan est portée en procession jusqu'à la fontaine.

Croix Saint-Mélec

Ce calvaire est lié à une légende selon laquelle, saint Mélec, de passage dans la région aurait été mal accueilli par les habitants de Brémaudé. Très en colère, il leur aurait prédit les pires maux. Pris de remords ces derniers auraient élevé un calvaire dédié au saint homme afin d'éloigner le mauvais œil. En réalité, le calvaire date de 1770, et saint Mélec serait lié au fils d'un comte de Cornouaille ayant vécu au VIIIe siècle.

Notre-Dame de Bréhan

La patronne des Bréhannais et Bréhannaises est représentée en Vierge à l'Enfant, couronnée et vêtue d'un manteau brodé de fils d'or. Très honorée dans la paroisse, la statue est emmenée en procession tous les 15 août pour l'Assomption à la fontaine de Duran.

L'Estuer

Fortifié en 1550, le château de l'Estuer abritait la seigneurie de la famille Estuer Roque. Une chapelle privée dédiée à saint Jean a été détruite lors de la Révolution, mais certains vestiges ont survécu tels que les ruines d'une tour de défense avec ses meurtrières ou l'entrée d'un souterrain reliant autrefois la commune de La Chèze à Rohan. Le manoir reste un élément important et magnifique de la commune.

Le moulin de La Fosse

Sur les rives du Lié dans un défilé remarquable de falaises de schistes, ce moulin est un des plus beaux exemples de ce type de monument dans la région. Construit en 1850, il a abrité pendant l'occupation allemande un poste radio émetteur de la résistance, en liaison directe avec Londres. Son activité de minoterie s'est prolongée pendant 116 ans avant l'arrêt définitif intervenu en 1966. À présent partagé entre gîte et centre d'art et de sculpture, il est le lieu de départ de très belles promenades. Son architecture très bien conservée permet de mieux comprendre le fonctionnement des minoteries traditionnelles.

Aspect médical

La commune de Bréhan a la particularité de disposer de six centres médicalisés sur son territoire. Ces centres sont une des principales sources d'emploi de la commune avec l'agriculture et l'industrie agroalimentaire. Environ 400 emplois sont donc générés par la présence des centres suivants :

- Maison de cure de Kerlaouën : hôpital longs séjours médicalisés pour membres de communautés religieuses.

- Centre Gwenn Ran : traitement de polyhandicaps.

- Barr Héol : soins et recherche sur la maladie d'Alzheimer.

- Maison de Kervihan : centre d'accueil d'enfants handicapés (-de 12 ans).

- Maison de Kersioul : centre d'accueil de jeunes adultes handicapés.

- Maison de repos de Penker : maison de convalescence et repos.

Jumelages

La ville est jumelée avec :

Pomport en Dordogne en France depuis 1987.

Pomport en Dordogne en France depuis 1987. Olveston en Angleterre depuis 1996.

Olveston en Angleterre depuis 1996.

Personnalités liées à la commune

- Famille de Bréhan, noble d'extraction chevaleresque.

- Louis de Bréhan de Plélo (1699-1734), colonel, ambassadeur de France, tué en commandant l'assaut du siège de Dantzig.

- Louise Félicité de Brehan (1726-1796), épistolière française, dame de la cour.

Héraldique

|

Les armoiries de Bréhan se blasonnent ainsi : |

|---|

Notes et références

Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[3].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[4].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Bretagne », sur www.chambres-agriculture-bretagne.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Loudeac - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Bréhan et Loudéac », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Loudeac - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Bréhan et Séné », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Vannes-Séné - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Vannes-Séné - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Loudéac », sur insee.fr (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Données statistiques sur les communes de Métropole ; Répartition des superficies en 44 postes d'occupation des sols (métropole) », sur CORINE Land Cover, (consulté le ).

- « Le pays de Pontivy est constitué de 4 unités paysagères » (consulté le )

- « Villes bretonnes, nom breton », Geobreizh (consulté le ).

- Malcolm Walsby, The printed book in Brittany, 1484-1600, Brill, , 408 p. (ISBN 978-90-04-21194-0, 90-04-21194-2 et 1-283-16164-8, OCLC 741613180, lire en ligne), p. 21-25.

- (en) « ISTC (Incunabula Shorttitle Catalogue) », sur data.cerl.org (consulté le ).

- JO du 4 octobre 1977 sur Légifrance

- « Conseil municipal. Hervé Guillemin a été élu : Vendredi soir, les 19 élus au conseil municipal se sont réunis pour la première fois depuis le changement de mandature. », Le Télégramme, (lire en ligne).

- Hugo Huaumé, « Municipales. Installation tendue à Bréhan, l'ancien maire quitte la salle : Battu au premier tour par 41 voix d’écart, le maire sortant de Bréhan (Morbihan), Hervé Guillemin, a quitté le conseil municipal d’installation dès les premiers instants, ce mercredi 27 mai 2020, n’assistant pas à l’élection de son adversaire, Jean Guillot. », Ouest-France, (lire en ligne, consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Le Trespassement Notre Dame, (lire en ligne).

- « 30 ans après Gutenberg, la première imprimerie bretonne », Le Télégramme{', 14 juin 2017.

- Gérard Gros, « Un récit en vers de l'Assomption (Le Trespassement Nostre Dame, imprimé de Bréhant-Loudéac, 1484) ».

- Plaque apposée en 1990 par la section du Morbihan de l'A.N.M.R.F. (Association nationale des Médaillés de la Résistance française)

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Site officiel de la commune

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

- Bréhan sur le site de l'Institut géographique national