Parc archéologique Asnapio

Le Parc archéologique Asnapio est un archéosite, situé en France, à Villeneuve-d'Ascq (Nord). Il propose des reconstitutions d'habitats du Paléolithique supérieur au Moyen Âge. Le parc s'inspire de fouilles du Nord de la France et sert de champ d'expérimentation archéologique. Au cœur de la ville nouvelle de Villeneuve-d'Ascq, le parc jouxte le parc du Héron et doit son nom au bourg d'Annappes sous sa forme carolingienne[1].

| Type | |

|---|---|

| Surface |

8 ha |

| Site web |

| Collections |

reconstitutions archéologiques |

|---|

| Pays | |

|---|---|

| Région | |

| Commune | |

| Adresse | |

| Coordonnées |

50° 38′ 11″ N, 3° 09′ 23″ E |

|

|

|

Historique de la création du parc de reconstitutions archéologiques

Lors de la création et de l'extension de la ville nouvelle de Villeneuve-d'Ascq dans les années 1970, des fouilles archéologiques ont révélé des traces d'occupations préhistoriques et gauloises. Le contexte de ville nouvelle appelle un développement culturel et une mise en valeur de l'histoire de la ville, les découvertes archéologiques peuvent alors être un ciment pour les habitants de plusieurs bourgs regroupés et en position de grande proximité de gros centres urbains à histoire plus longue ou étoffée. Cela a donné naissance à un projet de parc archéologique sous la houlette du maire G. Caudron et de l'archéologue municipal R. Laude. Le parc est officiellement créé en 1988 et ouvre en 2001.

Outre la mise en perspective sur un temps long de la ville, l'objectif était de retrouver et de montrer les gestes et techniques de construction de nos ancêtres en bâtissant les habitations dans les mêmes conditions qu'aux différentes époques. Cette pratique se nomme archéologie expérimentale ou archéologie du geste.

Cette idée de reconstitutions archéologiques n'est pas neuve, elle prend sa source au tout début du XXe siècle avec le premier parc de reconstitutions archéologiques du camp romain de Saalburg (Allemagne), voire plus tôt si l'on considère les restaurations ou les reconstitutions du XIXe siècle de villae. Il existe quelque deux cents parcs de reconstitutions archéologiques en Europe actuellement, comme l'Archéosite d'Aubechies (Belgique) et le Parc de Samara (Picardie, 1988) qui sont les plus proches et présentent également des habitats reconstitués distribués dans un parc verdoyant.

Dans les années 1970, les recherches sur les fermes de l'âge du fer conduisent à des expérimentations notamment en Grande-Bretagne. Les premiers objectifs étaient d'édifier des maisons rondes avec grange, étable, grenier, fossés et talus conformément aux résultats des fouilles pour appréhender le mode de vie des populations. L'expérimentation scientifique s'est rapidement dédoublé en une démarche pédagogique pour le grand public et les classes du patrimoine comme encore actuellement à Asnapio où la plus grande part des visiteurs sont les scolaires régionaux ou les familles. Des bâtiments de cette période sont construits à l'Archéodrome de Beaune (Bourgogne) puis à Samara (Picardie). Passées les difficultés techniques de reconstructions en adéquation avec les moyens de l'époque, le souci majeur est la conservation des bâtiments. Ces centres destinés au public n'ont que très peu été l'occasion d'expérimentation agricole. L'approche expérimentale est limitée par la perte de savoir-faire ancien, l'entretien et la nécessité d'une relative indépendance financière.

Découvertes archéologiques locales

Le parc Asnapio se fonde en partie sur les découvertes archéologiques locales. Il est possible de donner un aperçu de cette richesse archéologique, tant en structures qu'en époques[2] :

- à Saint-Amand-les-Eaux, traces d'occupation de l'Homme de Neandertal (50 000 ans; Paléolithique moyen), atelier de taille moustérien dans un environnement de type taïga (Cf. site de Caours dans la vallée de la Somme),

- à Houplin-Ancoisne, plusieurs phases archéologiques reconnues du Paléolithique moyen (éclat Levallois) à l'époque moderne (manoir ou motte),

- à Houplin Ancoisne, au marais de Santes et Annœullin (vallée de la Deûle), gisements néolithique, protohistorique et antique, mise en culture des marais dès le Néolithique,

- à Carvin, du Néolithique à l'Antiquité,

- à Cassel, oppidum,

- à Wavrin, au château du Bourg, site occupé du Ier siècle av. J.-C. (villa ?) au XIIIe siècle (structures hydrauliques),

- à Noyelles-lez-Seclin, une agglomération gallo-romaine atypique,

- à Fouquereuil, site de crémation gallo-romain,

- à Seclin, au lieu-dit du Petit marais, dense réseau de fossés correspondant à un parcellaire antique puis du Moyen Âge, les marais de tout le secteur sont assainis au XVIIIe siècle,

- à Villeneuve-d'Ascq, au site de la Haute borne, une ferme gallo-romaine du Haut-Empire (les résultats ont été présentés à Asnapio en 2004), et un parcellaire du Ier siècle av. J.-C.,

- à Annappes, des sépultures à incinérations de la période gauloise ou début gallo-romaine,

- à Annappes, un réseau de fossés enclosant un habitat du haut Moyen Âge, etc.

Structure et organisation

Le parc Asnapio est une structure municipale.

Manifestations thématiques et saisonnières

Outre les visites guidées ou libres entre le printemps et l'automne, des ateliers pédagogiques sont régulièrement organisés illustrant les pratiques de l'archéologie (bac de fouille) et l'histoire de nos ancêtres (techniques du feu, de la chasse, de la céramique, de construction, etc.). Des manifestations thématiques proposées sous la rubrique festivités sont proposées en fins de semaines pour un loisir familial ou dans le cadre des Journées du patrimoine ou de l'archéologie.

Le bassin touristique

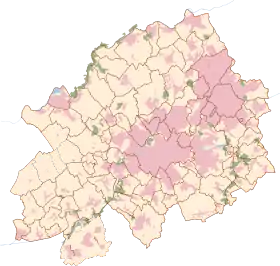

Le bassin potentiel de visiteurs correspond à quelque 4 millions d'habitants en considérant un rayon d'une à deux heures environ de temps de déplacement. L'attractivité culturelle, historique et patrimoniale peut se concrétiser dans la description du réseau d'accessibilité. Plusieurs moyens de transport permettent d’accéder au parc pour les habitants de la métropole lilloise comme pour leurs voisins régionaux français, belges, anglais...

- par la route à 20 min de Mouscron, de Tournai (Belgique) à 15 min de Lille, Roubaix, Tourcoing : A 22 puis N 227, sortie Cousinerie (no 5) - Musée d'Art Moderne puis vers Annappes (1re à droite) ;

- en transport urbain au départ de Mouscron (1 h) : la ligne de bus MWR en direction de Roubaix-Eurotéléport (arrêt Roubaix Eurotéléport) et correspondance (5 à 10 min) avec la ligne de bus 42 vers Villeneuve-d'Ascq-Hôtel-de-Ville jusqu'au lac de Canteleu ;

- en transport urbain depuis Lille-Flandres (30 min) : ligne 1 du métro (ligne jaune) vers 4 Cantons jusqu'à Pont-de-Bois puis ligne de bus 41 vers Villeneuve-d'Ascq-Contrescarpe ou Jean-Jaurès jusqu'à l'arrêt Comices puis marcher quelques minutes ou arrêt Hôtel-de-Ville et ligne de bus 42 vers Roubaix-Eurotéléport jusqu'à l'arrêt lac de Canteleu ;

L'entrée du parc, visible depuis le lac de Canteleu, se situe face au Hall de Canteleu. L'arrêt Comices est à 5-10 min du parc. Des panneaux municipaux balisent le chemin à parcourir. La ligne de bus 42 ne fonctionne pas le dimanche.

Les réseaux de bus Ilévia (métropole lilloise) et TEC (Belgique) sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Ce qui présente une continuité avec la volonté du parc d'Asnapio d'ouvrir le site aux personnes à mobilité réduite ou à déficience visuelle (panneaux en braille au niveau des reconstitutions).

Les reconstitutions archéologiques par ordre chronologique

Le parc de huit hectares propose des reconstitutions d'habitats en élévation, grandeur nature ou à une échelle proche, de la Préhistoire récente au Moyen Âge, restitués d'après les fouilles locales ou de l'ensemble du bassin parisien. En sortant du bâtiment d'accueil, les guides accompagnateurs ou le guide-fascicule entraînent les visiteurs dans un voyage dans le temps.

Des spectacles et des ateliers (atelier celte, gallo-romain, parure, textile, fouilles archéologiques, construction, poterie, cuisine préhistorique, etc.) sont organisés dans le parc. Dans le cadre des ateliers pédagogiques, le musée permet aux enfants de faire des galettes à l'ancienne, en écrasant le grain et en le chauffant dans un four en argile, etc.

La tente du Paléolithique supérieur

La tente magdalénienne, de la fin du Paléolithique, a été reconstituée d'après les fouilles de Pincevent (Seine-et-Marne). Les habitations sont matérialisés à la fouille par une forme circulaire ou ovale dessinée par les déchets[3] que l'on peut interpréter comme une sorte de tipi de trois mètres de diamètre. La fouille est donc restituée par une tente conique couverts d'écorces ou de peaux, l'absence de trous d'implantation fait rejeter la possibilité d'une hutte. Un foyer circulaire (charbons, pierres, débris d'os et de silex rubéfiés) occupe le devant de l'entrée. L'ensemble habitat-déchets est orienté préférentiellement le dos au sud-ouest[3]. La reconstitution montre un bourrelet en limon qui souligne le long des parois armées par des perches en châtaignier avec des fixations en lanière de cuir, recouvertes par des peaux de rennes (la reconstitution utilise de la peau de vache) avec un sol teinté d'ocre rouge.

Le site de Pincevent est une référence importante dans le monde archéologique ; il a été découvert accidentellement en 1956, à proximité de la forêt de Fontainebleau, dans une gravière exploitée de la Seine depuis 1926. Des découvertes de différentes époques se sont succédé jusqu'en 1963 où sont découverts des foyers magdaléniens et André Leroi-Gourhan y procède alors à des fouilles. C'est sur ce site de Pincevent qu'il crée la notion de témoin et c'est le début des fouilles planimétriques : les objets découverts ne sont pas enlevés tant que l'ensemble de la couche archéologique n'a pas été fouillée. L'ensemble des objets, traces, macro- et microstructures est enregistré dans les trois dimensions. Le site de Pincevent présente quinze sols où des témoins mésolithiques, néolithiques, protohistoriques et même gallo-romains ont été mis au jour. Le campement magdalénien est sans doute le plus célèbre. Il s'agit d'un site de passage des chasseurs de rennes il y a quelque 13 000 ans (12 600 +/- 200 ans BP). Avec cette nouvelle méthode de fouilles, des dizaines de milliers d'éclats lithiques, d'os éparpillés, sur plusieurs horizons permettent de reconstituer le mode de vie des Magdaléniens[4]. Des outils en silex, des os de mammouths, de loups, de cheval, de taupes, de blaireaux, de lièvres, des coquilles d'œufs et, en très grande majorité de rennes y ont été retrouvés. Des vestiges d'industrie sur bois de renne comprennent des sagaies, des éléments de parure, des bâtons percés (voir également les sites d'Arcy-sur-Cure (Yonne), d'Etiolles (Essonne) et de Verberie (Oise) et Hallines dans la vallée de l'Aa (Pas-de-Calais)).

Les outils de silex des occupants magdaléniens de Pincevent étaient des lames tranchantes (couteaux), des lamelles à bord abattu, des burins (travail de l'os), des becs (creusement de rainures), des perçoirs (les plus petits devaient servir à percer les perles des parures comme une dent de requin, des coquillages ou une belemnite) et de grattoirs. Avec un armement performant, l'Homme moderne peut modifier ses stratégies de chasse et l'organisation même de la société devait en dépendre. L'animal prend une grande importance dans la vie humaine (subsistance, armes et outils, fourrures, cuirs, armatures, parures, objets d'art...)[5]. Le camp est organisé autour d'un foyer central avec des zones de rejets concentriques différenciées de l'espace de repos et d'activité domestique[6].

Les Magdaléniens ont installé leur campement à Pincevent à plusieurs reprises entre des phases d'inondations en période estivale sans doute prolongée jusqu'à l'entrée de l'hiver[3]. Il faut imaginer qu'en cette période tardiglaciaire, la Seine était un cours d'eau naturel avant des chenaux en tresse, tributaire de la fonte des neiges et que les rennes se déplaçaient dans un paysage de steppe-toundra. Puis avec l'oscillation tempérée de l'Ållerød (Tardiglaciaire), les rennes disparaissent et l'armement change. Les campements de plein air sont typiques du Magdalénien supérieur dans le bassin parisien, la Rhénanie, la Suisse et l'Europe centrale[6].

Un renne dans un paysage de toundra

Un renne dans un paysage de toundra Restitution à Asnapio d'une tente magdalénienne à une échelle légèrement réduite

Restitution à Asnapio d'une tente magdalénienne à une échelle légèrement réduite Proposition de reconstitution d'un habitat de Pincevent selon la répartition spatiale des vestiges archéologiques

Proposition de reconstitution d'un habitat de Pincevent selon la répartition spatiale des vestiges archéologiques Armes magdaléniennes en os

Armes magdaléniennes en os

La tradition magdalénienne se développe sur l'Europe d'environ 17 000 à 10 000 BP (Before Present) est constitue la dernière grande culture du Paléolithique. Le choix de Pincevent comme exemple de présentation au public de représentants de la tradition magdalénienne se justifie à plus d'un titre. Haut-lieu de la recherche pionnière sur le Paléolithique supérieur, exemple des modes de vie dans les territoires de grandes plaines du Nord-Ouest de l'Europe à la sortie de la dernière glaciation et finalement, il s'agit d'un site de gué où les occupations se sont succédé de tout temps ce qui constitue une parfaite entrée en matière pour un parc archéologique qui propose justement un voyage dans le temps.

Le Parc de Samara (Somme), le Village préhistorique de Quinson (Gorges du Verdon) présentent également une reconstitution de l’habitat de Pincevent en milieu naturel, d’autres formes de reconstitutions sont proposées au Musée de Terra Amata[7] (Nice) ou au Musée de Préhistoire d'Île-de-France[8] à Nemours, par exemple.

Une maison de la période néolithique

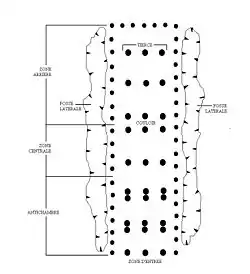

La maison longue danubienne est inspirée des fouilles de Cuiry-lès-Chaudardes (Picardie) comme celle du domaine de Samara. Les traces des trous de poteaux et des cloisons palissadées relevées lors des fouilles et les évaluations technologiques permettent d'expérimenter l'édification d'un édifice de la culture des premiers agriculteurs du Nord de la France. La maison a pour dimension 37,2 × 10,5 × 7 m et possède cinq rangées de poteaux, dont les trois rangées centrales maintiennent la toiture et se composent de poteaux plus solides enterrés à un mètre de profondeur. L'ossature de la maison est faite d'assemblage à mi-bois, de brelages et de fourches naturelles. La charpente du toit est faite avec des chevrons et des voliges en noisetier et en saule ; elle est recouverte de bottes de paille de roseau cousues sur les voliges avec des graminées sauvages qui font office de cordes. Les murs sont faits de banches d'osier entrelacées recouvertes de torchis. Un four en état de marche a été reconstitué à l'intérieur.

Des photographies aériennes[9] ont permis d'avoir une image précise de leur forme plus ou moins trapézoïdales ou rectangulaires sur quelque 40 m de long et des fossés latéraux qui constitués des dépotoirs de cuisine. L'orientation des maisons dans le bassin parisien est est-ouest (comme les sépultures) ; l'orientation en Europe de l'Est, d'où viennent les populations danubiennes, est par contre nord-sud. Le même plan se trouve dans tous les sites de tradition danubienne (par exemple à Marolles-sur-Seine et Gours-aux-lions). Ces bâtiments ont une longueur entre 10 et 47 mètres ; la taille dépend de la fonction. Les maisons sont bâties à partir de cinq rangées intérieures de trois poteaux de 20 à 50 cm de diamètre – tierces - alignées sur trois lignes en quatre nefs. Deux tierces resserrées – couloir - occupent le centre de la maison. Leur utilité est inconnue. Le long des maisons, des fosses sont initialement creusées pour fournir du matériel pour édifier les murs de la maison (bousillage de terre et chaume). Le positionnement des fosses latérales renseignent éventuellement sur les ouvertures de la maison et sur les fonctions des différentes parties selon le remplissage, voire les règles de voisinage en cas de maisons proches. Des traces de foyers culinaires se trouvent à l'entrée des habitats. La question de la présence d'un grenier a été posée. Le doublement des trous de poteaux en partie frontale de la maison pourrait répondre à cette question. En effet, plus de poteaux porteurs permettraient un grenier à l'étage. Les villages présentent des superficies de 1 à 30 ha selon la durée d'occupation du site et des ressources disponibles dans l'environnement.

Le Néolithique est une période de la Préhistoire marquée par de profondes modifications techniques et sociales au point que l'archéologue Gordon Childe a voulu parler de révolution néolithique. Les premiers paysans-colons (vers 7000 av. J.-C.) implantent leurs villages dans les vallées de la Marne, de l'Oise et de l'Aisne (par exemple Berry-au-Bac) alors que de petits groupes de chasseurs-cueilleurs du Mésolithique occupent encore la région. Ils viennent d'Europe centrale. Lorsqu'ils s'installent en Picardie, ces agriculteurs du courant danubien font des poteries (Rubané récent, 5000-4700 av. J.-C.) et cultivent le blé amidonnier, l'engrain, l'orge, les vesces, les petits pois et lentilles. Ils élèvent des bœufs, des moutons et des chèvres, des porcs.

Le site d'Asnapio montre ainsi les principales caractéristiques d'un Néolithique régional : construction de maison avec sédentarisation avec une économie fondée sur l'agriculture et élevage, l'utilisation de la pierre polie et le développement de la céramique. Il resterait à monter des cultures à l'instar des propositions de jardins celte et de simples qui figurent sur le site. Le site propose aux enfants une découverte de la fouille et des modes de vie de ces lointains agriculteurs en observant le contenu - mobilier - reconstitué d'un dépotoir (tessons de céramiques, ossements d'animaux, outils lithiques).

Plan d'une maison de tradition Rubané récent, Cuiry-lès-Chaudardes, Aisne

Plan d'une maison de tradition Rubané récent, Cuiry-lès-Chaudardes, Aisne Restitution d'une maison longue néolithique inspirée des fouilles de Cuiry-les-Chaudardes, Aisne

Restitution d'une maison longue néolithique inspirée des fouilles de Cuiry-les-Chaudardes, Aisne Four dans la maison néolithique

Four dans la maison néolithique

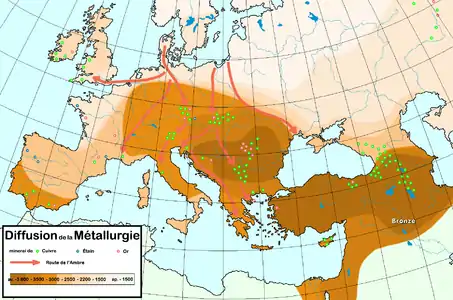

Une maison de l'âge du bronze

L'âge du bronze succède au Néolithique. Avec l'âge du bronze (2000 - 750 av. J.-C.), une évolution se produit par rapport au Néolithique : une diversification sociale, une hiérarchisation se met en place en raison de l'apparition de la métallurgie du bronze (alliage cuivre et étain), l'artisanat se spécialise. Dans les années 1990, la photographie aérienne a couramment été utilisée pour repérer les sites de l'âge du bronze en Flandre occidentale et orientale.

La maison de l'âge du bronze a été reconstituée d'après les fouilles de Seclin (Nord, site des Hauts-de-Clauwiers). Le secteur de Seclin a montré des traces de la présence d'agriculteurs au Néolithique (il y a environ 4 200 ans) et plus tard des Gaulois[10] mais c'est la maison circulaire fouillée au Nord du plateau à l'emplacement du site d'activités Unexpo qui a été choisi pour être présenté au public.

C'est une maison circulaire de 6,5 m de diamètre dont l'ossature est constituée de neuf poteaux. Elle a été construite à l'aide de bois, de torchis et de paille de roseau. Des chevilles ont été utilisées pour la voûte.

Diffusion de la métallurgie à l’âge du bronze

Diffusion de la métallurgie à l’âge du bronze Maison de l'âge du bronze

Maison de l'âge du bronze Répartition des cultures de l'âge du bronze final (v. Années -1200) : Terramare (bleu), civilisation des champs d'urnes centrale (rouge), civilisation des champs d'urnes du Nord (orange), culture lusatienne (violet), culture de Knoviz (bleu moyen), culture danubienne (marron), âge du bronze atlantique (vert), âge du bronze nordique (jaune)

Répartition des cultures de l'âge du bronze final (v. Années -1200) : Terramare (bleu), civilisation des champs d'urnes centrale (rouge), civilisation des champs d'urnes du Nord (orange), culture lusatienne (violet), culture de Knoviz (bleu moyen), culture danubienne (marron), âge du bronze atlantique (vert), âge du bronze nordique (jaune)

Des bâtiments de l'âge du fer : une ferme gauloise

Le musée accueille plusieurs reconstitutions de bâtiments de l'âge du fer : une maison, un grenier, une remise, un atelier textile. Ils ont pour caractéristiques communes d'être rectangulaires, construits à l'aide des mêmes matériaux que deux des périodes précédentes (bois, de torchis et de paille de roseau) mais avec des évolutions techniques. Les portes sont faites de planches clouées avec des clous en fer. Les poutres sont travaillées avec des outils métalliques. La toiture de la maison possède un espace pour laisser s'échapper les fumées. Le grenier, sur poteaux couronnés de pierre pour empêcher les rongeurs d'accéder aux récoltes, est formé de planches jointes par du torchis et fixées par des clous de fer.

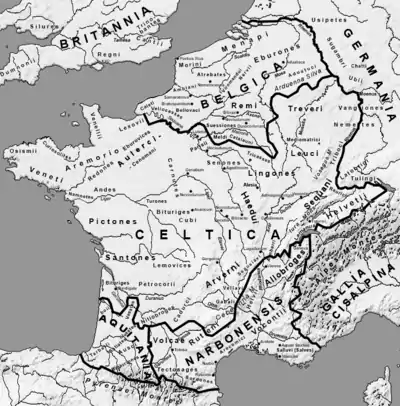

L'occupation du territoire s'est considérablement densifié, des sites de fermes gauloises fouillés sont assez nombreux en particulier grâce à la prospection archéologique aérienne révélant un grand nombre de sites délimités par des fossés. Les archéologues les ont appelées des fermes indigènes pour les différencier des exploitations agricoles qui seront par la suite gérer par les Gallo-romains.

Les fermes indigènes sont décrites dans la Guerre des Gaules par Jules César, sous le terme d'aedificium (maison, édifice, ferme, grange ou construction) et ont été comparées aux villae italiennes ou de la Gaule romaine. Si César n'a pas utilisé le terme de villae, c'est sans doute en raison des matériaux de construction différents, issus de l'environnement des plaines et plateaux du bassin parisien (les périodes qui suivent verront l'usage de la brique issus de l'argile et moins souvent de la pierre plus coûteuse d'extraction et de transport).

La période de l'archéologie expérimentale passée, la recherche sur les fermes connaît de nouveaux développements en particulier à la faveur des grands travaux d'aménagements du territoire (autoroutes et TGV). Ainsi le Nord-Ouest de la France est apparu comme densément occupé à l'âge du fer. Toutes les situations topographiques sont possibles : des fonds de vallées aux sommets de plateaux ; il apparaît quelques différences cependant, à La Tène (Ve - IIIe siècles av. J.-C.), la plupart des sites sont en fond de vallée, les habitats gallo-romains gagnent par la suite les plateaux (IIIe - Ier siècles). La qualité du sol cultivé, la difficulté de défrichement et l'accès à l'eau dépendent des techniques disponibles[11].

Bâtiments de l'âge du fer à Asnapio

Bâtiments de l'âge du fer à Asnapio Maison de l'âge du fer à Asnapio

Maison de l'âge du fer à Asnapio Grenier de l'âge du fer à Asnapio

Grenier de l'âge du fer à Asnapio La Gaule en 59 av. J.-C.

La Gaule en 59 av. J.-C. Reconstitution d'un habitat ménapien, Gaule belgique, à Destelbergen (Belgique)

Reconstitution d'un habitat ménapien, Gaule belgique, à Destelbergen (Belgique) Civitas de la Gaule belgique

Civitas de la Gaule belgique Reconstitution hypothétique d'un habitat gaulois, Bibracte, Musée de la civilisation celtique

Reconstitution hypothétique d'un habitat gaulois, Bibracte, Musée de la civilisation celtique Enclos agricole gaulois Vieux-la-Romaine (Calvados)

Enclos agricole gaulois Vieux-la-Romaine (Calvados)

La villa gallo-romaine

La villa gallo-romaine a été reconstituée d'après des illustrations du musée de Trèves (Rhénanie-Palatinat), et les grilles aux fenêtres sont des copies d'originaux. La villa se compose d'un portique toscan à colonnes en calcaire blanc, entouré de pavillons latéraux. Les fenêtres sont en verre et possèdent une grille en fer forgé. Le dallage est en calcaire noir de Soignies. Les murs sont en pierres, maintenues entre elles grâce à du mortier de sable, de chaux et de pierre. Les parois ont une structure en bois dans laquelle est insérée de la brique de terre crue. La charpente se compose de poutres ; elle est couverte de planches, qui sont couvertes de tuiles (tegulae et imbrices).

Cette structure héberge le centre administratif et l'accueil des visiteurs et ne constitue qu'une partie d'une villa gallo-romaine à une échelle moindre.

La reconstitution de la villa gallo-romaine d'Asnapio vue de l'intérieur du parc

La reconstitution de la villa gallo-romaine d'Asnapio vue de l'intérieur du parc La Gaule et les peuplements gaulois

La Gaule et les peuplements gaulois Restitution d'une villa rustica, Haselburg, Allemagne

Restitution d'une villa rustica, Haselburg, Allemagne Reconstitution d'une villa urbana, Carnuntum

Reconstitution d'une villa urbana, Carnuntum Toiture en tegulae (a) et imbrices (b)

Toiture en tegulae (a) et imbrices (b) Reconstitution d'un Fanum Archéodrome de Beaune, Bourgogne

Reconstitution d'un Fanum Archéodrome de Beaune, Bourgogne

Les bâtiments du Moyen Âge

Les bâtiments du Moyen Âge ont été reconstitués d'après les fouilles de Douai (Nord, site de la Fonderie). Ils sont entourés d'une clôture en bois. On trouve une cabane (stockage) de 2,5 × 4 × 0,7 m ; une habitation de 3 à 4 × 5 × 1,4 m ; une autre cabane (atelier textile) de 2,7 × 3,2 × 1 m. Les charpentes sont soutenues par des poteaux. La première cabane possède un plancher à 0,5 m du sol et sert de cellier en bas et de grenier en haut. Le sol de l'habitation est en terre battue.

Reconstitution de cabanes du Moyen Âge à Asnapio

Reconstitution de cabanes du Moyen Âge à Asnapio Reconstitutions du village médiéval de Cosmeston, Pays de Galles

Reconstitutions du village médiéval de Cosmeston, Pays de Galles

Le contexte paysager et écologique

Le parc archéologique Asnapio est intégré au parc urbain de Villeneuve-d'Ascq et situé sur un ancien marais. Fossés emplis d'eau et saules têtards les bordant rappellent le caractère marécageux de la région et les aménagements depuis au moins la période médiévale. Le parc du Héron symbolise les activités de loisirs et culturels en espaces verts sur quelque 110 ha. 73 ha sont classées en Réserve Naturelle Volontaire. Depuis 2002, le parc urbain est géré par l'Espace Naturel Lille Métropole (ENLM) qui propose un schéma directeur pour la réalisation d'une couronne verte selon une politique de valorisation de la nature en ville.

Une ZNIEFF de type 1 appartient à cet ensemble où notamment quelque 200 espèces d'oiseaux ont été inventoriées. Asnapio intégré dans le projet de trame verte (corridors biologiques) de Lille Métropole Communauté urbaine (LMCU) engagé depuis 2001. Le site d'Asnapio sera soumis à la réglementation de la trame verte d'ici 2015.

Les jardins

À l'instar d'autres parcs archéologiques (Samara, Archéoparc de Rochefort Malagne, Musée des temps barbares, archéosite de Blangy-sur-la Bresle, Domus castri), Asnapio essaie d'offrir au public un aperçu des usages des plantes dans le passé sous la forme de deux petits jardins. Une gestion différenciée des espaces verts (pelouses et prairies) se met en place comme sur d'autres sites de la communauté de communes (Campus de Lille 1 par exemple).

Le jardin celte

Quelques espèces cultivées sont présentées dans le secteur des reconstitutions de l'âge du fer.

Le jardin de simples

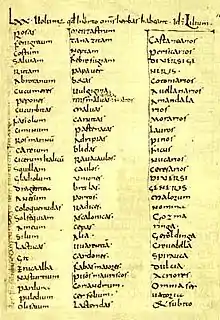

Les jardins de simples sont rendus obligatoires par Charlemagne avec le Capitulaire De Villis (Capitulare de villis vel curtis imperii ou imperialibus) qui liste les espèces à cultiver dans les domaines royaux et dont la liste devient une référence au Moyen Âge. Jardins de simples (plantes du potager et fruitières ou médicinales) ou jardin de curé, il s'agit d'un ensemble qui permettait d'assurer l'essentiel des besoins.

Chapitre LXX du Capitulaire De Villis : liste des espèces

Chapitre LXX du Capitulaire De Villis : liste des espèces Jardin de curé du Prieuré de La Ferté Loupière, Yonne

Jardin de curé du Prieuré de La Ferté Loupière, Yonne Le jardin médiéval (Hortus conclusus) de la Commanderie de Coulommiers, Seine-et-Marne

Le jardin médiéval (Hortus conclusus) de la Commanderie de Coulommiers, Seine-et-Marne Jardin médiéval du château de Coucy, Aisne

Jardin médiéval du château de Coucy, Aisne Jardin médiéval en cours de constitution à Picquigny, Somme

Jardin médiéval en cours de constitution à Picquigny, Somme

Notes et références

- Annappes est domaine royal de Charlemagne, le domaine d'Asnapio fait l’objet d’un inventaire en 800 dont la description figure dans le manuel de gestion des fermes impériales, le Capitulaire de Villis.

- Site de l'INRAP : http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Sites-archeologiques/

- A. Leroi-Gourhan, 1984

- Le site de Pincevent 1 et 2 (reprise des publications d'A. Leroi-Gourhan, images et vidéo : http://grandeparoisse.free.fr/sitedepincevent1.html

- J.-P. Mohen & Y. Taborin, 1983, p. 68

- F. Djindjian et al., 1999

- « Musée de Préhistoire Terra Amata », sur Musée de Préhistoire Terra Amata (consulté le ).

- « Accueil », sur museeprehistoire.com (consulté le ).

- Agache R., 2005 - Empreintes du passé. Introduction à l'archéologie aérienne, DVD, Scérén CRDP Académie d'Amiens

- Seclin, une agglomération gallo-romaine atypique : http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Sites-archeologiques/p-9851-Une-agglomeration-gallo-romaine-atypique.htm

- F. Malrain et al., 2002.

Bibliographie

Vulgarisation :

- Parc archéologique Asnapio, Guide de visite, mairie de Villeneuve-d'Ascq, 2010

- Paul G. Bahn (dir.), Archéologie. Le guide de nos origines, Ed. Delachaux & Niestlé, 432 p.

- Romain Pigeaud, Comment reconstituer la Préhistoire, EDP Sciences, Coll. Bulles de sciences, 2007, 182 p.

- Enrico Pozzi et al., Les Magdaléniens : Art, civilisations, modes de vie, environnements, Ed. Jérôme Million, coll. L’homme des origines, 2003, 368 p.

- André Leroi-Gourhan, Pincevent, campement magdalénien de chasseurs de rennes, Guides archéologiques de la France no 3, Ministère de la Culture, 1984, 94 p.

Références scientifiques (classées par périodes) :

- Joseph Déchelette, Manuel d'archéologie préhistorique, celtique et gallo-romaine, Ed. Picard, Coll. Grands manuels Picard, 2000

- René Desrosses, Janus Kozlowski, Les habitats préhistoriques, Ed. Cths - Comité des Travaux, Format 45, 2001.

- André Leroi-Gourhan, Michel Brézillon, L'habitation magdalénienne no 1 de Pincevent près de Montereau (Seine-et-Marne). Gallia Préhistoire, 9/2, CNRS, 1966, 263-385 p.

- André Leroi-Gourhan, Michel Brézillon, Fouilles de Pincevent : essai d'analyse ethnographique d'un habitat magdalénien : la section 36. Suppl. Gallia Préhistoire, 7, Ed. CNRS, 1972, 353 p.

- Gilles Gaucher, Pincevent, musée de site préhistorique. Museum international, 1981, 33,4 : 211-217

- Les derniers chasseurs-cueilleurs d'Europe occidentale (13 000 -5 500 av. J.-C.). Actes du Colloque international de Besançon, 23-25 oct. 1998, coll. Annales litt., PU Franche-Comté, Besançon, 2000.

- François Djindjian, Janusz Koslowski, Marcel Otte, Le paléolothique supérieur en Europe, Ed. A. Colin, 1999, 474 p.

- Marcel Otte et al., La protohistoire, Ed. De Boeck, 2008, -- p.

- Dominique Sacchi, Le Magdalénien : Apogée de l'art quaternaire, Ed. La maison des roches, coll. Histoire de la France préhistorique, 2003, 128 p.

- Pascal Depaepe, La France du Paléolithique, Ed. La découverte, Coll. Archéologies de la France, 2009, 180 p.

- Jean-Pierre Mohen & Yvette Taborin, Les sociétés de la Préhistoire, Ed. Hachette supérieur, 1998, 320 p.

- Jean Guilaine (dir.), Premiers paysans du monde. Naissances des agricultures, Ed. Errance, coll. des Hespérides, 2000, 319 p.

- Jean-Claude Blanchet, Les premiers métallurgistes en Picardie et dans le Nord de la France. Mémoires de la Société Préhistorique française, 1984, 17, 608 p.

- G. Blancquaert, F. Bostyn, Y. Desfosses, Y. Lanchon, M. Talon et al., Habitats et nécropoles à l'âge du Bronze sur le Transmanche et le TGV Nord. Études et travaux de la Société Préhistorique française, 1992, 89, 10-12 : 291-489

- Christian Goudineau, Regards sur la Gaule, Ed. Errance, 1998

- François Malrain, Véronique Matterne, Patrice Méniel, Les paysans gaulois, Ed. Errance, coll. des Hespérides, 2002, 236 p.

- Pierre-Gilles Girault, Flore et jardins : usages, savoirs et représentations du monde végétal au Moyen Âge, Ed. Le Léopard d’or, Paris, 1997, 288 p.

- Jean-Bernard Roy, Les parcs archéologiques au risque du parc de divertissement : essai d’approche typologique, Ed. Actes Sud, Arles, Culture & Musées, 2005, 5 : 37-63

Articles connexes

- Archéologie

- Archéosite

- Lexique de l'archéologie

- Préhistoire

- Tableau synoptique des principales cultures préhistoriques du Vieux Monde

- Archéologie aérienne : Roger Agache

- Villa gallo-romaine de Montmaurin

- Villa gallo-romaine de Loupian

- Villascopia, villa de Lamarque

- Villa romaine de Mané Vechen

- Villa gallo-romaine de Séviac

Liens externes

- Villeneuve-d'Ascq, site municipal, page : Parc de reconstitutions archéologiques d'Asnapio

- Camille Daval, Histoire pour tous, page : Parc archéologique d'Asnapio

- Archéosite et musée d'Aubechies-Belœil (Belgique) :

- Domaine de Samara (Somme), le Grand parc naturel de la Préhistoire :

- Pincevent : site magdalénien

- Ministère de la culture, les grands sites archéologiques :

- Halma, CNRS - université de Lille 3, Villeneuve-d'Ascq :

- INRAP, Institut national de recherches archéologiques préventives :

- Hominidés.com. Les évolutions de l’homme :