Notre-Dame-d'Oé

Notre-Dame-d'Oé est une commune française située dans le département d'Indre-et-Loire en région Centre-Val de Loire.

| Notre-Dame-d'Oé | |||||

L'église. | |||||

.svg.png.webp) Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Centre-Val de Loire | ||||

| Département | Indre-et-Loire | ||||

| Arrondissement | Tours | ||||

| Intercommunalité | Tours Métropole Val de Loire | ||||

| Maire Mandat |

Patrick Lefrançois 2020-2026 |

||||

| Code postal | 37390 | ||||

| Code commune | 37172 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Oésiens | ||||

| Population municipale |

4 221 hab. (2020 |

||||

| Densité | 546 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 47° 27′ 30″ nord, 0° 42′ 32″ est | ||||

| Altitude | Min. 85 m Max. 109 m |

||||

| Superficie | 7,73 km2 | ||||

| Type | Commune urbaine | ||||

| Unité urbaine | Tours (banlieue) |

||||

| Aire d'attraction | Tours (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Vouvray | ||||

| Législatives | Deuxième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Indre-et-Loire

Géolocalisation sur la carte : Centre-Val de Loire

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | ville-notre-dame-doe.fr | ||||

Géographie

Localisation et paysages

La commune est située sur le plateau nord de l'agglomération tourangelle. Immédiatement au nord de Tours, elle jouxte aussi les communes de Mettray, Chanceaux-sur-Choisille et Parçay-Meslay. Son territoire d'openfield est traversé par le ruisseau de la Perrée, affluent de la Choisille[1].

Communes limitrophes

Hydrographie

Le réseau hydrographique communal, d'une longueur totale de 4,42 km, comprend deux petits cours d'eau pour certains temporaires[2] - [3].

Trois zones humides[Note 1] ont été répertoriées sur la commune par la direction départementale des territoires (DDT) et le conseil départemental d'Indre-et-Loire : « la Fosse à la Boite », « Le Marais » et « la vallée du Ruisseau de la Perrée »[4] - [5].

Urbanisme

Typologie

Notre-Dame-d'Oé est une commune urbaine, car elle fait partie des communes denses ou de densité intermédiaire, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 2] - [6] - [7] - [8]. Elle appartient à l'unité urbaine de Tours, une agglomération intra-départementale regroupant 38 communes[9] et 358 316 habitants en 2017, dont elle est une commune de la banlieue[10] - [11].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Tours dont elle est une commune de la couronne[Note 3]. Cette aire, qui regroupe 162 communes, est catégorisée dans les aires de 200 000 à moins de 700 000 habitants[12] - [13].

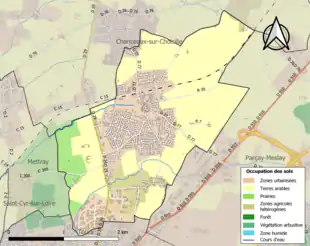

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (68 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (82,1 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (56,2 %), zones urbanisées (25 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (7 %), zones agricoles hétérogènes (6,4 %), prairies (5,4 %)[14].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[15].

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Notre-Dame-d'Oé est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse) et séisme (sismicité très faible)[16]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[17].

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. La totalité de la commune est en aléa moyen ou fort (90,2 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 1 563 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 1563 sont en en aléa moyen ou fort, soit 100 %, à comparer aux 91 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[18] - [19].

Concernant les mouvements de terrains, la commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par la sécheresse en 1990, 1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 2011, 2018 et 2019 et par des mouvements de terrain en 1999[16].

Histoire

Préhistoire

En 2005, lors de la construction d’un lotissement industriel, les fouilles ont permis de découvrir un établissement rural gaulois et antique. La fondation du site est datée La Tène D1 par la construction d’une ferme enclose. Les dernières transformations gallo-romaines interviennent entre les années 120 et 230[20].

Moyen-Âge

Par le passé, Notre-Dame-d'Oé s'est appelée successivement Odacus (IXe siècle), Odatus (charte de Charles le Chauve), Odoadus (938), Odiatum (1119), Oé (1209), Oetus (1211), Parochia d'Oé (XIIIe siècle, cartulaire de l'archevêché de Tours)[21].

Dès le IXe siècle la collégiale de Saint-Martin possédait le territoire d'Oé. La viguerie de l'église appartenait à l’archevêché de Tours. En 1119, l'archevêque Gilbert donna ce droit à la collégiale de Saint-Martin qui l'attacha à une dignité appelée prévôté. En 1177, le collégiale de Saint-Martin fut confirmée dans la possession de l'église d'Oé : ecclésia S.Marioe de Odoado. Il existait dans cette localité une maladrerie qui fut réunie par lettres patentes du à l'Hôtel Dieu de Tours[21].

Avant la révolution de 1789, Notre Dame d'Oé était du ressort de l'élection de Tours et faisait partie de l'archidiaconé d'Outre-Loire et du doyenné de Vernou. En 1793 elle dépendait du district de Tours[21].

Temps modernes

Au cours de la Révolution française, la commune porta provisoirement le nom de Oë[22].

Politique et administration

Liste des maires

Jumelages

Au , la commune est jumelée avec[25] :

Saint-Gabriel-de-Brandon (Québec) depuis 1992 (ce jumelage n'est plus actif.)

Saint-Gabriel-de-Brandon (Québec) depuis 1992 (ce jumelage n'est plus actif.) Fizeş (ro) (Roumanie) depuis 1990

Fizeş (ro) (Roumanie) depuis 1990 Anna (Espagne) depuis 2005

Anna (Espagne) depuis 2005 Barleben (Allemagne) depuis 2007

Barleben (Allemagne) depuis 2007

La commune a entretenu des relations amicales avec le village de Chaussenac (Cantal) et la ville de Bury (Royaume-Uni).

Population et société

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[26]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2008[27].

En 2020, la commune comptait 4 221 habitants[Note 4], en augmentation de 5,18 % par rapport à 2014 (Indre-et-Loire : +1,36 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Enseignement

Notre-Dame-d'Oé se situe dans l'Académie d'Orléans-Tours (Zone B) et dans la circonscription de Tours Nord-Sud.

La commune possède deux établissements scolaires, l'école maternelle Henri-Dés et l'école élémentaire Françoise-Dolto.

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- Manoir de La Chassetière : élégant manoir avec étage mansardé ; dans le parc subsiste un cadran solaire pédiculé de 1723. Construit au début du XVIIe siècle par Victor Brodeau, descendant de Jean Brodeau, marchand pelletier à Tours, qui possédait déjà la propriété en 1521. Mais l'architecture de l'édifice infirme cette opinion. La date de 1720, gravée au-dessus d'une porte de la façade ouest semble être celle de l'édification du bâtiment. Les Brodeau vendirent le domaine en 1656 à François Besnard, bourgeois à Tours. Au début du XVIIIe siècle une partie du fief appartenait à Joseph Aubry et une autre à Le Gras, inspecteur des fermes générales, dont les descendants furent seigneurs de la Chassetière jusqu'en 1782. Ce fut peut être René Le Gras qui construisit le château actuel. En 1782 celui-ci fut acquis par Philippe Vallée (dit du Hautmesnil), ingénieur en chef de la généralité de Tours (qui participa à la construction du Pont de Pierre sur la Loire à Tours).

- Parc et demeure directoire de Mazières : fief relevant de la prévôté d'Oé. Une partie du mur d'enceinte date du XVIe siècle et a conservé deux échauguettes. La façade est couronnée d'un fronton triangulaire timbré aux armes de Beaumont et d'un deuxième blason non déterminé[29]. Le bâtiment date du XVIIIe siècle. 2 ailes construites au XIXe le prolongent au nord et au sud. La propriété a été occupé par les troupes allemandes lors de la Seconde Guerre mondiale. De très belles granges (impasse de le Ferme de Mazières) appartenaient à la propriété d'origine comme le square Anne-Frank devenu propriété de la ville et ouvert au public. Le parc et le château de Mazières ont été acquis par la ville en 2013. La Mairie y est installée depuis .

- L'Hopiteau : construction importante du XVIIIe siècle. Façade couronnée d'un fronton triangulaire et une aile en retour d'équerre. Escalier avec rampe en fer forgé. Charpente remarquable. Puits mitoyen. Deux petits pavillons, contemporains du château, accostent la grille d'entrée au parc. Restauré vers 1905, le bâtiment accueille une dizaine de logements privatifs.

- Église Notre-Dame : bâtiment communal et son presbytère situé en centre bourg. Possède une nef du XIe siècle. Remanié à diverses époques (1540-1720), restaurée intérieurement vers une galerie de vitraux des maîtres verriers tourangeaux Lucien-Léopold Lobin, Jean-Prosper Florence, Georges Clément (XIXe siècle).

- Lavoir

- Ancienne gare SNCF

- Manoir de La Noue : ancienne propriété de Jean Lefebvre (1883-1957), petit-fils de Jean-Baptiste Joseph Lefebvre (1819-1893), industriel, cofondateur du Peignage Prouvost-Lefebvre à Roubaix en 1851.

- Fontaine Bernard Sellier, place de l'Église

- Complexe culturel Oésia : construit en 2001. Architecte Pierre et Levenez. L'auditorium qui porte le nom de PIEM comporte 550 places assises - 1100 places en concert debout. Gradins mobiles de conception unique : plate-forme de 35 tonnes qui libère l'espace au sol en quelques minutes.

- Zones d'activités économiques de l'Arche d'Oé et du Haut Chemin : 70 entreprises implantées dont les laboratoires Francereco-Chimex-Boiron-Laprovet-

- Équipements

Gymnase Marcel-Kobzik - Gymnase communautaire Sébastien-Barc - Stade Georges-Romien - Tennis de la Perrée-Aire couverte de tennis Isabelle Demongeot- Centre équestre (Les Haras d'Oé) - Squash de niveau national (Central Club)- Bowling 24 pistes (Skybowl)-

Centre de loisirs - Crèche -RAM « les Farfadets » - Centre de loisirs Les ptits'loups - Restaurant scolaire- Cap jeunes - Bibliothèque municipale - Atelier communal - Parc intercommunal de la Cousinerie - Grandes Brosses-Square Anne-Frank- Parc à daims de La Perrée

Personnalités liées à la commune

- Pierre de Barrigue de Montvallon dit Piem, dessinateur, a été membre du conseil municipal de Notre-Dame-d'Oé, où il est mort et où il est inhumé.

- Louis de Marolles, amiral né à Notre-Dame-d'Oé.

Héraldique

.svg.png.webp) |

Les armes de Notre-Dame-d'Oé se blasonnent ainsi : D'or à Notre Dame de carnation vêtue d'azur, couronnée d'étoiles d'argent, posée sur un tertre de sinople, le touchant de son long sceptre fleurdelysé pour en faire jaillir une source aussi d'argent, au chef burelé d'argent et de gueules de huit pièces chargé d'un bâton pastoral de sable brochant[30]. Ce blason est contesté par les historiens et héraldistes. La vierge ne devrait pas y figurer sous cette forme (symbole d'une rose) ; il n'est pas utilisé en l'état par la ville. |

|---|

Notes et références

Notes

- D’après l’article L. 211-1 du Code de l’environnement, « on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ».

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé, en , celle d'aire urbaine afin de permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- « Notre-Dame-d'Oé, carte interactive » sur Géoportail. Couches « Cartes IGN classiques » et « Hydrographie » activées. Les distances à vol d'oiseau se mesurent avec l'outil « Mesurer une distance » dans l'onglet « Outils cartographiques » à droite (symbole de petite clé plate).

- « Fiche SIGES de la commune », sur le site du Système d'information pour la gestion des eaux souterraines en Centre-Val de Loire (consulté le ).

- « Carte hydrologique de Notre-Dame-d'Oé », sur https://www.geoportail.gouv.fr/ (consulté le ).

- Direction Départementale des Territoires d'Indre-et-Loire-37, « Liste des Zones humides d'Indre-et-Loire-37 », sur http://terresdeloire.net/ (consulté le ).

- « L'inventaire départemental des zones humides », sur http://www.indre-et-loire.gouv.fr/, (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Tours », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Les risques près de chez moi - commune de Notre-Dame-d'Oé », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

- « Inrap rapport d'activité 2006 » [PDF], sur inrap.fr, INRAP (consulté en ), p. 63.

- « Site de la mairie de Notre-Dame-d'Oé »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?). (cliquer sur "Archive.is" pour accéder à la page.)

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Les maires oésiens http://www.ville-notre-dame-doe.fr/content/view/68/233/

- « Tours Métropole Val de Loire », sur Tours Métropole Val de Loire (consulté le ).

- Jumelages de la commune sur l'atlas français de la coopération décentralisée et des autres actions extérieures, consulté le 13 décembre 2012.

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Ce deuxième blason n'est pas celui des Destiennot, lire: "Les histoires du château de Vassy-sous-Pisy: De la Bourgogne à la Touraine..." (histoire condensée d'Adèle-Joséphine-Léonilde Destiennot de Vassy) par Philippe HENRION (biographe des Destiennot), dans BSSY (Bulletin de la Société des Sciences Historiques et Naturelles de l'Yonne), tome 144, année 2008-2009/4, pages 193-198

- « L'Armorial », sur armorialdefrance.fr (consulté le ).