Musée d'histoire urbaine et sociale de Suresnes

Le musée d'histoire urbaine et sociale de Suresnes (MUS) est un musée de France installé depuis juin 2013 dans l'ancien bâtiment de la gare de Suresnes - Longchamp.

| Visiteurs par an |

12 008 () |

|---|---|

| Site web |

| Localisation | |

|---|---|

| Coordonnées |

48° 52′ 05″ N, 2° 13′ 17″ E |

Présentant l'évolution de la ville, il est tout particulièrement axé sur l'urbanisme social des années 1920-1930, dont la cité-jardin et l'École de plein air sont les exemples les plus significatifs.

Historiographie

Histoire du musée

Le musée de Suresnes trouve son origine dans les collections réunies par Narcisse Meunier-Pouthot, industriel, le docteur Gabriel Gillard et Edgar Fournier, ancien instituteur suresnois devenu rédacteur honoraire à la préfecture de la Seine.

La tradition veut que l’idée soit apparue à Edgar Fournier en 1887[1], quand un de ses élèves lui apporta une hache de silex découverte sur les pentes du mont Valérien[2]. Narcisse Meunier-Pouthot s’était, quant à lui, retiré des affaires à cause d’une goutte qui l’immobilisait et avait occupé son temps libéré à étudier ouvrages et archives sur la ville[3].

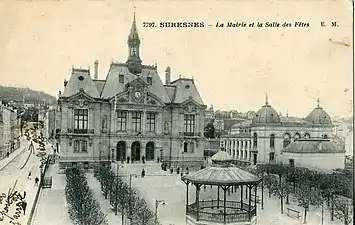

Les premières présentations sont modestes et commencent, à l’initiative du docteur Gillard, en 1895, par une armoire vitrée montrant des documents sur l’histoire de la cité au sein de la salle des mariages du nouvel hôtel de ville construit en 1889.

En 1900, à la suite de la création d’une commission dite « du musée », Edgar Fournier y ajoute les pièces de sa collection[4]. La même année, le curé de l'église Saint-Leufroy de Suresnes donne au docteur Gillard un portrait de prêtre, qu'il installe dans son petit musée de l'hôtel de ville[5]. Un inventaire est dressé en 1904.

Leurs recherches sont compilées dans différents ouvrages servant de base aux recherches de leurs successeurs[6]. Edgar Fournier fait publier par souscription son travail sous le titre Suresnes, notes historiques[7], tandis que le docteur Gabriel Gillard, ancien adjoint au maire de Suresnes compile les notes de Narcisse Meunier-Pouthot dans deux ouvrages manuscrits.

Délaissées pendant la Première Guerre mondiale, les collections sont présentées au public en au cours d’une grande fête foraine aux multiples attractions, dont une foire exposition de neuf stands[8]. Le stand « Le vieux Suresnes » organisé par Xavier Granoux, collectionneur, et Octave Seron, directeur d’école, rencontre un fort succès, ce qui incite le maire Henri Sellier à créer un musée permanent. Xavier Granoux en devient le conservateur[9].

Le fonds se compose de documents et gravures sur l’évolution de la ville réunis par Xavier Granoux, de monnaies et médailles réunies par Édouard Duval et est accompagné par la parution, en de l’ouvrage d’Octave Seron Suresnes d’autrefois et d’aujourd’hui. La Société historique de Suresnes[10] est créée le suivant.

_-_Recto.jpg.webp)

_-_Recto.jpg.webp)

En 1928, un local est attribué au musée de Suresnes, servant de siège à la Société historique : il s’agit d’une ancienne école située sur l'actuel boulevard Franklin-Roosevelt. Le projet d’un centre culturel municipal émerge en 1938, une surface de 250 m2 étant allouée au musée[11] au sein d’un complexe comprenant bibliothèque, salle de lecture, salles de réunion et amphithéâtre[12] : il ne verra jamais le jour à cause de la guerre. Plusieurs autres emplacements sont envisagés dès 1937[13].

Le , les collections sont remises au maire de Suresnes, Raymond Cosson. La même année, il devient musée contrôlé par le ministère des Affaires culturelles. René Sordes conçoit le projet du musée avec Georges Henri Rivière, muséologue et fondateur du musée national des Arts et Traditions populaires à Paris et Roger Lecotté. Il sera finalement réalisé dans une forme limitée en 1953, pour être inauguré le [14]. Le musée est alors organisé en deux parties : autour du folklore avec la vigne et l’ethnographie locale et autour de l’histoire, de la géologie du territoire aux années 1900.

En 1963, la cour du musée est recouverte d’une toiture vitrée pour augmenter les espaces d’exposition.

Après la mort de René Sordes, le musée municipal prend son nom.

En 1978, le musée entame son déménagement vers de nouveaux locaux situés dans une passerelle construite au-dessus de l'avenue des Cités-Unies (actuelle avenue du général-de-Gaulle[15]). Il comprend une salle de la vigne et un intérieur suresnois reconstitué[16] d’après les recherches historiques de M. Becker et André Desvallées. L'implantation est choisie pour faire du musée un lieu de passage au sein d’une passerelle piétonne et de lien entre le haut et le bas de la ville. Cependant, la configuration des lieux empêche les évolutions du parcours muséographique ou l'accroissement des espaces de présentation.

Le musée ferme ses portes au public en 1998. À cette date, un conservateur du patrimoine est recruté par la ville de Suresnes afin de rédiger un projet scientifique et culturel pour l’établissement et d’orienter la politique d’acquisition des collections.

Des expositions temporaires sont régulièrement présentées dans une galerie du centre-ville. En 2002, un projet scientifique et culturel est validé[17] par le ministère de la Culture et de la Communication. Une étude de programmation est alors lancée pour la création d’un nouvel espace d’exposition et d’activités culturelles. C’est l’ancienne gare de Suresnes - Longchamp qui est désignée : elle est entièrement réaménagée et reçoit une extension en partie basse. En 2010, alors que les travaux de réaménagement sont en cours, un parcours patrimoine est inauguré dans la ville. Le MUS – Musée d'histoire urbaine et sociale de Suresnes est inauguré le .

À partir du premier confinement de mars 2020 lié à la pandémie de Covid-19, le musée poursuit sa mission de manière différente en développant des contenus numériques à destination du public (présentations d'œuvres, création de petits jeux, visites virtuelle de l'exposition temporaire, visioconférences, etc.)[18].

La passerelle qui accueillait autrefois le musée a ensuite été dévolue à une école d'art plastique (transférée en 2020 dans les hauts de Suresnes, à côté de la nouvelle médiathèque de la Poterie[19]) puis à un centre de vaccination durant la pandémie pré-citée. Devenue inutile et mal aimée esthétiquement, elle est détruite en août 2021[15].

Anciens sites du musée

- 1928 – 1976 : 60, rue du Mont-Valérien (actuel 34 avenue Franklin-Roosevelt)[20].

- 1976 – 1998 : Passerelle des Arts, avenue du Général-de-Gaulle, à laquelle s’ajoute entre 1998 et 2013 l’espace d’exposition Galerie des Courtieux.

- Depuis 2013 : 1, place de la Gare-de-Suresnes-Longchamp.

Diversité des collections

Les collections ont été constituées à partir des dons d’érudits locaux auxquels s’ajoutent des dons de particuliers, constituant des témoignages des activités agricoles et industrielles passées.

Depuis la fin des années 1990, une politique d’acquisition est définie en faveur des œuvres relatives à l’urbanisme social de l’entre-deux-guerres.

Ainsi, on peut noter une collection de plus de 500 photographies de la cité-jardins de Suresnes, du mobilier et des photographies de l’école de plein air de Suresnes ainsi que les objets personnels et les ouvrages de la bibliothèque d’Henri Sellier donnés par ses descendants. Les éléments du patrimoine industriel sont largement présents dans les collections, grâce à des campagnes de collecte et d’acquisition : flacons de parfum Coty, parfums et cosmétiques Worth et Volnay par René Lalique ; boîtes de biscuits Olibet ; témoins iconographiques des productions automobiles et aéronautiques ; productions de postes de radio et électroménager dès les années 1930 par La Radiotechnique devenue Radiola puis Philips.

L’implication du collectionneur Xavier Granoux dans la création du musée en 1926 l’a conduit à faire don de son importante collection personnelle. Grâce à lui, le MUS – Musée d'histoire urbaine et sociale de Suresnes possède aujourd’hui une très riche collection de caricatures du Second Empire et de la Troisième République, complétée par un fonds documentaire de 60 000 cartes postales sur les éléments marquant la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle (visites de souverains, expositions universelles, construction du métro, affaire Dreyfus, etc)[9] - [17].

Un nouveau musée

Transformation de la gare de Suresnes - Longchamp

La gare de Suresnes - Longchamp, construite au moment de l’exposition universelle de 1889, a été fermée en 1993. À ses débuts, au tournant des XIX-XXe siècles, elle voyait arriver les ouvriers venus travailler dans les nouvelles usines bordant la Seine[21].

Construite sur trois niveaux, elle est semblable à la gare des Moulineaux, présente sur la même ligne, reliant Paris-Saint-Lazare aux Invalides. Sur un rez-de-chaussée en pierre calcaire, elle présente une façade en brique avec des chaînages en pierre de taille. La couverture est en zinc pour le terrasson et ardoise naturelle pour le brisis.

Rachetée par la commune de Suresnes en 2003, elle bénéficie d’une extension en rez-de-chaussée réalisée entre 2009 et 2013 par le cabinet d’architectes Encore heureux. Les collections permanentes prennent place dans l’enceinte de l’ancienne gare et la partie contemporaine est dédiée aux espaces publics et aux expositions temporaires. Cette dernière est un monolithe en béton teinté dans la masse par de la pierre concassée et du sable, qui constitue un ruban autour de la façade et prolonge les murs de soutènement alentour.

Au sein de l’ancienne gare, l’escalier en pierre est conservé, tout comme les voûtains de briques[22]. Les baies donnant sur le quai du tramway sont comblées et habillée de panneaux de métal perforé et rétroéclairé portant le nom de MUS.

Le toit de l’extension constitue une terrasse et des espaces végétalisés permettent d’augmenter l’isolation et de drainer les eaux pluviales.

Le MUS a été initialement budgété à un coût de 8,3 millions d'euros[23] pour une surface totale d'environ 1 300 mètres carrés[24], y compris la création de l'extension de 220 mètres carrés destinée aux expositions temporaires[25]. Son coût final est de 10 millions d'euros.

Équipements

L’agrandissement permet au musée de disposer des équipements suivants :

- un centre de documentation

- un espace de réception des groupes (ateliers pédagogiques ou conférences)

- deux salles d’exposition temporaire

Parcours muséographique actuel

Le parcours muséographique permanent, prenant place dans l'enceinte de l’ancienne gare, montre l’évolution de la ville sur le plan urbain, social et architectural, avec un large développement de l'urbanisme social de l'entre-deux-guerres à travers la figure emblématique d’Henri Sellier. Le parcours souhaite mettre en avant le moment charnière compris entre la seconde partie du XIXe siècle et la première moitié du XXe siècle, lorsque dans un contexte d'industrialisation, de nombreuses usines furent érigées le long des berges de la Seine de la banlieue ouest-parisienne, jouant de la proximité avec la capitale et d'aménités géographiques particulières (transport par voie fluviale). Succédant aux blanchisseries et aux teintureries, ces industries beaucoup plus polluantes couvrirent de nombreux domaine (automobile, aviation, chimie, parfumerie, etc.)[21].

La muséographie se veut claire et aérée autour d’une centaine d’objets agrémentés de nombreux documents iconographiques, des archives vidéo et des témoignages audio.

Le parti-pris est de solliciter les cinq sens des visiteurs[17] grâce à des maquettes interactives, des bornes olfactives et autres manipulations.

Le parcours est composé de sept séquences :

- Suresnes, hier aujourd’hui et demain : introduction et synthèse des collections permanentes, cette séquence résume l’évolution de la ville du village médiéval à nos jours.

- Le mont Valérien : présentation de la vocation religieuse, militaire et mémorielle du point culminant d'Île-de-France situé sur le territoire de Suresnes.

- Le village viticole : évocation du passé rural de la ville, traditionnel village viticole, lieu de villégiature pour les Parisiens mais aussi vignoble d’un hectare produisant actuellement 5 000 bouteilles chaque année.

- La ville industrielle : à travers une longue vitrine et des dispositifs pédagogiques, les créations industrielles de la ville sont présentées chronologiquement.

Grâce à la présentation d’objets, la blanchisserie – teinturerie présente avec trente établissements sur les bords de Seine avant 1914 est évoquée.

Suresnes a aussi abrité une usine de biscuiterie appartenant à Eugène Olibet, dont témoignent des boîtes à biscuits en tôle sérigraphiée.

La parfumerie et les productions cosmétiques sont illustrées par des créations de François Coty (souvent associé à René Lalique), Volnay ou Charles Frédérick Worth, le couturier de l'impératrice Eugénie. Une borne olfactive permet de sentir les grandes familles d’odeurs des productions de la première moitié du XXe siècle. La production de postes de radio figure avec l’entreprise La Radiotechnique, spécialisée dans la production de lampes pour les postes de radio, où 10 000 personnes travailleront à Suresnes. En 1990, elle devient Philips Électronique Grand Public Radiotechnique.

La section sur l’automobile, fortement implantée en bords de Seine dans toute la région parisienne, présente les productions de Le Zèbre, Darracq et Saurer. L’aviation était aussi présente à Suresnes grâce à la Société du Propulseur Amovible, aux ateliers de Louis Blériot et de Léon Levavasseur.

- La ville en mutation : le logement social. La transition entre l’accroissement exponentiel de la population dans les premières décennies du XXe siècle et la réponse politique est expliquée dans cette séquence, agrémentée d’un mobile monumental présentant les figures des habitants de la ville.

- Henri Sellier : grâce au don de ses effets personnels par sa fille et sa petite fille, cette figure politique est présentée. Son action au niveau communal, départemental et même ministérielle est détaillée.

- Le projet urbain : les cités-jardins en Île-de-France et l’aménagement de la ville de Suresnes durant l’entre-deux-guerres (cf. l'article « cité-jardin de Suresnes »). Dans cette séquence, des maquettes tactiles, bornes multimédia et documents iconographiques aident à comprendre le principe des cités-jardins et particulièrement l’organisation de celle de Suresnes.

- Le projet social est divisé en deux sous séquences : « éducation, hygiène, fête » et « l’École de plein Air », afin de présenter les actions sociales au quotidien et de détailler l’architecture emblématique et la pédagogie de cet établissement d’enseignement particulier. Un ensemble de mobilier d’enseignement remarquable appartenant à l’École de plein air est présenté.

Programmation culturelle

Expositions temporaires

Liste des expositions temporaires passées et actuelles :

- 2007 : « La mutation de Suresnes »

- 2007 : « Les coulisses du musée »

- 2008 : « Philips avant Philips »

- 2009 : « Henri Sellier »

- 2009 : « Le musée se dévoile »

- 2010 : « Promenades suresnoises »

- 2011 : « Suresnes et le mont Valérien »

- 2012 : « Des métiers bons pour elles »

- 2013 : « Histoire(s) d'un musée »

- 2014 : « Les villes idéales : rêves et réalités »

- 2015 : « Inventer l’automobile : Fernand Forest et les constructeurs de la boucle de la Seine »

- 2015 : « Entre-temps. Histoire d’architecture »

- 2016 : « Aux origines du Grand Paris. 130 ans d'Histoire »

- 2017 : « Eugène Beaudouin et Marcel Lods, architectes d'avant-garde »

- 2018 : « Les cités-jardins d'Île-de-France : une certaine idée du bonheur »

- 2019 : « Bâtir l'école. Architecture et pédagogie 1830-1939 »

- 2020 : « C'est du propre ! L'hygiène et la ville depuis le XIXe siècle »[26]

- 2022 : « Seine de vie, de Paris à l'estuaire »

Activités

Le MUS participe aux manifestations culturelles nationales et internationales qui rythment l’année :

- Les Journées européennes du patrimoine et Les enfants du patrimoine ;

- La Nuit européenne des musées ;

- Le Mois de l’architecture en Ile-de-France ;

- Les Journées européennes des métiers d’art.

Il propose régulièrement des activités pour individuels et groupes.

Le parcours patrimoine

Inauguré en 2010, un parcours jalonné de 21 mâts et accompagné d’une brochure et d’un audioguide propose un parcours urbain autour des lieux remarquables de la ville[27]. Il met en avant le patrimoine architectural, essentiellement du XXe siècle.

Les mâts sont :

- 1. Le MUS – Musée d'histoire urbaine et sociale de Suresnes ;

- 2. La maison d’Henri Sellier ;

- 3. L’hôpital Foch ;

- 4. Le dispensaire municipal Raymond Burgos et la crèche Darracq ;

- 5. Le village anglais ;

- 6. Le barrage et les écluses ;

- 7. Le pont de Suresnes ;

- 8. L’usine Coty ;

- 9. Maisons de la Criolla ;

- 10. Cité-jardins ;

- 11. Groupe scolaire Vaillant-Jaurès ;

- 12. Résidence Locarno ;

- 13. Collège Henri Sellier ;

- 14. Théâtre de Suresnes Jean Vilar ;

- 15. Église Notre-Dame-de-la-Paix ;

- 16. Square Léon Bourgeois ;

- 17. Différents types d’habitat ;

- 18. Lavoir bains-douches ;

- 19. École de Plein air ;

- 20. Cimetière américain ;

- 21. Lycée Paul Langevin.

Appartement témoin de la cité-jardins

Une ancienne loge de gardien construite en 1932 et située derrière le théâtre Jean Vilar a été préservée des remaniements des appartements de la cité-jardins de Suresnes dans les années 1980.

L’appartement se compose, en plus de la loge, des pièces nécessaires à la vie d’un couple : cuisine avec évier, garde-manger et fourneau, salle à manger, chambre et cabinet de toilette avec douche.

Un travail de restitution a abouti en 2016 afin de remettre en place un mobilier et une décoration en adéquation avec la vie dans un logement social de l’entre-deux-guerres.

Réseaux et associations

Avec la diversité de ses collections et des problématiques qu’il aborde, le MUS fait partie de plusieurs réseaux de musées et d’institutions culturelles :

- les Neuf de Transilie ;

- l’Association régionale des cités-jardins d’Ile-de-France ;

- RéMuT : le réseau des Musées techniques ;

- la FEMS.

Notes et références

- Société Historique de Suresnes, « Notre société à cinquante ans ! », Editions Atelier offset de la ville de Suresnes, , p. 1

- Il s'agit d’une hache découverte au lieu-dit « La Croix du Roy » à Suresnes apporté par Camille Chaboty et inventoriée sous le numéro 997.00.929 dans les collections du MUS.

- Discours de René Sordes lors de l’inauguration du musée municipal, 20 juin 1954.

- Société historique de Suresnes, « Notre société à cinquante ans ! », Atelier Offset de la ville de Suresnes, , p. 5

- René Sordes, Histoire de Suresnes : Des origines à 1945, Société historique de Suresnes, , p. 481-486.

- Seron Octave, « Suresnes d’Autrefois et d’Aujourd’hui », Ecole Jean Macé, Suresnes, , p. 18« Notre principale base historique, la grande source où nous avons puisé, c’est l’excellent livre si laborieusement documenté de M. Edgar Fournier, ancien instituteur à Suresnes. »

- Fournier Edgar, Suresnes, notes historiques, Editions du Bastion,

- Sordes René, Histoire de Suresnes des origines à 1945, Suresnes, édité par la Société historique de Suresnes avec le concours de la Ville de Suresnes, , p. 568

- Matthieu Frachon, avec le concours de la Société d'histoire de Suresnes, « La folle aventure de la collection Granoux », Suresnes Mag, no 343, , p. 34-35 (lire en ligne).

- De nos jours Société d'histoire de Suresnes.

- Société historique de Suresnes, « Bulletin », n°13, 1953-54, p. 44.

- Société historique de Suresnes, « Bulletin », n°14, , p. 64.

- Société historique de Suresnes, « Bulletin », n°46, , p. 13Dans un immeuble hérité par la ville au 9 rue des Verjus puis, dès 1937, dans un groupe de maisons anciennes dans le bas de Suresnes à l’angle des places Triarieux et Général Leclerc et du Marché autour du vieux four banal et de la boulangerie Mozin, dernier fermier de la fin du XVIIIe siècle.

- Société historique de Suresnes, « Bulletin », n°14, , p. 61.

- Éléonore Disdero, « Suresnes : la démolition de la passerelle des Arts a commencé », sur Le Parisien, (consulté le ).

- Société historique de Suresnes, « Bulletin », n°37, 1979-1980, p. 56.

- MUS – Musée d’Histoire Urbaine et Sociale de Suresnes, Dossier de presse, 2013.

- Stéphane Legras, « Le MUS se réinvente », Suresnes Mag n°323, , p. 38 (lire en ligne).

- « Bientôt un nouvel espace culturel au sud de Suresnes », sur Le Parisien, (consulté le ).

- Suresnes, ses lieux dits et ses rues vous parlent, Société historique de Suresnes, 1968, p. 22.

- Cécile Maillard, « Suresnes célèbre le passé industriel et social de la banlieue parisienne », L'Usine nouvelle, 8 juin 2016.

- Renée Grimaud, Hauts-de-Seine insolites : Trésors cachés et lieux secrets, Parigramme, 2013, p. 49.

- Un musée d’histoire urbaine aménagé dans une ancienne gare

- Bienvenue sur Joconde au musée d'histoire urbaine et sociale de Suresnes

- Suresnes tient son musée

- Stéphane Legras, « Bonne hygiène de ville », Suresnes Mag n°318, , p. 30-31 (lire en ligne).

- « Patrimoine », sur suresnes.fr (consulté le ).

Article connexe

Bibliographie

- Edgar Fournier, Suresnes, Les éditions du Bastion (rééd.),

- Octave Seron, Suresnes d'autrefois et d'aujourd'hui, Le Livre d'histoire (rééd. 2000),

- René Sordes, Histoire de Suresnes : Des origines à 1945, Société historique de Suresnes,

- Suresnes, ses lieux dits et ses rues vous parlent, Société historique de Suresnes,

- Francis Prévost, Histoires de Suresnes, Suresnes Information, (ISBN 2-9503475-0-9)

- Michel Hebert et Guy Noël, Suresnes. Mémoire en images, t. 1, Éditions Alan Sutton,

- Michel Hebert et Guy Noël, Suresnes. Mémoire en images, t. 2, Éditions Alan Sutton,

- Bulletins de la Société historique de Suresnes.

Liens externes

- Société d'Histoire de Suresnes

- MUS - Musée d'Histoire Urbaine et Sociale de Suresnes

- Centre de documentation du MUS

- Mois de l'architecture en Ile-de-France

- Journées européennes des métiers d'art

- Vie culturelle de la ville de Suresnes

- Association régionale des cités-jardins de l'Ile-de-France

- RéMuT

- FEMS : Fédération des écomusées et des musées de société