Henri Sellier

Henri Sellier, né le à Bourges et mort le à Suresnes, est un homme politique français. Sénateur de la Seine et ministre de la Santé durant le Front populaire, il est maire de Suresnes pendant 22 ans, de 1919 à 1941. Président de l'Office public d'habitations à bon marché de la Seine (OPHBM), promoteur de la construction de logements sociaux intégrant notamment hygiène et espaces verts, il est particulièrement associé à la quinzaine de cités-jardins édifiées en région parisienne durant l'entre-deux-guerres, dont la plus emblématique est la cité-jardin de Suresnes.

| Henri Sellier | ||

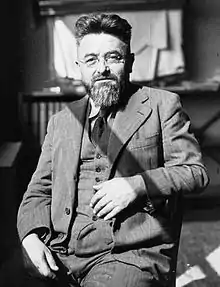

Henri Sellier en 1936. | ||

| Fonctions | ||

|---|---|---|

| Maire de Suresnes | ||

| – | ||

| Élection | 17 décembre 1919 | |

| Réélection | 10 mai 1925 12 mai 1929 12 mai 1935 |

|

| Prédécesseur | Victor Diederich | |

| Successeur | Louis Cucuat | |

| Sénateur de la Seine | ||

| – [1] | ||

| Élection | 20 octobre 1935 | |

| Réélection | 23 octobre 1938 | |

| Ministre de la Santé publique | ||

| – | ||

| Premier ministre | Léon Blum | |

| Gouvernement | Blum I | |

| Prédécesseur | Louis Nicolle | |

| Successeur | Marc Rucart | |

| Biographie | ||

| Date de naissance | ||

| Lieu de naissance | Bourges (Cher) | |

| Date de décès | ||

| Lieu de décès | Suresnes (Seine) | |

| Nationalité | Française | |

| Parti politique | SFIO | |

| Diplômé de | HEC | |

|

|

||

.jpg.webp) | ||

Biographie

Origines et études

Henri Sellier est le fils d'un contremaître de l'arsenal de Bourges. Il fait ses études au lycée de la ville comme boursier, puis entre à HEC (Paris) et décroche une licence de droit. Il travaille dans une banque, au ministère du Commerce puis, à partir de 1906, comme rédacteur au ministère du Travail, ses engagements politiques ne lui permettant pas de conserver une place durable dans le milieu du commerce[2]. Engagé syndicalement, il est délégué de son ministère auprès de la Fédération des employés[3].

En 1907, il se marie à Jessa Guitton (1886-1969). Le couple a deux enfants, Lucien et Janine[4].

Carrière politique

Convaincu par son ami Lucien Voilin, il s'installe à Puteaux, ville de banlieue à forte présence ouvrière, et s'y engage en politique. Entre 1909 et 1919, il est conseiller municipal de Puteaux. En 1910, il est élu conseiller général du canton de Puteaux, quittant la même année le ministère du Travail pour devenir administrateur de la coopérative « La Revendication »[3]. Réélu jusqu'en 1925, il voit ce canton subdivisé à cette date ; il est désormais élu dans la 2e circonscription « Suresnes et Nanterre-Sud » (réélu en 1929 et 1935). Entre 1917 et 1920, il est rapporteur général du budget départemental de la Seine et entre 1927 et 1928, président du conseil général[2].

En 1915, il s'installe à Suresnes, commune voisine de Puteaux. Le journal L'Humanité le présente alors comme une « étoile montante » du socialisme dans son département. Engagé sur le sujet de l'habitat social depuis le début des années 1910 et constatant que l'afflux d'ouvriers à Suresnes, où les usines côtoient de nombreux logements délabrés et insalubres, est mal géré, il décide de se présenter aux élections municipales de 1919. La liste d'Henri Sellier, soutenue par la SFIO, est opposée à celle du maire sortant Victor Diederich, au pouvoir depuis 1905, dont le bilan est plutôt bon mais qui mène des combats jugés dépassés, alors que le tissu social de la ville a changé et que les notables ne représentent plus la nouvelle population ouvrière. Il présente un programme détaillé de seize pages sur de nombreux thèmes (urbanisme, éducation, santé, etc.), tandis que la liste Diederich se contente d'un tract recto-verso. Tourné vers l'avenir, il fait le constat implacable que le passé de Suresnes est révolu (« le vieux Suresnes viticole dont le "petit bleu" a excité tant de fois la verve des poètes, la ville des plaisirs et des villégiatures qui tirait toute sa prospérité du luxe parisien, a définitivement disparu ») et prône une transformation urbaine qui passe par l'assainissement et l'aménagement d'infrastructures. À l'issue de deux tours, la victoire est écrasante pour Henri Sellier, dont la liste décroche 20 places sur 28 sièges municipaux. Parallèlement, de nombreuses villes du département passent à gauche[3]. Il est réélu en 1925, en 1928 et en 1935.

Après avoir échoué au scrutin sénatorial de 1927, il est élu sénateur de la Seine en 1935, et constamment réélu jusqu'à sa mort en 1943. Il est membre de la commission d'administration et de la commission d'hygiène sociale. Ministre de la Santé publique sous le gouvernement de Front populaire, maire de Suresnes, il évolue au cours de sa carrière politique d'un socialisme révolutionnaire à un socialisme plus pragmatique : militant du Parti socialiste révolutionnaire à partir de 1898, il rejoint ensuite la Section française de l'Internationale ouvrière (SFIO) en 1905. Il collabore notamment avec Jean Jaurès et Albert Thomas. Par discipline de parti, il se range à la majorité et rejoint le Parti communiste français à sa création. Exclu l'année suivante, en 1921, il rejoint brièvement l'Union socialiste communiste puis retourne à la SFIO pour ne plus la quitter[2].

Urbanisme

_-_Recto.jpg.webp)

Figure marquante du champ de l'urbanisme français, Henri Sellier fonde en 1919, avec Marcel Poëte, l'École des hautes études urbaines (EHEU), qui devient l'Institut d'urbanisme de l'université de Paris en 1924, puis l'Institut d'urbanisme de Paris en 1972.

Sa grande cause est l'amélioration de l'habitat des populations défavorisées, dans une perspective hygiéniste[5]. Il s'agit notamment de répondre aux conséquences sanitaires désastreuses engendrées par l'industrialisation et l'urbanisation et de proposer aux foyers modestes des logements modernes, bien aérés et ensoleillés, une place importante étant dévolue aux espaces verts, aux équipements scolaires, sportifs et sanitaires[6]. En quelques décennies, les villes de banlieues ont en effet vu s'effacer les activités rurales au profit des usines. Alors que la population augmente fortement, Henri Sellier insiste sur la nécessité de prendre acte de ces transformations et d'y apporter une réponse appropriée, au niveau municipal mais aussi de la région parisienne. En 1917, il publie ainsi Les Banlieues urbaines et la réorganisation administrative du département de la Seine[3], puis en 1921 La Crise du logement et l'intervention publique en matière d'habitat populaire.

Une loi de 1912 avait autorisé la création d'Offices publics des habitations à bon marché, conduisant Henri Sellier à se pencher sur le sujet de l'habitat social. En 1914, il proposait ainsi la création d'un Office départemental des habitations à bon marché (ODHBM) mais la guerre avait ralenti ses projets. Comme conseiller général, il pousse l'office à acquérir des terrains pendant la guerre ; ils serviront plus tard pour ériger les fameuses cités-jardins[3].

Administrateur en 1916, puis président de l'ODHBM de la Seine, il marque l'histoire de l'urbanisme en promouvant la création des cités-jardins, pôles d'attraction résidentiels implantés en fonction du marché du travail. Il s'agit d'ensembles urbains créés ex nihilo pour les populations ouvrières et leur famille, planifiés, équipés, aérés, sains, et conçus de façon rationnelle, à l'opposé du développement incontrôlé des banlieues industrielles polluées. Ces cité-jardins sont des logements sociaux, individuels ou collectifs locatifs, avec aménagement paysager et jardin autour de l'habitat, comprenant des équipements collectifs (école, crèche, commerce, maison commune voire église), ce qui les distingue de simples lotissements concertés ou des ensembles de logements sociaux classiques. Elles ont pour fonction de régénérer le tissu urbain.

« L'urbanisme social se doit d'organiser un meilleur aménagement de l'humanité, vers un niveau de lumière, de joie et de santé, un meilleur rendement économique car il y a urgence à défendre la race dans tous les domaines contre la certitude de dégénérescence et de destruction que les lamentables statistiques de la natalité, maladie, mort, laissent apparaître : 18 % de la perte du revenu national est due à la maladie. »

— Henri Sellier

Durant l'entre-deux-guerres, il est ainsi à l'origine de la création de onze cités-jardins autour de Paris.

Dans la ville où il est maire et qui lui sert de « laboratoire » à l'échelle locale, il crée notamment la cité-jardin de Suresnes, le lycée Paul-Langevin (1927), le centre médical Raymond-Burgos et la crèche Darracq (1931), le collège Émile-Zola (1932) ou encore l'école de plein air (1935), afin d'accueillir les enfants sujets à des maladies pulmonaires[7] - [8].

Au niveau de l'hygiène publique et alors que la tuberculose continue de sévir dans le pays (Henri Sellier rédige un rapport sur le sujet en 1928 et est invité la même année au Congrès d'hygiène de la Société de médecine publique), il s'entoure de praticiens et crée à Suresnes un bureau d'hygiène municipal, un dispensaire moderne (rue Carnot) et un établissement de bains-douches (rue Darracq). Il soutient aussi la création de l'hôpital Foch[9]. Devenu ministre de la Santé publique en 1936, il lance des campagnes nationales sur l'hygiène, notamment afin de lutter contre la tuberculose. Il plaide aussi pour des normes plus strictes et une meilleure éducation sur le sujet. En 1939, la Revue d'hygiène et de médecine préventive considère que « le règlement sanitaire de Suresnes est le plus sévère qui existe en France »[5].

Fin de vie

Il ne participe pas au vote des pleins pouvoirs au maréchal Pétain, le [2].

Le , il est destitué par Vichy, le décret signé par l'amiral François Darlan indiquant qu'il « a fait preuve d’hostilité manifeste à l'œuvre de rénovation nationale ». Dans son bureau, le maire avait affiché ce document, y rajoutant une citation de Maximilien de Robespierre : « La haine des ennemis du peuple est la récompense des bons citoyens ». Le , il est arrêté puis interné à Compiègne, avant d'être libéré, revenant à Suresnes le . Mais ces évènements, ainsi que la peur d'une nouvelle arrestation, affectent son état de santé[10]. Le , il est victime d’une attaque d'hémiplégie et meurt le . Il est inhumé dans le cimetière Carnot[11]. Décédée en 1969, son épouse repose à ses côtés.

Postérité

.JPG.webp)

Le principal boulevard de Suresnes (anciennement boulevard de Versailles) porte son nom, ainsi qu'un collège de la ville, une cité d'habitation dans la commune d'Hydra (un quartier d'Alger), à Vierzon ainsi qu'à Sainte-Geneviève-des-Bois et à Cenon (Gironde). Le lycée de Livry-Gargan est aussi baptisé du nom d'Henri-Sellier (et par conséquent la gare de la ligne 4 du tramway d'Île-de-France adjacente), ainsi qu'une école élémentaire et un collège à Colombelles ainsi qu’à Bondy, des écoles maternelle et primaire à Mulhouse et un parc au Plessis-Robinson.

On trouve aussi une rue Henri-Sellier à Saint-Priest, Bourges, Saint-Florent-sur-Cher, Fleury-les-Aubrais, Lorient, Nantes, Niort, Gonesse, Montpellier, Sainte-Geneviève-des-Bois, Ris-Orangis, Villeneuve-Saint-Georges, Sceaux et Villiers-le-Bel, et une allée Henri-Sellier à Toulouse, Sevran et Puteaux. Châtenay-Malabry compte une place Henri-Sellier ; dans cette ville fut construite l'importante « cité-jardin de la Butte-Rouge ». Des places existent aussi aux Mureaux et à Pessac (Gironde), alors qu'on trouve des squares Henri-Sellier à Charenton-le-Pont, Choisy-le-Roi, Nanterre et au Pré-Saint-Gervais.

En 1938, à Seignosse dans les Landes, une nouvelle colonie de vacances des foyers de cités-jardins du Grand Paris est baptisée de son nom : « Colonie Henri-Sellier »[12]. C'est l'architecte dacquois Marcel Le Gal qui dessine le grand bâtiment principal, en s'inspirant des fermes landaises[13]. Elle portera ce nom jusque dans les années 1980, la fédération des œuvres laïque du Lot (46) la rebaptisant ensuite du nom de Louis Forestier[14]. De nos jours, ce camp de vacances porte l'appellation de « Cap Océan ».

En 1962, un monument en son honneur est inauguré dans le square de la mairie de Suresnes, ville dont il fut maire pendant 21 ans. D'un côté, Henri Sellier y apparaît sculpté, surplombant paternellement une mère de famille portant un bébé, alors qu'à leurs pieds deux enfants lisent. L'autre côté présente un bas-relief figurant deux individus, un blason et une inscription gravée : « Henri Sellier / 1883-1943 / Urbaniste et sociologue / Maire de Suresnes / Il consacra sa vie à l'élévation de la condition humaine ».

Principales publications

- Henri Sellier (Albert Thomas, preface), Les banlieues urbaines et la réorganisation administrative du département de la Seine, Paris, M. Rivière, , 107 p.

- Henri Sellier, Essai sur les évolutions comparées du logement, , 49 p. (lire en ligne)

- Henri Sellier, La Coopération ouvrière, Paris, Société d'études et de documentation municipale, , 20 p.

- Henri Sellier, Union des villes et communes de France, Paris, E. Leroux, , 32 p.

- Henri Sellier, La crise du logement et l'intervention publique en matière d'habitation populaire dans l'agglomération parisienne, Paris, Ed. de l'Office public d'habitations à bon marché du département de la Seine, , 1250 p.

- Marcel Poëte et Henri Sellier, Paris pendant la guerre, Paris, Dotation Carnegie pour la paix internationale, , 105 p.

- Henri Sellier, Le problème du logement, son influence sur les conditions de l'habitation et l'aménagement des villes, Paris, les Presses universitaires de France, , 179 p.

- Henri Sellier (Florentinus Marinus Wibaut, preface), Le programme municipal pour les élections de 1935, Paris, Union des élus municipaux socialistes, , 96 p.

- Henri Sellier (préface d'Émile Vandervelde), La Santé publique et la collectivité. Hygiène et service social, coordination, Paris, impr. de A. Maretheux et L. Pactat, , 75 p.

- Henri Sellier (préface de Bernard Marrey), Une cité pour tous, Paris, Éd. du Linteau, , 266 p.

- Paul Gemähling, Les Scandales de la prostitution réglementée, Paris, Éditions de « L'Union temporaire », 48 p.

Bibliographie

- « Henri Sellier », dans le Dictionnaire des parlementaires français (1889-1940), sous la direction de Jean Jolly, PUF, 1960 .

- Ouvrage collectif, « La Banlieue oasis : Henri Sellier et les cités-jardins (1900-1940) », Presses universitaires de Vincennes, (ISBN 2-903981-39-6).

- Katherine Burlen (dir.), La banlieue oasis, Henri Sellier les cités-jardins 1900-1940, Saint-Denis : PUV, 1987.

- Étienne Crosnier, Histoires de Suresnes, éd. Suresnes Information, (ISBN 2-9503475-0-9).

- Roger-Henri Guerrand et Christine Moissinac, Henri Sellier, urbaniste et réformateur social, éd. La Découverte, Paris, 2005 (ISBN 2-707145-41-6).

- René Sordes, Histoire de Suresnes : Des origines à 1945, Société historique de Suresnes, 1965.

- Il y a cinquante ans… Henri Sellier installait la première municipalité à direction socialiste à Suresnes 1919-1969, ville de Suresnes, 1970.

Notes et références

- De jure.

- Fiche sur le site du Sénat.

- Matthieu Frachon, avec le concours de la Société d'histoire de Suresnes, « Décembre 1919 : Henri Sellier, acte un », Suresnes Mag n°313, , p. 36-37 (lire en ligne).

- « Henri Sellier », webmuseo.com, consulté le 8 avril 2018.

- Matthieu Frachon, avec le concours de la Société d'histoire de Suresnes, « Suresnes, pionnière de l’hygiène », Suresnes Mag n°318, , p. 44-45 (lire en ligne).

- Matthieu Frachon, avec le concours de la Société d'histoire de Suresnes, « Les pionniers du sport suresnois », Suresnes Mag n°310, , p. 44-45 (lire en ligne).

- Panneau historique explicatif situé devant l'ancienne maison d'Henri Sellier, 21 rue Merlin-de-Thionville.

- Matthieu Frachon et Marina Bellot, avec le concours de la Société d'histoire de Suresnes, « L'École de plein air : une révolution », Suresnes Mag n°315, , p. 40-41 (lire en ligne).

- Florence Hubin, « À Suresnes, la grande aventure de l’hôpital Foch racontée dans un livre », sur Le Parisien, (consulté le ).

- René Sordes, Histoire de Suresnes : Des origines à 1945, Société historique de Suresnes, 1965, p. 585-586.

- René Sordes, Histoire de Suresnes : Des origines à 1945, Société historique de Suresnes, 1965, p. 592.

- Carte postale d'époque.

- Les colonies de vacances en France, quelle architecture ?

- Centre Louis-Forestier.

Articles connexes

Liens externes

- Ressource relative à la vie publique :

- Notice « SELLIER Henri, Charles », Le Maitron en ligne.