Migrations juives à Madagascar

Cet article a pour objet de résumer la problématique et une partie de l'état des lieux des recherches actuelles sur les migrations juives anciennes à Madagascar.

Problématique

Une équipe de généticiens a démontré une contribution à peu près égale de l'Afrique et l'Indonésie aux lignages malgaches, aussi bien maternels que paternels[1]. L’origine austronésienne commune de la majorité du peuple malgache est aujourd’hui un fait scientifique avéré et corroboré par de nombreuses recherches multidisciplinaires (génétiques[2] - [3], linguistiques[4] - [5] - [6], archéologiques[7] - [8] - [9], ethnologiques-anthropologiques[10], historiques[11] - [12]) anciennes et récentes sur l’histoire de Madagascar.

Ces vahoaka ntaolo (litt. « peuple premier » en malgache, du proto-malayo-polynésien *va-*waka « ceux des canoës » et *tau-*ulu –« hommes premiers ») austronésiens dont l’arrivée supposée se situe autour du début de notre ère (350 ans avant selon les archéologues[9], 200 à 600 ans après selon les linguistes[4] - [5] - [6] sont à l’origine de la langue malgache commune à toute l’île ainsi que de tout le fond culturel commun.

Les fouilles archéologiques montrent que ces protomalgaches sont essentiellement restés sur les côtes jusqu’au VIIe siècle, période à laquelle on peut observer le début de leur installation dans les collines et les forêts de l’intérieur[9], notamment sur les hauts plateaux centraux. Ces protomalgaches des forêts de l’intérieur sont connus des traditions orales[13] - [14] - [11] sous le nom de Vazimba. Les recherches linguistiques récentes[4] ont confirmé l’origine austronésienne de ce nom et sa signification : comme tous les mots du vocabulaire malgache austronésien originel issus du proto-Sud-Est Barito (désormais proto-SEB), vazimba vient de vayimba et signifie « ceux de la forêt » (du préfixe *va- + *yimba – « forêt » en proto-SEB, aujourd’hui barimba en malais[4]). Ceux qui sont restés sur les côtes, en revanche, sont désignés par les linguistes par le mot Vezo (mot emprunté par les protomalgaches au proto-malayo-polynésien va/ve-jau –« ceux de côte », aujourd’hui veju en bugis, bajo en javanais et bajau en malais et tagalog[4])

Vers la fin du premier millénaire, cependant, et tout le long du second millénaire, Madagascar a connu d’autres vagues d’immigrations – orientales/néo-austronésiennes[5] - [6], moyen-orientales, est-africaines notamment –et les différents clans austronésiens d’alors (Vazimba de l’intérieur et Vezo des côtes), disséminés çà et là sur toute l’île, ont chacun développé une culture et une identité propre qui aboutit à la diversité culturelle que l’on connaît aujourd’hui, mais dont le fonds -culturel et génétique- austronésien commun d’origine reste partout prégnant et observable (notamment la langue commune qui a seulement subi des variations dialectales).

Parmi les contacts et/ou immigrations qui ont contribué à forger les diverses identités des peuples malgaches actuels, les apports orientaux et moyen-orientaux ont été particulièrement notables. Il s’agissait surtout de commerçants et/ ou migrants de culture musulmane : Perses Shirazi[15] et Arabes Omanites ayant établi, dès le Moyen Âge, des comptoirs à l’Ouest (île de Mazalagem Nova[16], puis Mahajanga), au Nord (Comores et Mayottes) et au Nord Est (Vohémar), clans Indo-musulmans (les Zafiraminia)[17] - [18] - [19] - [20] et malayo-musulmans (les Zafikazimambo)[21] - [22] - [23] - [24] établis à partir du XVe siècle et XVIe siècle au Sud-Est de l’île.

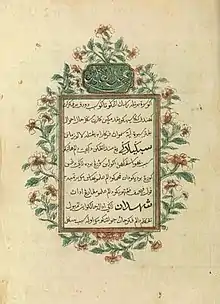

Outre la tradition orale, les preuves historiques de ces apports islamiques d’origine perse, arabe omani, malaise ou nord indienne sont nombreuses : des fouilles archéologiques au Nord (Mahilaka, Vohémar) et de nombreux manuscrits en alphabet arabico-malgache appelé sorabe dans le Sud-Est ont permis de confirmer les récits et les généalogies produites par les gardiens des traditions de ces régions sur leurs ancêtres éponymes (Zafiraminia, Zafikazimambo du Sud-Est notamment).

Outre ces éléments moyen-orientaux d'origine musulmane, certains groupes de Madagascar affirment avoir également bénéficié d’apports juifs (ou plus généralement hébraïques) dans leur passé préhistorique et/ou historique, fondant essentiellement leur argumentation sur leur coutumes et leurs tradition orale et/ou écrite. Les preuves scientifiques irréfutables (archéologiques, génétiques, historiques) de ces allégations restent encore à produire (notamment à travers des articles scientifiques avec comité de lecture), mais il est intéressant de présenter les ouvrages de synthèses (ouvrages historiques, retranscriptions de traditions orales et écrites, thèses) ayant traité du sujet, sur lesquels ces groupes fondent en partie leur identité et qui constituent en même temps les points de départ des recherches actuelles sur le sujet.

Les groupes de Madagascar qui se réclament d’une ascendance - partiellement ou totalement - juive

Parmi les malgaches, les groupes qui se réclament d’une ascendance – partiellement ou totalement – juive sont les antemoro Anakara[25] - [26], les Merina[27], les Zafibrahim de l’île de Borah ou île Sainte-Marie et les Antandroy. D'après les recherches du Pasteur Tolotra Ratefy et du Rev. Dr. Ndriana Rabarioelina, beaucoup d'autres tribus de Madagascar, pratiquant la circoncision sont aussi d'origine juive[28].

Les antemoro Anakara (Sud-Est - région de Manakara et Vohipeno)

Parmi les clans Antemoro (le peuple habitant la région du Sud-Est de Madagascar, en particulier des villes de Vohipeno et Manakara), ils forment un groupe particulier qui affirme descendre de Ralitavaratra qui, selon la tradition écrite archivée dans les sorabe de leurs scribes (Katibo), s’appelait à l’origine Ali Torah ou Ali Towarah ou Ali Towarath. Ce dernier serait un prêtre juif arabisé qui se serait, avec sa famille et ses hommes, enfui de La Mecque et, arrivé en boutre à Madagascar vers la fin du XVe siècle, aurait emmené avec lui des objets précieux appartenant à sa famille depuis des millénaires, notamment : un morceau des tables de la Loi que Moïse, en colère face aux péchés d'Israël, avait brisées au pied du mont Sinaï (ou Horeb), un morceau du bâton de Moïse, le livre de Daniel écrit en arabe, le Sat-el habar, ainsi qu’un couteau ayant appartenu au Roi David[25] - [26].

Les Katibo Antemoro Anakara gardent jalousement leur tradition historique, tout autant que leur écriture arabico-malgache (sorabe) héritée notamment de Ralitavaratra et de ses compagnons (des exemples de leurs manuscrits sont aujourd’hui consultables dans les bibliothèques européennes[29] - [30]). Ils confirment notamment l’origine sémite du mot katibo (de l’hébreu et de l'arabe, signifiant "écrire" ketubah- "document", "contrat").

Historiquement, le roi Merina Andrianampoinimerina avait mandé à sa cour trois Katibo Antemoro Anakara –dont Andriamahazonoro et Ratsilikaina[14]- qui avaient, entre autres, enseigné l’écriture sorabe au futur roi Radama Ier. Ces scribes sont d’ailleurs supposés avoir proposé le nom de ce prince (Ra+adama de adam « l’homme » en hébreu).

Des explorateurs auraient aussi retrouvé une trace de Judaïté chez leurs voisins musulmans Zafiraminia . En effet, un certain auteur anonyme M. de V. présenté par Carpeau de Saussay aurait écrit au sujet des Zafiraminia « ...Ils savent lire et écrire l'hébreu », de même qu'un peu plus tard, Du Bois déclara au sujet de Zafiraminia « Ils tiennent quelque chose du Judaïsme et du Mahométan »[31]. L'hébraïsant Joseph Briant lui-même soutient cette thèse de l'origine juive des Zafiraminia en affirmant que cette tribu est une tribu juive islamisée qui serait passée par la Mecque où elle aurait reçu le Coran et l'islam.

Aucune étude génétique n’a pour l’instant infirmé ou confirmé les origines juives des Anakara (en particulier l'origine cohannique des scribes Katibo). Cependant, ces scribes Antemoro Anakara parleraient couramment l'hébreu ancien et auraient déjà été en contact dans le passé avec l'Ambassadeur de l'État d'Israël. Le morceau de la canne de Moïse leur appartenant aurait été envoyé en Israël pour expertise, laquelle aurait confirmé son origine[32].

Les Merina (Hautes Terres Centrales - région d'Antananarivo)

Les Merina - qui pour leur très grande majorité descendent des premiers Vazimba austronésiens - n’affirment pas tous avoir une ascendance juive. Cependant, la tradition orale de certains clans parmi eux disent garder le souvenir d’un tel apport dans leur passé lointain. Il en est ainsi, par exemple, de certains clans andriana de la grande famille royale[27] - [28], mais également de certains groupes se réclamant descendre directement des anciens Vazimba, tels les Antehiroka par exemple qui seraient, selon eux, très anciennement liés aux Antandroy, c'est-à-dire à la première population humaine ayant débarqué dans le Sud-Ouest de Madagascar au début de notre ère.

Ceux parmi les Merina qui affirment être d'origine juive justifient cette ascendance, d'une part par certaines traditions et coutumes anciennes qu'ils auraient en commun avec les anciens Israélites et, d'autre part, par certaines expressions malgaches courantes comme faha-gola - "aux temps anciens", qui, selon eux, correspond à l'exil des israélites à Babylone car le mot Gola vient de l'hébreu golah qui signifie "diaspora" ou "exil" (galut est aujourd'hui plus communément usité pour "exil")[32].

L'origine du mot "Imerina" se trouverait, selon eux, dans Esdras 2:37 "...et les fils d'Imer" et dans 1 Chroniques 24:14 "...à Imer", en affirmant que "Imerites" ou "Imeriens" se dit en hébreu "Imerim" et en araméen "Imerin", et que le mot araméen "Imerin" aurait donné les noms "Imerina" et "merina". Ils sont donc selon eux, de la tribu de Lévi, des descendants de Cohanim, de sacrificateurs par Imer (les fils d'Imer étant des Cohanim, voir Jérémie 20:1), tout en étant partiellement selon eux de la tribu de Juda. Ils affirment que l'on retrouve encore de nos jours, dans la topologie merina, des lieux qui rappellent cette origine lévitique lointaine comme les différents autels de sacrifices anciens disséminés en Imerina[32] - [28]. Et aussi disent-ils, si les Hébreux sont venus à Antananarivo, c'est que tout comme Jérusalem, ce lieu est entouré de douze collines considérées comme saintes par les Anciens monarques de l'Imerina, où l'on invoquait et priait Zanahary le Dieu unique en faisant des sacrifices d'animaux.

Selon eux, leurs ancêtres auraient quitté la Judée entre 597 et 587 av. J.-C., et auraient été déportés de Jérusalem à Babylone par Nabuchodonosor.

Remarque: le suffixe hébreu de pluralité -im est transcrit-in en araméen, exemple: Banim et banin (fils), Shiveyim et Shiveyin (septièmes), anashim et anashin (personnes)

Ils affirment aussi que les anciens rois de l'Imerina sont d'origine juive: le nom d'enfance du roi Andrianampoinimerina, par exemple, Imboasalama[14], est interprété comme venant de l'hébreu Im be hou shalayim signifiant "avec et en lui est la paix"[32] - [28]. Ce souverain vécut à Besakana interprété là aussi comme venant de l'hébreu be shakan (« dans la demeure »).

Le Roi Andrianampoinimerina avait aussi avec lui des Antemoro Anakara qui avaient enseigné l’écriture sorabe au futur roi Radama Ier. Ces scribes sont d’ailleurs supposés avoir proposé le nom de ce prince (Ra+adama de adama « l’homme » en hébreu) et ont beaucoup participé à l'enrichissement de la langue et de la culture des Hautes Terres depuis le palais royal.

Les études génétiques semblent confirmer une origine moyen-orientale et/ou Est-européenne des Merina, admettant ainsi la possibilité qu'ils pourraient avoir des ancêtres Juifs, car on a retrouvé chez eux les marqueurs génétiques appartenant aux haplogroupes J2, J* , E1b1ba, R1a1 et R1b1[33].

Les Zafibrahim (de l'île Borah ou île d'Abraham ou île Sainte-Marie)

.

Certains groupes originaires de l’île Borah ou île d'Abraham ou île Sainte-Marie se réclament des Zafibrahim ou descendants d'Abraham, les anciens habitants de l’île que l’Amiral explorateur hollandais Cornelis de Houtman et ses hommes avaient rencontrés au cours de leur longue escale en 1595[34]. Selon les observations que Houtman a faites de leurs coutumes (respect du Shabat et interdiction de consommer du porc et concepts manichéens notamment), les Zafibrahim pourraient, selon lui, avoir été des descendants d’anciens Hébreux ou des descendants d’Ismaël.

De même, Étienne de Flacourt[35] qui a pu les observer quelques décennies plus tard aurait aussi cru voir en eux des descendants d’anciens Hébreux en observant qu’ils chômaient le samedi - « et non le vendredi comme les maures » -, qu’ils récitaient des prières tirées du Lévitique et qu’ils lui auraient affirmé qu’ils étaient les descendants des anciens personnages de la Bible hébraïque.

Aucune étude génétique sur les actuels Zafibrahim de l'île Borah n’a pour l’instant infirmé ou confirmé ces observations et hypothèses de Cornelis de Houtman et d’Étienne de Flacourt.

Les Antandroy (Sud)

Le peuple Antandroy affirme faire partie des clans les plus anciens de Madagascar : cette tradition est confirmée par les fouilles archéologiques puisque des traces de présence humaine anciennes ont été trouvées à Taolambiby, dans le Sud-Ouest de la grande île, en 350 av J.-C[9].). Ils disent également avoir en partie des origines juives/hébraïques depuis leur origine, à savoir leur arrivée à Madagascar. Ils se basent sur leur tradition orale ainsi que sur leur culture (une partie du vocabulaire de leur dialecte et leurs vêtements traditionnels notamment).

Aucune étude génétique n’a pour l’instant infirmé ou confirmé cette tradition orale antandroy.

Les sources

Les fondements objectifs des arguments des groupes malgaches se réclamant d’ascendance juive sont de quatre ordres : historiques (manuscrits), archéologiques (inscriptions), linguistiques et anthropo-sociologiques (coutumes et traditions anciennes).

Traditions orales transcrites

Les manuscrits en écriture Sorabe arabico-malgache sont gardés par les Katibo des Antemoro Anakara depuis le XVIe siècle[30]. L’histoire de leur ancêtre, Ralitavaratra, résumée plus haut a été notamment relatée, d’après leurs manuscrits familiaux, par Rombaka[26] et Fernand Kasanga[25], tous deux Katibo et descendants de Katibo. Les Zafibrahim, quant à eux, se fondent sur leurs traditions orales et écrites, à part les archives de la flotte hollandaise, conduite par Cornélis de Houtman, qui constituent leur principale source.

Les Merina, enfin, s'appuient sur leurs traditions orales ou écrites XXe siècle collectant leur tradition orale[27].

Archéologie

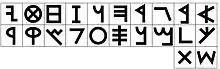

Des inscriptions en écriture paléo-hébraïque (ou phénicienne) auraient été découvertes au lieu-dit « Volamena » sur le Mont d’Imaha (Ambohimaha) dans la région de Fianarantsoa. Des chercheurs y auraient notamment déchiffré la phrase suivante « Untel et Untel (noms) sont venus chercher de l’or ici » ainsi que le mot oni ("flotte" en hébreu)[32]

Selon Morazandry, on aurait également retrouvé des inscriptions en hébreu à Ambatosoratra, sur Nosy-Mangabe dans la province de Toamasina, qui après traduction, auraient affirmé la venue de Juifs sur l'île de Madagascar[36].

Linguistique : des emprunts supposés à l’hébreu dans le malgache

Les preuves ici se fondent principalement sur la ressemblance entre certains vocables de l'hébreu ancien et du malgache. Des études comparatives entre la langue malgache, l'hébreu, le sumérien, l'akkadien, le babylonien, l'arabe, l'égyptien, et le sanskrit, auraient confirmé l’étymologie de ces mots par les chercheurs hébraïsants malgaches[28] - [32].

Lexique comparatif de mots courants

La liste non exhaustive ci-dessous (il y aurait au total mille mots malgaches d'origine hébraïque) présente une comparaison de quelques mots malgaches d'usage courant supposés d'origine hébraïque. La majorité des cognats malgache-hébreu ancien choisis ci-dessous a été tirée des ouvrages des chercheurs hébraïsants Joseph Briant[37] intitulé L'Hébreu à Madagascar. Il est question ici d'hébreu ancien ou d'hébreu biblique. Certains de ces mots ne sont donc plus en usage dans l'hébreu moderne. Les équivalents en arabe, persan, swahili, sanskrit, malayo-polynésien et proto-malayo-polynésien (MP) sont également présentés. La langue malgache a en effet bénéficié d'emprunts puisés au pourtour de tout l'océan Indien. Cette langue étant issue du proto-MP, faire figurer la racine MP de chaque mot -ainsi que ses équivalents MP modernes- permet éventuellement d'infirmer ou non l'origine hébraïque supposée par les hébraïsants.

|

Remarques

a) Ces exemples sont donnés à titre indicatif et nécessitent des investigations plus poussées au niveau de chaque langue pour un usage vraiment scientifique. Outre le sanskrit dont l’influence sur les langues d’Asie du Sud-Est est évidente, il manque encore à ce jour des études approfondies sur les influences mutuelles entre les langues du croissant fertile (sémitiques, persan, cananéen, phénicien, égyptien, etc.) et les langues austronésiennes (malayo-polynésiennes notamment). Alors que l'on sait, par exemple, qu'à travers le commerce des épices, les austronésiens étaient, depuis la haute Antiquité, au contact des Égyptiens, Phéniciens, Cananéens, Hébreux, Araméens et Arabes (par la mer Rouge), ainsi que des Assyriens, Chaldéens (Babyloniens), Mèdes, Perses (par le golfe Persique, à l'embouchure du Tigre et de l'Euphrate notamment) on est en droit de supposer que les emprunts à l’égyptien, aux langues sémitiques (hébreu, assyrien, araméen, arabe, chaldéen), au cananéen (dont le phénicien) ou au persan pourraient être nombreux dans l’austronésien ancien - notamment dans le proto-SEB ancêtre du malgache- et vice-versa. L’exemple de la cannelle est éloquent à ce sujet : son nom austronésien kayu man(is) (litt. « bois parfumé », hazo manitra en malgache) a donné qinnamon en hébreu ancien et en phénicien, puis kinnamomon en grec, puis cinnamum en latin, puis cinnamone en français ancien, pour enfin aboutir à l'actuel cinnamon en anglais[38]. Inversement, des cognats hébraïques pourraient également avoir enrichi le proto-SEB de la même manière, ce qui expliquerait leur présence dans le malgache. Ceci n’exclut bien sûr pas l’hypothèse que des groupes humains sémitiques anciens aient, en même temps, pu accompagner les austronésiens dans leur déplacement commerciaux sur l’océan Indien et jusqu’à Madagascar : ceci dépasse le cadre de la linguistique et relève de la génétique.

b) Nous avons mis entre parenthèses toutes manifestations particulières, indiquant, soit un affixe, soit une forme anciennement attestée, soit un terme dont le sens est voisin mais non identique à l’entrée indiquée, soit enfin un emprunt qui n'a rien à voir avec le terme propre à la langue.

c) Le proto-malayo-polynésien (proto-MP) correspond à une reconstitution hypothétique (indiquée par le signe *) obtenue en comparant les différentes langues intégrées dans cette subdivision, à l’exclusion des langues plus archaïques du niveau “austronésien” comme celles du nord de Taïwan-Formose. L’écriture est ici plus phonétique (le ‘q’ correspondant par exemple au “coup de glotte”) mais sans être vraiment homogénéisée.

d) Sources : dictionnaires utilisés pour les traductions :

|

Toponymie : noms de lieux pouvant être d’origine hébraïque

Des noms de lieux qui, selon les hébraïsants malgaches[32] - [28] , viendraient de l’hébreu (liste non exhaustive).il faut Remarquer que le "o" malgache se prononce "ou" en français".

|

Noms de tribus pouvant être d’origine hébraïque

Les noms de tribus à Madagascar commencent souvent par Am- comme dans Antandroy, Antesaka, Anteony, Ampanabaka, Anakara... Les hébraïsants en ont conclu que le Am serait le mot qui, en hébreu, signifie « peuple ». Voici quelques exemples de noms de tribus à Madagascar qui, selon les chercheurs hébraïsants, viendraient de l’hébreu (liste non exhaustive)[32] - [28] - [37].

|

Noms propres et prénoms malgaches pouvant avoir des origines hébraïques

Les hébraïsants malgaches[32] - [28] affirment qu'un grand nombre de noms malgaches sont des mots hébreux. En voici quelques exemples (liste non exhaustive):

Traditions/coutumes anciennes

D'après les chercheurs hébraïsants malgaches et étrangers, un certain nombre de coutumes anciennes pratiquées à Madagascar (surtout en Imerina, au Centre, chez les Antemoro, au Sud-Est et dans l'Androy, au Sud) depuis des siècles seraient d'origine juive. Ils auraient également découvert dans d'anciennes traditions malgaches des éléments d'anciennes idolâtries mésopotamiennes et égyptiennes pratiquées par certains Israélites fidèles ou non à YHWH (la liste ci-dessous n'est pas exhaustive)[32] - [28] - [37]:

Traditions/coutumes anciennes communes à tous les malgaches

1. Le monothéisme malgache ancien et le nom du Dieu malgache originel : selon les chercheurs hébraïsants malgaches, elles viendraient d'un monothéisme juif ancien. Dans l'Antiquité, en effet, au temps des anciens Vazimba et des Vezo, Dieu était invoqué, partout à Madagascar, sous le nom de Zanahary : ce nom aurait des origines hébraïques (de Yah-nahary-"Dieu Créateur", de l'hébreu Yahveh-"Dieu" + Nahary "Qui a créé" en malgache" ; NB: cette transformation du "y" en "z" au fil du temps se retrouve également dans le mot "vazimba", de "vayimba" en proto-Sud Est Barito). Plus tard, au temps des andriana, Dieu fut également appelé "Andriamanitra ", mot qui, selon les hébraïsants, pourrait venir de Andriana + menatar (de andriana -"seigneur" en vieux javanais + menatar - de la racine "natar" signifiant "protecteur" en Hébreu).

2. Les anciens sacrifices : les anciens malgaches, nobles ou non, faisaient des sacrifices sur des "autels de pierre" (valamena en malgache). Lors de ces sacrifices, le prêtre (mpisorona) prenait le bœuf ou le mouton et l'égorgeait sur la pierre de sacrifice, il prenait ensuite le foie et la graisse de l'animal et les brûlait de façon que la fumée monte vers Zanahary (Dieu). Les hébraïsants rapprochent cet acte de la pratique décrite dans le Lévitique 3 et affirment, en outre, que le nom de l'autel valamena viendrait de l'hébreu baal amen signifiant "maître de la foi".

3. L'ancienne fête des rantsan-kazo ("rameaux", "branches d'arbres"): au mois de septembre/octobre : au cours de ce mois, les anciens malgaches vivaient pendant un temps dans des maisons faites de branches d'arbres, la Soukka. Les hébraïsants malgaches affirment que son origine est le Souccot (sukkot en anglais), célébré le même mois : une fête pendant laquelle les Juifs vivent dans une cabane pendant 8 jours, en souvenir des 40 ans d’errance dans le désert.

4. Serments imprécatoires: autrefois à Madagascar, lorsqu'on voulait s'assurer de la véracité d'une affirmation, on faisait boire à la personne suspecte, témoin ou accusé, de l'eau dans laquelle on avait mis une pièce d'or ou de l'or en poudre. Sur la côte est où l'on connaissait l'écriture, on écrivait sur un papier des formules cabalistiques que l'on diluait dans de l'eau. Les hébraïsants y voient une ancienne pratique Juive décrite dans Nombres 5:20 où le Prêtre faisait exactement la même chose.

5. Le vokatra (« offrandes » volontaires) : à Madagascar, les vokatras sont des contributions volontaires en nature que les collectivités s'imposent soit pour construire des bâtiments, soit pour subvenir à des besoins généraux, soit pour la charité. La coutume de verser de l'argent a été admise peu à peu, comme une entorse au principe, car « vokatra » veut dire « produit de la terre ». Les hébraïsants disent trouver une origine biblique à cette coutume, car selon eux, la même chose a été pratiquée dans l'ancien Israël, et dont on trouve la trace dans Deutéronome XIV:28. Où l'on voit notamment qu'au moins tous les trois ans, les Juifs devaient mettre à leurs portes la dîme en nature de toutes leurs récoltes de l'année écoulée, pour qu'ainsi, les pauvres et les étrangers démunis puissent se réjouir et se procurer un bon repas et même faire des provisions.

6. Le santatra (droit divin aux « prémices ») : auparavant, à Madagascar, en particulier au Sud-est de l'île, personne, quel que fût son désir de goûter à la récolte de riz, n'eût osé le faire sans que le chef du village n'eût d'abord offert à Dieu les premiers épis. Les hébraïsants affirment qu'il s'agit ici du bikkourim (Exode XXIII 16 et au Lévitique XXIII 10-15).

Chez les Merina

1. Interdits alimentaires anciens : les anciens andriana merina de la région d'Avaradrano (le Nord de l'Imerina) pratiquaient l'interdit du porc et de l'anguille. Selon les chercheurs hébraïsants merina, ces interdits viennent de la kashrut ("interdits alimentaires") juive de la Torah (Lévitique 11). De la même manière, certains parmi ces andriana pratiquaient l'interdit de la chèvre : là encore, les hébraïsants retrouvent une histoire ancienne d'Israël selon laquelle Aaron et ses fils avaient refusé de manger la chèvre du sacrifice (Lévitique 10:16-20). En souvenir, disent-ils, les andriana de l'Imerina, descendants d'Aaron le Grand Sacrificateur, n'en ont plus mangé. Aussi, les anciens andriana ne consommaient pas d'oignons, pratique que les hébraïsants expliquent comme venant du fameux épisode biblique des oignons d'Égypte.

2. Mariage : la coutume du mamelo-maso (« poursuite de la lignée ») : une coutume merina ancienne qui consiste à ce que le frère d'un défunt prenne la veuve pour femme. Selon les hébraïsants, cette coutume vient du lévirat et donc de l'ancien peuple d'Israël au sein duquel elle était pratiquée.

3. L'interdiction de toucher les morts : certains monarques de l'Imerina comme Andriantompokoindrindra (fils du roi Ralambo) ne touchaient pas les morts et évitaient d'aller aux funérailles. Cela est interprété par les hébraïsants comme venant de l'interdiction du Lévitique 21 :1 "Un sacrificateur ne se rendra pas impur parmi son peuple pour un mort"

4. La fête de l’Alahamady : le « nouvel an merina » officialisé à l'époque du Roi Ralambo mais déjà pratiqué bien avant, est célébré en mars/avril. Pendant cette fête, la noblesse Merina sacrifie un mouton et asperge du sang du sacrifice les quatre coins de la maison. Les hébraïsants disent que cette coutume viendrait de l’ancien Israël, et qu’elle n’est rien d’autre que la pâque juive, la Pessah. Cette fête commémore la libération des Hébreux d'entre les mains du Pharaon et leur sortie d'Égypte, célébrée en mars/avril. Les anciens Israélites sacrifiaient un agneau et en aspergeaient le linteau de leurs portes, pour les préserver du châtiment divin infligé aux premiers-nés égyptiens (voir Dix plaies d'Égypte). Ils affirment en outre que le mot "Alahamady" viendrait également de l’hébreu Al amad - "se lever". De plus, le nom du mois pendant lequel cette fête se célèbre est dite en malgache ancien "volan’ny Posa" traduit par "mois de Posa", que les hébraïsants interprètent comme venant de l'hébreu Pessah.

5. Les mèches : les anciens Merinas de l'Avaradrano portaient deux petites franges de cheveux sur chaque côté de leur tête. Les hébraïsants affirment que cette pratique tire son origine des peot ("mèches Juives") portées par exemple de nos jours par les Juifs hassidim et les Juifs yéménites.

6. Le "châle blanc, noir et rouge" : les anciens merina (surtout les descendants des andriana) et jusqu'à aujourd'hui portent un châle (lamba landin'Andriana) fait de bandes verticales blanches rouges et noires. Les hébraïsants croient retrouver son origine des talith des membres de la tribu de Lévy, car la bannière de la tribu de Lévy est décrite dans le Midrash Rabba comme était composée elle aussi de bandes verticales rouges, noires et blanches. Les spécialistes de la Bible font référence aux vêtements de Moïse comme étant rouge, noir et blanc, signifiant ainsi qu'il était de la tribu de Lévi[39].

Aussi, les andriana évitaient de porter les châles faits par les Betsileo qui eux étaient faits de coton et de soie, mais fabriquaient leurs propres châles qui étaient faits uniquement en soie. Les chercheurs hébraïsants voient là le commandement de ne pas porter des vêtements faits de deux fibres différentes, cité dans Lévitique 19:19 -"Tu ne porteras pas un vêtement tissé de deux fibres différentes.".

7.Les ornements : les anciens Merinas de l'avaradrano mettaient un petit objet sur leur front, phylactères, téfilin, attaché sur leur tête par une corde. Les chercheurs hébraïsants croient retrouver dans les Deutéronome 6:8 l'origine de cette pratique.

8.les rites funéraires : auparavant en Imerina, parfois chez les Andriana, après les cérémonies suivant immédiatement un décès, le corps était éviscéré, séché et momifié. Les intestins étaient mis dans un récipient appelé "voatavo mota" qui était un melon taillé. Selon le hébraïsants, cette coutume serait originaire de l'Égypte antique, car cette pratique est à quelques détails près similaire aux rites de momifications égyptiens (en Égypte on utilisait des vases canopes à la place du melon des merina). Selon les Hébraïsants, les ancêtres Israélites des merina auraient hérité de cette coutume à la suite du contact avec les Égyptiens et l'esclavage de 450 ans en Égypte. Ils rappellent notamment que d' anciens prophètes hébreux comme Jacob ou Joseph ont été momifiés selon les rites égyptiens (Gen. 50, 1-3.26).

La coutume des secondes funérailles ou Famadihana qui a pendant longtemps été assimilée aux pratiques funéraires austronésiennes peut, selon les hébraïsants malgaches, s'expliquer elle aussi par la thèse Juive. En effet, la même coutume se pratiquait dans l'ancienne Égypte, plus généralement en haute Égypte et dans une moindre mesure la basse Égypte (). Selon la philosophie Merina, cette coutume, selon les Hébraïsants, aurait été héritée de la philosophie de l'Égypte antique, à la suite du contact avec les Égyptiens et l'esclavage en Égypte des Hébreux, où l'on concevait les secondes funérailles de la même manière (), les mânes des défunts ne rejoignent définitivement le monde des ancêtres qu'après la corruption complète du corps, au bout d'une longue période pouvant durer des années, et après l'accomplissement de cérémonies appropriées. Le rituel consiste à déterrer les os des ancêtres, à les sécher au soleil et à les envelopper cérémonieusement dans des tissus blancs et frais (lamba) et à les brandir en dansant autour de la tombe avant de les réenterrer. Ils affirment aussi que cette coutume fut pratiquée dans l'ancien Israël (contre la volonté de YHWH et des prophètes). Ils prétendent que le chapitre 8 du livre de Jérémie, évoque une mystérieuse pratique idolâtre qui consisterait à déterrer les os de la population du royaume de Juda pour les exposer au soleil, et dans Ezekiel 43:7 où l'on parle des Israélites souillant le nom de YHWH par les cadavres de leurs rois sur leurs hauts lieux, qui sont bien des preuves, selon eux, que les anciens Israélites d'avant les exils pratiquaient tout comme les Merina, le Famadihana.

9.L'interdiction de briser les os: les anciens merina ne brisaient jamais les os des volailles, ils ne les découpaient qu'au niveau des articulations. Cette coutumes est interprétée comme venant du livre de l'Exode dans le verset 46 du chapitre 12.

10.La coutume de verser le sang par terre: les anciens merina, lorsqu'ils égorgeaient les volailles, le faisaient souvent dehors et versaient le sang par terre et le recouvraient ensuite de poussière. Les hébraïsants affirment que cette coutume viendrait du Lévitique 17:13-14 "Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le couvrira de poussière."

Chez les peuples du Sud-Est (Antemoro, Antambahoaka, etc.)

1. Le sambatra : tous les sept ans, dans le sud-est de Madagascar, on célèbre une fête appelée Sambatra. Pendant cette fête, les gens se réunissent et se réjouissent, on y égorge des zébus et on fait une grande fête. Les hébraïsants apparentent cela à la fête d'inauguration de l'année sabbatique célébrée dans l'Ancien Israël. En outre, ils affirment que le mot "Sambatra" vient de l'Hébreu "Shabbat", lui-même signifiant le septième jour.

Chez les Antandroy

1. La restitution pour vol : chez les Antandroy au sud de l'île, lorsqu'on attrape un voleur, celui-ci doit rendre trois, quatre ou cinq fois ce qu'il a volé, suivant la nature de l'objet volé. Les hébraïsants affirment que cette coutume est codifiée à peu de chose près dans Exode XXII:1-2.

2. L'aloalo : l' aloalo est une sorte de colonne que l'on retrouve chez les Antandroy. A son sommet se trouve une tête de zébu en bois sculpté. Les hébraïsants, se basant sur les notes de l'orientaliste Myriam Harry, apparentent cela au culte du Dieu Apis, le dieu taureau des égyptiens et au culte du veau d'or que les Israélites infidèles à Moïse avaient pratiqué. Ils affirment en outre que le mot aloalo vient de l'hébreu elil signifiant "idole".

3. Ornementations antandroy : selon les hébraïsants, les ornementations antandroys sont apparentées aux ornementations des anciens égyptiens, car disent-ils, les Israélites, auraient conservé certaines traditions égyptiennes. Sur ce sujet le lazariste Joseph Briant a écrit : " on ne saurait passer sous silence le fait que les ornementations sur bois des Antandroys ressemblent étrangement aux hiéroglyphes du temps des Pharaons. Une de leurs amulettes, le fanery, semble la copie d' un bijou des tombeaux du Nil, les "abeilles."[37]

4. L'incantation du nom divin (chants) : lorsque les Antandroy chantent, on retrouve souvent dans leurs chants des mots comme Ieh Iah ponctuant les phrases, les hébraïsants en ont déduit que cela pourrait être une expression hébraïque ancienne, car disent-ils, Yeh et Yah sont abréviations du saint nom de YHWH et que ces expressions seraient à l'origine de chants de louange.

Hypothèses des hébraïsants de Madagascar sur la chronologie des migrations juives

L'hébraïsant Joseph Briant dans son livre intitulé "L'hébreu à Madagascar" a avancé l'hypothèse selon laquelle il y aurait eu de multiples vagues de migrations Juives à Madagascar. Selon lui, la première daterait de l'époque du Roi Salomon, la seconde daterait du IIe ou du IIIe siècle où des Juifs d'Égypte seraient venus à Madagascar et auraient engendré les Antandroy et les Vazimbas de l'Imerina. Et enfin la troisième daterait du XIIIe ou du XIVe siècle, où des Juifs islamisés et des Juifs arabisés venus de la Mecque se seraient établis à Madagascar, engendrant ainsi les différents groupes Antemoros du Sud-Est (Zafiraminia, Antemoro Anakara...)[37]

En plus de la thèse de ces différentes vagues de migrations Juives à Madagascar avancée par le Lazariste Joseph Briant, le Pasteur Emmanuel Ramilison, dans son livre traitant l'origine des Andriana de l'Imerina, a affirmé qu'une vague de migration Juive à Madagascar se serait produite entre le XIIIe et le XIVe siècle. Selon lui, ils auraient accosté au port de Maroantsetra après une longue errance de plusieurs siècles dans plusieurs pays, et auraient migré vers le centre pour atteindre l'Imerina. Ils se base notamment sur les traditions orales des Merina de l'Avaradrano qu'il a collectées[27].

Thèse d’une migration ancienne (Ier millénaire av. J.-C. – Ier millénaire apr. J.-C.)

Ce sont ici les thèses avancées par certains groupes Antandroy et Merina (descendants des anciens Vazimba Antehiroka et des andriana notamment). Les preuves corroboratives de leurs affirmations sont les éléments de leur culture (cognats hébreu-malgache, mode de vie, traditions anciennes) et leurs traditions orales (non communément partagées).

Selon les données de l'archéologie, les migrations juives, si elles ont eu lieu, ne peuvent pas être antérieures à 1000 av. J.-C. En effet, les datations archéologiques du début du peuplement de Madagascar, d'une part, montrent que les traces de peuplement découvertes à Taolambiby ne remontent pour l'instant pas plus loin que 350 av. J.-C.[40] D'autre part, les inscriptions du mont d’Imaha (Ambohimaha), s'il est confirmé qu'elles sont en paléo-hébraïque comme l'affirment les hébraïsants[32] - [28] - [41], ne peuvent pas avoir été écrites avant -1000, période supposée de la naissance du paléo-hébraïque.

Thèse d’une migration récente (IIe millénaire)

Ce sont ici les arguments avancés dans les traditions écrites des Antemoro (Anakara) et des Merina (descendants des Andriana en particulier) qui sont étudiées :

- Ralitavaratra (Ali Torah) - ancêtre des Antemoro Anakara- et ses compagnons étaient-ils réellement d’origine juive comme le rapportent notamment les scribes-katibo Fernand Kasanga[25] et Rombaka[26]?

- Andriantomara ((Ra)hadyan Tomara)/(AdinTomar) –l’un des ancêtres des anciens nobles Merina- et/ou ses compagnons étaient –ils (en partie) d'origine juive comme le rapporte notamment le Pasteur Emmanuel Ramilison d'après certaines traditions orales Zafimamy qu'il a collectées[27] ? (certains manuscrits arabico-malgaches du Sud-Est relatent également qu’Andriantomara et son groupe se seraient séparés du groupe de Ramni - ancêtre éponyme des Zafiraminia d'Anosy-région de Fort-Dauphin actuelle - pour s’établir plus au Nord de la côte Est).

Ici encore le recours à la génétique et/ou à l’archéologie et/ou (éventuellement) à des manuscrits inédits seront d'une grande aide.

Références

- Matthew E. Hurles, Bryan C. Sykes, Mark A. Jobling, Peter Forster, "The dual origin of the Malagasy in island Southeast Asia and East Africa: evidence from maternal and paternal lineages", American Journal of Human Genetics, 2005, 76, p. 894-901, University of Chicago Press

- Hurles et alii (2005)

- Ricaut et alii (2009)

- Simon P. (2006)

- Dahl O.. (1991)

- Adelaar K.A. (2006)

- Vérin, P. (1973)

- Solheim II (1975)

- Burney (2004)

- Ottino, P. (1973b, 1981, 1984, 1986)

- Ravelojaona (1855)

- Verin (2000), p.20

- Raombana (1855)

- Callet (1908)

- Ottino, P. (1978)

- Raison, F. (2009)

- Ottino, P. (1973a)

- Ottino, P. (1973b)

- Ottino, P. (1976)

- Ottino, P. (1980)

- Ottino, P. (1984)

- Ferrand, G. (1893)

- Ferrand, G. (1905)

- Beaujard (1991)

- Kasanga, F (1970)

- Rombaka (1963)

- Ramilison, E. (1951)

- Rabarioelina, N (2011)

- Ferrand, G. (1904a)

- Ferrand, G. (1904b)

- Histoire de la grande isle Madagascar

- Ratefy, T. (2005), « Jiosy ve ny malagasy ? » (Les Malgaches sont-ils juifs ?), conférence, Atanananarivo, Madagascar

- Oxford journals: "On the Origins and Admixture of Malagasy: New Evidence from High-Resolution Analyses of Paternal and Maternal Lineages",

- Rouffaer G.P. & J.W. Ijzerman (1915)

- Flacourt (1995)

- Morazandry (Maître), Ny fanjakan'ny Natiora

- Briant, J.

- pour l'origine hébraïque du mot cinnamon, voir : Online Etymology Dictionary : "Cinnamon"

- Burney et alii (2005)

- D'après les hébraïsants, en effet, ces inscriptions proto-hébraïques seraient datées de l'époque du Roi David et du Roi Salomon (ca - 1000)

Bibliographie

- (en) Adelaar, K.A. & Himmelmann N. (2004), The Austronesian Language of Asia and Madagascar, Routledge.

- (en) Adelaar, K.A (2006), « "The Indonesian migrations to Madagascar: Making sense of the multidisciplinary evidence" »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) (consulté le ), in Adelaar, Austronesian diaspora and the ethnogenesis of people in Indonesian Archipelago, LIPI PRESS.

- (fr) Beaujard, Philippe (1991-1992), "Islamisés et systèmes royaux dans le sud-est de Madagascar : les exemples Antemoro et Tañala", Université de Madagascar, Antanarivo, (tiré à part issu de Omaly sy anio, no 33-36, p. 235-286.

- (fr) Beaujard, Philippe (1991), Le chasseur d’oiseau et la princesse du ciel, Paris, L’Harmattan.

- (en) Bellwood, Peter, James J. Fox et Darrell Tryon (éds.), The Austronesians Historical and Comparative Perspectives, Australian National University, 2006

- (en) Blench, Roger, « "Musical instruments and musical pratices as markers of austronesian expansion" »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) (consulté le ), 18th Congress of the Indo-Pacific Prehistory Association, Manila, 26 March 2006.

- (en) Bloch, Maurice (1986), From blessing to violence : history and ideology in the circumcision ritual of the Merina of Madagascar, Cambridge University Press, Cambridge, New York, 214 p. (ISBN 0521314046).

- (fr) Briant, Joseph, L'hébreu à Madagascar.

- (en) Burney, D.A., L.P. Burney, L.R. Godfrey, W.L. Jungers, S.M. Goodman, H.T. Wright, and A.J. Jull. 2004. "A chronology for late prehistoric Madagascar", Journal of Human Evolution, 47, 25-63.

- (en) Dahl, Otto Christian (1991), Migration from Kalimantan to Madagascar, Oslo, Norwegian University Press, (ISBN 82-00-21140-1)

- (fr) Dahl, Otto Chr. (1993), Sorabe : révélant l'évolution du dialecte antemoro, Trano Printy Fiangonana Loterana Malagasy, 77 p.

- (fr) Deschamps Hubert et Suzanne Vianès (1959), Les Malgaches du Sud-Est : Antemoro, Antesaka, Antambahoaka, peuples de Farafangana (Antefasi, Zafisoro, Sahavoai, Sahafatra), Presses Universitaires de France, 118 p.

- (fr) Deschamps, Hubert (1972), Histoire de Madagascar, Paris, Mondes d'Outre Mer. Histoire, Berger-Levrault, 1972, 358p.

- (fr) Deschamps, Hubert (1972), Les pirates à Madagascar, Paris, Berger Levrault, 221 p.

- (fr) Dez Jacques et François Viré (1984), Le " manuscrit Antaimoro " du fonds arabico-malgache du Musée de l'homme, CNRS, Université Paris-VII, Département de recherches linguistiques, IV-25 f.-[31] f. de dépl. (avec facsimile du manuscrit)

- (fr) Dez, « De l’influence arabe à Madagascar à l’aide de faits linguistiques »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) (consulté le )

- (fr) Ferrand, Gabriel (1893), Les Musulmans à Madagascar et aux Comores, Paris, Leroux, t.2, p. 11.

- (fr) Ferrand, Gabriel (1905). Les migrations musulmanes et juives à Madagascar. Paris: Revue de l'histoire des religions.

- (fr) Ferrand, Gabriel (1904a), "Un vocabulaire malgache-hollandais (note sur le manuscrit n°3 du fonds arabico-malgache de la Bibliothèque nationale de Paris)"

- (fr) Ferrand, Gabriel (1904b), "Un texte arabico-malgache du 16e siècle. Transcrit, traduit et annoté d’après les MSS 7 et 8 de la Bibliothèque nationale", in Notices et extraits de la Bibliothèque nationale et autres bibliothèques, Tome XXXVIII, Paris, Imprimerie nationale.

- De Flacourt (1995), Histoire de la grande isle de Madagascar, Paris, Karthala, 655p.

- (fr) Gautier, Émile Félix (1902), Notes sur l'écriture antaimoro, E. Leroux, Paris, 1902, 83 p.

- (fr) Grandidier, Guillaume (1958), Histoire physique, naturelle et politique de Madagascar. Histoire politique et coloniale, vol V, t.3, fasc 1, Tananarive, par A. et G. Grandidier.

- (en) Hagelberg et alii, "A genetic perspective on the origins and dispersal of the austronesians. Mitochondrial DNA variation from Madagascar to Easter islands"

- (en) Hurles, M. E. et al. (2005), « "The Dual Origin of the Malagasy in Island Southeast Asia and East Africa: Evidence from Maternal and Paternal Lineages" »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) (consulté le ). American Journal of Human Genetics, vol. 76, 894–901 (ISSN 0002-9297)

- (mg) Kasanga, Fernand (1963), Fifindra-monina. Tantaran-drazana Malagasy. Ny antemoro Anakara voasoratra tamin'ny taona 1506, Imprimerie Iarivo, Antananarivo.

- Kees Versteegh (2001), Arabic in Madagascar, Bulletin of the School of Oriental and African Studies

- (en) Larson, Pier Martin (1996), "Desperately seeking 'the Merina' (Central Madagascar): reading ethnonyms and their semantic fields in African identity histories", in Journal of Southern African Studies, vol. 22, no 4, décembre, p. 541-560.

- (en) Larson, Pier Martin (2000), History and memory in the age of enslavement: becoming Merina in highland Madagascar, 1770-1822, Heunemann, Portsmouth ; James Currey, Oxford ; David Philip, Le Cap, XXXII-414 p. (ISBN 0-325-00216-9).

- (fr) Laure, Isabelle (2006), Un regard sur l’évolution de la médecine traditionnelle malgache, Thèse de doctorat, Université Henri Poincaré Nancy 1, Faculté de Pharmacie.

- (fr) Le Gros (1997), Guérir chez les Antemoro de Matatana, INALCO, Paris, 2 vol. (thèse)

- (fr) Mauro, Didier et Emeline Raholiarisoa (2000), Madagascar, parole d'ancêtre merina : amour et rébellion en Imerina, Anako, Fontenay-sous-Bois, 158 p. + 1 CD audio (ISBN 2-907754-65-3).

- (fr) Molet Louis (1951-1952), Quelques contes Makoa et Antaimoro, in Bulletin de l'Académie malgache, nouvelle série, tome XXX, p. 83-90

- (fr) Molet, Louis (1978), "Le feu domestique et la cuisine chez les Merina (Madagascar", dans La cuisine : vocabulaire, activités, représentations, in Asie du Sud-Est et Monde Insulindien (Paris), vol. 9, no 3-4, p. 49-66.

- (fr) Molet, Louis et Vernier, "L’éléphant de pierre de Vohitsara", ORSTOM, Coll. de référence, no 19805, p. 269–276.

- (fr) Munthe, Ludvige, La tradition arabico-malgache vue à travers le manuscrit A-6 d’Oslo et d’autres manuscrits disponibles.

- (fr) Ottino, Paul (1998), Les Champs de l'ancestralité: Le Patrimoine, la Parenté et l'Alliance Madagascar - Paris, éditions Karthala

- (fr) Ottino, Paul (1986), L'Étrangère intime: Essai d'anthropologie de civilisation de l'ancien Madagascar. Collection de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, Édition des archives contemporaines, Paris, 2 vol.

- (fr) Ottino, Paul (1982), "Myth and History, the Malagasy Andriambahoaka and the Indonesian legacy", in History in Africa, 9, University of Wisconsin, p. 221–250

- (fr) Ottino, Paul (1981), La Mythologie malgache des hautes terres, le cycle des Andriambahoaka, Dictionnaire des Mythologies, tome 2, p. 30–45, Flammarion, Paris

- (fr) Ottino, Paul (1980), "Ramini, Ali ibn Talib, al-Khidr et les souverains universels malgaches", Cheminements, ASEMI, XI, 1-4, p. 97–111

- (fr) Ottino, Paul (1978), Les traditions d'établissement Shirazi dans l'ouest de l'Océan Indien: La légende des sept Princes. Hautes Études/Université de la Réunion, Paris/La Réunion

- Ottino Paul and Claude Vogel (1976), "La reproduction du merveilleux dans le conte malgache", Asemi vol. VII n∞ 2-3 p. 137–163

- (fr) Ottino, Paul (1976a), "Le moyen âge de l'Océan Indien et le peuplement de Madagascar", CERSOI, Annuaire des Pays de l'Océan Indien, Paris, p. 197-221

- (fr) Ottino, Paul (1976b), "Le moyen âge de l'Océan Indien et les composantes du peuplement de Madagascar", ASEMI vol. VII, no 2-3, p. 3–8

- (fr) Ottino, Paul (1975), "Le mythe d'Andrianoro, la conception de la parenté et de l'alliance des anciens andriana du centre de Madagascar". Taloha 7, Revue du Musée d'Art et d'Archéologie, Antananarivo, p. 51–83.

- (fr) Ottino, Paul (1974), "L'Océan Indien comme domaine de recherche", in L'Homme, Revue Française d'Anthropologie vol. XIV, cahiers 3-4, Paris, p. 143-151.

- (fr) Ottino, Paul (1974), Madagascar, les Comores et le Sud-Ouest de l'Océan Indien. Préface of B.J. Randriamandimby. Centre d'Anthropologie Culturelle et Sociale, Université de Madagascar, Antananarivo

- (fr) Ottino, Paul (1973a), "Hiérarchie et Alliance dans le royaume de Matacassi aux 16e et 17e siècles". Asemi, vol.IV, no 4, Paris, p. 53–89

- (fr) Ottino, Paul (1973b), "Le traitement indo-malgache du motif de l’abandon de l’enfant au fil de l’eau", in Études sur l’Océan indien, Coll. des travaux-Université de La Réunion – Université de l’Océan Indien, n°rédigé pour la RCP 441 du CNRS, août, p. 187–192.

- (fr) Ottino, Paul (1984), « "L’abandon aux eaux et l’introduction de l’Islam en Indonésie et à Madagascar" »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) (consulté le ), in Études sur l’Océan indien, Coll. des travaux-Université de La Réunion – Université de l’Océan Indien, n°rédigé pour la RCP 441 du CNRS, août, p. 193–222.

- (fr) Poirier, Charles, Terre d’Islam en mer malgache, in Poisson et Barbier, Le cinquantenaire de l’Académie malgache, p. 193–261.

- (fr) Jean Paulhan (trad. du malgache), Les hain-teny merinas : poésies populaires malgaches, Paris, P. Geuthner, , 457 p. (ISBN 978-2-7053-3782-7)(Texte malgache et trad. française en regard, facsimile de l’édition de 1913).

- (fr) Jean Paulhan, Le repas et l'amour chez les Mérinas, Montpellier, Fata Morgana, (1re éd. 1971, d’un manuscrit datant de 1912 ou 1913).

- (en) Rabarioelina, Ndriana (Rev. Dr.) (2011), "Biblical Relations between Israel and Madagascar", Doctoral Dissertation, Ph.D in Theology, SAHTS, États-Unis, 2010, 458 pages. Abstract in Saint-Alcuin House Journal, Volume 8, No 1, États-Unis, And in Library of Congress, number (ISSN 1548-4459), États-Unis.

- (fr) Charlotte Liliane Rabesahala-Randriamananoro, Ambohimanga-Rova : approche anthropologique de la civilisation merina (Madagascar), Paris, Le Publieur, , 393 p. (ISBN 2-85194-307-3)(Texte remanié d’une thèse soutenue à l’Université de La Réunion en 2002).

- (fr) Raison, J. P. (1986), "L'enracinement territorial des populations merina (Hautes Terres centrales malgaches). Fondements, modalités et adaptations", dans Espace géographique, vol. 15, no 3, p. 161-171.

- (fr) Raison, F (2009), Madagascar revisitée. En voyage avec Françoise Raison", Paris, Karthala.

- (fr) Rajaonarimanana, Narivelo (1990), Savoirs arabico-malgaches : la tradition manuscrite des devins Antemoro Anakara (Madagascar), Institut national des langues et civilisations orientales.

- (fr) Ramamonjy, Georges (1952), "De quelques attitudes et coutumes merina", dans Mémoires de l'Institut scientifique de Madagascar (Tananarive), série C, Sciences humaines, 1 (2), 1952, p. 181-196.

- (mg) Ramilison, Emmanuel (Pastor) (1951), Andriantomara-Andriamamilazabe. Loharanon' ny Andriana nanjaka eto Imerina, Imprimerie Ankehitriny.

- Randrianja Solofo, Ellis Stephen (2009), Madagascar. A short history, London, Hurst & Company, 2009.

- (fr) Raombana (l'historien) (1809-1855), "Histoires", 3 Volumes.

- (mg) Rasamimanana, Joseph (Dr.) (1909) et Louis de Gonzague Razafindrazaka (Governor), Ny Andriantompokoindrindra, 50 pages.

- (mg) Ravelojaona (Pastor) (1937-1970), Firaketana ny Fiteny sy ny Zavatra Malagasy, Encyclopedic Dictionary, 5 Volumes.

- (fr) Ricaut et alii (2009) "A new deep branch of eurasian mtDNA macrohaplogroup M reveals additional complexity regarding the settlement of Madagascar", BMC Genomics

- (fr) Rolland, Dominique (1989), "Lois naturelles, lois sociales : l'exemple Antemoro (Madagascar)", in Nouvelle revue d'ethnopsychiatrie, no 14, p. 107-110

- (fr) Rolland, Dominique (1993), Matitanana : anthropologie historique du royaume Antemoro, EHESS, Paris, (thèse)

- (fr) Rombaka, Jacques Philippe (1963), Tantaran-drazana Antemoro-Anteony, Antananarivo, Imprimerie LMS, p. 10–11.

- (fr) Rombaka, Jacques Philippe (1970), Fomban-drazana antemoro-usages et coutumes antemoro, Ambozontany, Fianarantsoa, 121 p.

- (fr) Rouffaer G.P. & J.W. Ijzerman(1915), De eerste schipvaart der Nederlanders naar Oos-Indie onder Cornelis de Houtman, 1595-1597 : journalen, documenten en andere bescheiden [FULL SET - 3 VOLUMES] Uitgegeven en Toegelicht Door G.P. Rouffaer en & J.W. Ijzerman I: Vol 1 1915 248 pages, Titelpla.

- (en) Schmidhoffer, August, "Some Remarks On The Austronesian Background of Malagasy Music", 2005.

- (fr) Simon, Pierre (2006), La langue des ancêtres. Une périodisation du malgache de l’origine au XVIe siècle, Paris, L’Harmattan.

- (en) Solheim II, Wilhelm G. (1975), "Madagascar, the Indian Ocean, and Southeast Asia. A review article".

- (fr) Tsaboto, Jean (2003), Mutation sociale et politique de la société antemoro au XIXe siècle (Sud-Est de Madagascar), EHESS, Paris, 483 p. (thèse)

- (fr) Vérin, Pierre, Madagascar, Paris, Karthala, 2000.

- (fr) Vérin, Pierre (1972), "Histoire Ancienne du Nord-Ouest de Madagascar", Taloha - Revue

du Musee d'Art et d'Archeologie, no 5, Tananarive, Universite de Madagascar.

Articles connexes

- Zanahary

- Madagascar

- Histoire de Madagascar

- Malgache

- Sora-be

- Antaimoro

- Antandroy

- Merina

- Sémites

- Abraham

- Bible

- Juifs

- Hébreux (peuple)

- Hébreu (langue)

- Grammaire hébraïque

- Civilisation hébraïque

- Tanakh

- Royaume d'Israël

- Plan Madagascar

- Histoire de la Palestine

Groupes d'origine juive en dehors d'Israël

Liens externes

Origines génétiques des Juifs

- Jewish Genetics : sommaire des articles sur le sujet (Abstract)

- Behar et alii (2010), "The genome wide structure of the Jewish people" (Abstract)

- Family Tree DNA: Jewish E Project

- Family Tree DNA: Cohen DNA project

- Family Tree DNA: Y chromosome of Jewish Priest

- Wikipedia: Wikipedia "Cohen Modal Haplotype" (CMH): chromosome Y d'Aaron (Full text)

- Hammer et alii (2009), "Y chromosome haplotype of the Jewish Priesthood" (CMH) (Full Text pdf)

Origines génétiques des Malgaches

- 1996 Soodyal et alii (Full Text pdf)

- 2003 Cox (thèse PhD) (Full Text pdf)

- 2005 Hurles et alii (Full Text pdf)

- 2009 Ricaut, Razafindrazaka et alii (Full Text pdf)

- 2010 Razafindrazaka, Ricaut et alii (Full Text pdf)

Origine des malgaches (général)