Le Mung

Le Mung est une commune du Sud-Ouest de la France située dans le département de la Charente-Maritime (région Nouvelle-Aquitaine).

| Le Mung | |||||

Vue de la place principale du village. | |||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Nouvelle-Aquitaine | ||||

| Département | Charente-Maritime | ||||

| Arrondissement | Saint-Jean-d'Angély | ||||

| Intercommunalité | Vals de Saintonge Communauté | ||||

| Maire Mandat |

Frédéric Bruneteau 2020-2026 |

||||

| Code postal | 17350 | ||||

| Code commune | 17252 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Méléduniens | ||||

| Population municipale |

306 hab. (2020 |

||||

| Densité | 41 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 45° 52′ 32″ nord, 0° 42′ 43″ ouest | ||||

| Altitude | Min. 1 m Max. 12 m |

||||

| Superficie | 7,52 km2 | ||||

| Unité urbaine | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Saintes (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Saint-Jean-d'Angély | ||||

| Législatives | Troisième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Charente-Maritime

Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Aquitaine

| |||||

Ses habitants sont appelés les Méléduniens et les Méléduniennes[1].

Géographie

La commune du Mung est située sur la rive gauche du fleuve Charente, à l'intérieur d'un de ses méandres. Ce fleuve délimite le nord et l'est du territoire communal. La commune fait 752 hectares.

L'île de la Grenouillette, située sur le fleuve, est elle aussi rattachée à la commune, bien qu'étant à proximité immédiate du bourg voisin, Saint-Savinien.

La commune est également entourée, au sud-est, par le fossé Moussard, dont les deux extrémités débouchent sur la Charente. Le village du Breuil, situé au-delà de ce fossé, dépend également de la municipalité du Mung.

Au-delà du village du Breuil, la commune de Le Mung est composée des villages suivants : la Lançonnière, la Maison Michel, les Grandes Maisons, la Planche, la Borderie (jouxtant le Bourg), la Salle, les Monnereaux, Chaud-Bois, le Boutet, les Tartres, la Pierrière, les Abelins, le Moulin, la Porchinière, la Grenouillette et le Port.

L’étroit rapport que Le Mung entretient avec le fleuve Charente est non seulement marqué par la forme de son urbanisation, mais également par la composition du paysage, ce qui fait de la commune une partie de " la Vallée de la Basse Charente », selon l'Atlas Régional des Paysages du Conservatoire des Paysages de Poitou-Charentes. Les berges de la Charente ont conservé leur caractère naturel. Elles sont ponctuées d’ouvrages (carlets, pontons, ouvrages hydrauliques) qui rappellent le lien fort entre l’homme et le fleuve, ainsi que de châteaux, anciennes places fortes médiévales défendant le commerce fluvial, peu à peu transformées en habitation (ce qui est le cas du Château de Le Mung)[2]. La majeure partie du territoire communal est couverte de champs et de prairies. Les prairies proches de la Charente sont régulièrement sujettes aux inondations résultant des crues du fleuve.

Le Mung est traversée principalement par la route départementale D18 qui permet de rejoindre Marennes et Saint-Jean d'Angély, puis par les routes départementales 119 et 238. La première est en connexion avec la RD137 qui relie Saintes et Rochefort et la seconde dessert la commune de Geay à l’Est de Le Mung. Sans connexion directe possible, l'autoroute A837 passe également à l'Est du territoire communal. Ainsi ce réseau routier place la commune :

- à 22 minutes de Saint-Jean d'Angély (17,6 Km)

- à 25 minutes de Saintes (21,7 km)

- à 35 minutes de Rochefort (31,8 Km).

La gare la plus proche est celle de Saint-Savinien, desservie par des TER reliant La Rochelle à Saintes ou Bordeaux.

Le fossé Moussard.

Le fossé Moussard. Le passage de la Charente au Mung

Le passage de la Charente au Mung Le canal de dérivation

Le canal de dérivation

Communes limitrophes

Urbanisme

Typologie

Le Mung est une commune rurale[Note 1] - [4]. Elle fait en effet partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[5] - [6].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Saintes, dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 62 communes, est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[7] - [8].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (96,5 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (96,4 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (36 %), zones agricoles hétérogènes (33,8 %), prairies (26,7 %), eaux continentales[Note 3] (3,5 %)[9].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Risques majeurs

Le territoire de la commune du Mung est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, mouvements de terrains et séisme (sismicité modérée). Il est également exposé à un risque technologique, le transport de matières dangereuses[10]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[11].

Risques naturels

Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par débordement de cours d'eau, notamment la Charente. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1993, 1999, 2010 et 2021[12] - [10].

Les mouvements de terrains susceptibles de se produire sur la commune sont des tassements différentiels[13].

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. 40,9 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (54,2 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 152 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 56 sont en en aléa moyen ou fort, soit 37 %, à comparer aux 57 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[14] - [Carte 2].

Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[15].

Concernant les mouvements de terrains, la commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par la sécheresse en 2005 et par des mouvements de terrain en 1999 et 2010[10].

Risques technologiques

Le risque de transport de matières dangereuses sur la commune est lié à sa traversée par une ou des infrastructures routières ou ferroviaires importantes ou la présence d'une canalisation de transport d'hydrocarbures. Un accident se produisant sur de telles infrastructures est susceptible d’avoir des effets graves sur les biens, les personnes ou l'environnement, selon la nature du matériau transporté. Des dispositions d’urbanisme peuvent être préconisées en conséquence[16].

Toponymie

Le nom de la commune s'est écrit différemment à travers les âges. C'est ainsi que l'on retrouve Le Mung écrit en 1301 Le Meun, Meleduno en 1311, Le Men en 1316, Le Meung sur Charente vers 1466, ou encore Meung en 1798.

L'origine du nom pourrait être analysé à partir des deux dernières syllabes de Meleduno. En langage celtique, le mot "dunos" ("dunum" en latin) désigne une colline ou une construction fortifiée (oppidum) placée le plus souvent en hauteur ou à un carrefour. Cette source pourrait être plausible, puisqu'il existait au XIVe siècle une commanderie à l'hôpital de Le Mung, située à l'Hôpiteau, village appartenant actuellement à la commune de Geay. En ce cas, les deux premières syllabes de ce mot "Meloduno" (ou "Melodunum" en résultant) auraient pu servir à localiser la commanderie. Mele serait donc une déformation phonétique des dénominations de Le Meun ou Le Men employées à la même époque, et ces dénominations pourraient provenir elles-mêmes du mot celtique "Men" qui voulait dire pierre. Cette hypothèse peut également sembler plausible, grâce à la proximité des carrières de Crazannes.

Dans le cas où Meledunum n'aurait désigné que la commanderie, et non le village proche, celui-ci devrait toutefois rester dénommé Le Meun, Le Men ou Le Meung.

Histoire

Jusqu'en 1963, la commune a disposé d'une école municipale, dans les mêmes locaux que ceux de la mairie. Durant de longues années, la question scolaire a été une problématique récurrente du conseil municipal, notamment sur les difficultés de trouver un maître d'école à partir de la fin de la Révolution française. Quant à la construction du bâtiment, les projets se suivent au milieu du XIXème siècle, mais sans qu'aucun ne se réalise. Finalement, le , l'instituteur public prend possession de l'école.

Administration

Liste des maires

Conseil municipal

Le conseil municipal élu en 2014, était composé de 11 conseillers municipaux : 5 femmes et 6 hommes. La moyenne d'âge du conseil municipal était de 50 ans[17].

Celui qui a été élu le est également composé de 11 conseillers municipaux (5 femmes et 6 hommes)[18]. La moyenne d'âge est de 45 ans.

Région

À la suite de la réforme administrative de 2014 ramenant le nombre de régions de France métropolitaine de 22 à 13, la commune appartient depuis le à la région Nouvelle-Aquitaine, dont la capitale est Bordeaux. De 1972 au , elle a appartenu à la région Poitou-Charentes, dont le chef-lieu était Poitiers.

Démographie

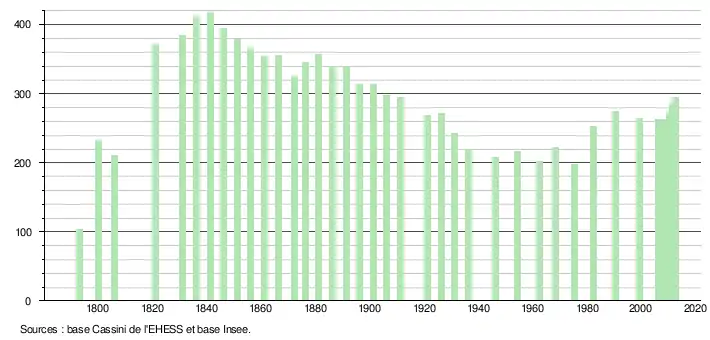

Évolution démographique

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[19]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2007[20].

En 2020, la commune comptait 306 habitants[Note 4], en diminution de 0,65 % par rapport à 2014 (Charente-Maritime : +2,92 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Lieux et monuments

Sur le territoire communal, le patrimoine bâti s’apparente majoritairement à une architecture rurale, de style traditionnel saintongeais. La présence du Château du 16ᵉ siècle au village de la Salle et des quelques maisons de maître disséminées dans les villages contribuent fortement au charme et au caractère du cadre de vie sur la commune.

Église Notre-Dame de la Nativité

Cette église romane fut probablement fondée au début du XIIe siècle par les chevaliers templiers, qui possédaient une commanderie dans le village. D'un style très sobre, ce sanctuaire, construit entièrement en moellons, est précédé d'un balet, ou auvent.

La façade, percée d'une baie rectangulaire entourée de part et d'autre de colonnettes, est surmontée d'une simple croix de pierre. Un vitrail représentant Saint-Louis se trouve au-dessus du auvent. La porte d'entrée principale est confortée de chaque côté par deux colonnes coiffées de chapiteaux à crosses, dont l'un des chapiteaux est aussi sculpté de croix dans des cercles.

En face de la chaire, la nef est rehaussée d'une statue en bois du XVIIIe siècle représentant la Vierge et l'Enfant, qui fut autrefois l'objet d'une vénération toute particulière de la part des habitants.

À l'origine, l'église se terminait par un chevet plat. L'abside fut ajoutée au XVe siècle et remaniée au XVIIIe siècle, ce qui lui donna son aspect actuel. Voûtée en ogives, encadrée de dehors par de courts contreforts d'angle surmontés de sortes de plumet de pierre, elle est éclairée par une grande verrière de style gothique. Dans le chœur, l'autel est dominé par un retable en bois, sculpté de statuettes et de feuillages, de facture artisanale. En clef de voute, un blason aux armes de France est inséré dans une étoile à six branches. Quelques traces d'une litre funèbre entourant le chœur apparaissent également. En 1791, les armoiries seigneuriales qui se trouvaient dans l'église sont effacées, tout comme celles du château.

L'église est flanquée d'un clocher rectangulaire surmonté d'une toiture en ardoise, construit au XVIIIe siècle. La cloche date de 1775. Des inscriptions qu'elle contient, elle a pour parrain Jean Daumesnil Simon, seigneur de Plassay, et marraine Julie de Mac Nemara de Turpin, dame et seigneure de la paroisse. Elle a été offerte à l'occasion de travaux importants d'aménagement de l'église, en particulier du mur du cimetière, du ballet et du clocher. Tous les travaux entrepris à cette époque avaient été adjugées à un certain Boisfié, maître charpentier à Port d'Envaux, auquel furent payés 2050 livres en 1775.

Une maison, située au sud de l'église, jouxte le monument. Propriété privée, elle porte la date de 1666 et fut autrefois le presbytère. Jusqu'à la Révolution, la paroisse de Le Mung était constamment desservie par un curé résident. Le dernier curé régulier fut Gabriel Lanneau, qui fit aménager, sur ses biens propres, le presbytère en 1775-1776. Il se retira en , après avoir refusé de prêter serment à la constitution civile du clergé.

Jusqu'en 1929, l'église était entourée d'un cimetière qui s'étendait sur son flanc nord, qui a par la suite été déplacé en dehors du bourg. Les dernières tombes ont été déplacées dans les années 1950. Avec d'autres tombes éparses, un vestige caractéristique en subsiste : le sarcophage en pierre, évidé à la forme du gisant, qui repose avec son couvercle orné d'une croix contre le mur de l'édifice.

Le sarcophage et son ancien couvercle

Le sarcophage et son ancien couvercle L'ancien cimetière

L'ancien cimetière

Le château

Au nord-ouest du bourg, jouxtant le village de "La Salle", se trouve un château datant du XIVe siècle. On y pénètre par une grille en fer forgé du XVIIIème siècle, qui ouvre sur une grande cour au fond de laquelle s'élève l'imposante demeure. Ce château, dénommé "Château de La Salle", a été rebâti en 1750 pour Jean-Baptiste Mac Nemara, noble irlandais, capitaine des vaisseaux du Roy au port de Rochefort. Il est haut de trois étages, et muni de plusieurs lucarnes à frontons. Il est doté d'une grande toiture d'ardoise, formant un comble à surcroît, éclairé par ces lucarnes du XIXe siècle, alternant avec des œils-de-bœuf. D'un côté, il vient s'appuyer contre un gros pavillon aux chaînes d'angle harpées, éclairé par des fenêtres à meneau et croisillon, coiffé par une toiture d'ardoise. Ce pavillon formait autrefois une tour-refuge isolée, datant de la fin du XVIe siècle ou XVIIe siècle. De l'autre côté, le logis du XVIIIe siècle vient s'appuyer contre les restes d'un bâtiment plus bas à fenêtres à meneau et croisillon, qui était autrefois un poste de guet (achevé en 1301). Côté jardin, il est flanqué d'un pavillon plus haut à toiture d'ardoise. Aujourd’hui, le château est un ensemble composite, résultat de plusieurs campagnes de construction et de remaniements allant du XVIe au XIXe siècle. Il est bordé d'une propriété de 8 hectares bordant le fleuve Charente[23].

Le château est actuellement la propriété privée d'une famille australienne[24].

Le monument aux morts

Le monument aux morts rappelle les soldats méléduniens morts au combat[25]. Il est situé sur la place de la Liberté.

Four à chaux

Situé en bord de Charente, il existe un ancien four à chaux, en direction de Saint-Savinien. Ce four à chaux a été construit contre une petite falaise calcaire bordant le marais. L'intérieur se présente comme un cylindre debout à ciel ouvert, paré de briques réfractaires du sol au sommet. A la base se trouve le foyer en brique avec une entrée assez étroite appelée "goulet" pour le passage des fagots.

Le four a été restauré en 2006 par la commune, avec l'aide du Conseil Départemental de la Charente-Maritime et de l'Etat.

La croix hosannière

La croix hosannière est située à l'intersection de la Départementale 18 et de la Départementale 238.

Le pont de la Planche

Le pont de la Planche a commencé d'être construit en , soit 16 ans après le commencement des travaux de la route reliant Saint-Jean d'Angély à Marennes, aujourd'hui la route départementale 18. La pose de la première pierre donne lieu à cérémonie présidée par les maires du Mung (le Comte de Turpin) et de Geay.

Le pont de la Planche est réédifié au début des années 1880. Auparavant, la route franchissait la petite vallée de la Planche sur un remblai qui prolongeait le pont de 4,50 mètres, suffisant pour le ruisseau mais inadapté à l'écoulement des crues de la Charente.

Au moment de l'aménagement de la déviation de la Charente à Saint-Savinien, des travaux secondaires sont prévus pour améliorer l'écoulement des eaux au moment des crues du fleuve. Le pont de la Planche est alors réédifié par Alexandre Merzereau, entrepreneur de travaux publics à Saint-Savinien et adjudicataire du marché le , sous la direction du conducteur de travaux Augustin Capuron et de l'ingénieur en chef Pierre Antoine Potel. Le procès-verbal de réception définitive du pont est dressé le [26].

Il est composé de cinq arches couvertes en arc segmentaire, l'arche centrale étant encadrée par des piles à bec. Le canal coule sous les trois arches centrales, encadré par des routes passant sous les deux arches extérieures.

De nos jours, ce pont surplombe le canal de l'UNIMA qui emprunte l'itinéraire du Moussard sur sa première partie.

Tourisme

Le Mung dispose sur son territoire d’une base de loisirs située sur le bord de la Charente. A proximité de Saint-Savinien-sur-Charente, composée d’un parc ombragé, l’île de la Grenouillette accueille restaurant (« Le Bec Fin »), camping (le camping de l'"île aux loisirs"), piscine (gérée par l’intercommunalité), terrains de tennis, boulodrome, jeux pour enfants, location de canoës, ainsi qu’une aire de repos pour les camping-cars. L’île de la Grenouillette est également connue pour son port miniature et la location de bateaux. La communauté de communes est propriétaire de différents équipements qu’elle gère ou confie à des prestataires[27].

Le nom de la Grenouillette est assez récent pour cette île de 25 hectares, qui résulte de la création du canal de dérivation navigable en 1876. Dès 1879, un pont reliant Le Mung et Saint-Savinien est construit, remplaçant le bac situé au village du Port[28]. Ce pont, détruit partiellement par les Allemands en 1944, est remplacé en 1979, année de son centenaire.

Au début des années 1900, une fabrique de tuiles extrayait sur place les matériaux nécessaires, ce qui déterminait de vastes excavations qui se remplissaient d'eau au fil du temps. Ces excavations étaient des endroits propices aux grenouilles.

Le GR 360, sentier de grande randonnée, traverse la commune d'est en ouest.

La "Flowvélo", véloroute reliant Thiviers en Dordogne à l'île d'Aix en Charente-Maritime passe également au Mung.

L'île de la Grenouillette, avec son village "Le Port"

L'île de la Grenouillette, avec son village "Le Port" Le passage de la Flowvélo au Mung permet de faire escale à Saint-Savinien, tout en continuant le circuit vers Geay puis Rochefort

Le passage de la Flowvélo au Mung permet de faire escale à Saint-Savinien, tout en continuant le circuit vers Geay puis Rochefort

Personnalités liées à la commune

.

- Raoul Bitaud (né au Mung en , mort en ; parfois orthographié Biteau), barde (conteur) patoisant. De petite taille (quatre-vingt-dix centimètres[29]), il s'est produit avec Goulebenéze lors de fêtes populaires[30]. Une statue à son effigie a été érigée dans le hameau de Chaud-Bois.

- Suzanne de Saint Mathurin (née au Mung le , morte à Paris le ), archéologue française.

- Jean-Baptiste Mac Nemara, (né en 1687 ou 1688, et mort à Rochefort le ), officier de marine français d'origine irlandaise, baron du Mung.

Voir aussi

Articles connexes

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Selon le zonage publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Les eaux continentales désignent toutes les eaux de surface, en général des eaux douces issues d'eau de pluie, qui se trouvent à l'intérieur des terres.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

Références

- Les gentilés de Charente-Maritime

- https://france-cadastre.fr/plu/MTcyNTIvUGllY2VzX2Vjcml0ZXMvMV9SYXBwb3J0X2RlX3ByZXNlbnRhdGlvbi8xNzI1Ml9yYXBwb3J0XzIwMjAwNjI2LnBkZg==

- Carte IGN sous Géoportail

- « Zonage rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine-définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune du Mung », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Charente-Maritime », sur www.charente-maritime.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque inondation.

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Charente-Maritime », sur www.charente-maritime.gouv.fr (consulté le ), chapitre Mouvements de terrain.

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune du Mung », sur http://www.georisques.gouv.fr/ (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Charente-Maritime », sur www.charente-maritime.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque transport de matières dangereuses.

- « Le Conseil municipal de Le Mung »

- « Le Mung - Vals de Saintonge Communauté », sur valsdesaintonge.fr (consulté le )

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2020.

- (en) « CASTLE/ESTATE in Le Mung - € 1,590,000 », sur us.arkadia.com (consulté le ) (annonce immobilière)

- (en) James Law, « Australian family brings historic French castle, Chateau Le Mung, back to life », sur news.com.au, (consulté le )

- « Monument aux morts de Le Mung » (consulté le )

- « Pont de la Planche - Inventaire Général du Patrimoine Culturel », sur gertrude-diffusion.poitou-charentes.fr (consulté le )

- « Base de loisirs de Le Mung », (consulté le )

- « PLU de Le Mung », (consulté le )

- Jean-Michel Hermans, « Bibliographie du patois saintongeais » [doc], sur james.chauveau.free.fr, (consulté le ), p. 63

- Service de l'inventaire général du patrimoine culturel de la région Poitou-Charentes, « Matha, rue du Docteur Coyrard, parc communal (Inventaire du patrimoine du Pays des Vals de Saintonge) », sur 37.59.20.51, (consulté le ) ; section Annexes