Lagune de Venise

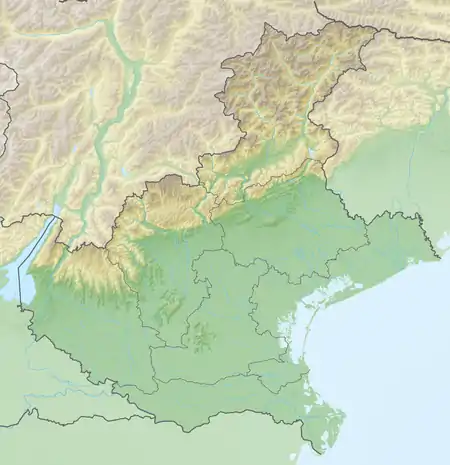

La lagune de Venise, ou lagune vénète, est une lagune de la mer Adriatique septentrionale, le long des côtes de la Vénétie où se situe la ville de Venise.

Venise et sa lagune *

| ||

La lagune avant Venise : vue des lais naturels (barene) et des canaux (velme) qui les séparaient. | ||

| Coordonnées | 45° 24′ 47″ nord, 12° 17′ 50″ est | |

|---|---|---|

| Pays | ||

| Subdivision | Province de Venise, Vénétie | |

| Type | Culturel | |

| Critères | (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) | |

| Numéro d’identification |

394 | |

| Zone géographique | Europe et Amérique du Nord ** | |

| Année d’inscription | 1987 (11e session) | |

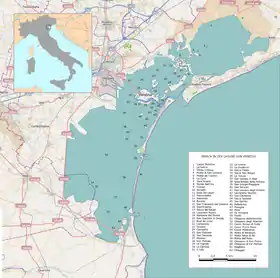

Carte de la lagune de Venise | ||

| * Descriptif officiel UNESCO ** Classification UNESCO |

||

La superficie de la lagune est d’environ 550 km2, dont 8 % sont occupés par la terre (Venise même et les nombreuses petites îles), 11 % environ sont en permanence composés d'eau, ou canaux dragués, et 80 % environ sont des zones marécageuses, des marais d'eau salée et des sansouires.

La lagune de Venise, ainsi que la ville de Venise, sont inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1987.

Géographie

La lagune de Venise est reliée à la mer Adriatique par trois embouchures : Lido-San Nicolò, Malamocco et Chioggia. Étant située à l’extrémité d’une mer méditerranéenne secondaire, allongée sur mille kilomètres du détroit d'Otrante au sud-est jusqu’à la Vénétie au nord-ouest, la lagune subit les puissantes seiches adriatiques, grandes variations du niveau de l’eau, surtout printanières et automnales, connues comme acque alte (« hautes eaux ») qui inondent périodiquement les îles les plus basses et la place Saint Marc, alternant avec des acque basse (« basses eaux ») qui rendent impraticables cette fois les canaux les moins profonds. Pour faciliter la navigation, les parcours plus profonds sont signalés par des ducs-d’Albe ou bricole, terme italien désignant une structure formée de trois piliers liés entre eux et enfoncés le long des canaux pour indiquer leurs bords.

Vue aérienne de la lagune vénitienne : au premier plan le Lido-San Nicolò

Vue aérienne de la lagune vénitienne : au premier plan le Lido-San Nicolò Image satellite de la lagune de Venise ().

Image satellite de la lagune de Venise (). Panorama de la lagune.

Panorama de la lagune. La lagune à la tombée de la nuit.

La lagune à la tombée de la nuit.

Dans la zone centrale de la lagune se trouve la cité de Venise, à 4 km de la terre ferme et 2 km de la mer ouverte, dont la sépare le Lido. La ville est édifiée sur 118 petites îles (barene) séparées par 177 canaux (velme, dont le plus important est le Grand Canal) qu’enjambent 354 ponts, et elle est reliée à la terre ferme par un pont ferroviaire et routier. En outre, la cité s’étend sur la terre ferme par les agglomérations de Mestre, Marghera, Carpenedo (it) et Favaro Veneto.

Venise est une cité plus que millénaire d’art et de culture, chef-lieu régional et provincial, siège de deux universités, d’une école de commerce, de bibliothèques (la célèbre bibliothèque nationale Marciana), de nombreux musées, galeries d’art, et d’une profusion de commerces liés au tourisme ; en outre, les agglomérations de la lagune comptent d’innombrables activités commerciales, artisanales, industrielles et tertiaires. Les manifestations artistiques et culturelles de niveau international sont nombreuses.

À l'extrémité méridionale émerge la cité de Chioggia, également d’origine antique et médiévale.

Histoire

Pendant la dernière glaciation, la région vénitienne actuelle était émergée et recouverte de toundra : parfois l’on extrait encore de la vase des dents de mammouth et d’autres restes d’animaux adaptés au froid. Lorsque les grands glaciers alpins fondirent il y a 12 000 ans, les eaux de fonte des fleuves Pô, Adige, Piave, Brenta, Bacchiglione, Sile et Marzenego apportèrent les alluvions qui sont l’actuel substrat de la lagune, elle-même reliée, à la suite de la remontée générale du niveau marin il y a 6 000 ans, au vaste marais Padusa (zone marécageuse de la plaine du Pô, de Modène à Ravenne, formée par le delta du Pô, le fleuve Reno et les torrents des Apennins). La stabilisation hydrologique s’acheva par la formation du Lido, déjà fréquenté au néolithique par des pêcheurs, si l’on en juge par les hameçons en os que l’on peut parfois y trouver[1].

Dans l’antiquité tardive, au VIe siècle, dans le contexte des « invasions barbares », la lagune offrit un abri aux Romains qui, après la fin de l’Empire d’Occident, restèrent citoyens de celui d’Orient dans ce que les historiens modernes appellent l’« Italie byzantine » jusqu’à la création, au Xe siècle, de la République de Venise et, dans les deux siècles suivants, de son empire maritime méditerranéen. Avec un mètre en moyenne de profondeur, et un labyrinthe de canaux (velme), de vasières (piane), de lais naturels (barene) et de sansouires (palude), la lagune offrait une excellente protection contre les envahisseurs à la fois terrestres qui s’y envasaient, et maritimes qui s’y échouaient : seuls des bateaux à fond plat pouvaient y accéder à condition que le pilote connaisse bien la topographie des lieux. Les hommes y vivaient de la chasse, de la pêche, de l’agriculture et de la production de sel.

À l’époque romaine, Venetia était le nom de la région nord-orientale d’Italie. Après l’invasion des Lombards, la lagune, qui s’allongeait alors depuis Loreo dans le delta du Pô jusqu'à Grado au sud du Frioul, est désignée par le nom de Venetia maritima, « Venise maritime », et les habitations typiques de la lagune sont les casoni, cabanons de pêcheurs en bois et cannes des marais, utilisées comme refuges par les habitants de ces zones.

À l’époque médiévale, la lagune forme de Dogat de la république vénitienne, c'est-à-dire son centre politique et économique placé directement sous l’autorité du doge et administré par neuf podestats ; à l’ouest, au-delà de ses rivages, commencent les Domini di Terraferma (« Domaines de la Terre ferme ») administrés par un Provveditore generale di Terraferma et à l’est, au-delà du Lido, commence le Stato da Màr (« État de la mer ») placé sous l’autorité d’un Capitano general da mar[2].

Depuis l’époque des premières installations, l'activité humaine a profondément modifié l'aspect et l'équilibre hydrogéographique de la lagune, surtout à partir du XIVe siècle.

- Des canaux de dérivation furent créés pour dériver, directement dans l’Adriatique, les fleuves Sile et Piave au nord de la lagune vers Jesolo, puis les fleuves Brenta et Bacchiglione vers le sud, sous Chioggia.

- Les embouchures des ports, initialement plus nombreuses, ont été réduites aux 3 actuelles : Lido-San Nicolò, Malamocco et Chioggia.

- Les cordons sablonneux (les lidos) qui séparent la lagune de la mer ont été renforcés et stabilisés avec les Murazzi, très longs barrages en pierre d'Istrie posés pour la défense du périmètre extérieur lagunaire. Au XVIIIe siècle, le lido de Pallestrina, large de 14 mètres, long de 14 km et à 4 mètres au-dessus du niveau moyen des vagues, demanda 42 années de travail (1740-1782). Au XIXe et XXe siècles, les bouches des trois ports furent consolidées par des jetées de pierres avançant dans la mer.

- Depuis toujours les canaux à l’intérieur de Venise sont curés de la boue qui s’y accumule.

Aujourd’hui encore, la lagune dessert le port de Venise (commercial et industriel), celui de Chioggia (commercial et pêche), mais aussi l’arsenal de la marine militaire et des chantiers navals (à Venise, Marghera, Chioggia et Pellestrina). En dépit des pollutions et des activités industrielles et de l’afflux touristique, la lagune reste un milieu propice à la pêche, à la chasse et aux activités aquacoles (conchyliculture et pisciculture).

Géophysique

Bassin versant de la lagune

Le vaste bassin d’écoulement de 200 000 ha qu’est la Vénétie, se concentre dans un bassin récepteur de 250 ha, formant une zone humide, vaste territoire marécageux :

- sur les bords des fleuves, là où le courant est moins rapide, les sables alluvionnaires issus des montagnes alpines se déposent par gravité (décantation) ;

- sans le thalweg des fleuves, là où la vitesse des eaux est la plus élevée et l’apport de sable plus important, le flux avance dans la mer et subit deux oppositions :

- la très faible dénivellation des fonds marins ; en effet à 30 km au large, la profondeur n’est que d’environ 26 mètres, soit une pente d'un millimètre par mètre. Cette configuration de terrain est propre à l’Adriatique du nord et freine le flux alluvionnaire (contrairement à ce qui se passe pour le Rhône où la très forte pente de la Méditerranée au-delà de la Camargue, empêche toute formation de « lido ») ;

- les marées s’opposent à l’avancement des alluvions et les refoulent en formant les cordons littoraux ou lidos.

Au fil des siècles, l’action des courants marins de l’Adriatique a mobilisé ces sédiments fluviaux et formé des cordons littoraux et de petites îles naturelles en face de l’embouchure des fleuves.

Vie dans la lagune

Les zones marécageuses, formées de limons très fertiles, se couvrent d’algues et de phanérogames aquatiques, qui par leurs longues racines maintiennent les sols et empêchent l’érosion par les marées. En effet, toutes les six heures, la marée entrant dans la lagune par les trois ports, en ressort complètement au bout de deux à trois heures. Les eaux et, partant, les sédiments sont freinés par les algues et le réseau très tortueux des milliers de petits canaux qui serpentent au milieu des lais (ou barene) et des hauts-fonds (ou velme). L’érosion due aux marées est compensée par l’apport constant des sables fluviaux.

En 1150, à partir de Ficarolo (20 km en amont de Ferrare), les eaux changèrent de direction vers le bras nord du Pô au détriment du Pô di Primaro et du Pô di Volano, accentuant l’apport d’alluvions dans la zone nord du delta. Cet apport d'alluvions, conjointement à ceux de l'Adige, constitua un ensablement de la fossa Claudia (ou Clodia, futur Chioggia) au sud de la lagune

Actions de l’homme

Actions directes

Les interventions de l’homme, au cours des siècles, ont provoqué un appauvrissement très net de l’apport en sables fluviaux dans la lagune.

- Au XIVe et XVe siècles, le fleuve Brenta qui s’écoulait en face de Venise fut dévié plus au sud en face du port de Malamocco.

- Au XVIe siècle, le fleuve Piave fut également dévié de Jesolo plus au nord (Taglio di Re). Le fleuve Brenta fut de nouveau dévié (Brenta Nova ou Cunetta) plus en amont de son cours et dirigé vers Chioggia.

- En 1604, la réalisation du Taglio di Porto Viro par la République de Venise dévia les eaux vers la poche de Goro plus au sud, « sauvant ainsi le lagune de l’ensablement » et modifiant du même coup la morphologie du delta du Pô. Les alluvions créèrent, à partir de Porto Tolle de nouvelles îles (Isola della Donzella et Isola di Polesine), mais dans la réalité « ce qui apparaît, au lecteur d'aujourd'hui, comme une action de sauvegarde de la nature à intérêt touristique, n'est en fait, au XVIIe siècle, qu'une action politique, commerciale et stratégique entre la République de Venise contre l'État papal de Clément VIII, État qui comprenait également la Romagne, donc les territoires du delta du Pô sous l'autorité de Ferrare. Rapports sur l’hydrographie de l’architecte Giovan Battista Aleotti (1546-1636) fit au pape en août 1599 et en mars 1600 au duc de Modène ; sur conséquence d’un détournement des eaux du Pô dans la poche de Goro : « …un ensablement du port de Goro obligerait le commerce fluvial sur la Lombardie à passer par la Vénétie et donc de lui payer les 13 % de droit… ». »[3]

- En 1610, un nouveau canal (Taglio Novissimo) amène l’excédent d’eau du Brenta, depuis Mira à Brondolo, où il rejoint la déviation de fleuve Bacchiglione.

- Fin du XVIIe siècle, le fleuve Sile est dévié par un canal (Taglio del Sile) qui l’amène dans l’ancien lit du Piave pour se jeter dans le port de Jesolo, plus au nord.

- Au XVIIIe siècle, construction des « Murazzi » pour protéger le cordon littoral de Pellestrina de l’érosion de la mer.

- Au XIXe siècle, construction du pont ferroviaire de Mestre à Venise et du nouveau port commercial. Travaux de consolidation des issues des ports du Lido et de Malamocco, par la construction des jetées qui évitent l’ensablement.

- Au XXe siècle, création de la première zone industrielle de Marghera et creusement du canal qui conduit au port du Lido. Construction du pont routier le long de la voie ferrée. Creusement du « canal des pétroliers » entre Marghera et le port de Malamocco.

Actions indirectes

- Le pompage des eaux dans la nappe phréatique a provoqué un affaissement des sols de plus de 20 cm.

- La pollution due aux nitrates et produits azotés provoque la disparition des algues phanérogames au profit de l'Ulva rigida. Cette dernière, qui se nourrit de ces pollutions en produisant de l’oxygène utile à la faune, ne peut retenir efficacement les sols avec ses racines très courtes (rhizoïdes).

- Les techniques de pêche illicites : telle la pêche aux coques (vongole) et palourdes avec des appareils qui aspirent les fonds marins jusqu’à 50 cm de profondeur, détruisant toute forme de vie.

- Les courants marins, les vents, comme la Bora, qui accélèrent le désensablement.

- Les embarcations à moteur provoquent des vibrations et des ondes qui érodent les sols, favorisant la disparition des barènes et îlots naturels. Cette nuisance est due à la vitesse excessive des embarcations appartenant aux principales familles qui détiennent les transports privés, contre lesquelles les autorités (Police de la ville, Finance, capitainerie du port, police lagunaire et magistrature des eaux) ne peuvent (ou ne veulent) rien faire.

Conséquences

- Le déséquilibre entre l’apport de sables fluviaux et l’érosion des marées, dégrade l’aspect morphologique de la lagune. Il a été observé que, depuis un siècle, 60 millions de tonnes de sable sont partis en mer, la superficie des lais ou barènes est réduite de 70 à 40 km2 et que la profondeur a augmenté de 35 cm (ce qui aggrave le phénomènes des ondes).

- La disparition des petits canaux et la réduction de la section des canaux navigables provoquent un nivellement des fonds marins. Ce phénomène favorise l’expansion désordonnée de la marée, l’accélération des courants et, annuellement, la dispersion en mer de 700 000 tonnes de sable alors que les fleuves n’en apportent plus que 30 000 tonnes.

Sauvegarde de la lagune

Aujourd’hui, les îles constamment émergées représentent 5 % de la superficie de la lagune, alors que 20 % sont des lais (bas fond, dos sablonneux laissé à découvert lorsque la mer se retire et recouvert d’une végétation résistante au sel).

Quelques îles plus petites sont entièrement artificielles, alors qu’une grande partie des zones autour du port de Marghera sont issues d’une intense activité d’assainissement. Par contre les grandes îles de la bande côtière (Lido, Pellestrina et Cavallino-Treporti) sont sablonneuses.

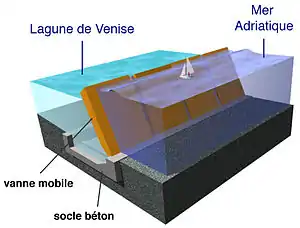

Après des années de palabres, le projet MOSE de sauvegarde de la lagune contre les assauts de la mer a démarré en 2003 malgré diverses oppositions. Sa mise en service a eu lieu le 3 octobre 2020[4].

Conclusion

Le destin de la lagune peut être envisagé selon trois scénarios :

- si la sédimentation compense l’érosion, la lagune survivra selon un équilibre assez précaire ;

- si l’apport en sédiments est trop important, la lagune ne sera plus qu’une terre émergée, comme le delta du Pô aujourd’hui ;

- si la marée et son érosion ont le dessus, à ce rythme, dans un demi-siècle, la lagune ne sera plus qu’un bras de mer et Venise sera une île à 5 km au large (si l’érosion n’affecte pas le sol où sont enfoncés les pilotis).

Écosystème lagunaire

L’écosystème lagunaire est composé de trois entités étroitement liées par des échanges réciproques : le bassin d’écoulement, la lagune même et la mer Adriatique.

Le bassin d’écoulement

Le bassin versant vénitien draine les eaux douces des fleuves, les eaux usées des centres urbains, industriels et agricoles, répartis administrativement sur trois provinces :

- province de Venise pour 52 %,

- province de Padoue pour 40 %

- province de Trévise pour 8 %, soit quelque 1,5 million d’habitants répartis sur 101 communes. Ces eaux se déversent dans la lagune au travers de 29 embouchures, auxquelles il faut ajouter les réseaux d’eaux noires et des stations d’épuration urbaines et industrielles.

- Superficie de bassin d’écoulement : 1 877 km2

- Superficie à usage agricole : 1 164 km2

- Réseau hydraulique (fleuves, canaux) : 2 515 km

- Volume d’eau douce déversée par an : 900 millions de m3

- Quantité d’azote apportée par an : 7 000 tonnes

- Quantité de phosphore apportée par an : 1 500 tonnes

La lagune

La lagune de Venise est la plus étendue d’Italie avec une superficie de 550 km2 environ, dont 418 sous les eaux. Elle est délimitée au nord-est par le fleuve Sile, au sud- ouest par le Brenta, à l’est par les cordons littoraux de Cavallino, Lido, Pellestrina et Sottomarina et à l’ouest par la terre ferme.

Du point de vue hydraulique, la lagune est composée de trois bassins communiquant avec la mer par les embouchures des ports du Lido (large de 800 m), de Malamocco et Chioggia (large de 400 m chacun). Du fait que la marée agit simultanément sur les trois embouchures, les eaux entrant dans la lagune ressortent par les mêmes embouchures au moment du reflux. Ce phénomène naturel est contrarié par temps de bora où les eaux des trois bassins se mélangent engendrant des courants transversaux à l’intérieur de la lagune. La grande variation de niveau entre les bords du bassin et les canaux navigables provoque une nette augmentation de la vitesse des eaux à la sortie des ports.

Ces variations de vitesse des courants dans la lagune agissent également sur la granulométrie du fond, qui, de l’état sableux vers les ports (là où la vitesse est la plus élevée), devient graduellement argileux vers les l’intérieur, là ou la vitesse est plus faible ; cela favorise la fixation des substances organiques.

Le mélange des eaux de la mer avec celles du continent donne à la lagune, une ambiance saumâtre, avec une salinité qui varie avec les marées, les conditions atmosphériques et l’évaporation. La salinité la plus basse se trouve vers l’embouchure des rivières Dese, Osellino, Sile et Piave (zone de pêche).

La température de l’eau est très variable entre l’hiver et l’été avec une amplitude d’environ 20 °C. De 30 °C en saison chaude, l’eau peut atteindre en hiver les conditions de gel, surtout dans les zones internes où la profondeur et la salinité sont moindres. La variabilité de la température n’est due qu’à la seule action du soleil et au faible volume d’eau, volume qui, avec une inertie thermique relativement basse, provoque entre l’atmosphère et le fond un échange thermique très rapide.

La mer

Les variations entre les « marées astronomiques » (action combinée de la lune et du soleil) et les « marées climatiques » (action de la météo), sont retransmises à l’Adriatique par la Méditerranée à travers le détroit d’Otrante dans un mouvement rotatoire anti-horaire, qui, dans la partie nord, est dirigé depuis les côtes istrio-dalmates vers la lagune. Mouvement parfois accentué par le sirocco venant du sud et surtout la bora venant de l’est. Ces courants de marée sont accentués par des eaux plus chaudes et plus salées provenant de la Méditerranée, qui remontent depuis des fonds de 4 000 m pour arriver dans l’Adriatique, le long des côtes albanaises et de l’ex-Yougoslavie, à des niveaux variant rapidement ; passant à 1 000 m à l’aplomb de Bari, puis de 265 m à 100 m au large d’Ancône. De plus dans le golfe de Venise, les eaux sont peu profondes puisque, à 30 km au large du littoral, la profondeur atteint en moyenne les 26 mètres, soit une pente d'un millimètre par mètre.

Chaque jour, deux cycles de marée assurent le renouvellement des eaux de la lagune et fournissent les conditions idéales à l’écosystème. L’échange maximum peut atteindre plus d’un mètre (1 à 1,4 m) pendant la pleine ou nouvelle lune (état de syzygie où le soleil et la lune sont en alignement avec la terre), avec un apport d’eau de 350 millions de m3 à chaque cycle. Pendant les autres périodes de quadrature (quartiers de lune, le soleil et la lune forment un angle de 90 degrés avec la terre), l’apport en eaux est de 175 millions de m3 avec des variations de marées de 20 à 40 centimètres. L’afflux maximum des marées à travers les 3 embouchures des ports est de 20 000 m3 à la seconde.

Structure morphologique

Bas fonds

Ce sont les parties séparées par les canaux et dont le niveau du sol est toujours inférieur au niveau moyen de la mer.

Hauts fonds

Ces hauts fonds (velme en italien) sont des dos sablonneux toujours immergés, sauf dans le cas de très basse marée où ils apparaissent au-dessus du niveau de l’eau.

Marais

Les marais ou paludes sont d’origines fluviales, constamment immergés et présentant un sol vaseux ou marécageux.

Lais

Les lais (barene en italien) sont les parties de marais toujours hors de l’eau, sauf en cas de haute marée. Avec un sol vaseux et argileux peuplé d'une végétation halophile, ces zones sont la continuité des hauts fonds et sont constamment alimentées en sédiment par le mouvement des marées, ce qui augmente leur hauteur. Cette situation favorise le développement des algues et micro-algues comme la diatomée qui favorise la sédimentation et la stabilisation des sols marécageux. Cet état des sols facilite le développement d’autres espèces de plantes comme la salicorne qui peut résister à la forte salinité et à la force des courants en période de submersion.

Canaux

Le réseau des canaux de la lagune ressemble au réseau sanguin du corps humain. Des canaux larges et profonds (environ 15 m) assurent la navigation entre les différentes îles et les embouchures des ports vers la mer. Ces canaux, régulièrement dragués sont balisés par des ducs-d'Albe (ou bricole en italien), poteaux assemblés par trois et plantés dans le fond pour diriger la navigation et éviter les échouages. Ces grands canaux sont prolongés par tout un réseau de canaux plus petits (ghebi en italien), plus étroits et peu profonds qui alimentent en eaux toute la lagune et particulièrement les lais. Ces petits canaux sont toujours en eau même dans les basses marées ; de plus, leur parcours très sinueux ralentit le flux et reflux de l’eau et réduit l’érosion des terres.

Le canal des pétroliers dans sa majeure partie a été creusé mécaniquement et de façon rectiligne, pour permettre aux pétroliers et autres gros navires de rejoindre le port de Marghera par l’embouchure de Malamocco. Les remblais extraits lors du creusement de ce canal ont permis la création de deux îles artificielles.

Miroirs d’eau

Ce sont des « trous » d’eau saumâtre peu profonds, alimentés par les petits canaux, dont l’origine et le développement ne sont pas clairement définis.

Îles

Les îles sont des terrains qui ne sont jamais submergés pendant les hautes marées, qui permettent l’habitat humain et la culture. On distingue deux sortes d’îles :

Cordon littoral

C'est un ensemble d'étroites bandes de terre qui séparent la lagune de la mer, qui s’étend sur 50 km, entre l’embouchure des fleuves Brenta et Sile et qui est divisé par les trois embouchures des ports en quatre segments : Cavallino-Treporti, Lido, Pellestrina et Sottomarina.

Zones de pêche

Ce sont 31 zones d’une superficie totale de 92 km2, domaniales et privées, à l’intérieur de la lagune, peu profondes, alimentées en eau saumâtre et qui sont depuis des temps très anciens dédiées à la pisciculture et à la chasse. Elles sont composées de miroirs d’eau, de canaux grands et petits, naturels ou artificiels, de lais et de structures pour gérer l’apport en eaux salée ou douce.

Zones de remblai

Ce sont des îlots artificiels (cassa di colmata en italien) de forme géométrique, créés dans les années 1960 avec les remblais extraits lors du creusement du « canal des pétroliers », situés au sud du port de Marghera. Ces îlots ont remplacé des barènes existantes et ont été percés de petits canaux pour favoriser l’échange hydrique avec le reste de la lagune.

La plus importante de ces îles est celle qui se trouve au sud du port de Marghera, séparée de celui-ci par le canal des pétroliers. Cette île, entourée de 45 km de palplanches enfoncées jusqu'à 17 mètres de profondeur, retient une masse de déchets polluants recouverts par 2,5 millions de m3 de terre de dragage pouvant atteindre jusqu'à 9 mètres de hauteur.

Écologie

Les rejets des matières organiques d’origine ménagère comme les détergents et surtout celles d’origine agricole comme les nitrates et produits azotés, conduisent à l’eutrophisation du milieu. Le manque de lumière dans le milieu marin a fait chuter de 20 % les espèces animales, de 50 % les espèces végétales recensées en 1996 et de 80 % la superficie de prairie sous-marine. La raréfaction des plantes qui stabilisent le fond marin et la prolifération de l’algue verte Ulva rigida, au détriment des autres végétaux, ont fortement aggravé le problème d’envasement ; problème favorisé par la configuration semi-fermée de la lagune et les très faibles courants marins. Les fonds marins sont aussi détruits par la pêche à la palourde, à la suite du dragage sur plus de 10 cm de profondeur, arrachant toute forme de végétation.

Le problème d'envasement de la lagune, de la pollution et le projet MOSE pour la construction du barrage mobile devant les trois issues vers la mer, se heurte également aux nécessités industrielles et économiques de la région. En effet, dans le port de Marghera (Mestre), la raffinerie de pétrole a, de tout temps, été une menace écologique. Les risques de pollution, d'incendie et d'accident sont quotidiens. Annuellement, le trafic maritime (environ 400 navires) représente plus de 10 millions de tonnes de produits pétroliers, dont 5,8 millions de tonnes de brut.

Îles et archipels

Archipels

- Burano (0,21 km2)

- Cavallino-Treporti

- Chioggia (0,67 km2)

- Giudecca (0,59 km2)

- Lido

- Murano (1,17 km2)

- Sottomarina

- Venise (5,17 km2)

Îles

- La Certosa (0,24 km2)

- Lazzaretto Nuovo (0,087 km2)

- Lazzaretto Vecchio (0,026 km2)

- Mazzorbo (0,52 km2)

- Mazzorbetto (0,52 km2)

- Pellestrina

- Poveglia

- Sacca Fisola (0,18 km2)

- Sacca Sessola (0,16 km2)

- Sant'Angelo della Polvere (0,005 km2)

- San Clemente (0,068 km2)

- San Francesco del Deserto (0,037 km2)

- San Giorgio in Alga (0,015 km2)

- San Giorgio Maggiore (0,10 km2)

- San Lazzaro degli Armeni (0,087 km2)

- San Michele (0,16 km2)

- San Servolo (0,048 km2)

- Santa Maria della Grazia (0,038 km2)

- Sant'Erasmo (3,26 km2)

- Santo Spirito (0,024 km2)

- Torcello (0,44 km2)

- Tronchetto (0,80 km2)

- Vignole (0,69 km2)

Références

- The building and history, Museo di Storia Naturale di Venezia, et , 2 sept. 2011.

- Jean-Claude Hocquet, Venise au Moyen Âge, Guide Belles Lettres des Civilisations, Les Belles Lettres, Paris 2003.

- Revue : “Ferrara-Voci di una città” de juin 2005, p. 62-63

- Niccolò Zancan, « Et Moïse sauve Venise des eaux », Courrier International (traduit de la Stampa), no 1564, , p. 17

Annexes

Bibliographie

- C. Canovetti, « La lagune et le port de Venise », dans Le Génie civil, , tome X, no 11, p. 169-170

Articles connexes

Liens externes

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Informazioni sulla laguna

- MILVa - Carte interactive de la Lagune de Venise

- Commune de Venise, Service de la Mobilité des eaux, Cartographie thématique de la Lagune de Venise