Reno (fleuve)

Le Reno, sixième fleuve italien par la longueur et la surface du bassin versant, est le plus long cours d'eau de l'Émilie-Romagne le seul important de cette région à ne pas être un affluent du Pô. C'est le principal, pour longueur, surface du bassin hydrographique et débit moyen à l'embouchure, de tous ceux qui se jettent dans l'Adriatique au sud du Pô.

| le Reno | |

| |

_OSM.png.webp) Cours du Reno. | |

| Caractéristiques | |

|---|---|

| Longueur | 212 km |

| Bassin | 5 040 km2 |

| Bassin collecteur | le Reno |

| DĂ©bit moyen | 95 m3/s |

| RĂ©gime | pluvial |

| Cours | |

| Source | confluence |

| · Localisation | Piteglio |

| · Altitude | 745 m |

| · Coordonnées | 44° 00�nbsp;33�nbsp;N, 10° 49�nbsp;39�nbsp;E |

| Embouchure | mer Adriatique |

| · Altitude | 0 m |

| · Coordonnées | 44° 35�nbsp;47�nbsp;N, 12° 16�nbsp;49�nbsp;E |

| GĂ©ographie | |

| Pays traversés | |

| Régions traversées | |

| Sources : Google Earth, GoogleMaps, OpenStreetMap | |

Étymologie

L'étymologie du mot italien Reno est la même que celle du Rhin : c'est une étymologie celtique qui signifie « eau qui coule ». En italien, les deux fleuves portent d'ailleurs le même nom Reno.

GĂ©ographie

Il prend le nom de Reno dans la province de Pistoia, à 745 m d’altitude, où les deux bras du Reno di Prunetta (long d’environ 4 km, avec sa source à 1 200 m dans la commune de Piteglio) et du Reno di Campolungo s’unissent près de la localité de Le Piastre de la commune de Pistoia. Sur ce parcours en montagne, il marque la limite entre l�a href="%C3%89milie-Romagne.html" title="Émilie-Romagne">Émilie-Romagne et la Toscane et traverse une gorge de 14 km sauvage et boisée, copieusement arrosée en chaque saison, parcourue par la ligne ferroviaire Bologna-Porretta-Pistoia qui glisse sur le fond de la vallée avec des œuvres d'art (ponts, galeries, murs de soutien) représentant un véritable chef-d’œuvre d'études d'ingénierie de l'époque de la construction (1864). Très importante pour les communications entre le Nord et le Sud de l'Italie ; débouchant dans la plaine du Pô, il arrose Bologne et son aire métropolitaine (ici, à Casalecchio di Reno, il a un débit moyen de 26 m3/s, minimum de 2,6 m3/s et maximum de 2 300 m3/s) ; il parcourt la riche plaine émilienne et, un peu plus au Sud de Cento, son cours tourne vers l'Est et la mer Adriatique, où il débouche avec un estuaire de 120 m de largeur auprès des « Valli di Comacchio » dans le delta du Pô.

Affluents

Affluents : Silla (18 km) et Samoggia (44 km) à la gauche ; Limentra (28 km), Setta (47 km), Idice (80 km) (et son important affluent Savena - 54 km - qui est le deuxième fleuve de Bologne, comme rappelle Dante Alighieri dans La Divina Commedia, ou les bolonaises sont « color che stanno fra Sà vena e Reno »), Sillaro (66 km), Santerno (103 km, le plus important aussi pour son débit moyen de 16 m3/s, qui arrose Imola) et Senio (92 km) à droite.

Son bassin hydrographique couvre environ 2 millions de personnes.

Les eaux du Reno (et du Savena) ont été utilisées, dès le Moyen Âge, pour l'industrie de la soie dans la ville de Bologne avec deux canaux (Canale di Reno e Canale di Savena).

Villes traversées

Le Reno passe par Porretta Terme, Vergato, Marzabotto, Sasso Marconi, Casalecchio di Reno, Bologne, Cento, Argenta et aboutit dans l�a href="Mer_Adriatique.html" title="Mer Adriatique">Adriatique au sud-est des Vallées de Comacchio (où il est relié à quelques canaux de bonification), près de Torri di Bellocchio, avec un vaste estuaire et un cours large d’environ 120 m avec direction S-N dans les derniers 2 km, séparé de la mer par un cordon littoral sablonneux.

Le Reno au Moyen Ă‚ge

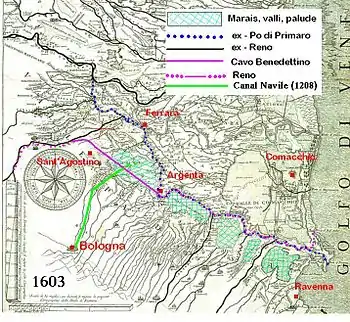

Pendant la papauté de Benoit XIV (le Cardinal bolonais Prospero Lambertini), le fleuve Reno fut sujet à une modification hydraulique fondamentale : après avoir été un affluent du Pô dans le haut Moyen Âge, soit tout seul, soit conjointement avec le Panaro, avec des crues successives et périodiques, causant dévastation et envasement dans la campagne ferraraise et bolonaise. Vaste zone marécageuse, antiquement nommée Valle Padusa (de Padus, nom romain du Pô), qui était impropre à la culture.

Le Reno fut alors détourné par le creusement d’un canal artificiel d’environ 30 km, le Cavo Benedettino en direction de la mer Adriatique et fut relié avec l'ancien cours abandonné du Pô de Primaro (Po di Primaro), représentant par conséquent l’aspect actuel, avec écoulement caractéristique d’abord du sud au nord, ensuite, après une soudaine courbe (près de la localité Sant'Agostino), d'ouest à est, jusqu'au dernier trajet dirigé vers le nord après avoir erré et effleuré les marais de Comacchio (Valli di Comacchio) au sud du delta du Pô.

En 43 av. J.-C., sur une petite île du Reno, alors colonie romaine de Bononia (ancien nom de Bologne), fut stipulé le pacte constitutif du Second triumvirat. Dans la localité de Sacerno, dans laquelle selon la tradition se serait trouvée cette petite île, une colonne fut érigée au XVIIIe siècle pour rappeler l'événement.

Parcours en montagne

Le long de son parcours il reçoit de nombreux affluents, tous à régime torrentiel, certains à caractère temporaire, d'autres pérennes.

Le Reno, ensuite, à peine sorti de la gorge à Ponte della Venturina, maintient jusqu'à Vergato une pente moyenne du 0,8 % et il reçoit, dans l’ordre : à droite la Limentra de Sambuca, à gauche le Rio Maggiore à Porretta Terme, et, peu après cette localité, le Silla, qui constitue son affluent majeur.

À Riola di Vergato, après avoir frôlé la célèbre église projetée par l’architecte finlandais Alvar Aalto (1898-1976), et après avoir reçu à sa gauche le modeste torrent Marano, il reçoit à sa droite le tumultueux torrent Limentra de Treppio, second affluent de par sa longueur.

À Vergato, de gauche, il reçoit encore le modeste torrent Vergatello avec son affluent Àneva. Puis encore à sa gauche, le torrent Venola et, avant le Rocher de Sasso Marconi, le torrent Croaro (ou Croara). À Sasso Marconi, à sa droite, il reçoit la Setta (torrent) (vaste cours gravillonneux de presque 1 km de largeur) avec ses affluents Gambellato, Brasimone et Sambro.

Parcours en plaine

Le trajet montagnard se termine à l'Écluse de Casalecchio di Reno, environ à 60 m d’altitude. En aval de ce point, d'autre part, le Reno a changé plusieurs fois son cours, pendant les siècles récents (même par la main de l’homme), mais même à une époque géologique reculée, en se trouvant à être soit affluent du Pô (seul ou uni au Panaro), soit aboutissant en mer, soit en terminant en marécages dans la région de Ferrare, jusqu'à être, comme maintenant et depuis le milieu du XVIIIe siècle, le collecteur majeur, jusqu'à la mer, de la plaine émilienne-romagnole.

Dans le trajet en plaine il reçoit sur sa gauche, en aval de Cento, seulement le Samoggia (avec son affluent Lavino) ; pendant que les plus grands apports lui viennent de quatre affluents plus longs, tous de droite, qui sont, dans l’ordre : le fleuve Idice (avec ses affluents Zena, Savena, Centonara, Quaderna), le torrent Sillaro avec son affluent Sellustra, fleuve Santerno (son tributaire principal pour sa longueur et son flux moyen d'eau à sa confluence) avec son affluent Diaterna et, finalement, fleuve Senio avec son affluent Sintria.

Dans le trajet de plaine, en outre, il reçoit de nombreux canaux de bonification de la plaine bolonaise et ravennaise, en partie même à travers le canal Navile et le canal de Savena, sans oublier le canal Riolo, le canal Lorgana, etc. À partir de la confluence du torrent Sillaro jusqu'à l’embouchure, il représente la frontière historique et géographique entre Émilie et Romagne.

L'exploitation hydroélectrique

Le haut bassin comprend plusieurs barrages à but hydroélectrique :

- Bassin de Molino del Pallone sur le Reno mĂŞmes (50 000 m3/s),

- Bassin de Pavana sur la Limentra de Sambuca (900 000 m3/s),

- Bassin de Suviana sur la Limentra de Treppio (43 850 000 m3/s),

- Bassin des Scalere ou du Brasimone, sur le torrent Brasimone (6 390 000 m3/s),

- Bassin de Sainta Maria toujours sur le Brasimone (210 000 m3/s), presque tous reliés entre eux par des canaux souterrains à gravité ou systèmes de pompage des eaux, capables chacun d’un débit de dizaines de mètres cubes à la seconde.

L'importance hydroélectrique du système et la puissance débitée (du même ordre de grandeur des grands bassins hydroélectriques alpins) est second. Dans l'Apennin, il a été largement exploité par les Chemins de fer de l'État pour l'alimentation électrique du direct Bologne-Florence ; au contraire, historiquement, le système des barrages naquit principalement dans les années 1930, juste dans ce but et la puissance fut augmentée sensiblement dans les années 1970 avec la création de la grande Centrale Hydroélectrique de Bargi.

Le régime hydraulique

Le bassin hydrographique du Reno a une superficie de 4 139 km2, correspondant à 18 % de l'entière superficie physique de l'Émilie-Romagne et à 6 % de celle du bassin du Pô. La superficie du bassin de plaine équivaut à 1 542 km2, pendant que la portion montagne-colline s'étend dans l'Apennin toscan-émilien-romagnol sur une superficie de 2 597 km2. l'afflux pluviométrique sur le bassin est, en moyenne, autour de 1 000 mm annuel

Au débouché en plaine (Casalecchio di Reno), le débit moyen annuel est de 26,5 m3/s, pendant que, vers l’embouchure, le débit moyen annuel est de 95 m3/s.

Les débits maximaux enregistrés à Casalecchio di Reno effleurent les 2 300 m3/s (2 290 dans les crues avec un retour en arrière de 200 ans et 1 547 dans les crues avec un recul de 30 ans), mais dans les crues ordinaires on dépasse de peu les 1 000.

Dans le trajet en plaine, de telles valeurs restent substantiellement, soit par l'intervention dans la cote maxi, du « dégorgeoir du Reno » (Cavo Napoleonico placé peu au-delà de Cento, qui, avec un système de portes à la Léonard de Vinci allège une partie des eaux au Pô, si les conditions hydrauliques de ce dernier le permettent), soit par la redistribution du trop-plein de crue qui se produit dans le lit, même si la durée des crues s'allonge par l'adjonction des nombreux affluents et par l'intervention des systèmes de pompage des Consortiums de bonification Reno-Palata. Chacune de ces crues étant capable d'effectivement influencer les apports en eau, spécialement dans les périodes sèches.

Le débit minimal absolu à l’embouchure est d’environ 4 m3/s, pendant qu'à Casalecchio il est de 0,6 m3/s, mais il y a environ un siècle il ne descendait jamais sous les 5 ou 6 m3/s. Les pleins maxi sont historiquement enregistrés en novembre, mais le mois où les débits moyens sont les plus élevés est mars (52 m3/s à Casalecchio, environ 200 vers l’embouchure), pendant que le mois avec des débits moyens minimaux est août (2,4 m3/s à Casalecchio, environ 8 vers l’embouchure). À Casalecchio le débit moyen ne descend jamais sous les 20 m3/s d'octobre à mai, pendant qu'en juillet, août et septembre les valeurs sont inférieures à 10 m3/s et, ordinairement, ils sont dirigés dans le Canal de Reno (ensuite Canal Navile), en laissant de cette manière en été le lit presque à sec, au moins jusqu'à Cento.

L’analyse de ces valeurs confirme avant tout le caractère torrentiel du fleuve, dont le bassin est établi presque entièrement sur des roches et des terrains imperméables (sauf quelques portions de montagne sur le cours supérieur du fleuve, des deux Limentra et du Santerno) ce qui explique les amplitudes considérables du régime hydraulique. D’autre part, dans la plaine, aux environs de Castenaso, il existe quelques petites résurgences de portée plus négligeable.

L’analyse historique des valeurs de débit mini (spécialement celles de Casalecchio), en outre, confirme que le fleuve, un temps avec des débits mini absolus de dix fois supérieurs à ceux actuels, dus aux terrains semi-perméables de son cours supérieur et de quelques-uns de ses affluents, subit une exploitation intensive sur le trajet montagneux, avec captation presque systématique des sources de ses affluents : il suffit d’observer que son affluent majeur, le torrent Setta, au moins pendant les trois mois d’été ne lui est d’aucun apport, puisqu'il est entièrement capté par l'Aqueduc de Bologne moins d� km en amont de la confluence.

Pour preuve, il suffit d’observer qu'environ à 8 km de l’embouchure, en la localité de Volta Scirocco (à l'immédiate proximité de la ferme Guiccioli, en la localité de Le Mandriole, là où, le 4 août 1849, mourut Anita Garibaldi, épuisée par sa longue fuite), le Reno est barré d'une « transversale » (ou barrage mobile) longue de plus de 120 m qui a pour but de créer, en amont, un réservoir d'eau douce avec un niveau libre de 1,5 m environ, supérieur au niveau moyen de la mer, empêchant la remontée de l'eau des marées, pour qu'il puisse alimenter l'aqueduc de Ravenne. Quoiqu’en aval d’Argenta, les dimensions du lit et les débits pourraient permettre la navigation, seulement pour des bateaux à fonds plats. Le fleuve accepterait certains bacs (par exemple celui de Sant'Alberto), mais n'est absolument pas exploité dans ce but, même par le vaste estuaire, parce que loin de centres habités ou d'installations industrielles. Mais surtout le torrent Aposa est historiquement important, anciennement nommé Avesa, (cours de 10 km, avec source près de Roncrio), il est le vrai « fleuve » de la ville, en passant dans la partie plus ancienne de centre historique (il baigne les Due Torri, près de l'ancienne Via Emilia romaine - maintenant enterrée-).

Les crues du Reno

Les crues du fleuve ont toujours été importantes, essentiellement dues à ses affluents qui descendent tous de la même région des Apennins. Les inondations les plus significatives au XXe siècle sont : 1934, 1937, 1939, 1940, 1949, 1949, 1951, 1951, 1959, 1966, 1966, 1990, 1994 et 2000. Pour pallier ce phénomène un peu trop répétitif, déjà en 1807 Napoléon Bonaparte autorise le creusement d'un canal, le Cavo Napoleonico (ou dégorgeoir du Reno), depuis la courbe du Reno près de Sant'Agostino au nord de Cento (région de Ferrare) jusque dans le Pô à Bondeno. Ces 18 km de dérivation ont amélioré la situation, sauf en cas de crue simultanée des deux fleuves.

Liens externes

Voir aussi

Notes et références

Notes

Références

- Ressource relative à la géographie :