Lac Bénit

Le lac Bénit est un lac alpin français situé en Haute-Savoie, sur la commune du Mont-Saxonnex, le long de la chaîne du Bargy. Son nom provient de l'une des légendes associées au lieu.

| Lac Bénit | |||

Vue du lac Bénit depuis l'Antoniou, au sud-ouest du lac. | |||

| |||

| Administration | |||

|---|---|---|---|

| Pays | |||

| Région | Auvergne-Rhône-Alpes | ||

| Département | Haute-Savoie | ||

| Fait partie de | Site Natura 2000 | ||

| Statut | Espace naturel sensible et site classé (d) | ||

| Géographie | |||

| Coordonnées | 46° 01′ 41″ N, 6° 30′ 18″ E | ||

| Type | Lac naturel | ||

| Origine | Glaciation | ||

| Montagne | Massif des Bornes | ||

| Superficie | 41 100 m2 |

||

| Longueur | 300 m | ||

| Largeur | 160 m | ||

| Altitude | 1 452 m | ||

| Profondeur · Maximale |

8,7 m |

||

| Volume | 157 000 m3 | ||

| Hydrographie | |||

| Bassin versant | 0,906 km2 | ||

| Émissaire(s) | Ruisseau du Lac Bénit et perte | ||

| Durée de rétention | 400 jours | ||

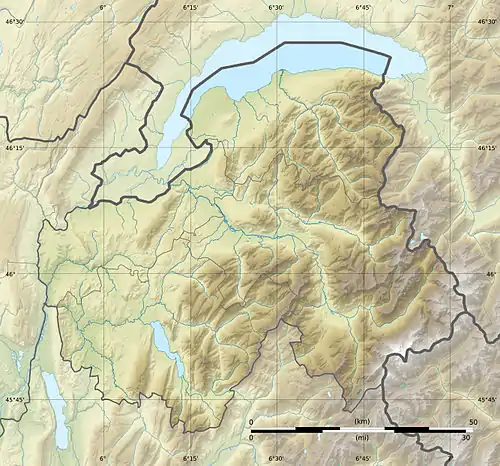

| Géolocalisation sur la carte : Haute-Savoie

Géolocalisation sur la carte : France

| |||

Géographie

Situation

Le lac Bénit se situe à 1 452 mètres d'altitude, sur le versant septentrional (ubac) de la chaîne du Bargy, dans le massif des Bornes[1]. Il est dominé au sud par la paroi calcaire de la chaine du Bargy d'où l’éboulis du cirque du col d'Encrenaz se déverse et délimite la rive sud-ouest du lac. La rive nord-ouest correspond au versant de l'ancienne cuvette glaciaire tandis que la rive est débouche sur la vallée du ruisseau du lac Bénit.

Géologie

Le lac est localisé dans les nappes subalpines de l'Helvétique à la transition entre l'anticlinal du Bargy (sud-est) et du synclinal de Cénise (nord-ouest)[1] - [2] - [3]. Dominé par les importantes parois de calcaire urgonien du Crétacé inférieur, le lac est creusé au contact entre ces calcaires très compétents et quasi verticalisés et les séries du Crétacé supérieur à l'Oligocène (calcaires, marnes et grès) plus tendres[2] - [4]. La région du lac est par ailleurs traversée par plusieurs failles décrochantes, perpendiculaires à la trace axiale des plis et orientées NO-SE[2]. Ces failles peuvent avoir contribuées à la délimitation du lac[note 1].

Le lac est d'origine glaciaire comme le souligne sa situation au fond d'un ombilic glaciaire[4]. Il pourrait avoir été alimenté par le cirque glaciaire du col d'Encrenaz dont l'orientation nord pourrait avoir favorisé la formation d'un langue glaciaire. Trois arcs morainiques (emboîtés, latéraux et frontaux) délimitent les rives nord et nord-ouest du lac. Son déversoir à l'est est verrouillé par un seuil dans les calcaires paléogènes recouverts par un placage morainique.

L'éboulis du col d'Encrenaz est le produit de l'érosion de la voute anticlinale du Bargy. Outre l'urgonien, l'érosion a aussi entrainé l'ablation de l'Albien et l'Aptien jusqu'au Hauterivien. Son origine pourrait être aussi glaciaire (cryoclastie)[4]. Son démantèlement se poursuit aujourd'hui comme le montre les nombreux lapiaz au sommet du Bargy et pourrait aussi être facilité par les nombreuses fractures affectant le Bargy. Le cône d'éboulis qui en résulte demeure actif et comble progressivement la cuvette lacustre dont un tiers a déjà disparu[4].

Hydrologie

Les précipitations et la fonte des névés d’ubac représentent la majeure partie des apports en eau. Le lac est aussi alimenté par au moins quatre sources principales : deux au nord (l’une d’elles est exploitée par la buvette) et deux autres au fond de la combe au sud-ouest sous la forme d'un ruisseau qui collecte des infiltrations[4] - [5]. Celles au nord présentent une forte minéralisation et sont pauvres en éléments nutritifs (azote, phosphore) ce qui reflète une circulation plus lente et mieux protégée par l’épaisseur du sol. Inversement, les sources au sud-ouest se distinguent par une faible minéralisation et des apports importants en éléments nutritifs. Le débit des alimentations est évalué à quelques litres par seconde.

L'exutoire du lac a été obturé par une digue de 2 m installée en 1964 pour augmenter la superficie du lac de 2 ha et la profondeur de 3 m. Une perte est aussi identifiée 10 m en aval de l'exutoire, sous un rocher en rive droite. Son débit est estimé à 1 à 2 l/s et n'est plus alimenté lorsque le niveau du lac se situe 60 cm sous le seuil. Sa résurgence se situe dans la cluse du Foron du Reposoir, en aval du Reposoir (46° 02′ 16″ N, 6° 33′ 02″ E). Elle souligne que les eaux suivent les couches verticales du pli du Bargy, au contact entre l'urgonien et le Crétacé supérieur ou le flysch oligocène, puis émerge à la faveur de la cluse creusée par le Foron du Reposoir[4] - [6]. Le transit est estimé à 18 h pour une distance de 3 600 m environ, soit une vitesse d'écoulement moyenne de 200 m/h.

En période d’alimentation, lors des fontes de neige ou d’abondantes précipitations, les apports permettent une hausse du niveau du lac qui devient alors suffisant pour alimenter le déversoir[4]. Puis le niveau diminue jusqu’à atteindre la côte de 60 cm sous le seuil où il se stabilise. En été, les apports, évalués à 10 m3/jour ne permettent pas de compenser l’évaporation et le niveau baisse davantage[5].

Les eaux du lac présentent une forte stratification thermique et physico-chimique estivale avec une importante différentiation entre des eaux de surface (1-3 m) et des eaux profondes (5-7 m)[5]. Les eaux de surfaces sont saturées en oxygène, à pH basique et pauvres en éléments. Les eaux profondes sont quasiment anoxiques et riches en divers éléments dissous notamment en phosphore. L'apport massif en phosphore par l'inondation des sols pastoraux et forestiers à la suite de l'installation de la digue en 1964 ainsi que la fréquentation touristique ont contribué à augmenter artificiellement sa concentration. Ces conditions anoxiques ainsi que la forte teneur en phosphore favorisent une prolifération algaire excessive au regard de la capacité du lac[5].

Histoire

En 1988, l'abbé Arsène Bourgeaux, ethnographe, dans une publication consacrée à la paroisse, indique que le lac, « pour les habitants du Mont est considéré comme une sorte de lieu fondateur où s'origine l'identité d'une population »[7].

Le lac faisait l'objet de processions de la part des populations de Marnaz et du Mont-Saxonnex, le jour de Saint Claude, afin de préserver les villages des inondations.

Le lac bénéficie d'aménagements au début des années 1960 avec notamment le rehaussement du niveau du lac ce qui permet de doubler sa surface[7]. L'inauguration a lieu le [7]. Une messe est improvisée par le curé Claude Scherantz.

Légendes

Le lac Bénit est l'objet de nombreuses légendes. L'une d'elles relate que les fées venaient s'y baigner et seraient à l'origine de la fabrication du beurre et de la tomme dans la commune[8] - [9] :

« Autrefois, les fées venaient y prendre leurs ébats. Un jour, des chasseurs eurent l'idée de clouer un joli soulier sur un billon. Les mystérieuses fées vinrent comme de coutume danser sur les eaux et fôlatrer [sic] sur le gazon. L'une d'elles, attirée par le soulier, s'amusa à le chausser et quand il fut bien lacé, les chasseurs, qui s'étaient dissimulés dans les alentours, accoururent et la prire au piège. La voyant prise, ses compagnes lui crièrent en s'enfuyant : "apprends teut à fôre, l'bure et la tomma s'na la mire et la coëta". »

— Abbé Joseph Rennard (1883-1958)

Une seconde légende raconte qu'un anneau épiscopal se trouve dans le lac[9]. À la suite d'une avalanche meurtrière, l'évêque du diocèse serait monté « en grande procession » afin de bénir le lac et aurait jeté « son anneau épiscopal dans les flots demandant au ciel que semblable catastrophe ne se reproduise jamais »[9]. Une autre version raconte que l'objet était si lourd qu'il serait tombé dans le lac au moment de la bénédiction[9]. Selon cette légende, une avalanche aurait vidé le lac et inondé Marnaz en contre-bas[4].

Enfin Alphonse Favre (en) rapporte que « ce lac serait dû à un effondrement dans lequel aurait disparu une forêt de sapins. Quant à l'époque, elle ne peut être fixée que d'une manière bien douteuse, par le fait qu'un vieillard du village du Brezon assurait, vers 1845, que cet événement s'était passé dans la jeunesse de son père. »[10].

Environnement, faune et flore

Faune et flore

Le bassin versant est subdivisé en trois unités physiographiques[5] :

- La rive droite, en ubac et dominée par des falaises calcaires, présente une couverture végétale réduite à quelques bosquets (pins à crochets et épicéas) et des herbacées spécialisées. Par ailleurs, la fracturation du substratum limite la couverture pédologique qui se réduit à un sol peu épais et humique.

- La rive gauche, exposé au soleil (adret), repose sur un mélange de flysch et de formations glaciaires favorisant un sol épais et à composition acide ou calcique selon la topographie. La végétation est en conséquence plus étendue et très diversifiée : population méso-xenophile, de bas marais carbonatés ainsi que des pelouses acidophiles ou plus grasses qui témoignent d’une ancienne activité de pastoralisme et qui sont progressivement reconverti en prés-bois par l’extension de sorbiers, sycomores, rosiers et épicéas.

- Enfin, la rive est du lac est dominé par une pessière à proximité immédiate du rivage.

Les eaux riches du lac ont favorisé une biodiversité importante particulièrement en plancton[5]. Le phytoplancton est abondant et diversifié avec 115 taxons identifiés. Les diatomophycées sont les plus diversifiés. Les cyanobactéries sont aussi présentes et particulièrement les espèces caractéristiques des eaux eutrophes ou riches en phosphore. Le zooplancton est bien moins diversifié et représenté notamment par des rotifères peu nombreux.

Le lac est aussi un lieu de reproduction pour les batraciens (triton alpestre, grenouille rousse, alyte accoucheur, crapaud, et salamandre).

Protection

Le site du lac Bénit est inscrit dans plusieurs cadres de protection : il fait partie du réseau Natura 2000 au sein de l'aire du Massif du Bargy[11] et est reconnu comme site classé depuis le [12] puis comme un espace naturel sensible de Haute-Savoie[13].

Cependant, le lac est soumis à une importante pression touristique durant la période estivale (juin à septembre)[5]. La fréquentation est estimée à 200-300 visiteurs par jour à la fin des années 1990. Outre le piétinement de la flore et le dérangement de la faune, l'activité touristique s’est longtemps traduite par d’importants rejets d’éléments nutritifs (azote, phosphore) qui a conduit notamment à l’installation de toilettes sèches pour éviter un risque d'eutrophisation du lac.

Activités

Pêche

Le site est ouvert à la pêche à partir du premier samedi du mois de juin et est géré par l'AAPPMA (Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique) du Faucigny [14]. Le peuplement piscicole est composé de truite fario, truite arc-en-ciel, vairon et de tanche qui furent introduits au début du XXe siècle[5].

Tourisme

Le lac est accessible par deux chemins de randonnée, qualifiés de facile, depuis les hameaux de le Bété et de Morsullaz. Le site possède un espace aménagé pour le pique-nique, ainsi que deux buvettes.

En hiver, l'accès peut se faire, après une dizaine de minutes de marche, par le télésiège du Morsulaz. Le site se situe alors en marge du domaine skiable du Mont Saxonnex.

Un arrêté municipal encadre certaines pratiques. Sont strictement interdits[15] :

- La baignade (y compris les chiens), ainsi que toute autre activité aquatique ou nautique ;

- Les feux au sol (seuls les réchauds sont autorisés) ;

- Le camping (seul le bivouac est toléré) ;

- La circulation en véhicules à moteur (sauf ayant-droits équipés d’une autorisation de la commune) ;

- L’utilisation de drones ;

- Les nuisances sonores et tout autre dérangement de nature à troubler le calme des lieux.

Le bivouac est autorisé uniquement sur les zones indiquées sur site :

- La tente doit être légère et ne pas permettre la station debout ;

- La tente doit être plantée pour une seule nuit, du lever au coucher du soleil ;

- Les feux au sol sont interdits, mais il est permis d’utiliser un réchaud ;

- Les produits nettoyants sont interdits (produit vaisselle, produits d’hygiène…) ;

Notes et références

Notes

Références

- Maurice Gidon, « Chaînon du Bargy », sur Geol-Alps, (consulté le ).

- Jean-Louis Pairis, Jacques Bellière et Jean Rosset, Notice explicative de la Feuille Cluses (679) de la Carte géologique de la France (1/50000ème), Orléans, BRGM, , 89 p. (ISBN 2-7159-1679-5, lire en ligne).

- Jean-Louis Pairis, Berard Pairis, Jacques Bellière, Jean Rosset, Hervé Détraz, A. Muller, D. Muller, F. Villars, Guy Mennessier, Jean Charollais, Pascal Kindler, Xavier Pierre et Jean-Pierre Uselle, Feuille Cluses (679) de la Carte géologique de la France (1/50000ème), Orléans, BRGM, .

- Jean Sesiano, Monographie physique des plans d'eau naturels du département de la Haute-Savoie - France, Université de Genève - Département de minéralogie, , 125 p. (lire en ligne), p. 14-15 et table X

- Jean-Claude Druart, Jean-Marcel Dorioz, Paul Blanc et Gérard Balvay, « Un lac à protéger : le lac Bénit (Haute-Savoie) », Revue de Géographie Alpine, vol. 87, no 3, , p. 87-99 (DOI 10.3406/rga.1999.2959

).

). - Jean Sesiano, « Contribution à l'étude des lacs de Haute-Savoie (France): hydrogéologie de cinq lacs des Bornes et du Haut-Faucigny », Bulletin du Centre d'hydrogéologie, vol. 9, , p. 81-88 (lire en ligne).

- Arsène Bourgeaux, « Quelques aspects de la vie religieuse de la paroisse du Mont-Saxonnex à travers le XXe siècle », dans Congrès des sociétés savantes de Savoie, Vie religieuse en Savoie : mentalités, associations / actes du XXXIe Congrès des sociétés savantes de Savoie, Annecy, 13-14 septembre 1986, Annecy, Académie salésienne, , 405 p. (lire en ligne), p. 104.

- Abbé Joseph Rennard, Histoire du Mont Saxonnex des origines à 1815, Annecy, Imprimerie commerciale d'Annecy, , 204 p.

- Encyclopédie de Mont-Saxonnex, p. 174-175.

- Alphonse Favre, Recherches géologiques dans les parties de la Savoie du Piémont et de la Suisse, t. 2, Victor Masson et Fils, , 437 p. (lire en ligne), p. 163.

- « FR8210106 - Massif du Bargy », sur Inventaire nationale du patrimoine naturelle, .

- « Lac Bénit », sur DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, .

- « Lac Bénit », sur Haute-Savoie Expérience.

- « Lac Bénit », sur AAPPMA du Faucigny.

- « Lac Bénit », sur Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme.

Voir aussi

Bibliographie

- Collectif - Association l'Album, Encyclopédie de Mont-Saxonnex, , 191 p. (ISBN 2-9514619-2-5, lire en ligne)