La Fiancée de Lammermoor

La Fiancée de Lammermoor (en anglais, The Bride of Lammermoor) est un roman tragique et historique de l'auteur écossais Walter Scott. Il forme avec Une légende de Montrose la troisième série des Contes de mon hôte. Les deux livres paraissent le même jour, le , sous le pseudonyme de Jedediah Cleishbotham.

| La Fiancée de Lammermoor | |

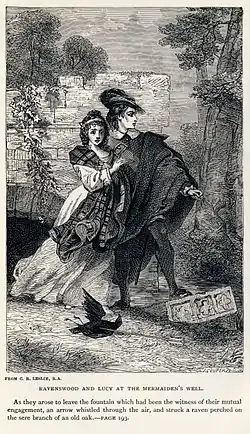

Edgar et Lucy à la fontaine de la Syrène. | |

| Auteur | Walter Scott |

|---|---|

| Pays | |

| Genre | roman tragique, roman historique |

| Version originale | |

| Langue | anglais, scots des Lowlands |

| Titre | The Bride of Lammermoor |

| Éditeur | Constable |

| Lieu de parution | Édimbourg |

| Date de parution | |

| Version française | |

| Éditeur | Gabriel-Henri Nicolle |

| Lieu de parution | Paris |

| Date de parution | 1819 |

| Type de média | 3 vol. in-12 |

| Chronologie | |

| Série | Contes de mon hôte, 3e série |

Écrit dans des conditions particulières (l'auteur est gravement malade), La Fiancée de Lammermoor diffère des autres romans historiques de Scott : le récit n'est relié à aucun événement d'importance nationale, la période n'est pas précisée de façon cohérente, nulle figure historique n'apparaît, le propos est moins didactique, le surnaturel tient une place inhabituelle, la menace de la fatalité est omniprésente et les deux personnages principaux trouvent une fin tragique.

C'est le plus sombre des romans historiques de Walter Scott. Le récit se déroule en Écosse, à la fin du XVIIe siècle ou au début du XVIIIe. Fiancée secrètement, une jeune fille subit une terrible pression familiale pour que, reniant ses vœux, elle épouse un autre homme. Elle sombre peu à peu dans la folie. Cette « histoire d'amour et de mort[1] » inspire en 1835 le célèbre opéra de Donizetti, Lucia di Lammermoor.

Genèse

Le , paraît Le Cœur du Midlothian, qui constitue la deuxième série des Contes de mon hôte. Fin août, ou dans les tout premiers jours de septembre, Scott commence à écrire La Fiancée de Lammermoor, premier roman de la troisième série[2]. Mais il souffre depuis l'année précédente de « crampes d'estomac » (sans doute des calculs biliaires), qui s'installent bientôt de façon permanente. Il suit un traitement à base de laudanum[3]. Il ralentit son rythme de production, il doit même s'arrêter, s'aliter. En mars 1819, on le croit perdu. Trop affaibli pour écrire, il aurait, selon son gendre Lockhart, dicté le livre entier[4]. En réalité, seuls les derniers chapitres ont été dictés. Il ne termine le livre qu'à la mi-avril[2].

Sources

Scott s'inspire du drame de la famille Dalrymple, vivant au château de Carscreugh, dans le Wigtownshire, au sud-ouest de l'Écosse. Les acteurs en étaient :

- le juriste James Dalrymple (qui deviendra, une vingtaine d'années plus tard, le premier vicomte Stair) ;

- son épouse, Margaret Ross, de vieille noblesse et despotique ;

- leur fille Janet ;

- leur gendre, David Dunbar ;

- l'amoureux secret de Janet, le troisième lord Rutherford[5].

Bien que sa famille soit sympathisante des covenantaires, Janet contracte des vœux secrets avec le royaliste lord Rutherford, par ailleurs peu fortuné. Lorsque ses parents lui présentent David Dunbar, un fiancé de leur choix, elle est contrainte d'avouer son engagement, et de le renier. Le soir de son mariage avec Dunbar, le , dans une crise de démence, elle blesse son époux. Elle meurt le [7].

Enfant, Walter Scott entend sa mère et sa grand-tante raconter cette histoire. La part de surnaturel a pu être introduite dans des ballades par des catholiques et des jacobites cherchant à faire passer la puritaine Margaret Ross pour une sorcière capable de changer d'apparence, la « sorcière d'Endor »[8]. La sœur de Janet et les petits-enfants du couple Stair seraient possédés du démon. L'un d'eux serait fratricide. Une autre tradition veut que la race des Stair soit appelée à disparaître après la mort de Margaret[9]. Bien plus tard, Scott découvre la version des Memorialls du ministre presbytérien Robert Law[10], et celle de Satyre on the Familie of Stairs de William Hamilton de Whitelaw (un rival de James Dalrymple).

Selon certains commentateurs, l'auteur se serait également inspiré d'une déception amoureuse lui ayant laissé une blessure profonde : vingt ans plus tôt, il se disposait à convoler avec Williamina Belsches, lorsque celle-ci épousa le fils d'un riche banquier[11].

Pseudonyme et rédacteur fictif

La troisième série des Contes de mon hôte est en quatre volumes, comme les deux séries précédentes. Elle comprend La Fiancée de Lammermoor (deux volumes et demi) et Une légende de Montrose (un volume et demi)[2].

Comme pour les séries précédentes, Scott a recours au pseudonyme de Jedediah Cleishbotham et au rédacteur fictif Peter Pattieson. Cette fois, Cleishbotham ne se fend pas d'une introduction. Pattieson prend tout de suite la parole : à son habitude, il consacre le chapitre premier à détailler en quelles circonstances il a recueilli l'histoire dont il va faire un roman.

Dans le quatrième volume, après la dernière page d'Une légende de Montrose, une postface annonce que les Contes de mon hôte sont finis et que « Jedediah s'est évanoui dans les airs[12] ».

Douze ans plus tard, Scott publiera pourtant une quatrième série (Robert, comte de Paris et Le Château périlleux), où le personnage loufoque de Cleishbotham reprendra du service.

Publication

La troisième série des Contes de mon hôte paraît en quatre volumes sous le pseudonyme de Jedediah Cleishbotham :

- à Édimbourg le , chez Archibald Constable and Co ;

- à Londres cinq jours plus tard, chez Longman, Hurst, Rees, Orme and Brown[2].

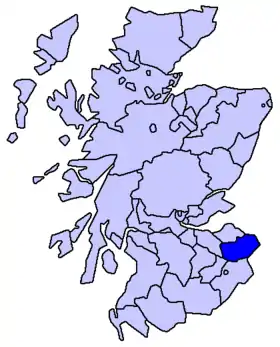

Lieu du récit

Scott déplace l'action dans « la chaîne sinistre des collines de Lammermoor[13] » (aujourd'hui Lammermuir[14]), dans le Berwickshire, ancien comté du sud-est de l'Écosse. Aucun lieu de ce comté ne peut être désigné de façon certaine comme ayant inspiré l'auteur[2]. Certains pensent que le château de Fast (en) sert de modèle à la tour de Wolfcrag. Scott dit ne pas y avoir songé plus qu'à des sites analogues, tout en admettant qu'il fait bien l'affaire, puisqu'il se trouve non loin du sommet de la montagne de Lammermoor[15]. Tout près de là, sur St Abb's Head, les ruines du prieuré de Coldingham pourraient correspondre au lieu des funérailles du père d'Edgar. Le château de Ravenswood pourrait être un des trois châteaux voisins : celui de Cockburn, celui d'Innerwick (en) ou celui de Douglas (en). Enfin, Wolf's Hope, le village de pêcheurs, pourrait être Eyemouth[4].

Date du récit

Le fait divers inspirant le roman se déroule en 1669. Scott situe son récit plus tard, mais il est difficile de préciser la date exacte.

Il apparaît que, dans les premières éditions, Scott opte pour la fin du XVIIe siècle (certains précisent : en 1695)[16]. Puis, dans l'édition Magnum Opus de 1830, il apporte d'importantes modifications relatives à la politique et aux lois[16], déplaçant le récit sous le règne d'Anne, c'est-à-dire entre 1702 et 1714. Mais il laisse subsister des allusions à la période initialement choisie, faisant ainsi naître anachronismes et incohérences[16]. De plus, contrairement à son habitude, il ne rattache son intrigue à aucun événement historique, et l'on ignore même si l'acte d'Union (1707) joue un rôle dans le récit[17]. Voué, dit Michel Crouzet, à évoquer ce qui est sans histoire (l'Écosse superstitieuse, la répétition mythique et fatale des mêmes drames), le roman « se déroule dans la temporalité indéterminée des légendes[3] ».

Contexte historique

Le cadre historique est donc flou, brouillé (l'art y gagne, fait remarquer Henri Suhamy[18]). L'auteur évoque simplement un changement de gouvernement, qui passe des mains des whigs à celles des tories. Nul personnage historique n'entre en scène, ce qui est également inhabituel chez Scott. Ce que l'on peut retenir, c'est que le roman évoque la période de corruption et d'instabilité qui suit la Glorieuse Révolution de 1689[3].

Comme le fait remarquer Enrique Garcia Díaz, Scott ne raconte pas dans ses romans historiques des luttes entre jacobites et hanovriens, ni entre Écossais et Anglais, il raconte la lutte désespérée du passé contre le présent[16]. Et c'est bien le thème de ce livre. Le récit illustre la chute de la vieille maison Ravenswood, qui symbolise un féodalisme révolu et une Écosse perdant son indépendance[16].

Scott brosse en début de récit un tableau du dernier siècle de cette Écosse indépendante. En 1603, Jacques VI Stuart, roi d'Écosse, devient également, sous le nom de Jacques Ier, roi d'Angleterre et d'Irlande, ce qui le conduit à résider loin de son pays. Dès lors, « il n'y a plus de roi en Israël ». Des partis se forment, parmi les grands seigneurs d'Écosse. Ils exercent alternativement tous les pouvoirs de la souveraineté, en intriguant à la cour pour se les faire déléguer. Il n'y a plus une « autorité générale ayant de droit et de fait un intérêt commun avec la masse du peuple ». L'opprimé n'a plus aucun recours : il n'a rien à attendre du chef d'une faction aristocratique dont le temps de gouvernement est compté. La justice est ouvertement corrompue[19].

Résumé

Un legs de vengeance

Ruiné, dépossédé de son château et de ses terres à la suite de la Glorieuse Révolution (1689), le tory (ou cavalier) lord Ravenswood meurt en maudissant le nouveau propriétaire, sir William Ashton, comme s'il transmettait à son fils Edgar un legs de vengeance. Au terme des funérailles, celui-ci harangue l'assistance, en promettant de venger son père. Le vœu est « enregistré dans le livre du destin[20] ».

Venu à Ravenswood avec un fusil pour rencontrer sir William, Edgar l'aperçoit en compagnie de sa fille, Lucy, au moment où tous deux sont chargés par un taureau sauvage. Edgar leur sauve la vie en abattant le taureau. Dans la brève entrevue qui s'ensuit, l'amour s'installe dans le cœur des deux jeunes gens.

Les calculs de sir William

Edgar a décidé de s'engager dans la Brigade irlandaise des jacobites, en même temps que le jeune laird Bucklaw. Leur recruteur s'étant fait prendre, les deux hommes restent un moment cachés dans la tour de Wolfcrag, le seul bien qui reste à la famille Ravenswood, mais où il n'y a plus rien à boire ni à manger, dont « il ne reste pour ainsi dire que les murailles[21] ».

Le pleutre sir William, garde des sceaux d'Écosse, craint la vengeance d'Edgar. D'autre part, le marquis d'Athol, riche parent du jeune homme, fait savoir à sir William qu'Edgar risque de porter leur affaire devant le parlement d'Écosse, où il a toutes les chances d'obtenir réparation, car il y dispose d'amis très puissants. Sir William se dit qu'un mariage avec Lucy disposerait peut-être Edgar à se montrer plus modéré dans ses réclamations. Il veut voir Edgar « parfaitement garotté, tout en restant lui-même parfaitement libre ».

« Dans ce calcul inspiré par un égoïsme cruel et fondé sur les symptômes d'attachement qu'il croyait remarquer en Ravenswood pour Lucy, il ne faisait entrer pour rien les chagrins qu'il pouvait occasionner à sa fille en se jouant ainsi de ses affections, et le danger de la laisser ouvrir son âme à une passion si dangereuse. On eût dit qu'il se flattait de pouvoir l'allumer et l'éteindre à son gré, comme la flamme d'un flambeau. Mais la Providence préparait une punition terrible à cet homme qui avait passé toute sa vie à faire servir les passions des autres à ses intérêts[22]. »

Profitant d'un séjour de sa terrible épouse en Angleterre, sir William décide de faire la paix avec son ennemi. Au cours d'un orage, il vient avec sa fille demander asile à Edgar, qui le leur accorde. Mais Caleb, le serviteur, ne sachant comment nourrir tout ce monde, ferme la porte au nez du jeune Bucklaw, qui part en maudissant l'inhospitalité d'Edgar.

Le lendemain, sir William fournit à Edgar la preuve d'un grand service qu'il lui a discrètement rendu — geste de prétendue générosité qui n'était guidé que par l'intérêt politique. Edgar est profondément ému, et fait sa paix avec lui[23].

Il s'apprête à suivre sir William au château de Ravenswood, qui fut celui de ses ancêtres. Caleb est épouvanté. Il évoque une prédiction de Thomas le Rimeur :

Plus tard, une vieille femme, Alix, non moins épouvantée, tente de persuader Edgar de rompre tout rapport avec la famille de sir William. Elle lui conseille de s'éloigner du château de celui-ci. Car jamais un Ravenswood n'est entré dans la maison de son ennemi sans quelque projet de vengeance. De plus, elle apprend à Edgar que Lucy l'aime. Raison de plus pour fuir. S'il reste, ce sera sa perte, ou celle de Lucy, ou de tous deux. Edgar sent qu'Alix a raison. Il décide de ne plus jamais revoir Lucy. Mais il oublie cette bonne disposition dès qu'il l'aperçoit. À la fontaine de la Syrène, il engage sa foi et reçoit celle de Lucy.

Edgar prolonge donc son séjour au château. Sir William feint de ne rien deviner. Il cherche à gagner du temps, afin de découvrir jusqu'à quel point le marquis d'Athol prend intérêt aux affaires d'Edgar.

La vengeance de Bucklaw

Entretemps, le jeune laird Bucklaw a hérité d'une tante richissime. Il a gardé près de lui, pour compagnon de boisson, le jacobite Craigengelt. Tous deux éprouvent du ressentiment envers Edgar, l'un pour s'être vu refuser l'accès à Wolfcrag, l'autre pour s'être fait insulter.

Bucklaw apprend que son propre mariage avec Lucy a été arrangé, dans le Northumberland, entre une de ses parentes et lady Ashton : dot, douaire, tout est convenu. Devenu riche, Bucklaw constitue le gendre idéal pour lady Ashton, qui considère par ailleurs qu'il a suffisamment de crédit dans le comté voisin pour favoriser l'élection de son fils aîné, Sholto, comme représentant de ce comté au Parlement. Plutôt que de s'en offenser ou d'en rire, Bucklaw se dit qu'il y a là un moyen de mortifier l'orgueil d'Edgar. Bien qu'il n'ait jamais vu le visage de Lucy, il envoie le capitaine Craigengelt dans le Northumberland donner son accord au projet. Craigengelt est chargé en outre d'apprendre à lady Ashton tout ce qui se passe à Ravenswood en son absence.

Edgar se trouve toujours au château de Ravenswood, ce qui alimente dans tout le voisinage des rumeurs de liaison avec Lucy. On attend la visite du marquis d'Athol, qui cherche à attirer le whig sir William dans le parti tory. Mais, au moment même où le marquis arrive, lady Ashton s'abat comme une tornade sur le château et sans plus de cérémonie signifie son congé à Edgar. Par ailleurs, elle rejette toute idée d'alliance entre son mari et le marquis d'Athol.

La pression familiale

La crise politique espérée par le marquis arrive. La reine Anne accorde l'ascendant aux tories dans le gouvernement de l'Écosse. Le marquis d'Athol charge alors Edgar d'une mission secrète et importante sur le continent.

Un an plus tard, une rumeur prétend qu'Edgar va se marier là-bas. Lady Ashton interceptant toute la correspondance de sa fille, le silence d'Edgar est interprété comme un renoncement à son engagement auprès d'elle. Bucklaw de son côté soupçonne Lucy de n'avoir aucune inclination pour lui : elle ne fait en effet qu'obéir à sa mère, qui la terrorise. Bucklaw accepte d'attendre encore trois semaines une réponse d'Edgar, jusqu'à la Saint-Judes.

Lucy subit une terrible pression familiale pour rompre son engagement avec Edgar. Elle endure les persécutions constantes de son infatigable mère, qui continue à brûler avec une joie triomphante toutes les lettres qu'adresse Edgar à sa fille ou que celui-ci lui adresse. Prisonnière de sa famille, Lucy devient sombre et distraite. Sa santé décline. Elle est atteinte d'une fièvre nerveuse.

« Pour accélérer la catastrophe », lady Ashton a recours à un expédient diabolique : afin d'achever de subjuguer l'esprit de sa fille, elle place auprès d'elle, en qualité de garde-malade, Ailsie Gourlay, une vieille guérisseuse soupçonnée d'avoir fait un pacte avec Satan. Celle-ci conte à Lucy les vieilles légendes et les prophéties concernant la famille Ravenswood, et ne l'entretient que de sujets tragiques. Accablée par le chagrin, l'incertitude, la détresse et l'état d'abandon et d'isolement où elle se voit réduite au sein d'une famille occupée à la tyranniser, Lucy se laisse impressionner par toutes ces superstitions. Elle en vient à croire qu'un mauvais destin poursuit son attachement, et cette idée l'occupe jour et nuit. L'infernale vieille dirige toutes les pensées de Lucy vers les moyens de connaître l'avenir. Elle lui explique ses songes, voit des présages en tout, et lui fait découvrir dans un miroir magique Edgar épousant une autre jeune fille.

L'esprit de Lucy se dérange de plus en plus, sa santé devient de jour en jour plus chancelante, elle prend une humeur bizarre, mélancolique et fantasque. Son désespoir et sa terreur se muent peu à peu en folie[25]. Enfin, un ministre presbytérien s'émeut de son sort, et charge un contrebandier de faire parvenir une de ses lettres à Edgar.

Retour d'Edgar

Le jour de la Saint-Judes arrive, et Lucy n'a toujours reçu aucune réponse. Le contrat de mariage est signé. Ce n'est qu'au moment où Lucy appose elle-même sa signature qu'Edgar apparaît. Il veut entendre de la bouche de Lucy quels sont ses sentiments. Paralysée de terreur par la présence de sa mère, Lucy ne répond rien. De plus, comme le fait remarquer lady Ashton, le contrat est signé[26].

La cérémonie de mariage a lieu quatre jours plus tard. Le soir même, Lucy poignarde son mari, qui est grièvement blessé. Elle passe toute la nuit dans le délire, et meurt le lendemain.

Edgar est présent à l'enterrement, et Sholto, le frère aîné de Lucy, le provoque en duel pour le lendemain, sur les sables du bord de mer.

Le lendemain, Edgar se dirige vers le lieu de rendez-vous. Mais les vents et la haute marée, la veille, ont étendu la limite des sables mouvants. Edgar est englouti. Ainsi se réalise la prophétie qui menaçait le dernier des Ravenswood de périr dans le flux du Kelpie. Le fidèle Caleb meurt moins d'un an après le dernier de ses maîtres.

La famille Ashton ne survit pas longtemps à celle de Ravenswood. Sholto est tué en duel, son père meurt peu après, le jeune Henry meurt sans s'être marié. Seule, l'implacable lady Ashton atteint une extrême vieillesse, affichant jusqu'au bout le même caractère fier, hautain et intraitable.

Personnages

- Allan, lord Ravenswood. A « épousé le parti le plus faible » durant la Glorieuse Révolution, ce qui lui a valu d'être dégradé de noblesse, privé de son titre. Il a été contraint de vendre son château et ses meilleures terres à sir William Ashton. Il s'est retiré dans la tour solitaire de Wolfcrag, au bord de la mer du Nord. Mais il a gardé l'orgueil et l'esprit turbulent de sa famille. Bouillant, imprudent. Il hait sir William.

- Sir William Ashton, vieux lord garde des sceaux d'Écosse. Attaché au parti des whigs, et par conséquent membre de l'Église presbytérienne, pour laquelle il montre peut-être plus de zèle qu'il n'en a réellement. D'une famille beaucoup moins ancienne que celle de Ravenswood, il doit sa fortune et son importance politique aux dernières guerres civiles. Épie en permanence les changements prêts à se manifester sur l'horizon politique, de façon à se ranger le plus tôt possible du bon côté. Il s'est élevé à force d'intrigues, et en se vendant toujours au plus offrant. Sait pêcher en eau trouble, ce qui lui a permis d'amasser des richesses considérables, qui lui servent à étendre son influence et son autorité. Connaît bien les lois, et possède surtout l'art de les faire parler conformément à son intérêt. Doué d'une éloquence insinuante qui flatte et captive le cœur. Irrésolu par excès de précaution, ce qu'il prend soin de dissimuler. Un caractère vacillant, toujours prêt à se plier aux circonstances, ce qui lui vaut le mépris des chefs des deux factions rivales. Mais ses compétences juridiques compensent ces défauts et le rendent utile. Du bon sens, politique habile, un sang-froid imperturbable. Il a cultivé son esprit mais, ne sachant en voiler la petitesse naturelle, il reste resserré dans sa médiocrité. Naturellement réservé et peu sociable, il ne reçoit du monde que par ostentation et dans des vues politiques. Un caractère timide et craintif, qui le porte toujours à la conciliation. Mais encore plus vénal que timide. Donne à ses vues intéressées une couleur de générosité. Lucy l'a toujours regardé comme son meilleur, comme son seul ami : la tendre affection paternelle l'a souvent consolée de la froideur et des dédains de sa mère.

- Éléonore[27] Ashton, d'une famille plus distinguée que celle de sir William, son époux. Elle a été belle. Son port est encore majestueux et plein de dignité. Orgueilleuse, vindicative. Des passions violentes. Fière de sa naissance, dévorée d'une soif insatiable de grandeur. Impétueuse, impatiente. Observe sévèrement les formes extérieures de la religion. Un ton et des manières graves, imposants, soumis aux règles les plus étroites de l'étiquette. Une réputation que n'entache pas la calomnie. De grands moyens. Elle connaît toutes les manœuvres qu'il faut employer pour réduire l'esprit humain. N'agit que par intérêt, ce qui la fait soupçonner d'hypocrisie, ce qui la fait craindre même de son époux, et la prive d'estime et d'amitié. Son mari, qu'elle méprise, vit dans un esclavage domestique qu'elle a bien soin de dissimuler. Elle est attachée au parti rival de celui du marquis d'Athol : elle entretient une correspondance active avec ses chefs, et elle est l'amie de Sarah, duchesse de Marlborough. Elle hait la famille Ravenswood, dont l'ancienne splendeur ternit la grandeur toute nouvelle de celle de sir William.

- Colonel Sholto Ashton, 20 ans, fils aîné de sir William et de lady Ashton. Nourri dans les idées d'orgueil de sa mère, il a hérité en grande partie du caractère altier et ambitieux de celle-ci. Abandonné aux passions, il aime les plaisirs, les distinctions et les honneurs. Mais il aime sa sœur plus encore.

- Lucy Ashton, tout juste 17 ans, fille de sir William et de lady Ashton. Presbytérienne, comme son père. Paisible, sereine, indifférente aux vains plaisirs du monde. Timide, soumise. Une santé délicate. Romanesque, elle lit en secret de vieilles légendes chevaleresques, où l'amour règne au milieu des merveilles : en imagination, elle est une héroïne ; tandis que, dans la réalité, son caractère doux et flexible laisse autrui lui dicter la conduite à tenir. Cette docilité lui vaut l'affection de son père et de ses frères. Sa mère voit dans sa complaisance de la faiblesse d'esprit. Sous l'apparence de l'indifférence, Lucy nourrit le germe de passions d'une énergie inattendue.

- Henry Ashton, le plus jeune fils de sir William et de lady Ashton, 14 ans, enfant gâté. Lucy est sa confidente. Aime à courir les bois avec les gardes forestiers.

- Edgar Ravenswood, dit le Maître de Ravenswood, environ 20 ans, fils de lord Ravenswood. Épiscopalien. Le meilleur chasseur du pays. Homme d'honneur, fier et vindicatif. Ni crainte, ni hésitation. Réservé, opiniâtre et irascible, mais plein de droiture. Franc, loyal, noble et généreux. Des moyens, de l'adresse, du courage, des talents, mais une « inactivité contemplative » forme « comme la base de son existence »[28]. Naturellement porté à la tristesse et à la mélancolie. De l'instruction, du bon sens, de la pénétration, un cœur cuirassé de raison et de philosophie. Méprise présages et divination. Sérieux, sage et réfléchi, beaucoup de sang-froid, jusqu'à ce que le sang lui monte à la tête. Il est alors tout de feu.

.jpg.webp)

- Marquis d'Athol, cousin au cinquième degré de la mère d'Edgar. Riche et puissant, il a promis protection à son parent. Actif, ambitieux. Un air pénétrant. Une expression fière et hardie, mais adoucie par la circonspection et par le désir, en tant que chef de parti, d'acquérir de la popularité. On le soupçonne d'entretenir des sentiments peu favorables au gouvernement et d'avoir les yeux tournés vers le prétendant[29]. Mais il a eu l'adresse de se mettre, dans le Conseil privé d'Écosse (en), à la tête du parti des patriotes, qui est en relation avec la faction presbytérienne d'Angleterre. Et ce parti est assez puissant pour donner des craintes au parti dominant, celui de sir William. Le marquis intrigue pour effectuer un changement dans le cabinet. Dans ce but, il cherche notamment à retourner sir William. Scott ne précisant pas s'il situe son récit en 1695 ou après 1702, le lecteur ne sait à quel marquis d'Atholl il doit songer. John Murray, premier marquis d'Atholl, meurt le . Son fils John est le second marquis. Mais, dès le mois de juin, il est créé duc d'Atholl par la reine Anne[30].

- Alix Gray, anciennement nourrice chez les Ravenswood, vieille, pauvre, aveugle et paralytique. Née en Angleterre, aussi a-t-elle tendance à regarder tout le monde « du haut en bas ». Vit depuis soixante ans en Écosse. Orgueilleuse. Un ton, un langage et des manières au-dessus de sa condition. Veuve et mère de six enfants, tous morts. Ses deux petits-fils sont au service de sir William. Mais elle reste attachée à la famille Ravenswood, qui a longtemps protégé sa propre famille. Elle sait toutes les légendes et toutes les histoires du pays. Une force d'esprit que n'ont abattue ni les années, ni les infortunes, ni l'indigence, ni les infirmités.

- Le vieux lord Turntippet, du Conseil privé d'Écosse. Détourne à son profit le montant des amendes.

- Franck Hayston de Bucklaw, environ 25 ans. Jeune laird mange-tout. Un air de gaieté, de franchise et de résolution, quoique mêlé d'un certain degré d'insouciance. Léger, bizarre, étourdi, inconséquent, mais non dépourvu de sensibilité. Des qualités naturelles, mais une éducation négligée. Ferme et intrépide sur bien des points mais, ayant peu vécu dans la bonne société, il souffre d'une timidité puérile. Peu délicat sur la compagnie qu'il se choisit, aussi content d'avoir à sa table des piqueurs et des laquais que des ducs et des princes. Audacieux, impétueux, « tête chaude » : « Si quelqu'un m'insulte par un mot, un geste, un regard, il faut qu'il m'en rende raison. » Aime « le vin, les dés, les femmes, les coqs, les chiens et les chevaux ». A perdu au jeu toute sa fortune. Comptait sur l'héritage de sa tante, lady Girnington, qui vient de se reprendre de belle passion pour la vie.

_(14782694684).jpg.webp)

- Lady Girnington, tante de Bucklaw. Immensément riche. « Excellente femme, si ce n'est que son caractère acariâtre la rend insupportable à tout le monde. »

- John Craigengelt, environ quarante ans, recruteur jacobite, prétendument capitaine. Un air rusé, une physionomie sinistre. La potence a été imprimée sur son front dès l'instant de sa naissance. Impudent, fanfaron, bavard et surtout poltron. Ivrogne, agréable chanteur, une gaieté inaltérable. Chevalier d'industrie, joueur, délateur. Parasite vulgaire. Franc, honnête et brave, selon lady Ashton.

- Caleb Balderston, vieux serviteur d'Edgar. Il était déjà au service de son père et de son grand-père. Tory. A combattu les covenantaires au côté de son maître, à Bothwell Bridge, en 1679. Craint les esprits. Rusé, habile, jaloux de l'honneur de la famille Ravenswood, il invente mille subterfuges pour en masquer la débine. Michel Crouzet voit en Caleb un renouvellement complet du personnage de valet de comédie : « Tous les vices pour une fidélité, toute une fidélité pour rien[31]. »

- Mysie, vieille servante d'Edgar.

- Lord Littlebrain, pair d'Écosse. Il s'est hissé à cette dignité en se taillant une belle réputation d'éloquence (il utilise avec profusion les lieux communs dans ses discours) et en rendant des services à ceux que le baromètre politique lui désignait comme susceptibles de lui en rendre à leur tour. Nul ne sait aussi bien que lui « de quel côté le pain est beurré ». Il a une haute opinion de la justesse de son jugement dans tout ce qui concerne son intérêt personnel. A lui aussi acheté des terres et des domaines de Ravenswood. Ses quatre filles, selon sir William, sont gauches et maussades, avec de gros sourcils noirs.

- Gilbert Girder, tonnelier du hameau de Wolfhope, le coq du village. Grave, grossier et opiniâtre, il ne manque pourtant pas de bon sens. Il a de l'argent, mais le garde pour lui.

- Révérend Peter Bidebent, ministre presbytérien de Mosshead. Couchait dans des cavernes durant la persécution dirigée contre les covenantaires. En a récolté des rhumatismes. Rigide et austère, fanatique, mais de bonne foi. Un jugement droit. Capable de pitié.

- Marion Loup-the-Dyke, belle-mère du tonnelier, la gaillarde la plus adroite qui soit à vingt miles à la ronde. A ri plus d'une fois en compagnie de Caleb, dans leur jeune temps.

- Lady Blenkensop, parente de Bucklaw vivant dans le Northumberland. Elle avait oublié jusqu'au nom de Bucklaw mais, depuis qu'il a hérité, la mémoire lui est revenue. Amie intime de la duchesse Sarah de Marlborough. Amie de lady Ashton.

- Les trois sibylles, « croassant comme des corbeaux qui prédisent une peste ». Elles sont chargées de la toilette mortuaire et de la mise en bière, tâches dont elles s'acquittent avec « un sombre plaisir ». Tout le monde les considère comme des sorcières.

- Ailsie Gourlay, dite la Savante de Bowden, plus de 80 ans. Un rire affreux, semblable au cri d'un hibou. Elle prédit que jamais Edgar ne sera placé dans un cercueil. Prétend guérir les maladies qui laissent les médecins impuissants. Elle cueille des herbes, la nuit, sous l'influence de telle ou telle planète, à renfort de formules bizarres, de signes et de charmes. Elle dit la bonne aventure, explique les songes, compose des philtres, découvre les vols, fait et rompt les mariages. Si elle rêve souvent du Noir Voleur (Satan), elle précise bien ne l'avoir jamais vu, car elle ne tient pas à être brûlée.

- Maggie, paralytique.

- Annie Winnie, boiteuse. Elle trouve Edgar beau garçon : large d'épaules, étroit de reins, il fera un très beau cadavre ; elle aimerait bien être chargée de l'ensevelir.

- John Mortsheugh, bedeau faisant office de fossoyeur dans le cimetière de l'Armitage. Il est également ménétrier. Anciennement trompette chez les Ravenswood. Grave philosophe, impertinent, égoïste et ignorant.

- Capitaine Westenho, soldat de fortune, ami de Craigengelt. Aime comme lui boire, jouer, jurer, mentir, tromper.

- Saunders Moonshine, presbytérien zélé, intrépide contrebandier.

Accueil

Le livre bénéficie d'un succès populaire durable. Les critiques l'accueillent diversement. Certains jugent cette tragique histoire d'amour « pure et magnifique », tandis que d'autres trouvent la fin trop sombre et le sort des héros trop injuste[2].

Analyse

La Fiancée de Lammermoor diffère des autres romans historiques de Walter Scott, ce que certains rapprochent des conditions de souffrance dans lesquelles le livre a été écrit[4].

Construction

Henri Suhamy qualifie le scénario d'exceptionnel, tout en regrettant que l'écriture n'épouse pas les crêtes émotives du récit, que le texte ne soit pas imprégné d'érotisme, qu'il ne soit pas « intérieurement illuminé par une vision amoureuse de l'existence », qu'il reste discret « sur les aspects pulsionnels et passionnels de l'attraction amoureuse ». Suhamy ajoute cependant qu'il faut bien se garder de juger ce roman selon des critères étrangers à ce qui fait son originalité[32].

Pour Charles Chassé, l'œuvre, « au point de vue technique, est probablement la meilleure[33] » que l'auteur ait jamais créée. Scott est en contradiction, ici, avec l'art du romancier tel qu'il le définira trois ans plus tard dans l'introduction aux Aventures de Nigel. Il faut, affirmera-t-il alors, s'abandonner à l'improvisation, comme les romanciers picaresques Smollett et Lesage. Le roman doit être « l'histoire des aventures variées que traverse un individu[34] », et non une construction solide « dont chaque étape nous rapproche progressivement de la catastrophe finale[34] ». Conscient que sa verve fait son charme, Scott estimera que les passages les plus réussis de ses livres sont ceux qu'il a écrits « avec la plus grande rapidité[34] ». Quand il veut soigner son style ou suivre un plan, dira-t-il, ses pensées « deviennent prosaïques, plates et grises[35] ».

La Fiancée de Lammermoor est en contradiction avec cette profession de foi. Il pourrait s'agir du roman que Scott a mis le plus de temps à écrire, peut-être en raison des douleurs effroyables que l'auteur éprouvait. Et la tradition lui a fixé un canevas dont il ne peut guère s'écarter[36]. Chassé fait observer que « le sentiment d'un inévitable dénouement tragique plane dès le début au-dessus du lecteur et confère à l'ouvrage une majestueuse unité[36] ». Les autres romans de l'auteur peuvent être rangés dans le genre romance, le roman d'aventures. Il s'agit plutôt ici d'une novel, un roman psychologique[36].

Au sortir de sa maladie, Scott prend littéralement connaissance du livre. Le coéditeur James Ballantyne raconte qu'il ne se souvient de rien, d'aucun personnage, d'aucune scène humoristique, seulement du thème[37]. Nul, dit Chassé, « ne fut plus surpris que lui-même du résultat auquel il était parvenu. Certainement, ce n'était pas, de tous ses livres, celui qu'il eût désigné comme le meilleur[38], mais peut-être est-ce celui que préférera la postérité[39] ».

Surnaturel

Menaces, interdits, légendes anciennes, prophéties, prémonitions : le merveilleux s'insinue dans le récit plus que dans tout autre roman de Scott[40]. L'auteur s'en justifie : il raconte une histoire arrivée jusqu'à lui par la bouche de narrateurs successifs — narrateurs écossais, autrement dit portés sur la superstition[41]. « Il est inutile, déclare-t-il, de rappeler à un lecteur intelligent que la soi-disant sorcellerie de la mère n'était, en réalité, que l'ascendant pris par un cerveau puissant sur un esprit faible et mélancolique[42]. »

Roman historique

Si le livre n'a pas le caractère didactique des autres romans historiques de Scott, si le récit n'est pas lié à un événement précis, on reste néanmoins, selon Henri Suhamy, dans le roman historique :

- on suit les évolutions de la politique, les intrigues des hommes de pouvoir, les fluctuations de l'État ;

- on pénètre l'évolution des mœurs, des mentalités, des rapports sociaux[43].

Tragique

« Variante tragique du roman historique[44] », il s'agit ici du plus passionné, du plus sombre des romans historiques de Walter Scott[16]. Le thème central des livres de cet auteur est le passage des valeurs féodales à celles du capitalisme marchand, passage douloureux au terme duquel est scellée l'union du peuple britannique, dont Scott se fait l'un des artisans[45]. Dans ses romans, le récit se termine invariablement sur le mariage du jeune premier et de la jeune première[16] — issus de camps jadis opposés. Cet heureux événement symbolise la réconciliation du peuple britannique, après des affrontements tragiques. Mais, dans La Fiancée de Lammermoor, il n'y a pas d'affrontements guerriers, et c'est l'histoire d'amour qui se termine tragiquement.

Le surnaturel n'est pas un simple ornement, « puisque les prophéties concernant les Ravenswood doivent nécessairement s'accomplir », comme la prédiction dans Œdipe roi. Il n'y a pas plus de place pour le libre-arbitre qu'il n'y en a pour Tristan et Iseult, jouets d'un philtre d'amour[36]. Dans l'œuvre de Scott, l'influence de Shakespeare est très présente, mais pas dans le fond de l'action. Or, c'est le cas dans La Fiancée de Lammermoor, où le malheur d'amants nés dans des clans ennemis fait songer à celui de Roméo et Juliette. Dans la Fiancée de Lammermoor, dit Chassé, la technique n'est plus celle d'un romancier, mais d'un dramaturge[39].

Le récit est en effet placé sous le signe d'une fatalité qu'introduisent tous les ingrédients propres au genre tragique[40] : interdiction d'aimer, légendes anciennes, famille déchue, emprise d'un passé maudit qui cherche à se répéter ; chœur populaire rappelant les lois et les coutumes antiques, mais ne léguant du passé que l'horreur, la méchanceté, la folie ou le sombre mystère, ne faisant de la voix des ancêtres qu'une voix de mort ; vaine lutte contre le destin (qui n'est autre que passions et vices), choix — de nature héréditaire — du mal et du malheur, raison piétinée, volontés enchaînées, esprit de violence, devoir de vengeance, orgueil autodestructeur, haines exacerbées[46], mort atroce des deux personnages principaux…

Accès de pessimisme

Scott est un tory marqué par l'optimisme des Lumières[47]. Il donne habituellement le beau rôle au compromis, au politique, au moyen terme. Mais dans ce roman il « retourne ses thèses[25] », se livrant à une puissante satire du monde politique. Whigs et tories sont également intrigants, prévaricateurs, corrompus, méprisant l'intérêt général pour ne se soucier que de leurs intérêts particuliers[17]. La flexibilité, l'esprit de modération et de conciliation, exaltés ailleurs par Scott, ne sont ici qu'au service de basses combinaisons. Et la médiocrité générale interdit la « réconciliation » chère à l'auteur[25].

Le héros, Edgar, semble pourtant disposer de toutes les vertus « scottiennes », de celles qui permettent de s'arracher au passé, d'entrer dans le présent. Bien que peu suspect de pusillanimité, il est pacifique et conciliateur, il dédaigne l'inutile violence[48]. Il est épris de raison et de liberté, de sécurité, de justice, de sagesse. Il est « lucide, énergique, volontaire, apte, de l'avis unanime, à l'action et au succès en politique[25] ». Pourtant une force inconnue l'empêche d'entrer dans le présent.

Michel Crouzet parle à ce propos d'un accès de pessimisme tory de la part de Scott — et l'en félicite : le romancier réputé « superficiel et prudent » prouve qu'il peut, à partir de mêmes données — différemment accentuées —, faire varier audacieusement sa formule de roman. Scott rappelle ainsi qu'il est un auteur d'un vaste génie « poétique », capable de faire vivre au lecteur la plus intense des luttes contre le destin. À la différence d'un Caleb que sa folie maintient dans une agonie sociale, Edgar veut vivre. Il refuse le passé, riche de vertus, d'émotions, de mystères. Il lui préfère le présent, si étriqué soit-il. Mais il ne peut y accéder, simplement parce qu'il est un Ravenswood[49].

Traductions

Premières éditions en français

L'année même de la parution de l'édition originale, en 1819, La Fiancée de Lammermoor, Contes de mon hôte, recueillis et mis au jour par Jedediah Cleishbotham, etc. est publié en français chez Gabriel-Henri Nicolle à Paris, en trois volumes in-12. Joseph-Marie Quérard ne précise pas le nom du traducteur[50].

Une traduction d'Albert Montémont paraît sous le titre La Fiancée de Lammermoor, dans une édition en 27 volumes d'œuvres de Scott (1830-1832), chez Armand-Aubrée[50].

Édition récente

Walter Scott, Waverley, Rob-Roy, La Fiancée de Lammermoor, trad. Auguste-Jean-Baptiste Defauconpret, coll. « Bouquins », Paris, Laffont, 1981.

Adaptations

Théâtre

- Achille d'Artois, Eugène de Planard, Le Caleb de Walter Scott, comédie en un acte mêlée de couplets, représentée pour la première fois le à Paris, sur le théâtre des Nouveautés. Inspirée de la partie comique du roman. Éditée à Paris chez Bezou, en 1828[51], et à Bruxelles chez Dumont, la même année[52].

- Victor Ducange, La Fiancée de Lammermoor, pièce héroïque en trois actes, représentée pour la première fois le à Paris, sur le théâtre de la Porte-Saint-Martin. Éditée à Paris chez Bouquin de la Souche, 1828[53].

Opéra

Le livre inspire :

- en 1829, au Napolitain Michele Enrico Carafa, Les Noces de Lammermoor (Le nozze di Lammermoor)[54] ;

- en 1833, à Bredel, La Fiancée de Lammermoor, opéra danois créé à Copenhague[55] ;

- en 1834, au Milanais Alberto Mazzucato, La fidanzata di Lammermoor (it) (La Fiancée de Lammermoor)[54] ;

- en 1835, au Bergamasque Gaetano Donizetti, Lucia di Lammermoor, généralement considéré comme un des chefs-d'œuvre du compositeur[56].

Cinéma

Le livre est adapté :

- en 1909 aux États-Unis, dans un court métrage muet de J. Stuart Blackton, avec Annette Kellerman et Maurice Costello : The Bride of Lammermoor: A Tragedy of Bonnie Scotland, première adaptation cinématographique connue d'un roman de Walter Scott[57] ;

- en 1910 en Italie, dans un court-métrage muet en noir et blanc de Mario Caserini : Lucia di Lammermoor[58].

Notes et références

- Laffont, Bompiani, Le Nouveau Dictionnaire des œuvres de tous les temps et de tous les pays, coll. « Bouquins », Bompiani, Laffont, 1994, t. III, p. 2765. La formule fait allusion au début de Tristan et Iseut : « Seigneurs, vous plaît-il d’entendre beau conte d’amour et de mort ? » Joseph Bédier, Le Roman de Tristan et Iseut, Paris, Piazza, 1946, p. 1.

- (en) « The Bride of Lammermoor », sur walterscott.lib.ed.ac.uk, 19 décembre 2011.

- Michel Crouzet, dans Walter Scott, Waverley, Rob-Roy, La Fiancée de Lammermoor, coll. « Bouquins », Laffont, 1981, p. 978.

- Charles Chassé, « Préface », dans Walter Scott, La Fiancée de Lammermoor, trad. Louis Labat, Paris, Stock, 1948, p. xii.

- Henri Suhamy, Sir Walter Scott, Paris, Fallois, 1993, p. 277.

- (en) Stacey Graham, « Baldoon Castle », sur theshadowlands.net (consulté le 24 décembre 2018). — (en) Walter Bissel, « Haunted Baldoon Castle (consulté le 24 décembre 2018).

- Walter Scott, introduction à La Fiancée de Lammermoor, op. cit., Laffont, 1981, p. 978 et 979.

- Charles Chassé, op. cit., p. viii.

- Charles Chassé, op. cit., p. viii et p. ix.

- Robert Law, Memorialls; or the The Memorable Things that fell out within this Island of Brittain from 1638 to 1684, Sharpe ; Édimbourg, Constable, 1818.

- (en) « Williamina, Charlotte and Marriage », sur walterscott.lib.ed.ac.uk, 24 octobre 2003.

- « Au lecteur », L'Officier de fortune, dans Œuvres de Walter Scott, Paris, Furne, 1830, t. X, p. 455.

- Charles Chassé, op. cit., p. xi.

- Lammermoor est une anglicisation du nom écossais Lammermuir.

- Walter Scott, introduction à La Fiancée de Lammermoor, éd. cit., Laffont, 1981, p. 981.

- (en) Enrique Garcia Díaz, « Fiction and History in The Bride of Lammermoor », sur eswsc.com.

- Henri Suhamy, op. cit., p. 279.

- Henri Suhamy, op. cit., p. 278 et 279.

- La Fiancée de Lammermoor, éd. cit., Laffont, 1981, p. 683 et 684.

- La Fiancée de Lammermoor, éd. cit., Laffont, 1981, p. 795.

- La Fiancée de Lammermoor, éd. cit., Laffont, 1981, p. 865.

- La Fiancée de Lammermoor, éd. cit., Laffont, 1981, p. 789.

- La Fiancée de Lammermoor, éd. cit., Laffont, 1981, p. 794-796.

- La Fiancée de Lammermoor, éd. cit., Laffont, 1981, p. 798.

- Michel Crouzet, op. cit., p. 35.

- La Fiancée de Lammermoor, éd. cit., Laffont, 1981, p. 895-901.

- Sir William appelle son épouse Éléonore. Elle signe une lettre « Margaret », ce qui est peut-être une étourderie de Scott : dans le fait divers dont il s'inspire, la mère s'appelle Margaret Ross. La Fiancée de Lammermoor, éd. cit., Laffont, 1981, p. 836 et 873.

- La Fiancée de Lammermoor, éd. cit., Laffont, 1981, p. 740.

- Selon que l'on situe le récit en 1695 ou après 1702, le prétendant Stuart est Jacques II (destitué en 1689, mort en 1701) ou Jacques François Édouard qui, à la mort de son père, prétend aux trônes d'Écosse et d'Angleterre.

- (en) John Ashton Cannon, « Atholl, John Murray, 1St Duke Of », sur encyclopedia.com, The Oxford Companion to British History, Oxford University Press, 2002. Mis en ligne en 2016 (consulté le 22 décembre 2018).

- Michel Crouzet, op. cit., p. 43 et 44.

- Henri Suhamy, op. cit., p. 285 et 286.

- Charles Chassé, op. cit., p. xiv.

- Walter Scott, cité par Charles Chassé, op. cit., p. xiv.

- Walter Scott, cité par Charles Chassé, op. cit., p. xv.

- Charles Chassé, op. cit., p. xv.

- Charles Chassé, op. cit., p. xiii.

- Celui de ses romans que préfère Scott est L'Antiquaire. Laffont, Bompiani, op. cit., t. I, p. 303.

- Charles Chassé, op. cit., p. xvi.

- Henri Suhamy, op. cit., p. 287.

- La Fiancée de Lammermoor, éd. cit., Laffont, 1981, p. 841.

- Charles Chassé, op. cit., p. x.

- Henri Suhamy, op. cit., p. 278.

- Michel Crouzet, op. cit., p. 32.

- James MacCerney, préface de Walter Scott, Redgauntlet, coll. « Motifs », Monaco, Privat-Le Rocher, 2007, t. I, p. 16-19.

- Michel Crouzet, op. cit., p. 32-35.

- Michel Crouzet, op. cit., p. 39.

- Henri Suhamy, op. cit., p. 285.

- Michel Crouzet, op. cit., p. 36.

- Joseph-Marie Quérard, La France littéraire ou Dictionnaire bibliographique des savants, historiens, et gens de lettres de la France, sur books.google.fr, Firmin Didot, 1836, t. VIII, p. 570.

- Notice FRBNF31339440, sur catalogue.bnf.fr (consulté le 21 décembre 2018).

- Notice FRBNF38758141, sur catalogue.bnf.fr (consulté le 21 décembre 2018).

- Notice FRBNF30362616, sur catalogue.bnf.fr (consulté le 21 décembre 2018).

- Laffont, Bompiani, op. cit., t. III, p. 2766.

- Charles Chassé, op. cit., p. vii.

- « Lucia di Lammermoor », sur aligre-cappuccino.fr.

- Bruce Eder, « Walter Scott: Biography », sur movies.msn.com.

- (en) « Lucie de Lammermoor », sur imdb.com.

Bibliographie

- Charles Chassé, « Préface », dans Walter Scott, La Fiancée de Lammermoor, trad. Louis Labat, Paris, Stock, 1948, p. vii-xvi.

- Michel Crouzet, « Walter Scott et la réinvention du roman », introduction critique de Walter Scott, Waverley, Rob Roy, La Fiancée de Lammermoor, coll. « Bouquins », Paris, Laffont, 1981, p. 7-44.

- Henri Suhamy, « La Mariée de Lammermoor », Sir Walter Scott, Paris, Fallois, 1993, p. 277-287.

Article connexe

Lien externe

Walter Scott, La Fiancée de Lammermoor, sur ebooksgratuits.org, trad. Auguste-Jean-Baptiste Defauconpret.