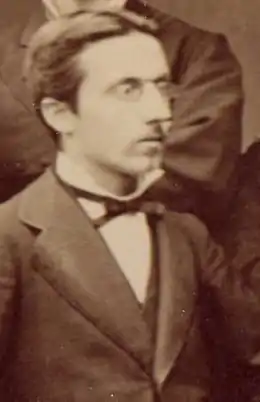

Henry Kuss

Henry Kuss (1852-1914) est un ingénieur des mines français. Il s’est illustré par sa contribution décisive à la sécurité des mines du bassin houiller de la Loire, particulièrement en faisant mettre en place une politique efficace de prévention des coups de grisou, et a été l’organisateur de l’École des mines de Douai puis, brièvement, le directeur de l’École des mines de Paris. Il a aussi réalisé de nombreuses explorations géologiques et minières internationales, et écrit plusieurs ouvrages destinés à vulgariser la connaissance scientifique et technique nécessaires à l’exploitation minière[1].

| Naissance | |

|---|---|

| Décès | |

| Nationalité | |

| Formation | |

| Activité |

| Distinction |

|---|

Biographie

Enfance

Issu d’une ancienne famille alsacienne, Henry Kuss est né le à Cernay. Il est le fils du pasteur Jean-Frédéric Kuss et de Louise Amélie, née Kuss.

Une scolarité atypique

Henri Kuss ne va pas à l’école primaire mais étudie d’abord sous la férule de son propre père, Jean-Frédéric Kuss, qui éduqua lui-même ses enfants et certains de ses neveux, dont quatre devinrent polytechniciens ! Malheureusement Jean-Frédéric Kuss décède alors qu’Henry n’a que onze ans. Son épouse met toute son énergie dans la poursuite de l’éducation de ses six enfants, et Henry Kuss peut ainsi, malgré la modestie des moyens familiaux, suivre de brillantes études secondaires d’abord à Colmar puis à Strasbourg. Il y entre en classe préparatoire scientifique en 1869, et il termine les épreuves écrites des concours alors qu’éclate la guerre franco-prussienne, qui provoque l’annulation des oraux prévus à Strasbourg, puis la rétention des Strasbourgeois dans leur ville assiégée puis occupée. Ce n’est qu’en mars 1871 qu’Henry Kuss peut se rendre à Paris pour s’enquérir de sa situation. Étant donné ses excellents écrits, l’administration ne refuse pas de lui faire passer les épreuves orales annulées huit mois plus tôt, mais lui fait observer que la promotion 1870 a déjà intégré l’école et que le retard qu’il a pris sur ses condisciples pourrait perturber ses études ; on lui suggère plutôt de repasser les épreuves en 1871, ce qui ne peut que lui assurer un très bon rang au concours d’admission. Henry Kuss accepte, mais n’a pas un sou pour financer sa demi-année scolaire supplémentaire ! Il s’adresse alors au collège Sainte-Barbe, faisant miroiter les retombées favorables pour l’établissement de son intégration en très bon rang, et il est ainsi admis à Sainte-Barbe comme boursier. Il entre à l’X major de promotion en 1871. Exceptionnellement doué pour les mathématiques et grand travailleur, il est également major du classement de sortie et entre donc à l'École nationale supérieure des mines de Paris en 1873. Major du Corps des mines, il sera attaché pour un an au secrétariat du Conseil Général des Mines à sa sortie de l’École.

Voyages et prospections

Le Corps des mines demandant à ses ingénieurs-élèves de compléter leurs études théoriques par des missions en France et à l'étranger, Henri Kuss visite entre 1874 et 1876 les bassins houillers du Nord de la France, de Belgique et d’Allemagne, et les régions métallifères d'Allemagne, d'Autriche, d'Espagne et d’Algérie. De ces voyages, il rapporte des observations détaillées et publie plusieurs notes dans les Annales des Mines, notamment sur la statistique de l'Industrie minérale allemande et sur l'enseignement de la minéralogie en Espagne. Son mémoire sur les mines de mercure d'Almaden en Espagne, qui comporte des recherches inédites sur la géologie de la région et traite en détail des techniques d’exploitation minière, marque particulièrement les esprits. Pendant la première partie de sa carrière, il mènera en parallèle avec ses responsabilités au sein de l’Administration des Mines une série d’explorations géologiques et minières qui fournissent la matière de nombreux articles scientifiques et techniques (Revue de géologie, Annales des Mines) :

- en Uruguay en 1879, pendant 3 mois, afin d’étudier des mines d'or a priori prometteuses mais qu’il n’hésitera pas à déclarer peu rentables ;

- au Mozambique, de mai à décembre 1881, pour diriger les études techniques d’une mission d’exploration des ressources minières d’une vaste région incluant un bassin houiller et trois régions aurifères ;

- en Argentine fin 1882, pour explorer les mines d'or de l'Atajo, sur les hauts plateaux des Andes ;

- au Chili et en Bolivie, en 1885, respectivement sur la trace des gisements de cuivre de l’Atacama et de ceux d’argent du département de Potosi ; au retour, il visite quelques régions minières du Pérou, puis s’arrête à Panama, d’où il ramène des observations alarmantes sur l’état du chantier du canal, tant au point de vue de la mortalité des Européens que du point de vue des travaux, concluant que « les situations que publie la compagnie ne méritent aucune créance » - on est à trois ans du scandale du canal de Panama ;

- à Almaden, en Espagne, en 1887, où il évalue les résultats d'un nouveau procédé de traitement des anciennes scories mercurielles et où il constate les progrès réalisés en dix ans par les travaux souterrains ;

- en Tunisie, en 1892, à la demande de la Compagnie des chemins de fer Bône-Guelma, propriétaire d'un des nombreux gisements inexploités de plomb et de zinc dans la vallée de la Medjerda. Il profite de cette mission pour évaluer les déjà célèbres gisements de phosphate tunisiens.

- en Australie, par deux fois, en 1899 et en 1910 pour sonder de manière hautement confidentielle des gisements aurifères de l'Australie occidentale.

Carrière

- Secrétariat du Conseil général des Mines (-). À sa sortie de l’École des mines avec rang de major, fraîchement nommé ingénieur de troisième classe, Henry Kuss est attaché pour un an au Secrétariat du Conseil général des Mines, poste idéal pour compléter sa connaissance de l’administration ; il est en même temps chargé de l'intérim d'un arrondissement du contrôle des chemins de fer de l'Est, et s'initie à la pratique de l'exploitation des voies ferrées sous la direction de l’ingénieur en chef des Ponts et Chaussées Adolphe Kuss, qui n’est autre que son oncle maternel.

- Grenoble ( -) : responsable du sous-arrondissement minéralogique de Grenoble et du contrôle du chemin de fer de Paris-Lyon-Méditerranée qui y est rattaché, Henry Kuss poursuit en parallèle des études géologiques et suit nombre de prospections et d'exploitations minières dans les Alpes dont les mines d'anthracite de La Mure et les mines de fer d'Allevard.

- Saint-Étienne (-) : alors même qu’il attend sa promotion au grade supérieur, Henry Kuss est « envoyé au front » par le Ministre des travaux publics : il s’agit de mettre de l’ordre dans le bassin houiller de la Loire affligé par les catastrophes successives du Puits Jabin (1871, 72 victimes, et 1876, 186 victimes), de Châtelus (1887, 79 victimes), de Verpilleux (1889, 207 victimes), du Puits Neuf (1889, 25 victimes) et de Villebœuf (1890, 112 victimes), soit 681 victimes en vingt ans, toutes attribuées à l'époque au grisou mais plus probablement dues au poussier. Dans ces fonctions, Henry Kuss va en six mois, à la fois rassurer le monde ouvrier et s'imposer aux exploitants des grandes sociétés minières (Roche-la-Molière et Firminy, Montrambert et La Béraudière, Mines de la Loire) : il leur fait appliquer avec rigueur une série de mesures préventives des explosions de grisou. « Ces mesures qui, plus tard, seront codifiées par l'Administration, dans des règlements généraux, ouvrent, dans les mines du bassin, une ère nouvelle: les accidents de grisou, devenus de plus en plus rares, n'y atteindront plus désormais les proportions de véritables catastrophes[2]. » Henry Kuss est fait chevalier de la Légion d’honneur quelques semaines après son départ de Saint-Étienne.

- Rodez (-). Henry Kuss est nommé ingénieur en chef de l'arrondissement minéralogique de Rodez, en remplacement de M. de Castelnau, qui prend l’arrondissement de Saint-Étienne, où il poursuivra avec succès la lutte pour la sécurité des exploitations minières. Les couches épaisses des bassins de l’Aveyron sont non moins riches en grisou que ceux de la Loire mais ils sont également propices aux feux souterrains. Henry Kuss n’aura de cesse de rappeler à ses collaborateurs comme aux exploitants les enseignements de la catastrophe de 1888 à la mine de Campagnac (49 victimes), car les préjugés et la routine des ingénieurs sont tout aussi rudes à combattre que l'inconscience des ouvriers. Henry Kuss est celui qui aura fait le plus pour substituer, dans le bassin de Decazeville, l'exploitation par tranches uniques prises en descendant à la méthode par étages de trois tranches montantes, dont la deuxième, presque toujours incomplètement exploitée, développe, dans la troisième, des feux impossibles à maîtriser et qui en entraînent l'abandon. Outre qu'elle diminue le danger des incendies pour la mine et pour le personnel, cette nouvelle méthode assure au total un meilleur rendement. Bien que les avantages de cette méthode puissent, avec le recul, paraître évidents, il aura fallu toute l’énergie de l’ingénieur Kuss pour les faire reconnaître.

- Douai (-). Henry Kuss reste 14 ans dans cet arrondissement minéralogique de Douai où se trouvent les mines du bassin de Valenciennes, le grand centre industriel de Lille, l'école des Maîtres-ouvriers mineurs de Douai et plus de trente mille mineurs. Henry Kuss multiplie les interventions :

- méthodes et règlements d'exploitation propres à écarter les dangers d'éboulement ;

- améliorations de l'exploitation minière : utilisation des gîtes, aérage, éclairage, assainissement, boisage des chantiers, aménagement des eaux, circulation du personnel ;

- suite l’explosion d'une réserve souterraine de dynamite, qui avait tué vingt et un mineurs le à Aniche, il reprend, dans tous ses détails, la question de l'emmagasinage et de la distribution des explosifs ;

- hygiène des travailleurs du sous-sol, il doit user de toute son influence pour obtenir le développement des bains-douches, ainsi que pour assurer le dépistage et le traitement systématique de l'ankylostomiase, une maladie parasitaire due au manque d’hygiène dans les exploitations.

Son souci de la sécurité et des conditions de travail lui confèrent une crédibilité qui le fait souvent appeler comme arbitre dans les conflits du travail et lui permet renseigner avec pertinence l'Administration quant aux enjeux de ces conflits.

En outre, Henry Kuss met sur pied à la demande du ministère des Armées, un plan permettant d’assurer, en cas de guerre, un approvisionnement régulier des armées en charbon par les mines d'Anzin en remplacement du charbon anglais, considéré comme peu sûr depuis l’incident de Fachoda. Il le fait avec d’autant plus de cœur que l’annexion de sa région natale à l’Empire allemand lui pèse, et que, en prévision du conflit vers lequel on se dirige inexorablement, il sent qu'il faut mobiliser toutes les énergies. Particulièrement satisfait de ses services, le Ministère de la Guerre lui fait attribuer le grade d’officier de la Légion d’Honneur.

Enfin, Henry Kuss prend simultanément la direction de l'École des maîtres-mineurs de Douai (aujourd’hui l’École des mines de Douai), dont il redresse rapidement la situation pour en faire un établissement de référence dont les diplômés se placent soit dans les mines de la région à la plus grande satisfaction des entreprises, soit à l’étranger et particulièrement dans les colonies où ces compétences techniques sont très demandées.

- Conseil général des Mines et Commissions diverses (-). Nommé Inspecteur général de deuxième classe, Henry Kuss est successivement chargé de la Division du Sud-Est, théâtre de ses débuts, puis l'année suivante, de la Division du Centre, dont dépend l'École des mines de Saint-Étienne, puis en 1909 de la Division du Nord-Ouest, où figurent, à côté des grands bassins houillers du Nord et du Pas-de-Calais, différentes régions ferrifères en voie de développement dans l'Orne et la Basse-Normandie.

Le , il est nommé Inspecteur général de première classe. Mais l'Administration n'a pas attendu jusque-là pour le faire entrer dans nombre de Commissions. En 1914, il est ainsi Président de la Commission interministérielle de navigation aérienne, membre de la Commission centrale des machines à vapeur, de la Commission d'hygiène dans les mines, de la Commission des recherches scientifiques sur le grisou et les explosifs, du Comité consultatif des chemins de fer, de la Commission permanente des stations hydrominérales et climatiques. En outre, il a été pendant plusieurs années Commissaire technique à la Commission militaire des mines. « À toutes ces Commissions, et surtout au Conseil général des Mines, Kuss apporte la collaboration la plus assidue et la plus précieuse, ne reculant jamais devant la tâche de rapporteur, dans les questions délicates où sa compétence le désigne. C'est d'ailleurs en toute conscience qu'il remplit sa mission. Il n'est pas une pièce du dossier qu'il ne lise attentivement ; pas une des circonstances de l'affaire qu'il ne veuille tirer au clair ; pas un point litigieux qu'il n'élucide avec sa rectitude de jugement et sa clarté coutumières. Aussi, les conclusions de ses rapports, toujours formulées avec netteté, sont-elles adoptées le plus souvent à l'unanimité, tellement grande est la confiance qu'il inspire à ses collègues[2]. »

- 1914 : Direction de l'École supérieure des mines de Paris. Lors de la retraite du directeur de l’École, M. Delafond, les connaissances et l’expérience d’Henry Kuss en faisaient son successeur naturel. Nommé le , pour entrer en fonction le 1er août suivant, il tomba malade fin juin et mourut cinq mois plus tard. Entre-temps, la guerre avait éclaté, et la mobilisation avait fait ajourner la rentrée. Henry Kuss ne put donc exercer cette fonction à laquelle il semblait si bien préparé.

Travaux scientifiques

Traduction du Traité des gîtes métallifères

- En 1884, Henry Kuss, qui est non seulement un géologue reconnu mais aussi un parfait germanophone, publie cinq ans après sa parution en Allemagne une traduction du magistral Traité des gîtes métallifères (Lehre von der Lagerstätten der Erze, paru en 1879) d'Albrecht von Groddeck (1837-1887), directeur de l'Académie royale des mines de Clausthal. « Frappé, depuis longtemps, de la pauvreté de notre littérature géologique didactique », il se propose, écrit-il dans l'avant-propos, de « faire œuvre utile en mettant à la portée des lecteurs français un ouvrage destiné à devenir classique en Allemagne, dans le pays des fortes traditions minières. » Toutefois cet ouvrage didactique ne fait pas mention d’exemples tirés des gîtes anglais, français ou espagnols ni des théories géologiques d’origine françaises. Par déférence pour l'auteur, Kuss renonce à ajouter une postface, mais signale le « sérieux intérêt scientifique à savoir quelles sont les théories généralement admises en Allemagne, alors même, alors surtout qu'elles diffèrent sensiblement de celles qui ont cours en France. »

Publications en propre

K%C3%BCss_Henri_bpt6k931641f.jpg.webp)

Outre le travail précédent, Henry Kuss a beaucoup écrit sur des questions de mines ou de métallurgie en parallèle de son activité principale :

- Henry Kuss, Mémoire sur les mines et usines d'Almaden, Paris, , 119 p.

- Georges Rolland, Henri Kuss et Samuel Benedict Christy, Les gisements de mercure de Californie, Paris, , 463 p.

- 1885 : « Monographie de l'industrie minérale du Dauphiné », avec une intéressante description des mines de la Mure et des exploitations rudimentaires d'anthracite alors existantes dans l'Oisans et le Briançonnais, publié à l’occasion du Congrès tenu à Grenoble par l'Association française pour l'avancement des sciences.

- 1900 : brochure sur l'École des maîtres mineurs de Douai, à l’occasion de l’Exposition universelle.

- 1908 : « Traité de l'exploitation des mines », in Encyclopédie théorique et pratique des connaissances civiles et militaires, avec la collaboration de deux autres brillants ingénieurs du corps des mines, Lucien Fèvre et Jules Aubrun. À sa mort, Kuss n’a malheureusement rédigé que l’aperçu synthétique de géologie minière par lequel débute l'ouvrage et qui en résume les notions essentielles en une centaine pages.

Congrès et missions officielles à l'étranger

Outre ses compétences techniques et scientifiques, Henry Kuss maîtrise l’anglais, l’allemand et l’espagnol, y compris dans le domaine technique ; il est donc naturellement délégué par le Ministère des travaux publics à de nombreuses Conférences internationales :

- 1905 : congrès des mines, de la métallurgie, de la mécanique et de la géologie appliquée à Liège

- , à Düsseldorf, il, assiste, comme chef de la délégation française, au Congrès des mines et de la métallurgie.

- : Exposition de Bruxelles et visite des bassins houillers belges, pour y étudier les installations relatives à l'hygiène des ouvriers dans les mines ; les principales observations recueillies par lui au cours de cette mission se trouvent consignées dans deux notes, l'une « sur l'installation de bains-douches pour les ouvriers mineurs », l'autre « sur la lutte contre l'ankylostomiase dans les mines de Belgique ».

- : Congrès international de sauvetage et de prévention des accidents, section des mines, à Vienne.

Dans son époque

L'École des mines de Douai

Quand Henry Kuss en prend la direction en 1904, l’École des Maîtres Mineurs de Douai est une institution en crise profonde. Créée par décret du , à l'image de celle d'Alès trente-cinq ans plus tôt, elle a pour vocation de former des maîtres mineurs et des géomètres pour l'industrie minière. Si le nombre des admissions (24 en 1878 et 20 en 1879) avait initialement été suffisant pour satisfaire aux besoins, il était tombé à 15 en 1880, et n'atteignait plus que 13, en moyenne, dans la décennie suivante. Henry Kuss rénove l’école sur le plan de la qualité de l’enseignement, du recrutement des élèves, du lien avec les futurs employeurs potentiels et du placement des diplômés :

- Kuss recrute des professeurs de forte compétence, choisis parmi les plus expérimentés des contrôleurs des Mines ;

- il écarte impitoyablement les candidats n'ayant pas préalablement acquis une réelle pratique du métier de mineur ;

- il fait entrer au Conseil d'Administration, aux côtés des élus et des représentants de l'Administration, des chefs d’entreprises minières, tels que MM. François et Reumaux, appelés à utiliser les élèves à leur sortie de l'École ;

- Kuss aide les diplômés à se placer d'après leurs aptitudes spéciales et les suit plus tard dans leur carrière. Il est secondé dans cette tâche par la Société amicale des anciens élèves, dont il restera le Président d'honneur jusqu'à sa mort. En 1906, quand il quitte l'École, sur 393 anciens élèves dont on a pu relever les professions, 141, soit plus du tiers, sont surveillants, porions ou chefs porions dans les mines, et 110 autres sont employés comme chefs-géomètres, géomètres ou vérificateurs. Kuss s'efforce aussi d’ouvrir à ses anciens élèves des débouchés dans les colonies, conscient du besoin pour la France de mettre en valeur les ressources de l'outre-mer. En 1913, 81 de ses anciens élèves étaient installés aux colonies ou à l'étranger. Le , il obtient de haute lutte un décret permettant de nommer contrôleurs des Mines, au titre colonial, les élèves diplômés de l'École de Douai.

Sous la direction d’Henry Kuss, le nombre des admissions remonte rapidement à la pleine capacité de l’école, soit trente élèves par promotion. Lors de l'Exposition universelle de 1900, l’École expose, dans le Palais des Mines et de la Métallurgie, quelques travaux des Élèves, accompagnés de tableaux statistiques ou synoptiques, ainsi qu'une notice où Kuss résume l'histoire, l'organisation et les progrès de l'établissement. Une médaille d'argent est attribuée à l’École en reconnaissance de ses résultats. Au travers de ses efforts payants pour établir l’École des mines de Douai, Kuss se révèle un éducateur-né, digne fils de son père lui-même grand formateur. En outre, il veut contribuer par là à l'œuvre de la concorde sociale, l'une de ses principales préoccupations, ainsi qu’il l’écrit lui-même : « J'estime que, dans notre démocratie en travail, les maîtres-mineurs ont un rôle essentiel. Originaires de familles d'ouvriers, ils comprennent le langage des ouvriers, connaissent leurs aspirations et peuvent, mieux que personne, leur servir d'éducateurs et de guides dans la marche vers le progrès social, à réaliser par l'union harmonieuse du travail manuel et du travail intellectuel. »

Patriotisme

L’attachement patriotique d’Henry Kuss à la France est une affaire de famille puisque son grand-père Georges Jacques (1753-1811), pasteur luthérien, avait été, sous la Révolution, agent national de Bouxwiller. Cet attachement se manifeste à plusieurs reprises. D’abord, alors qu’Henry Kuss est élève à l’École polytechnique, il doit opter pour la nationalité française, comme le prévoyaient les clauses du traité de Francfort du , ce qu’il fait à la mairie du 5e arrondissement, le . Dans ses fonctions de responsable de l’arrondissement minéralogique de Douai, il s’illustre par les services rendus au ministère des Armées, ce qui lui vaudra la promotion au grade d'officier de la Légion d’Honneur à la demande du Ministère de la Guerre. Lorsqu’il apprend le , alors qu’il est déjà cloué sur son lit de souffrance, que les troupes françaises ont libéré Mulhouse et Cernay, sa ville natale, sa joie est si grande qu’il fait pavoiser son lit de deux petits drapeaux français; ils y resteront jusqu'à l'heure de sa mort. Jusqu'à la fin, il suit avec passion les péripéties du conflit. À tous ceux qui le visitent, il demande des nouvelles du front, et, même aux jours les plus sombres, il exprime son inébranlable confiance dans le succès final.

Protestantisme

Fils et petit-fils de pasteur, Henry Kuss s'était, dans chacune de ses résidences successives, associé à la vie de la paroisse protestante. Lors de la séparation de l’Église et de l’État, étant donné son expérience de l’Administration, on lui demanda de préparer les statuts et règlements du synode régional des églises du nord-Est de la France. Son travail fut tellement apprécié qu'on le sollicita pour représenter ce synode au sein de l'Union nationale des Églises évangéliques réformées. Il assuma donc une part considérable des travaux des comités d'études et d'organisation, puis de ceux de la Commission synodale permanente et des réunions des Synodes.

Vie de famille

Henry Kuss fut soutien de famille dès un très jeune âge, soutenant financièrement sa mère veuve et assurant le rôle de chef de famille à l'égard de ses frères et sœurs. Le , il épouse Jeanne Weiss[3], dont une alliance de famille lui avait fait faire la connaissance, à Grenoble, au foyer d'Alsaciens émigrés comme lui. Compagne attentionnée, elle n'hésita pas à l'accompagner en Afrique, ni à traverser la mer Rouge et l'Océan Indien avec lui lors de leur voyage en Australie. Ils eurent une fille.

Distinctions

- Prix Laplace de l’Académie des sciences (1874)

- Chevalier de la Légion d'honneur le , à la demande du Ministre des Travaux Publics.

- Officier de la Légion d'honneur, le , à la demande du ministre de la Guerre, en reconnaissance de sa collaboration efficace avec l'autorité militaire.

Notes et références

- L'essentiel de l'information de cet article provient de Lallemand 1922. Des vérifications ont été faites auprès des archives départementales concernées (pour l'État-civil et les catastrophes minières) ou nationales (dossiers de la Légion d'Honneur).

- Lallemand 1922.

- A l’État-civil Cécile Jeanne Weiss ; Archives départementales de l’Isère, acte de mariage du 11 juin 1888 à la mairie de Grenoble

Sources

- Charles Lallemand, « Notice nécrologique sur Henry Kuss, inspecteur général des mines, directeur de l’École nationale supérieure des mines », Annales des Mines, vol. tome 2, , p. 153-186 (lire en ligne), également accessible sur « Annales des Mines, douzième série, tome II », sur le site de Gallica.

- Dossier sur les catastrophes minières du Bassin de la Loire, Archives départementales de la Loire

- Base de données Léonore du Ministère de la culture

Voir aussi

Bibliographie

- Jean-Yves Mariotte, « Henry Kuss », in Nouveau Dictionnaire de biographie alsacienne, vol. 22, p. 2139.