Guerres civiles colombiennes

Les guerres civiles colombiennes sont une série de guerres civiles ayant secoué la Nouvelle-Grenade (actuels pays de Colombie et du Panama) depuis son indépendance jusqu'à nos jours, en particulier durant le XIXe siècle.

Depuis son indépendance, à la suite de la dissolution de la Grande Colombie en 1830, la Colombie n'a pas connu de période de plus de quinze ans sans guerre civile, sauf durant la période 1902-1948, qui fait figure d'exception à la règle. Ceci en fait probablement le pays le plus instable de la région, ce qui rend d'autant plus étonnant que la Colombie, contrairement à tous ses voisins, est toujours restée une démocratie, à la seule exception de la dictature du général Gustavo Rojas Pinilla, qui occupe le pouvoir entre 1953 et 1957 afin de faire cesser l'instabilité découlant de La Violencia.

Les causes de ces guerres sont principalement l'ambition des dirigeants et des partis conservateur et libéral, qui voyaient dans la guerre le moyen de conquérir le pouvoir, et l'incapacité de ces mêmes dirigeants et partis à concilier des visions idéologiques différentes. Ces luttes ont modifié à plusieurs reprises la forme de l'État colombien : constituée comme une république centralisée, la République de Nouvelle-Grenade devient un État fédéral entre 1858 et 1886 sous le nom de Confédération grenadine puis d'États-Unis de Colombie, avant de retrouver un caractère centraliste après la Regeneración et l'adoption de la constitution de 1886 qui crée la République de Colombie actuelle. Cette constitution reste en vigueur pendant plus d'un siècle, sans que les luttes entre conservateurs et libéraux ne cessent pour autant.

L'adoption d'une nouvelle constitution en 1991, qui instaure le pluralisme et met fin à la domination des deux partis historiques (qui ont par ailleurs beaucoup évolué depuis leurs fondations), rend improbable un nouvel affrontement de ce type à l'avenir. La Colombie doit cependant faire face aux mouvements de guérilla d'extrême gauche marxistes (FARC, ELN, EPL) et aux actions des paramilitaires d'extrême droite (Águilas Negras), qui malgré le relatif succès de la politique de sécurité démocratique instaurée par le président Álvaro Uribe durant ses deux mandats, de 2002 à 2010, et poursuivie par son successeur Juan Manuel Santos, restent des facteurs importants d'instabilité.

Deux idéologies inconciliables

Bolivarisme et parti conservateur

Le bolivarisme se fonde sur les idées du libérateur Simón Bolívar, qui fut d'ailleurs influencé par le philosophe genevois Jean-Jacques Rousseau. Les bolivaristes se réclament de certains préceptes formulés par Simón Bolívar dans sa Lettre de Jamaïque, le Discours d'Angostura, Le Manifeste de Carthagène et d'autre écrits, notamment en ce qui concerne la justice sociale, la liberté et l'égalité des droits.

Ils sont favorables à un État central fort et un appui sur l'Église.

À l'issue de la Guerre des Suprêmes, les partisans colombiens de cette idéologie se regroupent en 1849 au sein du parti conservateur colombien.

Santandérisme et parti libéral

Le santandérisme est inspiré sur la vie et l'œuvre du général Francisco de Paula Santander. Il est fondé sur le modèle de la république fédérale[1] et les courants anticléricaux, progressistes, humanistes et libéraux. Elle est cataloguée comme de centre droit.

À l'issue de la Guerre des Suprêmes, les idéaux du santandérisme sont à l'origine de la formation du parti libéral colombien en 1848[2]

Première indépendance et premiers troubles

La période de 1810 à 1816 qui suit les déclarations d'indépendance se caractérise par d'intenses combats entre indépendantistes pour définir le mode de gouvernement du nouvel État. La lutte constante entre fédéralistes santandéristes et centralistes bolivaristes conduit à une période d'instabilité prolongée. De la même façon que pendant la lutte d'indépendance de la Vice-royauté du Río de la Plata, toutes les provinces - et même quelques villes - créent leur propre « junte », chacune se déclarant indépendante par rapport aux autres. Même si celle de Bogota s'autoproclame « Junte principale du Nouveau Royaume de Grenade », le territoire reste divisé politiquement : des villes moins importantes créent leur propre junte indépendante de celle de leur capitale provinciale, ce qui conduit à des conflits militaires. Les mois qui suivent verront l'échec de deux propositions visant à réunir un Congrès des Provinces.

En 1811 la province de Bogota, centraliste, se déclare État indépendant sous le nom de Cundinamarca ; les autres provinces s'unissent au sein d'une fédération nommée Provinces-Unies de Nouvelle-Grenade. Rapidement le mode de gouvernement de la Nouvelle-Grenade devient un sujet de désaccord et deux guerres s'ensuivent : l'une à la fin de 1812 et l'autre en 1814. La première guerre se termine sans vainqueur ni vaincu. Cela n'empêche pas le Cundinamarca d'organiser une expédition contre Popayán et Pasto, deux villes royalistes. L'expédition échoue et le président du Cundinamarca, Antonio Nariño, est fait prisonnier.

Profitant de l'affaiblissement du Cundinamarca, le gouvernement des Provinces-Unies lui envoie une armée dirigée par Simón Bolívar, qui a fui le Venezuela pour la seconde fois après la chute de la Deuxième République du Venezuela. En décembre 1814, Bolívar contraint le Cundinamarca à se joindre aux Provinces-Unies. Cependant, au milieu de l'année 1815, Pablo Morillo arrive en Nouvelle-Grenade à la tête d'un important corps expéditionnaire et entame la reconquête espagnole qui sera achevée dès 1816.

Deux siècles de guerres civiles

Guerre des Suprêmes (1839-1842)

La dissolution de la Grande Colombie, en 1830, laisse la région de la Nouvelle-Grenade en état de guerre quasi permanent. La République de Nouvelle-Grenade nouvellement créée connaît ainsi de nombreux conflits de caractère local ou régional plus ou moins sanglants. Le conflit généralisé éclate dès 1839 et est nommé d'après le titre ronflant de Supremo que se donnaient les chefs des différentes factions libérales.

L'étincelle qui démarre la réaction en chaîne est la décision du Congrès de supprimer les couvents mineurs de la région de Pasto. Cette décision provoque le le soulèvement de la population très catholique de la région, avec le soutien des fédéralistes libéraux auxquels il sert de prétexte et du général Juan José Flores, dirigeant de l'Équateur voisin.

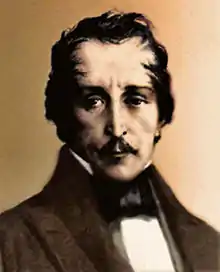

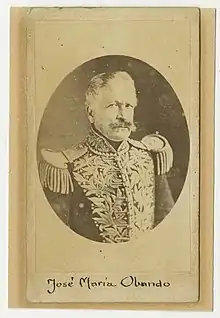

Les santandéristes espéraient que le président, José Ignacio de Márquez, nommerait José María Obando à la tête de la force militaire chargée de mater la rébellion, car ce commandement le mettrait en bonne position pour l'élection suivante. Mais le président nomme le général Pedro Alcántara Herrán.

Le à Buesaco, Herrán met en déroute la force principale des insurgés de Pasto. La réduction des dernières poches de résistance conduit à la capture de José Erazo. Ce dernier, ex-guérillero obandiste connu pour posséder la maison où Antonio José de Sucre mourut assassiné en 1830. Selon la version du gouvernement, celui-ci dénonça ses complices avec lesquels il avait monté cet assassinat, le commandant Antonio M. Alvárez, chef militaire des insurgés, et le général José María Obando, probable candidat du parti d'opposition aux prochaines élections présidentielles. Obando est forcé de quitter Bogota. Il se dirige vers Pasto et rejoint la rébellion. La mort de Francisco de Paula Santander en fait d'Obando le chef de l'opposition. Celui-ci sort de Pasto et démarre une insurrection en .

La forte probabilité que l'insurrection d'Obando gagne le reste du pays pousse le président Márquez à accepter l'aide militaire du général Juan José Flores, dirigeant de l'Équateur voisin, lui promettant des concessions territoriales. Les forces combinées de Flores et Herrán ont tôt fait de défaire Obando mais c'est une victoire à la Pyrrhus pour Márquez car l'opposition ne se gêne pas pour faire remarquer l'intervention étrangère et les compromissions qui en découlent.

Ainsi, sitôt les troupes équatoriennes parties, les chefs santandéristes engagent des opérations militaires. Les uns après les autres, ils se rebellent contre le gouvernement : Manuel González à El Socorro, José María Vezga à Mariquita, Juan José Reyes Patria à Sogamoso et Tunja, le père Rafael María Vásquez à Vélez, Francisco Farfán dans la province de Casanare, Salvador Córdova dans la province d'Antioquia, Francisco Carmena à Santa Marta, Juan Antonio Gutiérrez de Piñeres à Carthagène des Indes, Lorenzo Hernández à Mompós et Tomás Herrera dans la province de Panama.

Les chefs rebelles prononcent la sécession de leurs provinces transformées en États souverains, se donnent le titre de « chefs suprêmes » (espagnol : jefes supremos), et déclarent qu'ils ne réintégreront la Nouvelle-Grenade que lorsque celle-ci sera devenue une fédération. Sur les vingt provinces que compte alors la République de Nouvelle-Grenade, douze sont entièrement aux mains des rebelles, quatre sont partiellement occupées et les quatre autres restent sous domination précaire du gouvernement à l'exception de Bogota, pleinement sous contrôle.

Les combats favorisent dans un premier temps les rebelles. Reyes Patria et González sont victorieux à La Polonia, près d'El Socorro. Ils y vainquent les seules troupes gouvernementales laissées par le président Márquez pour tenir l'intérieur du pays, le reste de l'armée étant dans la région de Pasto. Cette victoire renforce le prestige des rebelles et leur permet d'incorporer de plus en plus de recrues. González se déclare chef suprême de l'État libre et indépendant formé par les ex-provinces de Socorro, Tunja, Pamplona, Vélez et Casanare. Bogotá est menacée.

Le président se rend à Popayán le , alors que Juan José Neira vainc les troupes fédéralistes lors de la bataille de La Culebra, près de Bogotá. Cette victoire permet le reflux des troupes fédéralistes, poursuivies par les forces de Neira et des généraux Herrán et Mosquera.

Les insurgés libéraux ne purent parvenir à s'unir politiquement et militairement ce qui conduisit à la déroute de José María Obando, leur unique leader ayant assez de prestige pour briguer la présidence. Ils ressortent donc de ce conflit passablement affaiblis.

Le président José Ignacio de Márquez termine son mandat de manière énergique grâce à cette guerre. Les deux généraux ayant maté la rébellion, Pedro Alcántara Herrán (chef de l'Armée) et Tomás Cipriano de Mosquera (secrétaire à la Guerre), en retirent un grand prestige et une grande influence, ce qui leur permettra d'occuper la présidence respectivement entre 1841 et 1845 et entre 1845 et 1849.

Les divergences d'opinions mises en exergue par la guerre entre les bolivaristes et les santandéristes se traduisent par la constitution des deux partis qui régenteront à tour de rôle la vie politique colombienne pendant plus d'un siècle, le parti libéral, créé en 1848, et le parti conservateur, créé en 1849. Leurs luttes opiniâtres seront la source de nombreuses autres guerres civiles.

Guerre civile colombienne de 1851

En 1851, les libéraux sont au pouvoir en la personne du président José Hilario López, qui a succédé au général Tomás Cipriano de Mosquera en avril 1849. Les libéraux, après leur défaite durant la guerre des Suprêmes, ont été amnistiés par Mosquera et ont retrouvé leurs forces, poussés par les révolutions de 1848 en Europe qui reprennent leurs idées et leur donnent l'ascendant sur l'opposition conservatrice.

De vastes réformes sont engagées, notamment contre la prédominance de l'Église. Les Jésuites, revenus en 1843, sont expulsés de nouveau par le décret du . La constitution est amendée en 1851 et la plupart des réformes réclamées par l'opinion publique sont effectuées : abolition de la peine de mort pour les délits politiques, institution du jury, liberté de la presse, liberté de la navigation des fleuves de l'intérieur et des frontières, abolition de certains impôts (notamment la dîme). Cela ne va pas sans susciter de nombreuses réactions des milieux conservateurs.

Le le gouvernement décide de l'abolition de l'esclavage. Les grand propriétaires terriens et les esclavagistes se révoltent alors, soutenu par les conservateurs.

Les révoltes conservatrices de concentrent dans le sud et l'ouest du pays. Les forces de Pasto, Popayán, Tuquerres et Antioquia sont attaquées par les généraux José María Obando et Tomás de Herrera.

Dans le sud du pays, le conservateur Julio Arboleda est mis en déroute à Buesaco par le général Manuel María Franco et doit s'enfuir en Équateur puis au Pérou après la prise pouvoir des libéraux à Quito.

Dans l'ouest, la province d'Antioquia proclame son indépendance du gouvernement central et décrète le fédéralisme. Le sénateur et général Eusebio Borrero lève une armée de huit cents hommes et occupe Medellín. Le général Tomás de Herrera marche sur Salamina et force le général Braulio Henao à se rendre. Borrero quant à lui affronte Herrera aux alentours d'Abejorral. Herrera se replie vers Rionegro où il finit par mettre en déroute Borrero dans le cimetière de la ville le . Borrero est exilé en Jamaïque.

Les libéraux au pouvoir sortent renforcés politiquement de ces affrontements. Le train de réformes engagé peut donc continuer.

Militairement vaincus, les conservateurs sont contraints de subir les réformes libérales.

Guerre civile colombienne de 1854

En 1854, les libéraux sont au pouvoir en la personne du président José María Obando, qui a succédé à José Hilario López en avril 1853 face au candidat panaméen Tomás de Herrera. Une nouvelle constitution a été adoptée en 1853 qui amorce un virage idéologique pour le pays reflétant les idées libérales.

En mars 1854, le général José María Melo, à la tête de la garnison de Bogota, est accusé de meurtre, ce qui le pousse à la rébellion armée contre le gouvernement d'Obando. Le , il dissout les Chambres, abolit la constitution et enferme le président. Lorsqu'il proclame la dictature, le pays se soulève.

Avant la mise en détention du président Obando, le gouvernement et le Congrès se sont rendus à Ibagué pour lutter contre la dictature à la demande du vice-président José de Obaldía.

En de nombreux endroits du pays, des soulèvements éclatent contre la dictature. L'ancien président José Hilario López, commandant de l'Armée du sud, bat les mélistes de Cali, Buenaventura et Cartago.

Les forces combinées de Pedro Alcántara Herrán, Tomás Cipriano de Mosquera et López parviennent à vaincre les forces de Melo à Bogotá le . L'acte de reddition est signé dans l'actuel parc Santander.

José María Melo est jugé et destitué par le Congrès. Le général Mosquera demande que Melo soit fusillé mais Herrán s'y oppose et lui impose l'exil.

Guerre civile colombienne de 1860-1862

La guerre civile de 1860-1862 est la manifestation des intérêts du parti libéral colombien qui souhaite aller plus loin dans la politique de fédéralisme initiée en 1858 par la création de la Confédération grenadine qui succède à la République de Nouvelle-Grenade et achever la séparation de l'Église et de l'État. Il s'oppose en cela au gouvernement central tenu par le parti conservateur.

En 1861, le général Tomás Cipriano de Mosquera (ancien président de la République de Nouvelle-Grenade entre 1845 et 1849 et chef de file des libéraux) déclare la sécession de l'État souverain de Cauca, le plus vaste des États fédérés, et la guerre au gouvernement de la Confédération afin d'augmenter le pouvoir du Cauca. Le , Mosquera prend Bogota et se déclare président provisoire. L'un de ses premiers actes est de renommer le pays en États-Unis de Nouvelle-Grenade (espagnol : Estados Unidos de Nueva Granada), nom abandonné en novembre de la même année pour celui d'États-Unis de Colombie (espagnol : Estados Unidos de Colombia).

Le se réunit la convention de Rionegro. Il en résulte une nouvelle constitution qui entérine le changement de nom du pays et redéfinit la répartition des pouvoirs entre le gouvernement central et les États fédérés au profit de ces derniers. La diminution du pouvoir central entraînera de nombreux heurts entre les États fédérés, certains dégénérant en guerre civile (notamment en 1876-1877).

Guerre civile colombienne de 1876-1877

Le mécontentement des conservateurs, à la suite des mesures laïcisantes adoptées dans le domaine de l'éducation et par l'esprit ouvertement antireligieux et anticlérical des libéraux radicaux, débouche sur un nouveau conflit en 1876.

L'élément déclencheur est l'élection présidentielle de 1876, où aucun candidat n'atteint la majorité absolue. C'est le Congrès qui désigne le libéral Aquileo Parra le [3]. Les États dirigés par des conservateurs refusent de reconnaître cette nomination et entrent en rébellion contre le pouvoir central.

Les troupes libérales, qui défendent le gouvernement radical d'Aquileo Parra, sont sous les ordres des généraux Julián Trujillo, Santos Acosta, Sergio Camargo et Tomás Rengifo. Les troupes conservatrices sont dirigées par les généraux Leonardo Canal, Manuel Briceño, Manuel Casablanca, Sergio Arboleda et Marceliano Vélez.

La guerre civile débute dans l'État souverain de Cauca avant de s'étendre aux États d'Antioquia, Tolima, Santander, Cundinamarca et Boyacá.

Le , le général Trujillo gagne la bataille de Los Chancos, dans l'État du Cauca, qui voit s'opposer entre 24 et 25 000 libéraux et entre 16 et 20 000 conservateurs et fait entre 200 et 770 morts côté conservateur et 212 à 300 morts côté libéral[3].

La bataille de Guarrapata, dans l'État de Tolima, qui se déroule entre le 19 et le , voit s'affronter 12 000 combattants, faisant 1 319 morts et 190 blessés[3].

Lors de la bataille de Mutiscua (État de Santander), le , 1 200 libéraux affrontent 1 000 conservateurs, faisant 24 morts[3].

À La Donjuana (État de Santander), le , 4 900 libéraux combattent contre 4 000 conservateurs. Les libéraux comptent entre 110 et 500 morts et les conservateurs 250[3].

D'autres combats mineurs ont lieu à Tequia (32 morts) et Cúcuta (6 morts)[3].

La guerre voit finalement la victoire des libéraux et le maintien d'Aquileo Parra à la présidence des États-Unis de Colombie.

Le général Julián Trujillo Largacha, grand vainqueur de la guerre, est élu président lors de l'élection suivante et prend ses fonctions le .

Guerre civile colombienne de 1885

Les libéraux radicaux dirigeant l'État souverain de Santander s'opposent à la politique centraliste du président Rafael Núñez et son projet de Regeneración. Ce désaccord se transforme en une déclaration de guerre, rapidement suivi par les États souverains aux dirigeants libéraux. Les États conservateurs prennent aussitôt la défense de Nuñez.

Le se livre la bataille de la Humareda qui, bien que gagnée par les libéraux radicaux, voit la mort de plusieurs de leurs principaux dirigeants. Les libéraux insurgés finissent par se rendre en novembre 1885.

Le triomphe des forces gouvernementales sert de prétexte au président Nuñez pour annoncer la fin de la validité de la constitution de 1863, inspirée par le radicalisme libéral. Il lance une profonde réforme constitutionnelle qui se conclut par l'adoption d'une nouvelle constitution en 1886 et l'avènement de la République de Colombie.

Guerre civile colombienne de 1895

Durant la période 1892-1896, le parti libéral colombien n'est représenté au Congrès que par Luis Antonio Robles (es), tandis que la présidence est occupée par Miguel Antonio Caro, membre du Parti national, après le retrait de Rafael Núñez pour raison de santé. Ce dernier meurt à Carthagène des Indes le .

Dès sa prise de fonction, Caro prend des mesures impopulaires basées sur la Loi 61 de 1888, appelée Ley de los Caballos. Les libertés individuelles et la liberté de la presse sont diminuées, et le gouvernement peut arrêter ses ennemis politiques sans procès.

Dans la nuit du , le directeur de la nouvelle police nationale colombienne, le commissaire français Jean Marie Marcelin Gilibert, déjoue un complot ourdi depuis son exil à Curaçao par le général libéral Avelino Rosas Córdoba qui projetait de faire arrêter le président Caro.

Le , les libéraux se soulèvent sous le commandement du général Siervo Sarmiento. Il est vaincu par les partisans de Rafael Reyes lors de la bataille de La Tribuna (Cundinamarca).

Le conflit s’étend alors à l'ensemble du pays. Le département du Cauca se range du côté des libéraux durant les batailles de Chicoral et El Papayo (Tolima).

La guerre civile se termine par la défaite des forces libérales lors de la bataille d'El Enciso (le ) où le général Ruiz est mis en déroute après avoir perdu plus de mille hommes.

Guerre des Mille Jours (1899-1902)

Commencée en octobre 1899 sous le prétexte de la récession causée par la chute du cours du café, la guerre des Mille Jours (guerra de los Mil Días en espagnol) est le fruit de la rivalité entre les conservateurs et les libéraux, les forces gouvernementales conservatrices étant bien mieux organisées et armées que leurs adversaires.

Cette guerre civile de grande ampleur, qui provoque la création de nombreux fronts de guérilla et est marquée par l'ingérence de forces étrangères (vénézuéliennes, cubaines, nicaraguayennes et équatoriennes), prend fin en 1902 après avoir causé la mort d’environ cent mille personnes, soit 3,5 % de la population de l’époque.

De plus, la guerre amène la perte du Panama, à la suite de l’intervention des États-Unis, qui provoquent la sécession de ce territoire (devenu en 1903 un État indépendant), afin de pouvoir y creuser le canal qui allait relier l'océan Atlantique et l'océan Pacifique.

La Violencia (1948-1960)

Le , le leader libéral Jorge Eliécer Gaitán est assassiné lors de la réunion constitutive de l’Organisation des États américains (OEA) à Bogotá. La mort violente de cet éminent dirigeant du Parti libéral, souvent taxé de populisme et dont la popularité effrayait autant les responsables du Parti conservateur qu’une frange non marginale de sa propre faction, provoque des émeutes d’une violence déchaînée dont l’histoire colombienne se souviendra sous le nom de « Bogotazo ».

La répression orchestrée par les conservateurs au pouvoir, réunis autour du président Laureano Gómez, se transforme progressivement en une véritable guerre civile opposant une droite catholique à une gauche libérale mais radicalisée par l’assassinat de son chef et l’ambiance d’intolérance politique du moment.

Ce conflit qui dure de 1948 à 1953 est connu comme « La Violencia » et provoque la mort de près de 300 000 Colombiens[4] sur une population estimée à 15 millions d’habitants (2 %). Il s’agit certainement là de l’un des plus violents conflits politiques de l’histoire du pays et d’une période excessivement traumatisante pour le peuple colombien. La Violencia est à plus d’un titre une époque clé pour comprendre le développement du conflit actuel.

Tout d’abord, elle provoque la renaissance de mouvements guérilleros de gauche, libéraux puis communistes. C’est de l’époque de la Violencia que date l’apparition des milices d’autodéfense paysanne[4] modernes établies pour lutter contre les exactions des militaires et des groupes armés conservateurs, milices qui donneront postérieurement naissance, entre autres, aux Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC)[4].

Il s’agissait en premier lieu de guérillas d’origine libérale dont certaines se transformeront en guérillas communistes, principalement dans les départements de Cundinamarca (Bogotá) et de Tolima (Ibagué).

À la suite de la Violencia, le général Rojas Pinilla prend le pouvoir en juin 1953 par un coup d’État dans le but de faire cesser ce bain de sang et de stabiliser une démocratie vacillante. La reprise en main du pouvoir par les militaires permet progressivement un retour à la normale, sans que cela signifie l’arrêt total des combats qui reprennent avec force fin 1953, grâce à une loi d’amnistie et à la relative neutralité de Pinilla face au conflit qui oppose libéraux et conservateurs. Une grande partie des combattants de gauche refuse de déposer les armes (les factions libérales acceptent le compromis alors que les socialistes se radicalisent), prennent le maquis dans le sud du pays principalement dans les régions de Huila et Tolima et, à la suite de la révolution cubaine de 1959, se rapprochent du communisme.

Le général Rojas Pinilla est renversé en 1957 et le Front National est mis en place. Il s’agit d’un accord entre libéraux et conservateurs qui, ayant conscience de la ruine du pays après 10 ans de guerre civile et de l’impossibilité de sortir de la crise par de simples élections, décident de partager le pouvoir en se répartissant équitablement les charges gouvernementales. Ainsi, de 1958 à 1978, libéraux et conservateurs se succéderont au pouvoir par période de quatre ans (la durée du mandat présidentiel) sans qu’aucune autre formation politique ne puisse se présenter aux élections[5].

En outre, c'est dans les années 1960 que l'État crée et soutient les paramilitaires (qui deviendront par la suite les Autodéfenses unies de Colombie, AUC, d'extrême-droite) dans le cadre d'une stratégie contre-insurrectionnelle. Ainsi, les décrets du Congrès colombien 3398 de 1965 visant à organiser la défense nationale autorise le ministère de la Guerre à « armer des groupes de civils avec un matériel normalement réservé aux forces armées ». Ce décret devient permanent en 1968 avant d’être déclaré inconstitutionnel en 1989 par la Cour suprême[6].

Conflit armé colombien (depuis 1964)

Le conflit armé colombien débute au milieu des années 1960 avec la création de différentes guérillas marxistes, originairement des milices d’autodéfense paysanne[4] modernes établies pour lutter contre les exactions des militaires et des groupes armés conservateurs, à l’œuvre durant la Violencia. Ces milices donneront postérieurement naissance, entre autres, aux Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC)[4].

À partir des années 1980, des groupes paramilitaires se constituent, se présentant comme une force de contre-insurrection opposée aux guérillas que l'État ne parvient pas à vaincre. Au cours des années 2000, les Autodéfenses unies de Colombie, principal groupe paramilitaire, sont officiellement désarmées après un accord de paix avec le gouvernement (remplacées par des «groupes émergents» moins puissants).

Le conflit se poursuit à la fin des années 2000 entre les FARC et l'ELN (marxistes), les groupes paramilitaires comme les Águilas Negras et les forces gouvernementales.

Références

- Liberalismo, la constitución de 1863, y la reforma constitucional de 1936

- Origenes del Liberalismo Colombiano

- (es) Edna Carolina Sastoque R. et Mario García M., La guerra civil de 1876-1877 en Los Andes nororientales colombianos[PDF], Revista de Economía Institucional, Vol 12, no 22, premier semestre 2010

- (fr) « 50 ans de guerre en Colombie », sur www.monde-diplomatique.fr (consulté le )

- (fr) « Cent ans de violence en Colombie par José Del Pozo, professeur d’histoire », sur www.er.uqam.ca (consulté le )

- Philippe Dufort (Université du Québec), Paramilitarisme et scandale de la parapolitique en Colombie, La Chronique des Amériques, octobre 2007, no 17

Voir aussi

Liens externes

- (es) Indalecio Liévano Aguirre, Los grandes conflictos sociales y económicos de nuestra historia : En la Patria Boba, Bibliothèque Luis Ángel Arango (lire en ligne)

- (es) Soledad Acosta de Samper, Biografía del general Antonio Nariño, Bibliothèque Luis Ángel Arango (lire en ligne)

- (es) José María Espinosa, Memorias de un abanderado: recuerdos de la Patria Boba, 1810-1819, Bibliothèque Luis Ángel Arango (lire en ligne)

- (es) Eugenio Gutiérrez Cely, Márquez y la guerra de los supremos. Caudillos regionales contra el gobierno central, Bibliothèque Luis Ángel Arango (lire en ligne)

- (es) Francisco U. Zuluaga R., José María Obando : omisión, traición y rebelión, Bibliothèque Luis Ángel Arango (lire en ligne)

- (es) Antonio Vélez Ocampo, Cartago, Pereira, Manizales: cruce de caminos históricos : Guerra de 1851, Bibliothèque Luis Ángel Arango (lire en ligne)

- (es) Salvador Camacho Roldán, Mis memorias : La guerra civil de 1851, Bibliothèque Luis Ángel Arango (lire en ligne)

- (fr) L'histoire de la Colombie de 1831 à 1861, sur www.cosmovisions.com

- (es) Antonio Vélez Ocampo, Cartago, Pereira, Manizales: cruce de caminos históricos : La guerra civil de 1854, Bibliothèque Luis Ángel Arango (lire en ligne)

- (es) Aníbal Galindo, Recuerdos históricos: 1840-1895 : Campaña contra la dictadura de 1854, Bibliothèque Luis Ángel Arango (lire en ligne)

- (es) José María Samper, Historia de un alma : El año de 1854, Bibliothèque Luis Ángel Arango (lire en ligne)

- (es) María Teresa Uribe de Hincapié et Liliana María López Lopera, La guerra por las soberanías. Memorias y relatos en la guerra civil de 1859-1862 en Colombia[PDF], Université EAFIT

- (en) Nineteenth Century Death Tolls

- (es) La guerra por las soberanías. Memorias y relatos en la Guerra Civil de 1859 – 18 - lalibreriadelaU – Conocimiento y cultura.

- (es) Historia. La Guerra Civil de 1860 en el Estado de Antioquía. Aporte descriptivo y documental, por Jonni Alexander Giraldo Jurado, pág. 6, monografía de grado para optar al título de historiador, Université d'Antioquia, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, departamento de Historia, Medellín, 2003.

- (es) ColombiaLink.com - Historia de Colombia - Colombia History

- (es) ¿Terrorismo o Rebelión?

- (es) Archivo de la Guerra Civil de 1876, Bibliothèque Luis Ángel Arango

- (es) Guerra de 1876, Bibliothèque Luis Ángel Arango

- (es) Revolución de 1885, Bibliothèque Luis Ángel Arango

- (es) Antonio Vélez Ocampo, Cartago, Pereira, Manizales: cruce de caminos históricos : Revolución de 1895, Bibliothèque Luis Ángel Arango (lire en ligne)

- (es) Mario Aguilera Peña, Cien años de la guerra civil de 1895 : con arcos de triunfo celebró Rafael Reyes la victoria de la regeneración, Bibliothèque Luis Ángel Arango (lire en ligne)

- (es) rincondelvago.com la guerra de los mil dias.

- (es) cucutanuestra.com - guerra de los mil dias, Cucuta.

- (es) La Guerra de los mil días

- (es) Alfredo Camelo, La tragedia de la Guerra de los Mil Días y la Secesión de Panamá

- (es) Antonio Vélez Ocampo, « Guerra de los mil días », Bibliothèque Luis Ángel Arango,

- (fr) « 50 ans de guerre en Colombie », sur www.monde-diplomatique.fr

- (fr) Philippe Dufort (Université du Québec), Paramilitarisme et scandale de la parapolitique en Colombie, La Chronique des Amériques, , no 17

- (fr) « Cent ans de violence en Colombie par José Del Pozo, professeur d’histoire », sur www.er.uqam.ca

- (fr) Brève vidéo sur l’assassinat de Jorge Eliécer Gaitán et les débuts de la Violencia