Guédelon

Guédelon ou le château de Guédelon est un chantier de construction expérimental d'un château fort, débuté en 1997, selon les techniques et les matériaux utilisés au Moyen Âge.

| Château de Guédelon | ||||

_en_mai_2014_et_moutons.jpg.webp) Le château de Guédelon en mai 2014. | ||||

| Période ou style | Architecture philippienne | |||

|---|---|---|---|---|

| Type | Château fort | |||

| Architecte | Florian Renucci | |||

| Début construction | 1997 | |||

| Fin construction | estimation : 2029 | |||

| Destination initiale | Chantier de construction utilisant des technologies anciennes | |||

| Propriétaire actuel | Maryline Martin | |||

| Coordonnées | 47° 35′ 01″ nord, 3° 09′ 20″ est | |||

| Pays | ||||

| Région historique | Bourgogne | |||

| Région | Bourgogne-Franche-Comté | |||

| Département | Yonne | |||

| Commune | Treigny | |||

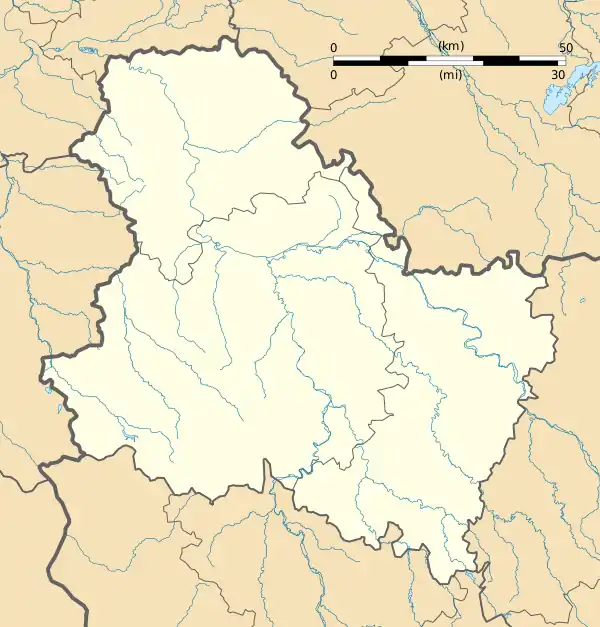

| Géolocalisation sur la carte : Yonne

Géolocalisation sur la carte : Bourgogne-Franche-Comté

Géolocalisation sur la carte : France

| ||||

| Site web | guedelon.fr | |||

Ce projet architectural situé à Treigny dans l'Yonne, dans une ancienne carrière désaffectée au centre d'une forêt et proche d'un étang[1] - [2] à une trentaine de kilomètres au sud-ouest d'Auxerre, vise à améliorer les connaissances en castellologie et en archéologie expérimentale. Tout en développant une réflexion du type « art et traditions populaires », il met en scène dans un déroulement réel la construction d'un programme monumental, ce qui le différencie des parcs à thème.

Histoire

L'idée de construire un château fort à partir de rien germe depuis 1994 dans la tête de Michel Guyot, propriétaire et restaurateur du château de Saint-Fargeau, à la suite du succès rencontré par le spectacle historique de Saint-Fargeau qu'il a organisé pour financer la restauration[4]. Dans ce but, il met en place un comité scientifique qui cautionne le projet (avec notamment Nicolas Faucherre[5] et le castellologue Christian Corvisier qui ont travaillé à Saint-Fargeau) et fait appel à Maryline Martin[alpha 1] qui devient la directrice générale du chantier médiéval[1] - [2] - [7]. Le choix du terrain s'est arrêté sur le site de Guédelon en raison de sa position (sur une légère éminence idéale pour la surveillance) et en raison de ses ressources naturelles, comme il était d’usage durant l’époque médiévale car les transports de matériaux étaient lents et onéreux[8] : il est situé directement dans une carrière de grès ferrugineux (ce qui permet une réduction des coûts et des délais de transport) et à proximité d'une forêt (où l'on récolte du bois de chauffe pour la chaux), d'une route, où l'on dispose d'arène gréseuse, de glaise et d'eau[9]. Le projet voit sa première pierre posée le et est prévu pour durer 25 années, au travers de l'Association des Compagnons Bâtisseurs de Puisaye créée à cet effet[1].

L'association lève plus de quatre millions de francs grâce au soutien de l'Union européenne, de la région Bourgogne, de la Caisse des Dépôts et Consignations, d'Électricité de France, et d'un particulier suisse[10]. Trente-cinq personnes ont été embauchées dont des maçons, des charpentiers professionnels et des personnes non qualifiées, en plus d'une centaine de bénévoles ponctuels[1]. Par la suite, une société à actions simplifiée est créée, actions détenues principalement par Michel Guyot et Maryline Martin, et remplaçant l'association[11], société qui ne reçoit pas de subventions[7]. Le chantier est visitable de mars à novembre[1]. La première année du chantier, celui-ci avait accueilli 80 000 visiteurs[1].

Guédelon a démarré comme un chantier médiéval sur une conception dont la plupart des difficultés ne sont examinées qu’au fur et à mesure qu’elles se présentent. Le projet initial n’a résolu ni la totalité des plans et des masses, ni la chronologie d’enchaînement des travaux. On a d’abord paré à l'immédiat : la fabrication des mortiers, la taille et l’approvisionnement de la pierre (essentiellement du grès ferrugineux[alpha 2] extrait de la carrière au pied du château, et du calcaire pour les œuvres d'art[alpha 3]). Trente-mille tonnes de grès sont nécessaires pour la construction du château[13].

En 1997, tandis que les plans du château sont réalisés par l'architecte en chef des monuments historiques Jacques Moulin[7], le chantier est installé en forêt où débute le défrichement d'une clairière de 10 hectares par les essarteurs[14]. Ils sont relayés par les terrassiers qui rendent le terrain parfaitement plat et les maçons qui établissent les fondations[alpha 4]. En 1998, une grange d'entrée destinée à l’accueil des visiteurs, des loges de toile et de bois destinées aux travaux du village et aux artisans sont rapidement construites et la construction des soubassements du château débute. Le chantier ouvre au public le . Un an plus tard, la cour est remblayée et les premiers murs s'élèvent à un mètre cinquante de haut ; la tour de la chapelle et la courtine ouest prennent peu à peu forme[15].

En 2001, le périmètre bâti monte à trois mètres. Tandis que la construction du pont dormant se termine, celles de l'escalier à vis de la tour de la chapelle (mise en place de douze marches) et de l'escalier rampant de la tour maîtresse se poursuivent. La citerne d’approvisionnement en eau du château est achevée en 2001 et le puits coiffé de sa margelle.

Le pont a été achevé en , constitué de 57 troncs de chêne et de 670 clous forgés à la main. La tour de la chapelle comporte désormais une voûte à croisée d'ogives et 12 marches de plus sur son escalier à vis. C'est aussi le début de l'édification de la poterne.

L'année 2003 est marquée par la construction du logis seigneurial de 13,8 m de longueur et la mise en charge de la voûte de la tour maîtresse. Deux cages d'écureuil sont construites. Démontables pour pouvoir être remontées en différents points du château, elles ont un simple tambour dans lequel un homme peut soulever à lui seul une charge de 150 kg à plus de 4 mètres de hauteur[16].

Les deux années suivantes voient l'aménagement du rez-de-chaussée de la tour maîtresse : le sol est dallé, on construit la porte, l’assommoir, des archères. La construction de l'escalier rampant se poursuit, et on démarre enfin l'édification de la tuilerie qui se termine en 2006.

Le logis seigneurial reçoit sa charpente en 2010[17]. Pendant la saison 2011, la couverture du toit formée de 28 000 tuiles est achevée, la courtine reçoit une cage d'écureuil pour monter les matériaux sur la tour maîtresse. À la différence des deux cages précédentes, celle-ci est pivotante sur presque 180° et à double tambour[18], deux hommes pouvant désormais monter 400 à 500 kg de mortier ou 600 kg de pierres en une seule montée[16].

Au printemps 2014, un moulin à eau est construit près du château avec l'aide de l'Inrap, après une collaboration de deux ans. D'une longueur de cinq mètres, d'une hauteur de 5,60 mètres et d'une largeur de 2,50 mètres, il possède une roue à aubes de 2,40 mètres qui actionne une meule d'environ un mètre de diamètre et d’environ 250 kilogrammes. Mis en eau au printemps, ce moulin est inauguré et présenté au public le . Il est inspiré de deux moulins découverts à Thervay dans le Jura après une fouille préventive lors du chantier de la ligne LGV Rhin-Rhône, l'un d'eux datait d'une période comprise entre les VIIIe et Xe siècles, tandis que l’autre datait d'entre les XIe et XIIe siècles[19] - [20].

À terme, les courtines de 9 mètres de hauteur et 2,50 mètres d’épaisseur, entourées de fossés secs, formeront un périmètre de 150 mètres et dessineront un plan polygonal, la façade Sud faisant 52,50 mètres, la façade Nord 49,50 mètres, la façade Ouest 50,10 mètres et l'Est 47,10 mètres. Les tours de flanquement feront 15 mètres de hauteur, celle du logis 23,10 mètres et le donjon 28,50 mètres[21].

- Évolution du chantier depuis 2000

Le chantier en 2000 (au premier-plan, une cage d'écureuil).

Le chantier en 2000 (au premier-plan, une cage d'écureuil). Le chantier en 2005.

Le chantier en 2005. Le chantier en .

Le chantier en . Le chantier en .

Le chantier en ..jpg.webp) Le chantier en .

Le chantier en ..jpg.webp) Le chantier en .

Le chantier en . Le chantier en .

Le chantier en . Le chantier en .

Le chantier en . Le chantier en .

Le chantier en . Le chantier en .

Le chantier en . Le chantier en .

Le chantier en ._le_19_ao%C3%BBt_2019.jpg.webp) Le chantier en .

Le chantier en . Le chantier en .

Le chantier en . Le chantier en .

Le chantier en .

L’histoire imaginée du seigneur de Guédelon

L’équipe chargée de la construction du château de Guédelon s’est appuyée sur une histoire concrète, créée à partir de récits médiévaux (pour ne faire aucun anachronisme). Elle a créé un seigneur, Guilbert Courtenay, qui aurait demandé la construction d’un « château-résidence », c’est-à-dire un château de petite taille. En effet, il est un petit seigneur, qui ne possède pas les fonds et les moyens nécessaires pour demander la création d’un très grand château, comme, par exemple, celui du Louvre de Paris. Ce seigneur chevalier de Puisaye serait né en 1199 et serait le vassal de Jean de Toucy. Il aurait épousé l’une de ses nièces, ce qui le fit entrer dans la lignée de ce dernier, un lignage important et illustre de Toucy. Ce sera donc grâce à ce mariage qu’il pourra avoir des terres supplémentaires, desquelles il aura des revenus en plus, qui lui serviront à cette construction.

Finalement, l’équipe, qui a suivi les directives d’historien(ne)s en collaboration avec Michel Guyot, va achever le récit : le souverain de France aurait donné au seigneur de Guédelon l’autorisation de « bastir chatel ».

Objectif

La méthode de construction est celle des châteaux de l'époque médiévale construits au XIIIe siècle (plus exactement entre la fin du XIIe siècle jusqu'au début XIVe siècle, en cohérence avec le type d'architecture philippienne), en partant d'un site vierge et en utilisant uniquement des techniques de l'époque telles qu'elles étaient connues en Puisaye dans l'Yonne.

Le projet de Guédelon est notamment de permettre à l'archéologie expérimentale médiévale l'analyse complète d'un chantier de construction sur le long terme et ainsi d'aller au-delà d'une expérience ponctuelle sur des objets ou des opérations isolées. Dans ce souci du détail, l'utilisation de produits industrialisés est réduite au strict nécessaire, notamment pour des questions de sécurité. De même l'usage des radios, de canettes, des montres est prohibé sur le chantier, tandis que les fumeurs doivent faire preuve de discrétion[1].

Le chantier a pris pour parti de faire du château la propriété fictive d'un seigneur de bas rang dénommé Guilbert Courtenay, ou Guilbert de Guédelon, avec une date de démarrage fictive du chantier en 1228[22]. Ce parti pris vise à rendre réaliste historiquement la taille du château en justifiant l'absence de pont-levis, de douves, de prison, d’oubliettes mais la présence d'un donjon, d'une chapelle, d'une chambre seigneuriale et d'un moulin hydraulique[13].

La définition d’une époque, le milieu du XIIIe siècle, et la mise en scène d’une stratégie de déroulement ont donné au chantier sa vraie dimension. Déjà en cela, parce que la part d’improvisation provoque d’inévitables « remords de constructeur », l’entreprise est représentative du cheminement médiéval. Le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre savent qu’à chaque étape vont surgir des problèmes inédits. Non seulement cela n’a rien d’étonnant, mais c’est l’intérêt d’un tel ouvrage. Et le mérite est d’être à l’affût, de guetter comme une promesse, chaque complication ou contrariété, parce qu’elle fait partie de la raison d’être du chantier de Guédelon[23].

Guédelon n’est pas au premier chef un lieu pour faire des démonstrations d’outils et d’habileté artisanale. Bien sûr, il est aussi cela, et bien plus encore puisqu’il se veut un instrument éducatif, un lieu pour faire réfléchir autant qu’intéresser à des professions. Mais en fin de compte, il ne s’agit pas tant de construire un château fort que d’expérimenter, de redécouvrir, de vérifier et de trouver des réponses au parcours d’obstacles d’une telle tentative.

Les métiers

Le chantier regroupe plusieurs corps de métiers d'« œuvriers » (terme médiéval générique pour désigner les ouvriers) qui travaillent entre trente-huit et quarante-huit heures par semaine, de mars à novembre[14] :

- les carriers procèdent à l'extraction de blocs de pierre dans la carrière du site. Le bruit des outils sur la roche les renseigne sur la dureté de la pierre et sur son emploi : les roches les plus dures servent de base aux tours, celles de résistance moyenne sont destinées au tailleur, les plus friables et sableuses sont utilisées pour consolider les tours de l'intérieur. À l'aide de ciseaux, ils percent des trous appelés « emboîtures » espacés de 25 cm le long d'une ligne de coupe et dans lesquels ils placent des coins en acier[alpha 6]. En frappant ces coins à l'aide d'une masse, la pierre est fendue en blocs pouvant ensuite être travaillés par les tailleurs ;

- les tailleurs de pierre créent d'abord des « épures » (tracés géométriques dessinés à l'échelle 1 sur un plancher) pour ensuite créer des gabarits. Ces derniers sont alors utilisés à l'atelier de taille afin de façonner des pierres utilisées pour la construction du château. Une fois sa pierre terminée, chaque tailleur la grave de marques lapidaires (marque de tâcheron, marque de pose et abreuvoir). Pour une pierre simple (un cube comme pierre de parement de tour par exemple), le tailleur peut en façonner 3 par jour. Pour des pierres sculptées entrant dans des œuvres d'art, il peut mettre plusieurs jours voire plusieurs semaines[24] ;

- les maçons assemblent les pierres grâce à du mortier fabriqué à partir de mélanges de chaux aérienne, de terre et de sable, provenant du travail des chaufourniers puis des gâcheurs ;

- les bûcherons abattent des arbres (principalement du chêne) utilisés pour la confection de charrettes, de tuiles en bois (des tavaillons) ou plus généralement la couverture des bâtiments ;

- les charpentiers sont chargés des réalisations en bois du chantier : échafaudages, coffrages pour le soutien des voûtes, portes et pont-dormant. Ils sont également chargés de la fabrication des manches d'outils et d'engins : charrettes, cages à écureuils, treuils à tambour ;

- les forgerons exercent les fonctions de taillandier (font les clous utilisés pour le pont-dormant et la toiture du château, fabriquent et réparent les outils, notamment ceux des tailleurs de pierre), de maréchal-ferrant (ferrage des animaux et soin), de serrurier (gonds et pentures de portes), de ferronnier (grille de l'oculus dans la tour de la chapelle) et de coutelier (armes blanches, couteaux) ;

- les tuiliers utilisent l'argile extraite de la forêt pour réaliser les tuiles et les carreaux du château ;

- le vannier utilise de l'osier pour fabriquer des mannes, gros paniers en osier à 2 ou 4 poignées qui peuvent supporter jusqu'à 30 kg et servent notamment au transport de mortier ou de petits matériaux (sable, terre, petites pierres). La chaux contenue dans le mortier corrode l'osier, d'où le recours fréquent au mannelier, faiseur de mannes. Le vannier réalise également des caisses à outils, des vantaux de volets, des hottes, des ruches ou tresse des nattes de chaume qui amortissent les chocs durant la taille et le transport[25] ;

- le cordier utilise du chanvre, un rouet et un carré mobile pour tresser des cordages plus ou moins longs et plus ou moins gros, selon leurs utilisations.

Pour reporter les mesures, les « œuvriers » de Guédelon, supervisés par un maître d'œuvre, utilisent tout comme leurs ancêtres la « pige » (bâton gradué), la corde à nœuds, le compas et l'équerre.

Le charpentier.

Le charpentier._6.JPG.webp) Le tailleur de pierre en biaude, large blouse de travail en grosse toile descendant à mi-cuisse, nouée à la taille par une ceinture.

Le tailleur de pierre en biaude, large blouse de travail en grosse toile descendant à mi-cuisse, nouée à la taille par une ceinture._Forge.JPG.webp) La forge.

La forge. Le vannier dans sa loge.

Le vannier dans sa loge. Atelier de teinture minérale et végétale[26].

Atelier de teinture minérale et végétale[26]._Cordier.JPG.webp) Atelier de corderie avec le carré et le rouet.

Atelier de corderie avec le carré et le rouet. Four du potier.

Four du potier. Fabrication de deniers dans l'atelier monétaire.

Fabrication de deniers dans l'atelier monétaire. Atelier de teinture (pigments végétaux) et de peinture (pigments minéraux).

Atelier de teinture (pigments végétaux) et de peinture (pigments minéraux).

Accompagnement et outillage scientifique

L'équipe de projet comprend :

- Michel Guyot, initiateur du projet ;

- Maryline Martin, directrice du chantier ;

- Jacques Moulin, architecte en chef des monuments historiques ;

- Florian Renucci, maître d'œuvre (chef de chantier qui a commencé comme tailleur de pierre sur des monuments historiques tels que le Panthéon ou le pont Neuf)[27].

Un conseil scientifique permanent, composé d’historiens et d’archéologues du bâti historique, accompagne de façon active les programmes annuels. Il se compose de médiévistes spécialement concernés par le fonctionnement des chantiers[28]. Sur l’expérimentation globale de mise en place du chantier (planification, échafaudage, mortier, taille de la pierre, charpenterie) se greffent des expériences annexes comme celles du travail de forge, de la terre cuite, de la teinture. On y étudie aussi l’organisation de la basse-cour, du potager et le chantier reste ouvert à d’autres expériences, comme la réalisation, dès 2014, d'un moulin à farine hydraulique en partenariat avec l'Inrap, dans la forêt de Guédelon[29]. L'organisation de colloques, où seront invités d’autres chercheurs, sur les interrogations concernant la mise en œuvre physique et le déroulement matériel des chantiers médiévaux. Ces rencontres doivent aboutir à des publications thématiques.

En 2018, le comité scientifique inclut, outre Jacques Moulin :

- Anne Baud, docteur en archéologie médiévale, maître de conférences à l'université Lyon II ;

- Nicolas Reveyron, historien de l'art, professeur à l'université Lyon II ;

- Christian Corvisier, historien de l'architecture ;

- Frédéric Épaud, archéologue, chargé de recherche au CNRS, spécialiste du bois et notamment des charpentes médiévales ;

- Philippe Durand, maître de Conférences en histoire de l'art du Moyen Âge à l'université de Bordeaux 3 ;

- Nicolas Faucherre, archéologue et historien de la fortification, professeur d'histoire de l'art à l'université de Nantes[30].

Les fresques

En utilisant comme sources des enluminures des XIIe et XIIIe siècles, des fresques ont été peintes sur le site de Guédelon et cela principalement dans la chambre du logis. La peintre du chantier s’est, ainsi, grandement inspirée de fresques se trouvant à l’église de Moutiers, à 4 kilomètres du château.

La fresque de l’intérieur du logis a un sous-bassement en ocre jaune, couleur qui a été créée sur le site, à partir de pigments minéraux.

Retrouver ce type de couleur dans un château du Moyen Âge n’est pas surprenant. En effet, cette couleur était prédominante à cette époque, comme le rouge et toutes les autres couleurs vives. C’est, par ailleurs, pour cela que Maryline Martin a fait le choix (qui, comme elle l’a dit durant une interview, est toujours en questionnement malgré la réalisation de ces peintures murales) de ne faire peindre ces fresques qu’à des lieux précis du château et non sur l’ensemble du site, comme cela aurait été le cas au 13ème siècle, malgré les idées reçues qu’il est possible d’avoir de nos jours. C’était en réalité une période très colorée. De ce fait, puisque ces couleurs sont puissantes à l'œil, elle a trouvé que cela serait de trop pour les yeux contemporains du public si l'entièreté du château avait été peint.

Enfin, le choix de peindre des scènes non religieuses a été fait, pour représenter, en quelque sorte, le futur dans le passé.

Retombées

Le chantier de Guédelon, réalisé sur une ancienne carrière boisée, présente plusieurs aspects.

Tout d'abord le projet a un impact scientifique, le projet permet de mettre en pratique certaines connaissances historiques théoriques sur l'art de construire des châteaux forts.

Le projet a également des retombées touristiques importantes. Sur un modèle d'auto-financement (qui sera utilisé plus tard pour le chantier de la flèche de la Basilique Saint-Denis[31]), le chantier est passé d'une affluence de 80 000 personnes la première année, à environ 265 000 en 2013, malgré une baisse entre 2009 et 2013[11]. Il reçoit plus de 300 000 visiteurs en 2015[13] - [22] - [2] et en fait le deuxième site touristique de Bourgogne, après les Hospices de Beaune[32].

Au total le château dégage un chiffre d'affaires qui va de 3 à 4,5 millions d'euros[7] - [11]. Le chantier s'adresse en partie à un public scolaire, qui représente le tiers de ses visiteurs[2]. Il accueille 71 % de visiteurs français et a une certaine attractivité internationale notamment au Royaume-Uni avec le tournage en d'une série documentaire Secrets of the Castle diffusée sur BBC Two[2].

Enfin, le chantier a créé plus de cent emplois et 650 personnes viennent bénévolement renforcer les équipes (chiffres de 2018). Guédelon veut valoriser les métiers artisanaux et a l'ambition de devenir une référence dans l'apprentissage du bâti ancien. Les « œuvriers » sont recrutés dans le cadre de la convention collective 3 246 animation[33] ce qui montre leur double compétence en animation et en construction. Le chantier emploie du personnel permanent, des stagiaires, mais aussi un personnel saisonnier[34].

Approche sociologique

On peut faire également une lecture sociologique du chantier : la visée expérimentale et scientifique du projet n'étant pas la seule. Les objectifs pédagogiques, sociaux et humains, mais également touristiques, économiques, écologiques, font de Guédelon un feuilleté d'identités multiples, en tension[35]. Guédelon est un château fort « neuf », confrontant les limites de l'ancien et du contemporain, le XIIIe et le XXIe siècles, le droit du travail et la démarche expérimentale, etc.[36]. Enfin, il questionne des valeurs d'authenticité, de travail, de beauté. Il se constitue donc, dans un lieu relativement clos, comme un objet de recherche particulièrement riche pour la démarche sociologique[37].

Notes et références

Notes

- Maryline Martin, étudiante aux Langues orientales et à l'École du Louvre, puis cadre dans une société internationale d'import-export, réoriente sa vie en 1992 et revient sur les terres de son enfance, en Puisaye. Elle y crée « Émeraude », une entreprise d'insertion spécialisée dans l'entretien des rivières et des forêts. « De ce travail en Puisaye naissent les rencontres avec des ouvriers aujourd'hui en place à Guédelon et avec Michel Guyot »[6]

- Grès clivable, homogène, présentant une hauteur de banc de 1 m à 1,50 m. Selon les bancs, il contient de 30 à 40 % de minerai de fer. En fonction de sa teneur en pigments d'ocre ou en minerai de fer, sa couleur varie entre le miel (ce qui donne une pierre assez friable et de qualité moindre) au pain brûlé (qui donne une pierre très dure utilisée pour les linteaux, les voussoirs, les assises de réalignement)[12]

- La finesse du grain de calcaire se prête mieux à la taille, cette pierre étant ainsi utilisée pour les fenêtres, arcs, escaliers.

- Le banc de roche inférieur de la carrière, impropre comme pierre de taille (fendue en utilisant les failles naturelles, elle donne des parements de moellons éclatés aux arêtes vives), est utilisée en fondation[12].

- Chariot utilisé pour le transport de lourds fardeaux, comportant un essieu à deux roues de très grand diamètre sous lequel on suspend la charge.

- Des feuillards métalliques sont placés entre la pierre et le coin.

Références

- Jon Henley, « King of a modern medieval castle », The Guardian, .

- Olly Grant, « A trip back in time at Guédelon Castle », Telegraph, .

- Philippe Durand, Guédelon. Construire aujourd'hui un château du XIIIe siècle, Éditions Jean-Paul Gisserot, , p. 10.

- Michel Guyot Marie de Seguin, J'ai rêvé d'un château. De Saint-Fargeau à Guédelon. Un fabuleux défi, J.-C. Lattès, , p. 22-24

- « Faucherre », sur La compagnie des Architectes en Chef des Monuments Historiques, (consulté le ).

- Philippe Minard et François Folcher, Guédelon : des hommes fous, un château fort, Aubanel, , p. 17.

- Élise Godeau, « Guédelon, créneau pédago », Libération, .

- Philippe Minard et François Folcher, Guédelon : des hommes fous, un château fort, Aubanel, , p. 57.

- Philippe Durand, Guédelon. Construire aujourd'hui un château du XIIIe siècle, Editions Jean-paul Gisserot, , p. 6.

- François Wenz-Dumas, « Les bâtisseurs du Moyen Âge : A Saint-Fargeau, en Puisaye, des mordus construisent, avec les techniques de l'époque la réplique exacte d'un château fort du XIIIe siècle », Libération, (lire en ligne, consulté le ).

- Cristiane Perruchot, « Guédelon, une rentable leçon d'histoire médiévale »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), Les Échos, .

- Michel Colardelle, La vie dans le donjon au Moyen Âge, Éd. du Cherche-Lune, , p. 176.

- Joséphine de Bernardi, « Guédelon, le château fort du XXIe siècle », La Croix, .

- Caroline Delwail, « Les bâtisseurs de Guédelon », L'Histoire, no 265, , p. 26-27.

- Michel Colardelle, La vie dans le donjon au Moyen Âge, Éd. du Cherche-Lune, , p. 172.

- Fiche pratique trop fort le château ! no 15, avril 2011.

- Hugh Schofield, « France's new medieval castle », BBC, .

- « Guédelon - Nous bâtissons un château fort », sur www.guedelon.fr (consulté le ), cage d'écureuil à double tambour.

- Denis Sergent, « À Guédelon, des archéologues reconstituent un moulin du Moyen Âge », La Croix, .

- « Communiqué de presse | Archéologie expérimentale : un moulin pour Guédelon », sur Inrap, (consulté le ).

- « Les châteaux-forts Fiche pédagogique »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) [PDF], p. 4/5.

- (en) Kim Willsher, « Grander designs at Guédelon: historic chateau project brings past to life », The Guardian, (lire en ligne, consulté le ).

- (en) John Lichfield, « It’s now 1245, and the walls of Guédelon are rising », The Independent, (lire en ligne

, consulté le ).

, consulté le ). - « Fiche pratique trop fort le château ! no 3, avril 2009 »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).

- Thierry Darques, « Vanniers et tisseurs à Guédelon », sur Futura (consulté le ).

- Il produit quinze couleurs à partir de pigments locaux minéraux (ocre, hématite) et végétaux (iris, rhubarbe, tanaisie, garance plantées dans un jardin tinctorial en terrasse).

- Philippe Durand, Anne Baud, Nicolas Reveyron et Florian Renucci, Guédelon, construire aujourd'hui un château du XIIIe siècle, Jean-Paul Gisserot, .

- Emmanuel Gleyze 2019.

- SAS Guédelon, Construire pour comprendre n°1 (le moulin hydraulique), Guédelon, , p. 1-2.

- Emmanuel Gleyze 2019, p. 16.

- « La basilique de Saint-Denis espère retrouver bientôt son clocher », sur Le Point, (consulté le ).

- Christiane Perruchot, « Guédelon, une rentable leçon d'histoire médiévale », Les Échos, (lire en ligne).

- « Convention collective de l’éducation, de la culture, des loisirs et de l’animation (ECLAT) – Brochure JO 3246 – Code IDCC 1518 », sur Dicotravail, (consulté le ).

- Emmanuel Gleyze 2019, p. 158.

- Emmanuel Gleyze 2019, p. 151.

- Emmanuel Gleyze, Pour une sociologie des pierres. Étude sociohistorique du rapport de l'homme à la pierre. L'exemple de l'édification d'un château médiéval au XXIe siècle, Éd.Université Montpellier 3, , p. 473.

- Emmanuel Gleyze, L'aventure Guédelon. L'édification d'un château médiéval au XXIe siècle, Éd.PULM, , p. 157.

Annexes

Bibliographie

- Maryline Martin et Florian Renucci (préf. Nicolas Faucherre), La construction d'un château fort : Guédelon, Rennes, Éditions Ouest-France, , 128 p. (ISBN 978-2-7373-4248-6)

- « Guédelon : immersion dans les techniques du XIIIe siècle », Les Cahiers techniques du bâtiment, no 258, (ISSN 0241-6794)

- Michel Guyot et Marie de Seguin, J'ai rêvé d'un château, Paris, J.-C. Lattès, , 212 p. (ISBN 978-2-7096-2848-8)

- Philippe Minard (photogr. François Folcher), Guédelon : Des hommes fous, un château fort, Paris, Aubanel, , 139 p. (ISBN 2-7006-0313-3)

- Emmanuel Gleyze, Pour une sociologie des pierres : Étude sociohistorique du rapport de l'homme à la pierre. L'exemple de l'édification d'un château médiéval au XXIe siècle (Guédelon, Bourgogne), Université Montpellier 3,

- Emmanuel Gleyze (préf. Nathalie Heinich), L'Aventure Guédelon : l'édification d'un château médiéval au XXIe siècle, Montpellier, Presses universitaires de la Méditerranée, , 192 p. (ISBN 978-2-36781-287-8, présentation en ligne)

- Clotilde Deschamps (dir.), Une analyse d'un chantier médiéval : Le site Guedelon (Yonne), Muséum national d'histoire naturelle, , 95 p.

- Lucie Hoornaert, « Le Château de Guédelon, 20 ans d'archéologie expérimentale », Archéologia, no 549, , p. 52-59.

- Nicolas Reveyron, Castellologie, chantier médiéval et archéologie expérimentale : l’exemple de Guédelon (Treigny, Yonne) : in Châteaux du Moyen Âge, de l’étude à la valorisation - Actes du colloque du Puy-en-Velay des 3-5 juin 2004, Le Puy-en-Velay, Société académique du Puy-en-Velay et de la Haute-Loire et Cahiers de la Haute-Loire, (ISBN 978-2-9516-5810-3)

Reportages

- Les grandes énigmes de la science, L'Expérience du Moyen Âge proposée et présentée par François de Closets (diffusé sur France 2, le 10 mai 2003)

- Guédelon, chantier médiéval, (Burg guedelon, Eine Baustelle wie im Mittelalter) écrit et réalisé par Ingrid et Reinhard Kungel (diffusé sur Arte) ;

- Guédelon. Ils bâtissent un château fort, (Sie bauen eine Ritterburg), DVD-Vidéo / DVD-Rom en trois langues, documentaire « Les dix ans de Guédelon » (Guédelon/RK-Film, 2007, 74 min) plus visite du chantier pour enfants (45 min), réalisé par Ingrid et Reinhard Kungel (qui suivent les constructions depuis 2000 jusqu'à l'achèvement en 2023).

- Guédelon dans l’émission Ça manque pas d’air, sur France 3 Bourgogne Franche-Comté. Émission diffusée le 20 avril 2009.

- Guédelon, renaissance d'un château médiéval, réalisé par Lindsey Hill, 2015 (91 minutes, diffusé sur Arte le 3 septembre 2016, rediffusé le 2 juillet 2019)

- Guédelon II : une aventure médiévale, réalisé par Bianca Zamfira, 2019, 1h30 (diffusé sur Arte le 15 juin 2019, rediffusé le 2 janvier 2023)

Articles connexes

- Château fort

- Château de Saint-Fargeau

- Forteresse médiévale d'Ozark

- Ornavik

- Campus Galli, reconstruction d'un monastère carolingien, à Meßkirch, dans Baden-Württemberg en Allemagne.

- Chapelle du Puy-Gauthreul, construction d'une chapelle de style roman, à Agonnay en Charente-Maritime.

Liens externes

- Site officiel

- Francis Gouge, « Au château de Guédelon : des métiers redécouverts », Le Monde,

- Francis Gouge, « Le passé recomposé », Le Monde,

- « À Guédelon, sur le chantier d'un château fort du Moyen Âge », Le Temps d'un bivouac, France Inter, 1 mai 2021