Grézieu-la-Varenne

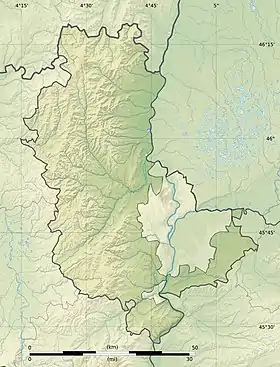

Grézieu-la-Varenne est une commune française située dans le département du Rhône en région Auvergne-Rhône-Alpes.

| Grézieu-la-Varenne | |

La mairie en 2015. | |

.svg.png.webp) Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |

| Département | Rhône |

| Arrondissement | Lyon |

| Intercommunalité | CC des Vallons du Lyonnais |

| Maire Mandat |

Bernard Romier 2020-2026 |

| Code postal | 69290 |

| Code commune | 69094 |

| Démographie | |

| Gentilé | Grézirots |

| Population municipale |

6 029 hab. (2020 |

| Densité | 809 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 45° 44′ 54″ nord, 4° 41′ 28″ est |

| Altitude | Min. 240 m Max. 589 m |

| Superficie | 7,45 km2 |

| Type | Commune urbaine |

| Unité urbaine | Lyon (banlieue) |

| Aire d'attraction | Lyon (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Brignais |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | mairie-grezieulavarenne.fr |

Géographie

Elle fait partie du canton de Brignais et de l'arrondissement de Lyon.

La superficie de la commune de Grézieu-la-Varenne est de 745 hectares.

Le sous-sol se compose essentiellement d'un gneiss granulitique dans la partie ouest de la vallée, jusqu'à la D 30 qui relie Grézieu à Brindas ; on compte moins de 4,7 % d'argile, et une plus forte proportion de quartz.

Dans la partie est, soit en direction de Lyon, on trouve du gneiss à cordierites, reconnaissable à ses stries noires ; 6,5 % d'argile : des terres plus riches, moins sableuses et plus franches.

L'hydrographie de la commune se présente de la manière suivante : au nord, les ruisseaux du Mercier et du Ratier séparent respectivement Grézieu des communes de Pollionnay et de Sainte-Consorce. Ils se rejoignent au niveau du Pont Rapaud pour former le ruisseau de Ponterle, qui se jette lui-même dans le ruisseau de Charbonnières, affluent de l'Yzeron, mais ce en dehors des limites de la commune.

La Chaudanne, qui prend sa source à l'ouest de la commune, au niveau du hameau de Montolvet, sépare Grézieu et Vaugneray au sud-ouest et rejoint l'Yzeron, qui marque la limite entre Grézieu et Craponne au sud-est.

Tous ces ruisseaux s'écoulent selon une direction ouest-est, à l'exception de la goutte de Chambarny, qui sépare Grézieu de Craponne selon une direction nord-sud.

En termes d'altitude, le point le plus haut de la commune se situe à l'ouest, au niveau du hameau du Recret, à 570 mètres. Le point le plus bas se trouve au sud-est, au pont Chabrol, au confluent de la Chaudanne et de l'Yzeron (245 mètres). Le parvis de l'église s'élève à 335,15 mètres.

Communes limitrophes

|

Pollionnay | Sainte-Consorce | Saint-Genis-les-Ollières (Métropole de Lyon) |  |

| N | Craponne (Métropole de Lyon) | |||

| O Grézieu-la-Varenne E | ||||

| S | ||||

| Vaugneray | Brindas |

Urbanisme

Typologie

Grézieu-la-Varenne est une commune urbaine, car elle fait partie des communes denses ou de densité intermédiaire, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [1] - [2] - [3]. Elle appartient à l'unité urbaine de Lyon, une agglomération inter-départementale regroupant 124 communes[4] et 1 653 951 habitants en 2017, dont elle est une commune de la banlieue. L'agglomération de Lyon est la deuxième plus importante de la France en termes de population, derrière celle de Paris[5] - [6].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Lyon dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 398 communes, est catégorisée dans les aires de 700 000 habitants ou plus (hors Paris)[7] - [8].

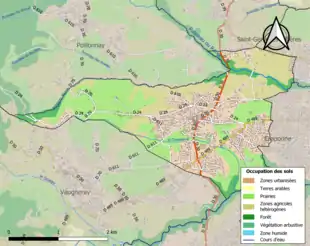

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (54,8 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (58 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : zones urbanisées (36,6 %), prairies (32,7 %), zones agricoles hétérogènes (22,1 %), forêts (8,5 %)[9].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[10].

Toponymie

Pour ce qui est de l'étymologie du nom "Grézieu", plusieurs thèses s'opposent ou se complètent. L'abbé Devaux[11] penche pour une déformation du gentilice gallo-romain Gratius, mais d'autres mentions d'origines diverses se rencontrent aussi : "in villa Grasiaco" (927, Paradin op. cit., p. 115) ; "Graisieu" (1214, Cartulaire lyonnais, I, no 126); "eccl. de Graysiaco" (Pouillé du XIIIe siècle publié en annexe du cartulaire de Savigny, p. 905) ; "Gresay" (Paradin, op. cit.) ; "Gresy" (1581, A.D., fonds de Saint-Just) ; "Greysieu" (1697, Enquête d'Herbigny) ; "Grézieux" au XVIIIe siècle [12].

E. Catalon mentionne pour sa part une possible origine celtique du nom : grag (roche), ou graou, terre sablonneuse et pierreuse, tout en mettant en garde contre une interprétation facile consistant à voir grès dans Grézieu[13].

L'additif La Varenne, qui permet de distinguer Grézieu de Grézieu-le-Marché, apparaît en 1278 : Grayseu in Varena (Cartulaire lyonnais, II, p. 408). E. Catalon rapporte que « selon certains »[14], dans le Forez, on appelait varennes des terres sablonneuses et pierreuses peu épaisses. Il précise aussi que d'autres y voient une déformation de garenne.

Histoire

Antiquité

Aucune trace d'occupation n'est attestée pendant la période romaine, tant au niveau archéologique que bibliographique[15].

Toutefois, dans l'opuscule qu'il a consacré à l'histoire de la commune en 1977[16], M. Catalon précise que "Grézieu faisait […] partie du territoire des Ségusiaves, tribu peu importante, se disant gauloise, mais qui parlait le Celtique." L'auteur fait également référence à un camp romain, installé à l'époque du triumvir Marc-Antoine sur une partie du plateau lyonnais où se trouvent aujourd'hui les communes de Tassin, Craponne, Grézieu et Saint-Genis-les-Ollières.

De fait, la commune de Grézieu abrite, parmi ses vestiges archéologiques, des restes notables de l'aqueduc romain de l'Yzeron. Voici ce qu'en dit à la page 19 le Préinventaire des Monuments et Richesses artistiques de la commune (1987) : « Sur le territoire de la commune, [la branche principale de l'aqueduc] est longue de 4 800 mètres. C'est un canal maçonné, voûté, enterré à faible profondeur dans une tranchée. Il a été en grande partie détruit au cours des siècles, mais il a laissé sur son passage de très nombreuses traces, sous la forme de matériaux de démolition, pierres et fragments de maçonnerie, blocs de béton de tuileau souvent de grande taille, récupérés et réemployés à proximité immédiate. Il reste aussi, de distance en distance, des vestiges en place. Les uns et les autres ont été abondamment signalés, tout le long du parcours, au Recret, à Montolvet, l'Araby, Pierre-Cale, aux Varennes et aux Attignies, dans le village et au Tupinier. »

Grézieu abrite également une section de l'ancienne voie d'Aquitaine, tracée en 43 après Jésus-Christ sous le règne de l'empereur Claude. Elle traverse le bourg à l'emplacement approximatif de la grande-rue pour atteindre, en direction de l'ouest, le Recret et le col de Saint-Bonnet en direction de l'Atlantique[17].

Moyen Âge

Le village fut également, pendant plusieurs siècles, la dernière étape d'un pèlerinage dédié à saint Bonnet et situé entre le col de la Luère et le col de Malval, sur l'emplacement d'un ancien site druidique. Saint Bonet ou Bonnet, auvergnat de naissance naquit vers 623 dans une famille d’anciens sénateurs romains. Il fit des études remarquables pour l’époque : grammaire, droit et sans doute rhétorique. Il se préparait ainsi à une carrière à la cour du roi. Il servit comme échanson de Sigisbert III et de Thierry III. Il devint préfet de Marseille vers 677. Il géra cette ville avec beaucoup de douceur, s’opposant au commerce des esclaves. Il pratiquait un ascétisme sévère. Son frère saint Avit était alors évêque de Clermont. Se sentant près de sa fin, il demanda son frère comme successeur et obtint l’accord du roi pour cette nomination épiscopale. Avit mourut rapidement et Bonet devint évêque de Clermont vers la fin de 690. Il continua de vivre pauvrement en jeûnant plusieurs jours par semaine. Sa nomination par son frère lui causa des scrupules : il démissionna et se retira à l’abbaye de Manglieu dans le Puy-de-Dôme. Il entreprit le pèlerinage de Rome, au passage il passa par Lyon où il apaisa un conflit entre l’évêque et le duc des Burgondes. Il poursuit son chemin jusqu’à Rome et la légende rapporte qu’en chemin il racheta de nombreux captifs pour les libérer. À son retour il s’installa à Lyon, où il mourut vers 705.

Son corps fut transféré à Clermont, d’abord à l’église Saint-Maurice vers 712 puis à la cathédrale au XIIIe siècle.

Le baron Raverat rapporte des éléments similaires, mais avec quelques différences : « Saint Bonnet, qui était chancelier du roi Thierry Ier, mourut à Lyon en odeur de sainteté. Clermont, sa ville natale, désirant conserver ses reliques, l'évêque Proculus les demanda à Fulcade, évêque de Lyon. En 740, le cortège qui les accompagnait, après s'être arrêté à Grézieu, fit une station au sommet de la montagne. On déposa son corps sur l'autel druidique que le seul contact du cercueil transforma en une croix colossale. Immédiatement, on érigea en ce lieu une chapelle dédiée à Marie et on consacra la montagne à Saint Bonnet »[18].

Il est à noter que ce site, Saint-Bonnet-le-Froid (à ne pas confondre avec une localité du même nom dans la Haute-Loire), qui se trouve sur la commune de Chevinay, abrite depuis des siècles un château plusieurs fois modifié, et dont l'un des propriétaires fut le philosophe lyonnais Antoine Blanc de Saint-Bonnet.

En 913, une église aurait été bâtie à Grézieu par le Comte Guillaume dit le Pieux, qui peu d'années auparavant avant fondé l'abbaye de Cluny, suivie par la création d'une paroisse[19]. Cette église, plusieurs fois remaniée, existait encore en 1867, mais elle fut remplacée par un édifice plus vaste en 1870-1871.

La tradition veut que la cuve baptismale conservée à l'église de Grézieu, qui date de la fin du Xe siècle-début du XIe siècle[20], ait été offerte à la nouvelle paroisse par Guillaume le Pieux.

À la fin de l'empire carolingien, l'Ouest lyonnais dont fait partie Grézieu connaît successivement plusieurs souverainetés[21] : royaume de Provence (879-928), royaume d'Arles (928-1032), puis Saint-Empire jusqu'au commencement du XIVe siècle. L'éloignement de la région du centre du pouvoir politique la mettait évidemment à la merci des luttes d'influence locale. Ainsi, Grézieu se trouva placé dans une zone de contacts entre les influences antagonistes des chanoines-comtes de Lyon et des comtes du Forez.

C'est au cours de ces deux siècles de heurts entre pouvoirs rivaux pour le contrôle du plateau lyonnais que se place l'épisode de la bataille d'Yzeron (1158), au cours de laquelle les troupes de l'archevêque de Lyon Héraclius furent battues par l'armée de Guy II, comte de Forez. En 1173, un accord conclu entre les parties adverses mit fin au différend, le comte du Forez conservant les pays de la vallée de la Loire, et l'archevêque de Lyon ceux du Rhône et de la Saône dont Grézieu faisait partie.

Ce sont donc les chanoines-comtes de Lyon, nouveaux seigneurs de Grézieu, qui, à la charnière du XIIe – XIIIe siècle, firent construire une fortification autour du bourg, sous la forme d'une muraille quadrangulaire bordée au sud par la voie d'Aquitaine[22]. Cette muraille, le « vingtain », s'ouvrait au nord et au sud par deux portes, dont la seconde subsista jusqu'en 1935, et était flanquée de quatre tours angulaires. À l'intérieur des murs, les maisons étaient bâties autour de l'ancienne église romane, qui fut démolie entre 1867 et 1870[23]. Une tour de guet fut plus tard (XIVe siècle) ajoutée au nord. Haute de 25 mètres, elle fut diminuée de moitié en 1822 et détruite à son tour au début des années 1880. Un chemin de ronde, qui subsiste aujourd'hui, desservait le tour intérieur du vingtain. Il figure sur un plan scénographique des châteaux de Grézieu et Pollionnay levé en 1599[24].

En 1312, le Lyonnais est rattaché à la couronne de France par Philippe le Bel. Devant l'absence de protestation de la part de l'empereur, le changement de souveraineté est entériné par le concile de Vienne. Les habitants de Grézieu sont désormais sujets du roi de France.

En 1360, le traité de Brétigny qui consacrait une trêve dans la guerre de Cent Ans, laissa un grand nombre d'hommes d'armes issus des armées française et anglaise sans occupation. Constitués en hordes de pillards nommés Tard-Venus, ils écumèrent de nombreuses régions, dont les environs de Lyon. Pendant plusieurs années, le plateau lyonnais -et par conséquent Grézieu- durent subir leurs fréquentes incursions et leur violence sans frein.

En quittant la région en 1365, leur chef Seguin de Badefol les emmenant en Auvergne, ils traversèrent l'Yzeron à Grézieu, y poursuivant leurs larcins et faisant de nombreuses victimes[25].

Les violences des Tard-Venus ayant occasionné beaucoup de dégâts matériels, le chapitre de Saint-Just, seigneur de Grézieu, y entreprit des réparations dont il subsiste des traces dans les actes capitulaires. On voit également la fréquence des discussions entre les officiers royaux et les habitants de Grézieu pour financer les travaux de réparation des murs et des tours endommagés[26]. Ainsi, en septembre 1378, une somme de 80 francs est allouée en séance capitulaire pour les travaux de restauration de Grézieu, une contribution générale étant demandée aux habitants à hauteur d'un huitième des redevances.

Les archives montrent de nouvelles dépenses pour des travaux effectués en 1411, et E. Catalon précise que, pour trouver les ressources nécessaires, les chanoines "mettent en leurs mains l'obéance complète de Grézieu", c'est-à-dire l'ensemble des revenus de la paroisse.

Époque moderne

Voici ce qu'écrit en 1697 Messire Antoine Ozier, curé de Grézieu, en réponse au questionnaire de Lambert d'Herbigny, intendant du Lyonnais, Forez et Beaujolais[27] :

« Grézieu mesure trois quarts de lieue de longueur et environ un quart de lieue de largeur. Le terroir est sablonneux et stérile.

Un tiers de terres labourables, en grande partie semées de petit seigle, aucune production de fruits.

Un douzième de vignes, un quinzième de prairies.

Pas de bois, mais seulement des bruyères. Les habitants sont des cultivateurs de terre ou des journaliers.

Population : deux cent quarante-six habitants : soixante hommes de plus de vingt ans (30 mariés, 10 garçons), soixante-six femmes de plus de vingt ans (50 mariées, 6 veuves, 10 filles), cent-vingt jeunes de moins de vingt ans (50 garçons, 70 filles). »

Le curé Ozier souligne également, en annexe de son rapport à l'Intendant, que la violence des gens de guerre de passage dans la paroisse est allée jusqu'à l'enrôlement d'hommes mariés, et il insiste sur le fait que le chapitre de Saint-Just perçoit la dîme sur le produit de laquelle il revient à la paroisse une portion congrue de 300 livres par an[28].

À l'époque moderne, outre la suzeraineté des chanoines de Saint-Just qui perdurera jusqu'à l'abolition des privilèges en août 1789, quelques membres de la noblesse se distinguent à Grézieu : la figure d'Antoine Charrier, propriétaire du domaine de La Barge, "escuyer", seigneur de La Barge, conseiller du roi, "thrésorier de France en la généralité de Lyon"[29] qui blasonne d'azur à la roue d'or clouée de gueules, et dont les armes ont servi à l'élaboration du blason de Grézieu.

La mention de La Barge nous amène à évoquer une propriété centrale dans l'histoire de Grézieu, qui subsiste partiellement aujourd'hui : le château de La Barge. Quelques chanoines étant parvenus à contrôler entièrement quelques domaines, certains d'entre eux, à l'instar de Gaudemard de La Barge (1261) et de Pierre de La Barge (1289) firent bâtir une forteresse. Celle-ci, se trouvant à l'emplacement du château actuel, fut détruite au XVIe siècle. La famille de La Barge, qui portait d'argent à la bande de sable, fournit plusieurs chanoines aux différents chapitres de l'Église de Lyon. La consultation des archives capitulaires de Saint-Just fournit la liste des châtelains qui furent successivement désignés pour administrer la châtellenie de Grézieu pendant les temps troublés auxquels il a déjà été fait référence :

- 1386 : Jean Michelet ;

- 1391 : Jean de Treffort ;

- 1395 : Pierre de Villette ;

- 1397 : Antoine de Chaponnay ;

- 1415 : Étienne Sambet ;

- 1430 : Étienne Sambet ;

- 1435 : Jean Dodieu.

Après la démolition de l'ancienne forteresse, la construction du château actuel démarra en 1598. Voici ce qu'écrit E. Catalon au sujet de ses propriétaires successifs :

" D'abord, ce fut Antoine Charrier, marié en 1615 avec Jeanne de Gué, fille du Trésorier général de la Gendarmerie de France. Antoine Charrier fut nommé Trésorier général des Finances à Lyon et Trésorier général de France en 1629 et il mourut en 1673 à l'âge de quatre-vingt-dix ans. Sa mort fut considérée comme une grande perte par toute la paroisse de Grézieu. Il eut neuf enfants dont Jean Charrier, chevalier de La Barge, capitaine au régiment de Lorraine, Trésorier général de France, en 1671-1672, Prévôt des marchands de Lyon. En 1672, il acheta la baronnie de Sandrans dans la Bresse.

Une de ses filles est souvent citée dans les Mémoires de Mademoiselle de Montpensier, pour son esprit et sa beauté.

Nous relevons ensuite le nom d'Antoine Charrier, chevalier de La Barge, baron de Sandrans dont une des filles, Geneviève, morte en 1768, fut mariée à Jean des Brosses.

Il y eut ensuite Claude des Brosses (1720-1763) et enfin, dernier possesseur avant la Révolution, Jacques des Brosses qui, en 1789, comparut à l'Assemblée de la Noblesse de Lyon."

Époque contemporaine

Au cours de la Révolution française, la commune porte provisoirement le nom de Grézieu-et-Craponne[30].

Le château de La Barge fut mis sous séquestre et ce n'est que le 15 thermidor an II () qu'il fut rendu.

En 1904, le pavillon ouest du château, que les habitants de Grézieu surnommaient « le placard », fut démoli par la municipalité afin d'élargir la D 30 (actuelle avenue Lucien-Blanc).

Politique et administration

Administration municipale

Intercommunalité

La commune fait partie de la communauté de communes des Vallons du Lyonnais.

Jumelages

La commune de Grézieu-la-Varenne est jumelée avec la petite ville italienne Finale Emilia, province de Modène, région d'Émilie-Romagne, depuis 1966.

L'origine de ce jumelage est liée à la figure du docteur Jean-François (Gianfranco) Cassetti, né à Finale en 1799 et exilé en France au moment des soubresauts politiques liés au Risorgimento. Il vint habiter à Grézieu-la-Varenne, dont il fut maire à deux reprises, de 1870 à 1874, puis de 1878 à sa mort en 1884.

L'accord de jumelage a été signé en 1966 par Joël Chotard, maire de Grézieu, et Angelo Sola, maire de Finale.

Population et société

Démographie

Les habitants de la commune sont appelés les Grézirots[32]. On trouve également les appellations Grézirois ou Grézotins.

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[33]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2008[34].

En 2020, la commune comptait 6 029 habitants[Note 3], en augmentation de 10,6 % par rapport à 2014 (Rhône : +4,53 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Enseignement

Il existe une école maternelle et une école primaire portant le nom de Georges Lamarque, résistant membre du réseau Alliance. Les bâtiments de l'école maternelle ont été inaugurés en 1965 par Joël Chotard, maire de l'époque, en présence de nombreuses personnalités de la Résistance, en particulier Marie-Madeleine Fourcade, chef du réseau Alliance. Une plaque été apposée au mur de l'école, dont voici le texte :

« Groupe scolaire

Georges Lamarque

Héros de la Résistance

Petit-fils d'instituteur

Fils du Lieutenant Georges Lamarque ancien élève de l'École normale supérieure tombé au Champ d'Honneur le 7 septembre 1914

et de

Madame Augusta Georges Lamarque professeur à l'Institut des Jeunes Sourds de Paris

Officier de la Légion d'honneur

Ancien élève de l'École normale supérieure

Agrégé de Mathématiques

Chef du S.R. "Druides" - Réseau Alliance

Compagnon de la Libération

Chevalier de la Légion d'honneur

Fusillé par l'ennemi le 8 septembre 1944

En exemple aux enfants qui seront instruits dans ces écoles.

-28 mars 1965. »

De l'autre côté de la route, un second ensemble de bâtiments, dits « du Boulodrome » et longtemps partagés entre préfabriqués et bâtiments en dur inaugurés en 1978, a été modernisé à partir des années 1990 jusqu'à ces dernières années.

Paroisse catholique

.JPG.webp)

En 913, Guillaume le Pieux fonde la paroisse de Grézieu[19].

Elle passe rapidement sous le contrôle des chanoines du chapitre de Saint-Just de Lyon et se retrouve canoniquement intégrée à l'archiprêtré des Suburbes. Il est à noter qu'à l'instar de ce qui se passait dans beaucoup de paroisses rurales avant les réformes qui suivirent le concile de Trente, les paroissiens se plaignent périodiquement de l'absentéisme des desservants et de leur négligence à remplir leur charge : une femme de Grézieu-la-Varenne rapporte ainsi en 1462 qu'un seul de ses six enfants put être baptisé dans la paroisse, et cela par la faute du curé (« qui non reperiebatur pro ipsis pieris baptizandis »)[36].

Après la Révolution, la paroisse fait partie de l'archiprêtré de Vaugneray, dont le curé est le doyen.

Voici le texte d'un document conservé aux Archives du diocèse de Lyon qui donne un aperçu de la situation de la paroisse à l'aube du Premier Empire : Rapport du curé de Grézieu Jean Pipon au questionnaire adressé aux curés du diocèse par les Vicaires généraux Jouffret, Courbon et Renaud le 8 pluviôse an XII[37].

« Grésieux la varenne jour des cendres an 12 Je réponds à votre circulaire du 8 pluviôse an 12 – dont vous m’avez honoré. Je ne jouis d’aucune pension ecclésiastique, et n’ai conservé la jouissance d’aucun bien ou rente. J’habite un presbytère communal, et n’ai point de jardin, ni fond de terre attaché à ma desservance. La partie de la paroisse que je dessers est de 445 âmes, et environ 297 communians. Tous professent extérieurement le catholicisme. Les deux tiers fréquentent les sacremens avec édification, et sont assidus aux offices de l’Église ; l’autre tiers seroit déjà revenu aux vrais principes, sans quelques prêtres voisins – qui l’autorisent dans des écarts bien condamnables. Les catéchismes sont fréquentés, cette année, par 20 garçons et autant de filles, quelquefois plus. Je les fais tous les dimanches avant vêpres – depuis la toussaint jusqu’à Pâques, et tous les autres jours du carême avant la prière du soir. Nous n’avons point d’hôpital, ni d’hospice. La commune a un maître d’école pour les garçons et une maîtresse pour les filles ; ses moyens ne lui permettent pas d’avoir des frères ou des sœurs des Écoles chrétiennes. Point de pensionnat. Nous avons une Confrérie du St Sacrement et une du Rosaire. Point de société de bonnes œuvres, ni moyen d’en avoir. Notre église récemment réparée, a neuf chapelles, elle est en bon état, et peut contenir 600 personnes, même à genoux. La sacristie est petite, le clocher bon – à l’exception du befroy. Le maître autel est postiche, nous en aurons un, sous peu, d’une belle forme ; ceux de la Ste Vierge et de St Roch, ne sont encore ornés que de leurs statues, les ornemens sont propres, point encore d’images des saints. Il y a une croix dans le cimetière qui est clos et fermé. L’on a relevé dans la paroisse. J’ai conseillé la prière en commun le soir, et la lecture de la méditation sur l’Evangile, dans les familles où l’on sait lire. On chante –et même avec beaucoup de goût, des cantiques dans notre église. Chez tous mes paroissiens où j’ai été, j’y ai vu des bénitiers, l’image de la Croix et de la Ste Vierge. Les livres d’Église, de piété, les catéchismes, vies des saints, le livre de l’imitation de NSJC, celui des Epîtres et Evangiles, sont en général entre les mains de ceux qui savent lire, ou au moins en partie. Les circonstances du moment, le peu de ressource que présente un petit peuple composé d’habitans peu fortunés, sont des obstacles au genre de bien, d’édification et de bonnes œuvres que nous désirons. J’ai l’honneur d’être très respectueusement Messieurs, Votre très humble et soumis serviteur. + Pipon, des. Grézieux La varenne »

Liste des curés de la paroisse[38]

Avant la Révolution

- XVIIe siècle : Messire Pierre Ponchon

- 1657 : Messire Jean Michel

- 1661 : Messire Jehan Gourguet

- 1693 : Messire Guillaume Gazagne

- 1696 : Messire Antoine Ozier

- 1713 : abbé Joseph Boulay

- 1743 : abbé Pierre Verdier

- vers 1755 jusqu'en 1789 : abbé Prost.

Après la Révolution

- de 1803 à 1806 : abbé Jean Pipon

- de 1806 à 1847 : abbé Étienne Durand

- de 1847 à 1855 : abbé Jean Brouat

- de 1855 à 1865 : abbé Régis Fontvieille

- de 1865 à 1898 : abbé Antoine-Joseph Dalin

- de 1898 à 1903 : abbé Jacques Faure

- de 1903 à 1905 : abbé Jean-Marie Baudrand

- de 1905 à 1913 : abbé Jean Poncet

- de 1913 à 1920 : abbé Gabriel Manisolle

- de 1920 à 1921 : abbé Jean Goujon

- de 1921 à 1951 : abbé Jean-Marie Villemagne

- de 1951 à 1959 : abbé Georges Dury

- de 1959 à 1962 : abbé Jean-Baptiste Meunier

- de 1962 à 1972 : abbé Paul Gagneur

- de 1972 à 1980 : abbé Jean Fulchiron

- de 1980 à 1985 : abbé José Vérot

En 1985, la paroisse est passée sous la juridiction du curé-doyen de Vaugneray

Un prêtre auxiliaire détaché par l’archevêché, l’abbé Jean Debard, dessert la paroisse avec les curés Rivoire et Grange, de 1991 à 1998

En 2001, regroupement de 9 des anciennes paroisses du doyenné de Vaugneray dans une « paroisse Saint-Alexandre à l’Ouest de Lyon »

Économie

Revenus de la population et fiscalité

En 2010, le revenu fiscal médian par ménage était de 40 531 €, ce qui plaçait Grézieu-la-Varenne au 2 236e rang parmi les 31 525 communes de plus de 39 ménages en métropole.

Activités

Commune principalement tournée vers l'agriculture, elle fait aussi partie, du XIXe siècle jusqu'à la fin des années 1950, de « la blanchisserie de Lyon », cet ensemble de communes de l'ouest lyonnais dans lesquelles les lyonnais font laver leur linge. Après le déclin puis la fin de la blanchisserie artisanale, seule l'entreprise Mercier a continué l'activité en se diversifiant vers la teinturerie et en évoluant vers la blanchisserie industrielle, elle ferme en 2010. Cette entreprise a été condamnée pour délit de pollution en 1982, mais le terrain n'a pas été dépollué et la commune devient en 2022 le premier théâtre de l'application du nouveau délit d'écocide en France[39].

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

Le centre du village, actuellement en cours de réaménagement, reste marqué par l'histoire, même si les évolutions successives de l'urbanisation du village ont profondément remanié le visage du bourg.

De la longue histoire de cette bourgade du plateau du Lyonnais, il subsiste une cuve baptismale du XIe siècle, visible dans l'église Saint-Roch[40].

L'ancien chemin de ronde, qui avait partiellement résisté aux assauts du temps, a été récemment modifié par les travaux d'aménagement du centre-bourg.

Commune principalement tournée vers l'agriculture, elle fait aussi partie, du XIXe siècle jusqu'à la fin des années 1950, de « la blanchisserie de Lyon », cet ensemble de communes de l'ouest lyonnais dans lesquelles les lyonnais faisaient laver leur linge. La Maison du blanchisseur située dans l'ancienne ferme-blanchisserie de la famille Allouis et reprenant une partie de la collection de l'ancien Musée de la blanchisserie de Craponne garde la mémoire de la blanchisserie artisanale.

Maison de François 1er illustrée par Joannès Drevet (1854–1940).

Maison de François 1er illustrée par Joannès Drevet (1854–1940). Le château de la Barge en 2015.

Le château de la Barge en 2015. Porte illustrée par J. Drevet.

Porte illustrée par J. Drevet.

Personnalités liées à la commune

- Jean-François Cassetti (1804-1884), dont il a déjà été fait mention, médecin et exilé politique italien. Personnage assez mal connu, il a vraisemblablement consacré ses années de jeunesse à un engagement politique en Italie, engagement qui l'a conduit à s'exiler, sans qu'il soit possible d'en savoir davantage.

Il est vraisemblable que ses idées politiques devaient plutôt être libérales et progressistes. Sa tombe, du plus simple appareil et toujours visible au cimetière de Grézieu, s'orne d'une rose (référence à une éventuelle appartenance à une société secrète de type rosicrucien ?) et de l'épitaphe suivante :

« ICI REPOSE

LE Dr CASSETTI

MAIRE DE GREZIEU

DECEDE LE 16 MARS 1884

DANS SA 80e ANNEE

IL FUT HONNETE HOMME

N'EUT D'AUTRE RELIGION QUE CELLE-CI

ALTERI NEC FACERIS QUID TIBI FIERI NON VIS »

L'idée d'une adhésion du Dr Cassetti à des idées progressistes peut également être soutenue par la référence sibylline à la religion, qui évite manifestement de citer clairement la religion catholique, au profit d'une référence plus humaniste et laïque, illustrée par une locution latine se traduisant par « Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fît ». Le fait est que le souvenir laissé à Grézieu par le Dr Cassetti est celui d'un homme dévoué à la communauté et à ses semblables.

- Lucien Blanc (1823-1909), bourrelier harnacheur, installé à Grézieu au cours du XIXe siècle, ancien compagnon du Tour de France, il exerça dans le compagnonnage de hautes responsabilités, poursuivant l'œuvre d'Agricol Perdiguier. Connu chez les Compagnons sous le surnom de Provençal le Résolu, il fonda en 1889 l'Union compagnonnique des devoirs unis. Il fut maire de Grézieu de 1896 à sa mort en 1909 et était chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur.

- Joseph Vialatoux (1880-1970), philosophe. Fils d'un notaire installé à Grézieu, il devint professeur de philosophie à l'Institution des Chartreux et aux Facultés catholiques de Lyon. Il s'impliqua activement dans le Cercle d'études que la Chronique sociale implanta à Grézieu au début du siècle dernier.

- Émile Évellier, Légion d'honneur à titre posthume. Le au cours d'une attaque d'un convoi militaire allemand dans le secteur de Givors par la Résistance, plusieurs soldats furent capturés; l'un d'entre eux s'échappa et signala la position des assaillants. Les Allemands prirent 12 otages et menacèrent de les exécuter si le responsable de l'attaque militaire ne se dénonçait pas. C'est alors que Émile Évellier, 24 ans, s'avance et s'écrie : « C'est moi, Émile Évellier, officier de la Résistance ». Les nazis le fusilleront, seul, le .

- Pierre Sandelion, directeur de l'école de Grézieu, agit dans l'Armée Secrète pendant l'Occupation. Il trouve la mort le au cours des combats de la Libération à Montceau-les-Mines, en Saône-et-Loire.

- Georges Lamarque, responsable à partir d'août 1942 du service radio du Réseau Alliance puis chargé du recrutement d'agents pour le Réseau Druides. Il meurt à 30 ans fusillé par les Allemands le à Luze dans la Haute-Saône. Il n'est pas directement lié à Grézieu, mais l'école communale porte son nom.

- Louis Launay (1923-1944), séminariste, il s'engage dans les armées de la France libre et tombe en 1944. La place de l'église du village porte son nom.

- Joël Chotard (1898-1993), négociant en textile, il s'installe à Grézieu pendant la Seconde Guerre mondiale et joue un rôle actif dans la Résistance, au sein du Réseau Alliance. Président du Comité de Libération en 1944, il est élu maire en 1945 et le reste jusqu'en 1977. Père d'Yvon Chotard, il se situait politiquement au centre droit, mais se rapprocha du royalisme légitimiste à la fin de sa vie, invitant le duc d'Anjou dans sa propriété de Grézieu à l'occasion du Millénaire capétien (1987). Un square de Grézieu porte son nom.

Voici le texte de sa citation à l'ordre du Corps d'Armée du [41]. :

« Ancien combattant des deux guerres, attaché au Chef du Sous-Réseau DRUIDES, a mis toutes les possibilités de son organisation personnelle au service de la cause alliée.

À notamment, de mai 1943 à la Libération, offert ses domiciles de ¨PARIS et de GREZIEU-LA-VARENNE au P.C. DRUIDES qui les a constamment utilisées pour abriter ses travaux et entreposer son matériel de guerre. Plusieurs chefs et agents traqués habitaient chez lui et se servaient de ses voitures et de sa couverture pour le transport des courriers et des officiers en mission.

Était en outre chargé de porter entre LYON et PARIS les documents militaires destinés à LONDRES.

Agent secret d'une grande valeur, il recueillit sur la région lyonnaise des informations de premier ordre.

D'un dévouement à toute épreuve et animé d'un courage et d'une foi inébranlables, il a su rendre avec modestie et désintéressement les plus importants services à la cause de la Résistance.

Cette citation comporte l'attribution de la Croix de Guerre avec étoile de vermeil.

Fait à Paris le 24 juin 1950

Signé : PLEVEN »

Héraldique

.svg.png.webp) |

Les armes de la commune de Grézieu-la-Varenne se blasonnent ainsi : |

|---|

Ces armes ont été composées par maître Jean Tricou, érudit lyonnais, en 1956. Elles sont une évocation du chapitre de Saint-Just de Lyon, seigneur de Grézieu jusqu'en 1789 (d'argent au lion de gueules à la bordure d'azur semée de besants d'or), et de deux familles importantes de Grézieu, La Barge (d'argent à la bande de sable) et Charrier (d'azur à la roue d'or).

D'autres blasons ont été trouvés à Grézieu : celui de la famille Maréchal (XVe - XVIe siècle), qui se lit « d'or à la bande de gueules accompagné de six coquilles en orle », et, au XVIIe siècle, celui de l'Ordre des carmes déchaussés, qui est « de sable chapé arrondi d'argent, la pointe terminée en chef par une croisette pattée de sable à trois molettes de l'un en l'autre ».

Notes et références

Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé, en , celle d'aire urbaine afin de permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Lyon », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Lyon », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Abbé DEVAUX, Les noms de lieux dans la région lyonnaise aux époques celtique et gallo-romaine, Lyon, 1898, page 32, cité in Préinventaire des Monuments et Richesses artistiques, XV, Grézieu-la-Varenne, Lyon, Conseil Général du Rhône, 1987, page 5

- Voir aux A.D. le fichier topographique de Mlle Gonon

- Eugène Catalon, Grézieu-la-Varenne, 2000 ans d'Histoire, Montrouge, 1977, page 14

- idem.

- Odile FAURE-BRAC, Carte archéologique de la Gaule - Le Rhône, 69/1, (ISBN 2-87754-096-0), p. 243.

- Eugène Catalon, op. cit., page 9

- Eugène Catalon, op. cit., page 13

- E. Catalon, op. cit., page 19

- G. Paradin, Mémoires de l'histoire de Lyon, 1573, p. 114.

- Pierre Tuaillon, La cuve de Grézieu-la-Varenne, bénitier ou cuve baptismale ?, in Actes des Journées d'études 2001, XVIII - Vaugneray et sa région, Union des Sociétés Historiques du Rhône, Lyon, Conseil Général du Rhône, 2001, page 37

- E. Catalon, op. cit., page 20

- E. Catalon, op. cit., page 22

- Archives paroissiales de Grézieu-la-Varenne

- Le document original, qui était conservé aux A.D., avait déjà disparu en 1935. Il n'en subsiste que des copies (notes du Préinventaire de 1987, p. 3)

- E. Catalon, op. cit., p. 24.

- Idem

- cité in E. Catalon, op. cit., p. 45.

- Id..

- Terrier d'Arthaud Vallioud, greffier à Grézieu, authentifié par Claude Véricel, notaire royal, 1640.Archives départementales du Rhône.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Françoise Monnet, « Louis Veyret prend une retraite de plus ! », Lyon-Matin,

- « Gentilé de la commune de Grézieu-la-Varenne », sur habitants.fr (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Marie-Thérèse Lorcin, Les campagnes de la région lyonnaise aux XIVe et XVe siècles, Lyon, Bosc, 1974, 548 pages, p. 453, note no 14, qui renvoie à la référence 12 G 1020 (AD)

- Archives du diocèse de Lyon, cote 2 II 40. La date du 8 pluviôse an XII correspond dans le calendrier grégorien au mercredi des Cendres 8 février 1804

- Adolphe VACHET, Les paroisses du diocèse de Lyon. Archives et Antiquités, Lérins, imprimerie Bernard, 1899, 753 pages, et Ordo du diocèse de Lyon, Semaine religieuse du diocèse de Lyon, Église à Lyon, Archives du diocèse de Lyon.

- Richard Schittly, « Des maisons construites sur les sols pollués d’une ancienne blanchisserie : le premier dossier d’écocide arrive devant la justice », Le Monde, (lire en ligne

)

) - Préinventaire des monuments et richesses artistiques, 1987, département du Rhône, p. 44-46.

- Marcel RUBY, Lyon et le Rhône dans la Guerre. 1939-1945, 1990, Roanne, éditions Horvath, 240 pages, p. 115.