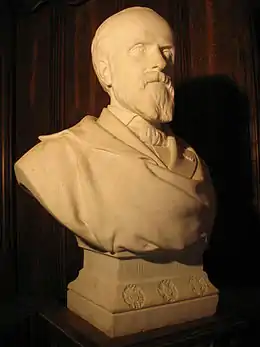

Antoine Blanc de Saint-Bonnet

Antoine-Joseph-Elisée-Adolphe Blanc de Saint-Bonnet, né le à Lyon (France) et mort le à Chevinay dans l'ouest lyonnais, est un philosophe et sociologue français, appartenant au courant contre-révolutionnaire, anti-libéral, précurseur du catholicisme social.

Blanc de Saint-Bonnet

| Naissance | (Lyon) |

|---|---|

| Décès |

(à 65 ans) (Lyon) |

| Sépulture | |

| Nationalité | |

| École/tradition | |

| Principaux intérêts | |

| Idées remarquables |

Précurseur de la sociologie avec Frédéric Le Play, théoricien de la métapolitique et de la nomocratie (autorité politique conforme à la loi naturelle et divine) |

| Œuvres principales |

L'Unité spirituelle, La Restauration française, La Légitimité, Philosophie fondamentale, L'Amour et la Chute |

| Influencé par | |

| A influencé | |

| Distinction |

Biographie

Vie et œuvres

Méconnu de nos jours, Antoine Blanc de Saint-Bonnet a marqué son époque et influencé des écrivains comme Jules Barbey d'Aurevilly, Léon Bloy ou encore Charles Baudelaire. Figure du mouvement ultramontain, il fut considéré dans les milieux légitimistes comme le continuateur de Joseph de Maistre. Il donna aussi sa marque à l'école catholique sociale, de René de La Tour du Pin (Vers un ordre social chrétien) et Henri Delassus (Vérités sociales et erreurs démocratiques), jusqu'à Jean Ousset (Pour qu'il règne) et Pierre Virion (Le Christ qui est Roi de France).

Fils d'une famille de l'ancienne bourgeoisie lyonnaise, il a été l'élève de l'abbé Noirot, professeur de philosophie au collège royal de Lyon, qui orienta sa pensée vers l'ontologisme. Pendant ses études de droit à Paris où il séjourna de 1836 à 1839, il fréquente Edgar Quinet et Pierre-Simon Ballanche dont il subit l'influence, puis s'en sépare par souci de vérité entière, se plaçant définitivement dans la mouvance de la philosophie chrétienne.

C'est à cette époque qu'il se fait connaître avec son ouvrage en trois volumes De l'Unité spirituelle ou de la société et de son but au-delà du temps paru la première fois en 1841, à vingt-six ans. L'auteur affirme alors sa méthode qui réconcilie raison et révélation. Victor Cousin s'enthousiasma pour le jeune philosophe et Narcisse-Achille de Salvandy, ministre de l'Instruction publique, lui décerna la croix de la Légion d'honneur en 1845[1]. Le succès fut si grand qu'il fallut rééditer ces trois volumes en 1845.

Dans ces années, qui virent la mort de son père et la longue maladie de sa mère, Blanc de Saint-Bonnet conçut le projet de son livre La Douleur, son œuvre la plus connue et la seule régulièrement réimprimée. Au milieu de ces cruelles épreuves, il est amené à chercher le secret du problème de la souffrance dont il pense trouver l'explication dans le phénomène de la chute de l'homme. Il se lance de nouveau dans la tentative audacieuse de réunir philosophie et religion.

Désormais, l'idée de faute originelle sera la note dominante de sa pensée. Il y voit l'unique explication satisfaisante, pour la raison, de l'état du monde dans lequel nous vivons : le mal, le travail, la propriété, l'autorité, la société ne s'expliquent que par le fait de la chute. C'est ce même fait qui fournira le titre de son dernier ouvrage publié par sa sœur longtemps après sa mort.

En 1851, il réagit à la révolution de 1848 en publiant La Restauration française où il aborde les questions économiques et sociales avec une pertinence que lui reconnaîtront ses opposants sur le plan politique. Ce sociologue s'affirme antilibéral tant en économie qu'en politique. Il s'oppose à l'industrialisme, à la démocratie : il condamne ensemble et le socialisme et le libéralisme. Il prône une rénovation sociale basée sur la nature réelle de l'homme.

Blanc de Saint-Bonnet prend aussi part à la « Querelle des classiques » lancée par l'abbé Jean-Joseph Gaume en faisant imprimer un mémoire titré De l'Affaiblissement de la raison en 1853. Il se prononce en faveur d'un emploi plus étendu des classiques chrétiens et défend les études littéraires qu'il croit menacées par l'envahissement des mathématiques ou des sciences physiques. La première partie de l'opuscule se penche sur la question de la raison et la manière de s'en servir. Ce sera le point de départ philosophique sur lequel l'auteur développera les futures thèses de l'infaillibilité et de la légitimité.

Dans L'Infaillibilité (1861) Saint-Bonnet expose la conception qu'il se fait de la raison et conclut a une certaine infaillibilité naturelle de celle-ci. À partir d'elle, il établit la nécessité et la convenance de l'infaillibilité pontificale, dogme qui ne sera proclamé qu'au concile du Vatican (1870-1871).

Ses travaux sur la raison continuent avec la parution de La Raison cinq ans plus tard. Tirée à seulement soixante exemplaires, cette rareté bibliophilique qui ne fut jamais mise dans le commerce est pourtant, du point de vue philosophique, l'œuvre principale de Blanc de Saint-Bonnet. Il y reprend, mais avec des développements considérables, tout ce qu'il avait résumé dans L'Affaiblissement de la raison. L'ouvrage est précédé d'une longue thèse sur « l'Infini et l'infinitésimal ». Il contient, en seconde partie, une étude critique du cogito ergo sum de René Descartes et se termine par une recherche de la base possible de notre connaissance en dehors du « moi pensant ».

Pour autant, Blanc de Saint-Bonnet ne néglige pas la question politique : en 1872, il fait réimprimer La Restauration française et publie un an plus tard La Légitimité, un traité annoncé depuis vingt ans. Les revers subis par la France en 1870 sont pour l'auteur imputables à l'erreur du libéralisme. Le point de vue sociologique domine mais appuyé sur des bases métaphysiques : il expose les « lois d'or de la société », les « bases réelles de nos libertés » et, enfin, les « moyens de gouverner » propres aux sociétés temporelles et spirituelles qui ont mission de conduire le monde.

Il poursuit son analyse, avec Le Dix-huitième siècle (1878), en réfutant la doctrine anti-sociale de « l'état de nature pure » préconisée par Jean-Jacques Rousseau et devenue selon lui la source de toute l'œuvre révolutionnaire. Il lui oppose le fait universel du péché originel attesté dans toutes les traditions de l'humanité. Il revient sur les relations entre la foi et la raison. La thèse ontologiste s'atténue et se rapproche de la philosophie thomiste alors renaissante.

Après une dernière épreuve familiale (la mort de sa fille Marie Blanc de Saint-Bonnet, épouse du vicomte de Calonne, survenue alors qu'il se réjouissait de devenir grand-père) il meurt lui-même le dans son château à Chevinay, lieu-dit Saint-Bonnet-le-Froid[2]. En rendant la vie, il laisse le manuscrit de L'Amour et la chute, qui sera publié dix-huit ans plus tard par les soins de sa sœur Zénaïde Blanc de Saint-Bonnet.

Sociétés savantes

Il est élu le à l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon, et en sera président en 1819 et 1837[3].

Pensée (citations)

« Vous qui séparez la raison et la religion, sachez que vous détruisez l'une et l'autre. La religion est la santé de la raison ; la raison est la force de la religion. La religion sans la raison devient de la superstition. La raison sans la religion devient de l'incrédulité » (L'Unité spirituelle).

« L'homme est l'être qui a besoin de Dieu » (L'Unité spirituelle).

« La société, c'est le lieu où la créature est élevée pour le ciel […] et c'est au moyen de la raison que cette clarté arrive à lui » (L'Unité spirituelle).

« Le profit […] sous une forme intelligente, sous un aspect légal, c'est une anthropophagie » (La Légitimité).

« L'industrialisme […], accumulant sur quelques points le monopole des capitaux, amène l'exploitation de l'homme par l'homme » (La Légitimité).

« L'homme sans Dieu n'aboutit qu'à immoler l'homme » (La Légitimité).

« Le socialisme […] découle du libéralisme » (La Légitimité).

« L'erreur commence au protestantisme et finit au socialisme. Les autres erreurs sont les diverses stations de la même pensée » (La Restauration française).

« Le mal est religieux, la révolution est religieuse, le remède est religieux, nous ne guérirons que religieusement » (La Restauration française).

« Fondée sur des chimères et soutenue par l'imposture, elle [la république] conduit les peuples à leur perte et l'humanité à sa fin » (La Restauration française).

« Vu l'état où le voltairianisme et les gouvernements ont mis les masses, la république c'est la démocratie, la démocratie c'est le socialisme, et le socialisme c'est la démolition de l'homme [...] la religion de l'envie » (Le Socialisme et la société).

« Il n’est pas défendu de gagner de l’argent, mais alors il ne faut pas se porter à la tête d’une nation. Le fondement des peuples est la vertu, celui des classes gouvernementales est au moins l’honneur : on ne peut y substituer à ce point les deux principes contraires » (Le Socialisme et la société).

Publications

- L'Unité spirituelle (1841), réed., Paris, Pitois, 1845, 3 vol[4] - [5] - [6].

- La Douleur (1849), rééd., Le Mans, Club du Livre rare, 1961[7].

- La Restauration française (1851), réed., Paris, Laroche, 1872[8].

- L'Affaiblissement de la Raison (1853), rééd., Paris, Hervé, 1854[9].

- Politique réelle (1858), rééd., Paris, Éditions du Trident, 1990.

- L'Infaillibilité (1861), rééd., Paris, Nouvelles éditions latines, 1956[10].

- La Raison. Philosophie fondamentale, Paris, Balitout, 1866.

- La Légitimité, Tournai, Casterman, 1873[11].

- La Loi électorale et les Deux chambres, Paris, Casterman, 1875[12].

- Le XVIIIe siècle, Tournai, Casterman, 1878[13].

- Le Socialisme et la société (1880), rééd., Lyon, Presses Académiques, 1954.

- L'Amour et la Chute, Lyon, Vitte, 1898[14].

- La Douleur, texte complet 3e édition, recension de Barbey d'Aurevilly et lettre de Léon Bloy, Assomption, Les Éditions de La Reconquête, 2012.

Notes et références

- Dict. Académiciens de Lyon, p. 159.

- Dict. Académiciens de Lyon, p. 160.

- Dict. Académiciens de Lyon, p. 161.

- L'Unité spirituelle, tome 1 sur Gallica.

- L'Unité spirituelle, tome 2 sur Gallica.

- L'Unité spirituelle, tome 3 sur Gallica.

- La Douleur sur Gallica.

- La Restauration française sur Gallica.

- L'Affaiblissement de la Raison sur Gallica.

- L'Infaillibilité sur Gallica.

- La Légitimité sur Gallica.

- La Loi électorale sur Gallica.

- Le XVIIIe siècle sur Gallica.

- L'Amour et la Chute sur Gallica.

Voir aussi

Bibliographie

- Marcel de La Bigne de Villeneuve, Un grand philosophe et sociologue méconnu : Blanc de Saint-Bonnet, Paris, Beauchesne, 1949.

- Raymond Christoflour, « Blanc de Saint-Bonnet prophète de la douleur », Prophètes du XIXe siècle, Paris, La Colombe, 1954, p. 93-121.

- Gabriel Maton, Blanc de Saint-Bonnet, philosophe de l'Unité spirituelle, Lyon, Vitte, 1961.

- Jacques Drouin, « Le Mot révolution chez Blanc de Saint-Bonnet », Cahiers de lexicologie, 1969, no 15.

- Yves Baranger, Conceptions politiques et sociales de Blanc de Saint-Bonnet, Mémoire DES, Université de Paris II, 1973.

- Jean-Louis Dumas, « Souveraineté et légitimité chez Blanc de Saint-Bonnet », Cahiers de Philosophie politique de l'Université de Caen, no 4, 1983.

- Richard Burton, « La douleur est donc un bien : Baudelaire et Blanc de Saint-Bonnet », Lettres romanes, no 4, 1993, p. 243-255.

- Alain Néry, « L'Aristocratie chez Blanc de Saint-Bonnet », Cahiers des Amis de Guy Augé, 2005, no 9, p. 33-44.

- Jonathan de Chastenet, « Le Sens métaphysique de la Révolution chez Blanc de Saint-Bonnet », Le Livre noir de la Révolution française, Paris, Éditions du Cerf, 2008, p. 547-572.

- Jacques Hochmann, Maryannick Lavigne-Louis et Dominique Saint-Pierre (dir.), « Blanc de Saint-Bonnet, Antoine », dans Dictionnaire historique des Académiciens de Lyon : 1700-2016, Lyon, éd. ASBLA de Lyon, (ISBN 978-2-9559-4330-4, présentation en ligne), p. 158-161.

- Articles de presse