Industrialisme

L’industrialisme est une théorie économique qui fait reposer la société moderne sur la maitrise de la nature par l’homme au moyen de deux éléments : la science et la technique, d’une part, la science sociale, de l’autre.

Les principaux théoriciens de l'industrialisme sont Charles Comte (1782-1837) et Charles Dunoyer (1786-1862) d'une part, et Claude Henri de Rouvroy de Saint-Simon (1760-1825) d'autre part.

La naissance de l'industrialisme est un carrefour décisif pour la plupart des doctrines politiques et économiques appelées à devenir importantes au XIXe siècle.

Origines

On peut , par certains aspects, trouver des origines dans le fameux Parfait négociant, écrit par Jacques Savary en 1675, et qui devint au siècle suivant la « bible » du négoce. On y trouve le principe de la justification providentielle, sociale et politique du commerce et du marchand : « Dieu a disposé les choses sur la terre [...] afin que les hommes fassent commerce ensemble [...]. Ce n'était pas assez que le commerce fût nécessaire, il fallait qu'il fût utile [...]. L'utilité du commerce s'étend sur les royaumes et sur les principes qui les gouvernent »[1].

Les origines remontent plus certainement à la seconde moitié du XVIIIe siècle, époque à laquelle Montesquieu et Condorcet, parmi d'autres, défendent l'idée selon laquelle le commerce et l'industrie entretiennent l'amour de la paix, qu'ils ont besoin de liberté, et que leur essor est l'un des signes du progrès que connaissent les sociétés humaines. L'émergence de la grande industrie française, dans les années 1780-1830, contribua à favoriser ces idées[2].

L’industrialisme, en tant qu’élément constitutif et élément historiquement déterminant du libéralisme, a plusieurs sources majeures :

- La première est Destutt de Tracy, le dernier et le plus célèbre représentant de la Société des idéologues français, ami de Thomas Jefferson, qui a lui-même traduit en anglais[3], et publié à Philadelphie[4], en 1811 avec une préface[5] - [6], et fait enseigner au collège de William et Mary, où il avait fait ses études de 1760 à 1762[7], sous le titre de A Treatise on Political Economy[8], le Commentaire sur l’Esprit des Lois de Montesquieu (1806), qui contenait sa Politique, mais dont la publication ne pouvait avoir lieu, en raison du régime politique alors en place en France, en raison de sa défense des thèses républicaines et démocratiques[9]. Dans cet ouvrage, Destutt de Tracy définit la société, de son commencement le plus informe à son plus grand état de perfection, uniquement comme une pure série ininterrompue d’échanges, et dans laquelle les deux parties contractantes sont toujours gagnantes[10].

- De l’esprit de conquête et de l’usurpation (1813) de Benjamin Constant constitue une autre source de la pensée industrialiste. Selon Dunoyer, Constant a été le premier à distinguer nettement entre l’âge moderne et la civilisation ancienne[11].

- Mais c’est sans conteste le Traité d'économie politique, le maitre-ouvrage de Jean-Baptiste Say, paru en 1803, qui a été la principale influence intellectuelle sur l’industrialisme[11]. En 1815, Say enseigne à l'Athénée, diffusant les idées du grand économiste écossais Adam Smith (1723-1790)[12].

L'année 1817, pendant laquelle se cristallise l'industrialisme est un « court instant, à peine perceptible dans une histoire des systèmes », mais un « carrefour cependant décisif. L'économie libérale des disciples de Say, l'économie sociale de Dunoyer, le saint-simonisme de Saint-Simon puis celui des saint-simoniens,le positivisme d'Auguste Comte, divers socialismes et peut-être le marxisme communiquent avec le XVIIIe siècle français à travers les espérances de 1817 »[13].

Deux courants

À partir de la fin des années 1810, la doctrine industrialiste s’est scindée en deux tendances : l’industrialisme libéral de Jean-Baptiste Say, Charles Dunoyer et Charles Comte d’une part, et l’industrialisme organisé de Claude-Henri de Rouvroy de Saint-Simon, d’Auguste Comte et des saint-simoniens.

L'industrialisme libéral

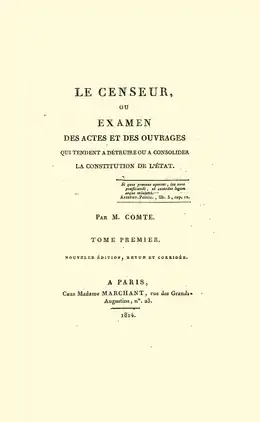

La théorie libérale française de la lutte des classes est apparue sous une forme élaborée consécutivement à la défaite et au second exil de Napoléon. Sous la Restauration, de 1817 à 1819, deux jeunes libéraux, Charles Comte et Charles Dunoyer, dirigent la revue libérale le Censeur Européen. À partir du deuxième volume, un autre jeune libéral, Augustin Thierry, a collaboré étroitement avec eux. Le Censeur Européen a développé et diffusé une version radicale du libéralisme, qui a continué d’influencer la pensée libérale jusqu’à Herbert Spencer et au-delà[14].

La réalisation essentielle de Comte, Dunoyer et Thierry dans le Censeur européen a été de prendre les idées de Say et d’autres libéraux antérieurs et d’en faire un credo combattant. L’industrialisme devient alors une théorie générale de la société, où l’être agissant travaille pour produire des biens et des services afin de satisfaire ses besoins et ses désirs. L’être industrieux producteur de cette richesse est « civilisé », par opposition au « sauvage » qui pille la richesse que d’autres ont produite. L’industrialisme est donc une théorie du développement historique au sens où des sociétés entières ont été essentiellement comme pillardes, oisives ou improductives. La lutte des classes, qui a été celle de toutes les sociétés existantes, est celle entre les classes productrices et les classes improductives[11].

L'industrialisme organisé de Saint-Simon

Cette tendance, qui préfigure les thèses socialistes répandues dans les années 1840, a fait valoir que les crises économiques périodiques avaient montré que le marché ne constituait pas une institution adéquate pour une redistribution efficace des ressources. De même, la doctrine industrialiste envisageait, à la place de la transmission héréditaire des biens, une organisation centralisée et rationnelle de l’activité économique. En outre, elle affirmait que la société industrielle ne pouvait être fondée que sur des intérêts égoïstes et sur la doctrine de l’utilité, mais qu’elle avait également besoin d’une dimension morale ou religieuse[11].

Saint-Simon semble avoir été le premier à avoir employé le mot « industriel » comme substantif [15]. C'est lui qui a forgé le terme « industrialisme », qu'il emploie, selon Henri Gouhier dès 1817, et que l'on trouve en 1824 dans le catéchisme des industriels[16]. Il est le penseur de la société industrielle.

Saint-Simon était un admirateur de Jean-Baptiste Say. Il a écrit dans l'Industrie que le Traité d'économie politique de J.-B. Say « renferme tout ce que l'économie politique a découvert et démontré jusqu'ici », que « c'est précisément le nec plus ultra de cette science en Europe »[17].

Le courant saint-simonien ne s'est vraiment développé qu'après la mort de Saint-Simon en 1825. Les premiers disciples, parmi lesquels Prosper Enfantin (surnommé le « Père Enfantin »), ont fondé le journal Le Producteur qui expose la philosophie : « Il s'agit de développer et de répandre les principes d'une philosophie nouvelle. Cette philosophie, basée sur une nouvelle conception de la nature humaine, reconnaît que la destination de l'espèce, sur ce globe, est d'exploiter et de modifier à son plus grand avantage la nature extérieure »[18].

En France, le courant saint-simonien a eu une très grande influence auprès des polytechniciens, particulièrement dans la seconde moitié du XIXe siècle et au XXe siècle. Son influence perdure aujourd'hui encore (groupe X-sursaut).

Idées principales

La doctrine industrialiste exprime l’idée que la société moderne dépend de la maitrise de la nature par l’homme, d’une part, grâce à la science et à la technique et, d’autre part, grâce à la science sociale. L’industrialisme attend de l’industrie que le marché crée l’indépendance sociale par la reconfiguration d’une sphère politique, où l’État jouerait un rôle moins important, ce qui permettrait aux agents de décider de ce qui leur convient le mieux, tout en accordant un rôle plus important aux classes industrielles de la région et une meilleure représentation des citoyens[19].

Notes et références

- Olivier Pétré-Grenouilleau, Saint-Simon, l'utopie ou la raison en actes, Payot, p. 458

- Olivier Pétré-Grenouilleau, Saint-Simon, l'utopie ou la raison en actes, Payot, p. 296

- (en) Robert Leroux et David M. Hart, French Liberalism in the 19th Century : An Anthology, Paris, Routledge, , 318 p. (ISBN 978-0-415-68742-3, lire en ligne), p. 34.

- Portraits historiques : Thomas Jefferson, troisième président des États-Unis, t. 2 (Revue britannique : choix d’articles traduits des meilleurs écrits périodiques de la Grande-Bretagne), Bruxelles, Méline, Cans & Co, , 598 p. (lire en ligne), p. 239.

- (en) William Howard Adams, The Paris Years of Thomas Jefferson, Yale University Press, , 354 p. (ISBN 978-0-300-08261-6, lire en ligne), p. 155.

- (en) M. Andrew Holowchak (note 19), Jefferson’s Political Philosophy and the Metaphysics of Utopia, Leyde ; Boston, Brill, , 212 p. (ISBN 978-90-04-33942-2, lire en ligne), p. 138.

- (en) R. B. Bernstein, Thomas Jefferson : the revolution of ideas, Oxford ; New York, Oxford University Press, , 251 p. (ISBN 978-0-19-514368-3, OCLC 566274968, lire en ligne), p. 19.

- (en) Gonçalo L. Fonseca, « Antoine Louis Claude Destutt, Comte de Tracy, 1754-1836 », sur The History of Economic Thought (consulté le ).

- Rose Goetz et Alain Trognon, L’Invention du peuple, Presses universitaires de Nancy, , 148 p. (ISBN 978-2-86480-686-8, lire en ligne), p. 141.

- (en) Ralph Raico, Classical Liberalism and the Austrian School, Auburn, Ludwig von Mises Institute, , 347 p. (ISBN 978-1-61016-554-9, OCLC 901589969, lire en ligne), p. 189.

- (en) Steven N. Durlauf et Lawrence E. Blume, The New Palgrave Dictionary of Economics, Paris, Springer, , 2e éd., 7300 p. (ISBN 978-1-349-58802-2, lire en ligne), p. 479.

- Olivier Pétré-Grenouilleau, Saint-Simon, l'utopie ou la raison en actes, Payot, p. 297

- Olivier Pétré-Grenouilleau, Saint-Simon, l'utopie ou la raison en actes, Payot, p. 458, qui cite Henri Gouhier

- (en) Leonard P. Liggio, « The concept of liberty in 18th et 19th century France », Journal des économistes et des études humaine, vol. 1, no 1, .

- Olivier Pétré-Grenouilleau, Saint-Simon, L'utopie ou la raison en actes, Payot, p. 459

- « Industrialiste » dans le CNRTL

- Olivier Pétré-Grenouilleau, Saint-Simon, L'utopie ou la raison en actes, Payot, p. 296

- Olivier Pétré-Grenouilleau, Saint-Simon, L'utopie ou la raison en actes, Payot, p. 393-394.

- (en) Yiorgos Stathakis et Gianni Vaggi, Economic Development and Social Change, t. 2006, Paris, Londres, routledge, 224 p. (ISBN 978-1-134-31308-2, lire en ligne), p. 241.

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

- Olivier Pétré-Grenouilleau, Saint-Simon ou la raison en actes, Payot, 2001

- Éphraïm Harpaz, « Le Censeur européen : Histoire d'un journal industrialiste », Revue d'histoire économique et sociale, no 37, , p. 185-218 & 328-359.

- Éphraïm Harpaz, « Le Censeur européen : Histoire d'un journal quotidien », Revue des sciences humaines, no 114, , p. 136-264.

- (en) Leonard P. Liggio, « Charles Dunoyer and French Classical Liberalism », Journal of Libertarian Studies, no 1, , p. 153-178.