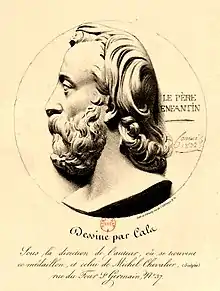

Prosper Enfantin

Prosper Enfantin, dit « le Père Enfantin », né le à Paris où il est mort dans le 9e arrondissement le [1], est un réformateur social français, l’un des principaux chefs de file du mouvement saint-simonien.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 68 ans) 9e arrondissement de Paris |

| Sépulture | |

| Surnom |

Père Enfantin |

| Nationalité | |

| Formation | |

| Activités |

Économiste, entrepreneur, essayiste, réformateur social, journaliste, philosophe, ingénieur |

| Fratrie |

Augustin Enfantin (d) |

| Membre de |

Cercle des chemins de fer (d) |

|---|---|

| Mouvement | |

| Maître | |

| Influencé par |

Écrivain et entrepreneur, il est parmi les premiers à imaginer la construction du canal de Suez et favorise le développement du chemin de fer en France. Il a également dirigé un organe de presse.

Biographie

Enfance et origines

Fils de Blaise Enfantin et de Simone Augustine Mouton, c’est le deuxième fils avant le mariage de ses parents. Barthélemy Prosper a donc un frère aîné, nommé Augustin (1793-1827). Ces deux enfants naissent dans une certaine aisance : la famille dispose ainsi d’un domaine, situé sur la colline de Ménilmontant à Paris, lieu qui marquera profondément la vie de Prosper et du saint-simonisme[2].

Par ailleurs, la famille compte de nombreux généraux de l’Empereur : le général de division Bon, son oncle, ou encore le général de brigade baron Cyr Nugues, son cousin, en sont des exemples[3]. Son père, directeur d’une banque en Provence fait néanmoins faillite, à la suite de spéculations malheureuses, peu de temps après la naissance de Prosper, et perd toute sa fortune[4]. Cette faillite est accompagnée de la séparation des parents : tandis que Blaise Enfantin part à Paris, où il devient chef de bureau de comptabilité de l’Université, Augustine Mouton part habiter dans sa maison de Ménilmontant[4]:12.

Formation

Enfantin commence ses études, en 1805, à la pension Lepitre, où il restera deux ans[3]:135, puis obtient, en 1807, une bourse d'études au lycée de Versailles comme parent des généraux Bon et Nugues tués en Égypte[3]:136. En 1810, il passe au lycée Napoléon[3]:136, à Paris, où il intègre une classe de Mathématiques spéciales. C’est un élève brillant[4]:12, comme le souligne son obtention de bourse, distribuée au compte-goutte à cette époque, qui ne présente pas encore les symptômes de l’anticonformisme qui se retrouveront plus tard dans sa vie. Le proviseur du lycée Napoléon signe même un certificat garantissant que « sa conduite avait été bonne et qu’il avait fait preuve d’attachement au gouvernement[4]:13 ».

C’est aussi au lycée Napoléon qu’Enfantin rencontre Olinde Rodrigues, autre grande figure du saint-simonisme, qui, en 1812, âgé de 17 ans seulement, y suppléait, comme maitre d’études, le professeur de mathématiques, Dinet, d'Enfantin[4]:18.

Après un premier concours d’admission en 1812, Enfantin est accepté l’année suivante à Polytechnique (X1813)[3]:136, où il rencontre les futurs membres de l’aventure saint-simonienne. Tandis qu’Enfantin fait de nombreuses demandes de bourses pour l’École polytechnique, l’Empire napoléonien décline : le , trois armées ennemies encerclent la capitale. Les polytechniciens participent à la défense de la ville aux commandes d’une batterie de 28 canons[3]:136. La ville défaite, Enfantin et quelques-uns de ses compagnons d’école gagnent à pied Fontainebleau pour rejoindre ce qui reste de l’armée Impériale.

Néanmoins l’École polytechnique ouvre de nouveau après ces combats. Enfantin est contraint de démissionner un an après son entrée à Polytechnique, en 1815, sa demande de bourse étant refusée malgré les nombreuses lettres de son père[4]:15.

La rencontre des Saint-Simoniens

À 18 ans, Enfantin doit donc trouver une nouvelle situation. Celui-ci trouve vite un métier chez un cousin, Louis Saint-Cyr-Nugues, à Romans[3]:137. Celui-ci est un important négociant de vin, qui apprend vite à Enfantin les ficelles du métier. Les affaires du négociant étant très étendues, Enfantin voyage : il visite ainsi l’Allemagne, les Pays-Bas, la Suisse, puis la Russie, où il reste de 1821 à 1823[4]:20.

En Russie, à Saint-Pétersbourg, Enfantin retrouve des amis Polytechniciens chargés de créer un Institut d’ingénieurs des ponts et chaussées, comparable à l’École des Ponts et Chaussées de Paris : Lamé, Bazaine, Clapeyron, Antoine Raucourt de Charleville. Enfantin entre dans leur cercle, où il discute philosophie et sociologie. Il y reçoit aussi ses premières leçons d’économie par Jean-Baptiste Say[4]:20.

De retour en France, Enfantin retourne à Curson, où ses parents ont une maison. Il y rencontre une veuve, Adèle Morlane, protégée de sa mère, qui devient très vite sa maitresse[4]:20, et dont il aura un fils, Arthur Enfantin[5]. C’est aussi à cette époque que débute sa carrière d’essayiste et d’économiste : son premier ouvrage est une réponse à une question d’économie mise au concours de l’Académie de Lyon, tandis que le second est un mémoire sur les travaux de Jeremy Bentham[4]:21.

Enfantin part ensuite s’installer à Paris avec sa maitresse, où il propose au gouvernement qui connait d’importants problèmes financiers des solutions, qui attirent l’attention du banquier Laffitte[4]:22. Les deux hommes se rencontrent pour la première fois. Celui-ci soutiendra ensuite Enfantin dans nombre de ses démarches et ils collaboreront à la création de la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon[4]:174.

Il retrouve aussi Olinde Rodrigues, ce qui marque un tournant de sa vie : celui-ci, alors directeur de la Caisse hypothécaire[4]:22, est en effet devenu l’un des disciples favoris de Saint-Simon. Remarquant l’intelligence d’Enfantin, Rodrigues s’empresse de le présenter à Saint-Simon, lors de la lecture du dernier livre du philosophe, le Nouveau christianisme[4]:25. Peu convaincu au départ, Enfantin devient très vite un profond adepte de la doctrine de Saint-Simon.

Peu de temps après cette rencontre, Saint-Simon succombe, le , à une congestion pulmonaire[4]:25. À la fin de ses obsèques, ses disciples se réunissent chez Rodrigues, dans les bureaux de la Caisse hypothécaire, et décident d’unir leurs efforts pour accomplir le projet de leur maitre : créer un journal, Le Producteur[4]:25. Prosper Enfantin est avec Olinde Rodrigues fondateur-gérant du journal[6].

Activités journalistiques

.jpg.webp)

Afin de soutenir cette entreprise, une petite société au capital de 50 000 francs est créée le , et les deux directeurs choisis sont Rodrigues et Enfantin. La rédaction de ce journal, baptisé le Producteur[7], était formée de nombreuses figures importantes, qui influencèrent toutes Enfantin. La plus importante fut sans aucun doute Saint-Amand Bazard, aux idéaux libéraux révolutionnaires[4]:31.

Enfantin prend par ailleurs au sérieux son rôle dans la publication du journal : celui-ci s’attache en effet à la diffusion de la doctrine saint-simonienne et à son explication. Ses paragraphes se basent notamment sur le refus de la société actuelle et de sa division du travail jugée désuète. Néanmoins, l’abonnement ne dépassant jamais le millier, le journal peine à se faire entendre et, au bout de treize mois de parution, sa production s’arrête[4]:31. Les saint-simoniens se remettent à faire la propagande de leur doctrine. Enfantin se détache très vite du lot en tant qu’orateur et devient, avec Saint-Amand Bazard, l’incarnation du renouveau du mouvement[4]:69. Entre-temps, en 1827, Adèle Morlane, sa maitresse, lui donne un fils, Arthur, qu’il accouche de ses propres mains[4]:37. Son ami Rodrigues lui fournit un emploi de caissier à sa banque, avec un traitement de 5 000 francs[4]:37.

Une Église... et ses schismes

L’année 1828 marque un réel tournant dans la vie d’Enfantin, persuadé d’être le descendant de saint Paul[8] : c’est lors d’une réunion du mouvement chez lui, rue Monsigny, qu’est discuté son rôle religieux. Bazard et Enfantin sont nommés « Pères suprêmes, tabernacle de la loi vivante[9] ainsi créée[4]:40. Les disciples portaient des uniformes dont les vestes se boutonnaient dans le dos pour souligner l’interdépendance des uns et des autres[8]:x. Les deux « Réformateurs contemporains » fonctionnent dans un binôme efficace dû à leurs différences de personnalité, Louis Reybaud décrivant Enfantin comme « un véritable laboratoire à idées »[4]: 43. En 1829, Bazard et Enfantin reçoivent de Rodrigues le titre de « Pères suprêmes »[4]:44.

En 1830, la Révolution de Juillet offre de nouvelles opportunités à Enfantin[4]:44 : le 1er aout, Bazard, accompagné de Michel Chevalier, en uniforme de polytechnicien, va demander à Lafayette de proclamer une dictature provisoire afin de faire passer les réformes économiques saint-simoniennes[10]. Malgré le refus, les saint-simoniens font des adeptes, ce qui leur permet d’acheter un nouveau moyen de propagande : Le Globe, journal de l’opposition libérale sous la Restauration[4]:44. Enfantin médite en même temps sur un nouveau concept visant à supprimer l’héritage afin de supprimer la classe oisive qui ronge la société[5]:15.

La même année, Enfantin fait de sa maison, rue Monsigny, le quartier général des saint-simoniens, où il vit avec ses amis Abel Transon, Pierre-Guillaume Cazeaux et Chevalier. La maison devient une véritable ruche à idées, où circulent une trentaine de personnes[4]:61. Les règles et rites sont de plus en plus établis dans l’ordre et finissent par le faire voler en éclats : Enfantin prône en effet que les prêtres de l’ordre devraient exercer, aux plans spirituel et charnel, en binôme avec leur femme pour former des « couples-prêtres »[11]. Cette idée, ainsi que celle visant à libérer totalement la femme sexuellement, ajoutée à l’autoritarisme d’Enfantin, provoque un réel schisme entre Bazard, Rodrigues et Enfantin[12]. Tous trois se quittent. Commence alors la retraite d’Enfantin et de ses fidèles à Ménilmontant[12]:v.

Vie communautaire idéale et prison

La mère d’Enfantin, victime de l’épidémie de choléra à Paris[2]:27, ayant légué à son fils une vaste maison au no 145 rue de Ménilmontant, le , Enfantin et une quarantaine de ses fidèles s’y retirent pour « prendre haleine après la course prodigieuse fournie depuis deux ans, et marcher plus vite encore avant peu[4]:88 ». La petite communauté, où ne sont pas admises les femmes[12]:v, suit une règle établie par Enfantin et par Chevalier, qui les soumet notamment à un vœu de « célibat provisoire pour couper court aux rumeurs qui circulent sur les mœurs saint-simoniennes[2]:29 », contrainte dont « le Père » s’exempte en séduisant les membres des deux sexes de sa secte[2]:31. Il se consacre également à la rédaction de l’ouvrage qu’il considérera comme l’œuvre de sa vie, le Livre nouveau, qui cherche à trouver la vérité par des formules mathématiques[13].

L’ouverture de la petite communauté deux fois par semaine au public attire aussi bien les foules que l’attention des autorités : Enfantin et ses collègues comparaissent, le , devant la cour d’assises sous l’inculpation d’attentat à la morale et d’association illégale[14]. Le procès, plutôt curieux (les témoins ne pouvant pas parler sans l’autorisation de leur « chef suprême » et l’éloquence d’Enfantin déstabilisant le préfet), aboutit à une peine d’un an d’emprisonnement et cent francs d’amende pour Duveyrier, Chevalier et Enfantin[15].

Enfantin profite de son séjour à Sainte-Pélagie pour créer de nouveaux contacts : malgré l’abdication de son pouvoir sur ses sujets à la suite de son entrée en prison[5]:33-35, Enfantin garde une forte correspondance avec eux. Des relations se créent même au sein de la prison, le directeur invitant même Enfantin à diner. Celui-ci est par ailleurs confortablement logé, avec Chevalier, dans un agréable appartement de quatre pièces[16]. « Nous sommes ici comme des princes[4]:116 », écrit-il. Néanmoins, Chevalier, dont les relations avec Enfantin avaient commencé à se détériorer après leur condamnation, concrétise son éloignement de la doctrine, en rompant avec lui, le jour anniversaire de la mort de Napoléon[5]:33-35. Devenu, plus tard, conseiller d’État et sénateur[17], il restera l’« économiste saint-simonien[18] ».

Aventure orientale

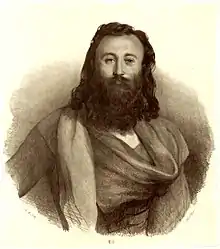

.jpg.webp)

Gracié par le roi, le , date anniversaire des Trois glorieuses, officiellement pour bonne conduite, en réalité plutôt pour se débarrasser de ce prisonnier encombrant[19]:171, Enfantin sort ainsi de prison, le [20], tout en ayant de nouveaux projets en tête : pour trouver la femme-messie qui guidera ses pas, « la Mère »[19]:154, Enfantin prend, avec quelques fidèles, la direction de l’Orient. C’est ainsi qu’il part, le , pour l’Égypte dans le but de trouver la femme qui formera avec lui le « couple-prêtre » suprême, qui réunirait ainsi l’Occident et l’Orient[21]. Passant d’abord par Constantinople en pleine guerre, où le sultan Mahmoud II le soupçonne brièvement d’être un espion[2]:55, Enfantin continue son chemin, passant par Smyrne, Jaffa et Jérusalem, vers l’Égypte où il est accueilli, pour ses idées novatrices, à bras ouverts par des intellectuels musulmans réformateurs et Méhémet Ali, souverain moderniste[22], qui prit à son service ceux des saint-simoniens qui pouvaient lui être utiles[23].

Dès les années 1820, les saint-simoniens avaient repris le projet, conforme à leur double approche mystique et industrielle selon laquelle les voies de communication – comme les canaux et les chemins de fer – servent à la compréhension universelle[8]:x, des ingénieurs de la Campagne de Napoléon en Égypte, qui avaient imaginé un canal reliant la mer Méditerranée et la mer Rouge[24]. Enfantin, avec certains de ses collègues polytechniciens, va s’atteler, avec Linant, au percement de l’isthme, et décide de faire venir d’autres polytechniciens. Cependant, le vice-roi d’Égypte, homme pragmatique qui n’ignore rien de l’hostilité des Anglais à l’égard du projet de canal, ne se laisse pas impressionner par les ingénieurs saint-simoniens et préfère d’abord les occuper à construire un grand barrage sur le delta du Nil[25]. En , ce projet de barrage est lui-même compromis par les mauvaises relations entre le souverain égyptien et la France, qui ne veut pas reconnaitre l’indépendance de l’Égypte[26]. Méhémet Ali profite de la peste qui sévit sur le chantier pour l’interrompre et en 1838 les travaux sont définitivement abandonnés[27]. Leur mauvaise réputation les avait, de surcroit, suivi de Ménilmontant jusqu’en Égypte[28].

Des vingt-un saint-simoniens qui avaient accompagné le père Enfantin en Égypte, l’un d’eux était mort de maladie[29] ; cinq autres avaient succombé à la peste[29] ; quatre, dont Ismaÿl Urbain, avaient abjuré publiquement le christianisme pour embrasser l'Islam[29] ; un autre avait disparu, et trois avaient quitté l’Égypte pour se rendre dans d’autres parties de l’Orient[29]. Les autres s’étaient attachés au service des routes, des hôpitaux, et deux s’étaient voués à l’enseignement public[29]. Seul Enfantin, resté sans emploi, était soutenu par ses frères, et particulièrement par Soliman Pacha[29]. À l’apparition de la peste, en , Enfantin, oubliant la régénération du genre humain[15]:235, fuit la contagion en Haute-Égypte, menant une vie joyeuse nullement insensible à l’attrait des beautés locales[30] tandis que les médecins saint-simoniens, qui soutiennent que la peste n’est pas contagieuse, restent soigner les pestiférés quelquefois au prix de leur vie[30].

En 1835, Enfantin retourne au Caire où il imagine un nouveau type de gouvernement pour la France, selon lui, en pleine période de « contre-révolution » et propose à Louis-Philippe tout un programme pour cette période que traverse la France[15]:236. En 1836, le brusque changement d’attitude des Égyptiens presse son départ[4]:136 et, après trois ans passés en Orient, Enfantin retourne en France. Au cours de son voyage de retour, Enfantin élabore sa nouvelle idée d’« apostolat royal » : plutôt que de dénoncer les souverains inutiles et tyranniques, il a l’idée de s’allier avec eux[4]:147. Il se tourne directement vers l’Autriche et plus particulièrement vers Metternich, qu’il croit plus sensible à sa doctrine mystique. C’est un échec. Il n’obtient aucune audience[4]:154. Ce refus se répercute sur la politique orientale d’Enfantin, qui espérait du soutien de l’Empereur d’Autriche afin de créer un État juif après la création du canal de Suez[4]:155. Son projet d’apostolat royal partout refusé, Enfantin reporte ses projets de colonisation de l’Orient selon les principes saint-simoniens, sur l’Algérie[31] - [32].

En 1839, le préfet Rivet le fait nommer à de la « Commission chargée de recherches et explorations en Algérie » dans le domaine de l’ethnographie et de l’histoire[33]. Il embarque, pour cette mission qui retient son intérêt , le soir de Noël 1839, sur « le Phare », pour débarquer en Algérie trois jours plus tard[4]:161. Là-bas, son intérêt dévie rapidement de sa mission pour se concentrer sur les affaires politiques et économiques du pays. Enfantin désapprouve par ailleurs l’évolution de la colonisation du pays, accusant les militaires de commettre de véritables boucheries[34]. Atteint de dysenterie, Enfantin revient en France, à Curzon, où le calme lui permet de guérir rapidement[35]. Il retourne ensuite à Paris, dans la clandestinité (afin de ne pas être dérangé par ses disciples), où il écrit un mémoire sur la colonisation de l’Algérie, qui ne fut pas reçu, s’éloignant trop de sa fonction originelle lors de sa mission dans la colonie française. Il le publiera sous le titre Colonisation de l’Algérie (1 vol in-8°, Paris, 1843)[36].

Visionnaire

Précurseur du canal de Suez

Enfantin se fixe de nouveaux objectifs une fois ses disciples retrouvés. Aidé par son ami entrepreneur Arlès Dufour, Enfantin crée, en 1845, l’« Union pour les chemins de fer de Paris à Lyon » dont il est un des plus importants actionnaires[4]:174. Avec un poste important dans la société, il reprend de la vigueur et vise bien plus loin que Lyon : il veut retourner construire le canal de Suez. Sans oublier la société de chemin de fer, Enfantin va se battre pendant dix ans pour la réalisation de ce canal. En 1846, la Société d’Études pour le Canal de Suez réunissant des ingénieurs anglais, français, allemands et autrichiens, et dont le financement était assuré par les chambres de commerce de Trieste, Venise, Lyon et Prague, par la Lloyd autrichienne, etc., se forma pour ensuite se diviser, laissant les Français seuls[37].

L’expédition part le [4]:179. Cinq mois plus tard, la révolution de 1848 éclate, supprimant son soutien pour un temps[4]:181. Enfantin ne se décourage pas : « le canal sera la première grande œuvre de la république[4]:179 », clame-t-il. Mais Enfantin, qui accorde à Lesseps une confiance excessive, se fait souffler la concession par celui-ci, qui, bénéficiant de la protection du vice-roi d’Égypte, était intouchable[38].

Entrepreneur aux Chemins de fer

Enfantin retourne donc, en 1849, se consacrer à ses théories et à sa société de chemin de fer à Lyon, laissant ses disciples à Paris avec un « Vous m’embêtez tous[19] ». En avril, il rompt toute relation avec les saint-simoniens qui continueront à l’attaquer[8].

Sous le Second Empire, il se sépare définitivement d' Adèle Morlane, au grand scandale de son fils Arthur, pour faire vie commune avec Hortense Félicité Cassé, dite « Mme Guillaume »[39], de vingt ans sa cadette, qui se prétendra ensuite sa fille[40], et qui était, en réalité, attachée au jeune saint-simonien Henri Duveyrier[41].

Écrivain philosophe

Enfantin conclut son œuvre philosophique en rédigeant, à Saint-Germain-en-Laye, la Science de l’homme qui parait en aout 1858, et la Vie éternelle, qui parait trois ans plus tard[4]:197. On y lit notamment ses théories sur l’immortalité de l’âme et sur l’impossibilité de l’existence d’un autre monde après la mort, l’âme se diffusant dans l’univers, perdant sa personnalité.

Mort

Enfantin retourne à Paris, où reprennent les réunions saint-simoniennes. En 1860, il se réconcilie avec Chevalier. Après quelques tumultes liés à une maitresse folle, Enfantin part en Normandie voir des amis. Il revient le 1864 quand il est frappé d’une congestion cérébrale dont il meurt 8 jours après[4]:215.

Il est enterré au cimetière du Père-Lachaise[42], où sa tombe est toujours visible[43].

Hommages

Il existe, depuis 1994, une rue du Père-Prosper-Enfantin dans le 20e arrondissement de Paris (quartier Saint-Fargeau, lotissement « Campagne à Paris »).

De son vivant, des œuvres à son effigie sont réalisées. Ainsi François-Felix Roubaud réalise un médaillon en plâtre intitulé Le Père Enfantin en 1857. Il se trouve aujourd'hui au musée des Beaux-Arts de Lyon[44].

Publications

Ouvrages

- Doctrine de Saint-Simon : exposition, première année, 1828-1829 (avec : Saint-Amand Bazard, Hippolyte Carnot, Henri Fournel et Charles Duveyrier), Paris, bureau de l'Organisateur, , 432 p. (BNF 32121193, lire en ligne).

- Colonisation de l’Algérie, Paris, P. Bertrand, , 542 p. (lire en ligne).

- Science de l’homme : physiologie religieuse, Paris, Vve Masson, , 495 p. (lire en ligne).

- Le Crédit intellectuel, Paris, Édouard Dentu, , 32 p. (lire en ligne).

- La Vie éternelle : passée - présente - future, Paris, Pagnerre, , 184 p. (lire en ligne).

- Henri de Saint-Simon et Prosper Enfantin, Jean Barthélemy Arlès-Dufour, Bazard, Œuvres de Saint-Simon et d’Enfantin : précédées de deux notices historiques et publiées par les membres du conseil institué par Enfantin pour l’exécution de ses dernières volontés, t. 1er, Paris, Édouard Dentu, , 2e éd., 248 p. (lire en ligne).

Articles et correspondance

- Économie politique et politique : articles extraits du Globe, Paris, Au Bureau du Globe, , 177 p. (lire en ligne)

- Mémoires d’un industriel de l’an 2240, recueilli dans Demain les révolutions. Utopies & anticipations révolutionnaires, collection ArchéoSF, éditions publie.net, 2018.

- Procès en la Cour d’assises de la Seine les 27 et 28 août 1832, Paris, Librairie Saint-Simonienne, , 405 p. (lire en ligne), p. 390.

- Correspondance politique, 1835-1840 : par P. Enfantin, Paris, Bureau du journal le Crédit, , 206 p. (lire en ligne).

- Correspondance philosophique et religieuse : 1843-1845, Paris, Lacrampe fils et Cie, , 217 p. (lire en ligne).

Notes et références

- Son acte de décès (n°1163) dans les registres de décès du 9e arrondissement de Paris pour l'année 1864.

- Arlette Millard, Félicien David et l’aventure saint-simonienne en Orient, Paris, Les Presses franciliennes, , 118 p., 26 cm (ISBN 978-2-9520091-6-4, lire en ligne), p. 27.

- Œuvres de Saint-Simon & d’Enfantin : précédées de notes historiques, vol. 1er, Paris, Édouard Dentu, (lire en ligne), p. 136.

- Jean-Pierre Callot, Enfantin, le prophète aux sept visages, Paris, Jean-Jacques Pauvert, , 229 p., in-8° (OCLC 600655865, lire en ligne), p. 12.

- Jean Walch, Michel Chevalier : économiste saint-simonien (1806-1879), Paris, Jean Vrin, coll. « Bibliothèque d’histoire de la philosophie », , 532 p. (ISBN 978-2-7116-4172-7, lire en ligne), p. 91.

- Olivier Pétré-Grenouilleau, Saint-Simon, L'utopie ou la raison en actes, Payot, p. 393-394

- Le Producteur sur Google Livres

- Barbara Wright (dir.) et Narcisse Berchère, Le désert de Suez : cinq mois dans l'isthme, t. 24 MHRA critical texts, Cambridge, MHRA, , 119 p. (ISBN 978-1-907322-10-5, lire en ligne), x.

- Les textes imprimés ont comme entête Religion saint-simonienne. Plus tard, le mouvement sera catégorisé comme secte par les autorités.

- Jean-Baptiste Duroselle, Itinéraires : idées, hommes et nations d'Occident, XIXe – XXe siècle, Paris, Publications de la Sorbonne, , 491 p. (lire en ligne), p. 128.

- Sarane Alexandrian, Les Libérateurs de l’amour, Paris, Seuil, , 280 p. (ISBN 978-2-02-004544-5, lire en ligne), p. 160-7.

- Bertrand Goujon, Monarchies postrévolutionnaires. 1814-1848 : (1814-1848), Paris, Le Seuil, coll. « L’Univers historique », , 446 p., 24 cm (ISBN 978-2-02-109445-9, lire en ligne), v.

- C’est la seule des œuvres d'Enfantin à ne pas avoir été publiée, mais les textes en ont été conservés à la Bibliothèque de l'Arsenal. Voir Jean Pierre Allem, Enfantin, le prophète aux sept visages, op. cit., p. 98

- Procès en la Cour d’assises de la Seine les 27 et 28 août 1832, Paris, Librairie Saint-Simonienne, , 405 p. (lire en ligne), p. 390.

- Rushdī Fakkār, Sociologie, socialisme et internationalisme prémarxistes : contribution à l'étude de l'influence internationale de Saint-Simon et de ses disciples. (Bilan en Europe et portée extraeuropéenne), vol. 1 de Bibliothèque de sociologie et de science politique, Neuchatel, Delachaux & Niestlé, , 333 p., 23 cm (OCLC 932969169, lire en ligne), p. 51.

- Michel Antoine Burnier et Patrick Rambaud, Les Complots de la liberté, t. 70, Paris, Grasset, coll. « Le Club français du livre », (1re éd. 1832), 367 p., 23 cm (lire en ligne), p. 304.

- Pierre Musso, « Michel Chevalier », sur Archives de France (consulté le ).

- Voir Jean Walch, Michel Chevalier, économiste saint-simonien (1806-1879), 1975, op. cit.

- Bernard Jouve, L’Épopée saint-simonienne, Saint-Simon, Enfantin et leur disciple Alexis Petit : de Suez au pays de George Sand, Paris, Guénégaud, , 319 p., 22 cm (ISBN 978-2-85023-106-3, lire en ligne), p. 290.

- David Albert Griffiths, Jean Reynaud, encyclopédiste de l'époque romantique : d’après sa correspondance inédite, Paris, Marcel Rivière, , 483 p., in-8° (lire en ligne), p. 128.

- Gabriel Guémard, Les Réformes en Égypte : d’Ali-Bey El Kébir à Méhémet-Ali, 1760-1848, Paris, P. Barbey, , 512 p. (lire en ligne), p. 291.

- Arabies, t. 86-90, Paris, (lire en ligne), p. 74.

- Jean Barthélemy Arlès-Dufour, Œuvres de Saint-Simon & d’Enfantin : précédées de deux notices historiques, t. 9-12, Paris, Édouard Dentu, (lire en ligne), p. 60.

- François Leblond, Ces Saint Simoniens qui ont construit la France moderne, Paris, Librinova, (ISBN 979-10-262-0227-1, lire en ligne).

- Guy Fargette, Eurotunnel : Panama : deux grands défis de l’histoire, Paris, L’Harmattan, , 304 p., 22 cm (ISBN 978-2-296-35548-4, lire en ligne), p. 28.

- Caroline Gaultier-Kurhan, Méhémet Ali et la France 1805-1849 : histoire singulière du Napoléon de l’Orient, Paris, Maisonneuve & Larose, , 267 p., 21 cm (ISBN 978-2-7068-1910-0, lire en ligne), p. 167.

- Charles Douniol, Le Correspondant, t. 322, Paris, (lire en ligne), p. 295.

- Gabriel Monod, Charles Bémont, Pierre Renouvin et Sébastien Charléty, Revue historique, Paris, G. Baillère, (lire en ligne), p. 105.

- A. Bonnetty (dir.), Annales de philosophie chrétienne : recueil périodique destiné à faire connaitre tout ce que les sciences humaines renferment de preuves et de découvertes en faveur du Christianisme, t. 13, Paris, Bureau des Annales de philosophie chrétienne, , 468 p. (lire en ligne), p. 233.

- Robert Solé, L’Égypte, passion française, Paris, Seuil, (1re éd. 1998), 409 p. (ISBN 978-2-02-028144-7, lire en ligne), p. 97.

- Nadir Marouf, Le Fait colonial au Maghreb : ruptures et continuités, Paris, L’Harmattan, , 391 p. (ISBN 978-2-296-04911-6, lire en ligne), p. 222.

- Ignace Dalle, La Ve République et le monde arabe : le désenchantement, Paris, Fayard, , 528 p. (ISBN 978-2-213-66476-7, lire en ligne).

- François Pouillon, Dictionnaire des orientalistes de langue française, Paris, Karthala, , 1073 p. (lire en ligne), p. 381.

- Jean-Pierre Bois, Bugeaud, Paris, Fayard, coll. « Biographies historiques », , 650 p. (ISBN 978-2-213-64874-3, lire en ligne).

- Marcel Emerit, Les Saint-Simoniens en Algérie, Paris, (lire en ligne), p. 106.

- Journal des économistes : revue mensuelle de l’économie politique, des questions agricoles, manufacturières et commerciales, t. 8e, Paris, Guillaumin, , 415 p. (lire en ligne), p. 178.

- Ralph P. Locke (trad. Malou Haine), Les Saint-Simoniens et la musique, Paris, Mardaga, , 493 p. (ISBN 978-2-87009-491-4, lire en ligne), p. 320.

- Guillaume Dessaix, « Canal historique : Trahison sous le soleil de L’Égypte », L'Usine nouvelle, no 3562, 10-16 mai 2018, p. 65 (lire en ligne).

- Christine Bard et Sylvie Chaperon, Dictionnaire des féministes : France - XVIIIe – XXIe siècle, Paris, Presses Universitaires de France, , xliii, 1700, 22 cm (ISBN 978-2-13-078722-8, lire en ligne).

- Philippe Valode (préf. Jean-Louis Étienne), Les Grands Explorateurs français : de Jacques Cartier à nos jours, Paris, Les Éditions de l’Archipel, , 212 p. (ISBN 978-2-8098-0108-8, lire en ligne), p. 134.

- Dominique Casajus, « Henri Duveyrier face à Prosper Enfantin : rebelle ou rival ? », Ethnologies comparées, Montpellier III, Centre d’études et de recherches comparatives en ethnologie, no 8, , p. 18 (lire en ligne, consulté le )

- Division 39.

- Paul Bauer, Deux siècles d’histoire au Père Lachaise, Mémoire et Documents, , 867 p. (ISBN 978-2-914611-48-0), p. 315.

- Claire Barbillon et Musée des beaux-arts (Lyon, France), Sculptures du XVIIe au XXe siècle : Musée des beaux-arts de Lyon, Paris/Lyon, Somogy éditions d'art / Musée des beaux-arts de Lyon, 592 p. (ISBN 978-2-7572-1269-1 et 2757212699, OCLC 1007810976).

Annexes

Bibliographie par ordre chronologique

- Procès en la Cour d’assises de la Seine les 27 et 28 août 1832, Paris, Librairie Saint-Simonienne, , 405 p. (lire en ligne), p. 390.

- Hippolyte Castille, Le Père Enfantin, Paris, Édouard Dentu, (lire en ligne).

- Henry-René d’Allemagne (préf. P. Malapert), Prosper Enfantin et les grandes entreprises du XIXe siècle : la colonisation de l’Algérie, la création du réseau P.L.M., le percement de l’isthme de Suez, le Crédit intellectuel, le Crédit foncier, Paris, Grund, , 222 p. (OCLC 637838473, lire en ligne).

- Jean Pierre Allem, Enfantin, le prophète aux sept visages, Paris, Jean-Jacques Pauvert, , 229 p., in-8° (OCLC 600655865, lire en ligne).Jean-Pierre Alem est le pseudonyme de Jean-Pierre Callot (1912-1995 ; X 1931), auteur de plusieurs études historiques sur les polytechniciens et rédacteur en chef de la Jaune et la Rouge (la revue des anciens élèves de l’École polytechnique).

- François Leblond, Ces Saint simoniens qui ont construit la France moderne, Paris, Librinova, , 176 p. (ISBN 979-10-262-0227-1, lire en ligne)

- Jean-Pierre Callot, « Les polytechniciens et l’aventure saint-simonienne », La Jaune et la Rouge, Paris, École polytechnique, (lire en ligne, consulté le ).

- Pierre Musso, Saint-Simon et le saint-simonisme, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? », , 127 p. (ISBN 978-2-13-049840-7, OCLC 247786221).

- Christine Planté (dir.) et Philippe Régnier, « Une liaison dangereuse au XIXe siècle : les lettres de Clorinde Rogé à Enfantin, ou comment peut-on être saint-simonienne ? », L’Épistolaire, un genre féminin ?, Paris, Honoré Champion, , p. 232-251 (ISBN 978-2-85203-896-7, lire en ligne, consulté le ).

- Bernard Jouve, L’Épopée saint-simonienne, Saint-Simon, Enfantin et leur disciple Alexis Petit : de Suez au pays de George Sand, Paris, Guénégaud, , 319 p., 22 cm (ISBN 978-2-85023-106-3, lire en ligne).

- Nathalie Coilly et Philippe Régnier, Le Siècle des saint-simoniens : du nouveau christianisme au canal de Suez, Paris, Bibliothèque nationale de France, , 319 p., 22 cm (ISBN 978-2-7177-2363-2, lire en ligne).

- Dominique Casajus, « Henri Duveyrier face à Prosper Enfantin : rebelle ou rival ? », Ethnologies comparées, Montpellier III, Centre d’études et de recherches comparatives en ethnologie, no 8, , p. 18 (lire en ligne, consulté le ).

Liens externes

- Dossier Enfantin sur le site de la Société des études saint-simoniennes

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- (de + en) Artists of the World Online

- (en) Bénézit

- (en) Union List of Artist Names

- Ressources relatives à la recherche :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :