Vaugneray

Vaugneray est une commune française située dans le département du Rhône en région Auvergne-Rhône-Alpes.

| Vaugneray | |

Vue à partir des collines de Vaugneray, Lyon et le mont Blanc. | |

.svg.png.webp) Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |

| Département | Rhône |

| Arrondissement | Lyon |

| Intercommunalité | Communauté de communes des Vallons du Lyonnais (siège) |

| Maire Mandat |

Daniel Jullien 2020-2026 |

| Code postal | 69670 |

| Code commune | 69255 |

| Démographie | |

| Gentilé | Valnégriens (très rarement Valnigrins) |

| Population municipale |

6 082 hab. (2020) |

| Densité | 243 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 45° 44′ 18″ nord, 4° 39′ 26″ est |

| Altitude | Min. 260 m Max. 804 m |

| Superficie | 25,02 km2 |

| Type | Commune urbaine |

| Unité urbaine | Lyon (banlieue) |

| Aire d'attraction | Lyon (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Vaugneray |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | vaugneray.com |

La commune est née le de la fusion de l'ancienne commune de Vaugneray et de la commune voisine Saint-Laurent-de-Vaux[1].

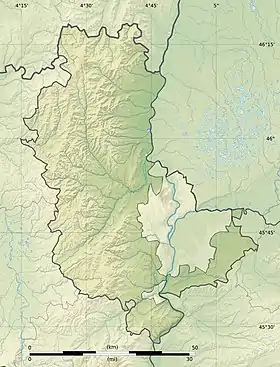

Géographie

Localisation

Vaugneray est une commune située à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Lyon, capitale des Gaules.

Communes limitrophes

|

Chevinay | Pollionnay | Grézieu-la-Varenne |  |

| Courzieu | N | Brindas | ||

| O Vaugneray E | ||||

| S | ||||

| Yzeron | Messimy |

Lieux-dits, écarts et quartiers

La commune compte un certain nombre de lieux-dits administratifs[Note 1] répertoriés consultables ici[2] dont le Cumet, la Maison Blanche, Clavigny, la Milonière, le Martin, Samazanges, les Alouettes…

Géologie et reliefs

Vaugneray est située sur le flanc oriental des Monts du Lyonnais qui domine le Grand Lyon. Son vaste territoire, façonné par l’agriculture, est propice à la randonnée à travers de vastes étendues boisées. Le col de la Luère (714 m) et le col de Malval (732 m), situés juste au-dessus de la commune permettent des passages directs à l'ouest vers la vallée de la Brévenne.

La commune est installée sur des terrains caractéristiques de la géologie des Monts du Lyonnais, marqués par les roches métamorphiques d'origine principalement granitique (gneiss rubanés et oeillés), avec des affleurements de microdiorites et d'une syénite sombre nommée vaugnérite en référence à la commune.

La commune est classée en zone de sismicité 2, correspondant à une sismicité faible[3].

Hydrographie

La commune est traversée par l'Yzeron, affluent du Rhône, qui forme le val noir, nom donné au vallon situé entre les communes d'Yzeron, Saint-Laurent-de-Vaux et Brindas, et ses affluents :

Transports

La commune est desservie par la ligne d’autocars N° 147 (Craponne – Pollionnay) du réseau Les cars du Rhône, ainsi que par « Les transports en commun de Vaugneray » vers Craponne.

Voies de communication

On accède à la commune par :

- la D 50, de Brindas au sud est à 4,7 km ;

- la D 611, de Grézieu-la-Varenne au nord est à 2,9 km.

Urbanisme

Typologie

Vaugneray est une commune urbaine, car elle fait partie des communes denses ou de densité intermédiaire, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 2] - [9] - [10] - [11]. Elle appartient à l'unité urbaine de Lyon, une agglomération inter-départementale regroupant 124 communes[12] et 1 653 951 habitants en 2017, dont elle est une commune de la banlieue. L'agglomération de Lyon est la deuxième plus importante de la France en termes de population, derrière celle de Paris[13] - [14].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Lyon dont elle est une commune de la couronne[Note 3]. Cette aire, qui regroupe 398 communes, est catégorisée dans les aires de 700 000 habitants ou plus (hors Paris)[15] - [16].

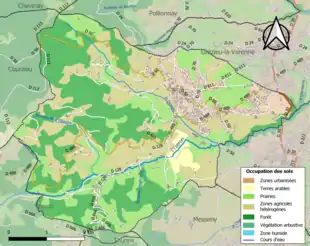

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (58,7 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (61,2 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (31,2 %), zones agricoles hétérogènes (28,8 %), prairies (27,9 %), zones urbanisées (8,9 %), terres arables (2 %), espaces verts artificialisés, non agricoles (1,2 %)[17].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[18].

Logement

En 2014, le nombre total de logements dans la commune était de 2 285 (dont 73,4 % de maisons et 25,5 % d’appartements).

Parmi ces logements, 89,8 % étaient des résidences principales, 3,5 % des résidences secondaires et 6,7 % des logements vacants.

La part des ménages propriétaires de leur résidence principale s’élevait à 70,1 % contre 27,9 % de locataires[19].

La part de logements HLM loués vides (logements sociaux) était de 4,8 %[Note 4].

Toponymie

Sur l’origine du nom Vaugneray, deux hypothèses sont à considérer :

- Une origine latine au travers du Valle Nereia (« val noir ») [Note 5]. Le nom Val noir aurait pour origine : soit la couleur très sombre des forêts qui entourent la vallée du même nom et dans laquelle se situe la commune[20], vallée creusée par l'Yzeron depuis le Col de Malval, soit la couleur de la pierre locale, syénite particulièrement sombre que l'on appelle communément vaugnérite. Dans cette hypothèse, il est également utile de relever que la racine val noir se retrouve dans le gentilé des habitants de la commune.

- Une origine issue de l'expression Vallis nériacensis (vallée de Nerius), un gentilice gallo-romain[Note 6] - [21]. La plus ancienne mention connue date du ( « in agro Vallis Neriacensis », Cartuaire de Savigny, charte 29 ).

Enfin, on notera utilement les références topographique à la commune dans le fichier topographique de Marguerite Gonon:

- Au XIIIe siècle, on retrouve le nom de Valnerey,

- Aux XIVe – XVe siècles, les noms de Vallis Nigre, Vauneyreu, Vannerieu, Valnireu et Vaunerey,

- Au XVIe siècle, les noms de Vaulgnieureys, Vaulgneray et enfin Vaugneray.

Histoire

Présentation géographique

La commune de Vaugneray s’étendait dans le passé sur 25,2 km2 avant que n’en soient distraits en 1852 les secteurs de la Croix de Part, Saint-Clair et La Brally rattachés à la commune d’Yzeron. Sa superficie a ainsi été ramenée à 22,38 km2 jusqu’en 2015. A cette date, par la fusion avec la petite commune de Saint-Laurent-de-Vaux, son territoire a quasiment retrouvé ses anciennes dimensions avec 25,02 km2. Un long étirement sur 500 mètres de dénivelée entre 260 mètres aux Aiguillons et 860 aux Aduts lui vaut le privilège d’être la seule commune du Plateau lyonnais à réaliser la jonction entre sa partie proprement tabulaire et la crête des monts du Lyonnais. Leur traversée en a été favorisée depuis les temps gallo-romains jusqu’à nos jours où on les franchit par le col de Malval à 732 mètres. Il est donc logique que Vaugneray ait été choisie en 1997 comme siège de la CCVL (Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais) qui rassemble 8 collectivités situées dans la frange montagneuse (Yzeron, Pollionnay) sur Plateau (Brindas, Messimy) ou en position intermédiaire (Thurins, Sainte-Consorce, Grézieu-la-Varenne). Leur ensemble regroupe 30 940 habitants sur 106,6 km2.

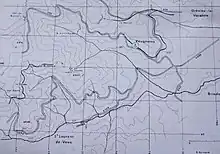

Temps gallo-romains

Il ne reste que bien peu d’indices d’une présence humaine aux temps gallo-romains sur le territoire de la commune de Vaugneray. Son étymologie est tirée d’un gentilice qui a donné son nom de Vallis Nereia à la haute vallée de l’Yzeron et aux habitants celui de Valnigrins. La première mention en est faite dans un dénombrement des possessions de l’Eglise de Lyon en 994. Par ailleurs, il est incontestable qu’à la limite nord avec Pollionnay passait la voie d’Aquitaine reliant Lugdunum à Burdigala (Bordeaux), les monts du Lyonnais étant franchis à Saint-Bonnet-le-Froid. Enfin, deux branches de l’aqueduc dit de l’Yzeron, construit parmi les tout premiers avec celui des monts d’Or sous l’empereur Auguste, bien avant celui du Gier car plus proche de la métropole, empruntaient le territoire de la commune. Le tracé de la branche de l’Yzeron proprement dit avec captage à 720 mètres en dessous du village éponyme se suit sur une longueur de 2400 mètres dans la partie sud de la commune à l’amont du col de la Fausse. C’est aujourd’hui un magnifique itinéraire de randonnée. La branche de Vaugneray correspond au captage du Dronau, son affluent de rive gauche, vers le Barthélemy à 600 mètres d’altitude. On a repéré sur plus de 3 km son tracé coudé, nord-sud de la Maletière à l’entrée ouest du Bourg jusqu’aux Fontanières puis sud-nord jusqu’à la limite de la commune de Grézieu-la-Varenne où commence le tronçon unique en direction du quartier lyonnais du Point du Jour[22] - [23].

Des chanoines aux seigneurs

Etant donné la vaste étendue de la commune dont beaucoup des 92 lieudits énumérés par le préinventaire correspondent encore à des hameaux, il y eut place dès l’aube du Moyen-Age pour l’établissement de divers pouvoirs. Les chanoines comtes de Lyon n’ont jamais exercé le contrôle que du seul bourg, A charge pour eux d’en assurer la défense. Aux pires moments de la Guerre de Cent Ans la protection fut assurée par la constitution d’un vingtain dont la plus ancienne mention remonte à 1391. On a pu en reconstituer le plan tel qu’il se présentait au XVIe siècle : « un quadrilatère régulier percé d’une seule entrée au milieu du côté sud. Le mur septentrional se confondait avec le mur nord de l’église dans laquelle on pénétrait par une porte latérale au sud ». L’entrée des maisons se faisait par l’intérieur. La demeure des chanoines obéanciers se dressait à l’angle nord-est à l’opposé de celle de la famille des Valentin, notaires royaux qui devaient leur racheter en 1584 les prérogatives seigneuriales. Cette transmission de pouvoirs justifie la présence sur le blason de la commune, au-dessus du V des Valentin, des têtes affrontées du griffon et du lion qui les symbolisent. Le cimetière était à l’extérieur du vingtain, du côté nord. C’est sur son emplacement que devait être construite la nouvelle église au milieu du XIXe siècle[24].

Vingtain de Vaugneray

Vingtain de Vaugneray Ancienne église

Ancienne église blason de Vaugneray

blason de Vaugneray Tours du château de Bénévent

Tours du château de Bénévent Château de Bénévent

Château de Bénévent Tombe des Bénévent

Tombe des Bénévent

Bénévent n’était encore au début du XVIe siècle qu’une modeste grange, proche du bourg au sud-ouest quand elle fut vendue en 1516 à Jean Valentin, notaire royal à Vaugneray. Avant même d’avoir acquis leurs prérogatives de seigneurs en 1584, les Valentin en commencèrent la transformation : en 1564, alors que la peste faisait rage dans la région lyonnaise, y compris dans le bourg de Vaugneray, Etienne Valentin se retira dans sa grange et entreprit de la transformer en une confortable maison forte. Des remaniements et agrandissements successifs au cours des siècles, en 1768-69, au XIXe siècle et entre 1913 et 1926, ont achevé de lui donner son aspect actuel. Mais ce sont bien ces caractéristiques de maison forte avec ces tours rondes couvertes de toits coniques aplatis en tuiles canal qui donnentà l’ensemble son cachet si particulier[25].

Le patrimoine des Valentins ne se limitait pas à Bénévent. Il comportait également au sud-est du bourg, à son contact même, la Grand’Maison Valentin. On ne pouvait s’y méprendre : le style du bâtiment devait rehausser le prestige de la famille anoblie. On peut en juger par le sort qu’elle devait connaître par la suite. Lorsqu’elle a été vendue en 1748 à un bourgeois lyonnais, elle consistait « en bâtiments dans lesquels trois pavillons avec girouettes et créneaux au-dessus des portes d’entrée ». Quatre ans plus tard, le sieur Durand, nouveau propriétaire, reçut une assignation le contraignant à démolir « tours pavillons, girouettes, créneaux, meurtrières et colombiers » car, s’il avait acquis les titres de propriétés, il demeurait un roturier ! C’est pourquoi toutes traces de ce passé ont aujourd’hui disparu[26].

Le château de Hoirieu a son histoire propre qui est peu en relation avec celle de la commune. Son nom est celui d’une des plus anciennes familles qui le tenait en fief au XIVe siècle en succession de l’abbaye de l’Isle Barbe : c’est l’unique trace laissée par le clergé régulier face au pouvoir des chanoines comtes ! C’est aussi le bâtiment le plus imposant de Vaugneray. Il doit sa structure actuelle à deux propriétaires du milieu du XIXe siècle : les Tramoy en ont lancé la construction entre 1844 et 1847 ; leur œuvre a été parachevée par Joseph Rambaud qui en avait hérité en 1860. Une fois entré par un portail assez modeste, au bout de l’allée le visiteur se présente pour l’accueil devant la façade nord mais la vue la plus impressionnante est celle de la façade sud : du fait de la pente du terrain, le château est comme perché au-dessus du parc ; au-devant a été aménagée une large terrasse. Le style en est du plus pur classicisme. Le corps central de cinq travées est haut d’un étage et d’un comble surélevé. Il est flanqué de deux ailes oblongues qui compensent leur largeur réduite par leur plus grande hauteur avec deux étages surmontés d’un comble. L’élégance est dans les fenêtres garnies de bandeaux moulurés, de frontons triangulaires et de frontons cintrées à oreilles en ciment[27].

Hoirieu façade sud

Hoirieu façade sud

Une économie prospère

Déjà forte au début du XIXe siècle de ses 1548 habitants en 1806, la collectivité valnigrine s’est encore renforcée jusqu‘en 1851, année du maximum démographique (2174 habitants). On observe ensuite une grande stabilité jusqu’à la veille de la Deuxième Guerre mondiale (2123 habitants en 1936). Ainsi Vaugneray a échappé à l’exode rural qui caractérise cette époque. La prospérité de l'économie tenait à un certain équilibre entre l’agriculture traditionnelle et l’industrie. Les céréales étaient à la base de la polyculture d’où le nombre important de moulins : 5 sur le Dronau, 5 sur l’Yzeron et un moulin à vent[28]. A la culture de la vigne dans le bas de la commune faisaient pendant les bois de châtaigniers sur le flanc des monts du Lyonnais. Les travaux des champs étaient assurés par des attelages de bœufs et les transports par des chevaux, ce qui donnait de l’ouvrage aux charrons, forgerons, maréchaux ferrants, bourreliers. Plus de 600 agriculteurs complétaient leurs revenus par des travaux de tissage en hiver. Comme dans une grande partie de l’ouest lyonnais 27 blanchisseries œuvraient pour la bourgeoisie de la ville. Leur souvenir est perpétué par la rue des lavandières. Plus rarement, cette activité prenait la forme d'une véritable entreprise. Le cas le plus typique est celui de la Maison Louis, qui fut un temps le plus gros employeur de la commune. Elle était spécialisée dans la bonneterie. Du vêtement de corps, elle passa au maillot de bain, au chausson et… aux filets pour les mytiliculteurs de l’étang de Thau[29].

La commune a su maintenir avec la métropole lyonnaise des relations étroites. Le symbole en est dans l’amélioration, bien qu’assez tardive, des communications entre elles. Vaugneray, comme l’ensemble du Plateau Lyonnais n’était pas desservi par le réseau ferroviaire national en voie d’achèvement. Pour remédier à cette situation, la Compagnie de Lyon à Fourvière et Saint-Just qui avait mis en service en 1878 ses funiculaires depuis le quartier Saint-Jean se décida à desservir le secteur par un réseau à écartement métrique, changeant son nom en FOL (Compagnie de Fourvière et Ouest Lyonnais). Le tronçon de 14,8 km de Saint-Just à Vaugneray-Maison Blanche fut ouvert au trafic sur voie propre en 1886. Une carriole surnommée la patache amenait les voyageurs jusqu’au centre du bourg. En 1910, la fusion de la FOL avec l’OTL (Compagnie des Omnibus et Tramways de Lyon) s’est traduite par des moyens financiers accrus : la motrice électrique a remplacé la locomotive à vapeur en 1911. Après les temps difficiles de la Grande Guerre, ce sympathique tacot ou tutu continua à assurer une desserte régulière dans de confortables wagons. Les blanchisseurs lui confiaient leur linge et les agriculteurs les produits de leurs fermes. Le dimanche, sous le nom de train de plaisir selon l’expression à la mode, il était fréquenté par les citadins désireux de se ressourcer à la campagne. Cependant, dès avant 1939, s’était exprimé le désir de remplacer le train par l’autocar mais il fut sans concurrence pour les Lyonnais en quête de ravitaillement pendant la guerre. Ce sursis prit fin avec la fermeture de la voie en 1954[30].

Une foi à toutes épreuves

La cohésion de la société valnigrine se manifeste par sa ferveur religieuse à toute épreuve. On en trouve l'illustration dans de nombreux domaines.

L’église

L’idée d'une nouvelle église émise en 1856, s’est concrétisée avec le projet de style roman de l’architecte Pierre Bernard en 1860. La construction, au nord de l’ancienne à l’emplacement du cimetière, date des années 1862-1865 mais le clocher n’a été coiffé de sa flèche qu’en 1897, financée par Joseph Rambaud. Le vocable de saint Antoine l’Ermite qui avait définitivement supplanté saint Léger en 1733 a été conservé. Dans le choix des matériaux, on a joué sur le contraste entre la vaugnerite, ce granite gris foncé extrait de la proche carrière de Pont Pinay à la limite de Brindas, et la blancheur du calcaire de Lucenay des encadrements de baies, des colonnettes, des bandeaux et des frises d’arceau tandis que la flèche noire au-dessus des toits en tuiles mécaniques rouges est en pierre de Volvic[31].

Le plan basilical est à trois nefs, la centrale étant surélevée par rapport aux collatéraux. Leurs trois travées sont précédées d’un massif antérieur d’une travée. L’abside est en cul de four semi-circulaire comme les deux absidioles qui l’encadrent. Une vue latérale du côté ouest permet d’apprécier la parfaite réussite si l’intention de l’architecte était bien d’élever les esprits vers la voûte céleste : chacun des trois niveaux correspondant à l’étagement des nefs et au clocher est cantonné de pyramidions à petites croix qui ramènent l’attention vers le centre. La même intention est renforcée sur la façade antérieure par la nécessaire adaptation à la pente du terrain en direction du nord : on compte un premier emmarchement de neuf degrés pour accéder au portail lui-même atteint par un escalier à cinq degrés. Contribuent également à ce mouvement ascensionnel la convergence en direction de la flèche du clocher des pentes des toits des collatéraux et le tympan pignon triangulaire interposé à mi-distance sur la façade. Les portes latérales font en partie l’économie de l’accès frontal avec seulement six marches d’escalier. Leur style n’en a pas été moins soigné. Pour celle de gauche, « le linteau orné d’une frise de lenticules arrondies est surmonté d’une arcature trilobée inscrite dans le tympan d’un fronton triangulaire […] Les jambages calcaires sont renforcés par des colonnettes en vaugnerite » aux chapiteaux historiés[32].

Église de Vaugneray façade

Église de Vaugneray façade Église de Vaugneray côté ouest

Église de Vaugneray côté ouest Église de Vaugneray abside

Église de Vaugneray abside Porte latérale gauche

Porte latérale gauche Porte latérale droite

Porte latérale droite

L’on n’est pas déçu en pénétrant dans l’intérieur de l’église. Entre les élégants piliers cruciformes flanqués de colonnes engagées assez sveltes la largeur d’ouverture des arches en plein cintre permet une facile communication entre les nefs. Le pré-inventaire a numéroté les 24 baies vitrées auxquelles il faudrait ajouter les oculi du niveau supérieur. Il en résulte un très bon éclairage de l’ensemble.

Nef de l'église de Vaugneray direction entrée

Nef de l'église de Vaugneray direction entrée Nef de l'église de Vaugneray direction abside

Nef de l'église de Vaugneray direction abside Abside de l'église de Vaugneray

Abside de l'église de Vaugneray

Parmi les vitraux de l’abside, celui du milieu avec ses trois médaillons aurait été offert par le cardinal de Bonald, primat des Gaules. Entre les trois médaillons sont insérés ses armes et les attributs de son titre. On a envisagé son classement comme monument historique. La totalité des autres sont du maître verrier Barreton[33]. Ils ont été offert par différentes familles de Vaugneray dont les noms sont inscrits sur les vitraux.

.jpg.webp) vitraux de l'abside

vitraux de l'abside vitrail du cardinal de Bonald

vitrail du cardinal de Bonald assomption de la Vierge

assomption de la Vierge saintes Cécile et Marguerite

saintes Cécile et Marguerite saintes Cécile et Marguerite

saintes Cécile et Marguerite.jpg.webp) saint Claude

saint Claude sainte Anne

sainte Anne

Ont été également à l’ouvrage les sculpteurs dans le marbre (fonts baptismaux, couronnement de la Vierge, bénitiers) ou dans le bois (stalles, figurines, confessionnaux).

Fonts baptismaux.

Fonts baptismaux. Bénitier.

Bénitier. Confessionnal.

Confessionnal. Sculptures sur bois.

Sculptures sur bois. Monstre fabuleux.

Monstre fabuleux. Porte latérale gauche.

Porte latérale gauche. Stalles de l'église de Vaugneray.

Stalles de l'église de Vaugneray. Mane nobiscum domine.

Mane nobiscum domine.

Les croix

Omniprésentes, elles servaient de repères, sanctifiaient les lieux et rappelaient les fidèles à leurs devoirs. En 1988, le pré-inventaire a pu encore en répertorier 26 dont 6 avaient disparu. La variété est dans la matière : 7 sont en bois comme celle de Cunieux, 7 en pierre (Rampeaux, la Maletière), 6 en fer dont les plus remarquables par leur taille (de 1,7 mètres pour la Croix rouge à 4,4 mètres pour celle du cimetière) d’autant qu’elles sont juchées sur de hauts socles. La statue de la madone Notre-Dame de France a été érigée en 1897 pour marquer la fin d'une mission[34].

Croix rouge.

Croix rouge. Croix de Cunieux.

Croix de Cunieux. Croix Rampeaux.

Croix Rampeaux. Croix de Saint Bonnet.

Croix de Saint Bonnet. Croix du Logis neuf.

Croix du Logis neuf. Croix du cimetière.

Croix du cimetière. Croix de la Maletière.

Croix de la Maletière. Vierge à l'enfant.

Vierge à l'enfant. Monastère de la Visitation.

Monastère de la Visitation.

Pour clore cette liste des manifestations de la foi citons enfin ici, malgré sa construction tardive (1968), le monastère de la Visitation, en position de repli car issu du regroupement des établissements de Lyon, Condrieu et Dijon. Le site est remarquable avec un vaste horizon en direction des les Alpes. Le style est résolument moderne, avec un assemblage de bâtiments cubiques et des toits en terrasse. Le clocher évidé, de même facture, laissait paraître sa cloche. Laissait, car celle-ci a disparu depuis la fermeture du couvent transformé en appartements en 2011 au terme d’une brève existence de 43 ans[35].

Les célébrités

L’existence de ce terreau religieux n’est pas étrangère au fait que deux éminentes personnalités catholiques ont eu de solides attaches avec la commune. Sans doute Joseph Vialatoux a-t-il noué avec elle une relation plus intime car s’il est né dans la commune voisine de Grézieu-la-Varenne c’est bien à Vaugneray qu’il s’est fixé et qu’il est décédé alors que Joseph Rambaud est natif de Lyon et y est enterré. La mémoire du premier est entretenue au cœur du village par la création d’un jardin dans lequel des panneaux ne laissent rien ignorer du personnage. C’est cependant Rambaud qui a exercé la magistrature suprême dans sa résidence campagnarde de 1882 à 1892. Sans doute bien des points les séparent ne serait-ce que leur appartenance à deux générations. Rambaud (1849-1919), dont l'ancrage local s'était concrétisée par l'héritage du château d'Hoirieux en 1860, a précédé Vialatoux dans l’existence (1880-1970). Le premier est un enfant de la grande bourgeoisie lyonnaise sur les plans économique, avec des intérêts dans la soierie, et politique avec des ancêtres échevins. Le second est le fils d’un modeste notaire qui n’envisageait pas pour lui une autre vocation.

Aussi se sont-ils illustrés chacun dans un registre différent. L’action de Rambaud est celle d’un homme des sphères dirigeantes. S’il enseigne à l’Institut devenu par la suite la Faculté catholique dont il a contribué à la fondation en 1871 ce sont dans des disciplines juridiques comme le droit criminel et la législation financière ou l’économie politique. Pour une plus grande audience, il fondera le Nouvelliste grand organe de la presse catholique face au Progrès dont son fils prolongera la publication jusqu’au milieu du XXe siècle. Il n’est pas non plus étranger à la création dans le quartier lyonnais d’Ainay de l’Externat Saint-Joseph dont la direction était assurée par les jésuites, connu depuis 1971 sous le nom de lycée Saint-Marc. Joseph Vialatoux se veut, dans un certain sens à l’opposé, au service des salariés. Il a lu l’encyclique Rerum Novarum du pape Léon XIII et s’en est inspiré dans le même esprit que Marc Sangnier, fondateur du Sillon. Il diffuse ses idées philosophiques à travers son enseignement, du modeste lycée des Chartreux à la Chronique sociale d’audience nationale. Elles débouchent sur l’action par la fondation du syndicalisme chrétien au niveau local puis national : la CFTC (confédération Français des Travailleurs Chrétiens) est en partie son œuvre. Son esprit d’indépendance l’amènera à s’opposer à la hiérarchie, fût-ce même celle du cardinal Gerlier par son hostilité à de toute collaboration sous le régime de Vichy et son engagement dans la Résistance.

Ultime pensée

Au lendemain de la Grande Guerre, il fut décidé d'ériger un monument aux morts pour l'ensemble du cantona. On se devait dès lors de le construire sur un site ouvert sur un vaste horizon, plein sud, perché à 450 mètres d’altitude. Sa réalisation en pierre calcaire appareillée a été confiée en 1923 à un architecte en renom, Robert Giroud, grand prix de Rome. Il en impose avec ses cinq arches en plein cintre, sa hauteur de 6,5 mètres et ses 11 mètres de développement. Au centre, sur l’autel de la Patrie, est gravée, entre autres, la liste des 62 héros de la commune de Vaugneray (sur les759 du canton!). Mais il est aussi possible d’aller se recueillir plus intimement devant la stèle dressée dans l’église en mémoire des héros de 1914-18[36] - [37].

Monument aux morts côté sud.

Monument aux morts côté sud. Monument aux morts du canton de Vaugneray côté nord.

Monument aux morts du canton de Vaugneray côté nord. Liste des morts sur l'autel de la Patrie.

Liste des morts sur l'autel de la Patrie. 1914-18 à l'église.

1914-18 à l'église.

L’essor démographique

Pendant plus d’un siècle, la population de Vaugneray a stagné, passant de 2174 habitants en 1851 à 2211 en 1962. Du moins a -t-elle été épargnée par l’exode rural si général à l’époque et les pertes consécutives à la guerre de 1914-18, qui expliquent le minimum de 1942 en 1921 avaient-elles été neutralisées en 1946 où l’on comptait 2035 Valnigrins. Par contraste, la période contemporaine se caractérise par une forte croissance. Dans les 60 dernières années, la population de la commune a nettement plus que doublée : elle a été multipliée exactement par 2,23 (4925 en 2022. Tout au long de cette période la croissance a été entretenue quasi exclusivement par un excédent migratoire qui atteint son maximum dans la dernière décennie avec 2,6 % en moyenne annuelle. Car si le nombre de naissances se maintient à un niveau normal (12,6 pour mille) le taux de mortalité, lui, très supérieur à la moyenne nationale, apparaît comme exceptionnellement élevé. Il est à mettre en rapport avec l’importance de la population âgée de plus de 60 ans et surtout de celle qui réside dans des établissements de soins pour les personnes âgées (26,6 % au total)[38].

A cet essor démographique correspond une augmentation du nombre de logements (2590 en 2019 contre 861 en 1968). Les constructions antérieures à 1945 n’en constituent plus que 22,7% en 2015. A cette même date, les deux tiers avaient été construits depuis 1968. Le choix des résidents s’est porté sur la maison individuelle (72,2% en 2019) mais le nombre des appartements en immeubles augmente au fil des années. La physionomie de la commune en a été profondément transformée. De part et d’autre du bourg traditionnel les lotissements forment un alignement continu selon un axe nord- ouest/sud-est de la limite de la commune jusqu’qu’au bord de l’Yzeron, magnifique adret de 2,5 km environ. Il a de plus en plus tendance à se confondre avec celui de la Maison Blanche qui, d’est en ouest est axé sur la route départementale 489[38].

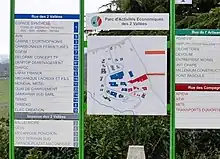

Le problème de l’emploi

Si l’on en juge par le niveau de diplômes, les personnes ayant une formation supérieure au baccalauréat sont surreprésentées par rapport à la moyenne nationale. Pour 48,2 % elle est égale ou supérieure à 5 ans dont 22,3% de cadres et 25,9% de professions intermédiaires contre 16,8% d’employés et 11,8% d’ouvriers. Les offres locales d’emploi sont insuffisantes car on en comptabilise seulement 1779 face à une demande de 2792. Elles sont satisfaites à 21,3% dans la zone alors que 78,7% des actifs doivent se déplacer quotidiennement pour rejoindre leur poste de travail. Certes, trois zones d’activités ont été créées (La Guise, Maison Blanche et Deux Vallées) mais elles sont de taille très modeste. La Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais, dont c’est désormais la responsabilité, a une lourde tâche à assumer dans ce domaine. D’où l’exode quotidien vers la métropole lyonnaise, essentiellement en voiture (à 84,2%) contre 5,1% par les transports en commun : les cars du Rhône en prolongement des TCL (Transports en Commun Lyonnais) depuis Craponne. On est donc fondé à classer Vaugneray parmi les communes-dortoirs[38].

Les autorités

La mairie actuelle a été construite entre 1891 et 1894, à proximité de l’ancien vingtain, selon les plans de l’architecte Joannès Bernard et agrandie sur l’arrière en 1978. Sa sobre façade comporte à l’étage, dans la travée centrale en léger avant-corps, un balcon de fonte surmonté par un fronton triangulaire. Plus inattendu est le groupe de statuettes de bronze récemment exposé à droite de l’entrée, sous l’appellation d’Ensemble. Son auteur Léon Landrivon a rassemblé autour de la commune personnifiée en grande dame ses enfants qui l’enlacent et ses adultes qui la caressent du regard[39] - [40] - [41].

Mairie de Vaugneray.

Mairie de Vaugneray. Sculptures ensemble.

Sculptures ensemble. Ancienne gendarmerie.

Ancienne gendarmerie. Nouvelle gendarmerie.

Nouvelle gendarmerie.

La fonction hospitalière

Par sa position centrale sur le Plateau lyonnais, Vaugneray avait vocation pour recevoir une gendarmerie entre celles de Dardilly et de Mornant ; le bâtiment qui l’a abritée par intermittence depuis la fin du XIXe siècle ne manquait pas d’allure avec ses deux étages, surmontés d’un comble éclairé d’un oculus, et ses trois travées. Elle a été convertie en appartements depuis son transfert dans une nouvelle construction en 1979 en contrebas du bourg[42] - [43].

Deux établissements exercent à Vaugneray la fonction hospitalière au sens large et sont au service d’une population qui déborde largement le cadre de la commune comme le suggère l’appellation de Clinique de l’ouest lyonnaise pour le plus important et le plus ancien des deux. Il a pris la succession de la maison fondée par la congrégation des sœurs de Saint-Joseph en 1825. Un nouveau départ a été pris avec sa laïcisation complète en 1985. Ses trois départements couvrent une vaste superficie au centre du bourg. Il s’agit, d’une part, de celui de gériatrie (un EHPAD) dans les anciens locaux qui peut accueillir 80 personnes. Il est doublé depuis 1979 d’une simple maison de retraite pour 40 résidents. D’autre part, dans un grand bâtiment neuf est installé celui de pyschiâtrie qui peut accueillir 147 patients. Les Emeraudes sont, quant à elles, le nouveau nom de l’organisme dirigé par le SIPAG (Syndicat Intercommunal pour Personnes Agées) fondé en 1987. Les plus anciens locaux à quelques centaines de mètres au sud-est du bourg, sont aussi hérités d’une vaste maison bourgeoise construite en 1835. Grâce à la construction de nouveaux bâtiments il peut recevoir 82 personnes au titre de l’EHPAD et 60 chambres en simple maison de retraite.On peut également classer dans cette catégorie l’Institut Médico-Educatif du Chardonnet. C’était à l’origine (1920) la somptueuse résidence d’un industriel lyonnais. Cette villa Bocuze n’est devenue une maison de soins qu’après la Deuxième Guerre mondiale quand les instituteurs fondateurs de l’Oeuvre des Villages d’Enfants en firent l’acquisition. Elle accueillait alors de jeunes orphelins. Le nom en a été changé une première fois en 1961 en Institut médico-professionnel lorsque l’établissement s’est spécialisé dans l’accueil d’adolescents handicapés atteints de déficience intellectuelle[44] - [45]. Autre exemple d' oeuvre charitable : la fondation Marcel Rogniat avait été fondée en 1920 comme préventorium. Cette Aube rose accueille aujourd'hui des enfants en difficulté[44].

Service de gériatrie Saint Joseph.

Service de gériatrie Saint Joseph. Service de psychiatrie.

Service de psychiatrie. Les Emeraudes.

Les Emeraudes. Ancienne maison bourgeoise.

Ancienne maison bourgeoise. Institut Médico-Educatif du Chardonnet.

Institut Médico-Educatif du Chardonnet. Fondation Marcel-Rogniat.

Fondation Marcel-Rogniat. Aube rose.

Aube rose.

La fonction éducative

L’école édifiée entre 1906 et 1908 pour satisfaire aux exigences de la loi Jules Ferry, dont la construction avait été confiée au célèbre architecte Giroud (le même à qui devait être confiée la construction du monument aux morts cantonal) ne pouvait accueillir une population scolaire en forte augmentation. Il a fallu procéder à son agrandissement à plusieurs reprises. A l’initiative des élèves, elle a reçu le nouveau nom de Val noir. A proximité a été ouverte la maternelle Brin d’herbe. Si le choix des parents se porte sur l’école privée catholique, ils peuvent confier leurs enfants à l’école Jean-Baptiste. Elle a pris le nom du mariste Jean-Baptiste Besson qui l'avait fondée en 1893, pour les seuls garçons à l'époque, en proximité du bourg. Elle a été transférée en 2003 près de la Maison blanche. Pour la poursuite de la scolarité, les adolescents ont le choix entre le collège catholique Saint-Sébastien et le collège public Charpak, sur la commune de Brindas. La création d'un théâtre est exceptionnelle dans une commune qui comptait à peine 2000 habitants lors de sa création au début des années 1920. C'est devenu en 1983 le théâtre du Griffon en référence au blason de la commune. Tout aussi remarquable est la présence, depuis 1954, d'une école de musique qui s'est taillée une solide réputation Elle est dans ses meubles depuis 1983. De création plus récente, la MJC est un foyer d'activités pour la jeunesse dans des locaux spacieux qui jouxtent la salle des fêtes[46].

L'école de 1908.

L'école de 1908. Autre vue de l'école de 1908.

Autre vue de l'école de 1908..jpg.webp) École du Val noir.

École du Val noir. Ancienne école Jean Baptiste.

Ancienne école Jean Baptiste. École primaire Jean Baptiste.

École primaire Jean Baptiste. Collège Saint-Sébastien.

Collège Saint-Sébastien. Théâtre du Griffon.

Théâtre du Griffon. Bâtiment de la MJC.

Bâtiment de la MJC.

Le ravitaillement en eau

Dans l'ancien monde rural, des puits étaient forés individuellement ou collectivement à travers la couche de gore superficielle. Le socle cristallin imperméable était assez facilement atteint. La municipalité n’a pas attendu l’époque contemporaine pour assurer une desserte en eau régulière des Valnigrins. Elle avait déjà réalisé un réseau qui acheminait jusqu’au bourg (1905) puis à la Maison blanche (1905) l’eau captée au Barthélemy et stockée à la Maletière[47]. Mais les besoins des agriculteurs et d’une population en croissance ont justifié l’adhésion en 1964de la commune au SIDESOL (Syndicat Intercommunal de Distribution d'Eau du Sud-Ouest Lyonnais qui s’alimente dans la nappe phréatique du Garon[48].

Un puits au coeur du bourg.

Un puits au coeur du bourg. Lac collinaire.

Lac collinaire.

Les équipements sportifs

Les équipements sportifs ont été regroupés dans une des rares parties plane de la commune. Desservie par la route départementale, cette zone est facilement accessible depuis les communes voisines qui sont associées à sa gestion. Mais la proximité du gymnase Albert Confort facilite une pratique plus quotidienne et plus personnelle

Panneau d'accueil sur le plateau des sports

Panneau d'accueil sur le plateau des sports piscine

piscine Tennis couverts

Tennis couverts Boulodrome

Boulodrome Terrain de foot

Terrain de foot Autre terrain de sports

Autre terrain de sports Gymnase Albert Confort

Gymnase Albert Confort

Politique et administration

| Nom | Code Insee |

Intercommunalité | Superficie (km2) |

Population (dernière pop. légale) |

Densité (hab./km2) |

|---|---|---|---|---|---|

| Vaugneray (siège) | 69255 | CC des Vallons du Lyonnais | 22,38 | 4 925 (2012) | 220

|

| Saint-Laurent-de-Vaux | 69221 | CC des Vallons du Lyonnais | 2,64 | 270 (2012) | 102 |

Jumelages

Vaugneray tisse des liens d'amitié avec les villages de la commune de Berghin, dans le județ d’Alba en Roumanie, depuis 1989, par l'association intercommunale Amitié et solidarité en Ouest lyonnais.

Liste des maires

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis sa création.

En 2020, la commune comptait 6 082 habitants[Note 7], en augmentation de 14,04 % par rapport à 2014 (Rhône : +4,53 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

_-_Monument_aux_morts_(1).jpg.webp)

- La mairie construite par l’architecte J. Bernard entre 1891 et 1894 ;

- La place du marché ;

- L’église Saint Antoine L’Ermite de style néo-roman, construite en vaugnérite ;

- L'église de St Laurent de Vaux, construite vers 1880 ;

- Le Château d’Hoirieu, ancien fief acquis en 1229 par Guillaume de Jarez, abbé de l’île Barbe ;

- Le Château de Bénévent (privé) ;

- La Grand’maison Valentin (privé) ;

- Le Jardin Joseph Vialatoux situé au cœur du village ;

- L’Aqueduc de l'Yzeron[21].

Personnalités liées à la commune

- Joseph Rambaud, professeur, économiste et homme d'affaires, maire de Vaugneray de 1882 à 1892 et conseiller général.

- Joseph Vialatoux, philosophe qui a vécu à Vaugneray jusqu’à son décès en 1970.

- Guillaume de Jarez, acquéreur du Château d’Hoirieu en 1229

- Khaled Kelkal y fut abattu le au lieu-dit Maison Blanche par les gendarmes de l'EPIGN.

Voir aussi

Bibliographie

- Préinventaire des monuments et richesses artistiques : Vaugneray, Lyon, Département du Rhône, , 112 p..

- Tranches d'histoire, A. Hernoud, 2002.

- René Clavaud, Jacques Pèrenon et Robert Chappelet, Le chemin de fer Lyon : Vaugneray, Breil sur Roya, Edition du Cabri, , 311 p. (ISBN 978-2-914603-36-2)

- « Commune de Vaugneray (69255) », sur Institut national de la statistique et des études économiques, .

Articles connexes

Liens externes

Notes et références

- Cet article est partiellement ou en totalité issu de l'article intitulé « Vaugneray (commune déléguée) » (voir la liste des auteurs).

Notes

- Contrairement au hameau ou écart qui est un groupe d’habitations , un lieu-dit n'est pas forcément un lieu habité, il peut être un champ, un carrefour ou un bois...

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé, en , celle d'aire urbaine afin de permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Voir la Loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (loi SRU).

- Mentionnée dans une charte en l’an 994.

- Mention connue en 911 dans le cartulaire de Savigny.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- Arrêté du 9 octobre 2014 portant création de la commune nouvelle de Vaugneray.

- « Liste des lieux-dits français », sur MémorialGenWeb, (consulté en )

- « Plan séisme consulté le 18 mai 2018 ».

- Sandre, « ruisseau des Aduts ».

- Sandre, « ruisseau de la Milonière ».

- Sandre, « ruisseau Goutte Lays ».

- Sandre, « Dronau ».

- Sandre, « Chaudanne ».

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Lyon », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Lyon », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Statistiques officielles de l’INSEE.

- Lyon historique

- Site officiel de Vaugneray

- Préinventaire 1988, p. 30-35.

- J. Burdy, H. Bougnol et A. Hernoud, « L'aqueduc de l'Yzeron (2e partie », L'Araire, no 52,

- Préinventaire 1988, p. 57-59.

- Préinventaire 1988, p. 85-90.

- Préinventaire 1988, p. 93-96.

- Préinventaire 1988, p. 83-85.

- Préinventaire 1988, p. 37-39.

- Mairie de Vaugneray, « La Maison Louis et les métiers d'autrefois », sur À la Découverte de Vaugneray, (consulté le ).

- Mairie de Vaugneray, « Le petit train dit « le TU-TU » », sur À la Découverte de Vaugneray, (consulté le ).

- Préinventaire 1988, p. 59.

- Préinventaire 1988, p. 59-62.

- Préinventaire 1988, p. 64-65.

- Préinventaire 1988, p. 76-82.

- Préinventaire 1988, p. 74-75.

- Préinventaire 1988, p. 45-47.

- Mairie de Vaugneray, « Le monument aux morts », sur À la Découverte de Vaugneray, (consulté le ).

- INSEE 2023.

- Préinventaire 1988, p. 42-44.

- Mairie de Vaugneray, « La mairie », sur À la Découverte de Vaugneray, (consulté le ).

- Mairie de Vaugneray, « La Statue "Ensemble" », sur À la Découverte de Vaugneray, (consulté le ).

- Préinventaire 1988, p. 44-45.

- Mairie de Vaugneray, « L'Ancienne gendarmerie nationale », sur À la Découverte de Vaugneray, (consulté le ).

- Préinventaire 1988, p. 52-53.

- Mairie de Vaugneray, « Le domaine du Chardonnet », sur À la Découverte de Vaugneray, (consulté le ).

- Mairie de Vaugneray, « Les Ecoles Publiques », sur À la Découverte de Vaugneray, (consulté le ).

- Préinventaire 1988, p. 29.

- Mairie de Vaugneray, « L'eau à Vaugneray », sur À la Découverte de Vaugneray, (consulté le ).

- D'après "Tranches d'histoire" de A. Hernoud. (juste qu'en 2015, maires de l'ancienne commune de Vaungneray seulement)

- Extrait de la fiche de M. Daniel JULLIEN, sur lesbiographies.com

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.