Thurins

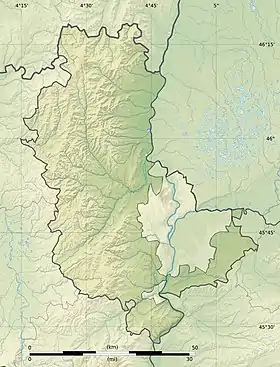

Thurins [tyʁɛ̃] est une commune française, située dans le département du Rhône en région Auvergne-Rhône-Alpes.

| Thurins | |

| |

.svg.png.webp) Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |

| Département | Rhône |

| Arrondissement | Lyon |

| Intercommunalité | CC des Vallons du Lyonnais |

| Maire Mandat |

Claude Claron 2020-2026 |

| Code postal | 69510 |

| Code commune | 69249 |

| Démographie | |

| Gentilé | thurinois, thurinoises |

| Population municipale |

3 111 hab. (2020 |

| Densité | 161 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 45° 40′ 57″ nord, 4° 38′ 29″ est |

| Altitude | Min. 306 m Max. 791 m |

| Superficie | 19,36 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Unité urbaine | Lyon (banlieue) |

| Aire d'attraction | Lyon (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Vaugneray |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | www.thurins-commune.fr |

Géographie

Thurins se situe à 390 m d’altitude et à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Lyon dans un espace appelé Monts du Lyonnais. La commune est limitrophe de Saint-Martin-en-Haut, Rontalon, Messimy, Yzeron et Soucieu-en-Jarrest.

S'étendant sur 19,4 km2, le village compte 3015 habitants au recensement de 2015. La densité de population est de 156 habitants/km².

Hydrographie

Transports en commun

Une ligne des Transports en commun lyonnais (TCL) dessert la commune :

- La ligne 11 reliant la station Gare d'Oullins de la ligne B du métro de Lyon à Thurins en passant notamment par Chaponost.

En outre, une ligne du réseau Les cars du Rhône traverse aussi la commune :

- La Ligne 2Ex, reliant Lyon - Gorge de Loup à Chazelles-sur-Lyon.

Urbanisme

Typologie

Thurins est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [3] - [4] - [5]. Elle appartient à l'unité urbaine de Lyon, une agglomération inter-départementale regroupant 124 communes[6] et 1 653 951 habitants en 2017, dont elle est une commune de la banlieue. L'agglomération de Lyon est la deuxième plus importante de la France en termes de population, derrière celle de Paris[7] - [8].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Lyon dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 398 communes, est catégorisée dans les aires de 700 000 habitants ou plus (hors Paris)[9] - [10].

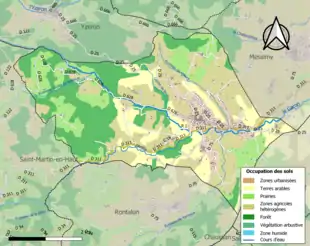

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (67,8 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (69,7 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : zones agricoles hétérogènes (32,9 %), forêts (24 %), prairies (17,8 %), cultures permanentes (17,1 %), zones urbanisées (8,2 %)[11].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[12].

Histoire

Présentation géographique

C’est sur la commune de Saint-Martin-en-Haut, à 725 mètres d’altitude, que se situe l'unique seuil de franchissement facile des monts du Lyonnais. En venant de l’est, on y accède en traversant la commune de Thurins par une brèche orientée sud-ouest/nord-est drainée par l’Artillat, affluent de rive droite du Garon. Celui-ci, rejoint juste en dessous du bourg, en prolonge le cours de manière rectiligne jusqu’à la sortie de la commune en direction de Messimy. Par rapport à cet axe le territoire de Thurins apparaît comme un tronçon de vallée mais il en occupe les versants de manière très dissymétrique. Le versant nord en constitue la plus grande partie. Sa pente est longuement étirée sur 450 mètres de dénivelée depuis le point cuminant à 788 mètres. Le Garon, dont c’est le bassin versant supérieur, le traverse en écharpe. Le versant sud, lui, se limite à un étroit liseré qui ne s’élargit qu’à l’extrême aval, sa majeure partie appartenant à la commune de Rontalon.

Cette situation explique le trafic très animé de la route départementale 311 car il est possible de rejoindre le département de la Loire au-delà de Saint-Martin-en-Haut par la vallée de la Coise. Il est d'ailleurs étonnant de constater que cette voie n'a été réalisée que très tardivement entre 1847 et 1851[13]. Le plus grand soin a été apporté à son aménagement par Benoît Carteron, originaire de Saint-Symphorien-sur-Coise, qui fut président du conseil général du Rhône de 1957 à 1979. Cet itinéraire a même été celui du chemin de fer à voie étroite et à crémaillère de Messimy à Saint-Symphorien-sur-Coise de 1914 à 1933.

Des origines obscures

Il faut se résigner à avouer notre ignorance sur les origines de la commune de Thurins jusqu’au Moyen Âge. Le texte déjà en place et reproduit ci-dessous inchangé concernant les origines gallo-romaines fait état d’un reste de pont et d’un lieudit mais ne cite pas ses sources. De surcroît, ce lieudit est situé sur la commune de Messimy et non de Thurins.

"Thurins a gardé de l'occupation romaine qui dura du Ier siècle au Ve siècle des traces matérielles et patentes. Ces traces, à Thurins, sont rares, et y existent pourtant. On peut encore voir, sur le Garon, au pied du hameau de la Côte, un petit pont, à moitié ruiné, mais dont l'arc solidement cintré, semble bien se rapporter à l'époque romaine. Dans la direction opposée, au hameau du Jarricot, existe un bois de pins qu'on a pris l'habitude d'appeler le bois de Saint-Romain, mais qu'en réalité, on avait toujours appelé le Camp des Romains auparavant. Sur la montagne la plus proche de ce bois aurait existé un petit château-fort dont les vieillards d'aujourd'hui ont encore vu les ruines et d'où viendrait à la montagne le nom du Châtelet, sous lequel elle est désignée dans les cartes d'état-major. C'est du haut du Châtelet et du Camp des Romains que les vainqueurs des Gaulois auraient, pendant l'occupation, surveillé nos campagnes. S'ils en défendaient les habitants contre toutes agressions possibles, ils savaient aussi, car ils étaient pratiques, les faire travailler".

Par ailleurs, ce même texte ne fait pas mention du pont romain sur le ruisseau Savater, petit affluent de rive droite du Garon qui figure page 54 du pré-inventaire[14]. Aucun secours à attendre de l’étymologie de Thurins dont on ignore l’origine et dont la première mention date de 1224[15].

Nous disposons également de peu d’informations sur les temps médiévaux. La seule certitude concerne la fixation de la première communauté organisée sur l’actuel chef-lieu. Pendant les troubles de la Guerre de Cent Ans la population s’est abritée derrière un vingtain, comme dans bien des localités de la région lyonnaise Il est même question de deux voire trois enceintes[16]. Quelques vestiges en sont encore visibles sous la forme d’une porte en plein cintre place de Verdun[17]. La première église, mentionnée en 1183, bénéficiait de ces mêmes protections.

Le territoire a été partagé entre diverses seigneuries qui ont changé de mains au cours des siècles [18]. Celle du château dépendait de l’abbaye de l’Île Barbe. Celle de Rochefort, sur la rive droite du Garon, appartenait aux chanoines comtes de Lyon. La baronnie d’Yzeron était la possession de l’archevêque. La rente noble de la Tour de Champt dépendait du chapitre de Saint-Nizier. Le seul point commun entre ces diverses autorités ecclésiastiques est d’avoir peu à peu été récupérées par la famille Dugas. Le premier du nom, en 1611, se prénomme Pierre. Il est le fils d’un Jehan Dugas, notaire royal à Lyon depuis 1555 avec le titre de greffier. Il inaugurera une lignée prestigieuse qui a marqué l’histoire lyonnaise aux XVIIe et XVIIIe siècle. Les Dugas ont exercé dans la métropole les fonctions de prévôts des marchands, d’échevins. Laurent, le plus célèbre d’entre eux, (1670-1748) a même un temps été chargé de remplacer le gouverneur Villeroy en son absence et compte parmi les fondateurs de l’Académie de Lyon[19]. La liste se clôt en 1861 quand une dernière héritière vend ses biens en viager à Jean-Aimé Marnas, négociant lyonnais dont les descendants sont toujours

propriétaires[20]. Fidèles à la mémoire de l'illustre famille des Dugas, les Thurinois lui ont élevé un obélisque au coeur du cimetière en 1862.

.jpg.webp) Porte du vingtain (côté extérieur).

Porte du vingtain (côté extérieur)..jpg.webp) Porte du vingtain (intérieur).

Porte du vingtain (intérieur). Obélisque Dugas.

Obélisque Dugas. blason de Thurins

blason de Thurins Pigeonnier Marnas

Pigeonnier Marnas

Une activité soutenue

Avec 1215 habitants en 1801, la commune de Thurins présente une bonne santé démographique. En croissance régulière sa population atteint son maximum en 1851 (1906 habitants). Le déclin s’amorce à partir de 1866 (1847 habitants). Il s’accélère du fait de la Grande Guerre : le minimum est atteint en 1921(1343 habitants) et cet étiage se maintient jusqu’en 1946 (1311). Au total, on soulignera une assez bonne résistance au phénomène de l’exode rural caractéristique de cette époque. L’explication en est dans un certain équilibre entre la vie rurale traditionnelle et le développement d’une activité industrielle compensatrice grâce au voisinage de la métropole lyonnaise.

Nous disposons par chance d’une analyse détaillée des terres cultivées datée de 1824. Comme on peur s’y attendre, la polyculture est à base de céréales, seigle, blé, avoine : 61% du sol leur sont consacrés. Il faut mettre en relation avec elle l’existence de plusieurs moulins répartis sur les divers ruisseaux[21]. Leur existence est attestée dès le Moyen Âge, et ils figurent encore sur la carte de Cassini au XVIIIe siècle[22]. L’élevage joue un rôle secondaire comme en témoigne la part modeste de 12 % des prairies et pâtures. 6 % du terroir sont consacrés à la vigne 6 %. Plus marginales les cultures du lin se limitent aux rives du Garon. La forêt ne se maintient que sur les espaces résiduels les plus ingrats mais il faut y ajouter les 5 % de la châtaigneraie[18]. La paysannerie vit au milieu de ses terres dans les très nombreux hameaux répartis sur l’ensemble de la commune - leur énumération occupe une page entière du pré-inventaire - des rives du Garon à 300 mètres jusqu’au voisinage de la crête (le Bayard à 699 mètres)[23].

Autrefois chaque maison ou hameau forait un puits pour ses propres besoins. Ils avaient le plus souvent la forme d'une guérite en maçonnerie de pierre et étaient fermés par un portillon de bois. Le problème récurrent de l'alimentation en eau a été posé par l'ensemble des agriculteurs dans les années 1920. Cinq collectivités se sont regroupées en 1927 en un syndicat intercommunal des Eaux du Garon. Un barrage de 26 mètres de hauteur et 1,3 ha de superficie avec une retenue de 100 000 m3 a été édifié sur son cours en limite de la commune d'Yzeron. Il a été inauguré en 1932 mais il n'a pas rendu tous les services attendus faute d'un remplissage régulier. C'est aujourd'hui un simple plan d'eau pour le plaisir des promeneurs et des pêcheurs[24] - [25] - [26].

Il vaut la peine ici de saluer la mémoire de Pierre Delorme. Ce simple citoyen resté célibataire fit un legs à la commune en 1895 pour l'édification d'une fontaine au centre du village mais les vasques ayant été supprimées lors d'un réaménagement de la place, seule subsiste la belle stèle commémorative en pierre blanche de Villebois en sa mémoire[27].

Puits de la Petite côte.

Puits de la Petite côte. Barrage du Garon.

Barrage du Garon. Traversée du barrage

Traversée du barrage Plan d'eau du barrage.

Plan d'eau du barrage. Autre vue du barrage.

Autre vue du barrage. Fontaine Delorme.

Fontaine Delorme.

Amorcé peu avant 1830 le mouvement d’industrialisation s’est considérablement renforcé à partir de la révolte des canuts. Il s’agissait du tissage du velours noir. Le nombre de personnes qui s’y consacrent en 1830 passera à 375 en 1896. Au départ simple activité complémentaire du travail à la ferme, c’est devenu un métier pour de jeunes hommes qui se sont installés essentiellement dans le bourg mais aussi dans les vallées du Garon, de la Palisse, de la Vallote et du Goyenche. Le déclin a été accéléré par la mécanisation et il ne restait plus race de cette activité à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Mais le relais avait été pris par le travail, essentiellement féminin il est vrai, en usine. La maison Tissot créée en 1920 en est un bon exemple, dût-t-elle se reconvertir à partir de 1936 en atelier de confection de vêtements professionnels jusqu’en 1965. Ses locaux, agrandis depuis, sont ceux de l’actuelle MJC[28].

La bonne tenue des activités de la commune n’a pu que bénéficier de sa desserte ferroviaire mais pendant une brève période. Cette voie à écartement métrique à destination de Saint-Symphorien-sur-Coise était embranchée depuis Messimy sur la ligne de la FOL Lyon-Saint-Just-Mornans. Ouverte à l’exploitation en avril 1914 elle était devenue très déficitaire au début des années 1930 du fait de la concurrence des services d’autocars et fut fermée en 1933. La station principale au bas du chef-lieu a été détruite dans le cadre de l’aménagement de la déviation de la D11. Est toujours visible la halte de la Burlière à 413 mètres d'altitude à partir de laquelle s’amorçait la rude montée vers Saint-Martin-en-Haut. On se fera une idée de l'importance des travaux d'après les restes du viaduc sur l'Artillat et l'entrée du tunnel au-delà[29].

Une nouvelle église

L’ancienne église menaçait ruine et, de toutes façons, n’était plus en mesure d’accueillir la masse des fidèles. Le terrain de la nouvelle a été donné par la famille Dugas en 1830. La construction a été confiée à l’architecte Duret en 1833 et la consécration a eu lieu en 1835. Si l’ensemble a conservé l’aspect que nous lui voyons aujourd’hui, il faut mettre à part le cas du clocher qui, d’ailleurs, dans sa forme originelle, n’a été terminé qu’en 1840

Le plan basilical de l’ensemble n’a pas été retouché. Il est à trois nefs, la centrale étant surélevée. Les cinq travées sont suivies d’une longue abside en cul-de-four. En revanche, la façade a dû subir d’importants remaniements. Si les bas-côtés correspondant aux nefs latérales ont conservé leur caractère d’origine avec leur porte surmontée d’une lunette, il a fallu remettre plusieurs fois en chantier la partie centrale au-dessus de laquelle devait être érigé le clocher. Au départ, il faut mettre en cause le choix de l’entrepreneur fait à l’économie : il devait s’avérer désastreux. Le problème n’était toujours pas résolu au début du XXe siècle lors de la mise en place d’une troisième cloche. On envisagea d’abord d’étayer l’édifice mais il fallut se résoudre à la démolition en 1909. Vingt ans plus tard (1929), la malchance s’en mêlant, il fut détruit par la foudre.

On s’en tiendra, pour juger des progrès accomplis à la comparaison entre les photos entre ces deux dates. En 1909, l’ouvrage avait été confié à l’architecte Louis Rognat. Le clocher, peu élevé, s’encastrait entre les deux pans de toit des bas-côtés : il était percé de deux baies jumelées en plein cintre et surmonté de quatre frontons triangulaires. Le cadran d’une horloge s’inscrivait dans celui de la façade. En 1929, l’architecte choisi est Jules Paulet. Des contreforts viennent cantonner le massif du clocher prévu de beaucoup plus grande hauteur. Deux partent de la base de l’église et délimitent le corps central ; les deux autres prennent appui sur les toits des bas-côtés. Une fenêtre rectangulaire a été percée au-dessus de la porte principale pour éclairer la nef. Le clocher proprement dit est cerné d’une corniche à modillons de plan carré. Il est éclairé d’une triple baie et surmonté d’une flèche à quatre pans qu’interrompt une petite lucarne côté façade[30].

Clocher 1909-29.

Clocher 1909-29. Église de Thurins façade.

Église de Thurins façade. Église de Thurins vue latérale.

Église de Thurins vue latérale. Église de Thurins côté abside.

Église de Thurins côté abside.

La richesse intérieure

Il ne faut pas s’attendre en pénétrant dans l’église à découvrir des prouesses architecturales. Les mêmes contraintes financières qui avaient limité les ambitions des fondateurs ont conduit à la simplification. C’est ainsi que les piliers qui délimitent les trois nefs apparaissent bien frêles et ne sont pas sommés de chapiteaux. En revanche, la large ouverture entre eux facilite la diffusion de la lumière. L’ensemble a été entièrement rénové à partir de 1978 par les architectes lyonnais Charles Curtelin et Jean-Philippe Ricard. La nef centrale a conservé sa voûte en berceau mais a été lambrissée, la séparation des travées étant discrètement suggérée en rappel des classiques arcs doubleaux. Les nefs latérales sont voutées d’arête[31].

Intérieur de l'église de Thurins vers abside.

Intérieur de l'église de Thurins vers abside. Intérieur de l'église de Thurins côté entrée.

Intérieur de l'église de Thurins côté entrée. Abside.

Abside.

Les autels

En revanche, on n’en est que plus agréablement surpris lorsqu’on entreprend la visite de l’église aux richesses insoupçonnées. On s'en convaincra par la visite des quatre autels. De part et d’autre du maître-autel, ceux de saint Martin à gauche et de la Vierge à droite sont de même facture. Au-dessus de l’autel-tombeau en marbre blanc, dans le contre-autel, le tabernacle est surmonté d’un retable en forme de niche abritant respectivement saint Martin, patron de la paroisse, et la Vierge à l’Enfant. Tous deux sont encadrés de pilastres cannelés avec chapiteaux et surmontés d’un fronton triangulaire. Des monogrammes sur l’entablement rappellent leurs noms respectifs. De part et d’autre de l’entrée, sur les bas-côtés, l’autel des Saints Anges à droite fait pendant aux Fonts baptismaux à gauche. Tous deux retiennent particulièrement l’attention par leur qualité exceptionnelle et ont été classés monuments historiques en 1958. Ils datent de la fin du XVIIe ou du début du XVIIIe siècle et ont été récupérés de l’abbaye de Cluny en cours de démolition au début du XIXe siècle. L’autel-tombeau du premier, derrière une élégante grille de fonte installée en 1835, est surmonté d’un panneau en noyer flanqué de chutes de fleurs, épaulé de colonnes torses et surmonté d’un entablement curviligne. Sur ce panneau, le prophète Abraham se prosterne devant trois anges entrés par surprise. Celui sur sa droite, de son doigt levé, annonce à cet ancêtre du Messie sa prochaine paternité. Pas d’autel, évidemment, pour les Fonts baptismaux : il est remplacé, derrière une grille de fonte ouvrante à deux portillons, par une vasque ovale en marbre rose coiffée d’un couvercle fortement bombé sommé lui-même par une croix sur globe. Le retable de noyer représente le baptême du Christ entre des pilastres jumelés sur les deux côtés. On ne peut se tromper sur les vertus que confère le sacrement : sur l’entablement figure l’inscription AQUA REGENERANS[32].

Autel de saint Martin.

Autel de saint Martin. Autel de la Vierge.

Autel de la Vierge. Autel des saints anges.

Autel des saints anges. Fonts baptismaux.

Fonts baptismaux.

Autres éléments du mobilier

On n'a pas lésiné davantage, s'agissant des autres éléments majeurs du mobilier. Ainsi en ce qui concerne les boiseries. Un grand soin a été apporté aux confessionnaux confectionnés pour la nouvelle église dès 1835. Le plus remarquable est en noyer. Sa porte centrale à claire-voie, fermée d’un treillis losangé est surmontée d’un petit fronton triangulaire avec monogramme du Christ. Les deux autres sont plus simplement en chêne à porte centrale à claire-voie fermée de balustres et encadrés de pilastres cannelés. Mais l’attention se porte surtout sur les stalles en noyer disposées sur deux rangées de part et d’autre du chœur avec leurs miséricorde et leurs accoudoirs sculptés de feuilles, fleurs, fruits, volutes. Tout comme les fonts baptismaux et la chapelle des Saint Anges, les boiseries qui les surmontent avec leurs panneaux scandés de pilastres corinthiens cannelés surmontés d’une haute corniche à denticules et décors de palmettes et rosaces, elles font partie du patrimoine récupéré de l’abbaye de Cluny et sont également classées monuments historiques depuis 1958. Très élégante est la chaire à prêcher adossée à une colonne du bas- côté nord de la nef. Sa cuve à pans coupés à laquelle on accède par un escalier à rampe de fonte enroulé autour de cette colonne, joue sur des marbres de différentes nuances. L’octogone de l’abat-voix est sommé d’une croix. Des deux bénitiers, celui de l'entrée, sa vénérable vasque ovale de calcaire provient de l'ancienne église. Elle lui a valu d'être classé monument historique. Le bénitier en marbre gris à l'intérieur repose sur un piétement monolithe en forme de colonnette évasée à sa base[33].

Confessionnal en noyer.

Confessionnal en noyer. Confessionnal en chêne.

Confessionnal en chêne. Stalles et boiseries.

Stalles et boiseries. Accoudoir dans stalles.

Accoudoir dans stalles. Panneau des stalles.

Panneau des stalles. Chaire de l'église.

Chaire de l'église. Bénitier en calcaire.

Bénitier en calcaire. Bénitier en marbre.

Bénitier en marbre.

Vitraux

La grande originalité de l'église de Thurins est que les vitraux sont essentiellement des lunettes. C'est seulement dans l'abside qu'elles alternent avec les traditionnelles lancettes. Il n'a pas été toujours possible d'en indiquer le thème. On rouve parfois la mention du maître verrier lyonnais François Roy. La quai totalité date du dernier tiers du XIXe siècle[34].

Vierge de l'assomption.

Vierge de l'assomption. Saint non identifié.

Saint non identifié. Enfance du Christ.

Enfance du Christ. Vierge de Lourdes.

Vierge de Lourdes. Jésus et le paralytique.

Jésus et le paralytique. Saint évêque.

Saint évêque.

Les croix

32 actuellement recensées mais il y en a eu sans doute bien davantage dans le passé. On notera le nombre important de croix de la fin du XVIe siècle et du XVIIe siècle mais la tradition s’est maintenue jusqu’à nos jours : le XXe siècle n’est pas en reste avec 5 croix dont la plus récente date de 1980. En effet, un soin exceptionnel a été apporté à la conservation de ce patrimoine par les membres du club de l’âge d’’or, ce qui a valu à

cette association d’être distinguée par le Conseil général pour le prix du patrimoine en 1995[35].

Croix de la place Dugas.

Croix de la place Dugas. Croix de la rue du Michard.

Croix de la rue du Michard. Croix des curés dans le cimetière.

Croix des curés dans le cimetière. Croix du Michard côté nord.

Croix du Michard côté nord. Coix du haut de la Mathivière.

Coix du haut de la Mathivière. Croix de la Goyenche.

Croix de la Goyenche. Croix de la Grande Côte.

Croix de la Grande Côte. Croix de l'Herse.

Croix de l'Herse. Oratoire de la Goyenche.

Oratoire de la Goyenche. Croix de Jaricot.

Croix de Jaricot. Croix du Matillon.

Croix du Matillon. Croix de la Ratière.

Croix de la Ratière. Croix du noyer blanc.

Croix du noyer blanc.

L’essor démographique

La population de Thurins est passée de 1311 à 3015 habitants entre 1946 et 2015. Elle a donc été multipliée par 2,3 en 60 ans. Par rapport aux communes du voisinage, cette augmentation est comparable à celle de Vaugneray mais est nettement inférieure à celle de Messimy (3,4) et surtout de celles plus proches de Lyon (5,2 à Pollionnay, 6,0 à Sainte-Consorce et Grézieu-la-Varenne). Le rythme de cette croissance s’est surtout accéléré pendant le dernier quart du XXe siècle du fait de l’importance du courant migratoire de jeunes ménages qui explique à son tour le maintien d'un bon taux de natalité[36].

La population de Thurins est passée de 1311 à 3015 habitants entre 1946 et 2015. Elle a donc été multipliée par 2,3 en 60 ans. Par rapport aux communes du voisinage, cette augmentation est comparable à celle de Vaugneray mais est nettement inférieure à celle de Messimy (3,4) et surtout de celles plus proches de Lyon (5,2 à Pollionnay, 6,0 à Sainte-Consorce et Grézieu-la-Varenne). Le rythme de cette croissance s’est surtout accéléré pendant le dernier quart du XXe siècle du fait de l’importance du courant migratoire de jeunes ménages qui explique à son tour le maintien d'un bon taux de natalité[36].

Un important effort de construction a permis d’accueillir ces nouveaux Thurinois. Le nombre de logements est ainsi passé de 623 en 1968 à 1388 en 2019. De ce fait, le patrimoine immobilier a été fortement rajeuni. Le nombre de logements antérieurs à 1919 n’est plus que de 22,4%, 29,1% si l’on ajoute les 6,7% de l’Entre-deux-guerres. Les trois cinquièmes datent ainsiéchelonnées sur une centaine de mètres d’altitude entre 323 au sud (Le Pont) et 420 mètres au nord. Elles forment également un ruban plus étroit en parallèle à l’est sur la rive gauche du ruisseau de la Vallière.

Le problème de l’emploi

Tous les niveaux de formation sont représentés dans la population de Thurins. Un cinquième n’a pas poursuivi ses études au-delà du collège. Une petite moitié (47%) les a poursuivies jusqu’à baccalauréat ou au CAP. 38% ont obtenu un diplôme de l’enseignement supérieur dont la moitié sanctionnant un minimum de trois années.

La répartition de la population active est à l’image de cette variété de formation avec exactement la moitié d’ouvriers et d’employés, près d’un cinquième d’artisans et de commerçants indépendants, presqu’autant de cadres ou de professions intermédiaires. La très grande originalité de la commune est dans le maintien d’un pourcentage exceptionnellement élevé d’agriculteurs, les 13% recensés comme tels étonnent dans une France où cette catégorie ne dépasse pas les quelques pour cent d’autant plus qu’à proximité d’une grande métropole on est loin de la France rurale[36].

Quant à la répartition en fonction des secteurs classiques d’activité, avec un petit cinquième le secteur tertiaire (personnel administratif, enseignant, de santé) apparaît normalement représenté. On s’attend évidemment à retrouver dans le secteur primaire la masse des employés de l’agriculture (16%). La très faible part de l’industrie (5%) n’étonne pas dans un pays en voie de désindustrialisation. La très grande surprise concerne la part extraordinaire et inexpliquée des transports (40%, le double de la construction[36].

Malgré les efforts de la communauté de communes des Vallons du Lyonnais, Thurins n’est toujours doté que de la petite zone d’activités de la Tuilière, bien desservie par la route départementale. C’est pourquoi le nombre d’emplois sur place (595) est très inférieur à celui des actifs résidant sur la commune (1563). Il ne représente donc que 38% de l’embauche. Plus des quatre cinquième (82,7%) des Turinois sont ainsi contraints à migrer quotidiennement pour gagner leur lieu de travail. Force est donc de conclure que Thurins doit être classée dans la catégorie des communes dortoirs. En l’absence de liaisons ferroviaires, les transports en commun sont limités à deux lignes d’autobus du SYTRAL. D’où la part de 87,7% prise par la voiture particulière dans ces migrations[36].

L'agriculture

Une mention spéciale doit être faite de l’activité agricole. Les 13 % d’actifs qui sont classés dans ce secteur mériteraient plutôt le titre d’horticulteurs ! Le paysage lui-même est fortement marqué par le grand nombre de serres dans les parties basses de la commune, en dessous de 450 mères. Thurins s’est en effet spécialisé dans la production fruitière de cerises, pommes, pêches, fraises, groseilles, cassis ainsi que de framboises dont elle s'est proclamée la capitale. Au départ, elle a détrôné sur ce point la commune haut savoyarde de Machilly, proche des rives du Léman où n’en survit plus guère qu’une exploitation. On doit à un particulier, Joannès Jasserand, l’initiative d’en avoir ramené des plants en 1950. La production a prospéré au point qu’elle est rapidement montée à 300 tonnes, des variétés différentes comme la bétière non remontante en été et l’héritage non remontante en automne permettant d'étaler la production sur une plus longue période. En 1992, la guerre en Serbie, jusqu'alors 1er producteur européen avec 70 000 tonnes par an, a encore favorisé cet essor.

Ces résultats ont été acquis, certes, grâce à la présence de sols bien aérés et drainants mais aussi à un travail très absorbant sur une bonne partie de l’année. Il faut, en effet, une abondante main-d’œuvre dès l’hiver pour la taille des plants qui permettra au printemps la pousse des drageons. Ceux-ci devront ensuite être éclaircis pour limiter le nombre de tiges sur chaque plant. La cueillette doit se faire chaque jour ou plusieurs fois par semaine pour obtenir le meilleur du fruit. Suivent la mise en barquette et l’expédition. Tous les fruits sont vendus frais ou transformés en sirops confitures, sorbets, pâtisserie. L’installation et la maintenance des serres prennent aussi beaucoup de temps. Bien entendu, rien n'aurait été possible sans l’irrigation et ces horticulteurs furent les premiers bénéficiaires du réseau de conduites construit dans le cadre du SMHAR (Syndicat Mixte d'Hydraulique Agricole du Rhône) alimenté depuis 1964 à partir de la nappe phréatique du Garon. Cette spécialisation a imprimé sa marque dans la vie sociale. Le deuxième dimanche du mois de septembre, la commune célèbre la fête de la framboise. Le restaurant central, sur la place Dugas, attribue à ce fruit un rôle dans l’élégance féminine.

Si les Français consomment actuellement environ 45 000 tonnes de ce fruit frais ou transformé, ils s'approvisionnent essentiellement dans les pays de l'Est grâce à la congélation et en Espagne et au Portugal pour la framboise de table. Certes, le potentiel de production nationale s 'est relativement maintenu mais on constate que celle-ci a changé de département et même de région. La production étant devenue hors sol, ce sont souvent des serristes, de tomates notamment, qui sont les nouveaux producteurs Quant à la région lyonnaise, après un effondrement au début du 21eme siècle, elle s 'est stabilisée autour de 500 Tonnes pour le département dont 120 pour Thurins.

L 'apogée de la production de framboises à Thurins et dans le Rhône s'est située à la fin des années 1990 avec 600 tonnes pour la commune et environ 1 300 tonnes pour le département soit respectivement et approximativement près de 10% et 20% de la production nationale. Mais le déclin a commencé au début des années 2000. Les raisons essentielles ont été le coût de revient et donc la concurrence étrangère et les problèmes sanitaires ainsi que la dégénérescence des plants. Cette filière étant une de modeste importance , pendant longtemps peu de recherches ont été faites, au niveau national. Le réveil a été un peu tardif, avec depuis une dizaine d'années enfin une nouvelle qualité de plants et de variétés.

Force a donc été de se reconvertir en bonne partie à des cultures maraîchères plus traditionnelles mais le danger menace aussi d'un retour à la friche.

La mairie

De 1857 à 1987 la mairie était située dans une maison de la place du 11 novembre qui abrite actuellement la poste et la bibliothèque. Elle a été transférée à cette dernière date dans les murs d’une ancienne ferme construite en 1860 par la famille Marnas au sud-est du château Dugas qu’elle venait d’acquérir. Des travaux d’aménagement ont été nécessaires jusqu’en 1999. Elle présente du côté est une longue façade correspondant aux anciens communs, remise et grange, haute d’un étage interrompue par un corps central de deux étages (ancien logis de la ferme). Une salle de réunion et la salle du conseil occupent le rez-de-chaussée et l’étage de l’aile nord qui a été entièrement remaniée[37].

Locaux de l'ancienne ferme.

Locaux de l'ancienne ferme. Nouvelle mairie.

Nouvelle mairie. Autre vue de la mairie.

Autre vue de la mairie. Sapeurs pompiers de Thurins.

Sapeurs pompiers de Thurins.

Les locaux de la caserne des pompiers s'avérant trop à l'étroit, une nouvelle a été construite juste au-dessus du stade.

Écoles

La commune a tardé à se conformer à l'obligation de créer une école publique. C'est seulement en 1907 pour les garçons par la laïcisation d'un établissement privé. L'école publique qui porte actuellement le nom des veloutiers a été ouverte en 1912 l'obligation ayant été faite en 1906 à la municipalité de créer une école publique de filles alors que celles-ci étaient scolarisées uniquement dans un établissement catholique ! En 1928 l'école de garçons y fut transférée. Elle est devenue de ce fait à cette date un groupe scolaire complet mais les trois bandeaux disposés sur la façade continuent à porter l'indication ECOLE COMMUNALE DE FILLES. Le bâtiment construit en pierre frise du pays est composé de deux ailes de deux travées chacune et hautes d'un étage, séparées par un avant-corps central en légère saillie d'une seule travée. L'école maternelle "Le cerf volant" à proximité de la mairie a été inaugurée le 29 mai 1999. Une microcrèche a été ouverte à côté de la maison pour tous. Il existe aussi une école primaire (maternelle et élémentaire) catholique "Les Chemins de Saint-Jacques"[38].

École Les veloutiers.

École Les veloutiers. École maternelle le cerf volant.

École maternelle le cerf volant. Microcrèche.

Microcrèche. École des chemins de saint Jacques.

École des chemins de saint Jacques. Maison pour tous.

Maison pour tous. Maison de la rencontre.

Maison de la rencontre.

Vie sportive

Au bord du Garon, la commune a acheté à un particulier en 1965 une piscine qu'elle a par la suite modernisée et agrandie. A son aval immédiat ont été également construits des courts de tennis. Le stade de football a été aménagé au-dessus du parking de la mairie en 1992.

Piscine.

Piscine. Tennis.

Tennis. Stade de foot.

Stade de foot.

Héraldique

.svg.png.webp) |

Les armes de Thurins se blasonnent ainsi : D'or à la tour de gueules ouverte et ajourée de sable accompagnée de trois roses aussi de sable. |

|---|

Politique et administration

Liste des maires

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[39]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2008[40].

En 2020, la commune comptait 3 111 habitants[Note 3], en augmentation de 4,89 % par rapport à 2014 (Rhône : +4,53 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Lieux et monuments

- Église Saint-Martin qui se trouve sur la place centrale du village date de 1835.

- Mairie du village.

- Les doigts framboise.

- L'escale.

- Restaurant Hôtel Bonnier.

- Auberge de la Côte.

- Stade municipal.

- Salle des sports.

- Barrage et lac de Thurins.

Folklore

- Depuis 1972, l'association théâtrale "Thurins Théâtre" met en scène des pièces de théâtre diverses et variées. Ces représentations se font tous les ans entre le mois de Mai et le mois de Juillet.

Thurins Théâtre propose des cafés théâtre un an sur deux en alternance avec des représentations en plein air dans lesquels tous les bénévoles se donne corps et âmes pour créer des décors de toute beautés. Plus d'informations sur : www.thurinstheatre.com

- Chaque année durant le deuxième dimanche du mois de septembre, a lieu la fête du fruit qui attire des milliers de visiteurs autour d'activités de découvertes, de spectacles et d'animations. En effet, Thurins se considère comme la capitale de la framboise et le montre principalement au travers de cette manifestation.

- Depuis 2011, des interclasses sont organisées chaque 2e dimanche de juillet. Les équipes regroupent les personnes nées en 0, 1, 2… et s'affrontent dans différents jeux tels que les boules de pétanque carrées, le tir à la corde ou des courses à ski.

- Depuis 2016, le GFCT, grande soirée internationale de Full Contact est organisé, par l ‘association « Thurins Full Contact » et son président Cédric Balmont, à la salle des sports de Thurins. Au cours de cette soirée est organisée plusieurs tournois internationaux , baptisés tournois des 4 Nations (4 combattants(e) de 4 nationalités différentes s’affrontent pendant la soirée pour remporter la ceinture du Tournois) . Ainsi qu’un championnat du monde Pro (ISKA)

Bibliographie

- collectif, Pré-inventaire des monuments et des richesses artistiques de Thurins, Lyon, Département du Rhône, , 123 p. (ISBN 2-910865-09-6).

- De Christian Fougerouse :

- Barthélemy Delorme : un Américain de Thurins (1825-1901), éditions Manoirante, 2011 ;

- Les Cambarres : histoire et économie rurale d'un lieu-dit en ruine à Thurins en lyonnais du XVIIe au XXe siècle, éditions universitaires européennes ;

- La première mondialisation en milieu rural français : le cas du village de Thurins en lyonnais (1742-1914), éditions universitaires européennes ;

- Noix et noyers à Thurins en lyonnais : un authentique terroir artisanal, éditions universitaires européennes ;

- Le patrimoine fruitier du terroir de Thurins en lyonnais (1673-1914), éditions universitaires européennes.

- La biodiversité des vaches à Thurins en lyonnais (1732-1914), éditions universitaires européennes.

- Chèvres et brebis à Thurins en lyonnais (1734-1914), éditions Manoirante, 2013.

- La basse cour des fermes à Thurins en lyonnais (1183-1914), éditions CEi, 2019.

- « Commune de Thurins (69249) », sur Institut national de la statistique et des études économiques, .

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

Notes et références

Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé, en , celle d'aire urbaine afin de permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- Sandre, « le ruisseau de l’Artilla ».

- Sandre, « ruisseau de la Goutte de Bellevue ».

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Lyon », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Lyon », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Préinventaire 2000, p. 51.

- Préinventaire 2000, p. 54.

- Préinventaire 2000, p. 5.

- Marie-Thérèse Lorcin, « Thurins à la fin du Moyen Âge », L'Araire,

- Préinventaire 2000, p. 35.

- Préinventaire 2000, p. 6.

- ouvrage collectif, Nouvelle histoire de Lyon et de la métropole, Toulouse, Privat, , 959 p. (ISBN 978-2-7089-8378-6), Paul Chopelin, p.456

- Préinventaire 2000, p. 95-99.

- A Hernoud, « Le grand moulin de Thurins », L'Araire,, 2001, p. 89-94

- Préinventaire 2000, p. 111-114.

- Préinventaire 2000, p. 11.

- Préinventaire 2000, p. 42-43.

- A Hernoud, « Le barrage sur le Garon », L'Araire, pages 33-48,

- V Cassagnes, « Le barrage de Thurins, sa gestion et ses destinées », l'Araire, pages 49-64,

- Préinventaire 2000, p. 40-41.

- Préinventaire 2000, p. 50.

- Préinventaire 2000, p. 55.

- Préinventaire 2000, p. 62-63.

- Préinventaire 2000, p. 62.

- Préinventaire 2000, p. 64-65.

- Préinventaire 2000, p. 66-70.

- Préinventaire 2000, p. 71-72.

- Préinventaire 2000, p. 81-93.

- INSEE 2023.

- Préinventaire 2000, p. 45.

- Préinventaire 2000, p. 46-47.

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.