Giriviller

Giriviller est une commune française située en Lorraine, dans le département de Meurthe-et-Moselle en région Grand Est.

| Giriviller | |||||

La mairie. | |||||

Héraldique |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Grand Est | ||||

| Département | Meurthe-et-Moselle | ||||

| Arrondissement | Lunéville | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes Meurthe, Mortagne, Moselle | ||||

| Maire Mandat |

Francis Roch 2020-2026 |

||||

| Code postal | 54830 | ||||

| Code commune | 54228 | ||||

| Démographie | |||||

| Population municipale |

70 hab. (2020 |

||||

| Densité | 9,1 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 48° 26′ 40″ nord, 6° 29′ 20″ est | ||||

| Altitude | Min. 274 m Max. 347 m |

||||

| Superficie | 7,71 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes | ||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Lunéville-2 | ||||

| Législatives | Quatrième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

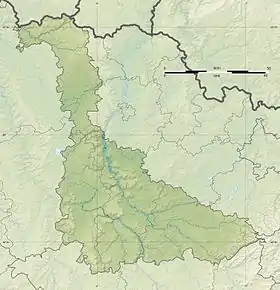

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Meurthe-et-Moselle

Géolocalisation sur la carte : Grand Est

| |||||

Géographie

La majeure partie du territoire est située dans le bassin versant du ruisseau le Palebœuf qui se jette dans l'Euron. L'extrémité nord-est à est du territoire se situe dans le bassin versant de la Mortagne. Les eaux du territoire se partagent ainsi entre Moselle et Meurthe.

Le centre du village est à 300 mètres d'altitude. le point le plus bas du territoire est à 275 mètres d'altitude sur le Palebœuf, en limite du territoire de Vennezey. Le point le plus élevé est à 345 mètres. Il s'agit de l'emplacement de la chapelle Notre-Dame située au nord du village, en direction de Seranville.

Urbanisme

Typologie

Giriviller est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [1] - [2] - [3]. La commune est en outre hors attraction des villes[4] - [5].

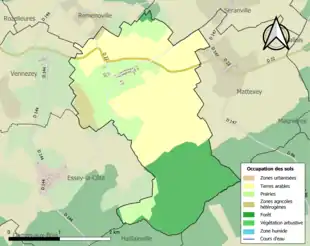

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (72,8 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (72,9 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (46,5 %), forêts (27,2 %), prairies (22,7 %), zones agricoles hétérogènes (3,6 %)[6].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[7].

Toponymie

Anciennes mentions : Guerrici Villare (sans date), Jurivilleirs (1324), Gerivilleirs (1350), Geriviller (1394), Girriviller (1523), Girivillers (1535)[8].

Le nom du village se serait formé sur le nom de personne germanique Giricus complété par villare ce qui signifierait originellement « la villa (domaine) de Giricus[9].

Micro toponymie

Dans les années 1990, un habitant du village a eu l'initiative de marquer un grand nombre de lieux-dit à l'aide panneaux indiquant le toponyme. Cette action en faveur du patrimoine immatérielle de la commune est d'autant plus intéressante que Giriviller compte des noms de lieux assez curieux qui mériteraient une étude toponymique sérieuse comme « Devant l'Huis », « Verdunfeld », « le Pont d'Argent » ou « Le pas le Bœuf ». En 2020, ces panneaux sont toujours en place et bien entretenus.

Histoire

Le pont d'Argent.

Le pont d'Argent. Le ruisseau du Palebœuf près de l'arboretum.

Le ruisseau du Palebœuf près de l'arboretum. Représentation de Mercure trouvée à Giriviller.

Représentation de Mercure trouvée à Giriviller.

Période pré-romaine et gallo-romaine

Dans son étude des voies antiques en Lorraine, Jean Godfrin mentionne trois «viae vicinales» concernant Giriviller. La première et la plus importante est un tronçon allant de Romont à Einvaux via Giriviller. Elle traverse les territoires voisins de Clézentaine et de Remenoville. Elle aurait existé avant la conquête romaine. Selon le même auteur, elle serait l'artère principale du pagus « le Chaumontois », puisque, au-delà d'Einvaux, elle rejoindrait Laneuveville-devant-Nancy puis Toul. Cette dernière affirmation est à considérer avec prudence car elle fait abstraction d'une voie antique bien connue et parallèle à très peu de distance, celle qui passe à Moyen, Gerbéviller, Mont-sur-Meurthe et Blainville-sur-L'eau. Elle aussi est réputée joindre Deneuvre à Laneuveville-devant-Nancy[10]. Le même auteur parle ensuite d'une voie perpendiculaire à la précédente, un peu plus récente mais «au moins d'époque romaine», reliant Giriviller à Moyen. Cette voie est également mentionnée à Essey-la-Côte d'où elle rejoindrait Portieux. Elle quitterait Giriviller en passant entre les bois des Boulottes. Une troisième voie partirait en diagonale du premier tronçon et relierait Remenoville puis Franconville par «le chemin des Fées»[11].

En complément des travaux de Godfrin, on doit aussi mentionner des sondages archéologiques réalisés à Seranville en 1986. Le compte rendu indique la présence, à Seranville, d'une voie reliant Clayeures à Baccarat[12]. Celle-ci étant par ailleurs mentionnée à Vennezey, elle doit passer à Giriviller si l'on en croit ces documents.

En 1840, on a découvert deux stèles sculptées dans un caveau funéraire[13]. Elles ont été déposées au Musée lorrain. Si l'on tient compte de ces voies antiques et des découvertes archéologiques faites sur le territoire, Giriviller était un site notoire à l'époque romaine et pré-romaine.

Moyen Âge

En 1288, Simon, recteur de Saint-Valere vend au chapitre de Saint-Dié tout ce qu'il possède à Giriviller.

En 1324, Philippin de Remenoville et son frère sont hommes-liges du duc de Lorraine. À ce titre, ils reprennent tout ce qu'ils ont à Remenoville, Moranviller et Giriviller[14].

En 1350, Henri de Tillaef et sa femme Marguerite donnent à l'abbaye de Belchamp «quatre livres de terre à petits tournois assignés sur ce qu'ils possèdent en ban et justice à Escey et Girivilleurs» (Giriviller)[14].

En 1372, le village appartient à deux seigneurs : la seigneurie du Val est au marquisat de Gerbéviller tandis que la seigneurie du Mont appartient au chapitre de Saint-Dié[15] qui est haut, moyen et bas justicier. Cette année 1372, le duc Jean défend à ses officiers de « prendre graiχe », une sorte de redevance, sur les hommes du chapitre à Giriviller[16].

Ancien régime

Bien qu'elle ne passa pas à Giriviller, l'armée du duc de Bouillon est mentionnée dans les archives à la fin du XVIe siècle. Giriviller eut à souffrir des dégâts indirects qu'elle provoqua sous forme de peste et de famine[17].

En 1607, le village faisait partie du marquisat de Gerbéviller. Il est vendu au duc de Lorraine[18].

Le 12 mars 1625 Gaspard de Bildstein, seigneur de Froville, «donne ses reversales pour ce qu'il tient en foi et hommage à Giriviller»[14].

En 1691, Gaston de Tornielle vend à Laurent Pancheron ses droits de seigneur de Giriviller et d'Essey-la-Côte[19]. Cette seigneurie est partielle. Le reste appartient toujours au chapitre de Saint-Dié[14]. La commanderie du Vieil Aistre de Nancy possède également quelques biens et privilèges féodaux sans que l'on sache sur laquelle des deux seigneuries, ces droits s'appliquent[20].

En 1710, chaque seigneurie a ses officiers pour la justice de première instance. Les appels de la seigneurie laïque sont portés au bailliage de Nancy tandis que ceux de la seigneurie du chapitre de Saint-Dié sont portés devant le chapitre de Lunéville.

En 1728, les habitants déclarent posséder les droits d'affouage, de marnage1, de grasse et de vaine pâture dans un bois de 800 arpents. Ils déclarent également un autre bois de 200 arpents appartenant « nument » au chapitre de Saint-Dié. Ces deux bois sont aujourd'hui réunis dans la plus grosse partie de la forêt communale, à l'extrémité Sud du territoire[21].

1: le droit de marnage au bénéfice des habitants est assez rare. Il leur permet de prendre dans la forêt seigneuriale le bois nécessaire à la construction ou à la réparation de la charpente de leurs maisons.

Guerres napoléoniennes

Lors de la création de la médaille de Sainte-Hélène, trois habitants de Giriviller ayant combattu pendant le Premier Empire et encore vivants en 1857 reçurent cette distinction. Il s'agit de François Barbier, François Bonaventure et François Martin.

Époque contemporaine

En 1822, Giriviller compte 317 habitants dans 77 foyers et 60 maisons[22].

En 1850, il y avait une carrière de gypse en activité sur le territoire communal, à la limite du territoire de Vennezey. Le gisement se trouve sous les marnes irisées, à la limite du keuper et du muschelkalk[23] - [24].

Il est curieux de constater dans les anciens documents, jusqu'au recensement de population de 1872, que les maisons de l'extrémité ouest de l'actuelle rue des trois fontaines étaient, non pas intégrées au village, mais considérées comme un écart de celui-ci. L'écart se nommait, très logiquement, « devant l'huis ».

Jean-Pierre Richard né à Giriviller en 1848 est sur une liste de blessés pendant la guerre de 1870-1871[25]. La commune a reçu des indemnités au titre des dommages de guerre en 1874[26]. Il ne s'agit pas forcément de compensation de destructions. Les communes lorraines comme les particuliers durent supporter de très lourdes réquisitions en monnaie, en nature et en corvées exigées par l'Allemagne. Certaines furent partiellement indemnisées par le gouvernement français.

En 1889, Giriviller compte deux aubergistes et un boulanger[27].

En 1898, les 25 hectares de vigne implantés sur la commune sont contaminés par le phylloxera[28].

En 1914, Giriviller est occupé pendant deux jours par les Allemands. Une personne civile est tuée ou fusillée[29]. Le site «mémoire des hommes» recense 43 fiches de soldats français tués sur le territoire. La Commune fait partie de celles citées pour avoir subi «les crimes de Remenoville, Seranville, Vennezey et l'exécution de civils à Fraimbois et à Crévic les 24 et août 1914»[30]. Dix hommes natifs de Giriviller sont déclarés «morts pour la France»[31]. Marie Alfred Charles Lucien Blondot natif de Giriviller et ayant obtenu le grade de lieutenant sera fait d'abord chevalier puis officier de la Légion d'honneur pour ses services pendant cette guerre[32].

En 1922, Giriviller compte 134 habitants dans 47 maisons. Il y a 12 cultivateurs y compris celui de Purimont, 1 tonnelier, 1 distillateur, 1 maréchal-ferrant et 1 cordonnier[33].

Seconde Guerre mondiale

En 1944, des maquisards du groupe Lorraine 42[34] s'étaient installés dans les bâtiments de la ferme de Purimont. Ils furent attaqués le par les SS. Deux maquisards furent tués pendant l'attaque. Un officier russe membre du maquis fut blessé et réussit à gagner le village voisin de Clézentaine mais il fut livré aux Allemands par un habitant de ce village. Le capitaine russe fut ensuite fusillé. Les assaillants eurent aussi plusieurs morts et des blessés.

Ce fait d'armes est raconté par Charles Daniel dans son livre Du crépuscule à l'aube. Cependant, au moins un témoin oculaire contestait une partie de la narration lors de la parution du livre.

Le propriétaire de la ferme et son fils aîné, MM Bastien de Mattexey, furent arrêtés par la Gestapo et déportés au camp de concentration de Dachau, en guise représailles pour avoir hébergé le maquis[35] - [36] - [37]. MM Bastien étaient membres de la France Libre depuis 1943[38] - [39]. Charles Gaston Bastien, le père, est mort en déportation en février 1945.

Purimont

À l'extrémité Sud, enclavée dans la forêt communale, le territoire comprend une ancienne ferme aujourd'hui en ruines, nommée Purimont. Les archives de la commune voisine de Clézentaine désigne cet écart sous le nom de Mortimont. À l'origine, il s'agissait probablement d'une maladrerie d'où ces noms. C'est un peu en amont de ce lieu que le ruisseau du Pas-le-Bœuf prend sa source. Il traverse le territoire du sud au nord-ouest pour se jeter dans l'Euron à Rozelieures.

Le recensement de 1926 est le dernier à mentionner des habitants permanents à Purimont.

Cette ferme est le lieu où démarre en 1941, l'intrigue du roman d'Isabelle Laurent : les deux couronnes[40].

En 1944, il y eut un fait d'armes entre le maquis et les nazis, voir le paragraphe précédent.

Bois des Boulottes

Il existe à l'extrémité ouest du territoire, en limite des territoires d'Essey-la-Côte et de Vennezey, une petite forêt appelée « bois des Boulottes» dont le mode d'exploitation au XXe siècle était assez surprenant. Bien qu'appartenant à la commune et ayant le statut de forêt soumise au régime forestier, la totalité des produits revenait directement aux habitants sous forme d'affouages. Une légende prétendait que cette forêt avait été donnée aux seuls habitants par le marquis de Gerbéviller qui à cette époque, « les tenait en haute estime ». Un examen rigoureux des documents historiques donne une version notoirement différente :

le , le seigneur laïc du lieu acense le bois des boulottes aux habitants de Giriviller moyennant une redevance annuelle d'un petit bichet d'avoine (environ 40 litres) par chef de ménage[41]. Les habitants de Franconville, de Gerbéviller, de Remenoville, de Landécourt et de Haudonville bénéficient à leur tour de quelques « libéralités » du même type et de même origine dans les années suivantes[42]. La raison est beaucoup moins généreuse qu'il n'y parait. À cette époque, le féodalisme écrase le peuple d'impôts, de corvées et de privilèges seigneuriaux souvent humiliants comme le droit « de coillaige » à Haudonville ou le droit « droit de coup et rupt de galliot » à Champenoux. Les guerres intestines de Lorraine ravagent régulièrement la campagne comme il est dit à la section « ancien régime » à propos du duc de Bouillon. Ces méfaits maintiennent la population dans le plus grand dénuement[43]. Conséquences directes, La faim et l'hygiène déplorable créent autant de foyers de développement de la peste qui déciment les habitants… Qui sont aussi la principale source de revenus des seigneurs. Les quelques droits accordés à cette période sont en réalité un moyen très pragmatique et très intéressé pour relancer l'économie locale et donc l'impôt et les corvées.

En 1738, la communauté de Giriviller fournit une déclaration disant, entre autres choses, qu'elle a, sans titre mais en «possession immémoriale un bois acensé d'une surface de 70 arpents»[14]. Un jugement du tribunal de Lunéville en date du 8 messidor an IX confirme ce contrat d'acensement du . Le , la Commune demande le défrichement des « bois rapailles » des Boulottes. « rapaille » signifie dans le jargon forestier « forêt de très mauvaise qualité » composée essentiellement de taillis. En réalité, le bois est surexploité ce qui ne laisse pas le temps aux arbres de se développer normalement. En réponse à la demande communale, l'arrêté préfectoral du déclare entre autres choses la soumission de ce bois au régime forestier ce qui interdit de fait son défrichement. Dans la nuit du 23 au , la forêt des Boulottes est volontairement incendiée par un nommé Marchal qui prétend s'opposer ainsi à l'arrêté préfectoral. En , la Commune demande à nouveau une autorisation de défrichement. Le ministère des finances attendra le pour répondre négativement. Déjà à cette époque, la totalité des produits de cette forêt est répartie entre les 96 ménages que compte la commune malgré le droit forestier.

Le , ou le [44] ? Le maire de Giriviller rachète au propriétaire le cens de la forêt des Boulottes pour la somme de 2 500 francs au profit des habitants de Giriviller. On voit ainsi que, contrairement à ce que prétend la légende, il n'y a pas eu de don mais un achat « en faveur des habitants » et non de la commune ce qui a probablement conforté le quiproquo à propos de la destination des produits[45].

La tempête du mit bas environ 120 mètres cubes de grumes que les habitants étaient incapables d'exploiter par leurs propres moyens. La commune s'en est chargée et gère désormais cette forêt.

Religion

Au début du XIVe siècle, la cure de Giriviller était pourvue par l'abbaye de Saint-Epvre[46].

En 1621, il est établi un concours pour l'obtention de la cure de Giriviller[46].

Le pouillé de 1707 remet en cause la pratique des concours qui ne serait « qu'un usage tourné en abus et qui ne servirait que de prétexte aux évêques pour conférer les bénéfices à leurs créatures et à ceux qui les ont recommandés »[46](archives de Nancy, pouillé de 1707).

Pendant la période révolutionnaire, l'abbé Parisot curé de Giriviller prête le serment civique, avec restrictions, et se rétracte 5 mois plus tard[47].

Joseph Xaé est né à Laronxe le 21 novembre 1844. il est ordonné prêtre le 29 juin 1869[48]. Ceux qui l'ont connu le décrivent comme « un brave ecclésiastique, pur et illuminé, quoique un peu haltata (exalté) ». Il est d'abord nommé curé de Nonhigny d'où il rédige une brochure intitulée « Compte rendu de la délivrance de sa sainteté Léon XIII, emprisonné dans les caves du Vatican ».

Ce document servit de base au roman d'André Gide : les caves du Vatican. À cette époque, une rumeur affirme que le pape Léon XIII est retenu prisonnier par « un complot maçonnique » et remplacé par un sosie à la solde des « antes-Christ ».

La brochure de Xaé prétend apporter les preuves de cette détention. La parution de ce document provoque un vif émoi dans les milieux proches de l'église catholique. Le Vatican obtient sa censure et Xaé est déplacé. Il rejoint alors le couvent de Loigny où il devient l’aumônier. Il s'enfonce dans le schisme. Le 4 mars 1891, sa hiérarchie le frappe d’un « interdit pour adhésion obstinée aux prétendues loyautés de Loigny ».

Dans le même temps, d'habiles escrocs utilisent les arguments de Xaé et organisent une croisade pour délivrer le pape en levant des fonds qui semble-t-il, furent assez conséquents. Bien entendu, l'argent n'arriva jamais à destination ce qui ne manqua pas d'éclabousser Xaé, bien qu'il ne fut pas mêlé à cette manœuvre.

Xaé finit par abjurer et se réconcilie avec l'église. Il rentre dans son diocèse le 4 novembre 1899 et il est absous par Rome le 20 janvier 1900. Il occupe alors la cure de Giriviller du 1er février 1900 au 30 mars 1911. Il est ensuite nommé à Saint-Rémy-aux-Bois.

Il fut alors comme frappé d'amnésie et prétendait ne pas se souvenir de démêlé avec sa hiérarchie. Il se fit encore remarquer en août 1914 pendant la bataille de Rozelieures. Il fit auprès d'un général, la prophétie que la guerre allait durer des années et s'étendre jusqu'à Jérusalem[49].

Joseph Xaé est décédé le 6 avril 1929.

Politique et administration

Population et société

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[53]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005[54].

En 2020, la commune comptait 70 habitants[Note 2], en diminution de 4,11 % par rapport à 2014 (Meurthe-et-Moselle : +0,06 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Culture locale et patrimoine

Personnalités liées à la commune

Médard Nicolas Hayotte né le 10 décembre 1900 à Éloyes. Commis des Eaux-et-Forêts, il habita Giriviller pendant la Seconde Guerre mondiale, avec son épouse qui était institutrice au village. Il était membre des Francs-tireurs et partisans français (FTPF). Il faisait partie du réseau Frédéric. Il a été fusillé à Champigneulles le 19 mai 1944[57]. Aucun élément ne permet actuellement de le relier au groupe Lorraine 42[58] dont on parle ci-après. Le décret du 13 septembre 1951, paru au JO du 15 septembre suivant, lui décerne à titre posthume, la médaille d'argent de la reconnaissance française.

Joseph Jean-Louis Laurent né le 10 juillet 1923 à Blainville-sur-L'eau où il exerçait la profession d'auxiliaire de la SNCF (cheminot). Entré en résistance dans le groupe Lorraine 42[58], son unité était à Purimont en juin 1944. Il était garde le 30 juin 1944 quand les Allemands attaquèrent la ferme. Il fut tué de plusieurs balles. Il obtint la mention mort pour la France et fut homologué parmi les forces françaises de l'intérieur (FFI). Son nom figure sur le monument de la résistance en gare de Blainville-Damelevières et sur le monument du groupe Lorraine 42 à Vigneulles[59].

Lieux et monuments

- Voie antique, probablement pré-romaine, reliant Roville-aux-Chênes à Einvaux via Clézentaine, Giriviller et Moriviller. Une seconde voie de moindre importance, un diverticule, reliait Giriviller à Mont-sur-Meurthe en passant par le chemin des fées entre Remenoville et Franconville. l'abbé Idoux, mentionne également une voie reliant Giriviller à Portieux. Source

- Église Saint-Pierre (XVIIIe ). En 2011, la présence sur le clocheton de l'église d'un paratonnerre radioactif contenant du radium 226, un radio élément interdit de nos jours, est signalée par courriel à la mairie. Mais le dispositif toxique, bien visible sur l'illustration, reste en place. Le 21 novembre 2020, un article de l'Est Républicain[60] fait état de la rénovation du clocheton sans évoquer la présence de l'appareil dangereux pour les ouvriers travaillant à son contact. La CMIR 54 (Cellule Mobile d'Intervention Radiologique) dépendant des sapeurs pompiers du département fut alertée par les responsables de l'INAPARAD (Inventaire National des Paratonnerres Radioactifs) Ces pompiers spécialisés devaient intervenir sur place le 23 novembre 2020.

- Chapelle Notre-Dame, à l'entrée du village.

La chapelle Notre-Dame.

La chapelle Notre-Dame.

Héraldique

.svg.png.webp) |

Blason | Blasonnement : d'or à la bande de gueules chargée d'une chaîne brisée d'argent et accompagnée de deux caducées de gueules. |

|---|---|---|

| Détails | Le statut officiel du blason reste à déterminer. |

Blason populaire

Les habitants avaient pour sobriquet : « Giriviller, têtes de vés » (de veaux). On notera qu'il est identique à l'un des sobriquets de Gerbéviller et à celui de Rambervillers.

Articles connexes

Liens externes

- « Giriviller », Monographies communales de Meurthe-et-Moselle réalisées pour l'exposition universelle de 1889 et conservées par les Bibliothèques de Nancy, sur https://galeries.limedia.fr

- Giriviller sur le site de l'Institut géographique national

Notes et références

Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Henri Lepage, Dictionnaire topographique du département de la Meurthe, Imprimerie impériale, Paris, 1862

- Ernest Nègre, Toponymie générale de la France, volume II, Genève, Librairie Droz, , 1378 p. (ISBN 2-600-00133-6), p. 978.

- Jean-Marie Yante, « Voirie romaine et itinéraires médiévaux : le cas de la Lorraine centrale » [PDF], (consulté le ), p. 3 ; 109

- Jean Godfrin, Bulletin archéologique du comité des travaux historiques et scientifiques, Paris, Imprimerie nationale, , 764 p. (lire en ligne), p. 274.

- Jean-Luc Massy, « Lorraine », Gallia, vol. 44, no 2, , p. 287–307 (lire en ligne, consulté le ).

- Bulletin de la société d'archéologie lorraine, Nancy, A. Lepage, , 556 p. (lire en ligne), p. 17.

- Henri Lepage, Les communes de la Meurthe, volume 1, Nancy, A. Lepage, , 741 p. (lire en ligne), p. 121, 393, 419.

- Rapports et délibérations du Conseil Général des Vosges, Épinal, Busy, , 913 p. (lire en ligne), p. 357.

- Annales de la société d'émulation du département des Vosges, Épinal, C. Pernot, , 96 p., p. 149.

- le Pays lorrain : les ravages de la Lorraine pendant la ligue, Nancy, 826 p. (lire en ligne), p. 71.

- Henri Lepage, Le département de la Meurthe, 2e partie, Nancy, Peiffer, , 725 p. (lire en ligne), p. 218.

- J-Ch Chappellier, Essai historique sur Baufremont, Épinal, imprimerie de Veuve Gley, , 347 p. (lire en ligne), p. 282.

- Christian Pfister, Histoire de Nancy, tome 1, Nancy, Berger-Levrault, , 750 p. (lire en ligne), p. 97.

- monographie de Giriviller pour l'exposition universelle de 1889, Giriviller, manuscrit, , 18 p. (lire en ligne), p. 16-17.

- Louis-Antoine MICHEL, statistique administrative du département de la Meurthe, Nancy, Michel, , 587 p. (lire en ligne), p. 281.

- F. Lebrun, congrès scientifique de France, tome premier, Nancy, Librairie Vagner, , 546 p. (lire en ligne), p. 282.

- congrès scientifique de France, Paris, Derache, , 540 p. (lire en ligne), p. 282 ; 462.

- Jean-Charles (1808-1879) Auteur du texte Chenu, Rapport au conseil de la Société française de secours aux blessés des armées de terre et de mer, sur le service médico-chirurgical des ambulances et des hôpitaux, pendant la guerre de 1870-1871, par le Dr J.-C. Chenu,.... Tome 2, 1870-1871 (lire en ligne)

- Rapport et délibérations du Conseil Général de Meurthe-et-Moselle, Nancy, Typographie de N. Colin, (lire en ligne), p. 38.

- « Almanach-annuaire de l'arrondissement de Lunéville », sur Gallica, (consulté le )

- Rapports et délibérations du Conseil Général de Meurthe-et-Moselle, Nancy, Berger-Levrault, (lire en ligne), p. 9.

- Figaro, journal non politique, Paris, , 4 p. (lire en ligne), p. 1.

- Liste des personnes désignées par les puissances alliées pour être livrées par l'Allemagne, , 190 p. (lire en ligne), p. 59.

- « Faire une recherche - Mémoire des hommes », sur www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr (consulté le ).

- « Ministère de la culture-base Léonore », sur www.culture.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Annuaire administratif, statistique, historique et commercial de la Meurthe... », sur Gallica, (consulté le )

- « GL 42 Histoire », sur espacedememoire.fr (consulté le ).

- Charles DANIEL, Du crépuscule à l'aube.

- L'Est Républicain, Nancy, , 2 p. (lire en ligne), p. 2.

- L'Est Républicain, Nancy, , 4 p. (lire en ligne), p. 3.

- « les français libres », sur www.francaislibres.net/ (consulté le ).

- « les français libres », sur www.francaislibres.net (consulté le ).

- Isabelle Laurent, Les deux couronnes, Paris, ARTÉGE, , 320 p. (ISBN 978-2360402861, lire en ligne).

- Archives des Eaux-et-Forêts, subdivision de Lunéville

- Ferdinand Piérot-Olry, Notice historique et descriptive de la ville de Gerbéviller, Paris, Librairie Didron, , 212 p..

- Richard Auvray, Les gens d'Épinal, Paris, Armand & Colin, éditeurs, , 472 p. (lire en ligne).

- « L'Espérance : courrier de Nancy », sur kiosque.limedia.fr, (consulté le ), p. 4.

- archives communales et archives des Eaux-et-Forêts

- C. Auteur du texte Bernhardt, Deneuve et Baccarat, d'après des documents inédits / C. Bernhardt, (lire en ligne)

- Société d'histoire de la Lorraine et du Musée lorrain Auteur du texte et Palais des ducs de Lorraine-Musée lorrain (Nancy) Auteur du texte, « Mémoires de la Société d'archéologie lorraine », sur Gallica, (consulté le )

- Sylvie Straehli, « Dictionnaire biographique des prêtres du diocèse de Nancy et de Toul », sur www.bdnancy.fr (consulté le ).

- Fernand (1879-1958) Auteur du texte Rousselot, Chacun la sien ! : de p'tit z'à p'tit, la vie : couarails, chroniques, souvenirs... ([Nouvelle éd.]) / Fernand Rousselot, (lire en ligne), p. 23-27.

- https://kiosque.limedia.fr/ark:/31124/dz8v8x88kg7rkwtk/p3.item.r=seranville

- « Résultats des élections municipales 2020 - Maire sortant », sur le site du Télégramme de Brest (consulté le ).

- « Répertoire national des élus (RNE) - version du 24 juillet 2020 », sur le portail des données publiques de l'État (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- « L'Est Républicain », sur kiosque.limedia.fr (consulté le ), p. 2

- « Dombasle: le maquis GL42 - histoire-lorraine », sur www.histoire-lorraine.fr (consulté le )

- « LAURENT Jean-Louis, Joseph - Maitron », sur fusilles-40-44.maitron.fr (consulté le )

- « Giriviller. Réparation du clocheton de l’église », sur www.estrepublicain.fr (consulté le ).