Haudonville

Haudonville est une commune française située dans le département de Meurthe-et-Moselle, en région Grand Est.

| Haudonville | |||||

Église de l'Assomption. | |||||

.svg.png.webp) Héraldique |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Grand Est | ||||

| Département | Meurthe-et-Moselle | ||||

| Arrondissement | Lunéville | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes du Territoire de Lunéville à Baccarat | ||||

| Maire Mandat |

Michel Gravier 2020-2026 |

||||

| Code postal | 54830 | ||||

| Code commune | 54255 | ||||

| Démographie | |||||

| Population municipale |

83 hab. (2020 |

||||

| Densité | 11 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 48° 30′ 01″ nord, 6° 30′ 06″ est | ||||

| Altitude | Min. 224 m Max. 277 m |

||||

| Superficie | 7,46 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Nancy (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Lunéville-2 | ||||

| Législatives | Quatrième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

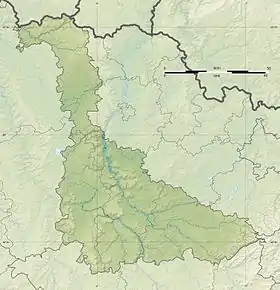

Géolocalisation sur la carte : Meurthe-et-Moselle

Géolocalisation sur la carte : Grand Est

| |||||

Géographie

Localisation

- La commune de Haudonville est située dans une plaine resserrée à 1 km au nord-ouest de Gerbéviller ; séparée de ce dernier par le ruisseau de Moranviller qui se jette dans la Mortagne à l'extrémité sud du territoire communal. À l'ouest du village, se situent les territoires de Moriviller, Franconville et Lamath. En direction de cette dernière commune, à environ 1 km à l'ouest, le territoire comprend une ferme nommée les Bordes.

Particularité météorologique

Selon la monographie communale de Haudonville pour l'exposition universelle de 1889, écrite par monsieur Corriger, Les vents du sud, du sud-ouest et du nord amènent parfois de violentes bourrasques de vent ; néanmoins avec sa situation privilégiée, le village serait protégé. En effet la côte d'Essey permettrait de diviser les vents ; une partie d'entre eux irait du côté du nord de Gerbéviller, et l'autre partie vers les villages de Lamath et de Franconville, ainsi que vers Lunéville. Ces informations restent toutefois empiriques et relèvent surtout de la croyance populaire.

La superficie totale du territoire est de 788 hectares. Le village se divise en 4 grandes parties : 1/ Broth; 2/ la Garenne et le Salvon; 3/ les Bordes; 4/ le village.

Géologie et relief

Le territoire appartient aux formations sédimentaires secondaires : au Nord et à l'Est du territoire, les terrains sont siliceux ; dans les autres parties, ils sont argilo-siliceux.

La géologie du secteur est dominé par les formations du Trias, interrompu par un ensemble d'argile et de calcaire (Keuper) à la jonction avec Gerbéviller, sur le secteur de la vallée de la Mortagne.

Haudonville a une altitude minimale de 230 m et une altitude maximale de 270 m. Le point culminant du village se situ dans le bois de Haudonville, alors que son point inférieur se trouve au cœur de la vallée de la Mortagne au nord.

Hydrographie

Le territoire est bordé au nord-est par la rivière de la Mortagne, un affluent de la Meurthe prenant sa source dans les Vosges. Il est également pourvu de trois étangs, dont les deux plus importants sont l'étang de la Garenne et l'étang du Censal. Enfin le ruisseau de Moranviller délimite le territoire avec celui de la commune voisine de Gerbéviller.

Voies routières

La D 122 traversant le village permet de relier la commune avec les villages de Gerbéviller, Franconville et Lamath. La D 914, traversant la commune voisine de Gerbéviller, permet de rejoindre les Vosges et la ville de Lunéville.

Transports en commun

Depuis la fermeture de la ligne de chemin de fer desservant les communes voisines dans les années 1980 (voir photos ci-contre), le village est aujourd’hui desservi par la ligne de bus n° 13 allant de Lunéville à Bruyères.

Urbanisme

Typologie

Haudonville est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [1] - [2] - [3].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Nancy, dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 353 communes, est catégorisée dans les aires de 200 000 à moins de 700 000 habitants[4] - [5].

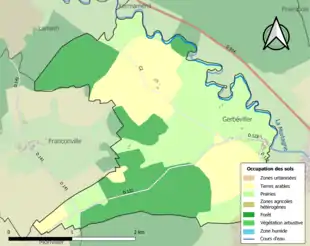

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (66,5 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (66,5 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : prairies (37,3 %), forêts (33,5 %), terres arables (28,5 %), zones agricoles hétérogènes (0,7 %)[6].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[7].

Toponymie

Le nom de la localité est attesté sous les formes Haidonvilla (1164) ; Haidunvilla (1182) ; Hadunvilla et Haydunvile (1186) ; Adonvilla (1195) ; Hadonville (1316) ; Haldonville (1393) ; Hadonvilla (1402) ; Hadonville (1414) ; Hauldonville (1433 et 1453) ; Haudonuiller (1488) ; Haudonville-lez-Gerbéviller (1557) ; Haudonville (1793)[8] - [9].

Il s'agit d'une formation toponymique médiévale en -ville au sens ancien de « domaine rural » dont le premier élément Haudon- représente un anthroponyme selon le cas général[10].

Albert Dauzat qui ne se base que sur les formes en Hald- > Haud- a proposé le nom de personne germanique Haldo[10], dont le cas régime serait *Haldon > *Haudon.

Remarques : Les formes en Hald-, Haud- sont isolées, puis tardives (à partir de 1433) comme la forme actuelle, alors que les mentions initiales et régulières jusqu'au XVe siècle contiennent toutes un élément Haid- précoce ou Had- généralement plus tardif. Il existe un thème anthroponymique germanique HAD signifiant « bataille », d'où vieux haut allemand Hadu- que l'on retrouve dans les noms de personnes Haduwig, Haderich, Hadebert, etc.[11], d'où l'hypocoristique Haddo (cas régime Haddon) qui parait convenir et que le même Albert Dauzat croit reconnaître dans Hadonville-lès-Lachaussée, commune de la Meuse[12], à moins d'y voir Haido apparemment utilisé dans les formes les plus anciennes et qu'Albert Dauzat propose pour expliquer Hadol (Vosges, Haidois XIIe siècle; Haidolz XIVe siècle)[13]. Il se perpétue quant à lui dans les noms de familles Hède, Hedde, Hédon < *Haidon[14]. Quoi qu'il en soit, ces deux anthroponymes semblent bien représentés dans la toponymie de l'Est de la France, particulièrement en Lorraine. L'altération en Hald- / Haud- pourrait s'expliquer par l'analogie avec les toponymes en Hau(t)- « haut » (< gallo-roman HALTU) et les noms de personnes comme Haudidier, typiquement lorrain, et Haudier (Hald-hari), Haudry (Hald-rik), Haudouin (Hald-win), etc.

Histoire

Moyen Age et Renaissance

Haudonville est un vieux village lorrain mentionné pour la première fois au XIIe siècle dans une charte de l'abbaye de Beaupré[8], mais l'existence d'un domaine rural est sans doute antérieure, c'est-à-dire d'époque mérovingienne ou carolingienne. Pendant une ou plusieurs périodes historiques non définies, Haudonville n'était qu'une dépendance de Gerbéviller[15].

Dans la tradition locale, le village de Haudonville aurait donné naissance à Gerbéviller[16]. Cette croyance reste cependant très obscure et il semble que cet inégal développement entre ces deux communes soit dû à la qualité de leurs seigneurs. Henri Lepage[17] mentionne le seigneur Dericus (comprendre Deric, probablement germanique Theudo-rik), chevalier de Haudonville, possédant un alleu sur cette commune. Alleu qui par la suite a dû revenir au seigneur de Gerbéviller ; puisque Philippe de Gerbéviller en fit don à l'abbaye de Beaupré en 1225.

À la fin du XVe siècle, les nouveaux mariés de Haudonuiller étaient astreints à une curieuse coutume appelée le droit de coillaige qui consistait à payer deux redevances le soir même du mariage : l'une au seigneur du lieu, et la seconde aux garçons en âge de se marier. Ce qui est très curieux ici, c'est que ces jeunes gens bénéficiaires n'étaient pas ceux de Haudonville, mais ceux de Gerbéviller, Commune voisine, ce qui semble un cas unique pour ce droit[18].

Le lieu-dit la Garenne, à l'ouest du village, donnerait à supposer qu'en ce lieu, les seigneurs entretinrent une garenne (réserve de chasse) bien fourni.

En 1594, Haudonville fait partie de la prévôté et châtellerie de Lunéville ainsi que du bailliage de Nancy ; les terres de la commune appartenait au prieuré de Beaupré. Au lieu-dit les Bordes, les seigneurs de Gerbéviller venait y faire soigner leurs vassaux malades et indigents. Sur la route reliant le village à la commune de Lamath, il existait une ladrerie sous la tutelle des moines de l'abbaye de Beaupré. Ces moines ont eu une grande influence dans le développement de la commune. Pour relier leur abbaye aux Bordes, ils construisirent un chemin encore visible aujourd'hui, à travers les bois au nord de la route allant vers Lunéville ; et ils construisirent également un ponton de bois sur la Mortagne, dans les bois au nord de la ladrerie[19].

La seigneurie de Haudonville

Haudonville n'a pas toujours dépendu des seigneurs de Gerbéviller. Philippe de Haraucourt-Haudonville décédé en 1540 se revendique seigneur partiel de Haraucourt, seigneur de Méhoncourt, de Removille et de Haudonville. Sa branche familiale est connu sous le patronyme De Haraucourt-Haudonville. Son petits-Fils François de Haraucourt se convertit à la nouvelle religion. Par prudence, il vend ses biens dans sa famille. Il semble être le dernier de cette famille à revendiquer la seigneurie de Haudonville[20].

En 1710, ce lieu devient une dépendance du marquisat de Gerbéviller, cette dernière affilié au bailliage de Lunéville. La léproserie des Bordes n'est plus visible aujourd'hui, elle brûla dans un incendie survenu au milieu du XVIIIe siècle ; plus au nord de l'emplacement initial, une ferme actuellement visible y fut construite[19].

Époque moderne

Henri Lepage mentionne la mise au bûcher pour sorcellerie de trois personnes du village : Annon et Marguerite Mourel brûlées à Lunéville en 1581[21] et Antoine Janon en 1609 mais le lieu de son supplice n'est pas indiqué. Henri Lepage précise cependant que les pièces concernant le procès d'Antoine Janon sont conservées[17].

Selon la monographie communale de Haudonville pour l'exposition universelle de 1889, de Corriger, le lieu-dit la Justice au sud du village, dans ce qui deviendra plus tard des vergers et de nos jours un champ en culture, rappellerait le lieu d’exécution des condamnés à la peine de mort ; ces derniers étant de Haudonville et de Gerbéviller.

Dans Notice historique et descriptive de la Ville de Gerbéviller, page 49 à 52, l'auteur décrit un rite religieux à la fois empathique, cruel et peu connu pour la conduite en ladrerie des Bordes des personnes atteintes de maladie contagieuse supposées inguérissables.

Comme beaucoup de villages lorrains, Haudonville a beaucoup souffert pendant la guerre de Trente Ans. Le village ne comptait plus que deux ménages en 1644 et, en 1710, il n'y avait encore que quinze habitants[17].

Religion

L'église aurait été construite vers 1748[17] selon Henri Lepage ; néanmoins selon d'autres sources elle semblerait plus ancienne, sa tour daterait du XVe siècle et son retable du XVIIIe. Selon la monographie des communes de Meurthe et Moselle l'église aurait été construite vers le milieu du XVIIe siècle[19] en même temps, et à supposer par le même architecte, que les églises de Seranville et de Mattexey, avec lesquels elle possède de nombreuses caractéristiques communes. Cette église est construite en pierre et est dédiée à l'Assomption. Son architecture se caractérise tout d'abord par sa taille. Celle-ci mesure 24 mètres de longueur, 8 mètres de largeur et 7 mètres de hauteur. Son chœur est doté d'une voûte en plein cintre ; la nef se caractérise par son architecture en forme de grange[19].

L'église ne possédait qu'une cloche avant 1841 ; en 1841, trois nouvelles cloches sont baptisées et introduites au clocher. Ces trois cloches possèdent les inscriptions suivantes :

Grosse cloche : " L'an 1841, j'ai été bénite par Mre Nicolas Champouillon curé de Gerbéviller. J'ai eu pour parrain Mr Stanislas Louis Alfrède Camille de Lamberty comte de Tornielle et pour marraine Mlle Julienne Maria Anne Courtois. Desservant : Mr Auguste Saunier, Mr Jean-Pierre Monchablon maire, Mr Nicolas François Malo adjoint. Par Goussel Brenel et fils à Blevaincourt."

Moyenne cloche : " En 1841, j'ai été baptisée par Mr Champouillon curé de Gerbéviller. J'ai eu pour parrain Mr Jean-Pierre Monchablon et pour marraine Mlle Marguerite Malo. Goussel Brenel et fils"

Petite cloche : "Fondue en 1841, bénite par Mr Champouillon curé de Gerbéviller, j'ai eu pour parrain Mr François Potier et pour marraine Mme Louise Potier. Monchablon maire. Goussel Brenel et fils."[19]

Pendant le Premier Empire, Haudonville était annexe de Gerbéviller mais le 26 fructidor an II, mourut en prison avant sa libération, François Drouin, curé d'Haudonville[22] ; ce qui sous-entend que le village était une paroisse avant la Révolution française.

Politique et administration

Population et société

Démographie

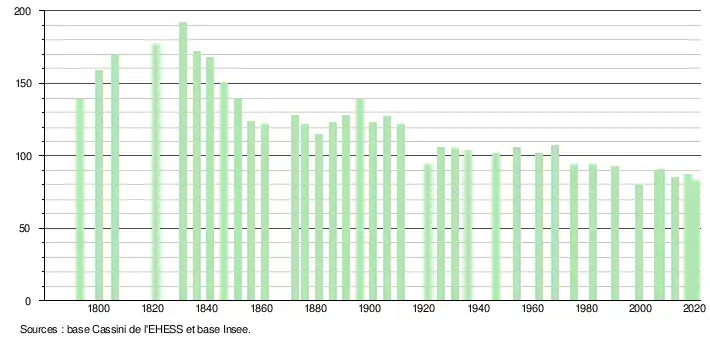

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[24]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2007[25].

En 2020, la commune comptait 83 habitants[Note 3], en diminution de 6,74 % par rapport à 2014 (Meurthe-et-Moselle : +0,06 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- Église de l'Assomption XVIIIe : tour XVe ; retables XVIIIe.

Personnalité liée à la commune

- Robert Gravier, ancien sénateur de la IVe République, ancien sénateur de Meurthe-et-Moselle, ancien maire de Haudonville pendant 54 ans, ancien président du conseil général de Meurthe-et-Moselle, né en 1905 à Haudonville et décédé en 2005 à Haudonville.

Héraldique

.svg.png.webp) |

Blason | Blasonnement : de gueules à deux bars adossés d'argent chargé d'une divise ondée et alésée du même accompagnés en chef et en pointe de deux gerbes d'or. |

|---|---|---|

| Détails | Le statut officiel du blason reste à déterminer. |

Blason populaire

Les habitants étaient surnommés « les sorciers ». Ce surnom a probablement un lien avec l'exécution de personnes condamnées pour sorcellerie. Il y a plus d'un siècle, les villages voisins usaient de ce quolibet à l'égard de Haudonville : « Haudonville, Peutte ville, Peuttes gens, Peteu nâchons d'afants »[19]. Ce qui signifie : « Haudonville, vilaine ville, vilaines gens, vilains enfants nains (ou insignifiants) ».

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- « Haudonville », Monographies communales de Meurthe-et-Moselle réalisées pour l'exposition universelle de 1889 et conservées par les Bibliothèques de Nancy, sur https://galeries.limedia.fr

- Haudonville dans le Journal de la Société d'Archéologie lorraine, année 1892

Notes et références

Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Henri Lepage, Dictionnaire topographique du département de la Meurthe, Paris, Imprimerie impériale, 1862, p. 66 (lire en ligne)

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Albert Dauzat et Charles Rostaing, Dictionnaire étymologique des noms de lieu en France, Paris, Librairie Guénégaud, (ISBN 2-85023-076-6), p. 345a.

- Site de Nordic Names : l'élément HAD et dérivés (lire en ligne)

- Albert Dauzat et Charles Rostaing, op. cit., p. 340a

- Ibid., p. 340a

- Albert Dauzat, Noms et prénoms de France, Librairie Larousse 1980, édition revue et commentée par Marie-Thérèse Morlet, p. 323a

- Jean Godfrin, Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques et scientifiques, Paris, Imprimerie Nationale, , 960 p. (lire en ligne), p. 275.

- Jean Thomas, Une petite ville lorraine, Gerbéviller, Toul, édité par l'auteur : Jean Thomas, , 215 p., p. 17-18.

- Henri Lepage, Les communes de la Meurthe : journal historique des villes, bourgs, villages, hameaux et censes de ce département, vol. 1, (lire en ligne), p. 403.

- Société d'archéologie lorraine et Comité du Musée lorrain, Journal de la Société d'archéologie et du Comité du Musée lorrain, Nancy, (lire en ligne).

- Corriger, monographie communale de Haudonville pour l'exposition universelle de 1889, Bibliothèques de Nancy, , 21 p. (lire en ligne), page 17.

- Serge Husson, Histoire de Haraucourt, Bathelémont, Association Jean-Nicolas-Stofflet, , 158 p. (ISBN 2-9522637-0-1), p. 103

- Ferdinand Pierot-Olry, Notice historique et descriptive de la ville de Gerbéviller

- la vie politique dans le département de la Meurthe, d’août 1792 à octobre 1795 ; tome II

- « Répertoire national des élus (RNE) - version du 24 juillet 2020 », sur le portail des données publiques de l'État (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.