Méhoncourt

Méhoncourt est une commune française située dans le département de Meurthe-et-Moselle en région Grand Est.

| Méhoncourt | |||||

_mairie.jpg.webp) La mairie. | |||||

Héraldique |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Grand Est | ||||

| Département | Meurthe-et-Moselle | ||||

| Arrondissement | Lunéville | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes Meurthe, Mortagne, Moselle | ||||

| Maire Mandat |

Thierry Mercier 2020-2026 |

||||

| Code postal | 54360 | ||||

| Code commune | 54359 | ||||

| Démographie | |||||

| Population municipale |

244 hab. (2020 |

||||

| Densité | 31 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 48° 30′ 41″ nord, 6° 22′ 34″ est | ||||

| Altitude | Min. 262 m Max. 358 m |

||||

| Superficie | 7,87 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Nancy (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Lunéville-2 | ||||

| Législatives | Quatrième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

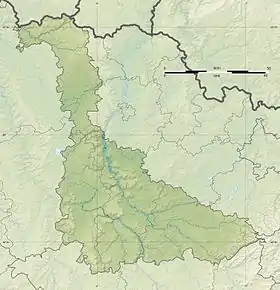

Géolocalisation sur la carte : Meurthe-et-Moselle

Géolocalisation sur la carte : Grand Est

| |||||

Géographie

Selon la carte IGN, le bâtiment de la mairie est à 300 mètres d'altitude. Le territoire comprend deux écarts ruraux : Belchamp et Mainbermont.

Voies de communication

Le territoire est traversé du nord-est ou sud-o par la route départementale numéro 9. Il s'agit de la principale artère routière. On trouve à la perpendiculaire de cette dernière, la D 140 qui relie le village à Einvaux au sud-est et à Romain au nord-ouest. Il existe également une route communale qui mène à Domptail-en-l'Air via Belchamp.

Le territoire est également traversé par la voie ferrée Nancy-Épinal mais il n'y a pas de gare[1].

Urbanisme

Typologie

Méhoncourt est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [2] - [3] - [4].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Nancy, dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 353 communes, est catégorisée dans les aires de 200 000 à moins de 700 000 habitants[5] - [6].

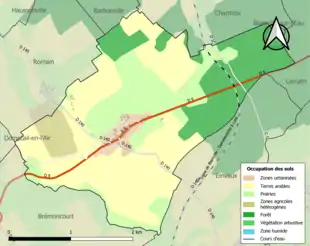

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (73,1 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (73,2 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (44,8 %), prairies (24 %), forêts (23,1 %), zones agricoles hétérogènes (4,3 %), zones urbanisées (3,9 %)[7].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[8].

Toponymie

Dans les documents historiques, on trouve les graphies suivantes : Mooncort en 1255 ; Mohoncourt en 1281[9].

En lorrain roman au XIXe siècle, on prononçait Me'honco[10] - [11].

Il existe un lieu-dit Mehoncourt sur la commune du Mans[12].

Histoire

L'histoire du village est profondément imbriquée dans celle de l'ancienne abbaye de Belchamp située sur le territoire de Méhoncourt.

Montreuil et son château

La colline de Montreuil, Mosteruel et Monsterol dans les documents anciens, est une petite éminence à environ 500 mètres au sud-ouest de Méhoncourt, à gauche de la route qui mène à Bayon. Dans la seconde moitié du Moyen-Age, un château fort y était construit. Cette seigneurie appartenait à une famille puissante qui portait le nom de la colline[13]. L'un de ses membres prénommé Albéron ou Adalbéron fut primicier de l'église de Metz et accéda ensuite au siège archiépiscopal de Trèves en 1131[14]. Avec son frère Pierre, sa nièce Béatrix et ses neveux Séguin et Gérard, ils fondèrent l'abbaye de Belchamp. Le prélat abandonna au profit des moines tout ce qu'il possédait à Montreuil notamment un alleu, des terres et ses serfs et servantes. Henri évêque de Toul céda dans le même temps la cure et l'hostel paroissial de Montreuil[14]. On apprend ainsi que Montreuil était aussi une communauté villageoise.

À propos de la ferme de Mainbermont (villa seu colonia vulgariter de Mainbermont), Henri Lepage indique qu'elle était un fief dépendant de Montreuil lors de la première donation en faveur de Belchamp[14].

En 1203, le duc Mathieu confirme la possession par l'abbaye de Belchamp de la cure de Monsterol[14] (Montreuil).

En 1209, l'abbé de Belchamp et le prieur de Thiecourt s'accordent pour que l'abbé cède tout ce qu'il a dans la dîme de Montreuil moyennant un cens annuel de cinquante quartelles de vin[13].

Dans un acte de partage de 1281, il est fait mention d'un hostel seigneurial mais on ne sait pas s'il est situé dans l'enceinte du château de Montreuil ?

Dans une lettre d'Arnaud De Andilly datée du 12 juin 1635 et adressée au maréchal de Brésé, on apprend que le château de Montreuil a été pris pour le compte du roi de France par Henri-Robert Gigault, seigneur de Bellefonts. Avec Fontenoy-le-Château et Darney, le duc de Lorraine Charles IV perd ainsi trois places importantes dont Montreuil était essentielle sur cette frontière[15]. C'est probablement après cette prise que la forteresse a été démantelée par les Français comme toutes les places fortes saisies lors de la guerre de Trente Ans. Il est cependant curieux qu'un « bâtiment important pour la défense du duché de Lorraine » ait laissé si peu de traces écrites ? Montreuil étant un toponyme assez courant, n'y a-t-il pas confusion de lieu ?

La maison seigneuriale

Il existait une importante maison seigneuriale que les habitants appelaient le château. Située dans Méhoncourt à l'extrémité de l'actuelle rue du château, elle était un village dans le village tant la demeure principale et ses annexes étaient vastes.

La bâtisse principale daterait du XVIe siècle. Au début début du XIXe siècle, elle échoit par héritage à la famille Mathieu de Dombasle, celle du célèbre agronome lorrain. Le domaine rural compris dans cet ensemble est ensuite vendu au détail en 1842[16].

Moyen-Âge

Par acte de mars 1268, Renaud sire de Romont reconnaît que lui-même et l'abbé de Belchamp ont fait rétablir le four banal dont les droits se partagent par moitié entre eux[13].

Au mois d'août 1281, Jean de Gerbéviller et l'abbé de Belchamp se partagent par moitié la seigneurie de Méhoncourt, les amendes et autres droits à percevoir[13].

En 1466, des habitants commettent des dégradations dans l'abbaye de Belchamp. Vu la période de l'année, le titre donnée au meneur et la clémence du châtiment, on peut supposer qu'il s'agissait d'une farce de carnaval qui a mal tournée. Ils furent ensuite contraints de signer la transaction suivante :

saichent tuit que comme debat et differant ait esté entre... messire Jehan Thierion de Rouzerueles Rozelieures abbé de Belchamp..., et les manans et habitans de Mehoncourt estans à messire Ferry de Savigney co-seigneur de Méhoncourt... Sur certaines offenses et oultrages fais on clos dudit Belchamp par aucuns dudit Mehoncourt estans en iceluy clos le mardy qui se dit caresmentrey (1) darrien passé, c'est assavoir de et sur ce que aucuns dudit Mehoncourt, ledit jour, acompaigniez du maire condit maire des chastis (2), vinrent en iceluy enclos, entrarent violemment en la chambre de l'ung des religieux, en laquelle chambre prinrent certains gaiges, rayarent serres (3), rompirent certaines huisses et firent d'autres offenses dont lesdits abbé et religieux en firent plaintif et doleance à Jehan de Besenges, lors prevost de Luneville, comme protecteur et deffendeur dudit clos... Sur laquelle doleance ledit prevost de Luneville en a fait action et poursuite pardevant monsieur le bailli de Nancey... Lesdites parties s'en sont condescendu en arbitrage..., c'est assavoir que bonne paix et accort, amour et dilection est et demeure entre lesdites parties, et que le dimanche ensuivant, jour de feste de la trinité, Gerard Madowe dudit Méhoncourt, soy disant maire des chastis, ledit jour de caresmentrey, accompagnié de deux autres hommes dudit Méhoncourt, sans aucune derision et enlx vestuz honestement comme il appartient, pour cause d'amendise doient comparoir personelement en l'eglise dudit Belchamp, environ heure de prime ou de grant messe, en presence de mondit seigneur l'abbé et des religieux dudit lieu, ung chacun d'eulx ung genou à terre, la teste dacouverte, en disant audits seigneurs abbé et religieux que des offenses, forces violence et oultrages par lesdits de Méhoncourt commis et perpetrez on clos dudit Belchamp indehuement et sans cause, ilz en crient mercy audits seigneurs en eulx priant, pour l'amour de Dieu, qu'ilz leur veullent pardonner, et lesdits abbé et religieux leur doient pardonner, lesquelles choses ilz ont fait d'ung costé et d'autre[13].

(1) caresmentrey : il faut comprendre carême entrée, le début du carême[17].

(2) Maire des chastis est ici un terme de dérision car châti signifie chétif, insignifiant, guignolesque dans la langue locale. Dans la monographie de Méhoncourt, il est indiqué que le même homme est également surnommé «le roi des ribauds»[18] ce qui confirme le sens dérisoire du premier sobriquet. Les châtys étaient des confréries folkloriques qui se manifestaient pendant le carnaval. En Moselle, leur chef était nommé le maire de chaty[19] - [20]. Le village de Failly fut le dernier à maintenir cette tradition qui s'arrêta en 1939 avec l'expulsion des riverains de la ligne Maginot[21].

(3) serres signifie ici serrures.

Le droit des pargées

Il s'agissait ici d'un droit seigneurial calculé sur les chevaux tirant et pâturant sur le ban de Méhoncourt. Il était dû par tous les propriétaires d'animaux, qu'ils dépendent du seigneur laïc ou de l'abbé de Belchamp. Ils doivent de cens et de rente annuelle, chacun quatre deniers[22]. C'est là un sens curieux pour ce mot. Selon un cartulaire de 1257 déposé aux archives de Meurthe-et-Moselle, un parge est un enclos accolé à la maison[23]. Dans le Nord de la région lorraine, parge est synonyme d'usoir[24].

Ancien régime

En 1531 et 1554, les sieur et dame de Méhoncourt (les seigneurs laïcs du village) sont autorisés à dresser pilori et carcan au village[13].

En 1543 le duc Antoine gracie deux hommes de Méhoncourt qui en avaient tué un troisième. Il motive sa décision en déclarant que la victime était un homme fier, de mauvaise nature, mal raisonnable[13].

En 1594, Méhoncourt est un fief de la prévôté de Lunéville et du bailliage de Nancy[25].

Le le duc Charles III autorise l'abbé de Belchamp à dresser pilori et carcan à Méhoncourt[13].

Pendant la période 1642-1645, il n'y a plus aucun habitant à Méhoncourt[26]. Les effets catastrophiques et cumulés de la guerre de Trente Ans, des épidémies et de la mini glaciation sont indéniables ; cependant, les données de recensement de cette période sont souvent à nuancer car leur réduction permettait de réduire d'autant l'impôt.

Le naît Dieudonné-Joseph-Balthazar Rennel. Il semble être le premier seigneur laïc de Méhoncourt portant ce nom. Il est également seigneur de Derbamont et de Circourt. Il sera ensuite président de la chambre de ville de Nancy ; conseiller et auditeur, puis président à la chambre des comptes ; conseiller d'État[27]. La seigneurie laïque de Méhoncourt resta dans sa famille jusqu'à la Révolution.

Le 21 février 1687 décède le comte François de Rennel. Il fut commandant de Nancy depuis 1666 et président du conseil de cette ville, comte du Saint-Empire, conseiller d'État du duc Charles IV, seigneur de Jarville, Méhoncourt, Landécourt et Franconville[28].

Le le seigneur de Méhoncourt ascence le four banal aux habitants moyennant une redevance annuelle d'un bichet de blé par ménage. Lorsque les fils et filles mariés demeurent avec leurs parents, ils ne sont pas exempté du cens[13].

En 1710, Méhoncourt dépend de la prévôté et du bailliage de Lunéville[25].

L'état du temporel des paroisses de 1710 indique qu'il existe dans l'église de Belchamp un autel sous l'invocation de Saint-Pierre. Il servait de paroisse aux habitants de Méhoncourt depuis environ 200 ans. Il apparaît donc que le village ne possédait pas ou plus, d'église à cette date. Les habitants étaient inhumés dans un cimetière proche de l'église de Belchamp avec les fermiers et domestiques de l'abbaye[13]. À cette période, Méhoncourt compte environ 20 habitants et quelques réfugiés[29].

Une sentence de l'évêque de Toul en date du ordonne la réédification et le rétablissement d'une église paroissiale à Méhoncourt. Elle sera desservie par un vicaire résidant nommé par l'abbé et le chapitre de Belchamp. Un arrêt du parlement du 29 août suivant ordonne que le fixe de la cure soit du tiers des dîmes et de la totalité des novales[13].

Dans une déclaration de 1738, les habitants disent que les biens communaux sont de 135 jours (~27 ha) de pâturage et d'un ancien paquis de 4 jours (0.8 ha) présentement en vigne. Ils rappellent qu'ils jouissaient de différents paquis dont le seigneur local s'est emparé[13].

En 1751, Méhoncourt dépend du bailliage de Rosières[25].

Un bureau de bienfaisance est créé à Méhoncourt en 1753[30].

Seigneuries et rivalités

La communauté de Méhoncourt était sous la double tutelle du chapitre de Belchamp et d'un seigneur laïc. En 1280, Jean de Gerbéviller et l'abbé de Belchamp se partagent par moitié la seigneurie de Montreuil. À cette période, la moitié des habitants de Méhoncourt et de son territoire appartiennent au couvent de Belchamp[31]. cette situation engendra de nombreux conflits juridictionnels entre les deux seigneurs.

En 1551, un porc est suspecté d'avoir mangé mangé la figure d'un enfant[32]. Le prévôt du seigneur de Méhoncourt s'empare de l'animal pour le pendre. L'abbé de Belchamp se hâte de prévenir le duc de Lorraine qui contraint «l'usurpateur» à ramener le porc où il l'avait pris afin que la justice soit rendue par les officiers de l'abbé[33].

Le 12 mars 1583, le maire de l'abbaye fait rendre à l'un de ses sujets un cheval qui avait été pris par le maire du seigneur laïc pour payer une amende[16].

Le 2 octobre 1586, le bailli de Nancy accorde la main levée (saisie) d'un chaudron chez un sujet de l'abbé de Belchamp par la justice du seigneur laïc[16].

En 1617, l'abbé poursuit en justice le maire laïc qui avait favorisé l'évasion d'un individu réfugié dans la maison seigneuriale[16].

Vers 1650, le chapitre de Belchamp assigne en justice le fermier du seigneur laïc lequel refuse de payer la dîme sur divers produits.

Dans une transaction passée en 1686 devant le tabellion général de Bayon et co-signée par l'abbé de Belchamp et le seigneur laïc, sont énumérés dix articles portant griefs entre les deux seigneurs du lieu[16].

Dans le procès-verbal des plaids annaux tenus en 1708, les prérogatives et privilèges de monsieur Rennel, seigneur de Méhoncourt, et de l'abbé de Belchamp, lui aussi seigneur de Méhoncourt, sont reprécisés[13].

Le 15 mai 1706 parait un arrêt de la chambre des comptes de Lorraine qui ordonne que les officiers du duc de Lorraine et ceux de monsieur de Rennel, tous deux seigneurs hauts justiciers de Méhoncourt, auraient la garde de la foire ayant lieu le jour de la Saint-Barthélémy[34].

Par arrêté du de la chambre des comptes, il est défendu à l'abbé de Belchamp de se qualifier seigneur de Méhoncourt, sauf si bon lui semble de prendre la qualité de haut, moyen et bas justicier ; son maire demeurera sujet aux corvées seigneuriales et ne pourra étendre sa seigneurie sous le toit ; fait aussi défense audit abbé et à ses successeurs d'autoriser, en aucun cas, aucune vente, donation et échange, par la communauté dudit lieu, des bois, pâquis, terres, etc.[35].

Période révolutionnaire

La famille de Rennel était encore seigneur de Méhoncourt à la veille de la Révolution[13]. Les noms de Joseph Balthasar Rennel, sa femme Marguerite et leurs 7 enfants figurent sur une liste d’émigrés. Leurs biens sont mis en partage le 17 messidor de l'an VI et le 17 frimaire de l'an VII[36].

En 1792, Méhoncourt fait partie du canton de Blainville-sur-L'eau[37].

Le 17 germinal de l'an VIII, Jean Renaud né à Méhoncourt caporal de grenadiers engagés à Montefacio pendant le blocus de Gênes chargea avec un autre caporal un détachement de 68 Autrichiens dont 7 officiers et les contraint à capituler. En récompense, il fut décoré d'un fusil d'honneur le 6 fructidor an IX. Il prit sa retraite en 1804[38].

Le 5 thermidor an IX, un terrible orage détruit toutes les récoltes. Une partie des habitants est réduite à la mendicité[29].

Époque moderne

Le 1er août 1826, le maire Berthier soumet au conseil municipal la vente de paquis (terrains communaux) pour financer la construction d'un bâtiment d'école publique. Le conseil approuve le projet et la construction est terminée en 1833[39].

Le « la belle terre patrimoniale de Méhoncourt » est mise aux enchères. Il s'agit d'un bien comprenant un château et 392 ha de terres et de bois[40].

En 1855 l'épidémie de choléra asiatique contamine 37 personnes au village et 17 en décèdent[41]. Là aussi il faut interpréter ces chiffres avec prudence car, très souvent, ils ne sont que partiellement confirmés par les registres d'État-civil.

En 1866 une bibliothèque est ouverte. Elle connaît un réel succès auprès des habitants. En 1888, elle prête 300 ouvrages pendant la saison hivernale[39].

En 1866, un legs en faveur de Méhoncourt permet l'ouverture d'une école de filles. À la suite des conséquences financières de la guerre de 1870, l'école de filles est fermée en 1873. En 1882 et grâce à des subventions, un bâtiment d'école est construit et l'on rouvre l'école de filles en 1884 pour la fermer à nouveau en 1887. L'école de Méhoncourt devient mixte à cette date[39].

Les habitants de Méhoncourt ont fait déposer par monsieur Camille Viox député de Meurthe-et-Moselle une pétition contre le décret du qui établissait une imposition pour les dommages de la guerre de 1870[42].

En 1888, il y a 21 ha de vignes qui produisent en moyenne 650 hectolitres de vin[39].

En 1891, il y a au village : deux auberges, deux épiceries, un charron, deux cordonniers, deux forgerons, un menuisier et deux tonneliers[43].

En 1892 il y avait encore une foire le jour de la Saint-Barthélémy[44].

Pour les fêtes de Noël 1897, un éclairage à acétylène, très moderne pour l'époque, fut installé dans l'église[45].

Le , un bureau téléphonique municipal est mis en activité[46].

En 1908, la commune reçoit une subvention de 22 700 francs pour réaliser des travaux d'adduction d'eau potable[47].

En 1909, il se crée à Méhoncourt une association agréée de remembrement. Les travaux étaient terminés en janvier 1914[48]. L'opération ne fut pas simple car une minorité, environ 10% des propriétaires, s'opposa durement au projet[49].

En août 1914, se préparant à la bataille de la trouée de Charmes, l'armée allemande occupe Méhoncourt pendant une demi-journée. Le site «mémoire de hommes» recense 104 fiches de soldats français tués sur le territoire de la commune lors de cette bataille[50].

Le à 18 heures est la date de clôture de l'appel d'offre pour l'électrification du village[51].

Mainbermont

Villa seu colonia vulgariter de Mainbermont selon les archives de Belchamp, est un écart rural situé à l'extrémité nord-ouest du territoire de Méhoncourt, en limite de celui de Romain. En 1280 ainsi qu'en 1669, il appartient en totalité à l'abbaye de Belchamp[52]. Le domaine a eu le titre de fief sous l'ancien régime. Les archives de Belchamp affirment que : La métaierie est franche et quitte de toutes charges. Les fermiers n'ont jamais été taillables ni contribuables à aucun traits, rançons, aides, subsides, charrois ou autres servitudes. Ils ont droit de troupeau à part et droit d'envoyer celui-ci vainpâturer sur le territoire de Méhoncourt[53].

Le décret du 19 janvier 1667 du duc Charles IV confirme que les fermiers de Mainbermont continueront, comme par le passé, à bénéficier des mêmes franchises, privilèges, immunités et exemption de fournitures et logement des gens de guerre[54].

L'Édit du duc Léopold d'août 1698 distrait Mainbermont du bailliage de Rosières pour l'intégrer à celui de Lunéville[55].

Par ordre de monsieur de Tornielle du 2 novembre 1667, Mainbermont n'est pas compris dans la répartition des quartiers d'hiver de cette année[55].

En 1822, le domaine compte 6 foyers et 35 habitants[56].

Dans le Dictionnaire géographique de la Meurthe d'Henri Lepage paru en 1860, Mainbermont est attaché à la commune de Romain[57].

Politique et administration

Population et société

Démographie

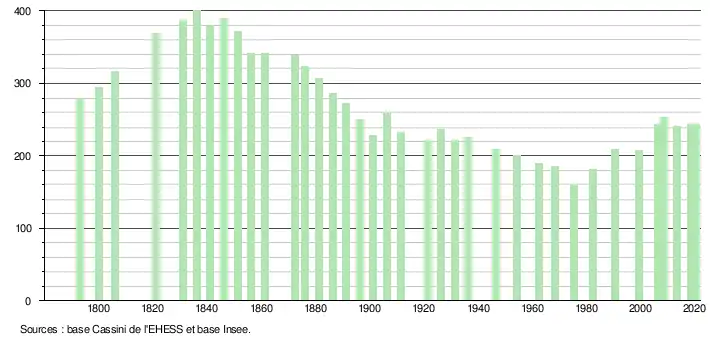

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[75]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2008[76].

En 2020, la commune comptait 244 habitants[Note 3], en augmentation de 1,67 % par rapport à 2014 (Meurthe-et-Moselle : +0,06 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Culture locale et patrimoine

_%C3%A9glise_(01).jpg.webp)

Lieux et monuments

- Présence de villas gallo-romaines.

- Château XVIIIe siècle.

- Église Saint-Pierre XVIIIe siècle.

- Vestiges de l'abbaye Sainte-Trinité de Belchamp.

Personnalités liées à la commune

- Pierre Goujon (1875-1914), député de la 1re circonscription de l'Ain, mort au combat à Méhoncourt le 25 août 1914 lors de la Première Guerre mondiale[79].

Héraldique, logotype et devise

|

Blason | |

|---|---|---|

| Détails |

Voir aussi

Blason populaire

Les habitants de Méhoncourt sont surnommés en langue lorraine les Carcayiattes ce qui signifie les cailles. La symbolique populaire de cet oiseau est de chanter très tôt le matin. Les porteurs de ce sobriquet seraient donc des personnes travailleuses qui se lèvent tôt[11].

Le village était également l'objet d'un quolibet chanté dans la même langue ; carcaiyatte, pèye tes dattes[80] - [81] ce qui signifie Caille, paye tes dettes. Le chant de la caille pouvant se résumer à 3 notes qui traduites en morse donnent une longue et 2 brèves. Le quolibet se prête particulièrement bien à cette mélodie.

Il existe également une version plus longue du quolibet en français : Caille, paye tes dettes, à la St-Martin tu ne devras plus rien[82] - [81]. Dans la tradition lorraine, la Saint-Martin est le terme des baux ruraux et la date de paiement des factures annuelles.

Articles connexes

Liens externes

- « Méhoncourt », Monographies communales de Meurthe-et-Moselle réalisées pour l'exposition universelle de 1889 et conservées par les Bibliothèques de Nancy, sur https://galeries.limedia.fr

- Méhoncourt sur le site de l'Institut géographique national

Notes et références

Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- IGN, « Géoportail », sur www.geoportail.gouv.fr (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Henri (1814-1887) Auteur du texte Lepage, Dictionnaire topographique de la France. Dictionnaire topographique du département de la Meurthe / réd. sous les auspices de la Société d'archéologie lorraine par M.Henri Lepage,..., (lire en ligne), p. 89

- « Méhoncourt », sur galeries.limedia.fr (consulté le )

- « blason populaire, Cartographie des blasons populaires (sobriquet par village, sobriquets) en Langue lorraine-romande », sur cherbe.free.fr (consulté le )

- « L'Ouest-Éclair », sur Gallica, (consulté le )

- Henri (1814-1887) Auteur du texte Lepage, Les communes de la Meurthe : journal historique des villes, bourgs, villages, hameaux et censes de ce département.... Volume 2 / par Henri Lepage,..., (lire en ligne), p. 29-31 ; 62

- Henri (1814-1887) Auteur du texte Lepage, Les communes de la Meurthe : journal historique des villes, bourgs, villages, hameaux et censes de ce département.... Volume 1 / par Henri Lepage,..., (lire en ligne), p. 121-122 ; 685

- Saône-et-Loire) Auteur du texte Société éduenne (Autun, « Mémoires de la Société éduenne », sur Gallica, (consulté le ), p. 352

- Charles Pierron, « monographie de Méhoncourt », sur galeries.limedia.fr, (consulté le ), p. 25-27 ; 38 ; 98-99

- « D. Godefroy », sur micmap.org (consulté le ), p. 784

- « Méhoncourt », sur galeries.limedia.fr (consulté le ), p. 24

- Léon Zéliqzon, Dictionnaire des patois romans de la Moselle, Strasbourg : Istra, (lire en ligne), p. 149

- « Queulots », sur vremy.pagesperso-orange.fr (consulté le )

- « Le Queulot | Mairie de Failly - Vrémy », sur www.mairie-failly.fr (consulté le )

- Henri (1814-1887) Auteur du texte Lepage, Les communes de la Meurthe : journal historique des villes, bourgs, villages, hameaux et censes de ce département.... Volume 2 / par Henri Lepage,..., (lire en ligne), p. 31

- Dominique Godefroy, « Dictionnaire de l'ancienne langue française et de tous ses dialectes », sur Godefroy/dictionnaire (consulté le ), p. 768

- Jean Lahner, Le parler de Lorraine, Christine Bonneton, , 191 p. (ISBN 9782862534749), p. 130

- Le département de la Meurthe. Deuxième partie : statistique historique et administrative / publ... par Henri Lepage, (lire en ligne), p. 360

- Jean-François (1816-1884) Auteur du texte Deblaye, La Charité de saint Vincent de Paul en Lorraine : 1638-1647 / par l'abbé J.-F. Deblaye, (lire en ligne), p. 76

- Antoine de (1866-1958) Auteur du texte Mahuet, Biographie de la Chambre des comptes de Lorraine : ouvrage orné de 10 portraits, 8 planches et 195 blasons / par le Cte A. de Mahuet,..., (lire en ligne), p. 136-137

- « Mercure de France : dédié au Roy », sur Gallica, (consulté le ), p. 230

- « Méhoncourt », sur galeries.limedia.fr (consulté le ), p. 32

- Henri (1814-1887) Auteur du texte Lepage, Archives communales et hospitalières de la Meurthe, par Henri Lepage,..., (lire en ligne), p. 187

- Union lorraine des œuvres auxiliaires de l'école laïque (Nancy) Auteur du texte, « L'Union : bulletin de l'Union lorraine des œuvres auxiliaires de l'école laïque », sur Gallica, (consulté le ), p. 131

- « Le Libre penseur de France », sur Gallica, (consulté le ), p. 3

- Jean-Baptiste (1825-1910) Auteur du texte Ravold, Histoire démocratique et anecdotique des pays de Lorraine, de Bar et des trois Evêchés (Metz, Toul, Verdun), depuis les temps les plus reculés jusqu'à la Révolution française. Tome 2 / par J.-B. Ravold,..., 1889-1890 (lire en ligne), p. 687

- « L'Espérance : courrier de Nancy », sur kiosque.limedia.fr, (consulté le ), p. 4

- Le département de la Meurthe. Deuxième partie : statistique historique et administrative / publ... par Henri Lepage, (lire en ligne), p. 360

- Comité des travaux historiques et scientifiques (France) Commission d'histoire économique et sociale de la Révolution franc̜aise Auteur du texte et Comité des travaux historiques et scientifiques (France) Auteur du texte, « Bulletin d'histoire économique et sociale de la Révolution française », sur Gallica, (consulté le ), p. 124

- Albert (1895-1980) Auteur du texte Troux, La Vie politique dans le département de la Meurthe d'août 1792 à octobre 1795, thèse pour le doctorat, présentée à la Faculté des lettres de l'Université de Paris. La Convention montagnarde et la Convention thermidorienne / par Albert Troux,..., (lire en ligne), p. 441

- A. Auteur du texte Liévyns, Jean-Maurice (1807-18 ) Auteur du texte Verdot et Pierre (1800-1882) Auteur du texte Bégat, Fastes de la légion-d'honneur : biographie de tous les décorés accompagnée de l'histoire législative et réglementaire de l'ordre. Tome 2 / par MM. Liévyns,..., Verdot,..., Bégat,..., 1844-1847 (lire en ligne), p. 144

- « Méhoncourt », sur galeries.limedia.fr (consulté le ), p. 11-12

- « Journal des débats politiques et littéraires », sur Gallica, (consulté le ), p. 4

- Louis (Dr) Auteur du texte Bertrand, Le choléra asiatique en Lorraine / Docteur Louis Bertrand,..., (lire en ligne), p. 58

- France Chambre des députés (1876-1942) Auteur du texte, « Feuilleton / Chambre des députés », sur Gallica, (consulté le ), p. 3-4

- « Almanach-annuaire de l'arrondissement de Lunéville », sur Gallica, (consulté le )

- « Almanach-annuaire de l'arrondissement de Lunéville », sur Gallica, (consulté le )

- « L'Ami du peuple », sur Gallica, (consulté le ), p. 7

- « L'Est Républicain », sur kiosque.limedia.fr, (consulté le ), p. 2

- Association générale des hygiénistes et techniciens municipaux Auteur du texte, « La Technique sanitaire et municipale : hygiène, services techniques, travaux publics : journal de l'Association générale des ingénieurs, architectes et hygiénistes municipaux de France, Algérie-Tunisie, Belgique, Suisse et Grand-Duché de Luxembourg », sur Gallica, (consulté le ), p. 160

- Fédération des associations agricoles Auteur du texte et Union des syndicats professionnels agricoles Auteur du texte, « La Fédération agricole de l'Yonne : organe bimensuel [« ou » organe tri-mensuel] de la Fédération des associations agricoles, de l'Union des syndicats professionnels agricoles, de l'Union départementale des sociétés d'assurance mutuelle contre la mortalité du bétail... », sur Gallica, (consulté le ), p. 287

- Georges-Alexandre Auteur du texte Hottenger, La propriété rurale : morcellement et remembrement / par Georges Hottenger (lire en ligne), p. 114

- « Faire une recherche - Mémoire des hommes », sur www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr (consulté le )

- « L'Est Républicain », sur kiosque.limedia.fr, (consulté le ), p. 6

- Union lorraine des œuvres auxiliaires de l'école laïque (Nancy) Auteur du texte, « L'Union : bulletin de l'Union lorraine des œuvres auxiliaires de l'école laïque », sur Gallica, (consulté le )

- Henri Lepage, Les communes de la Meurthe: journal historique des villes, bourgs, villages, hameaux et censes de ce département, Lepage, (lire en ligne)

- Henri (1814-1887) Auteur du texte Lepage, Les communes de la Meurthe : journal historique des villes, bourgs, villages, hameaux et censes de ce département.... Volume 1 / par Henri Lepage,..., (lire en ligne)

- Le département de la Meurthe. Première partie : statistique historique et administrative / publ... par Henri Lepage, (lire en ligne)

- Louis-Antoine (employé à la préfecture de la Meurthe) Auteur du texte Michel, Statistique administrative et historique du département de la Meurthe. [Précédée d'une dédicace au préfet signée : Michel.], (lire en ligne)

- Henri (1814-1887) Auteur du texte Lepage, Dictionnaire géographique de la Meurthe, rédigé d'après les instructions du comité des travaux historiques et des sociétés savantes... Par Henri Lepage,... Avec une carte du département au Xe siècle, (lire en ligne)

- https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5557346s/f6.item.r=%22abbaye%20de%20belchamp%22

- https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9621416c/f36.item

- https://galeries.limedia.fr/ark:/31124/dh9d6k6c8t6sl93r/p24

- https://galeries.limedia.fr/ark:/31124/dh9d6k6c8t6sl93r/p31

- https://galeries.limedia.fr/ark:/31124/dh9d6k6c8t6sl93r/p11

- https://kiosque.limedia.fr/ark:/31124/dz8v8x88kg7rkwtk/p3.item.r=seranville

- https://galeries.limedia.fr/ark:/31124/dh9d6k6c8t6sl93r/p1

- https://kiosque.limedia.fr/ark:/31124/dst9rf2pdhb0n70m/p1.item.r=m%C3%A9honcourt

- https://kiosque.limedia.fr/ark:/31124/dlj16gzl1q374nsn/p2.item.r=m%C3%A9honcourt

- https://kiosque.limedia.fr/ark:/31124/d0h9lb9p0ncq4mgq/p2.item.r=m%C3%A9honcourt

- https://kiosque.limedia.fr/ark:/31124/dt0hp7cx8j9m2vpq/p2.item.r=m%C3%A9honcourt

- https://kiosque.limedia.fr/ark:/31124/dlwx6vv076ckll4f/p2.item.r=m%C3%A9honcourt

- archivesenligne.archives.cg54.fr/arkotheque/visionneuse/visionneuse.php?arko=YTo2OntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMjEtMDQtMTciO3M6MTA6InR5cGVfZm9uZHMiO3M6MTE6ImFya29fc2VyaWVsIjtzOjQ6InJlZjEiO2k6NDtzOjQ6InJlZjIiO2k6MTA0ODE7czoxNjoidmlzaW9ubmV1c2VfaHRtbCI7YjoxO3M6MjE6InZpc2lvbm5ldXNlX2h0bWxfbW9kZSI7czo0OiJwcm9kIjt9#uielem_move=-399%2C-1566&uielem_islocked=0&uielem_zoom=120&uielem_brightness=0&uielem_contrast=0&uielem_isinverted=0&uielem_rotate=F

- archivesenligne.archives.cg54.fr/arkotheque/visionneuse/visionneuse.php?arko=YTo2OntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMjEtMDQtMTciO3M6MTA6InR5cGVfZm9uZHMiO3M6MTE6ImFya29fc2VyaWVsIjtzOjQ6InJlZjEiO2k6NDtzOjQ6InJlZjIiO2k6MTA0ODI7czoxNjoidmlzaW9ubmV1c2VfaHRtbCI7YjoxO3M6MjE6InZpc2lvbm5ldXNlX2h0bWxfbW9kZSI7czo0OiJwcm9kIjt9#uielem_move=-229%2C-1173&uielem_islocked=0&uielem_zoom=99&uielem_brightness=0&uielem_contrast=0&uielem_isinverted=0&uielem_rotate=F

- archivesenligne.archives.cg54.fr/arkotheque/visionneuse/visionneuse.php?arko=YTo2OntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMjEtMDQtMTciO3M6MTA6InR5cGVfZm9uZHMiO3M6MTE6ImFya29fc2VyaWVsIjtzOjQ6InJlZjEiO2k6NDtzOjQ6InJlZjIiO2k6MTA0ODQ7czoxNjoidmlzaW9ubmV1c2VfaHRtbCI7YjoxO3M6MjE6InZpc2lvbm5ldXNlX2h0bWxfbW9kZSI7czo0OiJwcm9kIjt9#uielem_move=-82%2C-979&uielem_islocked=0&uielem_zoom=90&uielem_brightness=0&uielem_contrast=0&uielem_isinverted=0&uielem_rotate=F

- « Résultats des élections municipales 2020 - Maire sortant », sur le site du Télégramme de Brest (consulté le ).

- « Répertoire national des élus (RNE) - version du 24 juillet 2020 », sur le portail des données publiques de l'État (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Seine Auteur du texte, « Recueil des actes administratifs de la Préfecture du département de la Seine », sur Gallica, (consulté le ), p. 931

- Jean Vartier, Le grand livre des sobriquets et quolibets de Lorraine et du Bassigny, Jarville-la-Malgrange, Éditions de l'Est, , 217 p. (ISBN 2-86955-065-0, lire en ligne), p. 180

- « blason populaire, Cartographie des blasons populaires (sobriquet par village, sobriquets) en Langue lorraine-romande et en Picard », sur cherbe.free.fr (consulté le )

- Jean Spaite, Étude sur le Saint Patronage, les appellations officielles et les sobriquets dans les villages de Meurthe-et-Moselle, arrondissement de Lunéville, Nancy, Apache Color, , 246 p., p. 151