Géographie sociale

La géographie sociale est une branche de la géographie qui étudie les rapports entre les espaces et les sociétés. L'accent est mis sur la dimension sociale des dynamiques spatiales afin de comprendre les interactions entre ces derniers à différentes échelles.

L'objectif est d'appréhender l'organisation des sociétés et d'apporter une prise de conscience aux problèmes sociaux. Elle est marquée par les engagements politiques et sociaux des chercheurs[1].

Épistémologie

On considère aujourd’hui l’épistémologie comme « une étude critique des sciences ». L’épistémologie vise à élucider les systèmes de pensées qui fondent les démarches des sciences en général et de chaque discipline en particulier[2].

L’épistémologie de la géographie est une « réflexion explicite sur les conditions de production et sur les procédures de vérification et de légitimation du savoir géographique »[3]. Cette réflexion épistémologique a tardé à venir en géographie et est la réponse à une crise disciplinaire.

Le contexte d'émergence de la géographie sociale

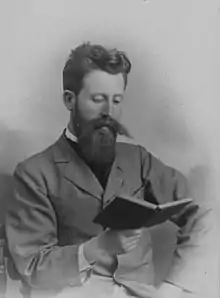

On peut facilement attribuer la naissance de la géographie sociale au géographe libertaire Élisée Reclus à la fin du XIXe siècle.

À la fin des années 1960, les géographes font le constat que la nouvelle géographie ne résout pas les problèmes de la société. L’approche quantitative ignore l'aspect humain et les enjeux sociaux dans ses démarches analytiques[4]. On reproche à la Nouvelle Géographie son néopositivisme, sa prétendue objectivité et son incapacité à réfléchir aux problèmes sociaux[5].

Les géographes veulent alors fonder une géographie capable de penser les problèmes de la société et de construire des outils pour les résoudre. Ces géographies sont à la fois sociales et critiques. La géographie sociale considère que la société est productrice d’espace. On assiste ensuite, au début des années 1980, à un renouveau de la géographie sociale.

La différenciation de l’espace peut être lue à travers de multiples indicateurs sociaux (les professions, les revenus, les diplômes, le chômage, les comportements électoraux, la santé). C’est dans cet esprit qu’Armand Frémont, Robert Hérin, Jacques Chevalier et Jean Renard signent La Géographie sociale[6] en 1984. Ils définissent l’inégalité sociale comme une inégalité spatiale.

Objets et enjeux de la géographie sociale

La géographie sociale repose sur le principe que l'espace est avant tout une production des faits sociaux[7]. Tel que le conçoivent Guy Di Méo et Pascal Buleon : «l’objet de la géographie sociale est l’étude des rapports existants entre rapports sociaux et rapports spatiaux»[8].

L’objectif de la géographie sociale est de fonder une géographie de l’action, ouverte sur la société et sur les grandes questions sociales qui impliquent l’espace géographique.

Portée et limites

Plusieurs géographes ont avancé l’idée d’une inutilité d’une géographie sociale se distinguant de la géographie tout court. C’est notamment le cas de Roger Brunet[9] ou de Michel Lussault qui considèrent que le «spatial» rend déjà très bien compte du social, qu’il n’y a pas de spatial sans social.

Christine Chivallon souligne les divergences entre la géographie sociale et la géographie culturelle[10]. La géographie sociale est une notion plus récente. Elle apparaît en 1982 pour la première fois avec la tenue à Lyon d'un colloque dont les actes ont été publiés sous la direction de D. Noin en 1983[11]. La géographie culturelle est marquée par le nom de Paul Claval. Elle est officiellement fondé en 1992 avec la parution de la revue Géographie et Cultures.

La géographie sociale est marquée par des géographes de gauche et marxistes comme Pierre Georges ou Robert Hérin. L'espace est la traduction des rapports de production d'une société. La géographie doit avoir un regard critique et responsable vis-à-vis des inégalités sociales et elle doit traiter les différences et les disparités.

La géographie culturelle considère l'espace comme une traduction liée aux faits des systèmes de valeur, des idéologies et des langages symboliques. D'après P. Claval qui est attaché aux conceptions libérales « l'espace s'accorde avec la langue, la morale, la religion et les coutumes pour définir le groupe d'appartenance »[10].

Le renversement de l'ordre des facteurs

En 1964 au congrès des géographes français à Lyon, Renée Rochefort développe l'idée du renversement de l’ordre des facteurs[12]. En tenant compte de l’évolution des approches de l’espace vécu, cette idée cherche à donner à la géographie sociale un nouveau fondement. Si Vidal de la Blache définissait l’étude géographique comme « la science des lieux et non celle des hommes » (1913), Renée Rochefort inscrit sa démarche dans l’étude dynamique des processus sociaux et prône « la société, ensuite l’espace »[13]. Ce renversement consiste donc à mettre la société comme la clé principale des enjeux spatiaux alors que jusqu'ici l'espace était le concept central et premier aux dépens des faits sociaux dans une approche Vidalienne[12].

Guy Di Méo aussi prend acte du renversement de l’ordre des facteurs. Cependant, il ancre sa pensée dans la dialectique de l’espace réel et des sujets sociaux. Il définit en 2004 la géographie sociale comme une « nouvelle géographie cognitive, à la fois sociale et culturelle »[14]. Cette appréhension novatrice procède de deux orientations complémentaires. La première est verticale, elle est un « décodage des rapports que les hommes socialisés nouent avec l’espace terrestre ». La seconde en est la conséquence et suit un axe horizontal, elle consiste dans « l’identification des formes et des organisations géographiques qui en découlent »[15].

Le lien entre le « spatial » et le « social »

Le rapport société-espace est un nœud fondamental dans le travail épistémologique de la géographie sociale. Ce nœud relève de la double contrainte qui caractérise la géographie depuis sa naissance, notamment dans sa revendication d’être incluse dans les sciences sociales. Il faut prendre en considération l'importance du milieu naturel sans être déterministe[17]. Fabrice Ripoll et Vincent Veschambre parlent de cette contradiction en termes de « hantise » des géographes de perdre leur identité. Fait qui, encore selon leurs mots, a souvent poussé les géographes à « s’accrocher » à l’espace, compris comme espace autonomisé, extrait de la société, dans une « approche disjonctive »[18].

Veschambre, dans son article « Penser l’espace comme dimension de la société »[19], retrace l’histoire de l’utilisation de la notion de « dimension spatiale ». Notion qui permettrait, selon l’auteur, de dépasser la contradiction implicite à discipline géographique et « d’éviter le piège de la réification de l’espace». L’emploi de cette notion a comporté un travail théorique important, entamé en France lors de la première conférence de géographie sociale qui a eu lieu à Lyon en 1982. Ce colloque, qui a le mérite d’affirmer cette branche de la discipline en France, est, d’un point de vue épistémologique, important pour la revendication de la primauté du social sur le spatial[20] (Rochefort, 1982).

Ce tournant théorique contredit, ainsi, l’approche qui a longtemps dominé la géographie (en outre, sociale), en niant le statut autonome de l’espace. Ce statut s’exprimait, dans le champ spécifique de la géographie sociale, par un rapport symétrique entre espace et société (rapports sociaux/rapports spatiaux, effets de lieu/effets de classe, inégalités sociales/inégalités spatiales). Pourtant, la notion de « dimension spatiale » de la société ne s’est affirmée comme référence commune que dans les années quatre-vingt-dix[21].

Au cours des années quatre-vingt, différents auteurs, comme Robert Hérin, revendiquent plutôt la notion de « rapports spatiaux » (Hérin, 1984)[22]. Cette prise de position doit être comprise dans son contexte idéologique, dans le but d’élargir les champs de sciences sociales à différents types de rapports à l’espace, tout en revendiquant la société comme objet premier de la géographie sociale (Veschambre, 2006)[19].

Méthode de la géographie sociale

La méthode en science humaine et sociale est une des composantes de la méthodologie, avec les techniques et les outils[23]. Elle est à la base de la démarche scientifique. Elle définit l’ensemble des procédés intellectuels grâce auxquels une discipline va pouvoir accéder à la vérité qu’elle vise et l’éprouver (Madeleine Grawitz, 1990[24]). Elle est aussi une manière d’aborder un sujet. Elle désigne alors une posture prise vis-à-vis de l’objet étudié et détermine une certaine manière d’organiser et d’aborder la recherche. Il faut cependant faire une distinction entre technique et méthode[25]. Le premier terme désigne des étapes précises de la recherche, des principes concrets et pratiques, le second subsume ces opérations par une démarche raisonnée. Les outils, quant à eux, constituent d’une part un intermédiaire entre le sujet et le milieu, et d’autre part un lien entre l’anticipation d’une action et sa réalisation (Dictionnaire des concepts fondamentaux des didactiques, 2007[26]).

Il existe deux grands types de raisonnements utilisés par le chercheur. L’induction qui s’interroge sur des faits observables en émettant des hypothèses et la déduction qui part d’une hypothèse qu’elle confronte à la réalité. Toutes deux permettent d’énoncer des règles générales.

La géographie sociale a pour spécificité d’avoir plusieurs approches. Cette pluralité dans l’analyse sociale s’explique notamment par un « renversement de l'ordre des facteurs » (Renée Rochefort)[27]. Ce n’est plus l’espace qui est premier mais la société. Ce changement de paradigme a des conséquences directes sur la discipline, « l’objet de la géographie sociale est - avant - tout l’étude des rapports existants entre rapports sociaux et spatiaux » (Guy Di Méo, Introduction à la géographie sociale)[28]. Elle vise donc à produire une explication des phénomènes géographiques à caractère social.

Un des pionniers de la discipline est Élisée Reclus. Ce géographe libertaire[29] - [30] du XIXe siècle atypique – car resté à l’écart de l’école vidalienne – va poser les fondations de ce courant en s’intéressant à des thèmes encore inexplorés par la géographie. Il va notamment étudier les tensions créées par les systèmes de classes et de castes, expliciter le lien entre sociétés et milieux naturels[31], mais aussi rompre avec le déterminisme ou le possibilisme en démontrant que l’homme par ses décisions individuelles est capable de progrès. Ce sont ses premiers questionnements qui vont structurer le champ de la géographie sociale et permettre une ouverture pluridisciplinaire. Elle va donc emprunter des procédés d’enquête à des disciplines telles que la sociologie qui permet une approche plus sensible tel que l'a fait Armand Frémont avec sa théorie de « l'espace vécu » - l’analyse de données statistiques, mais va aussi se baser sur des données plus subjectives, telles les cartes mentales, dispositif apparenté à l’anthropologie. On retrouve cette méthodologie dite « mixte » dans l’ouvrage d’Isabelle Danic, Olivier David et Sandrine Depeau, Enfants et jeunes dans les espaces du quotidien, dans une étude de terrain visant à définir la visibilité des jeunes dans la ville selon leurs âges.

Géographie des âges

Cette thématique sociale s’interroge sur les différentes périodes de vie d’un individu ou groupe générationnel et de ses rapports entretenus à l’espace. La démographie est la première à s’intéresser aux grandes étapes de l’existence à travers des études statistiques. Les relations entre cette discipline et la géographie sont précoces. Elles se tissent notamment autour de la géographie de la population et de l’outil cartographique qui ont recours aux indicateurs démographiques. La notion d’âge recouvre des comportements, des pratiques et des conditions de santé qui vont influencer les individus dans leur représentation et utilisation spatiales. Autant de phénomènes qui « constituent, un problème social qui concerne la société tout entière »[32].

Avec l’essor économique des années 1960, l’organisation sociale va être bouleversée. On observe un accroissement de la population qui se traduit par une forte augmentation des naissances, mais aussi une baisse du taux de mortalité et donc un nombre de plus en plus important de vieux. C’est d’abord à l’échelle nationale que ces phénomènes sont constatés. Renée Rochefort, dans son article « Pour une géographie sociale de la vieillesse » (1965)[32], observe que la population âgée est plus vulnérable aux inégalités et à l’exclusion. Une mobilité réduite, des conditions de santé plus fragiles, des revenus souvent amoindris, exigent un aménagement du territoire spécifique pour ne pas affaiblir davantage les aînés[33].

L’enfance et la jeunesse sont aussi des enjeux pour la géographie. Elle s’intéresse tout particulièrement au rôle de l’espace public dans la sociabilité de l’enfant, mais aussi aux perceptions spatiales des jeunes, aux politiques publiques mises en œuvre pour les intégrer ou les exclure. Isabelle Danic, Olivier David et Sandrine Depeau dans Enfants et jeunes dans les espaces du quotidien analysent l’évolution, le rôle, les représentations et les limites des espaces de l’enfance et de la jeunesse à différentes échelles avec une approche pluridisciplinaire[34].

La géographie du handicap

.svg.png.webp)

Cette branche de la discipline est en lien avec l'anthropologie, la sociologie mais aussi l'aménagement du territoire. L'objet d'étude porte sur le handicap, sa répartition, son accessibilité et toute autre problématique liée à l'espace. Il faut savoir que la définition du handicap varie d'un État à un autre, évoluant avec le temps. Le questionnement apparaît dans les années 1970 durant l'émergence de la Nouvelle Géographie. Les premières études s'inscrivent dans cette logique. Les outils utilisés pour comprendre la répartition de « l'incapacité ou la capacité mentale » sont la cartographie et les statistiques. Il faut attendre les années 1990 et la géographie sociale pour envisager le handicap « sensoriel dans un espace » puis en 2009, avec une conception plus « biomédicale et sociale » (Jason Borioli, 2010). Actuellement, Mathilde Mus est considérée comme la géographe de référence dans ce domaine. Chargée d'étude, elle a fait du handicap en géographie un sujet d'actualité. Selon elle, la géographie peut répondre aux questionnements sur les disparités spatiales du handicap et envisager des solutions. Le handicap est reconnu mais sa place dans la société n'est pas encore acquise car l'intégration, sous forme d'icônes dans les espaces publics et aménagement, suscitent encore une forme de mise à l'écart (Mathilde Mus, 2011).

À travers les différents travaux érigés sur la géographie du handicap, il en ressort deux dimensions. La première met en avant l'aspect matériel de l'espace à travers la géographie de l'aménagement. Les études permettent de soulever la question de l'accessibilité, quelles sont les actions effectuées. La seconde s'intéresse aux pratiques sociales et aux espaces vécus, avec la géographie sociale pour comprendre le processus de mobilités des personnes atteintes d'un handicap. Il va de fait que l'espace noue les humains entre eux. Mais cet espace est normé pour une personne sans handicap. L'évolution de la définition du handicap a donné lieu à de nouvelles distributions de l'espace et de changement au niveau de la législation française (Mathilde Mus, 2011). En effet, en 2005 une loi a été promulguée pour faciliter l'accès des espaces publics pour les personnes atteintes d'un handicap[35]. La géographie cherche à identifier les discontinuités spatiales afin de permettre à trouver des solutions pour une meilleure intégration des personnes handicapées dans la société.

Géographie urbaine sexuée

Il ressort d'études publiées dès 1996 par Jacqueline Coutras, puis à partir de 2008 par Sylvette Denèfle, et d'autres auteurs, que les femmes et les hommes ont des vécus très différents des espaces urbains. Les femmes, par peur des agressions, développent des stratégies d'évitement de certains lieux, et choisissent aussi des modes de déplacements en fonction du quartier, des horaires, du nombre d'hommes présents et de leurs attitudes (buveurs à un bar, vigiles, policiers, etc.), des éclairages, mais aussi de leur propre habillement (tenue de soirée, sportive, etc.) et de leur compagnie (accompagnée par un homme ou non). À partir de ces études est établi le constat que « les femmes n'ont pas l'insouciance des hommes », que les trajets en ville soulèvent des angoisses chez elles et que les « inégalités d’accès aux villes françaises pour les femmes apparaissent évidentes et naturelles, et passent pour cette raison même inaperçues ». En 2015, le Haut Conseil à l’égalité estime le phénomène très largement répandu et demande sa quantification précise[36] - [37] - [38] - [39].

Géographie sociale et géographie culturelle

La géographie culturelle : un courant américain ?

La géographie culturelle, née en Allemagne avec Friedrich Ratzel, est pourtant demeurée une spécificité de la géographie américaine, notamment à partir des thèses de l’École de Berkeley. Les travaux de Peter Jackson ont influencé et fait évoluer celle-ci. Il publie en 1989 le premier manuel moderne de géographie culturelle dans le monde anglo-saxon Maps Of Meaning et emprunte aux Cultural Studies de Stuart Hall le titre de son ouvrage en mettant l’accent sur la construction sociale et culturelle. Il propose une conception plus large de la culture « plus ouverte que celle qui limite son attention aux artefacts physiques et aux traits du paysage »[40]. P. Jackson ne considère plus la géographie culturelle dans sa dimension matérielle mais au niveau du discours. Il a introduit des thèmes tels que les inégalités sexuelles, le racisme ou l’impérialisme linguistique des groupes dominants mais aussi des pratiques culturelles plus marginales comme le graffiti ou la prostitution. Pour Jackson, la géographie sociale est « une perspective en interaction qui étudie comment la géographie sociale est constituée géographiquement à travers la structure spatiale des relations sociales. »

Géographie culturelle et géographie sociale, deux disciplines en concurrence

Par définition, la géographie culturelle (dans son sens large) place l’homme et la société au centre de sa démarche. Jacques Lévy[41] l'a ainsi désignée comme étant un modèle élargi d'anthropologie structurale appliqué à l'espace. Le « tournant culturel » a en effet abouti à une « anthropologisation » des sciences sociales et la géographie culturelle emprunte alors ses concepts et ses méthodes à l'ethnographie et à l'ethnologie. Dans une certaine mesure elle entre donc en concurrence avec la géographie sociale qui se veut « l’étude des rapports existant entre rapports sociaux et rapport spatiaux »[42]. En réalité la question fait débat. Les limites entre les deux disciplines sont floues et se confondent. Cette confusion vient du fait de l’objet même de ces deux disciplines : les sociétés. Aussi, la géographie culturelle a souvent été assimilée à un sous-ensemble de la géographie sociale. Elles se disputent des thèmes communs ou qui semblent toujours pouvoir être qualifiés tant de « culturels » que de « sociaux ».

Géographie sociale et géographie culturelle, deux approches distinctes mais complémentaires

La géographie sociale s’est institutionnalisée avant la géographie culturelle. Selon Christine Chivallon, elle place la société au premier plan, devant l’espace[43]. La majorité de ses travaux ont porté sur l’étude des sociétés caribéennes et américaines aux passés et fondements esclavagistes, ainsi qu’à la violence culturelle des rapports sociaux en leurs seins. Dans ses recherches elle associe les dimensions culturelles, mémorielles et matérielles afin d’étudier l’impact des médiations matérielles sur les représentations sociales. Pour cela elle a étudié la trajectoire des anciens esclaves à la Martinique, les réseaux pentecôtistes des migrants jamaïcains au Royaume-Uni, la mémoire des esclaves dans les ports négriers européens et les registres mémoriels sur l’esclavage dans les Caraïbes. La méthode de son étude consiste à mettre constamment en lien la production des savoirs avec une exigence réflexive. Ses travaux comportent également une dimension épistémologique, elle s’intéresse aux variantes du postmodernisme, aux « cultural studies », aux études postcoloniales, à la variabilité du sens des concepts et au « material turn » dans une analyse comparative entre les espaces académiques français et anglo-américains. Enfin, elle a consacré un volet important de ses travaux sur le concept de diaspora.

Pour Pierre George[44], elle étudie les sociétés elles-mêmes et leur rapport à l’espace. Ainsi elle recouvre deux aspects : la socialité de l’espace d’une part et les questions sociales de l’autre (telles que la ségrégation, les inégalités, les écarts sociaux via l’espace etc.). En ce qui concerne la géographie culturelle, Paul Claval l’a théorisée dans la revue L'Espace géographique en 1981[45]. Il parle d’ « approche culturelle en géographie ». Cette discipline prend en compte les systèmes de valeurs, les idéologies, les langages, les symboles et leur traduction dans l’espace. Elle étudie ainsi les représentations. Pour Paul Claval, elle constitue une dimension supplémentaire du cultural turn (tournant culturel). La complexité du champ géographique est synthétisé par Joël Bonnemaison[46] sous la formule suivante : il considère l’espace à trois étages, le premier est objectif, c’est l’espace physique des structures, le second est l’espace vécu et le troisième correspond à l’espace culturel qui comprend les affectivités et significations. Ainsi, géographie sociale et culturelle n’entrent pas en concurrence mais constituent deux entrées différentes de la discipline. La géographie culturelle peut aussi être décrite comme une « approche humaniste des phénomènes sociaux »[47].

Approche sociale de la géographie culturelle, approche culturelle de la géographie sociale : un débat qui reste ouvert

Plusieurs auteurs ont reproché à la géographie culturelle d'oublier la présence d'une instance dominante : le social. Guy Di Méo[48] refuse ainsi la séparation entre géographie sociale et géographie culturelle, tout en affirmant le primat de la dimension sociale sur la composante culturelle en géographie. Pour éviter l’écueil culturaliste souvent reproché à la géographie culturelle, il propose une géographie « cognitive et critique », qui se veut à la fois sociale et culturelle. La géographie culturelle tendrait à regrouper toutes les démarches qui affirment le « retour du sujet ou de l'acteur »[49] dans l'analyse des dispositifs spatiaux mais elle sous-estimerait l'impact des marqueurs sociaux sur le rapport spatial. Or, d'après lui, la culture se transforme en permanence avec les rapports sociaux et spatiaux mais elle contribue également à les signifier. Il conviendrait alors de parler d'approche culturelle au sein de la géographie sociale plutôt que de géographie culturelle. D'autre part, selon Alain Touraine[49], reconnaître le multiculturalisme ne remet nullement en cause les valeurs universelles, essentielles à la géographie sociale, que sont pas exemple la justice ou l'égalité de droit des individus. Pour Jacques Lévy notamment, c'est mettre la culture au premier plan qui constitue un danger puisque cela revient à effacer le social et le politique dans les faits géographiques.

Guy Di Méo plaide donc, tout comme Jean-François Staszak, pour une géographie marquée par une consubstantialité du social et du culturel, ce que fait la géographie des pays anglophones depuis 1998 notamment M. A. Crang[50]. En France cependant et malgré la création d'une école de géographie sociale au début des années 1980 qui a fait naître une géographie sociale et culturelle, peu nombreux sont les géographes qui revendiquent cette double approche dans leurs recherches[48].

Grands thèmes de la géographie sociale

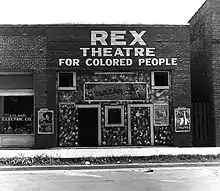

La ségrégation

Le terme de « ségrégation » a été utilisé par des sociologues de l'École de Chicago (Ernest Burgess et Robert Park) pour désigner « des troubles de la cohabitation ». En effet selon le Dictionnaire de la Géographie et de l'espace des sociétés (Lévy Jacques et Lussaut Michel (dir.), 2003), la ségrégation est un « processus et état de séparation spatiale tranchée de groupes sociaux » et se traduit par « la constitution d'aires marquées par une faible diversité sociale, des limites nettes entre ces espaces et ceux qui les jouxtent et les englobent ». Enfin, ces espaces se caractérisent par « une légitimation sociale, par une partie des acteurs au moins, de ce processus et de cet état. »

Cette notion a été utilisée en sciences sociales dans des études sur l'habitat en zone urbaine. Cette forme particulière de répartition, voulue ou subie, des groupes sociaux et des individus est la conséquence spatiale d'une ségrégation qui se joue dans d'autres domaines et à d'autres échelles. En effet, il existe différents types de ségrégation (sociale, économique, ethnique, religieuse), qui touchent des individus et les configurations spatiales très variés (ghettoïsation, entre-soi, spécialisation, isolat).

La ségrégation sociale se traduit dans certains cas par un cloisonnement des individus. Ils sont assignés ou contenus dans un espace délimité pourvoyeur d'une identité. Selon Véronique de Rudder (1995), les termes de ségrégation et de discrimination sont liés. En effet, l'auteur parle de ségrégation lorsque l'espace public est différencié selon la provenance ethnique des individus, entraînant ainsi des discriminations. L'apartheid établi en Afrique du Sud (1948-1991) illustre ce phénomène.

Jacques Brun et Catherine Rhein (1994)[51] étudient la ségrégation spatiale à l'échelle de la ville : les quartiers populaires seraient ainsi perçus comme des lieux de relégation spatiale, sociale, économique et politique. Ainsi Erving Goffman[52], sociologue, définit la ségrégation comme une « captivité dans un territoire » et insiste donc sur l'importance du rôle de l'accessibilité urbaine, des réseaux et des services urbains.

L'exclusion sociale

Le terme d’exclusion sociale n’est clairement défini et utilisé dans le vocabulaire courant qu’à partir des années 1980, dans un contexte post-industriel suggérant un processus de mise à l’écart des travailleurs ouvriers face à la mécanisation du travail. Il correspond au fait de marginaliser voire de rejeter une catégorie sociale ou un groupe d’individus qui ne s’adaptent pas au modèle dominant de la société et qui est perçu comme allant à l’encontre de ses normes culturelles.

D’après le Dictionnaire de la Géographie et de l'espace de sociétés, sous la direction de Jacques Lévy et Michel Lussault (2003), la notion d’exclusion suppose de se représenter un monde séparé en deux parties (respectivement composées d’individus « exclus » et « inclus ») et par conséquent « de souscrire à une vision de la société comme réalité construite sur une opposition entre un intérieur et un extérieur ».

Trois modèles d’exclusion sont mis en exergue par différents auteurs et rappelés par Emmanuel Didier (1998) :

- celui de l’inadaptation, décrit par René Lenoir[53] pour qui un exclu est un individu inadapté à la société « en raison d’une infirmité physique ou mentale, de son comportement psychologique ou de son absence de formation (...) » ;

- celui s’opérant à travers la culture, présenté par le père Joseph Wresinski[54] qui explique que certaines personnes n’ont pas les moyens ou les outils nécessaires à la compréhension de la société dans laquelle elles évoluent. Par conséquent, elles sont exclues de la culture (définie comme un ensemble de traits communs qui relient les individus à leur communauté sociale.) qui présente une barrière ;

- celui du marché défini par l'INSEE. L’exclusion apparaît alors comme étant le résultat de processus empêchant des individus d’intervenir sur des marchés (tels un faible niveau d’instruction, le chômage, l’isolement, des mauvaises conditions de vie).

La gentrification

C’est en 1964 qu’est mentionné pour la première fois le terme de « gentrification » par la sociologue britannique Ruth Glass. Il est utilisé dans son ouvrage London: aspects of change[55] pour qualifier la réhabilitation de certains quartiers urbains et le remplacement des catégories sociales populaires par d’autres catégories plus aisées. Jusqu’au milieu des années 1980, l’usage de la notion reste limité au monde anglo-saxon.

La notion n'est entrée dans les dictionnaires français qu'en 2003 avec l'ouvrage de Catherine Bidou-Zachariasen intitulé Retours en ville. Des processus de gentrification urbaine aux politiques de revitalisation des centres[56]. La gentrification traduit la création d'une nouvelle centralité urbaine, sa mutation, son embourgeoisement ou la séparation des quartiers en fonction de la richesse et ce que cela implique (attractivité, nouveaux habitants, nouvelles constructions). Selon Anne Clerval[57] - [58] - [59], on assiste à un enrichissement des quartiers via un accroissement de la valeur immobilière. La notion de gentrification désigne une forme particulière d’embourgeoisement des quartiers populaires, qui passe à la fois par la transformation de l’habitat, mais également par la transformation de l’espace public et des commerces.

Selon Mathieu Van Criekingen et Antoine Fleury (2006)[60], la mutation des structures et des paysages commerciaux constituent un élément significatif de la gentrification. C’est la marque la plus visible de celui-ci à l’échelle locale. Ainsi, dans le monde francophone, l’intérêt académique et politique se porte avant tout sur les quartiers périphériques, mais a une ampleur limitée à l’inverse du phénomène dit de « suburbanisation » (la migration en périphérie des classes moyennes). Les phénomènes de « yuppies » (young urban professionals), « bobos » (bourgeois-bohèmes) ou encore « jupes » (jeunes urbaines professionnelles émancipées et seules) apparaissent. Selon David Brooks (2000)[61], les personnes s’appropriant les quartiers centraux réhabilités, les gentrifieurs, correspondent majoritairement à ceux qui sont désignés comme « bobo », résider dans ce genre d’espace étant presque devenu un critère d’appartenance à cette catégorie de personnes.

Inégalités et géographie engagée

La géographie engagée analyse et dénonce la production des écarts sociaux à travers l’espace. L’engagement implique une redéfinition de la discipline qui ne doit plus être neutre, mais utile à la société.

Les premiers tenants de ce revers épistémologique et politique sont les géographes anglo-saxons de la géographie radicale. David Harvey dans Social Justice and the City (1973) développe une théorie marxiste de la ville inspirée des travaux d’Henri Lefebvre (Le droit à la ville, 1968). William Bunge, autre géographe « radical » organisa des « expéditions géographiques » dans des quartiers urbains pauvres de Detroit (Michigan) pour y dénoncer les inégalités intrinsèques au capitalisme et l’utilisation de l’espace pour la reproduction de ce système. William Bunge intégra l’avis des personnes concernées à son analyse, le savoir produit devant être transmis pour servir à la contestation politique du pouvoir en place.

Richard Peet, dans son ouvrage Inequality and Poverty : a Marxist-Geography Theory (1975), étudie les concentrations perpétuelles de pauvreté et de problèmes sociaux dans certains quartiers urbains qu’il nomme alors « urban underclass » (notion empruntée à la sociologie).

C’est avec la même approche et durant la même décennie que David Sibley écrit son ouvrage Outsiders in an Urban Society (1981). Ce sont les études menées par l’auteur sur les gitans anglais aux environs de Hull qui seront à l’origine de ces textes. Si par la suite Sibley s’est ensuite concentré sur le lien entre marginaux (outsiders) et la construction de l’espace, il a élargi ses cas d’étude, passant ainsi des enfants gitans aux dynamiques familiales et à l’espace domestique. Ce qui l’amènera à publier Geographies of Exclusion (1995), un ouvrage clé dans la littérature géographique sur l’identité et la marginalisation[62]. Dans cet ouvrage il définit la tendance des groupes dominants à purifier l’espace à travers l’exclusion des groupes minoritaires vus comme sales (dirty). Pour cet apport, l’influence des théories féministes, de la géographie humaine et, en particulier, de la psychanalyse est sûrement fondamentale. Pour Sibley, l’importance accordée par la psychanalyse aux processus de maintien de sa propre identité (self-identity), s’exprime dans un désir, souvent inconscient, de maintenir une pureté et propreté autour de soi[62] [ii]. Les groupes hégémoniques sont amenés à identifier dans les groupes marginaux et perçus comme déviants, cette saleté qu’ils échappent inconsciemment. L’importante contribution de ce travail doit être trouvée dans l’idée que le processus de marginalisation noue des liens avec l’imaginaire stéréotypé des groupes sociaux à un niveau psychologique.

En France la géographie des inégalités est moins radicale. La géographie sociale s’est beaucoup développée dans les années 1960-1970. En 1975, Jacques Lévy fonde la revue interdisciplinaire EspacesTemps centrée sur l’analyse de l’espace social. Celle-ci se concentra dans ses débuts sur l’analyse de la dialectique social / spatial. Dans La géographie sociale publiée en 1984, Armand Frémont affirme que l’inégalité sociale est aussi une inégalité spatiale. L’exclusion sociale devient alors synonyme de marginalisation géographique et inversement.

La géographie sociale française souhaite aussi impliquer les sociétés dans l’analyse de l’espace et surtout dans son aménagement. Ainsi, Antoine Bailly prône une « géographie par le bas » à l’écoute des populations.

Le postmodernisme dynamisa les études géographiques engagées traitant des inégalités. En effet ce nouveau courant s’oppose aux discours dominants en les déconstruisant et en valorisant les points de vue des opprimés. Cette géographie affirme donc son caractère militant en voulant agir sur les représentations de l’espace et des sociétés. C’est le cas de Robert Hérin, un géographe contemporain, dont les travaux portent sur les rapports collectifs au travail, à la reproduction biologique, à la santé, à l'éducation, à l'habitat, aux loisirs, à l'information, notamment face à l’amplification de l'individualisme et aux crises économiques dans les pays développés au cours des années 50-60. Ce géographe engagé a participé à de nombreuses études concernant la répartition de la formation et du travail en France. Dans son article « Chemin faisant, Parcours en géographie sociale », il soutient l'idée selon laquelle « le travail est une valeur essentielle, créatrice de lien social et moteur de socialisation, et levier d'épanouissement personnel et de reconnaissance sociale »[63] - [64].

C’est également dans cette géographie postmoderne que s’épanouit la géographie postcoloniale, qui analyse les rapports à l’espace des groupes minoritaires, et les géographies féministes. Les constructions genrées au sein du savoir géographique est une des recherches principales de Gillian Rose, une géographe britannique des années 1990, notamment connue pour son ouvrage Feminism and Geography, publié en 1993[65]. Elle y critique l’approche dite-masculiniste de la géographie. Elle questionne la manière dont les géographes ont forgé une géographie qui légitime les formes masculines de savoir géographique en isolant les manières féminines de savoir et d’aborder la science. Ce privilège du masculin sur le féminin est connecté à la construction d’un dualisme de nature dominant « nature/culture ». Elle illustre cette binarité avec deux courants de pensées distincts : le courant de pensée scientifique-social, qui se réclame de vérités rationnelles et objectives, et le courant de pensée esthétique, qui féminise les lieux et les paysages. En montrant que les géographes culturels étudient des paysages qui incarnent des perspectives masculines, elle cherche à démontrer comment la compréhension et les expériences mises en place ont été marginalisées dans la discipline. Parallèlement, Gillian Rose intervient dans les débats féministes méthodologiques. Elle fait appel au concept de performativité introduit par Judith Butler pour critiquer l’utilisation féministe de la notion de réflexivité comme stratégie pour situer les connaissances géographiques. On a reproché à Rose de ne pas interroger les catégories de genre, de classe, d’ethnicité, de nationalité ou de sexe. Avec Writing women and space, Colonial and Post-colonial geographies, elle évoque les multiples sens de subjectivité des femmes, illustrés par des représentations écrites de différenciation spatiale. Elle fournit des exemples empiriques de recherche en géographie féministe, tout en soulignant le manque de savoir centrés sur la femme.

En 1991, Kimberlé Crenshaw créé le terme « intersectionnalité » désignant « la situation de personnes subissant simultanément plusieurs formes de discrimination dans une société » (Elsa Dorlin). Des études sont alors menées sur les « femmes noires aux États-Unis » par exemple. Ces études souvent très militantes se sont plus développées dans les pays anglo-saxons.

Justice spatiale

La justice spatiale (spatial justice) est un concept scientifique qui consiste à « replacer l’espace au centre de la réflexion sur les sociétés contemporaines »[66]. Cette notion n’est pas récente en géographie ; elle trouve son origine avant tout dans la géographie radicale mais également urbaine. Elle est apparue pour la première fois dans le monde anglophone dans les années 1970 par le biais de la géographie radicale.

En l’occurrence, des géographes britanniques dont John Rawls, Richard Peet, David Harvey, Marion Young se sont penchés sur la notion de justice spatiale dans le but de réduire voire supprimer les inégalités socio-spatiales par une gamme de mesures politiques et techniques. Chacun de ces géographes anglo-saxons cités, possède une position spécifique souvent en forte contradiction avec celles des autres dans le champ d’application de la justice spatiale. Cependant tous s'accordent sur l'objectif de « réduire » ou « abolir » les inégalités socio-spatiales. Dans sa thèse intitulé La Théorie de la justice, John Rawls défend l’idée d’une justice fondée sur l’équité, d’une société égalitaire, dans la mesure où les universalistes prétendent ne voir que des individus égaux en droits et n’avancent pas le constat de la présence de nombreuses formes de discriminations. La position de la justice spatiale dans les questions de sociétés s’ouvre à une diversité de champs d’actions. En effet, David Harvey, un géographe radical s'oppose également à une géographie conventionnelle dont les pouvoirs dominants sont privilégiés au détriment des peuples « indigènes ». À partir de là, il applique cette dimension de la justice à l’espace. La géographie radicale de David Harvey s’inscrit d’une part dans une vision néo-marxiste qui se penche sur la thématique des inégalités. Il conçoit le capitalisme comme une base fondatrice des injustices socio-spatiales.

En dehors de l’espace anglo-saxon, il est indéniable de savoir que la justice spatiale constitue un des objets principaux de la géographie sociale en France, elle constitue une base des analyses d’interactions entre espace et société tout en se fusionnant avec la géographie classique. La notion de justice spatiale est introduite dans la géographie française en 1977 lors d’un débat organisé entre géographes français et anglais. Alain Reynaud fut le précurseur de la notion justice spatiale en France. Il appliquait la justice spatiale dans une approche d’aménagement du territoire où il étudiait les inégalités régionales du degré inférieur (local) au degré supérieur (mondial)[67]. Cependant, les géographes de son époque n’ont pas apprécié cette démarche de la justice spatiale dans son échelle globale, leur démarche s’appuyait particulièrement sur une échelle régionale voir locale.

Ré-unificatrice des démarches de la géographie humaine, la notion de justice spatiale est appliquée selon des échelles d’études, du global au local. Cependant elle soulève essentiellement une multitude de questions que ce soit dans la redistribution des ressources, de services, de biens mais surtout dans une vocation défensive en ce qui concerne l’oppression de peuples minoritaires (peuples autochtones aux Amériques dans les années 1970). Aujourd’hui, elle est fortement utilisée dans les études urbaines. En suivant cette optique, la dimension spatiale de la justice se voit même être un levier essentiel des politiques territoriales et « son influence est telle que l’on a pu considérer que l’aménagement du territoire et la recherche de la justice spatiale étaient équivalents »[68]. C’est à l’aune de cette influence que la justice spatiale est actuellement revisitée et réactivée face aux inégalités qui ne cessent de se creuser.

Géographie de la santé

C'est en 1943 que l'idée du lien entre santé et géographie émerge avec la publication de l'ouvrage Fondements biologiques de la Géographie humaine de Maximilien Sorre, qui fait alors partie du courant déterministe de la Géographie. Le concept qu'il développe est appelé d'abord géographie médicale. Il relie principalement des termes physiques de la géographie (milieu) avec les maladies[69]. Cette discipline s'apparente au départ à l'épidémiologie. Le concept se développe à mesure du temps et inclut dans la discipline des concepts sociologiques, économiques et d'aménagement du territoire. Il croise alors les données de la maladie et des soins avec le territoire. La cohérence de la géographie de la santé prend alors sens. La géographie de la santé est considérée comme l'aboutissement ou le croisement des domaines de la géographie des soins et de la géographie des maladies[70]. La géographie des soins analyse l'offre de soins d'un point de vue spatial et social. Elle développe le concept d'espace médical et de ses pouvoirs d'attractivité et toutes les dynamiques qui occurrent entre l'espace et les propositions de soins. La géographie des maladies croise la répartition des maladies avec l'espace et le territoire. Elle se charge d'une analyse spatiale des maladies et développe des modèles de distribution.

Le rôle de la géographie de la santé aujourd'hui est important. Elle participe à la prévention des risques sur la santé (les dégradations environnementales et l'impact sur la santé), de l'encadrement des populations en termes de soins et s'inscrit de plus en plus dans les démarches de l'aménagement du territoire[71].

Quelques géographes-clés

Jean Brunhes

Jean Brunhes est un géographe français. Né à Toulouse en 1869, Brunhes est bien connu pour être un des premiers géographes à rechercher le rapport entre la géographie et le champ social. Il a notamment fondé un sous-domaine de la géographie sociale, que l'on nomme la « géographie humaine ». Il définit et expose les grandes lignes de cette théorie dans son œuvre La géographie humaine. Essai de classification positive. Principes et exemples[72].

Publié en 1910, cet essai-ci affirme qu’il existe trois besoins fondamentaux de l’espace humain : se nourrir, se vêtir, et dormir[73]. Chez Brunhes, ces trois besoins gèrent la physionomie extérieure des espaces. Ils aménagent la vie terrestre et les groupes humains qui demeurent au sein de cet espace[73].

Par conséquent, Brunhes a donc la voie au progrès du champ géographique social par rapport aux besoins humains.

Renée Rochefort

Renée Rochefort est une géographe française. Née à Lyon en 1924, et morte en 2012, Rochefort est connue pour sa mise en cause du déterminisme géographique[74]. Dans sa thèse elle montre ainsi que le climat et la qualité des sols ne sont pas déterminants dans les problèmes de développement en Sicile par rapports aux facteurs sociaux et politiques[74].

Contre ce déterminisme, Renée Rochefort propose un « renversement de l'ordre des facteurs »[75]. Elle indique ainsi :

« La géographie sociale commence avec un renversement de l'ordre des facteurs, un renversement d'intérêt, pour ne pas dire de direction de pensée, lorsque le géographe décide d'accorder plus d'importance au groupe humain qu'à l'espace ou plus exactement décide d'accorder de l'importance, au groupe humain d'abord, à l'espace ensuite, étant entendu que ce groupe humain baigne dans l'hétérogénéité de l'espace. » Renée Rochefort, « Géographie sociale et sciences humaines », Bulletin de l'Association de géographes français, 1963, XL, n° 314, p. 20 (18-32)[76].

Les écrits de Rochefort se focalisent sur la question du travail, notamment dans le domaine agricole, mais aussi sur les activités industrielles et tertiaires[77]. Elle a conduit ses recherches en Sicile, en Italie[77] - [74]. Elle prône aussi une forme d'interdisciplinarité[74].

Ses contributions au champ sont utiles pour comprendre le lien entre l’espace et le travail. Elle est considérée comme l'une des figures essentielles des débuts de la géographie sociale en France[78] - [79]. Elle décède en 2012.

Raymonde Séchet

Raymonde Séchet est une géographe française. Elle conduit la plupart de sa recherche sur le lien entre la sexualité, la pauvreté et l’espace public. Elle documente notamment les problématiques propres aux homosexuels et prostituées dans l’espace public[80].

Avec son collègue Emmanuel Jaurand, elle analyse la dimension spatiale des sexualités dans l'article « Sexualités et espaces publics ; identités, pratiques, territorialités » publié dans la revue Géographie et cultures[81]. Dans cet article, ils affirment que le lien entre la sexualité et l'espace a trois dimensions : les rapports sociaux, les rapports des acteurs aux normes et territorialités, et la dimension spatiale des revendications politiques et sociales[81].

Séchet est enseignante-chercheuse en géographie sociale à l'université Rennes-II[82].

Gill Valentine

Gill Valentine est une géographe anglaise spécialisée dans la géographie sociale en particulier la géographie du genre, des sexualités et des jeunes. Dans ses plusieurs ouvrages, Valentine explore le lien entre les identités sociales et l’appartenance. Ses enquêtes se manifestent notamment sous le coup d’analyser la consommation de l’alcool chez les jeunes, la géographie de la femme, l'éducation et l'enfance.

Le géographe américain Thomas Herman dit que la recherche de Valentine est une des enquêtes les plus compréhensives par rapport à la trajectoire de la géographie des jeunes[83].

Demeurant dans le Royaume-Uni en ce moment, Valentine est professeure de géographie à l'université de Sheffield.

Phil Hubbard

Phil Hubbard est un géographe anglais. Il mène plusieurs études dans la géographie sociale, dans des champs tels que les villes et le changement social, la sexualité et l’espace, la consommation urbaine, la géographie légale[84].

Hubbard s’intéresse de la ville comme un site de conflit social. C’est pour çà qu’il recherche la prostitution urbaine (sa régulation, sa localisation, son impact) et le divertissement sexuel dans la ville.

Demeurant dans le Royaume-Uni en ce moment, Hubbard est professeur des études urbaines au King’s College de Londres[84].

Géographie sociale à l'étranger

Géographie sociale en Italie

La géographie sociale italienne possède des similitudes avec la géographie sociale française selon Jean-Marc Fournier[85]. En Italie, elle s'est développée pour contrer la « géographie fasciste sous-jacente » qui ne prend pas en compte les transformations de la société et reste figée dans le temps. Avec des bases théoriques d'inspiration marxiste, la « géographie démocratique » se concentre sur les questions sociales, les actions et la critique d'une géographie dominante dans les milieux universitaires. Elle se constitue en réseau et n'est pas institutionnalisée dans les universités. Il existe aussi des différences de positionnement entre les chercheurs, comme pour la géographie sociale française.

L'ouvrage[86] d'Isabelle Dumont et Claudio Ceretti recense les échanges qu'ont pu avoir les géographes italiens et français lors d'une rencontre à Padoue en 2009 (suivie d'autres rencontres annuelles) autour du thème de la géographie sociale. Bien que les géographes italiens se considèrent comme plus en retrait par rapport à leurs homologues français[87], l'apport des géographes italiens n'est pas négligeable. Les comptes rendus de l'ouvrage théorique de Mirella Loda[88] et les différentes études de cas témoignent de l'attrait des chercheurs italiens pour la géographie sociale. Des thèmes comme l'immigration dans l'aire métropolitaine de Naples, la prostitution dans la population migrante en Italie sont par exemple abordés. Les travaux d'Ernesto Mazzetti[89] s'intéressent à la crise sociale et politique qui touche le sud de l'Italie et à l'expansion de l'urbanisation et ses conséquences socio-économiques sur le territoire italien. De ce fait, la démarche de ces géographes est donc éminemment sociale. Par exemple, Franca Miani[90] propose d'intégrer une réflexion sur la géographie sociale concernant les transformations urbaines en prenant en compte les enjeux autour de la qualité de vie, du logement, du développement durable à travers l'expérimentation de nouveaux modèles d'urbanisme.

Les autres colloques franco-italiens, notamment celui de 2016 à de l'université de Tours intitulé « Pensée la fabrique de la ville en temps de crise(s)' »[91], ont permis à de nombreux enseignants-chercheurs (anthropologues, géographes, sociologues, spécialistes de l'aménagement...) de confronter leurs travaux. Maurizio Memoli, Alberto Pisano et Matteo Puttilli traitent des politiques néo-libérales et de leurs conséquences sur le développement local à travers le cas du quartier de Villanova à Cagliari (Sardaigne). Edigio Dansero, Giacomo Pettenati et Alessia Toldo s'intéressent à l'Urban Food Planning et au rôle clé de la ville dans la mise en place des politiques alimentaires (Turin).

Géographie sociale au Royaume-Uni

Au Royaume-Uni, les domaines de la géographie sociale et culturelle sont très liées et les deux disciplines se construisent ensemble. Le groupe d’étude « Social and Cultural Geography » crée en 2003 réunit des géographes britanniques aspirant à établir l’identité de la géographie sociale et culturelle ; ses enjeux, engagements et perspectives[92]. Il appelle à la re matérialisation des deux disciplines à travers deux démarches distinctes. Les travaux de géographie sociale et culturelle britannique récent portent sur les thèmes de l’injustice spatiale et du bien-être. Ils témoignent d’une forte volonté critique et d’un engagement politique[93]. Elles épousent de sujets extrêmement variables et pensent les inégalités par le prisme des identités religieuses ou des communautés. Ces derniers, plus difficilement applicable à l’organisation sociale française ne sont pas aussi largement traités par la géographie sociale française. En plus de se recentrer sur les questions d’inégalités sociales, la re matérialisation de la géographique sociale britannique aspire également à développer de nouvelles méthodes qui reposeraient sur des acquis concrets. Celles-ci ont pour but de pallier les biais de positionnement et de représentativité dans les études réalisées. La géographie sociale et culturelle britannique peut-être incarnée par l’emotional geography[94], discipline traitant des significations immatérielles basées sur les différents sens produit par des objets géographiques matériels.

Enfin la re matérialisation de la géographie sociale et culturelle britannique se heurte au renforcement des institutions qui hiérarchisent les savoirs produits, favorisant la production de savoirs positionnés et non représentatif. À l’échelle globale, les travaux britanniques reste surreprésentés dans la mesure ou la langue anglophone demeure la plus valorisée dans la production d’études et de recherches.

La discipline est portée par des géographes tel que Phil Hubbard, spécialiste des questions sociales à l'échelle urbaine dont on retrouve les travaux dans la revue Social & Cultural Geography.

Géographie sociale aux États-Unis

La géographie sociale aux États-Unis ne possède pas une place à part entière dans la géographie contrairement au Royaume-Uni, comme le montre Vincent Del Casino, professeur de géographie, dans son article intitulé « US Social Geography, alive and Well ? »[95]. Elle n'est pas institutionnalisée. Même si elle est présente dans de nombreux articles, elle traverse de nombreux champs de la géographie. Apporter une nouveau souffle à la géographie Sociale ou même pouvoir débattre sur celle-ci est alors complexe puisqu'elle n'existe pas en tant que telle, elle n'a pas d'identité bien définie. Elle est alors à la fois marginale mais également centrale dans la géographie aux États-Unis. La géographie sociale est considérée comme une sous-discipline provenant d'un mélange de plusieurs théories, approches méthodologiques et de pratiques techniques qui peuvent être perçus comme disparates avec des intersectionnalités à l'intérieur même de la « sous-discipline ». Alors même que la géographie culturelle est au contraire perçue comme un ensemble bien organisé[96]. C'est d'ailleurs à travers cette dernière que beaucoup de recherches appartenant à la géographie sociale ont été menées.

Cependant, l'émergence de cette géographie et sa diffusion a d'abord été marqué en 1920 par Harlan Barrows (président de l'Association of Americans Geographers) qui a défini la géographie comme étant « the science of human ecology » incluant trois sous-disciplines : l'économie, la politique et la géographie sociale[97]. De plus, lors de la première partie du XXe, la population des États-Unis est devenue plus urbaine que rurale, les géographes ont alors tenté de comprendre les pratiques humaines. En 1925, Robert Park, Ernest Burgess et Roderick McKenzie's proposent un modèle de ville fondé sur Chicago montrant que les formes urbaines sont issues du complexe social. Il s'agit d'un point d'émergence de la géographie Sociale. Celui-ci donne naissance à de nombreuses approches sur la ville et la population urbaine qui vont dominer la géographie entre 1950 et 1980[98].

Néanmoins, la géographie Sociale a également été diffusée à travers les travaux de géographes radicaux qui s'appuient majoritairement sur les théories marxistes interrogeant alors les inégalités et différences socio-spatiales dans les années 1970. Ces derniers s'expriment dans la revue anglo-saxonne Antipode comme Richard Peet en 1977[99]. David Harvey (Géographe radical anglais) a notamment contribué à la diffusion de la géographie sociale aux États-Unis à travers Social Justice and the City publié en 1973 où il montre le lien fort entre la société et l'espace[100].

L'arrivée d'une nouvelle géographie culturelle dans les années 1980 a participé au développement de la géographie sociale, les géographes portent un intérêt aux processus sociaux et aux façons dans les catégories sociales sont culturellement construites. Don Mitchell (professeur de géographie culturelle) montre qu'il existe, outre des relations de classes, des relations de genre, de race et de sexe. Son analyse est fondée sur le social[97].

Même si la géographie sociale est considérée comme une sous-discipline, Il existe des géographes américains qui se revendiquent comme faisant partie à part entière de la géographie sociale. C'est notamment le cas de Vincent del Casino. Ces derniers participent à l'innovation de nouvelles théories socio-géographiques. En effet, de récentes théories et approches méthodologiques ont été développées comme le montrent les travaux de Merrill sur l'immigration et les politiques raciales de 2006[97].

Géographie sociale en Espagne

Influencée par les tendances radicales de la géographie anglophone, l’Espagne développe sa géographie sociale et culturelle au cours des années 1960 et 1970 par le biais de jeunes universitaires désirant aller à l’encontre de l’isolation intellectuelle du pays mise en place par Franco. Les questions urbaines et sociales sont alors étudiées par les géographes espagnols. Toutefois, ces changements permettent l'éclosion de ce qu'on appelle la géographie Marxiste. La géographie sociale peine à s'implanter en Espagne. Contrairement à la France, elle ne possède pas de chef de file en mesure de diffuser la géographie sociale dans le pays. Certains travaux ne sont pas identifiés par leurs auteurs comme de la géographie sociale. Il est donc difficile de voir l'impact de ces bouleversements sur la géographie sociale et de sa naissance en Espagne[101].

Après la transition démocratique qui a eu lieu à la fin des années 1970, la géographie espagnole a été influencée par les interprétations françaises, anglophones et brésiliennes. Par exemple, l'ouvrage de Milton Santos Pour une géographie nouvelle[102] sert à certains géographes espagnols pour développer leur définition des relations entre le temps social (en quelque sorte la société) et l'espace, pivot essentiel de la géographie sociale en général. Les travaux de Josefina Gómez Mendoza et Nicolas Ortega Cantero[103] mettent en relation les contextes, les processus d'internationalisation, les pratiques et les sujets étudiés en géographie internationale[101].

Les géographes espagnols se sont notamment intéressés au rôle des femmes dans la société. Les campagnes et les villes ont fait l'objet de plusieurs études poussées à ce propos. Des auteurs tels que Gemma Cànoves et Montserrat Villarino[104] ont noté la présence des femmes dans le tourisme rural ou comme Ana Sabaté Martinez[105] dans l’industrie de l’agriculture. De nombreux géographes se sont également penchés sur la question du rôle de la femme dans les villes tels que Gemma Cànoves ou Maria Prats[106]. La géographie espagnole tient son originalité par les sujets qu'elle traite, mais également par la part importante féminine parmi les géographes cités précédemment. D'autres sujets ont été abordés comme les quartiers lesbiens et homosexuels par l'auteure Emilia Garcia Escalona[107]. Cette dernière a instauré un modèle de quartier « gay » basé sur plusieurs facteurs : les réseaux commerciaux et services pour personnes lesbiennes, la présence d'associations préventives et d'une culture homosexuelle dans ces quartiers[108].

L'étude de l'espace urbain a aussi été faite pour toucher la question des immigrants venant d'autres pays européens ou de pays étrangers à l'Union européenne comme l'ont fait les géographes Monica Buckley Inglesias[109] ou Pablo Pumares Fernandez[110]. La ville est aussi analysée par des auteurs espagnols comme un lieu dédié et géré par la consommation. Les études de Carles Carreras et Jorge Romero[111] vont en ce sens.

Géographie sociale en Allemagne

Benno Werlen est l'un des plus célèbres géographes allemands de ces trois dernières décennies et a inspiré les nouvelles générations de chercheurs en géographie humaine[112]. Spécialiste de la géographie sociale, qu’il étudie à travers l’analyse spatiale, contrairement à la géographie francophone qui elle s'oppose à cette approche[112]. Werlen la définit comme le « rapport entre société et espace » et la résume en 3 termes : « Société, Action, Espace »[112]. Selon lui, la géographie sociale et son analyse se fondent sur le « faire »[112], c’est-à-dire qu’elle s'appuie sur la théorie de l'action[112] qui englobe tous les paramètres et situations de la vie de tous les jours[113].

Werlen s'est longtemps inspiré de la géographie humaine anglo-saxonne[112], reprenant l’idée de « turns » (linguistique, culturel, spatiale)[114] qui expliquent les motivations des théories et engagements empiriques[113]. Ces « turns » ont permis d'avoir une reconnaissance universelle de l'idée de « socially constructed »[114], soit « socialement construit »[113], selon laquelle l'espace est considéré comme un récipient où les structures et les événements sociaux importants se produisent[113]. En outre, l'humain est considéré tel un acteur social et Werlen lui accorde un niveau de liberté suffisant pour faciliter les interprétations de leurs motivations, pensées, intentions, mémoires, expériences et désirs et finalement il crée et construit d’où le terme « socially constructed »[113].

L'existence des intentions humaines et du vouloir (l’envie) est bien réelle mais ces derniers ont le statut de simple « référence »[113] c’est-à-dire qu’elles justifient les actions déjà commises, contrairement à l'action qui semble parler d'elle-même[113]. Autrement dit, l’action conduit à des résultats évident contrairement aux envies qui restent souvent des pensées et des projets non mis en œuvre, Toujours selon Werlen, l'espace est créé à travers l'action humaine; c’est ce qu’il nomme le « space making »[113].

L’espace est considéré par le géographe comme un corps central mais dénué d'existence à priori de l'action humaine[113], aussi l'espace et la société comme deux blocs qui s'opposent[112]. Pour finir, l'action a plus d’importance que les motivations qui l'anime, ce que le géographe allemand résume par la phrase : « the focus is on the latter »[114], l’importance est sur le résultat.

Géographie sociale en Argentine

L’Argentine a commencé avec deux courants de géographie sociale depuis le début du XIXe siècle. Le premier était celui de l’épistémologie naturaliste lequel a été intégré dans le programme scolaire en fassent partie des livres ainsi que des encyclopédies utilisées par les écoles primaires. Le deuxième courant connu comme l’étude anthropogéographique ce concentrait sur la culture matérielle ainsi que sur la toponymie pour faire des analyses géographiques. Ce deuxième courant est devenu marginal dans les années 1940 parce que les géographes naturalistes tels que Federico Daus ont décrit la géographie de Vidal comme plus appropriée pour décrire la situation du territoire argentin[115].

La modernisation de la géographie a eu lieu en Argentine avec Elena Chiozza vers la seconde moitié du XXe siècle. Elle a enrichi ses perspectives à travers ses études dans différents domaines et c'est à ce moment que la professionnalisation des sciences sociales a eu lieu. Ceci est un tournant important car auparavant, les études de géographie étaient orientées vers le monde académique tandis qu'avec l'approche sociale; la recherche, le travail et les professions non-académiques ont commencé à se développer. Autrement dit, la géographie de l'action a également été établie en Argentine à travers la géographie sociale.En reprennent la citation précédente de Guy Di Méo et Pascal Buleon, c’était dans ce moment-là que le concept d’espace est introduit dans les études géographiques ainsi que les relations entre la société et l’organisation spatiale.

Ce nouveau courant est conflictuel avec la géographie de Richard Hartshorne (un géographe Américain naturaliste) laquelle était prédominante à l’époque ; la modernisation de la géographie avait éléments de la théorie de la dépendance ainsi que marxistes, un exemple est la création du Journaux géographiques « El País de los Argentinos » lequel parlait de inégalités, peuplements traditionnels face à l’économie moderne, entre autres. Ce journaux fut diffusé entre 1974 et 1974 en s’arrêtent en raison de la dictature militaire (entre 1976 et 1983) et ce n’est jusqu’à les années 1980 que la géographie sociale a pu être rediffusée avec les nouveaux ouvrages « Aportes para el Estudio del Espacio Socioeconómico » entre 1986 et 1989. Cette nouvelle phase montre des renouvelassions de perspectives, nous retrouvons encore des aspects marxistes inspirés par le géographe brésilien Milton Santos qui reconnaît par exemple que l’espace social est construit de l’espace physique avec les caractéristiques de culture, pouvoir, et production, du lieu.

Malgré l'influence marxiste persistante dans l'histoire de la géographie argentine, aujourd'hui les thèmes de recherche ont été renouvelés en se concentrant sur quatre thèmes principaux ; les questions environnementales, où les risques et la vulnérabilité sociale sont au centre des études sur la dégradation de l'environnement, en second lieu, les études rurales et urbaines ont gagné en popularité, principalement dans l'analyse des dynamiques rurales et urbaines et comment cela se traduit par la production de zones rurales périphériques, comme l'a indiqué Barros[116]. Parmi les sujets les plus étudiés dans ce domaine figurent également des études sur la mondialisation, les flux migratoires et leur contexte social, le renouvellement urbain et les politiques néolibérales, qui sont également pertinentes pour la géographie sociale italienne. Troisièmement, la géographie du genre a eu son époque populaire à la fin des années 1990 avec les mouvements féministes, mais aujourd'hui la géographie du tourisme est un étude qui gagne plus d'intérêt dans la politique et économie du pays, ainsi que par rapport aux impacts de l'environnement, le patrimoine et le développement de la localité.

Géographie sociale en Asie du Sud Est

L'Asie du Sud-Est est une région englobant trop de situations et de cultures différentes pour en faire un tout homogène[117]. Cependant certains traits communs peuvent être perçus, de par l'histoire de la région ponctuée d'importants flux migratoires, ainsi que par diverses colonisations occidentales.

Les géographes de l'Asie du Sud-Est vont être rattachés à des institutions publiques comme des universités, ou, à des institutions privées comme des ONG. Une institution publique qui est donc rattachée à l'État va plutôt orienter ses recherches sur des thématiques souhaitées. Certaines institutions portent une part importante de la recherche dans le domaine de la géographie sociale en Asie du Sud-Est, c'est le cas de l'université de Singapour.

La géographie sociale dans cette région du monde a évolué de façon rapide depuis les années 1970, avec l'émergence de politiques sociales et culturelles portant un grand intérêt à la construction identitaire des individus. Ainsi l'identité nationale et la fixation des frontières étatiques dans les esprits sont des thèmes souvent abordés. Cependant la multitude d'appartenance socioculturelle des habitants qui traversent ces frontières gouvernementales montre bien la difficulté d'imposé à tous les habitants des frontières étatique.

Cet volonté de découpage en États-nations, à forte influence occidentale est un sujet souvent traité par les géographes. La colonisation est étudiée par certains comme faisant partie d'un héritage patrimonialisé sélectif par le pouvoir en place, c'est le cas de Kroff. Mais d'une façon plus actuelles la colonisation est vue par des géographes comme étant le fruit d'un soft-power anglo-saxon. Bunnell y expose d'ailleurs dans son étude des Twin Towers de Kuala Lumpur en Malaisie, l'intention de marquer dans l'espace, et de légitimé le pouvoir et l'idéologie porté par les politiques en place, avec la construction de bâtiments monumentaux, et prouvant une forte influence américaine sur ceux-ci. Selon Bryant, la représentation du pouvoir va alors passer par l'idée de développement et de modernité, étant véhiculé par l'idéologie occidentale du « progrès », et pouvant alors passé par une politique d'aménagement urbain, comme le Super Corridor Multimédia de Malaisie qui a pour ambition de connecter tout le territoire.

La question de la création identitaire est une thématique fondamentale de la géographie de l'Asie du Sud-Est. Le gouvernement est d'ailleurs un acteur prédominant dans ces études. La volonté du pouvoir en place de créer un imaginaire collectif, ainsi que d'y assoir sa légitimité passe donc par l'espace, en y déployant des symboliques visibles. Mais cela entraîne aussi en contrepartie par une marginalisation de groupe minoritaire, qui refusent de ce laisser déposséder de leurs cultures et pratiquent, comme l'à mis en avant l'étude de Berner et Korf en 1995 sur les résistances à la culture global à Manille et à Bangkok. Nicholas montre à ce propos que la marginalisation de certains groupes de la population est marqué pour certains par le stigmate d'« indigène ». Un statut qui pour Bryant, révèle la montée d'une idéologie occidentale écologiste sur des populations vue alors comme « traditionnelle ». Cependant d'autres études comme celle de Chang en 1997, viennent approfondir la position de ces groupes traditionnels, qui peuvent être mis en avant par des politiques économiques tournées vers le tourisme, mais d'un autre coté réprimandés si certaines pratiques vont à l'encontre des normes de la société.

Dans cette ambivalence de l'État face à l'acceptation de certains comportement par rapport à la morale définit. Des géographes mettent en lumière le paradoxe encore plus important du positionnement de la femme dans certaines sociétés et son rôle. Ainsi le genre et plus précisément le rôle de la femme dans la société est une thématique trouvant beaucoup d'intérêt par les chercheurs dans le domaine socio-spatial en Asie du Sud-Est. Dans la région les femmes sont souvent positionnées comme femme au foyer, un statut normatif du genre qui peut alors être politiquement renforcé selon le pays. L'étude de Huang et Yeoh montre à ce sujet l'incorporation progressive des femmes sur le marché du travail comme à Singapour ou à Hong Kong, ce qui à progressivement fait évoluer les idéologies du genre. Cette transformation a souvent été impulsée dans un premier temps par l'admission des femmes migrantes par le gouvernement sur le marché de l'emploi. Même si certaines femmes restent toujours en marge de ces évolutions, les nouvelles générations de femmes se voient être de plus en plus contestataires et mobiles, des caractéristiques centrales dans la construction identitaire, selon Inge Komardjaja.

Enfin, les interactions entre chercheurs d'Asie du Sud-Est peuvent être compliquées par la diversité des langues dans lesquelles sont rédigées les recherches. Cependant l'utilisation de plus en plus importante de l'anglais pourrait permettre la convergence et l'accroissement de la richesse des études interétatique dans la région[117].

Revues scientifiques de géographie sociale

Revues françaises

- Justice spatiale | Spatial Justice

Revues étrangères

- Social & Cultural Geography

Notes et références

- Fabien Guillot, « Relations espaces - sociétés : une définition de la géographie sociale », sur http://www.geographie-sociale.org

- Jacques Lévy et Michel. Lussault, Dictionnaire de la géographie et de l’espace des sociétés, Belin,

- Paul Claval, Épistémologie de la géographie, Paris, Nathan, , 266 p.

- Paul Claval, Histoire de la géographie, , 128 p. (ttps://www.cairn.info/histoire-de-la-geographie--9782130586524.htm), Bilan de la nouvelle géographie page 100

- André Louis-Sanguin, La géographie humaniste ou l'approche phénoménologique des lieux, des paysages et des espaces, Annales de Géographie, n ° 90, p. 561,

- Armand Fremont, Robert Hérin, Jacques Chevalier et Jean Renard, Géographie sociale, Paris/New York, Masson,

- Jean-Marc Fournier et Benoît Raoulx, « La Géographie Sociale, Géographie Des Inégalités », Espaces et Sociétés, , p. 25-32 (lire en ligne)

- Guy Di Méo et Pascal Buléon, L’espace social. Lecture géographique des sociétés, Paris, A. Collin,

- Roger Brunet, Les mots de la géographie, éd., Paris, Reclus,

- Christine Chivallon, Une vision de la géographie sociale et culturelle, Annales de Géographie, n° 634, (www.persee.fr/doc/geo_0003-4010_2003_num_112_634_985), p. 646-657

- Daniel Noin et Colloque de géographie sociale, Géographie sociale, Groupe universitaire d'études sur la population et l'espace social, , 513 p.

- Fabien Guillot, « Epistémologie et histoire de la géographie : Deux dates clés, deux nouvelles étapes... », sur http://www.geographie-sociale.org

- Renée Rochefort, Réflexions liminaires sur la géographie sociale, Paris, Daniel Noin, , page 13

- Guy Di Méo, Une géographie sociale dans le triangle des rapports hommes, sociétés, espaces, vol. 81-2, Bulletin de l’Association des Géographes Français, , 193-204 p. (lire en ligne)

- Guy Di Méo, Une géographie sociale dans le triangle des rapports hommes, sociétés, espaces, vol. 81-2, Bulletin de l’Association des Géographes Français, (lire en ligne), « De bonnes raisons pour faire de la géographie sociale... Mais quelle géographie sociale ? », p. 196

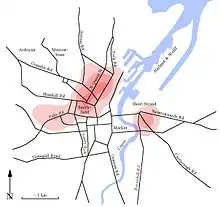

- D'après The Social Geography of Violence During the Belfast Troubles, 1920-22 de Niall Cunningham, 2013

- Fabrice Ripoll, "Du rôle de l’espace aux théories de l’acteur (aller-retour) : La géographie à l’épreuve des mouvements sociaux" dans R. Séchet, V. Veschambre (dir.), Penser et faire la géographiesociale. Contributions à une épistémologie de la géographie sociale, Rennes, PUR, , 397 p. (ISBN 978-2-7535-2677-8, lire en ligne), p. 193-210

- Fabrice Ripoll et Vincent Veschambre, « L’appropriation de l’espace : une problématique centrale pour la géographie sociale », dans R. Séchet, V. Veschambre (dir.), Penser et faire la géographie sociale. Contributions à une épistémologie de la géographie sociale, Rennes, PUR, , 397 p. (ISBN 978-2-7535-2677-8, lire en ligne), p. 295-304

- Vincent Veschambre, "Penser l’espace comme dimension de la société : Pour une géographie sociale de plain-pied avec les sciences sociales", dans R. Séchet, V. Veschambre (dir.), Penser et faire la géographiesociale. Contributions à une épistémologie de la géographie sociale, Rennes, PUR, , 397 p. (ISBN 978-2-7535-2677-8, lire en ligne), p. 211-227

- Rochefort Renée, "Réflexions liminaires sur la géographie sociale", dans Actes du colloque de géographie sociale, Lyon, Daniel Noin, , p. 13

- Jacques Lévy, L'Espace légitime. Sur la dimension géographique de la fonction politique, Paris, Presses de la Fondation nationale de science politique,

- Armand Fremont, Robert Hérin, Jacques Chevalier et Jean Renard, « Géographie sociale », Paris, Masson,

- Fabien Guillot, « Méthodologie de recherche en géographie sociale », sur http://www.geographie-sociale.org

- Madeleine Grawitz, Méthodes des sciences sociales, Dalloz, Paris, 8e édition, p. 384

- M. Grawitz, op. cit., p. 385-386

- Yves Reuter (dir.), Dictionnaire des concepts fondamentaux des didactiques, De Boeck, Bruxelles, 2013 (3e éd. actualisée), 280 p. (ISBN 978-2-8041-6910-7)

- Renée Rochefort, « Géographie sociale et sciences humaines », dans Bulletin de l'Association de géographes français (no 314-315), (lire en ligne), p. 18-32

- Guy Di Méo, Introduction à la géographie sociale, Paris, Armand Colin, , 192 p. (ISBN 978-2-200-27926-4)

- Élisée Reclus, géographe libertaire, Revue Hérodote, no 22, 1981, texte intégral.

- Delphine Papin, Londres à la lumière d’un géographe libertaire, Revue Hérodote no 117, 2/2005, texte intégral.

- Élisée Reclus, L’Homme et la Terre, 1905

- Renée Rochefort, « Pour une géographie sociale de la vieillesse », in Revue de géographie de Lyon, 1965, vol. 40, nos 40-41, p. 5-33

- Jean-Philippe Viriot-Durandal, Christian Pihet et Pierre-Marie Chapon (dir.), Les défis territoriaux face au vieillissement, La Documentation française, Paris, 2012, 183 p. (ISBN 978-2-11-008608-2)

- Isabelle Danic, Olivier David et Sandrine Depeau, Enfants et jeunes dans les espaces du quotidien, Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « Géographie sociale », , 273 p. (ISBN 978-2-7535-1027-2)

- « LOI n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées », sur https://www.legifrance.gouv.fr,

- Comment rendre la ville aux femmes ? (et pourquoi se faire siffler dans la rue n'est pas “plutôt sympa”), article sur le site de Télérama, daté du 19 juin 2014.

- L'usage de la ville par le genre : les femmes sur le site de la ville de Bordeaux

- Les espaces publics bordelais à l’épreuve du genre, sur le site http://www.metropolitiques.eu/

- Le harcèlement de rue, « c’est notre quotidien », article sur le site lemonde.fr, daté du 16 avril 2015.

- (en) JACKSON P., Maps of Meaning, , p. 45

- LEVY J, « La géographie culturelle a-t-elle un sens ? », Annales de Géographie n°660-661,

- Frémont A, Géographie sociale, Masson,

- (fr + et + en) CHIVALLON C, « Une vision de la géographie sociale et culturelle en France » : « A vision of social and cultural geography in France », Annales de Géographie, , t. 112, n°634. pp. 646-657

- George P., Sociologie et géographie,

- Paul Claval, « La géographie et les réalités culturelles », L'Espace géographique, vol. 10, no 4, 1981, p. 242-248.

- Bonnemaison J., Voyage autour du territoire, L'espace Géographique,

- Le Berre, Colloque de la section 39, , p.14-15

- Guy Di Méo, « La géographie culturelle : quelle approche sociale ? », dans Annales de géographie, vol. 2008/2 (n° 660-661),, Armand Colin, (ISBN 978-2-200-92438-6, lire en ligne), p. 47-66

- TOURAINE A., Le retour de l'acteur —Essai de sociologie,

- (en) Mike Crang, Cultural Geography, , 2015 p. (ISBN 978-0-415-14082-9)

- Brun Jacques et Rhein Catherine (dir.), La ségrégation dans la ville. Concepts et mesures, Paris, l'Harmattan,

- Erving Goffman, Comment se conduire dans les lieux publics, Economica, Coll.: Etudes Sociologiques,

- Lenoir René, Les exclus. Un français sur dix,, Paris, Le Seuil,

- Wresinski Joseph, Grande pauvreté etprécarité économique et sociale, Rapport au Conseil économique et social, , p.57

- (en) Ruth Glass, London : Aspects of Change, Londres, MacGibbon & Kee, coll. « Centre for Urban Studies report, no. 3 », , 342 p.

- Catherine Bidou-Zachariasen, Retours en ville. Des processus de gentrification urbaine aux politiques de revitalisation des centres, Descartes, coll. « Les urbanités », , 267 p. (ISBN 978-2-84446-045-5)

- Anne Clerval, Paris sans le peuple : La gentrification de la capitale, La Découverte, , 280p

- Anne Clerval et Antoine Fleury, « Politiques urbaines et gentrification, une analyse critique à partir du cas de Paris », L'Espace politique n°8, (lire en ligne)

- Anne Clerval, « Les dynamiques spatiales de la gentrification à Paris », Cybergeo, (ISSN 1278-3366, DOI 10.4000/cybergeo.23231, lire en ligne, consulté le )

- Mathieu Van Criekingen et Antoine Fleury, « La ville branchée : gentrification et dynamiques commerciales à Bruxelles et à Paris », Belgeo, nos 1-2, , p. 113–134 (ISSN 1377-2368, DOI 10.4000/belgeo.10950, lire en ligne, consulté le )

- Clerval, Anne, « David BROOKS, 2000, Les Bobos, Les bourgeois bohèmes , trad. par M. Thirioux et A. Nabet, Paris, Florent Massot, coll. Le livre de poche, 314 p.. Les “Bobos”, critique d’un faux concept », Cybergeo : European Journal of Geography, (ISSN 1278-3366, lire en ligne, consulté le )