Flexion (linguistique)

En grammaire, la flexion est, dans certaines langues, un procédé d’expression des traits grammaticaux propres à celles-ci par association de morphèmes grammaticaux à une base[1] - [2] - [3] - [4] - [5]. Au-delà de cette définition générale, on trouve chez divers auteurs des visions différentes sur la flexion.

Certains auteurs entendent par flexion seulement le procédé par lequel la forme du mot est modifiée par des affixes qui font corps commun avec la base à laquelle ils sont ajoutés[1] - [2] - [3] - [4]. D’autres auteurs considèrent également comme flexion l’emploi de mots-outils non collés à la base, tels les articles, les verbes auxiliaires, les prépositions, etc., qui sont pour eux des affixes mobiles. Dans cette vision il y aurait une flexion synthétique (par affixes collés à la base), une flexion analytique (par des affixes mobiles) et une flexion mixte, synthétique et analytique en même temps[6].

La flexion diffère d’une autre opération qui consiste à ajouter des affixes, la dérivation lexicale, par le fait que cette dernière est un procédé de formation de mots nouveaux[7].

Dans la suite de cet article on traite comme des affixes grammaticaux seulement les morphèmes qui entrent dans la composition du mot, et comme flexion uniquement l’emploi de ceux-ci.

Typologie des langues en fonction de l’utilisation d’affixes

En typologie linguistique il existe la catégorie des langues synthétiques, caractérisée par l’emploi d’affixes, divisée en celle des langues flexionnelles et celle des langues agglutinantes.

Dans les langues flexionnelles c’est l’expression de plus d’un trait grammatical par un seul et même affixe qui prédomine, ainsi que le fait que le morphème grammatical est parfois incorporé au radical du mot. Par exemple, dans le mot russe домов (domov) « des maisons », l’affixe -ov indique à la fois le genre masculin, le nombre pluriel et le cas génitif (celui du possesseur)[8]. Certains linguistent préfèrent pour ce type de langues le terme « langue fusionnelle »[9] - [10].

Dans les langues agglutinantes on préfère l’indication de chaque trait grammatical par des affixes à part qui se succèdent. En hongrois, par exemple, l’équivalent de домов est házaknak, composé de ház (radical) + -a- (voyelle de liaison) + -k (affixe indiquant le pluriel) + -nak (affixe indiquant le cas datif)[8] - [11].

Certains linguistes limitent la notion de flexion au langues flexionnelles (fusionnelles)[12]. D’autres l’appliquent aux langues agglutinantes aussi[13], les deux types pouvant être appelés « langues à flexion ».

Dans les langues à flexion, le poids de celle-ci diffère d’une langue à une autre. En général, les langues agglutinantes sont plutôt synthétiques, c’est-à-dire que le recours à des affixes y est prépondérante. Parmi les langues flexionnelles il y a également des langues plutôt synthétiques, comme les langues indo-européennes anciennes (sanskrit, grec, latin), mais il y en a aussi qui sont plutôt analytiques, comme le français[14] ou l’anglais[15].

Les mots en fonction de l’utilisation d’affixes

Dans les langues à flexion il y a des classes de mots, appelées traditionnellement « parties du discours », dans lesquelles tous les mots sont flexibles (variables), par exemple les verbes. Dans d’autres classes, comme celle des conjonctions, tous les mots sont invariables. Dans d’autres classes encore, comme celle des pronoms indéfinis, il y a des mots variables et d’autres qui ne le sont pas[16].

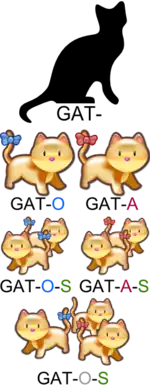

Selon les classes de mots flexibles il existe principalement, en fonction de la langue considérée, une flexion verbale, appelée conjugaison, et une flexion nominale, appelée déclinaison si la langue en cause possède le trait du cas grammatical. Dans la flexion nominale on distingue, également selon les langues, la flexion du nom, de l’adjectif et du pronom[5]. L’ensemble des formes d’un mot résultant de la flexion constitue le paradigme de ce mot[1] - [2].

Le poids de ces types de flexion dans le cadre d’une même langue diffère d’une langue à une autre. Par exemple, le vieux-slave a une flexion verbale et une flexion nominale complexes[17], alors que le bulgare est une langue slave où la flexion verbale se maintient mais la déclinaison est très réduite[18].

La base de la flexion

La base la plus simple à laquelle on peut ajouter un affixe grammatical est le radical. Celui-ci peut être un morphème lexical libre, c’est-à-dire existant en tant que mot autonome aussi. Par exemple chant est en même temps un nom et le radical du verbe chanter[19].

Certains radicaux sont des morphèmes liés, n’existant pas en tant que mots autonomes. C’est le cas, par exemple, de certains radicaux de verbes onomatopéiques, comme ceux qui imitent le coassement de la grenouille dans plusieurs langues : (la) quaxare, (de) quaken, (cs) kvákati, (hu) kovákolni[20].

La base de la flexion peut aussi être un radical auquel on a déjà ajouté un affixe ou des affixes, dérivationnels ou grammaticaux, ou bien des deux types. Une telle base aussi peut être un mot autonome. En anglais, par exemple, le radical play + l’affixe dérivationnel -er donne le mot player « joueur », auquel on ajoute l’affixe grammatical -s pour obtenir players, sa forme de pluriel[4]. Un exemple en hongrois est házasságaimról « au sujet de mes mariages », dans le cas duquel, après l’ajout de chaque affixe, on obtient un mot autonome : le radical ház « maison » + l’affixe formateur d’adjectifs -as → házas « marié(e) » + l’affixe formateur de noms -ság → házasság « mariage » + l’affixe personnel possessif de la 3e personne du singulier -a → házassága « son mariage » + l’affixe de pluriel de l’objet possédé -i → házasságai « ses mariages » + l’affixe personnel possessif de la 1re personne du singulier -m → házasságaim + l’affixe marquant le cas délatif -ról « au sujet de »[21].

Il peut aussi s’agir d’un mot composé en tant que base, ex. (en) foot « pied » + ball « ballon » → football « ballon de football » + -s → footballs « ballons de football »[4].

Inversement, le processus par lequel un morphème se dissocie d'un autre pour devenir indépendant s'appelle la déflexivité[22]. Les articles définis le, la, les illustrent ce phénomène en ce qu'ils présentent le marquage flexionnel en genre et en nombre du nom dans une unité antéposée[23].

Types d’affixes et traits grammaticaux qu’ils expriment

Les types d’affixes se distinguent selon la place qu’ils occupent par rapport à la base à laquelle ils sont ajoutés.

Préfixes

Dans certaines langues, comme les langues slaves, il y a des préfixes (affixes placés devant la base) grammaticaux qui expriment l’aspect perfectif des verbes, ex. (BCMS)[24] Majka je prala rublje (imperfectif) « La mère lavait du/le linge » vs Majka je oprala rublje (perfectif) « La mère a lavé du/le linge » [25].

En hongrois aussi il y a des préfixes de ce genre, appelés aussi « préverbes » : Esténként nézte a televíziót (imperfectif) « Le soir il/elle regardait (d’habitude) la télévision » vs Ma este megnézte a híradót (perfectif) « Ce soir il/elle a regardé le journal »[26]. Dans cette langue, ces préfixes ont la particularité d’être détachés du verbe dans certains cas. Par exemple, en général, le préfixe passe après le verbe à l’impératif : elindulni (perfectif) « partir, se mettre en route » → Ne induljatok el! « Ne partez pas ! »[27].

Suffixes

Il y a des suffixes (affixes placés après la base) grammaticaux dans beaucoup de langues. Ils sont de deux types : des suffixes après lesquels on peut ajouter d’autres suffixes, et des suffixes appelés « désinences », qui n’admettent pas d’autres suffixes après eux[28] - [29].

Suffixes qui ne sont pas des désinences

Les suffixes de la première catégorie expriment plusieurs traits grammaticaux, selon les langues en question.

En roumain, par exemple, ils indiquent des temps verbaux du passé : lucra « il/elle travaillait »[30], tăcu « il/elle se tut »[31], mersese « il/elle était allé(e) »[30].

En BCMS, hormis des temps passés, on exprime par de tels suffixes des aspects verbaux aussi[32] :

- ljutiti se (imperfectif) → ljutnuti se (perfectif) « se fâcher » ;

- obećati (perfectif) → obećavati (imperfectif) « promettre ».

En hongrois on emploie des suffixes de ce type aussi bien dans la flexion verbale que dans la flexion nominale. Dans la première on marque ainsi, entre autres, le seul temps passé de l’indicatif et les modes verbaux :

- vár (radical du verbe et en même temps sa forme de la 3e personne du singulier de l’indicatif présent) « il/elle attend » → várt « il/elle attendait/a attendu/attendit/avait attendu »[33] ;

- vár → várna « il/elle attendrait »[34].

Dans le domaine nominal, on exprime par des suffixes de la première catégorie :

- les équivalents des adjectifs possessifs français : kocsi « voiture » → kocsija « sa voiture »[35] ;

- la marque du possesseur : ki « qui » → Kié ez a toll? « À qui est ce stylo ? »[36] ;

- le pluriel général : taxi → taxik[37] ;

- le pluriel de l’objet possédé : kocsija « sa voiture » → kocsijai « ses voitures »[35].

Dans ces langues, parmi les degrés de comparaison, le comparatif de supériorité des adjectifs et des adverbes est indiqué par un suffixe :

- (BCMS) bijel « blanc » → bjelji « plus blanc »[38] ;

- (hu) szomorúan « tristement » → szomorúbban « plus tristement »[39].

La forme de superlatif relatif de supériorité se forme en ajoutant un préfixe à celle de comparatif :

- (BCMS) bjelji « plus blanc » → najbjelji « le plus blanc »[38] ;

- (hu) szomorúbban « plus tristement » → legszomorúbban « le plus tristement »[39].

Certains auteurs incluent dans la notion de flexion l’ajout de l’article défini à la fin du nom[6], comme en albanais (bukë « pain » → buka « le pain »)[40] ou en roumain : teatru « théâtre » → teatrul « le théâtre »[41].

Désinences

Ces suffixes grammaticaux sont de deux sortes. Ceux utilisés dans la déclinaison s’appellent « désinences casuelles ». Dans les langues flexionnelles (fusionnelles), elles expriment également d’autres traits grammaticaux, dans les langues agglutinantes – seulement les cas.

Les désinences utilisées dans la conjugaison expriment la personne et en même temps le nombre du sujet de la phrase. Dans certaines langues, à certaines formes, elles indiquent le genre aussi, par exemple en hébreu : lmadtem (masc.), lmadten (fém.) « vous avez étudié »[42].

Une langue agglutinante comme le hongrois présente une exception à la caractéristique principale de ces langues, en exprimant la personne et le nombre par les mêmes désinences verbales. De plus, dans cette langue on applique des désinences verbales différentes selon que le verbe a ou non un complément d'objet direct défini, ex. Olvasom a könyvet « Je lis le livre »[43] vs Olvasok egy könyvet « Je lis un livre »[44].

Flexion interne

Dans certaines langues flexionnelles (fusionnelles), les traits grammaticaux sont exprimés également par des morphèmes incorporés au radical, ce qu’on appelle flexion interne, éventuellement de façon concomitante avec des affixes.

Dans certaines langues, comme les langues sémitiques, c’est un procédé courant, avec ou sans ajout de préfixes ou de suffixes. Cela consiste à changer les voyelles entre les trois consonnes qui forment souvent le radical du mot. En arabe, par exemple, le radical k-t-b représente la notion « écriture » et sert à constituer des formes verbales telles kataba « il a écrit » ou yaktubu « il écrit »[45], ainsi que des formes nominales comme kitab « livre » et kutub « livres »[46].

D’autres langues utilisent une telle flexion interne en tant qu’exception, comme en français dans la conjugaison (peut ~ put, sait ~ sut, prend ~ prit, met ~ mit[47]. En anglais, il y a de tels cas dans la flexion verbale (ex. I write « j’écris » ~ I wrote « j’écrivis »), et dans la flexion nominale : man « homme » ~ men « hommes »[4].

Certains linguistes appellent de telles voyelles « infixes », qui seraient donc un type d’affixes[48]. Ce terme est appliqué surtout à certaines consonnes qu’on trouve parfois en latin. Par exemple, l’infixe -n- intervient dans le radical iug- du mot iugum « joug », ce qui donne le thème iung- du présent de l’indicatif iungo « je lie »[49].

Les infixes sont courants dans certaines langues, tel le tagalog, parlé au nord des Philippines. On exprime ainsi le temps passé, par exemple, avec l’infixe -in- : ibigay « il/elle donne » → ibinigay « il/elle a donné »[4].

On appelle parfois flexion interne les alternances phonétiques, qui, contrairement à celles ci-dessus, ne sont que conditionnées (combinatoires), c’est-à-dire provoquées dans les radicaux par l’ajout de suffixes[50]. On peut citer en français l'alternance vocalique il/elle répète ~ répéter[51] ou une alternance consonantique comme neuf ~ neuve[52]. Le roumain est particulièrement riche en alternances phonétiques qui sont parfois complexes (vocaliques et consonantiques concomitantes) : poartă « il(s)/elle(s) porte(nt) » ~ porți « tu portes » ~ purtăm « nous portons »[53], cetate « château-fort » ~ cetăți « châteaux-forts »[54].

Redoublement

Un procédé de flexion dans certaines langues est le redoublement (la réduplication), c’est-à-dire la répétition avec une forme identique ou légèrement différente d’un segment du radical du mot[55] - [56] - [57].

C’est, par exemple, un type de flexion archaïque, surtout verbale, qui caractérise l’époque précédant le démembrement de l’unité linguistique indo-européenne. Elle se manifeste par la répétition d’un son ou d’une syllabe du radical, leur seconde occurrence servant de morphème grammatical. On la trouve dans la formation des temps passés, par exemple :

- en grec ancien : λύω [ˈluːoː] « je perds » – λέλυκα [ˈleluka] « j’avais perdu »[57] ;

- en gotique : háitan « être nommé » – haíháit « a été nommé »[56] ;

- en latin : do « je donne » – dedi « je donnai », sto « je me tiens debout » – steti « je me tins debout »[58].

Le redoublement des exemples latins ci-dessus a été hérité par le roumain : dădui « je donnai », dădeam « je donnais », dădusem « j’avais donné » ; stătui « je me tins », stăteam « je me tenais », stătusem « je m’étais tenu ». Dans ceux-ci, les éléments redoublés ne sont plus analysables en tant que morphèmes mais constituent des syllabes dans des radicaux perçus comme irréguliers[58].

On exprime de façon semblable le futur en tagalog, ex. sulat « écrire » – su-sulat « écrira »[59].

Notes et références

- Dubois 2002, p. 204.

- Bussmann 1998, p. 566.

- Crystal 2008, p. 243.

- Eifring et Theil 2005, chap. 2, p. 27-31.

- Bidu-Vrănceanu 1997, p. 202-203.

- Constantinescu-Dobridor 1998, article flexiune.

- Dubois 2002, p. 455.

- A. Jászó 2007, p. 27.

- Crystal 2008, p. 244.

- Bidu-Vrănceanu 1997, p. 215.

- En hongrois, dans le syntagme nom exprimant un objet possédé + complément exprimant le possesseur, ce dernier est au datif.

- Par exemple Iartseva 1990, article Фле́ксия « Flexion ».

- Par exemple Eifring et Theil 2005, chap. 2, p. 27-31).

- Dubois 2002, p. 472.

- Eifring et Theil 2005, chap. 6, p. 5.

- Bidu-Vrănceanu 1997, p. 203.

- Bussmann 1998, p. 829.

- Bussmann 1998, p. 147.

- Dubois 2002, p. 395.

- Gerstner 2006, p. 322.

- A. Jászó 2007, p. 26.

- Louis Begioni et Alvaro Rocchetti, « La déflexivité, du latin aux langues romanes : quels mécanismes systémiques sous-tendent cette évolution ? », Langages, vol. 178, no 2, , p. 67-87 (DOI 10.3917/lang.178.0067, lire en ligne, consulté le ).

- Sylvianne Rémi-Giraud, « De la matière à la forme : la déflexivité ou la naissance du mot », Langages, vol. 178, no 2, , p. 53-66 (DOI 10.3917/lang.178.0053, lire en ligne, consulté le ).

- Bosnien, croate, monténégrin et serbe.

- Barić 1997, p. 226 (grammaire croate). En BCMS il n’y a pas d’articles définis. La détermination définie ne peut ressortir que du contexte.

- Szende et Kassai 2007, p. 262.

- Szende et Kassai 2007, p. 254.

- Dubois 2002, p. 139.

- Bidu-Vrănceanu 1997, p. 158.

- Cojocaru 2003, p. 142.

- Cojocaru 2003, p. 144.

- Klajn 2005, p. 107–108 (grammaire serbe).

- Szende et Kassai 2007, p. 224.

- Szende et Kassai 2007, p. 237.

- Szende et Kassai 2007, p. 125.

- Szende et Kassai 2007, p. 141.

- Szende et Kassai 2007, p. 43.

- Čirgić 2010, p. 97 (grammaire monténégrine).

- Szende et Kassai 2007, p. 289.

- Bussmann 1998, p. 36.

- Cojocaru 2003, p. 42.

- Rácz 1936, p. 68.

- Szende et Kassai 2007, p. 206.

- Szende et Kassai 2007, p. 208.

- Bussmann 1998, p. 1057.

- Sala et Vintilă-Rădulescu 1981, p. 24.

- Fiodorov 2008, p. 26.

- Bussmann 1998, p. 565.

- Dubois 2002, p. 247.

- Dubois 2002, p. 30.

- Fiodorov 2008, p. 25.

- Fiodorov 2008, p. 5.

- Bidu-Vrănceanu 1997, p. 38.

- Cojocaru 2003, p. 25.

- Dubois 2002, p. 403.

- Bussmann 1998, p. 989.

- Crystal 2008, p. 407.

- Bidu-Vrănceanu 1997, p. 401.

- Kerstens 1996-2001, article Reduplication.

Sources bibliographiques

- (hu) A. Jászó, Anna (dir.), A magyar nyelv könyve [« Le livre de la langue hongroise »], Budapest, , 8e éd. (ISBN 978-963-8144-19-5, lire en ligne)

- (hr) Barić, Eugenija et al., Hrvatska gramatika [« Grammaire croate »], Zagreb, Školska knjiga, , 2e éd. (ISBN 953-0-40010-1)

- (ro) Bidu-Vrănceanu, Angela et al., Dicționar general de științe. Științe ale limbii [« Dictionnaire général des sciences. Sciences de la langue »], Bucarest, Editura științifică, (ISBN 973-440229-3, lire en ligne)

- (en) Bussmann, Hadumod (dir.), Dictionary of Language and Linguistics [« Dictionnaire de la langue et de la linguistique »], Londres – New York, Routledge, (ISBN 0-203-98005-0, lire en ligne [PDF])

- (cnr) Čirgić, Adnan, Pranjković, Ivo et Silić, Josip, Gramatika crnogorskoga jezika [« Grammaire du monténégrin »], Podgorica, Ministère de l’Enseignement et des Sciences du Monténégro, (ISBN 978-9940-9052-6-2, lire en ligne [PDF])

- (en) Cojocaru, Dana, Romanian Grammar [« Grammaire roumaine »], SEELRC, (lire en ligne [PDF])

- (ro) Constantinescu-Dobridor, Gheorghe, Dicționar de termeni lingvistici [« Dictionnaire de termes linguistiques »] (DTL), Bucarest, Teora, (sur Dexonline.ro)

- (en) Crystal, David, A Dictionary of Linguistics and Phonetics [« Dictionnaire de linguistique et de phonétique »], Blackwell Publishing, , 4e éd. (ISBN 978-1-4051-5296-9, lire en ligne [PDF])

- Dubois, Jean et al., Dictionnaire de linguistique, Paris, Larousse-Bordas/VUEF, (lire en ligne)

- Fiodorov, V. A., Теоретическая фонетика французского языка. Учебно-методическое пособие для вузов [« Phonétique théorique du français. Manuel pour les universités »], Voronej (Russie), Centre de publication et d’impression de l’Université d’État de Voronej, (lire en ligne [PDF])

- (hu) Gerstner, Károly, « 16. fejezet – A magyar nyelv szókészlete », dans Kiefer, Ferenc (dir.), Magyar nyelv [« Langue hongroise »], Budapest, Akadémiai Kiadó, (ISBN 963-05-8324-0, lire en ligne), p. 306-334

- (ru) Iartseva, V. N. (dir.), Лингвистический энциклопедический словарь [« Dictionnaire encyclopédique de linguistique »], Moscou, Sovietskaïa Entsiklopedia, (lire en ligne)

- (en) Kerstens, Johan (dir.), Ruys, Eddy (dir.) et Zwarts, Joost (dir.), Lexicon of Linguistics [« Lexicon de linguistique »], Utrecht, Institut linguistique d’Utrecht OTS, Université d’Utrecht, 1996-2001 (lire en ligne)

- (sr) Klajn, Ivan, Gramatika srpskog jezika [« Grammaire de la langue serbe »], Belgrade, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, (ISBN 86-17-13188-8, lire en ligne [PDF])

- Szende, Thomas et Kassai, Georges, Grammaire fondamentale du hongrois, Paris, Langues et mondes – l’Asiathèque, (ISBN 978-2-91-525555-3, lire en ligne [PDF])