Extinction du Dévonien

L'extinction du Dévonien est l'une des cinq extinctions massives de la vie animale et végétale enregistrées au cours de l'histoire de la vie sur Terre. Elle se situe entre environ −380 et −360 millions d'années, avec trois épisodes principaux placés au sommet des trois étages géologiques du sommet du système Dévonien. Cette extinction aboutit à la disparition de 19 % des familles et de 35 à 50 % des genres d'animaux marins[1] - [2] et une estimation de 75 % au niveau des espèces[3].

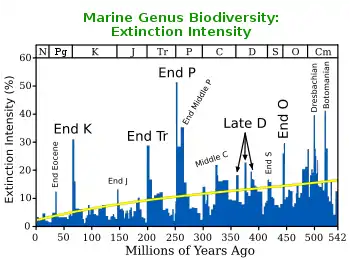

Le graphique bleu indique le pourcentage apparent (pas en nombre absolu) de genres d'animaux marins ayant disparu au cours d'un intervalle de temps. Il ne représente pas toutes les espèces marines, mais seulement les espèces marines fossiles. Les 5 plus grandes extinctions sont liées, voir les extinctions massives pour plus de détails.

Source et information sur le graphique

Des variations répétées et significatives du niveau de la mer et du climat, ainsi que l'apparition d'un couvert végétal important sur les continents, pourraient être à l'origine de phénomènes d'anoxie des océans et de crises biologiques majeures. Les causes de ces changements sont encore débattues.

Étapes de l'extinction dévonienne

Trois étapes, dont deux majeures sont généralement distinguées. Par ordre chronologique :

- l'extinction de la fin de l'étage Givétien, il y a environ −383 millions d'années, probablement la moins importante[4] ;

- l'extinction de la fin de l'étage Frasnien, abrégée souvent en « F/F » pour indiquer qu’elle se situe au passage des étages Frasnien/Fammenien, il y a environ −372 millions d'années[4]. C'est le pic principal d'extinction du Dévonien, appelé aussi « événement de Kellwasser »[Note 1] ;

- l'extinction de la fin de l'étage Famennien, il y a environ −359 millions d'années[4], avec un impact estimé à 70 % de celui de l'extinction du Frasnien, appelé aussi Hangenberg event (en)[Note 2].

La période d'extinction dévonienne s'étendrait donc sur une durée allant d'une dizaine (pour les deux principaux événements), à plus d'une vingtaine de millions d'années si l'on prend en compte l'extinction du Givétien[5], ce qui d'ailleurs ne concorde plus avec la définition d'une extinction massive qui est censée être un événement relativement limité dans le temps (quelques millions d'années).

Causes

Une grande variété de causes, parfois concomitantes et souvent inter-dépendantes, a été invoquée pour expliquer l'extinction dévonienne. Le multiphasage de cet événement complique encore plus la recherche des causes directes, des effets physiques induits et de leur répercussion sur la biodiversité.

Expansion des plantes vasculaires sur les continents

Le développement et l'expansion des plantes vasculaires, dont des arbres, plus profondément enracinées sur les continents au cours du Dévonien, a accru les phénomènes d'altération des roches et de pédogenèse avec la création de sols plus épais. Lors d'épisodes érosifs, ces sols et leurs éléments organiques (débris végétaux, bactéries, champignons, etc.) vont atteindre les bassins ou dépressions de plateforme continentale et créer des environnements eutrophiques stimulant la prolifération d'algues toxiques. Ceci conduit à la formation de zones anoxiques quasi dépourvues de vie[5] et à la sédimentation d'argiles noires riches en matière organique. Par ailleurs, la plus forte altération des roches et, en particulier, des silicates, va permettre la fixation d'une grande proportion du dioxyde de carbone (CO2) par la réaction : silicates + CO2 + H2O → cations + bicarbonate + SiO2. La sédimentation des carbonates (calcaires, dolomies,...) et la construction de récifs carbonatés piègent ainsi le carbone du CO2 (puits de carbone). La baisse des teneurs en CO2 de l'atmosphère va conduire à un refroidissement du climat[5]. Les argiles noires déposées en environnement anoxique se retrouvent au niveau des trois pics d'extinction du Dévonien.

Glaciations

La présence sur le super-continent du Proto-Gondwana de sédiments déposés en milieu glaciaire prouve l'existence d'une phase brève mais intense de glaciation à la fin du Famennien[6]. Cet événement, peut-être généré par la baisse des teneurs en CO2 de l'atmosphère, concourt également à une baisse de la biodiversité. Les autres pics d'extinction du Dévonien ne paraissent pas corrélés à des phases de glaciation.

Impacts d’astéroïdes

La découverte d’une anomalie en teneur d’iridium dans le Dévonien supérieur d’Australie avait suggéré l’impact d’un ou plusieurs astéroïdes comme responsables de la crise de la fin du Dévonien. Il a été démontré que cette anomalie était circonscrite à l’Australie et non confortée par l’observation de minéraux issus d’un impact. De plus ce niveau australien est postérieur d’un point de vue stratigraphique à l’extinction de la fin du Frasnien ("F/F")[7].

Éruptions volcaniques

Grzegorz Racki et ses collègues en 2018 ont montré la présence de très fortes teneurs en mercure, plusieurs centaines de fois supérieures aux valeurs habituelles, dans des sédiments situés juste avant la limite Frasnien/Famménien étudiés dans trois régions du monde, au Maroc, en Allemagne et en Sibérie[8]. Il semblerait que les traps de Viluy-Iakoutsk en Sibérie orientale soient liés à cette extinction[9]. Ils soulignent que la présence de teneurs très élevées en mercure est corrélée pour d’autres extinctions massives à d'importants épisodes volcaniques[10].

Irradiation aux UV-B du fait d'une grave altération de la couche d'ozone stratosphérique

En 2020, John Marshall et ses collègues ont trouvé, sur des spores végétales microscopiques conservées dans des roches collectées dans les régions montagneuses de l'est du Groenland et dans les Andes, des structures et des parois fortement pigmentées — à la manière d'un « bronzage » — trahissant des dommages liés à l'action de rayonnements UV. Ils ont également pu montrer que les concentrations en mercure relevées pour cette époque prouvaient l'absence d'éruption volcanique d'échelle planétaire, qui sinon aurait été susceptible d'expliquer l'extinction de masse.

Ces chercheurs ont conclu de ces observations que pendant cette période de réchauffement climatique intense, la couche d’ozone — qui habituellement protège la Terre des rayons UV — a dû être fortement altérée pendant une courte période de temps, au point d'exposer la vie sur Terre à des niveaux nocifs de rayonnements ultraviolets, ce qui en cascade, aurait alors déclenché une extinction de masse sur les continents et dans les eaux peu profondes[11] - [12].

Conséquences biologiques

L’extinction de la fin du Dévonien est sélective d’un point de vue écologique, elle frappe surtout les milieux récifaux et tropicaux et, d’une manière générale, les milieux marins peu profonds de plateforme continentale[13] très sensibles aux fluctuations fréquentes qui ont affecté le niveau de la mer au cours du Dévonien supérieur[14].

L'extinction du Dévonien aboutit à la disparition de 19 % des familles et de 35 à 50 % des genres d'animaux marins[1].

Parmi les groupes d'animaux marins impactés par cette phase d'extinction[15] :

- les récifs coralliens à coraux tabulés et tétracoralliaires ainsi que les récifs à spongiaires du groupe des Stromatoporidés sont très durement touchés par cette crise dont ils ne se remettront pas vraiment,

- les bryozoaires,

- les brachiopodes,

- les céphalopodes : ammonites et nautiles,

- certains échinodermes,

- certains conodontes,

- les ostracodes, etc.

- les poissons, abondants au cours du Dévonien, subissent fortement cette extinction. Les poissons sans dents (agnathes) disparaissent, ainsi que de nombreux autres groupes de poissons appartenant aux placodermes, acanthodiens, chondrichthyens,...

- les tétrapodes aquatiques, apparus au début du Dévonien, semblent avoir enduré les crises du Dévonien supérieur de façon sélective. Les formes les plus primitives, encore proches des poissons dont elles dérivent, ont disparu laissant ainsi le champ libre à des espèces plus adaptées à la "sortie de l'eau" qui vont se développer environ 20 millions d'années plus tard, sur la terre ferme, au cours du Carbonifère inférieur[16]. Il se pourrait ainsi que l'extinction du Dévonien ait retardé la conquête des continents par les vertébrés[16],

- les animaux et plantes terrestres ont également été touchés par les crises de la fin du Dévonien, d'un degré difficile à évaluer car la fossilisation est bien plus fragmentaire en milieu continental qu'en milieu marin. Près de 50% des espèces de plantes pourraient avoir disparu[15].

Le taux de disparition de familles d'animaux marins lors de cette suite de crises biologiques du Dévonien supérieur, d'une durée d'environ 10 à 20 millions d'années, est de l'ordre de 8 à 10 familles par million d'années, soit le double du taux "normal" de disparition au Paléozoïque, hors périodes d'extinction, qui est de 4 à 5 familles par million d'années[17].

Reprise de la biodiversité

Après les deux extinctions du sommet du Frasnien et du Famennien, la reconquête des nouveaux environnements marins est rapide à l’exception des faciès récifaux qui ont été décimés (principalement lors de l’extinction de la fin du Frasnien) et ne persistent tout d’abord que sous forme de stromatolites[18].

Notes

- il doit son nom à l'affleurement-type du toit du Frasnien qui affleure dans la « Kellwasser-tal » à Oberharz dans le parc national du Harz en Allemagne

- il doit son nom aux argiles noires de la formation Hangeberg du Famennien, à la limite des systèmes Dévonien et Carbonifère qui affleurent dans le Massif schisteux rhénan en Allemagne

Références

- (en) J. John Sepkoski Jr., A factor analytical description of the Phanerozoic marine fossil record, Paleobiology, v. 7, 1981, p. 36–53

- (en)J. John Sepkoski Jr., A kinetic model of Phanerozoic taxonomic diversity, III. Post-Paleozoic families and mass extinctions, Paleobiology, 10, 1984, 246-267

- (en)Peter M. Sheehan (2010) The late Ordovician mass extinction, Annu. Rev. Earth Planet. Sci., 2001, 29:331-364. http://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.earth.29.1.331?journalCode=earth

- http://www.stratigraphy.org/index.php/ics-chart-timescale. ChronostratChart2014-10[1]

- (en)Algeo, T.J., S.E. Scheckler and J. B. Maynard, Effects of the Middle to Late Devonian spread of vascular land plants on weathering regimes, marine biota, and global climate pp. 213-236. In: P.G. Gensel and D. Edwards (eds.), 2001, Plants Invade the Land: Evolutionary and Environmental Approaches. Columbia Univ. Press: New York. https://www.researchgate.net/profile/Thomas_Algeo/publication/259005058_Effects_pf_early_vascular_land_plants_on_weathering_processes_and_global_chemical_fluxes_during_the_Middle_and_Late_Devonian/links/0deec52a1d143a1288000000.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=C7rHVPzqPMj2UMfhg-AE&ved=0CCEQFjAC&usg=AFQjCNGMoAHJRtwfeO1R3WhUGkq1Mqxw4Q

- (en)Streel M. and al., Late Frasnian–Famennian climates based on palynomorph analyses and the question of the Late Devonian glaciations, Earth-Science Reviews, Volume 52, Issues 1–3, November 2000, Pages 121–173, doi:10.1016/S0012-8252(00)00026-X. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S001282520000026X

- (en)Mc Ghee G. R. (1986) - Late Devonian Kellwasser Event” mass-extinction horizon in Germany: No geochemical evidence for a large-body impact, GSA doi: 10.1130/0091-7613(1986)14<776: LDKEMH>2.0.CO;2 v. 14 no. 9 p. 776-779. http://geology.gsapubs.org/content/14/9/776.abstract

- (en) Grzegorz Racki et al. Mercury enrichments and the Frasnian-Famennian biotic crisis: A volcanic trigger proved? Geology, published online April 26, 2018; doi: 10.1130/G40233.1

- (en) Ricci et al, J, « New 40Ar/39Ar and K–Ar ages of the Viluy traps (Eastern Siberia): Further evidence for a relationship with the Frasnian–Famennian mass extinction », Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology,

- (en) « Volcanic Eruptions Led to Mass Extinction 370 Million Years Ago », sur sci-news, (consulté le )

- (en) Hannah Thomasy, « Did Ozone Loss Cause the End Devonian Mass Extinction? », Eos, vol. 101, (DOI 10.1029/2020EO145688).

- (en) John E. A. Marshall, Jon Lakin, Ian Troth et Sarah M. Wallace-Johnson, « UV-B radiation was the Devonian-Carboniferous boundary terrestrial extinction kill mechanism », Science Advances, vol. 6, no 22, , article no eaba0768 (DOI 10.1126/sciadv.aba0768)

- (en)Murphy A. and al.(2000) - Geology; May 2000; v. 28; no. 5; p. 427–430; 2 figures. http://www.earth.northwestern.edu/research/sageman/PDF/00.Murphy.etal.2.pdf

- (en)David P.G. Bond, Paul B. Wignalla, « The role of sea-level change and marine anoxia in the Frasnian-Famennian (Late Devonian) mass extinction », Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology, vol. In press, nos 3–4, , p. 107 (DOI 10.1016/j.palaeo.2008.02.015)

- >(en)Goehring Sh. The late Devonian extinction event, GEOL 345, Paleontology, December 4, 2001

- (en)McGhee G. R., Jr., (2013), When the invasion on land failed, The Legacy of the Devonian Extinctions, Columbia University Press, New York Chichester, West Sussex. (ISBN 978-0-231-16056-8) (cloth : alk. paper).http://samples.sainsburysebooks.co.uk/9780231536363_sample_348452.pdf

- (en)Raup, D. M. and J. John Sepkoski Jr., Mass extinctions in the marine fossil record, Science, 215,1982), 1501-1503. http://www.johnboccio.com/courses/SOC002a/Bak-Sneppan/02_Raup.pdf

- (en)Wood R., Palaeogeography of a post-extinction reef : Fammennian (Late Devonian) of the Canning basin, NW Australia, Palaeontology, Vol. 47, Part 2, 2004, pp. 415–445, 1 pl. http://www.geos.ed.ac.uk/homes/rgroves/ronwilsonpub1.pdf

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Quentin Mauguit, « L'extinction massive du Dévonien due à un manque d'oxygène », sur Futura-sciences, (consulté le ).