Dollarisation

La dollarisation est l'adoption par un État du dollar américain comme monnaie d'échange officielle, et à l'abandon concomitant de la monnaie nationale.

Elle est souvent pratiquée par des petits États. La dollarisation prend deux formes : la dollarisation intégrale, où le dollar remplace totalement la monnaie nationale, et la dollarisation partielle, où le dollar maintient une parité fixe avec la monnaie nationale. La monnaie est alors étudiée comme un élément d'influence dans le rayonnement culturel des États-Unis dans le monde.

Concept

La dollarisation est, au sens strict, l’abandon d’une monnaie domestique au profit du dollar américain[1].

Par analogie et pour éviter l'ambiguïté terminologique en français[2], il a été proposé en 2005 le terme de « xénomonétisation ». Le terme d'euroïsation a été introduit depuis les années 2000, et désigne l'utilisation de l'euro hors de la seule zone euro. On peut également parler, selon le cas, de dollarisation ou d'euroïsation partielle lorsque deux ou plusieurs monnaies sont utilisées conjointement sur un même territoire : Russie avec le dollar, Maghreb avec l'euro, ou des zones frontalières situées en Europe, par exemple Genève, certaines parties d'Irlande du Nord ou Gibraltar.

Considérer qu’une économie est dollarisée n’apporte aucune précision sur le degré d’imprégnation de la devise étrangère dans les pratiques monétaires d’une économie. Il existe une multitude de régimes de dollarisation[3]. La dollarisation concerne tout aussi bien les économies où une monnaie étrangère circule parallèlement à la monnaie domestique, que les économies dépourvues de monnaie propre et dans lesquelles le dollar prévaut en tant que signe monétaire exclusif. Dans le premier cas, on parle de dollarisation partielle. Dans ces situations, la souveraineté est déjà érodée car la monnaie nationale est concurrencée par une monnaie étrangère. La légitimité de l’unité de compte nationale ayant cours légal est contestée. Dans le second cas, la dollarisation désigne un phénomène d’exclusivité monétaire ; on la qualifiera de dollarisation intégrale, il n’y a plus de monnaie nationale en circulation.

Reste à savoir si cette intrusion d’une monnaie est acceptée, tolérée, voire officialisée par l’Etat souverain. C’est pourquoi il convient de considérer un second niveau de distinction entre d’une part les cas où la monnaie étrangère est utilisée par les agents économiques malgré son interdiction ou l’absence de son cours légal, et d’autre part les cas où l’usage de cette monnaie est reconnu officiellement par les autorités pour certains usages, voire complétement légalisée. Dans le premier cas, on parlera de dollarisation de facto ou de dollarisation officieuse. Dans le second cas, on parlera de dollarisation de jure ou de dollarisation officielle ; ici, la dollarisation est institutionnalisée et traduit un choix des autorités publiques.

En tant que la dollarisation prive le pays de toute souveraineté monétaire, elle a souvent été adoptée comme moyen de dernier ressort par des États convaincus de ne pas pouvoir gérer leur propre monnaie[4].

Effets

Cette évolution a des conséquences profondes pour l'économie du pays qui adopte cette politique, puisque l'État abandonne tout ou partie de sa souveraineté monétaire et donc sa capacité à ajuster les fluctuations de l'économie par sa politique monétaire et de taux de change. Il ne peut plus faire de création monétaire afin de réguler son endettement par les mécanismes d'inflation et de déflation ; il perd la capacité à dévaluer ou à réévaluer sa monnaie ; et c'est aussi une perte économique pour la perception des droits de seigneuriage inhérent à la création de monnaie par une banque centrale.

La stabilité et la force de parité de la monnaie de référence parmi les nombreuses devises internationales, avec un risque de crise de change très limité, motivent ce choix. En général, une fois un pays dollarisé, le phénomène est présenté comme difficilement réversible sinon au prix d'un changement radical de politique.

Le phénomène de dollarisation est décrié par le mouvement altermondialiste car il porte atteinte à la souveraineté des États économiquement faibles, mais présente aussi certains avantages économiques (crédibilité internationale, facilité des échanges).

Le nombre de monnaies constituant une réserve de change à l'international est restreint : le dollar américain, l'euro, la livre sterling, le yen, le franc suisse, et le rouble en font partie. Seul le yen ne sert pas de référence aux autres monnaies et n'est accepté qu'au Japon. Ces cinq monnaies précitées font l'objet d'une utilisation commerciale dans tous les pays où cela n'est pas légalement interdit : il s'agit d'une facilité et non d'une obligation au profit des touristes et entités commerciales.

Il y a « dollarisation rampante», quand, dans un pays, le pourcentage des dépôts bancaires en dollars américains s'approche ou dépasse le taux de 50 %[5].

Histoire

L'un des premiers pays à « dollariser » son économie monétaire fut le Panama dès 1904[6]. Le Libéria, pour des raisons historiques, vivait jusqu'en 1994, sous le régime de la dollarisation à parité fixe.

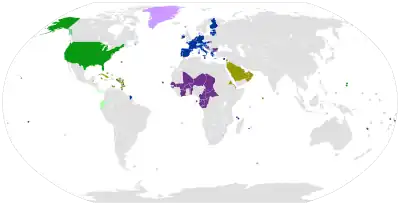

Liste des économies officiellement « dollarisées » avec une autre monnaie

- États Unis d'Amérique

- Utilisateurs extérieurs du dollar américain

- Monnaies liées au dollar américain

- Monnaies liées au dollar américain avec une marge de fluctuation

- Eurozone

- Utilisateurs extérieurs de l'euro

- Monnaies liées à l'euro

- Monnaies liées à l'euro avec une marge de fluctuation

Dollar américain

États et aires utilisatrices du dollar américain comme monnaie officielle

États-Unis (Pays émetteur)

États-Unis (Pays émetteur) Équateur depuis 2000

Équateur depuis 2000 États fédérés de Micronésie

États fédérés de Micronésie Îles Vierges britanniques

Îles Vierges britanniques Îles Marshall

Îles Marshall Îles Turques-et-Caïques

Îles Turques-et-Caïques Palaos

Palaos Panama

Panama Pays-Bas caribéens

Pays-Bas caribéens Salvador depuis 2001

Salvador depuis 2001 Timor oriental depuis 2000

Timor oriental depuis 2000

États et aires utilisatrices d'une monnaie liée au dollar américain à parité fixe

Anguilla et

Anguilla et  Montserrat (Dollar des Caraïbes orientales)

Montserrat (Dollar des Caraïbes orientales) Antigua-et-Barbuda(Dollar des Caraïbes orientales)

Antigua-et-Barbuda(Dollar des Caraïbes orientales) Aruba (Florin arubais)

Aruba (Florin arubais) Bahamas (Dollar Bahaméen)

Bahamas (Dollar Bahaméen) Bahreïn (Dinar bahreïni)

Bahreïn (Dinar bahreïni) Barbade (Dollar barbadien)

Barbade (Dollar barbadien) Belize (Dollar bélizien)

Belize (Dollar bélizien) Bermudes (Dollar bermudien)

Bermudes (Dollar bermudien) Hong Kong (Dollar de Hong Kong)

Hong Kong (Dollar de Hong Kong) Macao (Pataca, parité fixe avec le dollar de Hong Kong)

Macao (Pataca, parité fixe avec le dollar de Hong Kong) Djibouti (Franc djibouti)

Djibouti (Franc djibouti) Dominique (Dollar des Caraïbes orientales)

Dominique (Dollar des Caraïbes orientales) Émirats arabes unis (Dirham émirati)

Émirats arabes unis (Dirham émirati) Grenade (Dollar des Caraïbes orientales)

Grenade (Dollar des Caraïbes orientales) Guyana (Dollar de Guyana)

Guyana (Dollar de Guyana) Îles Caïmans (Dollar des Îles Caïmans)

Îles Caïmans (Dollar des Îles Caïmans) Oman (Rial)

Oman (Rial) Saint-Christophe-et-Niévès (Dollar des Caraïbes orientales)

Saint-Christophe-et-Niévès (Dollar des Caraïbes orientales) Saint-Martin et

Saint-Martin et  Curaçao (Florin des Antilles néerlandaises)

Curaçao (Florin des Antilles néerlandaises) Saint-Vincent-et-les-Grenadines (Dollar des Caraïbes orientales)

Saint-Vincent-et-les-Grenadines (Dollar des Caraïbes orientales) Sainte-Lucie (Dollar des Caraïbes orientales)

Sainte-Lucie (Dollar des Caraïbes orientales)

Autres unions monétaires et zones à communauté d'intérêt monétaire

Nouvelle-Zélande (Dollar néo-zélandais)

Australie (Dollar australien)

Afrique du Sud (Rand)

Russie (Rouble)

Russie

Russie Abkhazie (non reconnue internationalement)

Abkhazie (non reconnue internationalement) Ossétie du Sud-Alanie (non reconnue internationalement)

Ossétie du Sud-Alanie (non reconnue internationalement).svg.png.webp) Transnistrie (non reconnue internationalement)

Transnistrie (non reconnue internationalement)

Suisse (Franc suisse)

Suisse

Suisse Liechtenstein

Liechtenstein- Büsingen am Hochrhein (Allemagne)

- Campione d'Italia (Italie)

Singapour

Grande Bretagne (Livre Sterling)

.svg.png.webp) Royaume-Uni (Angleterre, Pays de Galles, Écosse, Irlande du Nord)

Royaume-Uni (Angleterre, Pays de Galles, Écosse, Irlande du Nord) Gibraltar

Gibraltar Île de Man

Île de Man Guernesey

Guernesey Jersey

Jersey Territoire antarctique britannique

Territoire antarctique britannique Territoire britannique de l'océan Indien

Territoire britannique de l'océan Indien.svg.png.webp) Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha

Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha Géorgie du Sud-et-les îles Sandwich du Sud

Géorgie du Sud-et-les îles Sandwich du Sud Malouines

Malouines

Inde (Roupie)

Unions monétaires internationales existantes

- Euro

- Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale : Franc CFA (CEMAC) lié à l'euro ;

- Union économique et monétaire ouest-africaine : Franc CFA (UEMOA) lié à l'euro et le passage à l'eco (2020)

- Organisation des États de la Caraïbe orientale : Dollar des Caraïbes orientales lié au dollar américain.

Notes et références

- Pierre Salama, La dollarisation : Essai sur la monnaie, l'industrialisation et l'endettement des pays sous-développés, La Découverte, 1989, p. 8.

- « La dollarisation intégrale : une option monétaire de dernier ressort pour l'Amérique latine ? » par Alexandre Minda, in: Mondes en développement, 2005/2 (no 130), pp. 16 — sur Cairn.info.

- Jean-François Ponsot, « Économie politique de la dollarisation: », Mondes en développement, vol. n° 188, no 4, , p. 51–68 (ISSN 0302-3052, DOI 10.3917/med.188.0051, lire en ligne, consulté le )

- Henri Bourguinat et Larbi Dohni, « La dollarisation comme solution en dernier ressort », Revue française d'économie, vol. 17, no 1, , p. 57–96 (DOI 10.3406/rfeco.2002.1455, lire en ligne, consulté le )

- Minda (2005), p. 27.

- Minda (2005), p. 16-17.

Voir aussi

- Politique monétaire

- Amero, projet de monnaie commune, similaire à l'euro, appliqué au continent nord-américain

- Américanisation (culture et mœurs)

- Européanisation (culture et mœurs)

- Zone monétaire

Liens externes

- étude : Débat sur la dollarisation du FMI, 2000 [PDF]

- (en) Dollarization.org