Diaspora chinoise en France

La diaspora chinoise en France est une communauté regroupant des personnes dont les ancêtres sont chinois et ont émigré en France, qui comprend largement à la fois des personnes originaires directement de Chine ou des personnes de culture chinoise, principalement de l'ethnie Han, vivant hors de Chine lors de leur émigration (notamment de l'Asie du Sud-Est).

Cette immigration très hétérogène est formée par plusieurs vagues successives de migrants venus à différentes époques et pour des raisons diverses. Il serait à ce titre plus exact de parler de communautés au pluriel.

Généralités

Lieux d'origines

En France métropolitaine, on distingue trois principales communautés chinoises issues d'immigration :

- les Wenzhou[1] (de la ville de Wenzhou, Zhejiang en Chine), dont les premiers sont arrivés en France pendant la Première Guerre mondiale ;

- les Chaozhou ou Teochew (ils ont pour lointaine origine la ville de Chaozhou, province du Guangdong en Chine, ceux de France, viennent principalement, dans les années 1970, de communautés de Chaozhou ayant vécu pendant plusieurs générations en Indochine) ;

- les Dongbei[2] (de la région Dongbei, signifiant Nord-Est en chinois, regroupant les trois provinces du Heilongjiang, Jilin et Liaoning), des communautés arrivées plus tardivement.

Population

Selon certaines estimations il y aurait entre 600 000 et 700 000 personnes pour la diaspora chinoise en France, qui serait ainsi la plus importante d'Europe [2].

L'Insee donne des estimations plus basses, puisqu' il y avait en France, en 2018, 107 000 personnes nées en République populaire de Chine [3] ainsi que 32 000 descendants directs d'au moins un parent né en Chine, soit 139 000 au total[4].

Ces chiffres sont indicatifs : en France, seule la nationalité des personnes et le pays de naissance sont recensés, pas leur origine « ethnique » [2].

Région parisienne

Paris et sa région possèdent plusieurs quartiers d'implantation de populations chinoises :

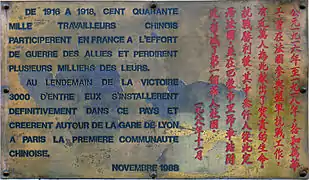

- 3e arrondissement, Paris : le quartier du Temple et le quartier des Arts-et-Métiers sont les plus anciens quartiers chinois de Paris, avec l'ancien îlot Chalon, près de la gare de Lyon, aujourd'hui détruit et réaménagé, une plaque rue Chrétien-de-Troyes, commémore ce quartier et ces migrants.

- 13e arrondissement, Paris : à la fin des années 1970, des immigrés chinois venus d'Indochine rejoignent le triangle de Choisy (compris entre l'avenue de Choisy, l'avenue d'Ivry et le boulevard Masséna). Ce « quartier chinois » s'étend désormais au sud sur les communes d'Ivry et de Vitry. Aujourd'hui, ce quartier est identifié comme étant le « Chinatown » de Paris, même si son influence culturelle tend davantage à être sud-est asiatique.

- 19e arrondissement, Paris : des Chinois de Chine continentale, notamment de Wenzhou, se sont ensuite installés à Belleville et à Crimée.

- Marne-la-Vallée, Seine-et-Marne (77) : La plus grande communauté chinoise en France hors de Paris se trouve à Marne-la-Vallée.

- Seine-St-Denis (93) : Une importante communauté vit également au nord de Paris (Aubervilliers (triangle d’or des grossistes du textile), Saint-Denis, Sarcelles et Villeneuve-la-Garenne[5]).

Province

Hors d’Île-de-France, les seules communautés chinoises véritablement constituées sont dans l'agglomération de Lyon, de Lille, et celle de Marseille.

Outre-mer

Une forte immigration chinoise vers les régions d'outre-mer françaises a eu lieu avant même vers la métropole, en lien avec l'engagisme notamment. Ces premières migrations sont aujourd'hui en partie assimilées aux populations locales.

Histoire

Au XVIIe siècle

À cette époque, les Chinois sont soumis à une interdiction de sortie du territoire ; rares sont ceux qui quittent le pays. Les premiers Chinois connus qui se sont rendus en France sont Shen Fuzong, qui accompagnait un procureur jésuite et a été présenté à Louis XIV en 1684 ; et Arcade Huang, qui a travaillé au premier lexique chinois-français[6].

Avant la Première Guerre mondiale

À la suite de l’ouverture en 1876 du port de Wenzhou au commerce international, on voit apparaître dans les rues de Paris des colporteurs chinois originaires de cette région, la première communauté chinoise qui s'implante en France. Elle écoule à pied ou à vélo les marchandises de la province du Zhejiang, notamment des objets sculptés en pierre de Qingtian[7].

Le recensement de 1911 comptabilisait en France 283 Chinois. La micro-société chinoise parisienne de la Belle Époque (1900-1914) était très composite : étudiants, journalistes, intellectuels anarchistes, et déjà quelques marchands de produits chinois, des manucures, deux ou trois restaurateurs. Hors de Paris, il y a des ouvriers, comme à Dieppe (soie artificielle) ou à Colombes (huile de soja).

Première Guerre mondiale et travailleurs sous contrat

En 1916-1917, durant la Première Guerre mondiale, la France et le Royaume-Uni connaissent de graves problèmes de logistique, et décident d'engager respectivement[8] 35 000 et 100 000 Chinois, afin de contribuer à l’effort de guerre. Le , un traité est ainsi signé entre la France et le gouvernement chinois, alors dirigé par Duan Qirui, qui s'engage à fournir des coolies (désignés « travailleurs célestes ») pour participer à des tâches non-militaires (la Chine ne voulant pas entrer en guerre contre l'Allemagne) ; ceci fait contraste avec les 4 000 soldats Annamites venant des colonies d'Indochine, recrutés dès 1915. Le , le Royaume-Uni emboîte le pas à la France.

Le recrutement doit se faire initialement dans le nord de la Chine, car, pensait-on, les Chinois du Nord s’acclimateraient plus facilement aux rigueurs de l'hiver. Le , le lieutenant-colonel Georges Truptil, retraité de l'infanterie coloniale, part pour Pékin, et fait signer à de jeunes coolies illettrés des contrats de travail de 5 ans. Ces jeunes paysans robustes comptent bien faire fortune, mais ne savent même pas que la guerre sévit sur le continent européen. Le recrutement, commencé dans le Nord, se fera finalement pour une grande part dans le Sud, autour de la ville de Wenzhou[9], en raison des difficultés de recrutement. L'objectif initial de 150 000 Chinois requis ne sera jamais atteint[8].

Des tâches éprouvantes leur seront confiées[10], principalement des travaux de terrassement, de réfection des routes et des chemins de fer, de nettoyage des champs de bataille, ou de manutention dans les ports - toutes opérations primordiales pour soutenir la logistique militaire[11].

La rudesse des conditions de vie des ouvriers chinois provoque de nombreux conflits entre ces derniers et les autorités françaises. Les coolies, installés dans des camps de travail (principalement à Blangy-sur-Bresle au lieu-dit "les tranchées", à Saigneville et dans la forêt de Crécy), ne peuvent même pas en sortir, car il leur est interdit d'entrer en contact avec la population. Mal nourris, mal chauffés, de nombreux ouvriers ne recevront jamais réellement leur salaire (1 franc par jour pour ceux recrutés par l'armée anglaise, 5 francs par les Français, qui leur donnent le statut d'indigène civil mais pratiquent de nombreuses retenues sur salaire), bien que la CGT défende leurs droits, voulant éviter un dumping social[12].

En outre, alors que, selon leurs contrats, ils ne devaient pas se trouver sur la ligne de front, près de 10 000 se trouveront exposés aux combats sur le front de l'Est, à la demande de Foch qui les met à la disposition du corps expéditionnaire américain en février 1918 : non-armés, ils creusent des tranchées, réparent les barbelés, etc. Vingt mille Chinois trouveront ainsi la mort en Europe[10], plus de 800 d'entre eux étant enterrés au cimetière chinois de Nolette[10], à Noyelles-sur-Mer dans la Somme ; plusieurs recevront la Médaille commémorative de la guerre 1914-1918.

On estime que 2 000 à 3 000 d’entre eux sont restés en France après la guerre. Ils sont recrutés par l'industrie et, particulièrement, par les usines Louis Renault de Boulogne-Billancourt et les usines Panhard et Levassor, formant ainsi le tout premier noyau de la communauté asiatique française[13]. À Paris, ils s'installent alors près de la gare de Lyon, puis dans le 3e arrondissement[9].

L’entre-deux-guerres

La population chinoise commence à s’installer durablement en France après la Première Guerre mondiale. On retrouve une communauté chinoise durant l’entre-deux-guerres, regroupée dans certains lieux précis de Paris :

- Quartier des Arts-et-Métiers (3e) : les Chinois anciens combattants originaires de la région de Wenzhou s’installent près du Conservatoire national des arts et métiers, auprès des premiers compatriotes installés avant-guerre, se spécialisant notamment dans la maroquinerie et la confection.

- Alentours de la Madeleine (8e / 9e) : marchands d’objets de luxe (vaisselles, meubles, céramiques, laques…). Ils sont majoritairement originaires du Zhejiang et Jiangxi, et une partie de leur famille formait souvent, à Shanghai, une élite de marchands.

- Alentours de la Gare de Lyon[14] (et notamment l'îlot Chalon, aujourd'hui détruit) (12e) : boutiques de chinoiseries (services à thé, éventails, colliers en perles artificielles…), ouvertes par d’anciens ouvriers recrutés en 1916 pour pallier les départs au front. Après les hostilités, ils refusent de repartir, et échappent aux contrôles policiers, parvenant à s’installer sur place.

- Faubourg-Saint-Honoré, Opéra, Madeleine… (rive droite) : pédicurie. Une vingtaine d’établissements ont été ouverts par des Hokkiens, mais surtout par des Chinois originaires du Hebei et du Shandong.

Le 13e et les alentours de la Gare de Lyon fixent les colporteurs de chinoiseries qui vendent sur les marchés ou en porte-à-porte, activité qui cesse à la fin de l’entre-deux-guerres.

Mouvement d’études et travail en France

Entre 1919 et 1921, 1 500 étudiants arrivent en France, étudiants pauvres qui travailleront afin de payer leurs études. Certains des participants de ce mouvement seront notamment des membres importants du Parti communiste chinois, comme Zhou Enlai (Premier ministre de 1949 à 1976) et Deng Xiaoping (président de la Commission consultative du Parti communiste chinois de 1982 à 1987). Sur les 2000 Chinois venus en France jusqu'en 1927, 400 passèrent par Montargis[15].

Après la Seconde Guerre mondiale

En 1949, la fermeture des frontières empêche la migration des Wenzhou jusqu’en 1978. On estime la population d’origine chinoise à 20 000 personnes jusqu’aux années 1970.

Migration d'Asie du Sud-Est

L’après-guerre verra plusieurs vagues de migration venant d’Asie du Sud-Est dont la plus importante viendra dans les années 1970, pendant et après la guerre du Viêt Nam.

Parmi les 110 000 réfugiés environ (entre 1975-82), un peu plus de 50 % sont d’origine chinoise. Il est difficile de déterminer avec précision le nombre de réfugiés d’origine chinoise. Ils ne sont pas comptabilisés comme Chinois, car n’ayant pas la nationalité chinoise. En effet, en France seule la nationalité est retenue et non pas l’appartenance ethnique.

Installation « triangle de Choisy »

Après les Wenzhou, les Chaozhou (du nom d'une ville côtière du sud-est de la Chine), plus connus sous la graphie Teochew, forment la seconde vague. Ce sont des Chinois de la diaspora qui ont quitté leur pays d'origine il y a quelquefois plus de quatre siècles pour s'établir dans toute l'Asie du Sud-Est, notamment au Viêt Nam, au Laos et au Cambodge. Urbains, lettrés, d'un certain niveau social et culturel, et comme habitants des colonies françaises, souvent francophones et plutôt francisés, leur intégration en France est facilitée. Leurs diplômes étant non reconnus, ils se tournent plutôt vers le commerce, notamment dans le triangle de Choisy (formé par l'avenue de Choisy, l'avenue d'Ivry et le boulevard Masséna et par quelques rues avoisinantes). Les réfugiés trouvent dans ce quartier des appartements vides. En effet, les nouvelles tours construites dans ce secteur possédaient alors énormément d’appartements vides, qui n’avaient pas trouvé de locataires. Leur concentration dans le XIIIe arrondissement de Paris les rend visibles, mais peu de ces Chaozhou y habitent encore, certains s'étant installés en banlieue, notamment à Marne-la-Vallée. Très intégrés à la société française, ils travaillent dans tous les secteurs de la société. Si leurs habitudes culturelles et alimentaires sont très distinctes des autres communautés, leur attachement à la France est plus fort[2].

Les Frères Rattanavan, dits « Tang », à l'origine de la chaîne de supermarchés qui porte leur nom, sont des Laotiens d'origine chinoise[16]. Ils ont acquis la nationalité française à leur arrivée en France, mais se considèrent bien comme des Chinois, bien que n'en ayant pas la nationalité[2] (Tang est le nom chinois de leur famille avant l'adoption du patronyme laotien Rattanavan).

Migration actuelle

La migration chinoise se fait essentiellement sur la région parisienne. On distingue deux filières principales d’émigration, l’une venant des régions traditionnelles d’émigration, c’est-à-dire le sud-est de la Chine, et l’autre venant du nord-est (Dongbei). Pour ces deux filières, on distingue des modes opératoires différents.

Activités économiques

La présence chinoise à Paris ne se limite plus au « triangle de Choisy », mais est forte aussi dans le quart nord-est, notamment le quartier de Belleville, dont celui des Arts et Métiers est le plus ancien précurseur. On les retrouve aussi au Faubourg-Saint-Martin, à la Chapelle, à Crimée, dans le Quartier de Javel... La banlieue compte aussi une importante communauté chinoise, surtout dans le Nord-Est et l'Est parisien: Pantin, Stains, Bobigny, Ivry, Vitry-sur-Seine, Villejuif, le Kremlin-Bicêtre, Gennevilliers, etc. De nombreux Chinois du XIIIe arrondissement de Paris ont quitté le quartier dans les années 1970-80 pour s'installer à Marne-la Vallée, où les incitations à l'achat, à l'époque[2], étaient fortes.

Ils sont implantés à Aubervilliers[17](3 000 habitants pour 8 000 à 10 000 actifs[18]) et La Courneuve. La zone de la porte d'Aubervilliers est pour eux spécialisée dans le commerce de gros de produits importés.

Dans les années 2000, l'immigration d'originaires du Zhejiang (voire du Sud-Est asiatique), qui ont souvent bâti des entreprises prospères dans le bâtiment ou le commerce, a été supplantée numériquement par des Chinois issus de régions pauvres ou désindustrialisées, comme le Dongbei. Ces Chinois n'ont pas le même soutien familial pour créer leur entreprise. Les populations les mieux insérées socialement voient leurs enfants se mêler de plus en plus à la population française. Contrairement aux Wenzhou, les Dongbei sont urbains, assez éduqués, en majorité des femmes (70 %), d'âge mûr (la quarantaine), anciens petits cadres appartenant à la classe moyenne en Chine. Dans les années 1990 les grandes entreprises d'État chinoises (textile, sidérurgie, métallurgie...) ont fermé ou licencié massivement. Avec une moindre tradition migratoire et de réseaux d'entraide, des migrants chinois se sont retrouvés dans la précarité[19] et vivent souvent de menus travaux ou de la revente d'objets de récupération[20], certaines femmes chinoises se prostituant[2].

Questions de sécurité

Bien que considérée comme discrète, la communauté chinoise se mobilise parfois dans le cadre des mouvements pour la régularisation des étrangers en situation irrégulière[21]. Le , une manifestation dans le quartier de Belleville a rassemblé environ 10 000 personnes pour se plaindre d'agressions dans le quartier par des délinquants persuadés de leur impunité face à des étrangers en situation irrégulière et souvent porteurs d'argent liquide[22]. L'important retentissement de la manifestation a suscité une réaction de l'État[23].

Affaire Zhang Chaolin

En 2016, l'importante communauté chinoise d'Aubervilliers et des villes environnantes (La Courneuve, Pantin, Saint-Denis...) situées en Île-de-France est la cible d'agressions répétées[24] - [25].

Zhang Chaolin, Chinois de 49 ans travaillant comme ouvrier textile, est mortellement agressé le 7 août 2016. Le plus jeune des trois agresseurs, âgé de 15 ans, est condamné à deux ans de prison ferme par le tribunal pour enfants de Bobigny, ainsi qu'à trois ans de prison avec sursis et mise à l’épreuve[26].

Les Chinois organisent ainsi des groupes de surveillance en soirée aux abords de leurs domiciles pour protéger leurs biens et les personnes revenant tard du travail. Le 14 juillet, un homme frôle la mort, sauvé de justesse par son portefeuille qui arrête une balle[27]. En août 2016, après la mort d'un modeste commerçant à la suite d'une agression, deux rassemblements sont organisées à Aubervilliers, le jeudi 11 et dimanche 14 août ; une manifestation rassemble 1 800 à 2 000 personnes[28].

Les Chinois de France dénoncent la réputation persistante qu'ils auraient, de porter sur eux beaucoup d’argent en liquide : « Un préjugé totalement idiot et infondé »[28]. Les trois jeunes ayant commis l'agression mortelle sont arrêtés fin août, après avoir été identifiés par une caméra de vidéosurveillance. Leur butin n'était constitué que d'un paquet de friandises et d'un paquet de cigarettes[29].

Une manifestation organisée le 4 septembre au départ de la Place de la République à Paris réunit entre 15 500 personnes selon la police et 50 000 selon les organisateurs[30] pour réclamer des « mesures fortes pour assurer la sécurité des Asiatiques » et dénonçant les préjugés racistes selon lesquels « les Chinois seraient plus riches ». L’État et la Région annoncent un renforcement de la vidéosurveillance[31]. Cette manifestation s'inscrit comme une émergence de la lutte active contre le racisme anti-asiatique et les violences qui en sont les conséquences.

Affaire Liu Shaoyao

En 2017, un homme appartenant à la communauté chinoise, Shaoyao Liu, père de famille âgé de 56 ans, est abattu à son domicile par la police française à la suite d'un appel pour trouble du voisinage. Une source proche de l'enquête a signalé que l'homme avait été aperçu par ses voisins dans les parties communes de l'immeuble avec un couteau à la main. C'est ensuite que les versions divergent.

Les policiers soutiennent qu'au moment où ils sont arrivés en bas de l'immeuble un homme sur le balcon les insultait[32]. Une fois devant la porte de l'appartement ils ont entendu des cris venant de l'intérieur de l'appartement. C'est alors que la porte s'est ouverte et que l'homme aurait agressé l'un des fonctionnaires de police avec un couteau, le blessant à l'aisselle. L'un de ses collègues aurait alors ouvert le feu sur l'individu, le blessant mortellement.

Cette version est formellement contestée par l'avocat de la famille de Shaoyao Liu. Les policiers auraient ouvert de force l'appartement, propulsé vers l'arrière Shaoyao Liu, qui fut abattu par l'un des fonctionnaires. Sur les dires de la famille le quinquagénaire n'aurait jamais agressé les fonctionnaires avec son couteau (un couteau pour couper le poisson) contestant ainsi la légitime défense [32]. À la suite de ce fait divers la communauté chinoise organise plusieurs manifestations devant le commissariat du 19e arrondissement de Paris près du lieu de l'incident. Celles ci sont émaillées de nombreux débordements (projectiles en direction des forces de l'ordre, voitures incendiées...), trois policiers ont également été légèrement blessés lors de la manifestation du 28 mars 2017.

Ce drame provoque quasiment une crise diplomatique entre Paris et Pékin, la Chine demande à la France de garantir la sécurité et les droits de la population chinoise de France et demande à Paris que lumière soit faite sur cette affaire[33] - [34].

Ouïghours

En 2018, le magazine Foreign Policy révèle que la police chinoise a exigé des Ouïghours vivant en France qu'ils livrent toutes leurs informations personnelles, y compris celles de leurs conjoints français le cas échéant, en menaçant ceux qui refusent de représailles contre leurs proches restés en Chine[35].

Représentations et personnalités

Ci-dessous, figurent des personnalités d'origine chinoise non exhaustives :

- Association des Jeunes Chinois de France (AJCF) : représentant principalement les générations de français d'origine chinoise ;

- Tang Frères, supermarché asiatique fondé par les frères Tang ;

- Buon Tan, homme politique issu de la minorité chinoise ;

- Le Rire Jaune, youtubeurs ;

- Estelle Chen (en), mannequin ;

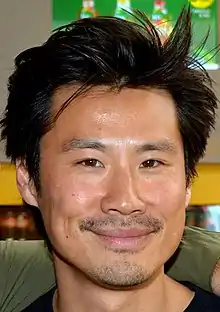

- Frédéric Chau, acteur issu de la minorité chinoise ;

- Mylène Jampanoï, actrice née d'un père chinois ;

- Gao Xingjian, écrivain ayant reçu le prix Nobel de littérature (2000) ;

- François Cheng, écrivain ;

- Anne Cheng, sinologue et enseignante française, fille de ce dernier ;

- Hongyan Pi, joueuse de badminton ;

- Wang Du, artiste plasticien ;

- Li Chevalier, artiste ;

- Zao Wou-Ki†, artiste ;

- Chu Teh-Chun†, artiste ;

- Wang Yan Cheng, artiste.

Notes et références

- LI Zhipeng, « La diaspora entrepreneuriale Wenzhou en région parisienne : une diaspora parmi les diasporas chinoises », 2018/4 (N° 174), , pages 123 à 139 (lire en ligne)

- Annabelle Laurent, « « Chinois de France » ne veut rien dire », sur Slate.fr, (consulté le ).

- Répartition des immigrés par groupe de pays de naissance en 2018, INSEE, 25 juin 2019

- Origine géographique des descendants d’immigrés Données annuelles 2018, INSEE, 19 juillet 2019

- La Chine et les Chinois de la diaspora, Jean-François Doulet, Marie-Anne Gervais-Lambony, Atlande, 2000, pages 223-224.

- Dominique Lelièvre, Voyageurs chinois à la découverte du monde: de l'Antiquité au XIXe siècle, page 324, Éditions Olizane, 2004 - 472 pages.

- « Les grandes étapes de 100 ans d’histoire migratoire entre la Chine et la France » (consulté le ) par Véronique Poisson, docteure en sciences sociales à l'EHESS, 2005, dans la revue « Hommes & Migrations ».

- Véronique Poisson, « Les grandes étapes de cent ans d’histoire migratoire entre la Chine et la France », Hommes & Migrations, no 1254, , p. 6-17 (ISSN 1142-852X, lire en ligne [PDF]). Dossier spécial « Chinois de France », coordonné par Véronique Poisson.

- Charles Gilbert, « Wenzhou-Paris, aller simple », sur L'Express, (consulté le ).

- Fabienne Tisserand, Voyage au pays du souvenir 1914-1918, Belgique, La Renaissance du livre, coll. « Les Beaux livres du patrimoine », , 271 p. (ISBN 2-8046-0821-2), page 90.

- Live Yu-Sion, La Diaspora chinoise en France : Immigration, activités socio-économiques, pratiques socio-culturelles, Thèse de doctorat, EHESS, Paris, 1991.

- La Grande Guerre des célestes.

- Live Yu-Sion, Chinois de France : un siècle de présence de 1900 à nos jours, Ed. Mémoire Collective, 1994.

- « Inauguration de la sculpture de l'artiste Li Xiaochao | Gares & Connexions », sur www.garesetconnexions.sncf (consulté le )

- Régis Guyotat, « Week-end "chinois" à Montargis », Le Monde, , p. 27 (lire en ligne).

- Portrait BOUNMY RATTANAVAN, Libération, 27 juillet 1995.

- « Nouvel an chinois », Ville d'Aubervilliers (consulté le ).

- « A l'heure de l'exposition universelle (page 13) », Vile d'Aubervilliers, (consulté le ).

- « Les Chinois de Belleville, au-delà des clichés », La Croix, (consulté le ).

- La cité des hommes-chariots (Élise Vincent), Le Monde, page 3, 7 juillet 2010.

- « A Bastille, des sans papiers chinois en lutte aux côtés des Africains », Google News (Agence France Presse), (consulté le ).

- « Les Chinois de Belleville se disent victimes de "fantasmes" », Le Monde, (consulté le ).

- « Violences/Belleville: 13 bandes identifiées », Le Figaro (Agence France Presse), (consulté le ).

- Aurélie Lebelle, « Près de 2000 Chinois manifestent à Aubervilliers contre les agressions », lemonde.fr, (consulté le ).

- Zhang Zhulin, « Français d’origine chinoise, l’affirmation d’une communauté : Une minorité confrontée aux agressions et aux stéréotypes », Le Monde diplomatique, (lire en ligne).

- « Deux ans de prison ferme pour l’agression « raciste » de Chaolin Zhang à Aubervilliers », lemonde.fr, (lire en ligne, consulté le ).

- Nathalie Perrier, « La Courneuve : nouvelles violences contre la communauté asiatique », lemonde.fr, (consulté le ).

- Agence France Presse, « A Aubervilliers, le mécontentement de la communauté chinoise s’organise », lemonde.fr, (consulté le ).

- Nathalie Revenu, « Meurtre d'Aubervilliers : les agresseurs de Chaolin passent aux aveux », lemonde.fr, (consulté le ).

- Romain Geoffroy, « Pourquoi les organisations antiracistes étaient discrètes lors de la manifestation de la communauté chinoise », lemonde.fr, (consulté le ).

- Agence France Presse, « Manifestation à Paris de la communauté chinoise contre le « racisme envers les Asiatiques » », lemonde.fr, (consulté le ).

- « Paris : Tension diplomatique après la mort d'un Chinois tué par la police », ladepeche.fr, (lire en ligne, consulté le ).

- « Vue de Chine, l'affaire Shaoyo Liu «reflète les préjugés raciaux de la police française» », leparisien.fr, (lire en ligne, consulté le ).

- « Pékin exige «toute la lumière» sur la mort à Paris de Shaoyo Liu, tué par la police », leparisien.fr, (lire en ligne, consulté le ).

- (en) Bethany Allen-Ebrahimian, « Chinese Police Are Demanding Personal Information From Uighurs in France », sur foreignpolicy.com, Foreign Policy, (consulté le ).

Bibliographie

- Le Paris Asie, 150 ans de présence asiatique dans la capitale (1854-2004) Eric Deroo, Pascal Blanchard, La Découverte, 2004

- Les Chinois en France, Les cahiers du Comité d’histoire, no 18, décembre 2014 (sur le site du ministère du Travail)

- La Chine et les Chinois de la diaspora, Jean-François Doulet, Marie-Anne Gervais-Lambony, Atlande, 2000 - China - 238 pages

- François Leung et Ye Xingqiu, Une Brève Histoire de la Communauté Chinoise de France, Editions Pacifica, , 248 p. (ISBN 978-2-916578-47-7 et 2-916578-47-1)

Filmographie

- La Marcheuse décrit la vie d'une prostituée chinoise qui se prostitue à Belleville. Elle se dit « du Nord », c'est-à-dire probablement Dongbei, et se plaint du mépris des autres communautés chinoises en France.