Arcade Huang

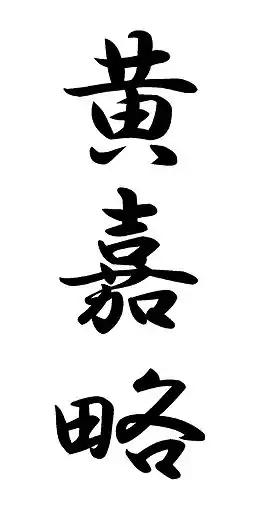

Arcade Huang (chinois simplifié : 黄嘉略 ; pinyin : [1], né Huang Risheng (chinois simplifié : 黄日升 ; pinyin : ) à Xinghua, aujourd'hui Putian, dans la province du Fujian, le , mort le à Paris) est un catholique chinois, amené à Paris par les Missions étrangères, il effectue un travail pionnier sur la langue chinoise dans les années 1715.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 36 ans) Paris |

| Nom dans la langue maternelle |

黄嘉略 (huáng jiālüè) |

| Nom de naissance |

黄日升 (huáng rìshēng) |

| Activités |

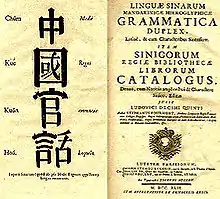

Ses principaux travaux, menés avec l'aide du jeune Nicolas Fréret, étant le premier lexique chinois-français, la première grammaire du chinois et la diffusion en France du système des deux cent quatorze clefs de Kangxi, système nécessaire à l'élaboration de son lexique. Mais sa mort précoce en 1716 l'empêche de finir ses travaux, et Étienne Fourmont, qui reçoit la tâche de classer ses papiers, s'attribue tout le mérite de leur publication. Seule l'insistance de Nicolas Fréret puis la redécouverte des mémoires d'Arcade Huang ont permis d'établir la part de travail – pionnier et fondamental – qui lui était dû, et qui permit aux linguistes français d'aborder plus sérieusement l'écrit chinois.

Origines

Selon Étienne Fourmont, voici la généalogie d'Arcade Huang telle qu’il nous l’a laissée lui-même :

- « Paul Hoange, du mont de l’Aigle, fils de Kian-khin (Kiam-kim) Hoange, assistant impérial des provinces de Nâne-kin (Nân-kim) et de Chan-ton (An-tùm), et seigneur du mont de l’Aigle, naquit dans la ville de Hin-houa (Him-hoa), dans la province de Fò-kién (Fo-kién), le ; fut baptisé par le révérend père jésuite Antoine de Govea, Portugais, et fut marié en 1670 avec mademoiselle Apollonie la Saule, nommée en langue du pays Léou-sien-yâm (Leù-sièn-yam), fille de M. Yâm, surnommé Lou-ooue (Lû-ve), seigneur docteur de Leôu-sièn (Leû-sièn) et gouverneur de la ville de Couan-sine (Quàm-sin), dans la province de Kiam-si. Arcade Hoange, interprète du roi de France, fils de Paul Hoange, est né dans la même ville de Hin-Houa, le , et a été baptisé le 21 novembre de la même année, par le révérend père jacobin Arcade de… Espagnol de nation. Comme de son mariage il avait eu une petite fille qui est encore vivante, il avait ajouté (à sa généalogie) Marie-Claude Hoange, du mont de l’Aigle, fille de monsieur Hoange, interprète du roi, etc. ; elle est née le . »

Éducation de lettré chinois sous la protection des missionnaires français

Les missionnaires français voient en Arcade la possibilité d'en faire un « lettré chinois chrétien », au service de l'évangélisation de la Chine. Dans cette époque pionnière des années 1690, puis des années 1700, il devient urgent de présenter à Rome des exemples de Chinois parfaitement christianisés, et prenant parti dans la Querelle des Rites. La chrétienté européenne se passionne pour cette question : les rites envers les ancêtres, fondamentaux dans l'esprit chinois, sont-ils des rites civiques, donc tolérables, ou religieux, donc hérétiques et à interdire. Une telle interdiction, prônée par la ligne dure, signifiait de rentrer de front en conflit avec les croyances millénaires chinoises et avec les puissants de Chine.

Voyage vers l'Occident

Dans cette joute d'idées, Arcade devait soutenir la position de ses bienfaiteurs devant la Cour de Rome.

Le , sous la protection de M. de Rosalie, Arcade embarque sur un bateau de la Compagnie anglaise des Indes orientales afin de rejoindre l'Europe. Il profite du capitaine de navire M. Petit, bilingue anglais-français, pour améliorer encore son français durant les sept mois de voyage. Vers septembre ou octobre 1702, M. de Rosalie et Arcade quittent l'Angleterre pour la France afin de se rendre à Rome.

Mais, sur le point d'être ordonné prêtre à Rome et de faire face au pape pour lui exposer sa réalité de Chinois parfaitement chrétien, Arcade Huang recule, doute, et décline l'ordination. M. de Rosalie préfère le renvoyer à Paris afin de poursuivre son éducation, et attendre une meilleure réponse.

Installation à Paris

Toujours selon ses mémoires, Arcade s'installe à Paris en 1704 ou 1705 à la maison des Missions étrangères. Là, ses protecteurs poursuivent sa formation religieuse et culturelle, avec pour projet officiel de le ramener en Chine pour tenir un apostolat. Mais Arcade préfère se tourner vers la vie civile. Il s'installe ainsi définitivement à Paris comme « interprète chinois du Roi-Soleil » et commence des travaux sous la direction et protection de l'abbé Bignon.

Travaux sur la langue chinoise

Aidé du jeune Nicolas Fréret (1688–1749), il aurait débuté le difficile travail pionnier d'un dictionnaire chinois-français, d'une grammaire chinoise et d'une présentation des deux cent quatorze clefs du Dictionnaire de caractères de Kangxi mais serait resté discret sur l'avancement de ses travaux sur la langue chinoise. Il confirme Fréret dans sa lutte contre l'idée répandue de filiation entre caractères hébreux et chinois. Certains académiciens du temps, tel M. Fourmont, affirment que les Chinois primitifs étaient des descendants de Noé, qu'ils étaient donc originaires d'Égypte et du Moyen-Orient, et que le langage chinois était une évolution de l'hébreu ancien. Cette thèse est totalement exclue par Arcade Huang. Il hésite tout de même à affirmer publiquement son opinion, dans la mesure où contredire cette théorie hébraïque nie au passage toute connexion avec le monde biblique et chrétien, or cette théorie a alors de nombreux et influents adeptes.

Dans ces discussions et dans ce travail, ils sont rejoints par le trentenaire Joseph-Nicolas Delisle (1683–1745), ami de Fréret, et qui donnera un tour plus culturel et géographique à leurs travaux et discussions. Le frère de Deslisle, Guillaume Delisle, étant déjà un géographe célèbre. Deslisle encourage notamment Arcade Huang à lire les écrits européens les plus connus et populaires traitant de l'Empire chinois. Huang est surpris de l'approche ethnocentrée des textes, réduisant les mérites du peuple chinois et soulignant le rôle civilisateur des peuples européens. Il dénonce également le tour caricatural que prennent les Lettres édifiantes et curieuses et quantité d’œuvres, par ignorance des faits réels ou dans le but intéressé de surprendre le public lecteur et acheteur.

L'arrivée d'Étienne Fourmont comme troisième apprenti chamboule l'équipe. Le courant passe mal avec cet élève imposé par l’abbé Bignon. Un jour, Fourmont est surpris en train de recopier le travail qu'Arcade Huang a entrepris avec Fréret[2].

Débat après sa mort

Après la mort d'Arcade Huang le , M. Fourmont est officiellement chargé de classer les papiers du défunt. Il fait un rapport très négatif sur le contenu de ces documents et ne cessera plus de critiquer le travail d'Arcade Huang, qui fut pourtant son professeur. Continuant ses travaux sur les langues d'Europe et d'Asie (et donc du chinois), il s'octroie tout le mérite de la diffusion des deux cent quatorze clefs en France, puis publie finalement un lexique français-chinois et une grammaire du chinois, sans faire mention du travail d'Arcade Huang qu'il continue de dénigrer publiquement.

De son côté, Nicolas Fréret, également académicien, et surtout ami et premier élève d'Arcade Huang, entreprend un mémoire sur les travaux et le rôle d'Arcade dans la diffusion des connaissances sur la Chine en France. Des documents sauvegardés par Joseph-Nicolas Delisle, second étudiant d'Arcade, permirent également de faire connaître le rôle de ce Chinois devenu sujet du roi de France.

Depuis, d'autres historiens chercheurs se sont questionnés sur son rôle, parmi lesquels Danielle Elisseeff et sa compilation du Mémoire d'Arcade Huang.

Sources

- Danielle Elisseeff, Moi Arcade, interprète du Roi-Soleil, édition Arthaud, Paris, 1985, (ISBN 2-7003-0474-8). (Source principale pour cet article, 189 pages)

- La partie « arbre généalogique » provient d'une note relative à « Arcadius Hoang », écrite par Étienne Fourmont (1683-1745).

Références

- Son nom était anciennement transcrit Hoange, Ouange, Houange, etc.

- Danielle Elisseeff, Moi Arcade, interprète du roi-soleil, édition Arthaud, Paris, 1985. Voir chapitre XVII, page 139. Page 141: « Mais la mesure fut à son comble lorsque je le surpris en train de recopier et de calligraphier de sa main un abrégé de la grammaire chinoise que nous avions dressé avec M. Fréret et en lequel je reconnaissais bien nos deux écritures. »

Voir aussi

Articles connexes

- M. Le Blanc - missionnaire en Chine, adopte Arcade Huang, puis vicaire apostolique de la province du Yunnan.

- M. de Rosalie ou MgrArtus de Lionne - missionnaire en Chine, évêque de Rosalie, et donc appelé « M. Rosalie ».

- Nicolas Fréret (1688–1749) - premier étudiant, académicien français.

- Joseph-Nicolas Delisle - second étudiant, frère du géographe Guillaume Delisle.

- Abbé Bignon - protecteur et mécène d'Arcade Huang.

- Étienne Fourmont (1683–1745) - troisième étudiant, linguiste français, dénoncé par A. Huang et N. Fréret pour l'appropriation de leur travail.

- Louis XIV de France - Roi Soleil mécène dont dépend Arcade Huang.

- Empereur Kangxi - l'Empereur chinois durant la vie d'Arcade Huang ; il en fait fréquemment mention.

- Michel Sin ou Michel Chin-fo-tsoung (Shen Fuzong) - premier Chinois présenté en France en 1684 ( : présentation à Louis XIV) ; passe davantage de temps à Oxford, travaille avec Thomas Hyde.

Liens externes

- Tchoung-ya-san, Tchang-ya-kin et Kiang-hiao : trois autres Chinois qui passent en Europe avant 1829 ; simples marchands, ils n’offrirent aucun gain de connaissance significatif (selon Abel Remusat)