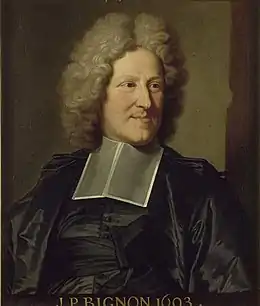

Jean-Paul Bignon

Jean-Paul Bignon, né à Paris le et mort à l'Île Belle le , est un homme d'Église français, grand commis de l'État, prédicateur de Louis XIV et bibliothécaire du roi.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 80 ans) Île Belle |

| Formation | |

| Activités | |

| Père | |

| Mère |

Suzanne Phélypeaux de Pontchartrain (d) |

| Fratrie |

Jérôme Bignon Armand Roland Bignon de Blanzy (d) |

| Ordre religieux | |

|---|---|

| Membre de |

Biographie

Petit-fils de Jérôme Bignon et neveu du comte de Pontchartrain, il est le fils cadet de Jérôme II Bignon (1627-1697) qui avait épousé Suzanne Phélypeaux.

Il fait ses études au collège d'Harcourt et, en 1680, au séminaire Saint-Magloire, attaché à l'Oratoire. Il soutient une thèse de philosophie[1]. Il reçoit l'habit de l'Oratoire le . De 1685 à 1690 il est à Saint-Paul-aux-Bois (diocèse de Soissons). Il est ordonné prêtre en 1691. En 1693, il est nommé abbé de Saint-Quentin-en-l'Isle et prédicateur de Louis XIV.

La même année, il est élu membre de l'Académie française. Il devient en 1699 membre honoraire de l’Académie des sciences, qu'il a pour charge de réformer et dont il est plusieurs fois président. Le , il accède à la dignité de conseiller d'Etat d'église. Il devient le membre de l'Académie royale des inscriptions et médailles. De 1705 à 1714, il siège au comité de rédaction du Journal des savants, dont il prend la direction avec Pierre Desfontaines en 1724.

Il contribuera à lancer la longue rédaction des livres de la Description des Arts et Métiers.

En 1709, il assouplit le régime des « privilèges » concernant l'édition des livres, soumis à l'autorisation royale en introduisant la « permission tacite » qui est une tolérance à la diffusion d'un livre[2].

En 1718, après la mort de l'abbé de Louvois, il est nommé bibliothécaire du roi, charge qu'avait occupée son grand-père. La future Bibliothèque nationale de France est à cette époque la plus grande bibliothèque d'Europe. L'ampleur de ses collections étant devenue telle que les bibliothécaires ne peuvent plus compter sur leur seule mémoire pour y retrouver un titre, Bignon répartit les 23 catégories établies en 1670 par Nicolas Clément, en cinq départements : Imprimés, Manuscrits, Titres et généalogies, Estampes, Médailles. Grâce à son important réseau de correspondants et de visiteurs étrangers, il s'emploie à enrichir le fonds de la Bibliothèque en commandant livres et périodiques dans toute l'Europe. Sous sa direction également, la Bibliothèque du roi est accessible au public, un jour par semaine, pendant trois heures. Les premiers essais d'ouverture au public avaient eu lieu en 1692.

D'après les mesures qu'il avait prises, la charge de bibliothécaire du roi fut, après lui, occupée par son neveu et son petit-neveu. Jean-Paul Bignon avait une immense instruction ; il a composé jusqu'à quatre panégyriques de Saint Louis, tous différents, et il en a prononcé deux le même jour, l'un à l'Académie française et l'autre à l'académie des inscriptions. Ses panégyriques et ses sermons ne sont pas imprimés.

Le chancelier de Pontchartrain, son oncle maternel, lui confia le département des académies des inscriptions et des sciences ; elles n'étaient presque encore que de simples associations littéraires, et leur établissement n'était pas encore revêtu de la forme qui seule pouvait les rendre durables. L'abbé Bignon procura en 1699 un règlement très étendu à l'académie des sciences, et, en 1701, il parut à l'académie des inscriptions et belles-lettres. En 1715, il obtint encore, pour l'une et pour l'autre, des lettres patentes qui confirmaient leur établissement. II donna aussi, en 1701, au Journal des Savants, la forme qu'il a toujours conservée jusqu'au XIXe siècle. Ce journal avait été pendant longtemps l'ouvrage d'une seule personne, Bignon jugea plus convenable qu'il fût l'ouvrage d'une société de savants, travaillant sous la direction du chef de la magistrature.

Joseph Pitton de Tournefort, son protégé bien que de six ans son aîné, a dédié à Jean-Paul Bignon, en 1694, le genre Bignonia (jasmin de Virginie), une plante grimpante tropicale[3].

Il est inhumé dans l'église Saint-Nicolas-du-Chardonnet[4].

Famille

La vigne qui entoure la croix du blason est un souvenir de la terre natale : Saint-Denis-d'Anjou.

- Jérôme Bignon (1589-1656), magistrat, marié à Catherine Bachasson

- Jérôme Bignon (1626-1607), conseiller d'État ordinaire, avocat général au parlement de Paris, maître de la Librairie du roi, marié à Suzanne Phélypeaux de Pontchartrain, fille de Louis Ier Phélypeaux de Pontchartrain

- Jérôme Bignon (1658-1725) (ou Hierosme Bignon), magistrat, conseiller au parlement de Paris, puis maître des requêtes, intendant de la généralité de Rouen en 1693, intendant de la généralité d'Amiens et autres pays conquis et reconquis en 1694, prévôt des Marchands, marié en 1685 avec Françoise Marthe Billard,

- Louis Bignon (?-1730), inspecteur d'infanterie

- Jean-Paul Bignon (1662-1743), abbé de Saint-Quentin en l'Isle, doyen de Saint-Germain-l'Auxerrois

- Armand Roland Bignon (1666-1724), seigneur de Blanzy, marié en secondes noces en 1697 avec Agnès Françoise Hébert,

- Jérôme Bignon de Blanzy (1698-1743), bibliothécaire du roi, conseiller au parlement de Paris, intendant de la Rochelle (1726-1737) puis de Soissons,

- Anne Françoise Bignon (1701-1788) mariée en 1721 avec Charles Nicolas Romé

- Armand-Jérôme Bignon (1711-1772), seigneur de la Meauffe, membre de l'Académie française, marié en 1736 avec Marie Hue du Vermanoir

- Blanche Françoise Rosalie Bignon (1744-1777) mariée en 1762 avec Armand Thomas Hue de Miromesnil, garde des sceaux de France,

- Thomas Louis Hue de Miromesnil,

- Bernard François Louis Hue de Miromesnil,

- Marie Blanche Rosalie Hue de Miromesnil (1765-1787) mariée en 1779 avec Amable Pierre Albert René de Bérulle (1755-1794), premier président du Parlement de Grenoble, guillotiné le ,

- Armand Amable Marie de Bérulle (1787-1805),

- Jérôme-Frédéric Bignon (1747-1784), seigneur du Rozel, marié en 1764 avec Bernardine Hennot du Rozel,

- Armande Marie Bignon (1765-1809) mariée en 1783 avec Antoine Raoul ,comte de Cussy, seigneur de Cavigny (1752-1827),

- Angélique Marie Frédérique Bignon (1767-1805),

- Armand Jérôme Bignon (1769-1847) marié en 1798 avec Mélanie Terray (1778-1804),

- Jérôme Frédérique Bignon (1799-1877), maire du Rozel,

- Pauline Bignon (1800-1865)

- Blanche Françoise Rosalie Bignon (1744-1777) mariée en 1762 avec Armand Thomas Hue de Miromesnil, garde des sceaux de France,

- Thierry Bignon (1632-1697), premier président du Grand Conseil (1690-1697), marié à Françoise Talon (vers 1630-1690)

- Anne Françoise Bignon (1650-1720), mariée en 1678 avec Michel François II de Verthamon (1667-1738), baron, puis marquis de Manoeuvre (1653) et de Bréau, seigneur de Vincy (1646), premier président du Grand Conseil (1697-1738)

- Françoise Élisabeth de Verthamon (1682-1719) mariée en 1716 à Gabriel François Balthazard de Pardaillan de Gondrin (1689-1719), marquis de Bellegarde,

- François Godefroy de Verthamon (1684-1705)

- Denis Michel de Verthamon (1688-1714)

- Anne Françoise Bignon (1650-1720), mariée en 1678 avec Michel François II de Verthamon (1667-1738), baron, puis marquis de Manoeuvre (1653) et de Bréau, seigneur de Vincy (1646), premier président du Grand Conseil (1697-1738)

- Marie Bignon (?-1642) mariée avec Étienne Briquet (?-1645), avocat général au parlement de Paris,

- Jérôme Bignon (1626-1607), conseiller d'État ordinaire, avocat général au parlement de Paris, maître de la Librairie du roi, marié à Suzanne Phélypeaux de Pontchartrain, fille de Louis Ier Phélypeaux de Pontchartrain

Publications

- Vie de François Lêvesque, prêtre de l'Oratoire, 1684, in-12.

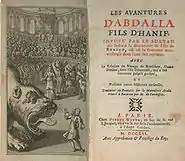

- Les Aventures d'Abdalla, fils d'Hanif, Paris, 1712-1714, 2 vol. numérisés sur Gallica T1 T2 . Rééditions : La Haye, 1715 ; Paris, 1725 et 1743 ; La Haye et Paris, 1775, 2 vol. in-12°. Ouvrage publié sous le nom de Sandisson, et inachevé. Un premier dénouement est proposé par Colson, l'un des auteurs de l'Hisloire de la Chine, avec un second volume presque entièrement neuf. Un second dénouement est proposé, probablement par M. de Pauliny, dans la Bibliothèque des Romans, janvier 1778.

- Titre complet : Les Avantures d'Abdalla, fils d'Hanif, envoyé par le sultan des Indes à la découverte de l'ile de Borico, où est la fontaine merveilleuse dont l'eau fait rajeunir. Avec la Relation du voyage de Rouschen, dame persane, dans l'ile détournée, qui a été inconnue jusqu'à present, et plusieurs autres histoires curieuses. Traduites en français sur le manuscrit arabe trouvé à Batavia par M. de Sandisson. Bignon fait passer l'ouvrage pour la traduction d'un manuscrit arabe. Cette histoire d'un monde à l'envers est à la fois une parodie des romans précieux et un conte oriental dans l'air du temps : à sa parution en 1712, Antoine Galland a déjà publié ses Mille et une nuits et Montesquieu s'apprête à rédiger ses Lettres persanes. Le roman connaît un vif succès et il est traduit en anglais dès 1729. Il raconte le périple et les aventures d'un pieux musulman, Abdalla, envoyé par son maître, le sultan des Indes, à la recherche d’une eau qui procure la jeunesse éternelle.

- Bignon a aussi coopéré aux Médailles du règne de Louis le Grand, au Sacre de Louis XV, et au Journal des Savants.

Références et notes

- Jean-Pierre Vittu, « Bignon », sur dictionnaire-journalistes.gazettes18e.fr, Dictionnaire des journalistes (consulté le )

- « Permissions, approbations, privilèges, censure avant la Révolution française : l’édition sous contrôle », sur bibliomab.wordpress.com, (consulté le )

- Alain Rey, Dictionnaire Historique de la langue française, Nathan, , p. 241

- Abbé Lebeuf, Histoire de la ville et de tout le diocèse de Paris, t. I, Paris, Féchoz et Letouzey, , 664 p. (lire en ligne), p. 345

- François-Alexandre Aubert de La Chesnaye Des Bois, Dictionnaire de la noblesse, chez Schlesinger, Paris, 1866, tome 8, col.499

- Fortunée Bernier Briquet, Dictionnaire historique, littéraire et bibliographique des Françaises, et des étrangères naturalisées en France, Imprimerie de Gillé, Paris, 1804, p. 69

Sources

- Jean-Jacques Dortous de Mairan, « Éloge », dans Éloges des académiciens de l'Académie royale des sciences, morts dans les années 1741, 1742 et 1743, Paris, Durand, 1747 — Avec liste d'ouvrages., Éloge de M. l'abbé Bignon, dans Histoire de l'Académie royale des sciences - Année 1743, p. 185-194

Bibliographie

- François Fossier. L'abbé Bignon. Paris, L'Harmattan, 2018.

- Jean Pierre Vittu, « BIGNON », dans Jean Sgard (dir.), Dictionnaire des journalistes En ligne.

- Michel Antoine, Le gouvernement et l'administration sous Louis XV : dictionnaire biographique, Paris, éditions du Centre national de la recherche scientifique, 1978, p. 39.

- Simone Balayé, La Bibliothèque nationale des origines à 1800, Genève, Droz, 1988, p. 147–322.

- « Jean-Paul Bignon », dans Louis-Gabriel Michaud, Biographie universelle ancienne et moderne : histoire par ordre alphabétique de la vie publique et privée de tous les hommes avec la collaboration de plus de 300 savants et littérateurs français ou étrangers, 2e édition, 1843-1865 [détail de l’édition].

Article connexe

Liens externes

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- Ressources relatives à la littérature :

- Ressources relatives à la recherche :

- Ressource relative à la musique :

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :

- Académie des sciences : Les membres du passé dont le nom commence par B

- « Les directeurs de la Bibliothèque nationale : Les maîtres de la librairie, administrateurs généraux, présidents », sur le site officiel de la Bibliothèque nationale de France, 2004, 16 p., « Jean-Paul Bignon », p. 3

- « Les directeurs de la Bibliothèque nationale (les maîtres de la librairie, administrateurs généraux, présidents) », sur le site du Comité d'histoire de la Bibliothèque nationale de France, 2018, « Jean-Paul Bignon », 1ère entrée