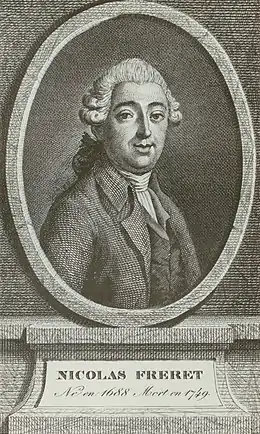

Nicolas Fréret

Nicolas Fréret, né le à Paris où il est mort le , est un historien et linguiste français.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 61 ans) |

| Activités |

Linguiste, sinologue, érudit classique, historien de l'Antiquité classique, historien des religions, mythologue, historien |

| Membre de |

|---|

Biographie

Les premiers précepteurs de Nicolas Fréret furent l’historien Charles Rollin et le père Nicolas Desmolets. Son père qui était procureur au Parlement de Paris le destinant à la même profession que lui, il commença à étudier le droit pour le satisfaire. Il commence néanmoins à lire à l’âge de dix-neuf ans des mémoires sur la religion grecque antique, sur le culte de Bacchus, de Cérès, de Cybèle et d’Apollon devant une société d’hommes instruits à laquelle il avait été admis. À l’âge de vingt-six ans, il est admis comme élève à l’Académie des inscriptions. Un des premiers mémoires qu’il y lut était un discours érudit et critique Sur l’origine des Francs (1714) où il soutenait que les Francs étaient une ligue de tribus originaire du sud de l’Allemagne et non, selon la légende de l'origine troyenne des Francs encore acceptée à l’époque (bien que remise en question au siècle précédent), une nation d’hommes libres originaire de Grèce ou de Troie, qui avaient préservé leur civilisation intacte au cœur d’un pays barbare[1]. Indigné par ces opinions, l’abbé Vertot s’empressa de le dénoncer comme diffamateur de la monarchie, en conséquence de quoi une lettre de cachet l’envoya à la Bastille : il y est emprisonné du au [2]. En parallèle, il est également le principal étudiant de Arcade Huang et effectue un travail pionnier sur la langue chinoise, en aidant au développement d’un dictionnaire chinois-français, d’une grammaire, et à l’adoption en France des 214 clefs du dictionnaire de Kangxi[2].

Fréret mit à profit ses six mois d’emprisonnement pour se livrer à une étude de la Κύρου Παιδείας (Cyropédie) de Xénophon dont les résultats parurent peu après dans un mémoire. En , il fut reçu associé de l’Académie des inscriptions dont il devait devenir secrétaire perpétuel en . Il travailla sans interruption pour les intérêts de l’Académie, sans même réclamer aucun droit de propriété intellectuelle pour ses écrits imprimés dans le Recueil de l’Académie des inscriptions. La liste de ses mémoires, dont nombre sont posthumes, occupe à elle seule quatre colonnes de la Nouvelle Biographie générale. Ils traitent d’histoire, de chronologie, de géographie, de mythologie et de religion. Considérant la valeur comparative des documents, distinguant le mythique et l’historique et séparant les traditions comportant un élément historique de la pure fable et de la légende, il apparaît dans tous ses travaux comme un critique expressif, érudit et original. Il a rejeté les prétentions extrêmes des chronologies égyptienne et chinoise tout en réfutant le plan de Newton comme trop limité.

Il a étudié non seulement la mythologie grecque, mais également les mythologies allemande, celte, chinoise et indienne. C’était un adversaire résolu de la théorie évhémériste attribuant des référents historiques aux mythes. Il a également suggéré que la mythologie grecque devait beaucoup aux Égyptiens et aux Phéniciens. Il a également été l’un des premiers érudits européens à apprendre le chinois.

Après sa mort, le baron d’Holbach publia sous son nom plusieurs ouvrages défendant un point de vue athée, dont Examen critique des apologistes de la religion chrétienne (1766) mais non Lettre de Thrasybule à Leucippe (1768)[3].

Fréret récuse l’existence d'une « ancienne langue commune » postulée par Leibniz, au nom de la « différence essentielle et radicale » qui sépare les parlers européens[4]. Par exemple, il indique que le nom de la « mère », dans les langues du nord, a été emprunté au latin mater. Fréret pense que les racines communes aux deux langues celtique et germanique viennent d'un mélange de population.

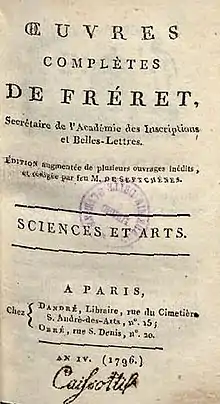

Œuvres

- Réflexions sur les principes généraux de l’art d’écrire et en particulier sur les fondements de l’écriture chinoise

- De l’année vague cappadocienne, [s.l.s.n], 1744.

- De l’origine des Français et de leur établissement dans la Gaule, [s.l.s.n.s.d.]

- Défense de la chronologie fondée sur les monuments de l’histoire ancienne, contre le système chronologique de M. Newton, Paris, Durand, 1758.

- Mémoires académiques, Paris, Fayard, 1996.

- Vues générales sur l’origine & le mélange des anciennes Nations, & sur la manière d’en étudier l’histoire, Paris, Imprimerie Royale, 1753.

Attribués, mais en réalité écrits par le baron d’Holbach ou Jean Levesque de Burigny :

- Œuvres philosophiques de M. Fréret, Londres, [s.n.], 1776.

- Examen critique des apologistes de la religion chrétienne, Paris, Hachette, 1972. Ce livre serait plutôt dû à Jean Levesque de Burigny[5].

- Examen des fondements de la religion chrétienne et diverses objections contre l’immortalité de l’âme..., Londres, [s.n.s.d.]

- Lettre de Thrasibule à Leucippe, Paris, Hachette, 1972.

Notes et références

- Laurent Avezou, « Gaulois, l’histoire d’un mythe, Métarécit de l’histoire nationaliste française », conférence à la cité des Sciences et de l'Industrie, .

- Livre " Nicolas Fréret (1688-1749) et la Chine" de Danielle Poisle-Elisseeff.

- (it) Chiara Pietroni D'Holbach: il buon senso dell'ateismo, tesi di laurea premio UAAR, 2007, p. 81.

- Daniel Droixhe, « Souvenirs de Babel. La reconstruction de l'histoire des langues de la Renaissance aux Lumières », Souvenirs de Babel, , p. 208 (lire en ligne, consulté le )

- Alain Niderst (éd.), Examen critique des apologistes de la religion chrétienne. Attribuable à Jean Lévesque de Burigny, Paris, Champion, 2001.

Annexes

Bibliographie

- Jean-Pierre de Bougainville, Éloge de M. Fréret, dans Histoire de l'Académie royale des inscriptions et belles-lettres, avec les Mémoires de littérature tirés des registres de cette Académie, depuis l'année MDCCXLIX, jusques & compris l'année MDCCLI, Imprimerie royale, Paris, 1756, tome 23, p. 314-337 (lire en ligne)

- Frédéric Charbonneau, « En l’absence de témoin : L’histoire des temps reculés à l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres », Études françaises, vol. 54,no 3, 2018, p. 45-59 (lire en ligne).

- Chantal Grell et Catherine Volpilhac-Auger éd., Nicolas Fréret, légende et vérité, actes du colloque de Clermont-Ferrand (18-), Oxford, Voltaire Foundation, 1995, 213 p.

- Danielle Elisseeff-Poisle, Nicolas Fréret (1688-1749). Réflexions d'un humaniste du XVIIIe siècle sur la Chine (« Mémoires de l'Institut des hautes études chinoises », XI), Paris, PUF, 1978, 251 p.

- (it) Dominique Briquel, « La questione delle origini etrusche nella Francia dell’Illuminismo : Le proposte de Nicolas Fréret », dans Vincenzo Bellelli, Stéphane Bourdin, Maria Paola Castiglioni et Paola Santoro, Origines : percorsi di ricerca sulle identità etniche nell'Italia antica : Identity problems in Early Italy : a workshop on methodology, vol. 126-2, Rome, Publications de l'École française de Rome, coll. « Varia - Regards croisés », (lire en ligne), pages 1 à 19

- Blandine Kriegel, L’Histoire à l’Âge classique, Paris, Presses universitaires de France, 1996 [1988], vol. 1, p. 175-223.

- Renée Simon, Nicolas Fréret, académicien, 1688-1749, Genève, Droz, 1961.

Liens externes

- Ressources relatives à la recherche :

- Ressource relative au spectacle :

- Ressource relative aux beaux-arts :

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :

- Liste de œuvres de N. Fréret

- Éloge (posthume) de M. Fréret, Assemblée publique du , par Jean-Pierre de Bougainville