Connage

Connage est une localité de Chémery-Chéhéry et une ancienne commune française, située dans le département des Ardennes en région Grand Est.

| Connage | |

Vue du village depuis la route départementale reliant Omicourt à Malmy. | |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Grand Est |

| Département | Ardennes |

| Arrondissement | Sedan |

| Commune | Chémery-Chéhéry |

| Intercommunalité | Communauté de communes des Portes du Luxembourg |

| Statut | Ancienne commune |

| Code commune | 08129 |

| Démographie | |

| Population | 82 hab. (1962) |

| Densité | 12 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 49° 36′ 03″ nord, 4° 52′ 11″ est |

| Superficie | 6,57 km2 |

| Élections | |

| Départementales | Vouziers |

| Historique | |

| Fusion | |

| Commune(s) d'intégration | Chémery-sur-Bar |

| Localisation | |

Elle est rattachée à la commune de Chémery-sur-Bar depuis 1964, qui a fusionné le avec Chéhéry pour former la commune de Chémery-Chéhéry.

Géographie

..JPG.webp)

Connage appartient à la région naturelle des Crêtes Préardennaises ; une région "caractérisée par sa topographie accidentée et vallonnée"[1] (présence de cuestas peu marquées) et par des roches sédimentaires argileuses ou calcaires datant du Jurassique.

Connage se situe sur la rive droite de la Bar. Cette rivière, affluent de la Meuse, a creusé par le passé une vallée importante qui porte aujourd'hui son nom : la vallée de la Bar. Le village a été construit sur les premières pentes du versant, un peu au-dessus de la rivière. La vallée est large d'un peu plus de 1000 mètres à cet endroit. Proche du versant opposé, se trouve le canal des Ardennes. 400 mètres environ séparent le canal et la Bar au niveau du village. Cet espace, réservé essentiellement aux prairies, est régulièrement inondé l'hiver par les eaux de la Bar en crue.

La Bar forme de nombreux petits méandres libres dans sa vallée. En aval de Connage, elle serpente en direction du nord, contourne dans un large méandre encaissé le Bois de la Queue pour aller finalement se jeter dans les eaux de la Meuse, sur le territoire de Vrigne-Meuse (voir la carte de R. Vuillaume ci-dessous).

Connage se trouve à 14 kilomètres au sud-ouest de Sedan. La route départementale D977 qui relie Sedan à Châlons-en-Champagne passe à proximité du village[2]. Il s'agit de l'ancienne route nationale 77 qui allait de Nevers à Bouillon (Belgique).

La commune avait une superficie de 6,57 km2[3]

Histoire

La seigneurie de Connage

Une charte médiévale de 1215 interdisant d'établir un four banal, révèle l'existence de Connage au XIIIe siècle[4]. Connage est alors une seigneurie détenue par le comte de Rethel.

En septembre 1221, le comte Hugues II de Rethel reconnaît ses droits sur Connage dans une lettre qu'il adresse à l'archevêque de Reims, Guillaume de Joinville. La succession du comte Hugues est difficile : quatre de ses fils (Hugues, Jean, Gaucher et Manassès) portent tour à tour la couronne comtale. Sa fille Mahaut épouse Thomas II de Coucy, sire de Vervins (Maison de Coucy), et reçoit les terres et seigneuries de Brie et de Montaguillon. Thomas de Coucy aurait alors échangé cet héritage avec Gaucher de Rethel contre des terres et seigneuries, dont celles de Chémery et de Connage[5]. Une autre source affirme que ces échanges auraient eu lieu quelques années auparavant, à la suite de la mort du comte Hugues III de Rethel.

En 1282, les droits des Coucy-Vervins sur Connage sont bien établis. Thomas de Coucy, petit-fils de Mahaut de Rethel, et son épouse Alix d'Enghien jouissent de la propriété de biens à Connage.

Au début du XVIe siècle, la seigneurie de Connage appartient toujours aux Coucy-Vervins. Elle se trouve en effet dans la liste des biens de Raoul de Coucy ; liste que François de Lalouëte nous rapporte. Raoul de Coucy ( -1515), conseiller-chambellan du roi Louis XII de France, est le père de Jacques Ier de Coucy (1487-1549)[6].

Un autre de ses fils, prénommé Raoul comme lui, a fait bâtir le château de Rocan, non loin de Connage, sur le territoire actuel de la commune de Chéhéry.

La seigneurie de Connage est achetée en 1740 par Auguste Louis Hennequin d'Ecquevilly. Lieutenant général des armées du Roi, le marquis d'Ecquevilly est également comte de Grandpré par son mariage avec Honorée de Joyeuse (Maison de Joyeuse). Il meurt à Amiens, le 24 ventôse an II (14 mars 1794), à l'âge de 73 ans[7].

La Révolution de 1789 met finalement un terme aux droits seigneuriaux, et donne naissance à une nouvelle entité : la commune (France).

Connage sous la Révolution et le Premier Empire (1789-1815)

Le 9 mars 1789, les principaux membres de la communauté de Connage se réunissent pour rédiger leur cahier de doléances[8]. Jean Sulpice Gromaire, procureur fiscal du marquisat de Chemery et Connage, faisant fonction de juge, préside cette assemblée.

La majeure partie des doléances exprimées concerne les droits seigneuriaux, les impôts et la justice. Les habitants de Connage demandent l'égalité de tous devant l'impôt, la suppression d'une partie des corvées, une justice plus proche, moins coûteuse et plus compétente. À ces revendications d'ordre général, les requérants ajoutent des demandes plus spécifiques à la situation sociale et économique du village. Ils se plaignent que la culture à Connage soit fort négligée et qu'en l'espace de 15 ans, le nombre de cultivateurs y soit diminué d'un tiers. Face à cette situation due selon eux à de trop fortes charges, une révision de l'imposition est exigée. Une doléance enfin concerne l'administration ecclésiastique : le prêtre de Connage, ayant à charge en plus de sa cure l'annexe de Chéhéry, les habitants de Connage réclament que celui-ci soit dessaisi de cette annexe afin de se consacrer entièrement à leur paroisse.

La population de Connage est touchée par les guerres napoléoniennes du Premier Empire (1804-1815). Cinq hommes nés au village y perdent la vie[9]. Jean-Baptiste Moreau est tué à la bataille de Friedland en 1807 (Prusse orientale). Cette bataille est une victoire majeure des armées de Napoléon face aux Russes. Jean-Baptiste Moreau appartenait au 3e régiment de cuirassiers qui était commandé alors par le colonel Jean-Louis Richter.

Robert Tavenau et Robert Husson décèdent quant à eux en Espagne, des suites de maladie (guerre d'indépendance espagnole). Jean-Baptiste Créton, chasseur au 5e régiment d'infanterie légère, et Jean-Pierre Créton, fusilier au 18e régiment de ligne, meurent l'un et l'autre à l'âge de vingt ans : le premier à Cherbourg en 1807, le second à Magdebourg en 1813.

La Seconde Guerre mondiale

Après plusieurs mois d'incertitude au cours de la drôle de guerre, les habitants de Connage se retrouvent brutalement sous la menace directe de l'armée allemande. La bataille de France débutée le 10 mai 1940, plonge rapidement les Ardennes dans la tourmente. L'offensive allemande est en cours (percée de Sedan), et une partie de la population prend les routes de l'exode (exode de 1940).

Le 11 mai au matin, la route départementale qui relie Sedan à Châlons-sur-Marne est saturée par une "file de civils à pied, à vélo, en charrette" ou en voiture[10]. C'est par cette route qu'une partie de la population de Connage a fui.

Au cours de la Seconde Guerre mondiale, Connage, comme une grande partie du département des Ardennes, se retrouve en zone interdite. L'exploitation des terres agricoles est alors contrôlée par la W.O.L. (abréviation de Wirtschaftsoberleitung).

Connage est libéré aux alentours du 31 août 1944 : l'occupation aura duré plus de quatre ans. Bien que le village n'ait pas été touché directement par les combats, le bilan des dommages est considérable. Les réquisitions et les dégradations ont été fort nombreuses. La commune déplore le pillage du mobilier de l'église, les dégâts causés au réseau d'éclairage public, au lavoir et au mur du cimetière. La mairie-école a, elle aussi, été endommagée et pillée, et le « passage constant de lourds véhicules et de centaines de bovins » a ébranlé le pont sur la Bar[11].

Administration

Connage n'est plus une commune depuis le , date à laquelle prend effet l'arrêté préfectoral du sur la fusion avec Chémery-sur-Bar. Le nouveau conseil municipal (France) se réunit pour la première fois le 13 novembre suivant et procède à l'élection du maire et de son adjoint. François Guillaume, maire de Chémery-sur-Bar, est élu à la tête de la nouvelle commune tandis qu'Henri Blavier est désigné pour être son premier adjoint. Du fait de la fusion entre Chémery-sur-Bar et Connage, « en exécution de l'article 56 du code de l'administration communale », le nouveau conseil municipal crée également un poste d'adjoint supplémentaire[12]. Louis Alexandre, précédemment maire de Connage, est élu à ces fonctions.

Le maire actuel de la commune de Chémery-Chéhéry est M. Bernard Riclot.

Connage fait partie du canton de Vouziers, dont le conseiller départemental actuel est M. Yann Dugard.

Connage est dans la Communauté de communes des Portes du Luxembourg, anciennement appelée Communauté de communes des Trois Cantons (Carignan, Mouzon, Raucourt)[13]. M. Frédéric Latour est le président de cette communauté de communes.

Liste des maires

Démographie

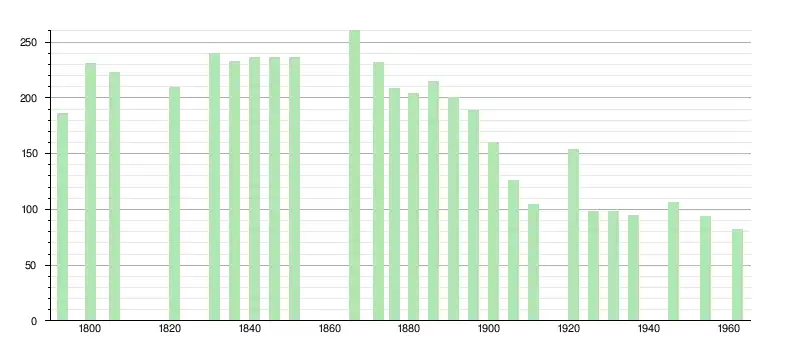

Le milieu du XIXe siècle est la période durant laquelle Connage a dénombré le plus d'habitants. L'instituteur du village indique 247 habitants en 1859 [16] et le recensement de 1866 donne le chiffre de 260 habitants.

Entre 1859 et 1886 le nombre d'habitants reflue légèrement avant qu'une forte chute n'entraîne une perte de 55 % de la population entre 1886 et 1936 : en cinquante ans seulement, Connage a perdu 120 habitants.

Cette forte perte démographique s'explique d'abord par l'augmentation des départs. En effet, seul le solde migratoire déficitaire explique la perte de 32 habitants entre 1859 et 1886 ; puisque, dans le même temps, le nombre des naissances et des décès s'équilibre (120 naissances contre 118 décès)[17]. L'exode rural vers les zones urbaines est ainsi enclenché.

Histogramme

(élaboration graphique par Wikipédia)

Économie

L'agriculture et l'élevage sont les activités économiques dominantes de Connage. Les exploitations agricoles du village, dont plusieurs EARL, sont des exploitations familiales qui produisent des céréales (blé, maïs, orge), des oléagineux (colza) et pratiquent l'élevage. La culture du maïs s'est beaucoup développée. Le maïs est utilisé principalement comme plante fourragère pour le bétail. En parallèle de cette polyculture, l'élevage se concentre principalement sur la production laitière. Certains exploitants pratiquent néanmoins le polyélevage, et l'on trouve à Connage des moutons ainsi que le fameux cheval de trait ardennais (cheval).

Une entreprise de terrassement et de transport (SARL) complète le paysage économique de Connage. Les autres actifs résidant à Connage travaillent en effet à l'extérieur du village, et de la commune pour une majorité d'entre eux.

Culture locale et patrimoine

Événements

Un carnaval est organisé à l'occasion du Mardi gras. Les enfants se déguisent et font le tour des maisons du village en réclamant bonbons et gâteaux. La journée se termine par un goûter préparé par les parents.

La fête patronale du village se déroule tous les ans, le premier weekend du mois de mai. Un bal est organisé le samedi soir par la jeunesse de Connage. Les festivités se poursuivent ensuite le dimanche avec de la musique, des activités pour les enfants (manège) et les aubades de la jeunesse. L'aubade est une tournée du village au rythme d'airs festifs joués à l'accordéon. Les jeunes sont accueillis dans les maisons et collectent un peu d'argent.

Cette fête patronale organisée le premier dimanche de mai est ancienne : Albert Meyrac la signale déjà en 1900 dans sa Géographie illustrée des Ardennes. C'est en 1893, par une décision du conseil municipal, que la date de la fête patronale a été avancée au premier dimanche de mai. Elle eut lieu cette année là le dimanche 7, le lundi 8 et le mardi 9 mai 1893. Elle se déroulait auparavant le dernier dimanche du mois d'août[20].

L'église Saint-Barthélémy (XVIe siècle)

L'église du village est dédiée à Saint Barthélemy. Elle est, selon Alain Sartelet, un bon exemple du style gothique tardif de la fin du XVIe siècle[21].

.jpg.webp)

.jpg.webp)

En 1859, l'instituteur du village indique les dimensions de l'église : "sa longueur totale est de 18 mètres 33, sa largeur aux deux chapelles de la Sainte-Vierge et de Saint-Barthélémy 13 mètres et sa hauteur 6 mètres 30". L'instituteur ne prend pas en compte le clocher néo-gothique qui pourtant aurait été édifié dix ans plus tôt, en 1848[23].

Nous connaissons quelques-unes des cloches bénites dans cette église entre les XVIIe siècle et XXe siècle. Alain Sartelet signale l'existence d'une cloche bénite en 1662 et pesant environ 250 kg. Cette cloche est sous l'invocation de Saint Benoît et existe encore en 1859. Au XVIIIe siècle deux nouvelles cloches sont bénites à Connage, en 1777 puis en 1778[24]. La première est baptisée "Honorée" en l'honneur de sa marraine, Honorée de Joyeuse marquise d'Ecquevilly. La seconde, prénommée "Cécile", a pour parrain Armand François Hennequin d'Ecquevilly et pour marraine, l'épouse de celui-ci : la comtesse Cécile de Durfort. Aucune indication ne précise le poids et la taille de ces deux nouvelles cloches. Signalons par ailleurs qu'en 1859, l'instituteur ne les mentionne pas. À cette date, l'église de Connage ne semble donc posséder que son ancienne cloche du XVIIe siècle.

En 1892, une nouvelle cloche est bénite par Monseigneur Cauly, vicaire général de l'archevêque de Reims. Elle se nomme "Jeanne Marie Adèle Pierre". Sa marraine est Jeanne Marie Adèle Becquet (1849-1908), épouse de Charles Bertèche (1840-1908), manufacturier à Sedan. Le parrain est Pierre Caillet (1843-1898), cultivateur à Connage. Cette cloche de 1892 fait partie des cloches ardennaises qui ont été enlevées pendant la Première Guerre mondiale et déplacées en Allemagne pour être fondues. Elle a finalement échappé à la fonderie et a retrouvé le clocher de Connage en 1920[25]. Cette cloche subsiste encore aujourd'hui.

Les lavoirs

.jpg.webp)

Il existe deux lavoirs sur le territoire de Connage : le premier est situé dans le bas du village, le long de la Bar, tandis que le second se trouve sur la route de Champeaux en direction de Chémery-sur-Bar. L'histoire de ces lavoirs n'est pas connue et il est difficile d'établir précisément leur date de construction. Le lavoir qui se trouve dans le bas du village, n'apparaît pas sur le plan cadastral de 1819. Mais en 1822, il existe déjà à cet endroit une « petite fontaine sous le mur du jardin de M. le curé ». La construction de ce lavoir, postérieure à l'année 1822, semble finalement relativement tardive (fin XIXe-début XXe s.). Son bassin long de 5,8 mètres et large de 2,5 mètres, est pratiquement intact. Le lavoir a néanmoins perdu les toits qui protégeaient son pourtour ainsi que la hauteur d'origine de ses murs extérieurs. La source qui l'alimentait semble tarie. Les inondations de la rivière chaque hiver, les périodes de gel et de dégel, la végétation envahissante, le dégradent un peu plus tous les ans.

À Champeaux, sans doute là où se trouvent les ruines de l'ancien lavoir, il aurait existé une fontaine visitée par les malades. « On y faisait des pèlerinages en l'honneur de Sainte Agathe »[26]. Agathe de Catane est une sainte chrétienne qui a vécu au IIIe siècle de notre ère. Une dévotion particulière lui a été rendue dans les siècles qui ont suivi. Ainsi à Corbigny (dans le département de la Nièvre), les chrétiens font de la "Fontaine Sainte-Agathe", un lieu de pèlerinage important à partir du XIIe siècle. Les eaux de cette fontaine "passent pour procurer du lait aux nourrices". Cette dévotion a pu se développer également à Connage, même si les preuves qui l'attestent sont inexistantes pour le moment. Hannedouche signale que cette fontaine a disparu en 1810. Le lavoir de Champeaux serait donc postérieur à 1891, date d'édition du Dictionnaire historique.

L'ancienne mairie-école

Ce bâtiment remarquable, qualifié de "bâtiment de maître", a appartenu à la famille Déliars jusque dans les années 1830. Sa date de construction reste inconnue mais semble antérieure à la seconde moitié du XVIIIe siècle. La commune le rachète en deux fois (en 1818 puis le 22 juillet 1836) à Madame Charlotte Ninnin-Déliars. C'est à partir de cette période, et ce, pour plus d'un siècle, que le bâtiment fait office de mairie et d'école communale.

Au cours de la Seconde guerre mondiale, la mairie-école subit de nombreuses dégradations. L'architecte Jean Brincourt constate en novembre 1945 que "des parties de plafonds sont tombées [à cause] des fuites à la toiture, que les portes ont disparu" et que la plupart des vitres et des menuiseries ont été brisées[27]. La commune reçoit alors une indemnité au titre des dommages de guerre pour entreprendre des travaux de réfection et pour remplacer le mobilier disparu. Mais en 1964, le rattachement de Connage à Chémery-sur-Bar et la fermeture de l'école remettent en cause les fonctions du bâtiment. Une commission nommée par le conseil municipal le 11 février 1967, est alors chargée de lui trouver une nouvelle affectation[28].

Le bâtiment est finalement rénové pour devenir un logement intercommunal au début des années 2000. Une salle contiguë est construite du côté rue. Celle-ci est utilisée comme bureau de vote, comme lieu d'exposition et de réunion des associations locales.

La place du village

.JPG.webp)

- Le tilleul

Le tilleul sur la place du village a plus de 400 ans. Des trois tilleuls plantés en 1598 pour célébrer la paix de Vervins, il est le seul à subsister[29]. Ces arbres commémoratifs ont été plantés à l'initiative de Maximilien de Béthune duc de Sully et ministre du roi Henri IV. On trouve à Blagny (Ardennes), devant l'église, deux marronniers fort anciens, qui célèbreraient eux aussi cette paix de Vervins.

- Le monument aux morts

Le monument aux morts situé sur la place du village a été inauguré le dimanche 12 septembre 1926. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée sous la présidence de M. Léon Charpentier (homme politique), maire de Sedan et sénateur des Ardennes[30]. Sept noms sont inscrits sur ce monument aux morts. Ils appartiennent aux sept hommes nés à Connage et morts pour la France au cours de la Première Guerre mondiale : Pierre Edmond BEBIN, Charles Antoine Adolphe CAILLET, Pierre Emile CAILLET, Léon COLSON, Albert Léon MEURAU, Henri Lucien MEURAU et Léon Hilaire OUDART[31].

Six d'entre eux étaient du même âge ou presque (entre 29 et 33 ans), le septième, lui, n'avait que 22 ans. La dernière lettre que Charles Caillet (1883-1915) a écrite à sa femme, est disponible sur le site internet Europeana[32] et son portrait est visible sur le site des Archives départementales des Ardennes[33].

Chaque 11 novembre, en souvenir de l'Armistice de 1918 et des hommes disparus, le maire de la commune dépose une gerbe de fleurs devant le monument.

Jean-Antoine Déliars

Jean-Antoine Déliars (1716-1779), "avocat en Parlement, conseiller du Roi, maître particulier des eaux et forêts de la Principauté de Sedan et dépendances", est présent à Connage au cours de la seconde moitié du XVIIIe siècle.

C'est sans doute en 1757, ou peu de temps avant, qu'il en devient l'un des principaux propriétaires fonciers en acquérant une ferme qu'il cède à bail le 11 octobre 1757 à Jean Brejard, laboureur de Connage[34]. Jean- Antoine Déliars achète ensuite les terres et les prés appartenant à la famille Taveneau en 1760 puis en 1761. Un bâtiment contenant une écurie, une grange et un fournil, situé rue du pont, complète son patrimoine en 1762.

La constitution de cette propriété foncière à proximité de Sedan peut s'expliquer par l'accession de Jean-Antoine Déliars à la charge de maître particulier des eaux et forêts de la Principauté de Sedan.

Jean-Antoine Déliars résidait auparavant à Mézières, la ville où il était né en 1716 et où il exerçait en 1748 les fonctions de maire et de capitaine en chef de la chevalerie de l'arquebuse.

Les Déliars ne vivent à Connage qu'une partie de l'année. Ils seraient installés dans la « maison d'habitation » qui sera par la suite « transformée en presbytère et en maison d'école »[35]. Mais Connage est plus qu'un lieu de résidence secondaire pour Jean-Antoine Déliars et son épouse Marguerite Raulin : l'une de leurs filles y est baptisée le , et en décembre 1773, le prêtre de la paroisse, Pierre-Germain Labbé, bénit le mariage du "sieur Louis Genin" et de "demoiselle Marie Magdeleine Deliars fille mineure de maître sieur Jean-Antoine Deliars [...]". Au mois d'octobre 1777, Jean-Antoine Déliars participe à la bénédiction d'une nouvelle cloche pour l'église Saint-Barthélémy. La présence des Déliars à Connage ne se limite donc pas à la "belle saison".

La période révolutionnaire semble mettre un terme à la présence des Déliars à Connage.

Jacques Augustin Déliars (1754-1833)[36], 5e enfant de Jean-Antoine Déliars, est né à Mézières[37]. Il signe le registre des baptêmes de Connage en 1764 en tant que parrain de sa petite sœur. Juge au tribunal de Sedan avant d'être député à l'Assemblée nationale en 1791[38], il devient ensuite maire de Sedan. Il décède à Paris en 1833.

C'est en février 1836 que sa fille, Mlle Edmée Victoire Sophie Déliars (1797-1885), fait vendre les terres dont elle a héritées à Connage. Les droits perçus à la suite de la vente au détail s'élèvent à 1885 francs et 31 centimes. Les principaux acquéreurs sont Pierre Caillet, Pierre Bourgerie et R. Colson[39].

Les frères Rivet

Originaires de Saint-Dizier, Pierre-Joseph (1771-1849) et Nicolas-Charles Rivet (1774-1842) ont tour à tour exercé les fonctions de maire de la commune de Connage, où ils résident dès le 4 messidor an XI (). À cette date, Marie-Claude Borin, l'épouse de Nicolas-Charles, donne naissance à un fils prénommé Jean-Charles. L'acte de naissance nous apprend que les frères Rivet sont "fabricants d'étoffes" et plus précisément de serge. Nicolas-Charles, ancien capitaine de cavalerie, est aussi qualifié de "négociant".

Grâce à leur fortune, les frères Rivet ont, semble-t-il, acheté à la famille Déliars le bâtiment qui est devenu plus tard la mairie-école. Il est certain qu'ils sont amis avec Jean-Baptiste Prégnon, le prêtre desservant de la paroisse, dont le presbytère est voisin de ce bâtiment. Ils peuvent également compter sur l'appui de Guillaume François Louis Rivet (leur frère) qui est receveur principal des douanes impériales à Coblence en 1808.

Pierre-Joseph Rivet exerce la fonction de maire entre 1806 et 1809. Il quitte ensuite Connage avec son épouse et ses deux enfants (Louis-Hippolyte et Scholastique) pour vraisemblablement s'installer à Sedan. C'est là que naît Victoire Appoline, sa seconde fille, le 16 juin 1819. Deux ans auparavant, le six août 1817, Pierre-Joseph Rivet de Chaussepierre a été fait chevalier de Saint Louis (Ordre royal et militaire de Saint-Louis). Il termine sa vie à Sainte-Menehould où il décède en 1849[40].

Son frère Nicolas-Charles devient "propriétaire" à Connage et premier représentant de la commune en l'année 1813. Il exerce cette fonction jusqu'en 1817. Le 12 mai 1817, il acquiert le "domaine de Flamanville" à Balaives-et-Butz. Il y décède le 19 septembre 1842, âgé de 68 ans.

- Louis Hippolyte Rivet. Né le 6 juin 1806 à Connage, il est le fils de Pierre-Joseph Rivet et de Marie Rose Dehault. Il atteint le grade de colonel dans l'armée (6e de ligne) et reçoit la légion d'honneur (commandeur)[41]. Il décède à Troyes le 29 janvier 1893[42].

- Victoire-Appoline Rivet-Robinet, seconde fille de Pierre-Joseph Rivet, épouse Alfred Simon à Sainte-Ménéhould le 16 avril 1842. Sa fille, Lucile Victoire, épousera quant à elle Camille Margaine[43], parlementaire français entre 1871 et 1893[44].

Albert Peltriaux

Résistant communiste français, arrêté, déporté et finalement exécuté, Albert Peltriaux (1915-1944)[45] était instituteur en poste à Connage au moment du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale.

Albert Peltriaux est originaire de Nouvion-sur-Meuse et a exercé son métier à Floing avant d'être nommé à Connage en 1938[46]. Il est l'instituteur de la commune lorsqu'il se trouve mobilisé en septembre 1939. Après la défaite et l'exode de 1940, il réside dans le département des Deux-Sèvres (en Zone libre) où il enseigne à Surin (Deux-Sèvres) et à La Véquière. C'est là qu'il participe à de nombreux faits de résistance.

Recherché, Albert Peltriaux est finalement arrêté le 12 juin 1943 puis transféré en Allemagne à la Prison de Brandenbourg. Il y aurait été fusillé le 21 août 1944.

En février 1958, une cérémonie d'hommage est organisée à Nouvion-sur-Meuse lors du rapatriement des cendres de cet instituteur résistant[47]. Les cendres sont déposées dans le cimetière de cette commune et le nom d'Albert Peltriaux est inscrit sur le monument aux morts aux côtés de ceux d'Armand Malaise et d'Albert Villemaux grandes figures de la résistance ardennaise.

Autres personnalités

- Ponce Gency (1766-1826). Ponce Gency a accompli une carrière militaire avant de s'établir à Connage. Il a atteint le grade de lieutenant (grade militaire) dans une unité de dragons (dragon (militaire)) et a été fait chevalier de l'ordre royal de la Légion d'honneur. Il est décédé à Connage en 1826[48].

- Jean-Baptiste Alphonse Gency (1824-1878). Fils de Ponce Gency (voir ci-dessus) et de Catherine Blavier il naît à Connage le 18 juin 1824. Comme son père avant lui il fait carrière dans l'armée (sous-lieutenant de cavalerie). Il est nommé chevalier de la légion d'honneur le 26 décembre 1864[49].

- Hubert Berthelemy (1843 Connage - 1934 Rethel). Hubert Berthelemy était marbrier-sculpteur de profession et a résidé une grande partie de sa vie à Rethel. Le jour de son enterrement en septembre 1934, M. le docteur Drapier, maire de cette ville, lui a rendu un vibrant hommage pour « ses bons et dévoués services ». Hubert Berthelemy a siégé plusieurs années au conseil municipal de Rethel et a montré de « grandes qualités d'administrateur » pendant 18 ans à la Caisse d'Épargne (de 1912 à 1929). À l'âge de 91 ans, peu de temps avant sa mort, le Gouvernement lui décerne la médaille d'argent de la Prévoyance sociale[50].

Voir aussi

Notes et références

- http://www.ardennes.chambagri.fr/lagriculture-ardennaise/les-regions-agricoles.html Chambre d'agriculture des Ardennes

- Institut Géographique National. Carte de promenade Charleville-Mézières Maubeuge : carte topographique top 100. 2004.

- Ministère de l'Intérieur, « La situation financière des communes de France et d'Algérie en 1923 », (consulté le ), p. 52.

- Archives municipales de Reims. Préinventaire des comptes de gestion de l'Hôtel-Dieu. Carton B6.

- LALOUETE, François de. Maison de Coucy-Vervins marquis de Chémery. Traité des nobles et des vertus dont ils sont formés. Paris : 1577. Fonds Gourjault de la Médiathèque municipale de Sedan.

- BELLOY, Pierre-Laurent Buyrette de. Œuvres Complettes. Volume 4. Paris : 1778.

- SENEMAUD, Ed. "La noblesse des Ardennes à la Cour, dans les écoles militaires et dans l'ordre de Malte" dans Revue historique des Ardennes. 1864.

- ILLAIRE Martine, CART Michel, DELAHAYE Jean-Paul et al. Les cahiers de doléances ardennais. 1789. Charleville-Mézières : 1989.

- Registres de l'État civil. Documents conservés aux Archives départementales des Ardennes.

- MIQUEL, Pierre. L'exode. Paris : Plon, 2003. Chapitre 2 "Le maire de Sedan n'attend pas".

- Dossiers des dommages de guerre - Connage. Conservés aux Archives départementales des Ardennes. Cote 13R 1057.

- L'Ardennais [journal]. Article paru le mardi 17 novembre 1964 (page six). Archives départementales des Ardennes. Cote 10Mi359.

- Communauté de communes des Portes du Luxembourg

- Registres de l'Etat civil. Naissances, Mariages, Décès. Archives départementales des Ardennes.

- Registres de l'État civil. Naissances, Mariages, Décès (1891-1920). Document référencé sous la cote 2MIEC/129R2 aux Archives départementales des Ardennes.

- Formulaire d'enquête complété le 10 septembre 1859. Fonds Gourjault de la Médiathèque municipale de Sedan.

- Registres de l'état civil de Connage. Naissances, Mariages, Décès (1848-1890). Archives départementales des Ardennes.

- Source : Hannedouche, A. Dictionnaire historique des communes de l'arrondissement de Sedan. 1891.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui, « Notice communale : Connage », sur ehess.fr, École des hautes études en sciences sociales (consulté le ).

- Le Petit Ardennais [journal]. Article paru dans le numéro du 24 février 1893. Archives départementales des Ardennes.

- SARTELET, Alain. Les églises anciennes des cantons de Sedan et de Raucourt. 1976.

- Wikisource, Dictionnaire raisonné française

- SARTELET, Alain. Les églises anciennes des cantons de Sedan et de Raucourt. 1976. Page 52.

- Registre des baptêmes, mariages et sépultures de Connage. 1718-1792. Archives départementales des Ardennes.

- Le Petit Ardennais [journal]. Article paru dans le numéro du 17 juin 1920. Archives départementales des Ardennes.

- HANNEDOUCHE, A. (inspecteur de l'enseignement primaire). Dictionnaire historique des communes de l'arrondissement de Sedan. 1891.

- Archives départementales des Ardennes. Dossier des dommages de guerre - Connage. Cote 13R 1057.

- Chémery - Info 2008. Numéro 11. Rubrique "Informations diverses".

- CONGAR Pierre, LECAILLON Jean et ROUSSEAU Jacques. Sedan et le pays sedanais. Vingt siècles d'Histoire. 1978.

- Le Petit Ardennais [journal]. Article paru dans le numéro du 10 septembre 1926. Archives départementales des Ardennes.

- http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/client/mdh/base_morts_pour_la_france_premiere_guerre/resus_rech.php/ Ministère de la Défense et des anciens combattants, SGA Mémoire des hommes

- https://www.europeana.eu/portal/fr/record/2020601/contributions_11598.html/ Europeana Collections

- https://archives.cd08.fr/article.php?laref=1089&titre=charles-caillet/ Archives départementales des Ardennes

- Archives départementales des Ardennes. Étude de Maître Jean-Baptiste Guérin notaire à Chémery. 1747-1758. Cote 2Mi 311.

- Enquête auprès des instituteurs. Réponse de J. Leclère, instituteur à Connage. Fonds Gourjault de la Médiathèque municipale de Sedan. Mi43, carton 122.

- ROUY, Henry. Jacques-Augustin Déliars.

- Archives départementales des Ardennes. État civil de Mézières. 1754-1760. Cote 5Mi 15R 9.

- http://www.assemblee-nationale.fr/sycomore/fiche.asp?num_dept=14625 Assemblée nationale, base de données des députés français depuis 1789

- Archives notariales conservées aux Archives départementales des Ardennes. Étude de Maître Jean-Baptiste Champaux à Chémery (1832-1845). Cote 3E 6241 (année 1836).

- Archives départementales de la Marne. Registres d'Etat civil : décès 1841-1850. Cote 2 E 563/50. Document numérisé

- Ministère de la Culture, base Léonore

- HENRY, E. "Quelques hommes de guerre nés à Sedan" dans Almanach Matot-Braine 1900. Page 243.

- Archives départementales de la Marne. Registres d'Etat civil : mariages 1861-1870. Cote 2 E 563/40. Document numérisé

- http://www.assemblee-nationale.fr/sycomore/fiche.asp?num_dept=7999 Assemblée nationale. Base de données des députés français depuis 1789.

- http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article147561. Le Maitron : dictionnaire biographique mouvement ouvrier mouvement social.

- Archives départementales des Ardennes. Gestion des carrières des instituteurs. Cote 64 W 51.

- L'Ardennais [journal]. Articles parus les 11 et 13 février 1958 (pages 3). Archives départementales des Ardennes. Cote 10 Mi 264.

- Archives départementales des Ardennes. Registres d'Etat civil : décès an VI-1847. Cote 2 E 129/4. Document numérisé en ligne

- Archives nationales - site de Pierrefitte-sur-Seine. Cote : LH//1108/8. Consulté en ligne sur la Base Léonore.

- Coupure de presse. « Rethel - Écho d'obsèques ». 1934. Document conservé aux Archives départementales des Ardennes.