Cichorium intybus

Chicorée amère, Chicorée sauvage, Chicorée commune, Chicorée intybe

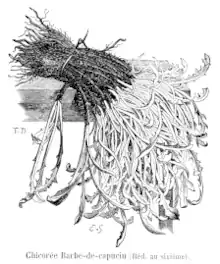

La Chicorée amère (Cichorium intybus L.) est une espèce de plantes herbacées vivaces de la famille des Astéracées. Elle est à l'origine de salades comme la barbe de capucin ![]() , les endives ou chicons ou les chicorées rouges italiennes (voir Radicchio), mais aussi les chicorées à café, etc.

, les endives ou chicons ou les chicorées rouges italiennes (voir Radicchio), mais aussi les chicorées à café, etc.

Cette espèce est aussi appelée Chicorée sauvage par les horticulteurs et certains botanistes alors qu’elle est très cultivée dans les régions méditerranéennes[n 1] et qu’elle possède de nombreux cultivars bien différentiés et très évolués. Et comme le remarque Michel Chauvet[1], il conviendrait mieux de l’appeler « chicorée amère », car ses représentants sont précisément appréciés pour leur amertume, que la sélection a maintenue bien plus que chez Cichorium endivia, la chicorée endive. Car il faut prendre garde de ne pas confondre cette espèce cultivée avec l'espèce proche: la Chicorée endive (Cichorium endivia) qui donne deux salades: la chicorée frisée et la chicorée scarole.

Connue en Europe, depuis l'Antiquité gréco-romaine, elle fait partie des plantes dont la culture est recommandée dans les domaines royaux par Charlemagne dans le capitulaire De Villis (fin du VIIIe ou début du IXe siècle). Ses principaux groupes de cultivars actuels développés depuis le XVIIe siècle, ont pris une importance économique variable selon les pays. Ainsi, la production d’endives reste concentrée dans l’Union Européenne, avec 249 000 t dont 57 % en France, 23 % en Belgique et 20 % aux Pays-Bas[1].

Dénominations

- Nom scientifique valide : Cichorium intybus L.[2]. Ce nom a été donné par Carl Linné en 1753 dans Species plantarum 2:813[3]

- Nom vulgaire (vulgarisation scientifique) accepté, recommandé ou typique en français : Chicorée amère[4] - [5] - [6] - [7] ou Chicorée sauvage[4] - [5] - [6] - [8] - [7],

- Autres noms vulgaires : Chicorée commune[9], Chicorée ordinaire[9], Chicorée intybe[5],

- Noms vernaculaires (langage courant), pouvant désigner éventuellement d'autres espèces : chicorée[5] - [6] - [9] - [7], barbe-de-capucin[5] - [6], fausse gerbe[5], yeux-de-chat[5], lacheta[5], laideron[5], sautorna[5], etc. Autrefois on l'appelait aussi écoubette, écoubette bleue ou cheveux de paysan[10].

En langue étrangère, la plante est appelée par exemple Chicory en anglais, Gemeine Wegwarte en allemand ou achicoria común en espagnol.

Étymologie

Le nom de genre Cichorium vient du latin classique cichorium « chicorée », venant lui-même du grec κιχορια, ων (τα) kikhoria « chicorée » (légume), forme de neutre pluriel du singulier κιχοριον kikhorion, nom d’origine égyptienne[11].

L’épithète spécifique intybus est emprunté au latin qui lui-même vient du grec ἔντυβον entybon qui indiquait la chicorée scarole.

Le terme français chicorée vient aussi du grec κιχορια, kikhoria, via le latin et l'italien. Il apparait comme cikoré (XIII s.), cicoree (v. 1370), puis chicorée (1528) sous l’influence de la prononciation de l’italien cicoria (av. 1250). C’est la raison de la migration du h derrière le premier c: cichorium → chicorée.

Description

Appareil végétatif

(1).jpg.webp) Plante jeune.

Plante jeune. Tige.

Tige..jpg.webp) Feuilles basales.

Feuilles basales. Feuilles.

Feuilles.

Cichorium intybus est une espèce de type vivace quand elle pousse dans les près, les champs incultes ou les bords de chemin, mais pour la production de graines, ses cultivars sont généralement cultivés en bisannuelle.

C'est une plante herbacée robuste, plus ou moins pubescente, de 40 cm à 1 m de haut. La rosette de feuilles la première année est aplatie, la jeune pousse au printemps est rapidement dressée, comme une sorte d’ébauche du chicon. La racine est pivotante et charnue. La tige unique, très rameuse, velue, à rameaux rigides (participant à la résistance au vent) et minces formant avec elle un angle obtus, présente des feuilles basales en rosette profondément découpées (roncinées) en lobes écartés ou renversés, semblables aux feuilles de pissenlit, des feuilles intermédiaires entières lancéolées, embrassant la tige, et des feuilles supérieures réduites à des bractées[12]. Ces feuilles sont très velues sur les nervures principales. Toutes les parties de la plante produisent un latex blanc et sont amères[13].

Appareil reproducteur

.jpg.webp) Aspect général.

Aspect général. Capitule.

Capitule. Capitule de profil

Capitule de profil.jpg.webp) Fruits (akènes)

Fruits (akènes)

Les inflorescences sont des capitules formées de fleurs ligulées, bleues, poussant souvent directement sur la tige voire à la base des ramifications. Les capitules axillaires et terminaux, solitaires ou en grappes, possèdent 15-20 fleurons. Ceux-ci sont bleus ou exceptionnellement roses ou blanc bleuté[12].

Les capitules s'étalent dès l'aube (l'inflorescence étant orientée vers l'est) et se referment définitivement vers midi (phénomène de photonastie). Cependant, un ciel couvert perturbe ce cycle et les fleurs peuvent rester ouvertes jusqu'à la tombée de la nuit voire jusqu'au lendemain alors que de nouvelles fleurs s'ouvrent. La brièveté de la floraison de chaque inflorescence conduit à ce que la plante porte peu de fleurs ouvertes en même temps, ce qui lui donne un aspect dégarni. La période de floraison va de juillet à septembre. La pollinisation est entomogame et autogame. Les fruits sont des akènes à aigrettes avec des graines à dissémination barochore[13].

Formes cultivées

- sous-espèce et variété glabratum : Chicorée glabre[8]

- sous-espèce et variété foliosum : Chicorée de Bruxelles[6], Chicorée witloof[6] - [9], endive[14], chicon[15] - [16], etc., mais qui est aussi à l'origine des cultivars comme la Chicorée de Catalogne ou le Grumolo verde,

- sous-espèce et variété sativum : chicorée à café[8] ou chicorée industrielle[17],

Habitat et répartition

- Habitat type : friches vivaces xérophiles européennes. Très commune dans les prés, les champs incultes et au bord des chemins. Originaire d'Europe continentale, d'Asie et d'Afrique du Nord, elle est cultivée et naturalisée dans de nombreux pays (Amérique du Nord, Chine, etc).

- Aire de répartition[18]: l’espèce est originaire de l’Europe continentale, de l’Atlantique à l’Oural (sans l’Irlande et le Royaume-Uni), le Proche Orient, Iran, Caucase, Pakistan, Afghanistan, l’Asie centrale (Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Turkménistan), le Maghreb (Maroc, Algérie, Tunisie, mais pas la Libye), l’Égypte.

Elle a été introduite en Amérique du Nord et une grande partie de l’Amérique du Sud, quelques pays d’Afrique (Égypte, Libye, Mauritanie, Éthiopie, Afrique du Sud, Congo RDC...), en Asie du Sud, Asie orientale (sauf Japon), Asie du Sud-Est, Sibérie occidentale et centrale, Australie.

Histoire

Dans les textes anciens, il est difficile de distinguer Cichorium intybus de Cichorium endivia. Les deux espèces ont été cultivées très tôt et il existe des formes à feuilles larges dans chacune d'elles. La chicorée amère existe à l’état sauvage partout en Europe continentale[1].

Le philosophe et botaniste grec Théophraste (-371 ; -288) a décrit l’espèce sous le nom de kikhorion κιχοριον, et indique qu’elle possède une longue racine qui lui permet de régénérer quand on a cueilli ses feuilles (Recherches sur la plantes[19], p.281). Quatre siècles plus tard, le pharmacologue grec Dioscoride (+30 ; +90) indique que le seris σερις existe sous forme « sauvage et cultivée. La sauvage est appelée « amère » pikris ou « chicorée » kikhorion; elle a des feuilles plus grandes et est meilleure pour l’estomac que celle des jardins. Cette dernière est aussi de deux types: l’un, avec ses grandes feuilles ressemble à la laitue, l’autre a des feuilles assez étroites et est assez amer » (Materia medica[20], II, 132).

L’encyclopédiste romain Pline l'Ancien (+23 ; +79), contemporain de Dioscoride, précise dans son Histoire naturelle[21], (HN. XIX, 129; XX, 73, XXI, 88) les vertus médicinales que l'on prête dans l'Antiquité à la chicorée sauvage (qu’il nomme cichorium) et signale que « En Égypte (province romaine de l'Égypte), on appelle cichorium l’espèce sauvage et séris l’espèce cultivée, qui est plus petite et plus nervurée » (HN, XX, 73).

La chicorée est cultivée en Europe comme plante médicinale pendant le Moyen Âge. Elle fait partie de la liste des plantes potagères recommandées dans le capitulaire De Villis, par Charlemagne et elle est indiquée par Hildegarde de Bingen (1098-1179) comme plante médicinale.

Au XIIe siècle, l’agronome d’Al-Andalus, Ibn al-Awam, consacre une longue section à la chicorée dans Le Livre de l’agriculture, sans qu’on sache de quelle espèce il s’agit. Il y décrit le blanchiment plusieurs siècles avant les autres Européens « quand on ramène la terre autour des pieds de chicorée, repiqués ou restés en place, de façon que les feuilles en soient couvertes et qu’on n’en voient passer que les extrémités, et si chaque fois que le plante a poussé on continue à ramener la terre comme la première fois, de manière à couvrir les feuilles à l’exception des extrémités, lorsqu’on arrachera la chicorée ainsi traitée, on trouvera les feuilles blanches, tendres, d’un goût agréable et d’un bon suc (sans amertume) » (Le livre de l’agriculture[22], Vol. 2, p.146, article IV).

Ce n’est que vers la fin du XVIe siècle que des preuves indiscutables de distinction entre les deux espèces cultivées apparaissent. Au milieu du XVIIIe siècle, De Combles distingue un premier groupe, non nommé, qui apparait à travers ses descriptions, et un second groupe nommé scariole. Il indique que la chicorée sauvage « qui s’appelle Endive nom synonyme » est d’un grand intérêt pour la salade, soit récoltée jeune après semi dense soit par forçage des racines à partir d’octobre. Les racines sont rentrées en cave et piquées sur des meules de fumier (sans couverture de terre). Le forçage dure environ 25 jours. Mais en introduisant un poêle dans la cave, on peut réduire la durée à 14 jours.

La gamme variétale semble rester à peu près la même au cours du XIXe siècle[23].

La Chicorée sauvage et l'Homme

Utilisations alimentaires

Plusieurs groupes de cultivars (cultigroupes) issus de Cichorium intybus L. sont cultivés à divers usages.

On consomme directement les jeunes feuilles cuites ou crues en salades, des cultigroupes de la variété foliosum dont l'amertume est limitée comme radicchio, chicorée pain de sucre, puntarelle, etc.

1. Groupe Chicorée à couper

Ces chicorée à couper sont très cultivées en Italie. Les feuilles sont coupées à ras de terre. L’’opération peut être recommencée tous les 20 à 30 jours.

En France, ce groupe de cultivars fut abondement cultivé, en particulier le type à feuille lobée, blanchie à l’obscurité, appelé Barbe de capucin[n 2]. La technique, d’origine italienne, fut largement adoptée en France au XIXe siècle. En 1912, plus de 600 maraîchers pratiquaient encore l’étiolage dans la région parisienne, surtout à Montreuil à l’est de Paris. Mais l’essor de l’endive et la pénibilité du forçage en cave ont fait disparaître cette spécialité en France alors qu’elle s’est maintenue en Italie[1].

Chicorée à couper |

Barbe de capucin, Vilmorin-Andrieux 1904 |

C'est une salade obtenue par la mise en forçage de racines disposées dans des couches de fumier, à l'obscurité, dans une cave par exemple. Ce forçage provoque la pousse de feuilles étiolées, longues et étroites.

2. Groupe Pain-de-sucre

La Chicorée Pain-de-sucre forme de grosses pommes allongées avec des feuilles très larges, vert clair, repliées les unes dans les autres. Elle donne une salade tendre et amère, très appréciée des amateurs. Elle revient à la mode comme élément des salades prêtes à l’emploi.

Ce type de salade est connue surtout en France, en Suisse et en Italie, où on cultive aussi un cultivar proche, le « Bianca di Milano »[1].

3. Groupe Catalognia

Ces chicorées de Catalogne (Cichorium intybus var. foliosum) donnent de grosses rosettes de feuilles de 30–40 cm de long, à lobes pointus. Elles ont l’aspect d’un pissenlit géant. Les feuilles sont consommées cuites.

La chicorée-asperge (it. catalogna da puntarelle) est formée de 10 à 20 tiges de feuilles lancéolées sortant d’un plateau basal. Quand elles atteignent 20 à 30 cm de long, elles sont réunies en bottes et portent le nom de puntarelle[1].

Chicorée de Catalogne. |

Chicorée puntarelle |

4. Groupe Radicchio

La chicorée italienne ou chicorée rouge, est formée de feuilles dont le limbe est rouge et les nervures d’un blanc éclatant. Elles sont cultivées traditionnellement dans la région de Veneto, dans le Nord de l’Italie.

Rosso di Treviso (Rouge de Trévise) est un type à feuilles allongées, serrées les unes contre les autres mais ne pommant pas.

Les chicorées rouges sont consommées crues, en salade, seule ou en mélange. En Italie, on les prépare aussi grillées, après les avoir fait mariner dans de l’huile d’olive[1].

Radicchio di Treviso |

5. Groupe Grumolo

La chicorée améliorée forme de petites rosettes à feuilles larges non pommées, vertes ou blondes. Elle compte parmi les plus savoureuses[1].

6. Groupe Witloof

Par forçage à l'obscurité des racines d'autres cultigroupes de la variété foliosum, on obtient des salades d'hiver plus tendres: les cultivars à grosse racine émettent à l'abri de la lumière de jeunes pousses pâles (néerl. witloof: morph. feuillage blanc, chicon) et renflées, les chicons, plus largement vendus sous le nom d’endives. C'est une culture souvent industrialisée dans le nord de l'Europe.

La culture de l’endive est apparue dans la région de Bruxelles vers 1850. Elle resta secrète pendant une vingtaine d’années. Henry de Vilmorin la remarque à Gand et l’introduit en France en 1875. Dans les années 1950, la région Nord-Pas-de-Calais devient la première région productrice, devant la Flandre belge et les Pays-Bas[1].

7. Groupe Chicorée industrielle

La chicorée à café est apparue dans le Nord-Ouest de l’Europe, au XVIIIe siècle. De nos jours, elle est devenue une spécialité de la Belgique et du Nord de la France, où une seule entreprise, La Chicorée Leroux, commercialise l’essentiel de la production. Les grosses racines de la chicorée à café (Cichorium intybus subsp. intybus var. sativum), issue d'une sous-espèce distincte des plantes précédentes, sont utilisées torréfiées pour fabriquer un succédané du café, plus digeste que ce dernier quand il est notamment mélangé au lait. Avant la seconde moitié du XXe siècle, dans les campagnes françaises, le « café » était souvent de la chicorée ou un mélange chicorée café. De nos jours, la forme « chicorée instantanée » (ou soluble) s’est imposée pour ses qualités gustatives et sa rapidité de préparation.

8. Groupe Soncino

La radice di Soncino « racine de Soncino » et la radice di Chiavari, sont des chicorées consommées uniquement en Italie.

Usage médicinal

La Chicorée sauvage est un tonique amer, cholagogue, dépuratif et légèrement laxatif[24].

En France, la Note explicative de l’Agence du médicament (devenue l’ANSM) de 1998 admet qu’il est possible de revendiquer, pour la racine de chicorée, les indications suivantes : traditionnellement utilisée 1) comme cholérétique et cholagogue 2) pour faciliter les fonctions d’élimination urinaire et digestive 3) pour favoriser l’élimination rénale de l’eau 4) comme adjuvant des régimes amaigrissants 5) dans le traitement des troubles symptomatique de troubles digestifs tels que : ballonnement épigastrique, lenteur à la digestion, éructations, flatulence[25].

Certaines variétés de chicorée à café sont également cultivées pour la production d'inuline, dont on tire un édulcorant et de l'amidon à usage diététique. En France, environ 180 000 t d’inuline sont extraites des racines de chicorée par an (Willeman[26], 2016).

Au Moyen Âge, la Chicorée sauvage était considérée comme une plante magique, anaphrodisiaque. La plante était broyée puis appliquée. Elle était censée diminuer voire ôter toute ardeur de luxure[27].

« Le 26 janvier 1709, on sait que la princesse de Soubise, qui languit depuis longtemps, et qui s’est trouvée inopinément soulagée par l'usage de la chicorée crue, est retombée dans ses premiers accidents. »

— Comte de Cosnac & Edouard Pontal, Mémoires du marquis de Sourches sur le règne de Louis XIV[28].

Utilisation fourragère

Traditionnellement donnée aux lapins dans les élevages familiaux et parfois aux chevaux pour lesquels elle était réputée pouvoir remplacer l'avoine[29], la chicorée sauvage fait l'objet d'une redécouverte dans les élevages de ruminants en Europe[30]. Son utilisation est plus commune en Nouvelle-Zélande[31]. Sa valeur alimentaire est élevée ; exemple : Unité fourragère lait = 0,97 ; PDIN (protéine digestibles) = 171 au stade feuillu (mi-juin)[30]. Elle est riche en minéraux, vitamines et tannins mais pauvres en fibres[30]. Les tannins augmentent le taux d'assimilation des protéines (d'où un indice PDIN élevé) et offrirait une certaine protection contre la météorisation et contre les parasites digestifs[32].

La chicorée est le plus souvent paturée car sa conservation est difficile, l'ensilage de mélanges contenant de la chicorée est possible. Du fait de sa pauvreté en fibres , elle ne doit pas représenter plus de 25 % de la ration. Étant pérenne, elle peut par exemple être semée avec un ray-grass anglais et un trèfle blanc et doit être paturée toutes les trois semaines pour éviter la montée à graines[30].

Sa culture est en particulier appréciée par les éleveurs bio[33].

La sélection de variétés fourragères est ancienne en France (Grosse chicorée fourragère, par exemple)[34] et en Italie. Les variétés actuelles sont majoritairement sélectionnées en Nouvelle-Zélande : Puna II (monte moins à graines) , Forage feast (variété d'origine française), Six Point, Oasis, Choice, Grouse, Spadona.

Classification

Cette espèce a été décrite pour la première fois en 1753 par le naturaliste suédois Carl von Linné (1707-1778).

Liste de sous-espèces, convariétés et variétés

Selon Tropicos (29 mai 2014)[35] (attention liste brute contenant possiblement des synonymes) :

- Cichorium intybus subsp. divaricatum (Schousb.) Bonnier & Layens

- Cichorium intybus subsp. glabratum (C. Presl) Arcang.

- Cichorium intybus subsp. glaucum (Hoffmanns. & Link) Tzvelev

- Cichorium intybus subsp. sativum (Bisch.) Janch.

- Cichorium intybus convar. foliosum (Hegi) Holub

- Cichorium intybus convar. radicosum (Alef.) Holub

- Cichorium intybus var. eglandulosum Freyn & Sint.

- Cichorium intybus var. endivia (L.) C.B. Clarke

- Cichorium intybus var. foliosum Hegi

- Cichorium intybus var. glabratum (C. Presl) Gren. & Godr.

- Cichorium intybus var. intybus

- Cichorium intybus var. radicosum Alef.

- Cichorium intybus var. sativum Bisch.

Notes et références

Notes

- la demande de chicorée sauvage est telle en Italie, que l’on vend des graines de chicorée sauvage pour la cultiver en jardin (Michel Chauvet, 2018)

- Attention, Barbe-de-capucin est aussi le nom botanique donné à la plante sauvage (Cichorium intybus var. foliosum L.), voir INPN

Références

- Michel Chauvet, Encyclopédie des plantes alimentaires, 700 espèces du monde entier, 1700 dessins, Belin, , 878 p.

- The Plant List (2013). Version 1.1. Published on the Internet; http://www.theplantlist.org/, consulté le 29 mai 2014

- Référence Biodiversity Heritage Library : 358834#page/255

- Tela Botanica, <https://www.tela-botanica.org>, licence CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, consulté le 29 mai 2014

- Meyer C., ed. sc., 2009, Dictionnaire des Sciences Animales. consulter en ligne. Montpellier, France, Cirad.

- Nom vernaculaire en français d’après Termium plus, la banque de données terminologiques et linguistiques du gouvernement du Canada

- Voir la fiche de cette espèce sur le site VASCAN (Base de données des plantes vasculaires du Canada) de Canadensys.

- Voir cette espèce sur le site Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN)

- Voir définition donnée par le Grand dictionnaire terminologique de l’Office québécois de la langue française.

- Chicorée sauvage sur le site Le jardin, consulté le 29 mai 2014.

- (direction) Alain Rey, Dictionnaire historique de la langue française (tome I, II), Le Robert,

- (en) Référence Flora of China : Cichorium intybus Linnaeus

- François Couplan, Eva Styner, Guide des plantes sauvages comestibles et toxiques, Delachaux et Niestlé, , p. 162

- Voir endive, définition donnée par le Grand dictionnaire terminologique de l’Office québécois de la langue française.

- Informations lexicographiques et étymologiques de « chicon » dans le Trésor de la langue française informatisé, sur le site du Centre national de ressources textuelles et lexicales

- chicon dans Meyer C., ed. sc., 2009, Dictionnaire des Sciences Animales. consulter en ligne. Montpellier, France, Cirad.

- Claire Doré et F. Varoquaux, Histoire et amélioration de cinquante plantes cultivées, p 209-210, Éditions Quae, 2006. (ISBN 2738012159), (ISBN 9782738012159)

- (en) Référence Plants of the World online (POWO) : Cichorium intybus L.

- Théophraste, Recherche sur les plantes, à l'origine de la botanique (Suzanne Amigues), Belin, , 414 p.

- Dioscorides, Pedanius Dioscorides of Anazarbus, translated by Lily Y. Beck, Olms - Weidmann, , 630 p.

- Pline l'Ancien, Histoire naturelle (traduit, présenté et annoté par Stéphane Schmitt), Bibliothèque de la Pléiade, nrf, Gallimard, , 2131 p.

- Yaḥyà b. Muḥammad Ibn al-ʿAwwâm, Le livre de l’agriculture (trad. de J.-J. Clément-Mullet) Vol. 2, Librairie A. Franck, (lire en ligne)

- Michel Pitrat, Claude Foury, coord., Histoires de légumes, éditions QUAE, 2013, 2015, 410 p.

- Henri Leclerc, Précis de phytothérapie : essais de thérapeutique par les plantes françaises, Masson, (ISBN 2-225-45595-3 et 978-2-225-45595-7, OCLC 21072399, lire en ligne)

- Bruneton, J., Pharmacognosie - Phytochimie, plantes médicinales, 4e éd., revue et augmentée, Paris, Tec & Doc - Éditions médicales internationales, , 1288 p. (ISBN 978-2-7430-1188-8)

- Honorine Willeman, Contribution à la recherche des composés impliqués dans l’amertume de la racine de chicorée – Approches métabolique et sensorielle de l’influence de la torréfaction (thèse), Université de Lille 1, (lire en ligne), 2016)

- Guide de visite, les plantes magiques, du jardin des neuf carrés de l'abbaye de Royaumont

- « Mémoires du marquis de Sourches sur le règne de Louis XIV - janvier 1708-juin 1709 », tome onzième 1891, p. 256.

- (en) Bureau of Foreign and Domestic Commerce, Department of Commerce, Commerce reports, partie 3, (lire en ligne), p. 74

- Robin Vergonjeanne, « Chicorée et plantain, des espèces de pâturage aux nombreux atouts », sur web-agri, (consulté le )

- (en) « Making good use of chicory », sur Rural living, (version du 27 juillet 2011 sur Internet Archive)

- (en) S. Athanasiadou, D. Gray, D. Younie et O. Tzamaloukas, « The use of chicory for parasite control in organic ewes and their lambs », Parasitology, vol. 134, no 2, , p. 299–307 (ISSN 0031-1820 et 1469-8161, DOI 10.1017/S0031182006001363, lire en ligne, consulté le )

- (en) Dr Robert Blair, Nutrition and Feeding of Organic Cattle, (lire en ligne), p. 68

- une variété indiquée par l'Encyclopédie Quillet, article "Chicorée, 1946

- Tropicos.org. Missouri Botanical Garden., consulté le 29 mai 2014

Voir aussi

Article connexe

Bases de référence

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Ressources relatives au vivant :

- Alabama Plant Atlas

- Base de données des plantes d'Afrique

- FloraWeb

- Global Biodiversity Information Facility

- Invasive Plant Atlas of the United States

- TAXREF (INPN)

- Tela Botanica

- VASCAN

- (en) ARKive

- (en) Atlas of Florida Plants

- (en) Australasian Pollen and Spore Atlas

- (en) Australian Plant Name Index

- (cs + en) BioLib

- (en) Calflora

- (zh-Hant + en) Catalogue of Life in Taiwan

- (sv) Dyntaxa

- (en) Ecocrop

- (en) EPPO Global Database

- (en) European Nature Information System

- (ca) Flora Catalana

- (en) Flora of China

- (en) Flora of North America

- (en) Flora of Wisconsin

- (en) FloraBase

- (en) Germplasm Resources Information Network

- (mul + en) iNaturalist

- (en) Interim Register of Marine and Nonmarine Genera

- (en) International Plant Names Index

- (en) Jardin botanique du Missouri

- (en) Michigan Flora

- (cs) Nálezová databáze ochrany přírody

- (en) NBN Atlas

- (nl) NDFF Verspreidingsatlas

- (nl) Nederlands Soortenregister

- (en) New South Wales Flora Online

- (en + en) New Zealand Organisms Register

- (en) PalDat

- (en) The Plant List

- (en) PLANTS Database

- (en) Plants of the World Online

- (en + it) Portale della Flora d'Italia

- (en) Système d'information taxonomique intégré

- (en) Tropicos

- (en) VicFlora

- (en) World Register of Marine Species

- (en) Référence JSTOR Plants : Cichorium intybus (consulté le )

- (en) Référence Flora of Missouri : Cichorium intybus

- (fr) Référence Belles fleurs de France 2 : Cichorium intybus (consulté le )

- (fr) Référence Tela Botanica (France métro) : Cichorium intybus L.

- (fr) Référence INPN : Cichorium intybus L., 1753 (TAXREF)

Autre lien externe

- (en) Cichorium intybus sur Cichorieae Portal