Castellare-di-Casinca

Castellare-di-Casinca est une commune française située dans la circonscription départementale de la Haute-Corse et le territoire de la collectivité de Corse. Elle appartient à l'ancienne piève de Casinca.

| Castellare-di-Casinca | |

Vue de la commune. | |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Collectivité territoriale unique | Corse |

| Circonscription départementale | Haute-Corse |

| Arrondissement | Corte |

| Intercommunalité | Communauté de communes de la Castagniccia-Casinca |

| Maire Mandat |

Eugène Bettelani 2020-2026 |

| Code postal | 20213 |

| Code commune | 2B077 |

| Démographie | |

| Population municipale |

697 hab. (2020 |

| Densité | 78 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 42° 28′ 07″ nord, 9° 28′ 27″ est |

| Altitude | 150 m Min. 0 m Max. 320 m |

| Superficie | 8,88 km2 |

| Type | Commune rurale et littorale |

| Unité urbaine | Penta-di-Casinca (banlieue) |

| Aire d'attraction | Bastia (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Casinca-Fumalto |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | castellare-di-casinca.fr |

Géographie

Situation

Castellare-di-Casinca est située en Casinca, une microrégion au nord-est de la Castagniccia.

La Casinca étant réputée comme étant le grenier de Rome sous l'Antiquité et le verger de la Corse de nos jours, Castellare a l'avantage d'être un village situé "entre mer et montagne" au sens littéral du terme. Sa plage communale, L'Anghjone, se trouve à sept kilomètres en contrebas de la commune, tandis que le monte Sant'Angelo et le monte San Petrone entourent le village et veillent sur son clocher, effondré par un orage en 1992.

- Communes limitrophes

Géologie et relief

La commune se compose de deux zones inégales, que la route territoriale 10 divise virtuellement.

- À l'ouest, une zone collinaire dont le plus haut sommet proche de l'église ruinée de Sant'Andrea, « à cheval » sur Penta-di-Casinca et Castellare-di-Casinca, s'élève à 291 m d'altitude.

- C'est une partie des contreforts orientaux du massif du Monte San Petrone, un bloc de schistes lustrés édifié au Tertiaire lors de la surrection des Alpes sur un socle hercynien, de la fin de l'ère primaire. Elle se trouve dans la « Corse orientale Alpine », dans une unité autochtone (terrains fortement déplacés) appartenant à la "zone des schistes lustrés et des ophiolites", qui correspond aux reliefs nord-orientaux de l'île (Cap Corse et Castagniccia). Ces schistes lustrés ophiolitifères d’âges Jurassique et Crétacé sont affectés par un métamorphisme alpin polyphasé.

- La série de la Castagniccia est un ensemble mal connu ; « on y distingue des calcaires massifs à lits siliceux, des alternances calcaires – schistes et des alternances de schistes et de grès »[1].

- Comme tous les autres villages du littoral, celui de Castellare-di-Casinca est bâti sur une hauteur "pour voir venir l'envahisseur", ici un promontoire de 196 m d'altitude, dominé par les villages de Penta-di-Casinca et de Sorbo-Ocagnano.

- À l'est, une zone de plaine, deux fois plus étendue, qui s'étend des contreforts précités jusqu'à la mer Tyrrhénienne où la commune possède une façade littorale sans abri côtier, représentée par une bande de sable rectiligne d'environ 1,5 km au hameau d'Anghione.

- Composée de terrains sédimentaires, elle fait partie de l'unité Néogène et Quaternaire en Corse orientale. « Le Pliocène inférieur est transgressif sur le Miocène dans la plaine orientale »[1], le quaternaire y est représenté par des nappes alluviales successives.

Hydrographie

Le réseau hydrographique est dense, avec deux principaux cours d'eau :

- ruisseau de San Pancrazio (ou ruisseau de Gaglia en amont)[2], long de 7,4 km, qui prend source à une altitude de 640 m sur Silvareccio ;

- ruisseau de Dominichella (ou ruisseau de Pino[3], long de 4,8 km, qui prend source à une altitude de 285 m sur Penta-di-Casinca et qui a pour affluent le ruisseau de Noce[4] dont le lit délimite en partie au sud, le territoire communal.

Capricieux torrents desséchés en août dans la partie inférieure de leurs cours, mais très volumineux l'hiver et au printemps, ces ruisseaux[Note 1] terminent leur cours dans les deux fossés de drainage traversent la partie de la plaine en bordure du littoral avec, au nord un émissaire dans le fossé de Ciavattone relié à l'embouchure du Golo (Lucciana), et au sud un émissaire dans la mer à San Pellegrino (Penta-di-Casinca).

Climat et végétation

La commune bénéficie d'un climat méditerranéen maritime aux écarts thermiques modérés. L'hiver sur le littoral il ne gèle quasiment pas. La mer égalise et réchauffe les températures ; la neige n'abonde que rarement sur les hauteurs. L'été le pouvoir rafraîchissant de la montagne se fait ressentir par le climat humide qui a favorisé le développement de la châtaigneraie sur toute la façade orientale de la Castagniccia. La plaine n'est que rarement soumise à de brusques variations thermiques ; le libeccio vent dominant sur presque toute l'île, ne se fait pas sentir. Les vents dominants ici sont les vents d'est (levante) et du nord-est (gregale). Durant la période octobre/mars, les 6 mois les plus arrosés, les précipitations sont souvent importantes, avec de fortes pluies orageuses méditerranéennes.

La zone collinaire à l'ouest est couverte d'un épais manteau végétal, composé du haut maquis précédant le massif forestier de la Castagniccia[5]. S'y trouvent mélangés chênes verts et chênes-lièges. Aux abords des habitations ont été plantés châtaigniers et oliviers. La zone « Plaine », longtemps délaissée à cause du paludisme et des incursions barbaresques, est devenue un territoire fertile grâce à l'eau abondante et une riche terre alluviale. Grandes sont les parcelles de vergers de clémentiniers et d'oliviers, de vignes et de cultures maraîchères.

Urbanisme

Typologie

Castellare-di-Casinca est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 2] - [6] - [7] - [8].Elle appartient à l'unité urbaine de Penta-di-Casinca, une agglomération intra-départementale regroupant 7 communes[9] et 9 710 habitants en 2020, dont elle est une commune de la banlieue[10] - [11].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Bastia, dont elle est une commune de la couronne[Note 3]. Cette aire, qui regroupe 93 communes, est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[12] - [13].

La commune, bordée par la mer Méditerranée, est également une commune littorale au sens de la loi du , dite loi littoral[14]. Des dispositions spécifiques d’urbanisme s’y appliquent dès lors afin de préserver les espaces naturels, les sites, les paysages et l’équilibre écologique du littoral, comme par exemple le principe d'inconstructibilité, en dehors des espaces urbanisés, sur la bande littorale des 100 mètres, ou plus si le plan local d’urbanisme le prévoit[15] - [16].

Castellare-di-Casinca est une remarquable commune reprise à l'Inventaire général du patrimoine culturel[17].

La population vit essentiellement regroupée au vieux village de Castellare et dans des hameaux qui se sont développés le long de l'important axe routier Nord-Sud, la route territoriale 10.

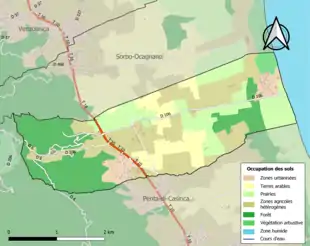

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (64,8 % en 2018), en augmentation par rapport à 1990 (63,4 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : zones agricoles hétérogènes (31,1 %), forêts (27,1 %), prairies (21,5 %), cultures permanentes (12,2 %), zones urbanisées (3,8 %), espaces verts artificialisés, non agricoles (2,7 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (1,6 %)[18].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[19].

Castellare village

Le village perché se caractérise par un habitat resserré autour d'une ancienne demeure seigneuriale, une maison-tour[20] implantée au XVe siècle au plus haut de la colline. Les habitations sont la plupart de construction ancienne, aux façades austères . Beaucoup sont crépies ; mais la plupart présentent encore des toits avec couverture d'ardoises.

Au village, entourées de merisiers et de châtaigniers, la plupart des maisons sont ancestrales et situées à flanc de colline, laissant à l'église du village le soin de dominer les terrains alentour. Hormis les résidences situées près de la fontaine dite "di u Canone" et sur l'ancien sentier pédestre menant à Folelli, ainsi que celles présentes le long de la route départementale menant à Penta-di-Casinca et Sorbo-Ocagnano, le village se concentre sur la colline où la route permet d'accéder, de manière concentrique, jusqu'à la place San Bastianu. Lieu de rencontres, cet emplacement a été récemment réaménagé à la vie communale, avec l'installation de bancs publics, la réhabilitation de la fontaine originelle (fondée en 1934 par le lieutenant Maestracci) et le déménagement de l'ancienne mairie (dont le toit sert encore de parking aujourd'hui) en bas du village. Ce lieu de vie domine les terrains voisins, dont beaucoup restent encore en friche aujourd'hui et offre un point de vue unique sur Penta-di-Casinca, construit à longueur de crête, sur toute la région bastiaise et l'étang de Biguglia, ainsi que sur l'île d'Elbe et la Plaine orientale.

Le village recèle de nombreuses fontaines, la ressource d'eau étant primordiale pour la culture et la consommation. Trois d'entre elles longent la route, dont celles des places San Bastianu et San Margherita, qui circonscrivent les limites du village. La troisième se situe approximativement à mi-chemin, un banc sous un grand châtaignier apaisant les marcheurs, et est accessible également depuis la piazza A Macina. D'autres points d'eau sont situés dans le labyrinthe de ruelles qui compose le vieux village, où se côtoient les maisons familiales et leurs anciennes caves, anciens rez-de-chaussée dont la réhabilitation demeure difficile. La plupart des trottoirs et des structures piétonnières ont été rénovées ces cinq dernières années. Un gîte de vacances a été ouvert il y a peu sur le point culminant, alors que la galerie d'arts Ferrara assure un lieu de rencontres artistiques picturales et sculpturales.

La plaine

Des hameaux se sont rapidement développés le long de la RT 10 (ex-RN 198) : San Pancrazio (où se situent la mairie annexe et la remarquable église Saint-Pancrace, inscrite au titre des monuments historiques), à Valendella et à Corso. D'autres, Galiazze et Migliarine, se sont implantés le long de la route D106 menant à Anghione, une station balnéaire plus connue pour son village de vacances et camping Domaine d'Anghione, dans la plaine jalonnée d'anciennes fermes du XIXe siècle.

L'école communale a été rouverte à San Pancraziu, le principal hameau du village situé en plaine avant le croisement avec la RT 10.

Sur le littoral se construisent de nouveaux lotissements.

Accès routiers

La commune est traversée par la RT 10 (ex-RN 198) dans l'axe nord-sud. Elle est située à 30 kilomètres au sud de Bastia et 40 kilomètres au nord d'Aléria.

L'accès au village même se fait par la route D 6 qui prend naissance à San Pancrazio et se poursuit après le village vers Sorbo-Ocagnano, Penta-di-Casinca et Taglio-Isolaccio. Proche de ce carrefour, la route D 106 conduit à la mer, à Anghione et sa plage.

Transports

- Routiers

Un service régulier routier de voyageurs par autocars est assuré par la Société des Transports Interurbains Bastiais (STIB). Se trouvant sur la ligne « Bastia - Casamozza - Querciolo - Folelli - Moriani Plage », la localité de Saint-Pancrace est desservie.

- Ferroviaires

La commune était jadis desservie par les Chemins de fer de Corse[Note 4]. Les traces de l'ancienne voie ferrée aujourd'hui disparue sont encore discernables. La gare la plus proche est la gare de Casamozza, distante de 10 km.

- Aériens et maritimes

Le village est distant, par route[21], de :

- 14 km de l'aéroport de Bastia Poretta,

- 98 km de l'aéroport de Calvi-Sainte-Catherine,

- 132 km de l'aéroport d'Ajaccio-Napoléon-Bonaparte,

- 31 km du port de commerce de Bastia,

- 76 km du port de commerce de L'Île-Rousse,

- 132 km du port de commerce d'Ajaccio.

Toponymie

Selon l'historien Xavier Poli, Asincum oppidum (var. Osincum), nom de lieu mentionné par Ptolémée dont l'emplacement est indiqué par les cartes topographiques, était la pieve de Casinca[Note 5], avec un oppidum à Castellare-di-Casinca.

L' oppidum et le castellum étaient des postes défensifs aussi désignés sous les noms de Castellio et de Castellum. Ils évoquent généralement l'idée d'une hauteur ; le castellio est presque toujours sur un cours d'eau. La plupart du temps l'oppidum porte le nom de la civitas[22].

Histoire

Antiquité

Selon Ptolémée, le site était habité par les Mariani, des colons romains dont le territoire répondait aux anciens pays de Marana et de Moriani. « Asincum[Note 6] et Ara Tutela figuraient parmi les localités les plus importantes de cette colonie. Mariana fut le siège d'un des premiers évêques de l’île. »[23].

Moyen Âge

Le "pays Cortinco" qui englobait la Castagniccia, ainsi que les pièves de Casinca et de Venaco, était un grand territoire unifié par les Cortinchi au XIVe siècle, mais qui, jusque-là, reste divisé entre les mains de nombreux lignages. Une de ces grandes familles fut les Cortinchi de Petrelerata, représentés par les frères ennemis Ugo, marié à la fille de Giudice de Cinarca avec qui il a huit fils, et Guglielmo, marié à la fille de Manuele de Mari qui lui donne trois enfants mâles. Elle était alors la plus puissante famille du nord de la Corse. Depuis leurs possessions de Petrelerata, la famille s'avance vers le nord. Dans le courant du XIIIe siècle, de nouvelles fortifications sont construites en Casinca, notamment à Castellare. Ces castelli forment un front très dense au sud de la piève, en position de marche frontière, qui permet de contrôler à la fois l'axe de pénétration est-ouest le long du Fium'Alto, et les axes nord-sud. Selon les chroniques, Opizzo Pernice, évêque de Mariana, de la famille des Cortinchi, érige un nouveau castrum, Belfiorito-Vescovato, sur un éperon de confluent à moins de 2 km de Loreto. (Le château est cité pour la première fois en août 1289). Il a été à l'origine de la création de Vescovato, où l'église Santa Maria remplaça celle de la Canonica, située le long de la lagune bordant l'étang de Biguglia. La famille Cortinchi a participé à un repeuplement à la fin du XIIIe siècle, faisant venir des familles toscanes dans la région d'Aléria, soutenu par les indulgences promulguées par le pape Innocent IV.

Castellare-di-Casinca est un village de plan circulaire, regroupant une architecture de maisons fortes, dont la concentration et la construction seigneuriale de l'église amène à penser que le village a été érigé au XIIIe siècle[Note 7]. En 1454, selon les livres de tailles, le village de Castellare comptait cent seize feux.

Dans l'organisation piévale (i rughjoni) qui découpent la Corse au Moyen Âge selon les diocèses et les évêchés, la pieve de Casinca était entourée par celles d'Ampugnani et de Tavagna au sud, de Casacconi à l'ouest et de Marana au nord.

Temps modernes

Au XVe siècle Castellare-di-Casinca comptait parmi les villages les plus peuplés. Il n'a pas souffert des troubles du XVIe siècle au point d'être déserté ; l'occupation s'est donc poursuivie jusqu'à nos jours.

Vers 1520, lo Catelar était un des lieux habités de la pieve de Casinca qui comptait environ 3 250 habitants ; les autres communautés étaient lo Vescovato, Loreto, la Venzolascha, Sorbo, Ocagiani, la Penta, San Jacobo et Porri[24].

Au début du XVIIIe siècle, Casinca était une pieve de la province de Bastia[Note 8]. Elle comptait 2 630 habitants répartis en 650 feux dans des villages tous situés en colline : « Oretto, Sorbo, Occagnani, Penta, Porri, Uenzolasca, Uescouato et il Castellare »[25].

« la Giurisditione di Bastia : Contiene questa 19.Pieui, Comprese 5. della Giurisditione, e Prouincia del Nebbio, e sono Otta, Petrabugno, Orto, Marana, Bigorno, Caccia, Petralba, Casaconi, Rostino, Casinca, Tauagna, Ampugnani Orezza e Moriani »

— Francesco Maria Accinelli in Storia veridica della Corsica - Transcription d’un manuscrit de Gênes - ADECEC Cervioni et l’Association FRANCISCORSA Bastia 1974

La pieve di Casinca dépendait du diocèse d'Accia et Mariana ; la résidence épiscopale étant détruite, l'évêque avait établi sa résidence à Bastia. Elle comprenait les communautés de : Oretto (318 hab.), Uescouato (410 hab.), Uenzolasca (460 hab.), Castellare (117 hab.), Sorbo (250 hab.), Occagnano e Penta (640 hab.), et Porri (158 hab.)[25].

- Durant la Grande révolte des Corses contre les Génois (1729-1769)

Durant cette période[26], la Casinca a été le théâtre de nombreux événements, son couvent ayant servi à plusieurs consultes :

- 1733 - En novembre, Paolo Geronimo Pallavicini commissaire général nommé en remplacement de Rivarola par les assemblées génoises, propose d'armer la Casinca contre les insurgés, qui oppose un refus.

- 1734 - Pascal Paoli attaque à Venzolasca les troupes génoises menées par le major Marchelli et l'oblige à se replier.

- 1735 - Les couvents de Vescovato et de Tavagna servent de lieu de conférence aux chefs corses. Des soldats quittent Bastia pour la Casinca où ils mettent le feu aux céréales.

- 1738 - Le 25 février De Boissieux[Note 9] est nommé lieutenant-général. Les jours suivants, a lieu une consulte au couvent de Casinca. Les délibérations sont gênées par l'absence de délégués retardés par d'abondantes chutes de neige.

- 1739 - Mai. Les pieve de Casinca, Ampugnani et Campoloro, ainsi que Corte et le Nebbio, fournissent au maréchal Maillebois des compagnies de volontaires corses. Le 17 mai, Maillebois fait dévaster les champs de céréales de la Casinca.

- 1741 - Vers le 20 juin, les troupes génoises relèvent les Français dans les postes de Casinca, Campoloro et Rostino. Fin juin, publication du dénombrement de la population commandé par Maillebois : la Corse compte 339 paroisses, 427 villages, 26 854 feux, 120 389 habitants.

- 1752 - Mars. Des milliers de Corses du Nebbio, de la Costiera, du Rostino et de la Casinca offrent leurs services à Cursay qui les refuse.

- 1755 - 11 décembre, Paoli installe son QG en Casinca (jusqu'au 22 janvier 1756 où il l'installe à Orezza).

- 1768 - 8 septembre, M. de d'Arcambal, colonel[Note 10], investit la Casinca déjà gagnée à la France par les partisans de Buttafoco[Note 11]. Les Français occupent Vescovato, Venzolasca, Loreto et Penta. Attaqué par les Corses à Penta dans la nuit du 10 au 11 septembre, M. Bellot, capitaine du Rouergue, est forcé de se rendre. Le 17 septembre, les Corses obligent les Français à évacuer la Casinca pour ne pas être encerclés.

- 1768 - Le 15 mai la Corse est cédée à la France par les Génois.

- 1769 - 15 au 17 mars. Paoli tient une consulte extraordinaire au couvent de Casinca. L'assemblée décrète la mobilisation générale de 16 à 60 ans. Le 9 mai, les troupes de Pascal Paoli perdent la bataille de Ponte-Novo. La Corse passe sous domination militaire française.

- 1789 - La Corse appartient au royaume de France.

- 1790 - Avec la Révolution française est créé le département de Corse avec Bastia comme préfecture.

- 1793 - An II. la Convention divise l'île en deux départements : Golo (l'actuelle Haute-Corse) dont fait partie Castellare, et Liamone (l'actuelle Corse-du-Sud) sont créés. La commune porte le nom de Castellare. La pieve de Casinca devient le canton de Casinca, dans le district de Bastia et dans le département d'El Golo.

- 1801 - Sous le Consulat[Note 12], la commune de Castellare prend le nom de Castellare-di-Casinca, dans le canton de Casinca, dans l'arrondissement de Bastia et le département d'El Golo.

- 1811 - Les départements d'El Golo et du Liamone sont fusionnés pour former le département de Corse.

- 1828 - Le canton de Casinca prend le nom de canton de Vescovato (chef-lieu Vescovato)[27].

Époque contemporaine

- 1954 - Le canton de Vescovato est constitué des communes de Castellare-di-Casinca, Loreto-di-Casinca, Penta-di-Casinca, Porri, Sorbo-Ocagnano, Venzolasca et Vescovato.

- 1975 - Le département de Corse est divisé en deux départements : Corse-du-Sud et Haute-Corse. Castellare-di-Casinca se situe désormais dans ce dernier.

Politique et administration

Liste des maires

Jusqu'en 2016, le village faisait partie de la Communauté de communes de la Castagniccia-Casinca, administration locale similaire aux communautés d'agglomération. Elle regroupe sept communes casinchaises : Castellare, Sorbu-Ocagnanu, Penta-di-Casinca, Loretu-di-Casinca, Viscuvatu, Vinzulasca et Porri.

Il participe désormais à la communauté de communes de la Castagniccia-Casinca depuis sa création, le .

Économie

Comme les autres communes de la façade orientale de la Castagniccia, Castellare-di-Casinca bénéficie d'un climat humide. Cette humidité a favorisé le développement de la châtaigneraie, autrefois exploitée et qui représentait une des principales ressources agricoles de cette micro région.

Population et société

Démographie

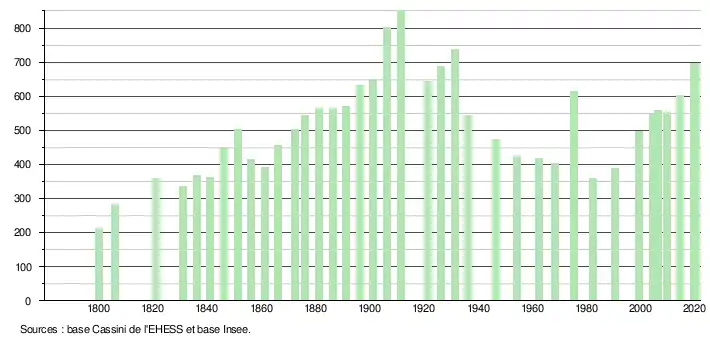

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1800. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[29]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[30].

En 2020, la commune comptait 697 habitants[Note 13], en augmentation de 15,97 % par rapport à 2014 (Haute-Corse : +5,98 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Enseignement

L'école primaire publique se trouve au hameau de San Pancrazio, en bordure de la route D 106 proche de sa jonction avec la RT 10. Le collège La Casinca "Henri-Tomasi" le plus proche établissement du secondaire, se trouve à Folelli distant de 5 km et le lycée technique de Montesoro à Bastia de 26 km.

L'Université de Corse-Pascal-Paoli se trouve à Corte, ville distante de 56 km[32].

Santé

Le centre hospitalier de Bastia est le plus proche hôpital général, distant de 27 km.

Les cabinet de médecin et pharmacie les plus proches se trouvent au Querciolo, à 4 km. Des infirmiers sont installés au Querciolo et à Penta-di-Casinca, également distant de 4 kilomètres.

Randonnées

- Un sentier de randonnée patrimonial permet de relier le village classé de Penta-di-Casinca, soit à l'église San Giovanni de Sorbo-Ocagnano, soit à l'église San Pancrazio de Castellare-di-Casinca. Ce sentier permet d'atteindre l'église ruinée de Sant'Andrea, « à cheval » sur Penta-di-Casinca et Castellare-di-Casinca sur un petit sommet de 291 m, mais aussi l'ancienne chapelle San Margherita dont les vestiges dominent l'entrée du village de Castellare.

- D'anciens sentiers en friche ayant accueilli "U Castellu Vechju" existent selon les anciens registres cadastraux.

- Sentier de Copolane menant à San Tomè, ancien plateau agricole délimitant les communes de Penta et de Castellare, près du lieu-dit A Noce et près de la fontaine di a Foata (le long de la départementale qui amène à Castellare).

Manifestations culturelles et festivités

- Saint Pancrace patron des bergers et jusqu'au siècle dernier, celui des bandits, se fête le 12 mai.

Foire de Saint-Pancrace

Depuis les temps chaque année, la fête de Saint-Pancrace donne lieu à une importante foire agricole, a Fiera di San Pancraziu (ou foire de San Branca), en particulier une foire équine. Celle-ci se déroule au mois de mai au quartier de Saint-Pancrace.

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- Monument aux morts

Église Saint-Pancrace

La piève San Pancrazio de Casinca (Saint-Pancrace), édifiée entre les IXe et XIe siècles, soit à l'époque préromane, le long de l'axe de circulation Nord-Sud RT 10 (ex-RN 198), longtemps employé à l'époque romaine (entre Mariana et Alalia, soient Furiani et Aleria aujourd'hui). Le bâtiment surmonté d'un clocheton, est à nef unique avec trois absides : une abside centrale et deux absidioles voûtées en cul-de-four représentant les trois saints patrons de la Casinca méridionale au centre de laquelle l'église est érigée : San Pancraziu, San Ghjuvan' Battista et Santa Maria (Pancrace, Jean-Baptiste et Marie). Cette réalisation architecturale est unique en Corse : elle est la seule église à posséder trois absides ouvertes, probablement dès l'origine, sur une nef unique de dimensions imposantes (13 x 28,5 m).

Des reliques du martyr saint Pancrace (san Pancraziu), persécuté en l'an 304 à Rome, sont abritées dans l'autel de la chapelle absidiale sud de l'église.

L'édifice religieux est la propriété de la commune. Inscrit par arrêté du 2 décembre 1926, il bénéficie depuis cette date de la protection MH[33]. Repris à l'inventaire général en 1999. Il a été récemment restauré.

Église Saint-Pancrace

L'église Saint-Pancrace conserve des œuvres reprises à l'inventaire préliminaire de 1999 mais non classées : un thabor à fond plat sommé d'un dais, un calice, une patène en argent, une statue en bois polychrome Saint Pancrace du XIXe siècle et un tableau Remise du scapulaire par l'Enfant Jésus, peinture sur toile, propriété publique.

Ancienne église paroissiale Sainte-Marguerite

L'ancienne église paroissiale Sainte-Marguerite dont il ne reste que des vestiges[34]. Elle avait été construite au Moyen Âge. Elle avait perdu sa fonction paroissiale au profit de son ancienne annexe. Propriété privée, l'édifice n'est pas protégé MH mais il est repris à l'inventaire préliminaire de 1999[35].

Église paroissiale Saint-Sébastien

L'église paroissiale Saint-Sébastien a été construite vers le milieu du XVIIIe siècle à l'emplacement d'un édifice plus ancien, annexe de l'ancienne église paroissiale Sainte-Marguerite. Elle a été remaniée à plusieurs reprises. Propriété de la commune, l'édifice n'est pas protégé MH mais il est repris à l'inventaire général de 1999[36].

L'église Saint-Sébastien renferme de nombreuses œuvres reprises à l'inventaire général du patrimoine culturel :

- mobilier de l'église paroissiale Saint-Sébastien[37],

- meuble de sacristie[38],

- ciboire[39], calice/patène[40], patène[41], le tout en argent,

- statue en bois polychrome Christ en croix limite XVIIIe et XIXe siècles[42],

- 5 tableaux peinture sur toile, propriété publique :

- Remise du scapulaire par la Vierge et l'Enfant Jésus à saint Sébastien et sainte Dévote du XVIIIe siècle[43],

- Apparition de la Vierge à l'Enfant à saint Sébastien et à sainte Marguerite du XVIIe siècle (?)[44],

- Vierge à l'Enfant entre saint Sébastien et sainte Dévote du 4e quart du XVIIIe siècle[45],

- Intercession de saint Roch et de sainte Dévote en faveur des âmes du Purgatoire limite XVIIIe et XIXe siècles[46],

- Donation du Rosaire de la 2e moitié du XVIIIe siècle[47].

Le site de Sant' Andrea : à l'ouest du village, ruines de l'église Sant' Andrea sur un piton rocheux (291 m).

Les fontaines (Piazze San Bastianu, San Margherita, Macina, lieu-dit U Canone)

Bâti ancien

- Douze bâtiments du bâti ancien : la maison-tour du XVe siècle, l'actuelle mairie, l'ancienne école, de nombreuses maisons de notables et autres, deux fermes, propriétés publiques et privées, sont reprises à l'inventaire préliminaire de 1999.

ZNIEFF

La commune est concernée par une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de 2e génération :

- Hauts maquis pré-forestiers des collines de la Castagniccia

La zone d'une superficie de 5 246 ha concerne 23 communes de Casinca, Moriani, Campoloro, Alesani et Verde. Elle couvre le haut bassin versant du ruisseau de Buccatoggio[48], une combe ouverte au nord-est encadrée par une ligne de crête avec des sommets de plus de 1 000 mètres (Monte Negrine 1 133 mètres, « à cheval » sur Santa-Maria-Poggio et Santa-Reparata-di-Moriani). Ce relief élevé proche de la mer, provoque des précipitations importantes qui font de la zone l'une des plus arrosées du littoral corse[5].

Personnalités liées à la commune

- C.J. Maschetti (Castellare di Casinca 1848-1921), poète de langue italienne et de langue corse[24].

Notes et références

Notes

- Ne se jetant pas à la mer, ils ne sont pas nommés fiume

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- La ligne de la côte orientale ferme à tout trafic en 1953

- Selon Xavier Poli, Casinca dérive de Casa-Asinca par raison d'euphonie.

- Asincum oppidum (Var. Osincum), nom de lieu mentionné par Ptolémée dont l'emplacement est indiqué par les cartes topographiques, était la pieve de Casinca, avec un oppidum à Castellare-di-Casinca

- La seule maison-tour du vieux village est datée du XVe siècle dans la base Mérimée

- La province de Bastia était divisée en pievi de Lota, de Pietrabugno, d'Orto, de Marana, de Casinca, de Tavagna, de Moriani, de Casacconi, d'Ampugnani, d'Orezza, de Bigorno, de Rostino, de Pietralba et de Caccia

- Louis de Frétat, comte de Boissieux, maréchal de camp, chef du corps expéditionnaire français

- Antoine Joseph d'Eslacs du Bouquet, marquis d'Arcambal

- Par ordonnance du 15 novembre 1765, le roi de France rétablit le Royal-Corse en sa forme première et nomme Matteu Buttafoco le colonel-commandant et le marquis du Luc-Ventimille colonel-propriétaire.

- La loi du 28 pluviôse an VIII (19 février 1800) porte sur l'administration locale. Elle conserve les départements hérités de la Révolution mais elle redécoupe les divisions intérieures. Les districts deviennent des arrondissements, la commune est définie et le canton créé. À chaque niveau on trouve un fonctionnaire public (nommé) ainsi qu'une assemblée consultative (élue)

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- Découverte géologique de l'île de Beauté, Centre de géologie de l’Oisans, p. 12-13.

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Ruisseau de San Pancrazio (Y7231180) » (consulté le ).

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Ruisseau de Dominichella (Y7231220) » (consulté le ).

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Ruisseau de Noce (Y7231200) » (consulté le ).

- ZNIEFF 940004230 - Hauts maquis pré-forestiers des collines de la Castagniccia sur le site de l’INPN..

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Penta-di-Casinca », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Pleyben - Châteaulin », sur insee.fr (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Les communes soumises à la loi littoral. », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr, (consulté le ).

- « La loi littoral », sur www.collectivites-locales.gouv.fr (consulté le ).

- « Loi relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. », sur www.cohesion-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- Notice no IA2B000500, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Notice no IA2B000515, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- ViaMichelin.fr

- Xavier Poli in La Corse dans l'Antiquité et dans le Haut Moyen Âge - Librairie Albert Fontemoing Paris 1907

- Xavier Poli in La Corse dans l'Antiquité et dans le Haut Moyen Âge p. 61 - Librairie Albert Fontemoing Paris 1907

- Éléments pour un dictionnaire des noms propres Corse A-D. Monti ADECEC

- Francesco Maria Accinelli in L’histoire de la Corse vue par un Génois du XVIIIe siècle - Transcription d’un manuscrit de Gênes - ADECEC Cervioni et l’Association FRANCISCORSA Bastia 1974

- Antoine-Dominique Monti in La Grande révolte des Corses contre Gênes ADECEC 1979

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- « Résultats Haute-Corse : élections régionales et départementales 2021 », sur lemonde.fr (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- ViaMichelin.fr

- Notice no PA00099182, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no IVR94_20102B00239, base Mémoire, ministère français de la Culture.

- Notice no IA2B000504, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no IA2B000502, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no IM2B000518, base Palissy, ministère français de la Culture.

- Notice no IM2B000506, base Palissy, ministère français de la Culture.

- Notice no IM2B000507, base Palissy, ministère français de la Culture.

- Notice no IM2B000508, base Palissy, ministère français de la Culture.

- Notice no IM2B000509, base Palissy, ministère français de la Culture.

- Notice no IM2B000517, base Palissy, ministère français de la Culture.

- Notice no IM2B000500, base Palissy, ministère français de la Culture.

- Notice no IM2B000501, base Palissy, ministère français de la Culture.

- Notice no IM2B000502, base Palissy, ministère français de la Culture.

- Notice no IM2B000503, base Palissy, ministère français de la Culture.

- Notice no IM2B000504, base Palissy, ministère français de la Culture.

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Ruisseau de Buccatoggio (Y9020600) » (consulté le ).

Voir aussi

Bibliographie

- Geneviève Moracchini-Mazel, Les églises romanes de Corse, 1967, t. 2 p. 225-226

- Geneviève Moracchini-Mazel, Corsica Sacra, 2004, p. 170-171

- Xavier Poli, La Corse dans l'Antiquité et dans le Haut Moyen Âge - Librairie Albert Fontemoing Paris 1907

- L. Casanova, Castellare-di-Casinca et Penta-di-Casinca. (Bilan scientifique 1995). Service régional de l'archéologie de Corse. Ajaccio, 1996. p. 44-45.