Bourse de commerce de Paris

La Bourse de commerce de Paris est un édifice de plan circulaire surmonté d'une coupole situé rue de Viarmes, dans le quartier des Halles du 1er arrondissement de Paris. C'est aussi une institution qui fut hébergée jusqu'en 1885 dans le palais Brongniart. Ce bâtiment est construit à l'emplacement de l'ancien hôtel de Soissons.

_-_2021-06-05_-_1.jpg.webp)

| Type | |

|---|---|

| Architectes | |

| Ouverture | |

| Occupant |

Bourse de Commerce - Pinault Collection (d) (depuis ) |

| Patrimonialité |

| Adresse |

|---|

| Métro | |

|---|---|

| Autobus |

| Coordonnées |

48° 51′ 46″ N, 2° 20′ 34″ E |

|---|

Histoire

Ruiné par la banqueroute de Law, Victor-Amédée Ier de Savoie-Carignan se vit obligé en 1740 de vendre l'hôtel de Soissons, ancien palais de Catherine de Médicis. La prévôté de Paris racheta le terrain et détruisit les bâtiments en 1748.

La halle aux blés

Philippe Auguste avait établi les Halles de Paris aux Champeaux : les blés de la plaine de Luzarches y arrivaient par la route, et ceux de la Brie dans des bateaux qui abordaient au port au Blé, au pied de l'hôtel de ville. Mais le quartier était l'objet d'une cohue permanente qui compliquait l'acheminement des grains. Au XVIIIe siècle, la halle au blé se situait entre la rue de la Tonnellerie et la rue de la Fromagerie (au niveau de l'actuel forum des Halles).

Pour assurer une meilleure efficacité au commerce du blé — qui formait, au XVIIIe siècle, le principal objet d'étude des économistes — on envisagea de construire une nouvelle halle aux blés. Depuis longtemps, les terrains de l'ancien hôtel de Soissons, que guettaient les créanciers de Victor-Amédée de Savoie, prince de Carignan, avaient été identifiés comme particulièrement propices à cet usage en raison de leur proximité avec la Seine, par où circulaient les bateaux chargés de grains. Le prince meurt en 1741 et l'hôtel est saisi par ses créanciers qui obtiennent l'autorisation de le démolir pour en vendre les matériaux. L'hôtel est détruit en 1748-1749. En 1755, la propriété est acquise par la ville en vertu de lettres patentes de 1755[1].

Des lettres patentes du , enregistrées en parlement le 22 décembre suivant, autorisèrent le lotissement de l'ancien hôtel de Soissons et la construction d'une nouvelle halle au blé[2].

- Lotissement de l'hôtel de Soissons

1600 - Hôtel de Soissons.

1600 - Hôtel de Soissons. 1763 - Halles aux Grains.

1763 - Halles aux Grains.

Lettres-patentes du roi en forme de déclaration portant établissement dans la ville de Paris, d’une nouvelle halle aux bleds et d’une gare pour les bateaux. Données à Versailles le 25 novembre 1762.

« Louis, etc… Occupés à l’exemple des rois nos prédécesseurs de tout ce qui peut augmenter la splendeur de la capitale de notre royaume, et procurer à ses habitants de nouveaux agréments et de plus grandes commodités, nous avons porté successivement notre attention sur les différents objets d’utilité et de décoration qui peuvent encore rester à désirer parmi tant d’édifices et de monuments consacrés à la piété, à l’utilité et à la magnificence publique, entrepris ou achevés de notre règne. Nous n’avons jamais perdu de vue ceux qui peuvent assurer et augmenter l’abondance des choses nécessaires à la vie des citoyens, et qui par l’affection réciproque que nous devons à nos peuples tiendront toujours le premier rang dans notre cœur ; c’est dans cet esprit que pour suppléer au peu de commodité des halles actuelles, devenues beaucoup trop resserrées par l’agrandissement successif de Paris, nous avons dès le mois d’août 1755, par nos lettres-patentes enregistrées au parlement, ordonné à nos très chers et bien amés les prévôt des marchands et échevins de notre bonne ville de Paris, de faire l’acquisition du terrain où était ci-devant l’hôtel de Soissons, et de l’employer à la construction d’une nouvelle halle, etc. À ces causes, etc.

— Article 1er. Lesdits prévôt des marchands et échevins feront incessamment construire une halle pour les grains et farines dans l’emplacement de l’hôtel de Soissons, dans un espace de 1,800 toises de superficie, conformément au plan qui sera par nous adopté, [...]

— Art. 14. Ordonnons qu’en présence desdits prévôt des marchands et échevins, et en celle de M. Deniset, président des trésoriers de France, que nous avons commis à cet effet, il sera par le maître-général des bâtiments de la ville, tracé de nouvelles rues pour les abords et au pourtour de ladite halle, ensemble une nouvelle place au milieu d’icelle, le tout dans les endroits, longueurs et dimensions indiquées par le plan qui sera par nous approuvé. Voulons que les acquéreurs des terrains dont nous avons ordonné la revente par l’article 4me des présentes, soient tenus de prendre pour les maisons, clôtures et autres bâtiments qu’ils y feront construire, les alignements qui leur seront donnés et établis par M. le maître-général des bâtiments, en présence des susdits commissaires, et quant aux pentes du pavé desdites nouvelles place et rues, voulons qu’elles soient établies et réglées en présence des mêmes commissaires par ledit maître-général des bâtiments de la ville, et par l’inspecteur-général du pavé d’icelle, etc… Données à Versailles, le 25e jour de novembre, l’an de grâce 1762, et de notre règne le 48e : signé Louis. »[2]

Construction de la halle

Une compagnie fut créée par les frères Bernard et Charles Oblin, avec l'appui du contrôleur général, Jean Moreau de Séchelles et du prévôt des marchands, Pontcarré de Viarmes, et malgré les objections du parlement de Paris. Les frères Oblin projetaient de construire une vaste halle, d'ouvrir des rues alentour et d'y construire des immeubles dont la location financerait l'opération. Ils prévoyaient également de créer une gare d'eau dans la plaine d'Ivry.

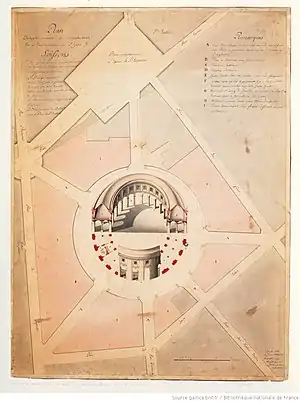

L'architecte et théoricien Nicolas Le Camus de Mézières fut chargé de la construction de la halle et du quartier avoisinant entre 1763 et 1767[2]. Comme d'autres architectes de son temps, il admire les édifices antiques circulaires du Panthéon et du Colisée[3]. Le terrain dessinait un pentagone irrégulier. Les marchands étaient partagés sur la forme à donner à l'édifice : certains préféraient un « carreau » où la lumière du jour permettait de juger de la qualité des marchandises, tandis que d'autres soulignaient les avantages d'un édifice couvert pour les protéger des intempéries. Le Camus opta pour un bâtiment de plan annulaire, de 122 mètres de circonférence, percé de 25 arcades : la partie centrale restait ainsi à ciel ouvert, mais deux galeries concentriques, ouvertes sur l'extérieur par 24 arcades et couvertes de voûtes supportées par des colonnes d'ordre toscan, formaient un abri commode.Les voûtes étaient surmontées d'un vaste grenier vouté[4].

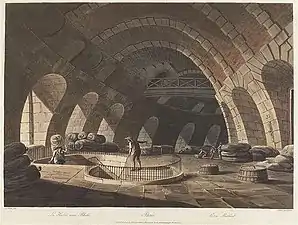

Ces galeries renfermaient les locaux de la police, du contrôle des poids et mesures, des statistiques. Au premier étage, se trouvaient de vastes greniers couverts de voûtes ogivales en briques et accessibles par deux beaux escaliers tournants dont l'un était à double révolution, comme à Chambord, afin que le personnel administratif et les négociants n'aient pas à croiser les portefaix.

Le nouvel édifice fut très admiré. Il illustrait des conceptions qui commençaient alors à se dégager : la notion de monument public, isolé et dégagé par rapport au tissu urbain — ce qui, en l'espèce, présentait en outre l'avantage supplémentaire de réduire les risques d'incendie — ; l'adéquation entre la forme et la fonction. La sobriété, la transparence, le jeu des volumes rappelaient l'architecture gothique, qui recommençait à être admirée. Selon Michel Gallet, ce monument rationnel, élégant, « fut accueilli comme le symbole d'un gouvernement paternel et d'une administration prévoyante, comme un témoignage du zèle municipal pour le bien public. L'activité dont elle était le théâtre enseignait au peuple que l'abondance est la récompense du travail ».

On avait d'abord songé à déplacer la colonne astronomique de Ruggieri pour la placer au centre de l'édifice, mais on dut renoncer à ce projet. On se borna donc à réparer le monument, tout en lui ajoutant une fontaine et un cadran solaire, dessiné par l'astronome Alexandre Guy Pingré, et à le laisser en place, aux abords du nouveau bâtiment.

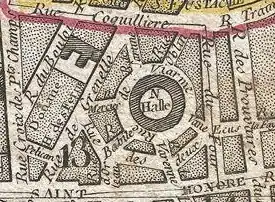

Autour de la halle aux blés, on traça une rue circulaire — l'actuelle rue de Viarmes — d'où rayonnaient six autres voies :

- la rue Sartine, qui partait du carrefour des rues Coquillière, de Grenelle-Saint-Honoré et Platrière (actuelle rue Jean-Jacques-Rousseau),

- la rue Oblin dans l'axe de la rue du Jour,

- la rue Vannes, qui partait du carrefour de la rue des Deux-Écus (actuelle rue Berger) et de la rue du Four-Saint-Honoré (actuelle rue Vauvilliers),

- la rue de Varenne-Halle-Au-Blé, dans l'axe de la rue des Vielles-Étuves (actuelle rue Sauval),

- la rue Babille, qui partait du carrefour de la rue des Deux-Écus et de la rue d'Orléans-Saint-Honoré (rue disparue),

- la rue Mercier, qui partait du carrefour de la rue de Grenelle-Saint-Honoré et de la rue des Deux-Écus (actuelle place des Deux-Écus).

L'ensemble de ces voies reçurent les noms des échevins (rue Devarenne, rue Vannes, rue Mercier, rue Babille), du prévôt des marchands de Paris (rue de Viarmes), du lieutenant de police (rue Sartine) et celui des lotisseurs (rue Oblin). La largeur de la rue de Viarmes est fixée à 39 pieds et celles des six autres rues à 24 pieds[5]. Au nord, une petite place circulaire devait assurer l'articulation avec le vaste parvis projeté devant l'église Saint-Eustache. Le quartier fut élevé d'un dense réseau d'habitations populaires autour de cours étroites.

Nicolas Le Camus de Mézières, Plan de la halle aux blés, 1763.

Nicolas Le Camus de Mézières, Plan de la halle aux blés, 1763. Grenier voûté de la halle au blé avec son accès par l'escalier à double révolution.

Grenier voûté de la halle au blé avec son accès par l'escalier à double révolution. La halle aux blés et son quartier en 1797.

La halle aux blés et son quartier en 1797.

Couverture de la cour intérieure

La cour intérieure fut primitivement laissée ouverte, mais cela nuisait à la conservation des grains.

Entre et , les architectes Jacques-Guillaume Legrand et Jacques Molinos la couvrirent d'une coupole en charpente[3], exécutée par le menuisier André-Jacob Roubo, qui démontrait les qualités de la charpente à petits bois conçue par Philibert Delorme au XVIe siècle. Cette charpente était constituée d'arêtes de planches de sapin, séparées par des châssis vitrés, couvertes de cuivre étamé et de lames de plomb. Elle culminait à 38 mètres au-dessus du sol et était surmontée d'une lanterne en fer, dotée de vitres[3]. Elle est mentionnée dans les Mémoires secrets de Bachaumont () comme « un des plus grands ouvrages de serrurerie en ce genre » et sommée d'une girouette et d'un paratonnerre. Mais Bachaumont prend en réalité sa source dans le Journal de Paris de 1783[6].

Cette réalisation fut très admirée, notamment par Thomas Jefferson, alors ambassadeur des États-Unis à Paris. On n'hésitait pas à la comparer au dôme de la basilique Saint-Pierre de Rome. Selon Arthur Young, dans Voyages en France : « la plus belle chose que j'ai vue dans Paris c'est la halle aux blés […] [la coupole] est aussi légère que si elle avait été suspendue par la main des fées. Dans l'arène, que de pois, de fèves, de lentilles on y vend. Dans les divisions d'alentour il y a de la farine sur les bancs. On passe par des escaliers doubles tournant l'un sur l'autre dans des appartements spacieux pour mettre du seigle, de l'orge, de l'avoine, le tout si bien projeté et si bien exécuté que je ne connais aucun bâtiment public en France ou en Angleterre qui le surpasse. »

La coupole en bois fut détruite par un incendie en 1802[2]. Un décret impérial du 4 septembre 1807 prévoit que « la Halle aux Bleds de la ville de Paris sera couverte au moyen d’une charpente en fer, dont les arcs verticaux seront en fer fondu. Elle sera couverte en planches de cuivre étamé »[2]. Sa reconstruction, entre 1806 et 1811, fut confiée à l'architecte François-Joseph Bélanger et à l'ingénieur François Brunet. Elle était en fonte et primitivement couverte de feuilles de cuivre. Les 25 fenêtres de l'ancienne coupole furent remplacées par une lanterne qui éclairait la rotonde[2]. L'usage de la fonte et du cuivre en faisait un ouvrage d'avant-garde, que Victor Hugo, qui la comparait à une casquette de jockey[7], n'appréciait guère. En 1838, les plaques de cuivre furent remplacées par des vitres.

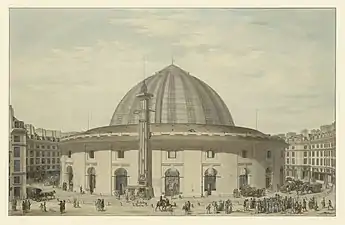

La halle aux blés après les travaux de Bélanger et Brunet (1re moitié du XIXe siècle).

La halle aux blés après les travaux de Bélanger et Brunet (1re moitié du XIXe siècle). La halle aux blés après les travaux de Bélanger et Brunet (1re moitié du XIXe siècle).

La halle aux blés après les travaux de Bélanger et Brunet (1re moitié du XIXe siècle). La Halle au blé en 1838 avant le retrait des plaques de cuivre de la coupole.

La Halle au blé en 1838 avant le retrait des plaques de cuivre de la coupole.

La construction de la bourse de commerce

Le bâtiment fut à nouveau ravagé par un incendie en 1854. La halle aux blés, dont l'activité n'avait cessé de diminuer, a été fermée en 1873 et le bâtiment fut attribué en 1885 à la Chambre de commerce, laquelle le fit transformer en bourse de commerce, qui était auparavant hébergée dans les locaux du palais Brongniart. L'architecte Henri Blondel[8], chargé des travaux, fit transformer l'ancienne halle au blé en bourse du commerce. Seule la coupole et les murs la soutenant furent conservés. Il modifia la coupole en fonte et verre (reconstruite plus haute, avec un nouvel étage et un entresol) et fit maçonner la partie inférieure en brique[9]. Des colonnes corinthiennes et des sculptures allégoriques néo-Renaissance décorent la façade. À l'intérieur, une fresque monumentale orne désormais la coupole. L'ancien escalier à double révolution est conservé[9]

La reconstruction de la bourse s'intègre dans les travaux de transformation de Paris sous le Second Empire. Un décret d'avril 1860 prévoit l'extension du périmètre des halles centrales de Paris « au moyen de l’établissement de deux nouveaux pavillons qui seront construits sur l'emplacement de l'îlot de maisons situé entre les rues du Four et de Viarmes et des rues de Vannes et Oblin à supprimer ». En juin de la même année, le décret déclarant d'utilité publique le percement de la rue du Louvre prévoit la « régularisation des abords de la halle au blé, du côté de l'ouest »[10].

Le décret de juin 1860 n'est toutefois mis en application qu'à la fin des années 1880 au même moment que la reconstruction de la halle. Après qu'un arrêté préfectoral du 4 décembre 1886 a déclaré cessible immédiatement les propriétés pour le dégagement des abords de la bourse de commerce à l'ouest, les immeubles sont démolis en juillet-août 1887[11]. La rue de Viarmes est alors élargie à l'ouest et les deux ilots d'immeubles à colonnades encadrant la rue Adolphe-Jullien, nouvellement créée, (nos 1 à 29) sont alors construits Avec les nouveaux travaux, les rues Sartine, Mercier et Babille sont supprimées et la nouvelle bourse n'est plus accessible que par cinq rues :

- la rue Clémence-Royer, voie nouvelle,

- la rue Oblin, conservée,

- la rue Vannes, conservée,

- la rue Sauval, section élargie de l'ancienne rue de Varenne,

- la rue Adolphe-Jullien, voie nouvelle[11]

L'ensemble fut inauguré le , dans le cadre de l'Exposition universelle de Paris[3] - [11]

La bourse de commerce de 1889 à 2016

Dans les années 1910-1920, la rue du Colonel-Driant est percée dans l'axe de la rue Adolphe-Jullien, dégageant ainsi la perspective depuis l'ouest. À l'origine, cette rue devait relier la bourse de commerce à l'avenue de l'Opéra à travers le Palais royal[12].

Dans les années 1930, l'environnement de la bourse change à nouveau. Le décret de 1860 prévoyant l'extension des halles centrales de Paris est finalement mis à exécution. Les immeubles à l'est du bâtiment sont détruits afin d'ériger les pavillons nos 1 et 2. La rue Oblin et la rue Vannes sont alors supprimées[13]. Ces deux pavillons sont eux-mêmes détruits dans les années 1970. L'actuel jardin Nelson-Mandela est aménagé à leur emplacement et la vue est désormais dégagée sur le bâtiment depuis l'est.

De nombreux marchés à terme fonctionnèrent à la Bourse de Commerce depuis ses débuts, d'abord sous le contrôle de syndicats professionnels. Il y eut ainsi ceux des blés, seigles et avoines, farines, huiles, sucres, alcools et caoutchoucs. L'effondrement des cours du blé en 1929 entraîna la réforme de 1935 qui créa la Compagnie des commissionnaires, confirmée par une loi en 1950.

La Ville de Paris transféra la propriété du bâtiment à la Chambre de commerce, pour un franc symbolique, en 1949.

Après la Seconde Guerre mondiale, les marchés à terme s'ouvrirent progressivement à l'international et diverses marchandises, sucre blanc, cacao, café (conjointement avec Le Havre), pomme de terre (avec Tourcoing), tourteau de soja, colza y furent traitées par lots à la criée. Les négociations furent administrées et contrôlées successivement par la Compagnie des commissionnaires agréés, par la Banque centrale de compensation et par le Marché à terme international de France (MATIF). Avec l'informatisation des marchés à terme, l'activité boursière de marchandises prit fin en 1998 à la Bourse de commerce de Paris. Elle continue sous forme de marché électronique au sein d'Euronext.

La quasi-totalité du monument était occupée par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, qui le gère et y propose, notamment, des services à la création d'entreprises, le centre de formalité des entreprises et de nombreuses propositions d'appui aux PME. Des expositions se déroulent régulièrement dans l'espace sous la coupole. Occasionnellement, un bureau de vote du 1er arrondissement y est installé[14].

La coupole et le décor sont classés monument historique depuis 1986. D'importants travaux de restauration ont été exécutés en 1989. En , des travaux de rénovation de la fresque inférieure de 1 400 m2 sont engagés. Cette rénovation ponctue une campagne de remise à niveau du bâtiment initiée dès le début des années 1980[15] - [notes 1]. Au début des années 2000, les tours de climatisation de la Bourse de commerce rencontrent des problèmes répétés de legionella[15] - [notes 1]

Pendant plusieurs décennies et jusqu'en 2014, l'association caritative Noël aux Halles offrait dans la rotonde une soirée exceptionnelle aux personnes âgées du centre de Paris, en organisant un réveillon-spectacle la nuit même de Noël, la Chambre de commerce et d'industrie de Paris prêtant le lieu chaque année à cette association.

Dessin, vue à vol d'oiseau des Halles centrales de Paris en 1863, conçues par Victor Baltard.  La halle au blé dans son tissu urbain vers 1885, juste avant sa réhabilitation.

La halle au blé dans son tissu urbain vers 1885, juste avant sa réhabilitation. La halle au blé lors de sa réhabilitation en 1887.

La halle au blé lors de sa réhabilitation en 1887.

Site parisien de la collection Pinault

Le , François Pinault et la mairie de Paris annoncent le départ de la chambre de commerce et la présentation d'une partie des collections d'art contemporain de l'homme d'affaires (10 000 œuvres, dont les accrochages tourneront[16]), gérées par la Collection Pinault, dans le bâtiment circulaire. La Bourse, qui était une propriété privée[17], est rachetée en 2017 pour 86 millions d'euros par la Ville de Paris, qui en confie alors la gestion à une filiale d'Artémis via un bail de 50 ans[3] - [18].

Les architectes retenus par François Pinault sont Tadao Andō, qui a travaillé au palais Grassi et à Punta della Dogana, les deux sites vénitiens de la Collection Pinault[19], qui réalise ici une coursive intérieure desservant les salles d'exposition[20] ; Pierre-Antoine Gatier, architecte en chef des monuments historiques ; Lucie Niney et Thibault Marca, architectes associés ; et le groupe Setec pour le volet technique[21]. Le site parisien, dont l'ouverture a eu lieu le 22 mai 2021[22], comporte 3 000 m2 de surface d'exposition, un restaurant au 3e étage confié au chef cuisinier français Michel Bras[23] et un studio en sous-sol de 286 places destiné à accueillir des performances, des projections ou encore des conférences. Le musée opère en coordination avec ceux de Pinault Collection situés à Venise et présente des expositions et des événements artistiques tout au long de l'année. Chaque structure dispose cependant d'une direction spécifique ; en effet, pour Jean-Jacques Aillagon, conseiller de François Pinault, l'ensemble forme « une sorte de constellation de musées », chacun des sites ayant « sa spécificité, sa singularité »[16]. À la tête de la collection Pinault depuis septembre 2021, Emma Lavigne organise désormais la programmation artistique du lieu.

Cette reconfiguration prend forme dans un contexte où le quartier connaît un renouvellement architectural et muséal conséquent (Canopée des Halles, Louvre des antiquaires, La Samaritaine, poste centrale du Louvre, etc.)[24].

- Bourse de commerce de Paris — Collection Pinault

Façade de la Collection Pinault.

Façade de la Collection Pinault. Entrée de la Collection Pinault.

Entrée de la Collection Pinault. Détail du portail.

Détail du portail. Détail du portail, signature du serrurier Jules Roussel.

Détail du portail, signature du serrurier Jules Roussel.

Architecture

Henri Blondel a conservé la structure de l'anneau conçu par Le Camus de Mézières et l'armature en fer de la charpente de Bélanger, qui étaient les deux dispositions les plus remarquables du bâtiment antérieur.

L'entrée monumentale s'ouvre par un portique, situé à l'ouest du bâtiment face à la rue du Colonel-Driant, sommé d'un fronton porté par quatre colonnes corinthiennes cannelées, que surmontent trois figures allégoriques, œuvres du sculpteur Aristide Croisy, représentant la Ville de Paris flanquée de l'Abondance et du Commerce.

L'intérieur est décoré d'une fresque de toiles marouflées dans la partie inférieure de la coupole. Réalisée entre 1886 et 1889, elle présente une apologie du commerce international entre les cinq parties du monde, « dans une période où l'industrialisation de la France se fonde pour partie sur des échanges avec les puissances européennes et nord-américaines et sur la colonisation en Afrique et en Indochine » explique le critique d'art Philippe Dagen. Elle fait 140 mètres de long pour 10 de hauteur. Ses auteurs sont Évariste-Vital Luminais (L'Amérique), Désiré François Laugée (La Russie et le Nord), Victor Georges Clairin (L'Asie, L'Afrique) et Hippolyte Lucas (L'Europe), ces panoramas étant séparés par quatre grisailles représentant les quatre points cardinaux, par Alexis-Joseph Mazerolle. La fresque est « dans le style du réalisme idéalisé caractéristique de l'académisme IIIe République du temps » poursuit Philippe Dagen[25]. Dans le film Touche pas à la femme blanche !, Philippe Noiret a cette réplique en évoquant les décors de la Bourse : « C'est notre chapelle Sixtine à nous »[14]. Les fresques sont rénovées par Alix Laveau à l'occasion du réaménagement du site en 2021[16].

Portique de la Bourse de Commerce.

Portique de la Bourse de Commerce. Détail de la coupole.

Détail de la coupole. Vue extérieure en 2011, avant le ravalement.

Vue extérieure en 2011, avant le ravalement. Évariste-Vital Luminais, L'Amérique, détail de la fresque de la coupole.

Évariste-Vital Luminais, L'Amérique, détail de la fresque de la coupole.

Notes et références

Notes

- La fresque a initialement été réalisée en 1889 sur toile et en atelier sous la direction de Georges Clairin. La toile a été marouflée sur un enduit de plâtre lui-même appliqué sur un mur en brique dans le réseau de poutres métalliques relié à la coupole.

Références

- Jacques-Antoine Dulaure, Histoire physique, civile et morale de Paris depuis les premiers temps historiques jusqu'à nos jours, t. VIII, Paris, , 4e éd. (lire en ligne), p. 3-12.

- Félix et Louis Lazare, Dictionnaire administratif et historique des rues de Paris et de ses monuments, (lire en ligne), p. 77-79.

- Isabelle Regnier, « Tadao Ando, le vertige de la courbe », Le Monde, supplément de quatre pages « Le nouvel écrin de la collection Pinault », , p. 4 (lire en ligne).

- Alfred Colling, La Prodigieuse histoire de la Bourse, Paris, Société d'éditions économiques et financières, , p. 308.

- Plan des Halles couvertes et incombustibles pratiquées pour les grains, farines et grenailles, en l'emplacement de l'ancien Hôtel de Soissons, quartier de Sr Eustache sur Gallica

- Journal de Paris.

- Victor Hugo, dans Notre-Dame de Paris, volume 1, écrit : « le dôme de la Halle-au-Blé est une casquette de jockey anglais sur une grande échelle ».

- Elsa Jamet, Au cœur du système haussmannien : Henri Blondel (1821-1897), architecte, entrepreneur de travaux publics et financier, Sorbonne université, 2020.

- Colling 1949, p. 301.

- Adolphe Alphand (dir.), Adrien Deville et Émile Hochereau, Ville de Paris : Recueil des lettres patentes, ordonnances royales, décrets et arrêtés préfectoraux concernant les voies publiques, Paris, Imprimerie nouvelle (association ouvrière), (lire en ligne), p. 319.

- « Rue de Sartine, 1868 », sur vergue.com (consulté le ).

- Albert Mousset, « Une rue percera-t-elle le jardin des Tuileries ? », Le Monde, .

- « Rue Oblin, de la rue Coquillière, c. 1868 », sur vergue.com (consulté le ).

- Pierre de Boishue, « Paris. La Bourse de commerce change de visage », Le Figaro Magazine, , pp. 68-76.

- Paris Restauration de la « fresque » de la Bourse de commerce, Le Moniteur, .

- Pierre De Boishue, « La nouvelle vie de la Bourse de commerce », Le Figaro Magazine, , p. 64-73 (lire en ligne).

- Bourse de commerce sur momentum.fr, consulté le .

- Étienne Dumont, « Venise/La Fondation Pinault se dédouble : Albert Oehlen et les autoportraits actuels », sur bilan.ch, .

- Marie-Hélène Bonnot, Roger Motte, Stéphane Langlais, Marion Guilloteau, « Bourse de Commerce : Tadao Ando dévoile son projet pour la Fondation Pinault », France Info Culture, .

- « Fondation Pinault: Tadao Ando dévoile son projet pour la Bourse de Commerce », sur lexpress.fr, (consulté le ).

- Harry Bellet, « François Pinault va ouvrir un nouveau musée d’art à Paris », Le Monde.fr, (ISSN 1950-6244, lire en ligne, consulté le ).

- « La Bourse de commerce, nouvel écrin de la collection Pinault », sur www.paris.fr (consulté le )

- Alice Bosio, « Le futur restaurant de la Bourse de Commerce confié à Michel Bras », Figaroscope, .

- Béatrice de Rochebouët, « Une architecture entre passé et avenir », Le Figaro, cahier « Le Figaro et vous », 26-27 juin 2021, p. 31 (lire en ligne).

- Philippe Dagen, « Une fresque du commerce international très IIIe République », Le Monde, supplément de quatre pages « Le nouvel écrin de la collection Pinault », , p. 4 (lire en ligne).

Voir aussi

Bibliographie

- A. de Barthélemy, La colonne de Catherine de Médicis à la Halle au Blé, Mémoires de la Société de l'histoire de Paris et de l'Ile-de-France, tome VI, 1879, pp. 180-199 (lire en ligne).

- J. Adhémar, « La coupole en charpente de la halle au blé et l'influence de Philibert de Lorme au XVIIIe siècle », L'Architecture, 1933.

- Françoise Boudon, « Urbanisme et spéculation à Paris au XVIIIe siècle : le terrain de l'hôtel de Soissons », Journal of the Society of Architectural Historians, 1973.

- Alfred Colling, La Prodigieuse Histoire de la Bourse, Paris, Société d'éditions économiques et financières, .

- M.K. Deming, La Halle au Blé de Paris, 1762-1813, « Cheval de Troie » de l'abondance dans la capitale des Lumières, Bruxelles, 1984.

- Michel Gallet, Les architectes parisiens du XVIIIe siècle, Paris, Éditions Mengès, 1995 (ISBN 2856203701).

- Jacques Hillairet, Dictionnaire historique des rues de Paris, Éditions de Minuit, septième édition, 1963, t. 1 (« A-K »), « Rue Coquillière », p. 389-391.

- A.E. Isabelle, Les édifices circulaires, Paris, 1855.

- (en) D. Wiebenson, « The Two Domes of the Halle au Blé in Paris », The Art Bulletin, 1973.

Documentaire

- Olivier Lemaire, Le Musée et le Milliardaire anticonformiste, Arte, 2021.

Article connexe

Liens externes

- Ressources relatives à l'architecture :

- Site officiel de la « Bourse de Commerce – Pinault Collection ».

- Notice sur la base Insecula.