Argémone mexicaine

Argemone mexicana

| Règne | Plantae |

|---|---|

| Division | Magnoliophyta |

| Classe | Magnoliopsida |

| Ordre | Papaverales |

| Famille | Papaveraceae |

| Genre | Argemone |

- Argemone leiocarpa Greene

.jpg.webp)

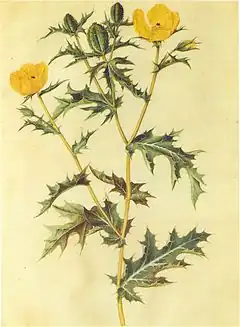

L'Argémone mexicaine (Argemone mexicana L.), ou Faux chardon du Mexique[1] - [2], est une plante herbacée annuelle épineuse de la famille des Papavéracées dont l’aire d’origine s’étend du centre du Mexique jusqu’au Honduras.

C’est une plante herbacée annuelle avec des feuilles épineuses et d’élégantes fleurs jaunes qui a été introduite dans de nombreux pays tropicaux secs où elle s’est naturalisée. Elle se répand principalement associée aux cultures agricoles et aux friches. La plante est toxique et particulièrement ses graines.

Argemone mexicana est appelé également Chardon de Gorée, Chardon bénit des Antilles, Chadwon mabré, Zèb dragon (créole des Antilles)[3], Pavot épineux (en espagnol cardosanto, chicalote et au Mexique adormidera, adormidera espinosa[n 1]).

L’huile extraite des graines sert à protéger le bois des attaques de termites au Nigéria alors qu’en Inde, au Mexique et aux Antilles, elle sert parfois à fabriquer du savon, au graissage et à l’éclairage. Si de grandes quantités de graines d'argémone sont utilisées pour falsifier l’huile de moutarde ou l’huile de sésame, il en résulte des œdèmes et des glaucomes chez ses consommateurs.

Nomenclature et étymologie

L’espèce a été décrite et nommée Argemone mexicana par Carl Linné en 1735 dans Species Plantarum 1: 508–509[4].

Le nom de genre Argemone est emprunté au grec ancien ἀργεμώνη, ης (ἡ) / argemônê « argémone », une sorte de pavot selon Dioscoride II, 177[5] qui servait à traiter la cataracte.

L’épithète spécifique mexicana est un terme de latin scientifique signifiant « du Mexique ».

Synonymes

D’après POWO[6], le nom valide Argemone mexicana possède 20 synonymes:

- Synonymes homotypiques

- Argemone mexicana var. typica Prain (1895), not validly publ.

- Echtrus mexicanus (L.) Nieuwl. (1914)

- Papaver mexicanum (L.) E.H.L.Krause (1902)

- Synonymes hétérotipiques

- Argemone alba Raf. (1817)

- Argemone alba var. leiocarpa Fedde (1909)

- Argemone leiocarpa Greene in Pittonia 3: 345 (1898)

- Argemone leiocarpa var. mexicanoides Fedde (1909)

- Argemone leiocarpa var. ochroleucoides Fedde (1909)

- Argemone mexicana var. anacanthoidea Fedde (1909)

- Argemone mexicana subvar. inermis Fedde (1909)

- Argemone mexicana f. leiocarpa (Greene) Ownbey (1958)

- Argemone mexicana var. lutea Kuntze (1891)

- Argemone mexicana var. ochroleuca Britton (1901), nom. illeg.

- Argemone mexicana var. parviflora Kuntze (1891)

- Argemone mucronata Dum.Cours. ex Steud. (1840)

- Argemone sexvalvis Stokes (1812)

- Argemone spinosa Gaterau (1789)

- Argemone spinosa Moench (1794)

- Argemone versicolor Salisb. (1796)

- Echtrus trivialis Lour. (1790)

Description

Argemone mexicana est une plante herbacée, épineuse, annuelle ou parfois vivace de courte durée, de 20 à 100 cm de hauteur[7] - [2]. Ses tiges généralement courtes, sont ramifiées, et munies d'aiguillons clairsemés.

Ses feuilles basilaires denses sont portée par un pétiole de 5–10 mm et possèdent un limbe glauque à taches bleu-vert, plus pâle sur la partie inférieure, largement oblancéolé ou obovale à elliptique, de 5-20(-25) cm de long sur 2,5-7,5(-8) cm de large, glabre, légèrement épineux sur les nervures, à base cunéiforme, à bord pennatipartite, et apex aigu ; les lobes sont bordés de dents ondulées, et de dents épineuses apicalement.

Les feuilles caulinaires sont alternes, semblables aux feuilles basilaires, mais les feuilles supérieures sont plus petites et sessiles, souvent subamplexicaules.

Les boutons floraux sont ovoïdes, d’env. 1,5 cm. Les fleurs sont solitaires, parfois en cymes peu fleuries à pédicelle très court.

La fleur comporte 2 (ou 3) sépales cymbiformes[n 2] d’env. 1 cm, avec apex éperonné, glabre ou peu épineux ; ces sépales se détachent quand le bourgeon floral s’ouvre. Les 6 pétales sont jaunes (ou orange), largement obovales, de 1,7 à 3 cm, à base largement cunéiforme et apex arrondi. Les nombreuses étamines portent des anthères étroitement oblongues, de 1,5–2 mm, enroulées après déhiscence. L’ovaire est elliptique ou oblong, de 7–10 mm, à épines explicites ; les styles très courts portent des stigmates rouge foncé, 4-6-lobés[7]. Les fleurs sont mellifères[2].

Le fruit est une capsule oblongue à largement elliptique, de 2,5–5 cm de long sur 1,5–3 cm de large, à épines, à 4-6 valves déhiscentes de l'apex à 1/4-1/3 de la longueur de la capsule. Les graines sphériques, brun noir, de 1,5–2 mm de diamètre, visiblement tessellées[n 3]. Il y a plusieurs centaines de graines par capsule[2].

Sous les tropiques, Argemone mexicana fleurit et fructifie toute l’année. Les fleurs s’ouvrent tôt le matin, et durent de 2 à 3 jours. Les principaux pollinisateurs sont de petites abeilles sans dard, mais Argemone mexicana est avant tout autogame[8].

.jpg.webp) Fleur, stigmates rouges

Fleur, stigmates rouges Bourgeon floral, sépales caducs

Bourgeon floral, sépales caducs_(5633846157).jpg.webp) Capsule ouverte, graines noires

Capsule ouverte, graines noires

Distribution

L’aire d’origine de l’argémone mexicaine s’étend du centre du Mexique jusqu’au Honduras : Belize, El Salvador, Guatemala, Haïti, Honduras, Mexique Central, Mexique Sud-Est, Mexique Sud-Ouest, Nicaragua[6].

Elle a été introduite dans un grand nombre de pays tropicaux et subtropicaux.

C'est une plante annuelle qui pousse principalement dans le biome tropical à saison sèche marquée. Elle pousse sur les terrains vagues ouverts, le long des routes et des voies ferrées, dans les champs comme mauvaise herbe[8].

On la trouve entre autres dans les zones arides du nord du Mexique et du sud des États-Unis, en Afrique de l’Ouest, en Inde et Chine (sur les côtes). Elle s’est aussi installée dans la plupart des pays africains, depuis le Cap-Vert jusqu’en Somalie et en Afrique du Sud[8]. Elle a été introduite dans les Antilles, à La Réunion ainsi que dans de nombreux pays arides des deux hémisphères. À La Réunion, elle se trouve un peu partout dans l'arrière littoral et surtout dans la zone sèche sous le vent. Elle orne les champs et les chemins de l'île, fleurissant deux fois par an. En maraîchage elle peut devenir, une contrainte importante si elle n'est pas maîtrisée en début de culture[9].

- Caractère envahissant

A. mexicana est une mauvaise herbe annuelle répandue principalement associée aux cultures agricoles et aux friches qui peut aussi être envahissante. Elle est signalée comme envahissante dans de nombreux pays d'Asie, d'Afrique, des Caraïbes et des Amériques, et d'Océanie (Australie et un certain nombre d'États insulaires du Pacifique)[10] et en Nouvelle-Calédonie, où elle a été introduite en 1900[11].

Usages

Une quarantaine de composés phytochimiques bioactifs ont été extraits de l’Argemone mexicana[12] : des alcaloïdes (sanguinarine, berbérine, oxyberbérine, argémexirine, (-)-argémonine, protopine etc.), des terpénoïdes, des stéroïdes, des glucides (lactose, arabinose), des alcools à longue chaine, des acides aminés (cystéine, phénylalanine), des flavonoïdes (lutéoline, ériodictyol, quercétine, rutine etc.), des acides phénoliques et aromatiques.

Des extraits de la plante montrent de nombreuses activités (in vitro) comme des activités antibactériennes, anti-inflammatoires, cytotoxiques, anti-VIH etc.[12]

Le département de médecine traditionnelle du Mali a reconnu A. mexicana comme un phytomédicament normalisé pour le traitement à domicile du paludisme[12].

La berbérine à petite dose améliore la circulation sanguine et possède également des propriétés hallucinogènes. Mais une overdose entraîne la mort par paralysie du système nerveux central. Elle a d’autres effets pharmacologiques, notamment une activité spasmolytique, une activité antibactérienne, et dans une certaine mesure une activité antifongique et antiprotozoaire. Pour l’essentiel, la berbérine se forme dans les fleurs[8].

Cette espèce produit un latex jaune, utilisé traditionnellement pour lutter contre les verrues[2].

Les graines d’Argemone mexicana contiennent 35–40 % d’une huile jaune orangé constituée principalement d’acide linoléique (54–61%) et d’acide oléique (21–33%) mais aussi de la sanguinarine, un composé toxique à des concentrations pouvant atteindre 10 g/l. Des mélanges accidentels de graines d’Argemone mexicana avec des céréales ou des oléagineux ont provoqué des décès dans plusieurs pays, dont l’Afrique du Sud[8].

Au Nigeria, l’huile des graines s’emploie pour protéger le bois des attaques de termites, alors qu’en Inde, au Mexique et aux Antilles, elle sert parfois à fabriquer du savon, au graissage et à l’éclairage. L’huile des graines d’Argemone mexicana, appelée « huile d’argémone » ou « huile de katkar », est parfois ajoutée à l’huile de moutarde en Inde pour en augmenter le piquant. Si de grandes quantités sont utilisées pour falsifier l’huile de moutarde ou l’huile de sésame, il en résulte des œdèmes et des glaucomes chez ses consommateurs.

- Toxicité

Ibrahim HA. et Ibrahim H.[13] (2009) ont montré que des extraits de la plante avaient une toxicité aigüe sur la souris (LD50=400 mg/kg de poids corporel) lorsqu'il est administré par voie intrapéritonéale aux sujets. L’huile extraite des graines possède aussi une toxicité sur les animaux, qui serait due à la sanguinarine, un alcaloïde. La sanguinarine est le composant causal du glaucome et de l'hydropisie épidémique, une maladie ayant entrainé la neuroparalysie et la mort de plusieurs personnes[12]. La ressemblance entre les graines de moutarde et d’Argemone mexicana est la cause du mélange accidentel d'huiles, même si la période de floraison n'est pas la même.

Les vaches évitent la plante alors que les moutons et les chèvres n’en mangent que lorsque les autres végétaux sont peu abondants, mais les autruches en raffolent[8].

L’argémone du Mexique est parfois cultivée comme plante ornementale.

- Production

Argemone mexicana n’est utilisé qu’à l’échelle locale, et il n’y a pas de commerce international. En Afrique, sa culture comme oléagineux pour les marchés intérieurs est signalée au Mali et en Érythrée[8].

Galerie

_(6014329023).jpg.webp) Argemone mexicana (Parc national Kruger, Afrique du Sud)

Argemone mexicana (Parc national Kruger, Afrique du Sud)_yellow_form_(11755690173).jpg.webp) Détail de la fleur

Détail de la fleur_(6510554613).jpg.webp)

Argemone mexicana - capsule et graines

Argemone mexicana - capsule et graines

Notes

- d’après le wikipdia espagnol Argemone mexicana

- qui ressemble à une barque, c'est-à-dire généralement creusée et allongée, avec les bords relevés.

- dessin en damier, soit à fines nervures réticulées

Références

- (fr) Référence INPN : Argemone mexicana L., 1753 (TAXREF)

- Bernard Suprin, De fleur en fleur, guide des plantes mellifères en Nouvelle-Calédonie., Nouméa, Éditions Photosynthèse, , 528 p., p. 311

- Jacques Fournet, Flore illustrée des phanérogames de Guadeloupe et de Martinique, Gondwana éditions, Cirad,

- Référence Biodiversity Heritage Library : 358527

- Dioscorides, Pedanius Dioscorides of Anazarbus, translated by Lily Y. Beck, Olms - Weidmann, , 630 p.

- (en) Référence Plants of the World online (POWO) : Argemone mexicana L.

- (en) Référence Flora of China : Argemone mexicana Linnaeus

- Pl@nteUse, « Argemone mexicana (PROTA) » (consulté le )

- Daniel Schartz, Mi-aime-a-ou, « Argemone mexicana L. » (consulté le )

- Vélez-Gavilán, CABI, « Argemone mexicana (Mexican poppy) » (consulté le )

- Vanessa Hequet, Mickaël Le Corre, Frédéric Rigault, Vincent Blanfort, Les espèces exotiques envahissantes de Nouvelle-Calédonie, IRD, Institut de Recherche pour le Développement, , 87 p. (lire en ligne), p. 17, p. 47

- Goutam Brahmachari, Dilip Gorai, Rajiv Roy, « Argemone mexicana: Chemical and pharmacological aspects », Revista Brasileira de Farmacognosia, vol. 23, no 3,

- Ibrahim HA, Ibrahim H, « Phytochemical screening and toxicity evaluation on the leaves of Argemone mexicana Linn. (Papaveraceae) », Int Jor App Sci, vol. 3,

Voir aussi

Références internes

- Glaucium flavum (fleur semblable à celle de Argemone mexicana)

Références externes

- (en) Référence JSTOR Plants : Argemone mexicana (consulté le )

- (en) Référence Catalogue of Life : Argemone mexicana L. (consulté le )

- (en) Référence Flora of North America : Argemone mexicana (consulté le )

- (en) Référence FloraBase (Australie-Occidentale) : classification Argemone mexicana (+ photos + répartition + description) (consulté le )

- (en) Référence GRIN : espèce Argemone mexicana L. (consulté le )

- (fr) Référence INPN : Argemone mexicana L., 1753 (TAXREF) (consulté le )

- (fr+en) Référence ITIS : Argemone mexicana L. (consulté le )

- (en) Référence NCBI : Argemone mexicana (taxons inclus) (consulté le )

- (en) Référence The Plant List : Argemone mexicana L. (source : KewGarden WCSP) (consulté le )

- (en) Référence Tropicos : Argemone mexicana L. (Syn. Argemone ochroleuca Sweet, Argemone subfusiformis G.B. Ownbey) (+ liste sous-taxons) (consulté le )

- (en) Référence uBio : site déclaré ici indisponible le 7 avril 2023