Glaucium flavum

La Glaucière jaune (Glaucium flavum), le Pavot cornu jaune[1] ou Pavot jaune des sables[2] est une plante à fleurs jaunes appartenant au genre Glaucium et à la famille des Papavéracées.

Outre ses élégantes fleurs jaunes, on la reconnaît à ses feuilles glauques aux lobes nombreux et irréguliers, et à ses longs fruits étroits, semblables à des tiges. Elle est parfois abondante sur les plages et les dunes des rivages méditerranéens ou sur les laisses de mer des plages de galets atlantiques et baltiques. C’est une espèce originaire du bassin méditerranéen et des pays d’Europe ayant une façade maritime ainsi que du Caucase et de l’Iran. Elle a été introduite dans de nombreux autres pays de climat tempéré.

Toutes les parties de la plante, graines comprises, sont toxiques. À dose contrôlée, elle a été utilisée dans les médecines traditionnelles contre les maladies pulmonaires et comme agents laxatifs, sédatifs, antidiabétiques et anti-dermatites.

Nomenclature et étymologie

L’espèce a été décrite et nommée Glaucium flavum par Henri Crantz, un botaniste et médecin autrichien, en 1763, dans Stirpium Austriarum Fasciculus 2: 133.

Le nom de genre Glaucium est la forme latinisée du grec γλαυκός / glaukos « bleu-vert, glauque » en référence à la couleur de son feuillage.

L’épithète spécifique flavum est une déclinaison de l’adjectif latin flāvus, a, um, « jaune » en référence à la couleur de sa fleur.

Synonymes

Selon Powo[3], le nom valide Glaucium flavum Crantz possède 32 synonymes dont 4 synonymes homotypiques

- Chelidonium glaucium L. in Sp Pl.: 506 (1753)

- Glaucium corniculatum var. flavum (Crantz) Kuntze in Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 10: 149 (1887)

- Glaucium glaucium (L.) H.Karst. in Ill. Repert. Pharm.-Med. Bot.: 649 (1886), not validly publ.

- Glaucium luteum Crantz in Inst. Rei Herb. 2: 549 (1766), nom. illeg.

et 28 synonymes hétérotypiques (cf. POWO).

Description

_(8337410157).jpg.webp)

Glaucium flavum est une plante bisannuelle ou vivace hémicryptophyte[4], à latex jaune, à tiges glabrescentes (légèrement velues dans la partie inférieure), pouvant atteindre 90 cm de haut, mais le plus souvent beaucoup plus basses, robustes, et ramifiées[5].

Les feuilles sont nombreuses à la base, avec un limbe densément pubescent, épais, glauque, pâle, bleu-vert ; les feuilles basales et proximales sont à limbe pennatipartite, lyré (le limbe terminal est le plus grand), à 7-9 lobes irrégulièrement dentés, pétiolées, pouvant atteindre jusqu'à 30 cm ; les feuilles caulinaires supérieures, plus petites, sont généralement embrassantes.

Les fleurs sont portées par un pédicelle robuste, glabre, mesurant jusqu’à 4 cm de long ; elles comportent 2 sépales de 20–30 mm, glauques, couverts de poils et caducs, de 4 pétales, jaune doré (parfois orangés, parfois avec une tache basale rougeâtre à violette), obovales, fripés, de nombreuses étamines entièrement jaunes, un pistil à 2 carpelles, et un stigmate à 2 lobes jaunes.

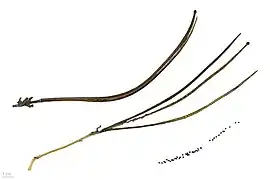

Le fruit est une longue capsule cylindrique, linéaire, de 15-30 cm de long sur 0,2-0,5 cm[4], le plus souvent longuement incurvée, glabres, tuberculeuses et scabres[5], se fendant longitudinalement à maturité et contenant de nombreuses graines oblongues et noires.

Sa floraison a lieu d'avril[6] ou mai à août-septembre[7] - [1].

- Pollinisation : entomogame

- Dissémination : barochore

Fleur, 2+2 pétales jaunes, nombreuses étamines et stigmate

Fleur, 2+2 pétales jaunes, nombreuses étamines et stigmate Longues capsules

Longues capsules Capsules s'ouvrant longitudinalement

Capsules s'ouvrant longitudinalement

Écologie et habitat

Selon POWO[3], la glaucière jaune est originaire des pays du bassin méditerranéen et des pays d’Europe ayant une façade maritime (Irlande, RU, Pays-Bas, Belgique, Allemagne, Pologne, Norvège, Suède), et hors UE, Caucase, Transcaucasie, Iran. En France, elle croit dans le Midi, l’Ouest et le Centre jusqu’au Pas de Calais, mais reste très rare dans l’Est[1].

Elle a été introduite aux États-Unis, Argentine Sud, Tchécoslovaquie, Nouvelle-Zélande, Australie-Méridionale, Suisse, Tasmanie[3].

Glaucium flavum pousse principalement dans le biome tempéré. C’est en général une plante bisannuelle, parfois abondante sur les rivages méditerranéens (plages et dunes), au bord des routes et des chemins du Midi, présente aussi sur le littoral de l'Atlantique et de la Manche, sur les laisses de mer des plages de galets atlantiques et baltiques[8]. C'est une plante qu'on peut également trouver en bordure des champs ou dans les friches anciennement cultivées. On la rencontre parfois, dans le Midi, sur les coteaux calcaires jusqu'à environ 800 mètres d'altitude.

Cette plante est très présente sur les terrils du Nord-Pas-de-Calais, mais uniquement sur les terrils dont le sol est pauvre et sec. Présente sur les pentes (éboulis) du Vésuve en Italie. C’est une plante pionnière – elle est parmi les premières à coloniser les terres perturbées. Elle a une tolérance pour les sols pauvres et sablonneux et ne semble pas nécessité de sols particulièrement riches en azote pour prospérer.

Elle est signalée comme envahissante dans certaines régions des États-Unis[9].

Utilisation

Composition chimique

Comme chez beaucoup d’espèces de Papaveraceae, les principaux marqueurs chimiques de Glaucium flavum sont des alcaloïdes. Au moins 20 de ces composés à base azotées ont été signalés avec différents types de squelette et des variations de composition ont été observées dans des spécimens de G. flavum provenant de différentes régions du même pays, permettant la distinction de différents chimiotypes.[10]

La glaucine, un alcaloïde isoquinoléique, est le composant principal de Glaucium flavum. Elle a des effets bronchodilatateurs, neuroleptiques et anti-inflammatoires[11]. Elle peut produire des effets secondaires tels que la sédation, la fatigue et un effet hallucinogène caractérisé par des images visuelles colorées. Les activités pharmacologiques reconnues de cet alcaloïde donnent à cette plantes des potentialités thérapeutiques intéressantes.

Toxicité

Toutes les parties de la plante, graines comprises, sont toxiques et peuvent produire tout un éventail de symptômes allant jusqu'aux lésions cérébrales en cas de consommation[12] et à l'insuffisance respiratoire entraînant la mort[13]. Elle figure dans la base de données de la Food and Drug Administration sur les plantes toxiques depuis 1959[14].

Médecines traditionnelles

Dans l’aire de distribution de la plante, elle été utilisée traditionnellement pour le traitement d'un large éventail d'affections telles que des maladies pulmonaires et comme agents laxatifs, sédatifs, antidiabétiques et anti-dermatites. Au XVe siècle, le philosophe et médecin Ibn Sina (Avicenne) prescrivait les infusions des parties aériennes comme narcotique et hypnotique et les graines comme laxatif. En Algérie, la glaucienne jaune est traditionnellement utilisée pour traiter les verrues[15].

Horticulture

La glaucienne jaune est une jolie plante sauvage de rocailles ou de massifs sur graviers. L’espèce est rustique jusqu’à −12 °C.

Notes

Références

- (fr) Référence Tela Botanica (France métro) : Glaucium flavum Crantz

- (fr) Référence INPN : Glaucium flavum Crantz, 1763 (TAXREF)

- (en) Référence Plants of the World online (POWO) : Glaucium flavum Crantz

- D. Jeanmonod, J. Gamisans, Flora Corsica, Aix-en-Provence, Edisud, (ISBN 978-2-7449-0662-6)

- (en) Référence Flora of North America : Glaucium flavum Crantz

- David Burnie, Fleurs de Méditerranée : 500 espèces, Éditions Larousse, , 320 p. (ISBN 2-03-560422-2), p. 66

- Benoît Larroque et Jean Favennec, Guide de la flore du littoral sableux méditerranéen : De la Camargue au Roussillon, Éditions Sud Ouest, , 277 p. (ISBN 9782817704487), p. 82

- INPN, « Glaucium flavum Crantz, 1763 » (consulté le )

- invasive.org, « yellow hornpoppy Glaucium flavum Crantz »

- Tsvetelina Doncheva, Iva Doycheva, Stefan Philipov, « Alkaloid chemotypes of Glaucium flavum (Papaveraceae) from Bulgaria », Biochemical Systematics and Ecology, vol. 68,

- Zetler G., « Neuroleptic-like, anticonvulsant and antinociceptive effects of aporphine alkaloids: bulbocapnine, corytuberine, boldine and glaucine », Archives Internationales de Pharmacodynamie et de Thérapie., vol. 296,

- Reader's Digest Field Guide to the Wild Flowers of Britain. Reader's Digest. 1981. p. 31. (ISBN 978-0-276-00217-5)

- Cooper, M. R. & A. W. Johnson. 1998. Poisonous plants and fungi in Britain: animal and human poisoning. (Cooper & Johnson ed.2)

- https://www.accessdata.fda.gov/scripts/plantox/detail.cfm?id=25494

- Toktam Akaberi, Kamran Shourgashti, Seyed Ahmad Emami, Maryam Akaberi, « Phytochemistry and pharmacology of alkaloids from Glaucium spp. », Phytochemistry, vol. 191,

Liens internes

Espèces proches

- Argemone mexicana (biome tropical à saison sèche marquée)

- Chelidonium majus

Liens externes

- (fr) Référence Belles fleurs de France 2 : Glaucium flavum

- (en) Référence Flora of North America : Glaucium flavum

- (en) Référence Catalogue of Life : Glaucium flavum Crantz (consulté le )

- (fr+en) Référence ITIS : Glaucium flavum Crantz

- (en) Référence NCBI : Glaucium flavum (taxons inclus)

- (en) Référence GRIN : espèce Glaucium flavum Crantz

- (fr) Référence Tela Botanica (France métro) : Glaucium flavum Crantz

- (fr) Référence INPN : Glaucium flavum Crantz, 1763 (TAXREF)