Antigny (Vienne)

Antigny est une commune du centre-ouest de la France, située dans le département de la Vienne en région Nouvelle-Aquitaine.

| Antigny | |||||

| |||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Nouvelle-Aquitaine | ||||

| Département | Vienne | ||||

| Arrondissement | Montmorillon | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes Vienne et Gartempe | ||||

| Maire Mandat |

Vincent Lauer 2020-2026 |

||||

| Code postal | 86310 | ||||

| Code commune | 86006 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Antignois | ||||

| Population municipale |

541 hab. (2020 |

||||

| Densité | 12 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 46° 32′ 09″ nord, 0° 51′ 17″ est | ||||

| Altitude | Min. 75 m Max. 148 m |

||||

| Superficie | 43,93 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Montmorillon (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Montmorillon | ||||

| Législatives | Troisième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

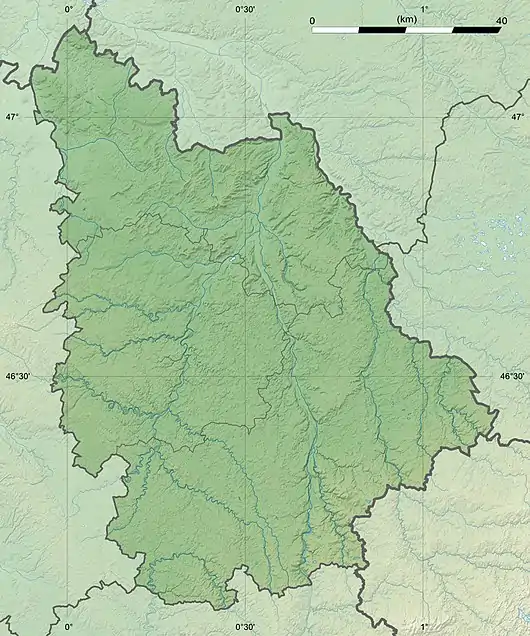

Géolocalisation sur la carte : Vienne

Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Aquitaine

| |||||

Géographie

Les citoyens d'Antigny sont nommés les Antignois et les Antignoises.

Localisation

Antigny est un petit village situé à 4 km au sud de Saint-Savin-sur-Gartempe

Communes limitrophes

Géologie et relief

La région d'Antigny présente un paysage de plaines vallonnées plus ou moins boisées et de vallées. Le terroir se compose de groies profondes pour 51 % sur les plaines calcaires, de calcaires pour 11 % dans les vallées et terrasses alluviales, de terres fortes et d'argile à silex peu profonde pour respectivement 2 % et 36 % sur les plateaux du Seuil du Poitou[1]. Les groies qui sont, donc, présentes sur plus de la moitié du territoire, sont des terres du sud-ouest de la France, argilo-calcaires, peu profondes - en général de moins de 50 cm d’épaisseur – et plus ou moins riches en cailloux. Elles sont fertiles et saines et donc, propices à la polyculture céréalière mais elles s’assèchent vite.

Hydrographie

Son territoire communal est traversé sur 8 km par la rivière Gartempe.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique altéré », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[2]. En 2020, la commune ressort du même type de climat dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique, le climat de montagne et le climat semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs[3].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[6] complétée par des études régionales[7] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Journet », sur la commune de Journet, mise en service en 1993[8] et qui se trouve à 12 km à vol d'oiseau[9] - [Note 4], où la température moyenne annuelle est de 12,2 °C et la hauteur de précipitations de 759,7 mm pour la période 1981-2010[10]. Sur la station météorologique historique la plus proche[Note 5], « Poitiers-Biard », sur la commune de Biard, mise en service en 1921 et à 42 km[11], la température moyenne annuelle évolue de 11,5 °C pour la période 1971-2000[12] à 11,7 °C pour 1981-2010[13], puis à 12,2 °C pour 1991-2020[14].

Urbanisme

Typologie

Antigny est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 6] - [15] - [16] - [17].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Montmorillon, dont elle est une commune de la couronne[Note 7]. Cette aire, qui regroupe 18 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[18] - [19].

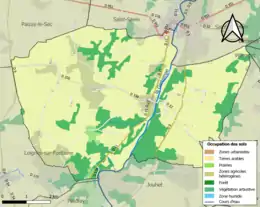

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (81,1 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (81,1 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (69,8 %), forêts (18,5 %), zones agricoles hétérogènes (10,4 %), prairies (0,9 %), zones urbanisées (0,4 %)[20].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Risques majeurs

Le territoire de la commune d'Antigny est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, mouvements de terrains et séisme (sismicité faible). Il est également exposé à deux risques technologiques, le transport de matières dangereuses et le risque nucléaire[21]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[22].

Risques naturels

Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par débordement de cours d'eau, notamment la Gartempe. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1983, 1993, 1999, 2010 et 2016[23] - [21].

Les mouvements de terrains susceptibles de se produire sur la commune sont des affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines (hors mines) et des tassements différentiels[24]. Afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, un inventaire national permet de localiser les éventuelles cavités souterraines sur la commune[25]. Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie[26]. La totalité de la commune est en aléa moyen ou fort (79,5 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national)[Carte 2]. Depuis le , en application de la loi ÉLAN, différentes contraintes s'imposent aux vendeurs, maîtres d'ouvrages ou constructeurs de biens situés dans une zone classée en aléa moyen ou fort[Note 8] - [27].

La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par la sécheresse en 2011, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 et par des mouvements de terrain en 1999 et 2010[21].

Risque technologique

La commune étant située dans le périmètre du plan particulier d'intervention (PPI) de 20 km autour de la centrale nucléaire de Civaux, elle est exposée au risque nucléaire. En cas d'accident nucléaire, une alerte est donnée par différents médias (sirène, sms, radio, véhicules). Dès l'alerte, les personnes habitant dans le périmètre de 2 km se mettent à l'abri[Note 9]. Les personnes habitant dans le périmètre de 20 km peuvent être amenées, sur ordre du préfet, à évacuer et ingérer des comprimés d’iode stable[Note 10] - [28] - [29].

Toponymie

Le nom de la localité est attesté avec certitude Ecclesia Sanctae Mariae de Anthignec en 1184, sans certitude Antidicinnaco[30], tout comme Ab Antiniaco villa seu vico dans "la Légende de Saint Savin et de Saint Cyprien"; Antygnet en 1309 et Antigny en 1450[31].

Histoire

Sur la commune s’est développé un vicus, agglomération rurale gallo-romaine, au lieu-dit Gué de Sceaux (la graphie gué de Sciaux correspond à la prononciation patoisante), sur la voie romaine de Bourges (Avaricum) à Poitiers (Lemonum)[32].

Il était doté d’un petit théâtre romain de plan polygonal[33].

Politique et administration

Liste des maires

Instances judiciaires et administratives

La commune relève du tribunal d'instance de Poitiers, du tribunal de grande instance de Poitiers, de la cour d'appel Poitiers, du tribunal pour enfants de Poitiers, du conseil de prud'hommes de Poitiers, du tribunal de commerce de Poitiers, du tribunal administratif de Poitiers et de la cour administrative d'appel de Bordeaux, du tribunal des pensions de Poitiers, du tribunal des affaires de la Sécurité sociale de la Vienne, de la cour d’assises de la Vienne.

Services publics

Les réformes successives de La Poste ont conduit à la fermeture de nombreux bureaux de poste ou à leur transformation en simple relais. Toutefois, la commune a pu maintenir le sien.

Démographie

Les habitants sont nommés les Antignois[35].

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[36]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2008[37].

En 2020, la commune comptait 541 habitants[Note 11], en diminution de 4,92 % par rapport à 2014 (Vienne : +1,41 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

En 2008, selon l’INSEE, la densité de population de la commune était de 14 hab./km2, 61 hab./km2 pour le département, 68 hab./km2 pour la région Poitou-Charentes et 115 hab./km2.

Les dernières statistiques démographiques pour la commune d'Antigny ont été fixées en 2009 et publiées en 2012. Il ressort que la mairie administre une population totale de 611 personnes. À cela il faut soustraire les résidences secondaires (9 personnes) pour constater que la population permanente sur le territoire de la commune est de 602 habitants.

Économie

Selon la direction régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de Poitou-Charentes[40], il n'y a plus que 20 exploitations agricoles en 2010 contre 34 en 2000.

Les surfaces agricoles utilisées sont passées de 3 436 hectares en 2000 à 3 379 hectares en 2010. 49 % sont destinées à la culture des céréales (blé tendre essentiellement avec un peu d'orge et de maïs), 7 % pour le fourrage, 35 % pour les oléagineux (colza et tournesol) et 3 % reste en herbes[40].

L'élevage concerne surtout les bovins en 2010 (804 têtes en 2010 contre 513 têtes en 2000) sur 4 exploitations. L'élevage d'ovins très dominant en 2000 (1 025 têtes) sur 12 exploitations a presque disparus en 2010:136 têtes sur 4 exploitations. Cette évolution est conforme à la tendance globale du département de la Vienne. En effet, le troupeau d’ovins, exclusivement destiné à la production de viande, a diminué de 43,7% de 1990 à 2007[41]. Il n'y a plus d'élevage de volailles (225 têtes sur 9 exploitations en 2000)[40].

Culture locale et patrimoine

Grotte du Taillis des Coteaux

Découverte en et fouillée depuis , cette grotte est presque entièrement comblée de sédiment, si bien que son exploration complète n'est pas encore terminée. Dans l'état actuel des explorations, nous savons qu'elle s'enfonce de plus de 40 mètres dans la falaise... et probablement plus encore.

D'un point de vue archéologique, cette grotte renferme une des plus longues séquences chronologiques du Paléolithique supérieur actuellement en fouille en France : depuis l'Aurignacien (environ 30 000 ans) jusqu'au Magdalénien moyen (vers 14 000 ans), en passant par le Gravettien (entre 22 et 25 000 ans), le Solutréen (autour de 20 000 ans), le Badegoulien (18 000 ans) et le Magdalénien inférieur (vers 17 000 ans). Les niveaux archéologiques qui se succèdent dans l'entrée de cette cavité témoignent des passages successifs et plus ou moins réguliers des différents peuples chasseurs de renne qui occupaient les vastes territoires de l'Ouest de l'Europe. Outre de nombreux silex taillés, ces niveaux archéologiques livrent les restes des différents animaux chassés (renne, cheval, bison...) et pêchés (ombre, saumon, truite...) ainsi que des éléments de parures (en coquillage ou en os travaillé).

Actuellement, la grotte du Taillis des Coteaux est protégée par un bâtiment fermé. Située sur une propriété privée, et pour des questions de préservation, son accès est restreint aux chercheurs. Sa fouille méthodique se poursuit avec une équipe scientifique composée d'une vingtaine de chercheurs de tous horizons (université, CNRS, ministère de la Culture, secteur privé) et les résultats de leurs recherches sont régulièrement publiés.

Église Notre-Dame

- L'église Notre-Dame

- elle est de type romane avec un chœur gothique et date du XIe siècle. Elle est entourée de dalles funéraires. L'auvent du mur sud abrite des sarcophages mérovingiens. Son clocher est carré et couvert d'une flèche octogonale en pierre dont les arêtes sont ornées de fleurons. La nef est recouverte d'une voûte en chêne. Son mur Nord est orné de fresques du XIVe siècle qui n'ont été dégagées qu'en 1991. L'édifice a été classé au titre des monuments historique en 1913[42].

- La chapelle Sainte-Catherine

- Elle a été ajoutée au XVe siècle. Par son testament du , Renaud de Montléon, écuyer, seigneur de Boismorand, décidait la construction d'une chapelle à la droite du chœur de l'église Notre-Dame. La chapelle est voûtée d'un simple berceau brisé sans bandeau. La partie orientale de la chapelle, dans le sol de laquelle est encastrée un autel, a longtemps servi de sacristie. La chapelle a retrouvé son volume original en 1985 par la suppression du mur qui la partageait en deux. Elle a été décorée de peintures murales au temps de Jean de Moussy, seigneur de Boismorand et de la Contour (circa 1430-1510). De technique assez fruste, ces peintures rappellent par bien des éléments la peinture populaire : faible nombre de couleurs, facture peu élaborée du dessin.

- Sur le mur Est de la chapelle

- Au-dessus d'une large baie est représenté un christ en majesté dans une mandorle. Il est entouré des quatre Évangélistes, figurés par leur symbole traditionnel dans la peinture et la sculpture : l'homme pour saint Matthieu, l'aigle pour saint Jean, le lion pour saint Marc et le taureau pour saint Luc. Au-dessus de l'emplacement de l'autel, on distingue encore le Christ en croix entouré de la Vierge et de saint Jean ainsi que de deux autres personnages, dont l'un pourrait être un évêque.

- Sur le mur Sud

- 13 scènes sur trois niveaux sont représentées (de la droite vers la gauche et de haut vers le bas) : l'Annonciation, la Nativité, l'Annonce aux bergers, l'Adoration des Mages, le massacre des Innocents, saint Sébastien (représenté ici comme un personnage tirant à l'arc et non un personnage percé de flèches, comme la représentation traditionnelle), les armes des Moussy, la Cène, l'Arrestation de Jésus, le Christ outragé, la Flagellation, Jésus devant Ponce Pilate, la mise au tombeau.

- Sur le mur Nord

- 5 scènes : Le Dit des trois morts et des trois vifs (Trois élégants jeunes seigneurs à cheval vont à la chasse avec leurs chiens et leur faucon. Ils sont arrêtés à une croix de cimetière par trois morts aux squelettes grouillants de vers qui leur rappellent combien la vie est brève et les invitent à se préoccuper de leur salut. Cette scène annonce les danses macabres que l'on peut trouver dans une trentaine de peintures murales de la fin du XVe siècle, et les Vanités des XVIe et XVIIe siècle ), le Couronnement d'épines, le Portement de la croix, le Jugement Dernier, la Crucifixion (Jésus est ici représenté sans la couronne d'épines, a les bras horizontaux et le visage paisible. C'est plus une présentation romane que gothique qui souligne, d'habitude, la douleur et le tourment des derniers moments du Sauveur).

Une inscription concernant René d’Alougny[43], sieur de Boismorand est peinte sur la cage d’escalier du clocher:

IN HONOREM SANCTISSIMAE TRIADIS, SACRA

TISSIMAE VIRGINIS DEIPARAE, BEATISSIMAE

VIRGINIS ET MARTIRIS CATHARINAE CAETER

ORUMQUE SANCTORUM. RENATUS D’ALOU

GNI EQUES TORQUATUS AC DOMINUS

UTRIUSQUE BOISMORANT. SACELLUM HOC

RESTAURARI MISSAMQ(ue) IN EO QUALIBET

HEBDOMADA CELEBRARE CURAVIT ANNO

DOMINI 1642. AETATIS VERO SUAE.

Traduction : En l’honneur de la très sainte Trinité, de la très sacrée Vierge Mère de Dieu, de la très bienheureuse Catherine, vierge et martyre et de tous les autres saints ; René d’Alougny, chevalier décoré et seigneur des deux Boismorant, a fait restaurer ce petit sanctuaire et célébrer une messe toutes les semaines en l’an du Seigneur 1642 et à l’âge de...

René d’Alougny eut deux frères, Guy d’Alougny, chevalier de l’ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem et Charles d’Alougny, capitaine au régiment de Lorraine. Un autre d’Alougny devint maréchal de France sous Louis XIV.

La construction celebrare curavit est assez libre. Le latin classique voudrait : missam curavit faciendam (cf Caesar curavit pontem faciendum).

L'église a été classée comme Monument Historique en 1913.

- Illustration filmée : Émission "La Carte Au Trésor" diffusée sur France 3 le .

La lanterne des morts

Sur la place en face de l'église, se trouve une lanterne des morts datant du XIIe siècle. La place est située sur l'ancien cimetière du village, d'où la présence de ce monument.

La lanterne a conservé son autel. Le fut carré est creux et il est surmonté d'une croix. Une petite ouverture au Nord permet le passage de la lampe qui était hissée au sommet.

Les lanternes des morts ne sont connues que dans le Centre et la Nord de la France.

Les hypothèses les plus diverses ont été émises quant à leur fonction : phare destiné à guider les voyageurs égarés ; enseigne indiquant un cimetière, donc un lieu dangereux à éviter ; fanal permettant aux morts quittant leurs tombes pour hanter les vivants de retrouver leur cimetière à l'aube…

Toutefois, il est vraisemblable que les lanternes aient été des fanaux funéraires. Dès l'Antiquité, il était de tradition d'entretenir une flamme auprès des tombes. Cette coutume fut reprise par les premiers chrétiens pour qui la mort n'est qu'un passage de la lumière terrestre vers la lumière céleste. Les tombeaux s'ornèrent de bougies. Elles furent ensuite remplacées par une bougie de pierre, plus solide, résistante aux intempéries : la lanterne des morts.

La lanterne a été classée comme Monument Historique en 1884.

Le musée archéologique

Il présente des vestiges d'architecture gallo-romaine provenant du site du Gué de Sciaux. Un fronton d'un petit temple classique dédié à un héros romain a été reconstitué grandeur nature. On peut, aussi, y voir une belle tête du dieu Mercure. À l'étage du musée, le chauffage sur hypocauste fait l'objet d'une présentation didactique.

Le musée du Gué de Sciaux

Il a accueilli 830 visiteurs en 2003.

Le château de Boismorand

C'est un château du XVe siècle. Les peintures murales de l'oratoire ont été classées en 1862 et 1913. Les ailes des communs et les jardins avec leurs fabriques sont inscrits comme Monuments Historiques depuis 1994, les loges en totalités, la tour et le mur d'enceinte depuis 2002.

Patrimoine naturel

Selon l'Inventaire des arbres remarquables de Poitou-Charentes[44], il y a deux arbres remarquables dans la commune : un châtaignier commun et un chêne pédonculé.

Personnalités liées à la commune

- Gilles Farcet (1959-), écrivain et enseignant spirituel.

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[4].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[5].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Par station météorologique historique, il convient d'entendre la station météorologique qui a été mise en service avant 1970 et qui est la plus proche de la commune. Les données s'étendent ainsi au minimum sur trois périodes de trente ans (1971-2000, 1981-2010 et 1991-2020).

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Dans les zones classées en aléa moyen ou fort, différentes contraintes s'imposent :

- au vendeur d'informer le potentiel acquéreur du terrain non bâti de l’existence du risque RGA ;

- au maître d’ouvrage, dans le cadre du contrat conclu avec le constructeur ayant pour objet les travaux de construction, ou avec le maître d'œuvre, le choix entre fournir une étude géotechnique de conception et le respect des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire ;

- au constructeur de l'ouvrage qui est tenu, soit de suivre les recommandations de l’étude géotechnique de conception, soit de respecter des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire.

- Le périmètre de 2 km correspond au périmètre de mise à l'abri réflexe. Alertés par les sirènes et/ou par un appel automatique sur le téléphone du domicile, les habitants concernés doivent se mettre à l’abri dès l’alerte et suivre les consignes.

- Les comprimés d’iode stable protègent efficacement la thyroïde contre les effets des rejets d’iode radioactif qui pourraient survenir en cas d’accident nucléaire.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

Références

- Chambre Régionale d'agriculture de Poitou-Charentes - 2007

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- [PDF]« Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Nouvelle-Aquitaine », sur nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Journet - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Antigny et Journet », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Journet - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Antigny et Biard », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Poitiers-Biard - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Poitiers-Biard - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Poitiers-Biard - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction d'Montmorillon », sur insee.fr (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune d'Antigny », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Vienne », sur le site de la préfecture de la Vienne (consulté le ), chapitre Risque inondation.

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Vienne », sur le site de la préfecture de la Vienne (consulté le ), chapitre Mouvements de terrain.

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune d'Antigny », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Sols argileux, sécheresse et construction », sur www.ecologie.gouv.fr (consulté le )

- « Plan Particulier d'Intervention du CNPE de Civaux - plaquette de présentation. », sur www.edf.fr (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Vienne », sur le site de la préfecture de la Vienne (consulté le ), chapitre Risque nucléaire.

- Dans un document mérovingien.

- Pierre Gauthier - Noms de lieux du Poitou: introduction à la toponymie - Page 19 - (ISBN 2862532010).

- Christian Richard, « Fanum gaulois et temple romain au vicus du gué de Sciaux, en Poitou », Archeologia, 1988, no 231, p 48-53

- Voir Christian Richard,« Le théâtre d'Antigny », in Dossiers d'Archéologie n° 134, janvier 1989, Les théâtres de la Gaule romaine, p 80-81

- Site de la préfecture de la Vienne, consulté le 10 mai 2008

- Gentilé sur le site habitants.fr Consulté le 27/09/2008.

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Fiches communales 2000 - 2010 de la Vienne

- Agreste – Bulletin n°12 de Mai 2013

- « Eglise Notre-Dame », sur www.pop.culture.gouv.fr (consulté le )

- Jarry J. (2011), Inscriptions latines et étrangères du Poitou, tome II, éd. ADANE

- Poitou-Charentes Nature, 2000