Alain Le Ray

Alain Le Ray, né le à Paris et mort le dans cette même ville[1] , est un officier français. Premier évadé de Colditz, grand résistant, il sera le premier chef militaire du maquis du Vercors (1943) et le chef des FFI de l'Isère (1944-1945). Il commandera par la suite la division alpine en Algérie (1962) avant d'être nommé général de corps d'armée (1968).

Biographie

Famille

Alain Le Ray est le fils de Vincent Le Ray, directeur des Hôpitaux de Paris, et de Valentine Beaunier. Il se marie le à Luce Mauriac, fille de l'écrivain François Mauriac. Cinq filles naissent de cette union : Christiane, Françoise, Marie-Anne, Emmanuelle et Sophie[2].

Études

Il est élève à l’école Saint-Jean à Fribourg, au lycée de Montpellier, à la faculté des lettres de Paris et en sciences politiques[3]. Il est licencié ès-lettres. Il est diplômé de l'École militaire de l'infanterie et des chars de combat, de l’École militaire de haute montagne, de l’École supérieure de guerre, du Centre des hautes études militaires et de l’Institut des hautes études de Défense nationale[2].

Sa bonne pratique de l'allemand le conduit à séjourner outre-Rhin où il peut observer l'ascension du nazisme[3].

Jeunesse

Alain Le Ray est né le 3 octobre 1910 à Paris d’une famille bretonne, son père est alors intendant des hôpitaux parisiens. C’est une famille traditionnelle de l’époque, catholique et fermement patriotique. La jeunesse d’Alain le Ray est marquée par la première guerre mondiale. Il se souvient des « Taxis de la Marne » qui passèrent sous ses fenêtres pour réaliser ce que l’on nommera le miracle de la Marne. Mais il nourrit surtout une admiration sans limite envers son cousin, Henri Bertho, Saint-Cyrien qui traversera les quatre années de la Grande Guerre sur tous les champs de bataille de France. Il sera blessé six fois, chevalier de la Légion d’honneur à 22 ans et capitaine à 23. Pour le jeune Alain c’est le symbole du héros. Il obtient le baccalauréat à dix-sept ans et obtient une licence d'allemand à vingt ans[4].

Alpinisme

À dix-sept ans il est déjà entré dans la religion montagnarde. Ses séjours à Chamonix et en Suisse pour soigner sa pneumonie, vont lui permettre de se découvrir une passion pour l’aventure et en particulier la montagne. Tout en poursuivant une licence en allemand, Alain Le Ray s’aguerrit de plus en plus à la pratique sportive de la montagne, ses séjours en Allemagne dans le cadre de ses études lui permettent de rencontrer différents alpinistes allemands de renom et de s’exercer sur les massifs d'Europe[4]. En 1930 tout jeune membre du Groupe de haute montagne, avec ces amis Jacques de Lépiney, Lucien Devies, Jean Franco , Maurice Hertzog, Henry de Ségogne, Robert Tézenas du Montcel et Guido Magnone et Louis Lachenal. Il a même grimpé avec Roger Frison-Roche. Ces exploits en montagne, qui ont failli lui couté la vie plusieurs fois, sont la Meije en 1928 ou encore la face nord du pic Coolidge qui font de lui un des membres de l’élite montagnarde française de l’époque. Lors de ses séjours en Allemagne il prend conscience du péril qui menace la France outre-Rhin et en 1931 lui qui hésite encore entre l’armée et la diplomatie devient officier de réserve.

À partir de 1927, Alain Le Ray est membre du Groupe de Bleau, qui regroupe les alpinistes parisiens, dont ses amis Bobi Arsandaux, Pierre Chevalier, Jean Deudon, Raymond Gaché, Jean Carle, Pierre Allain, Raymond Leininger, les frères Jacques Boell (alpiniste et écrivain de montagne) et André Boell, Marcel Ichac, les sœurs Élisabeth et Raymonde Lartigue, etc. Ce groupe est ainsi nommé car ses membres se retrouvent sur les blocs de la forêt de Fontainebleau pour s'entraîner à la varappe et réalisent de nombreuses premières, notamment en Oisans[3]. Avec ses amis que ce soit du Groupe de Bleau , du Cuvier Academic Club ou celui de Haute Montagne, il participe à de très nombreuses expéditions en France ou à l'étranger notamment l'expédition dans le Caucase (1934), à la tentative aux Hidden Peak, au Karakoram (1936), Annapurna (premier « 8 000 » vaincu par Louis Lachenal et Maurice Herzog, 1950), Fitz Roy (1952), Makalu (1955), Tour de Mustagh (1956), Chacraraju (1956), Jannu (1962), mont Huntington (1964), face nord du Huascaran (1966), pilier ouest du Makalu (1971), etc.Il fait partie de ces expéditions entre 1927 et 1979.Il continue à faire des expéditions avec d'autres participants jusqu'à ses 80 ans. Il commence la spéléologie en compagnie de Pierre Chevalier à partir de 1934. Il utilise pour la première fois toutes les inventions de Pierre Allain et de ses autres amis car son avis est déterminant pour connaître leurs performances afin de pouvoir les commercialiser[5].Dès 1934, alors qu'il a 24 ans, il entre au comité français à l'Himalaya chargé d'organiser l'expédition française de 1936 au Hidden Peak. En tant que membre bénévole de la direction de nombreuses associations, il participe à l'organisation de nombreuses expéditions jusqu'en 1990 (Groupe de Haute Montagne (1930-1988, président 1945-1951), Club alpin français (1930-1986, président 1948-1951,1957-1963,1966-1970), Fédération française de la montagne (1942-1986, président 1948-1973), Union internationale des associations d'alpiniste (1948-1988, président 1968-1976), du Spéléo-club de Paris (1936-1986), de la Société spéléogique de France (1937-1987), Fédération française de Spéléologie (1963-1987), Ski-club alpin parisien (1935-1985) Jeunesse et montagne (1948-1988), Fédération française de ski (1945-1985), Comité olympique français (1946-1972), Comité national des sports (1946-1972), Comité national olympique et sportif français (1972-1986))[5].il tient la chronique alpine dans la revue Alpinisme publié par le Groupe de Haute Montagne (1930-1955) tout en étant son rédacteur en chef (1935-1955). Parallèlement il écrit une chronique dans la revue La Montagne publiée par le Club alpin français de 1933 à 1955. Par la suite, il écrit la chronique alpine dans la revue La Montagne et Alpinisme qui lui succède (1955-1990) tout en étant son rédacteur en chef (1955-1974)[5].il dirige le bulletin du Groupe de Haute Montagne , Les Annales, véritable encyclopédie de l'histoire de l'Alpinisme en France et dans le monde (1955-2002)[5].Il s'implique dans la rédaction de nombreux guides dont la première édition du Guide Vallot (1933-1939), puis il rédige la deuxième édition de ce guide (1946-1979) .Il dirige la Collection Sempervivum (1949-1979) chez Arthaud[5].

Il est membre de l'équipe française de ski (1930-1946). Il participe aux différentes épreuves du championnat de France militaire de ski entre 1931 et 1939 et en 1942-1943 [5] . Il participe aux différentes épreuves du championnat d´Europe de ski (descente, slalom, combiné) entre 1930 et 1946[5]. A Arlberg-Kandahar. Il participe aux épreuves de descente, slalom et de combiné entre 1931 et 1937 et en 1939 [5]. Il participe aux différents épreuves du championnat du monde de ski (combiné, slalom, descente) entre 1931 et 1939[5] . Aux Jeux olympiques d'hiver de 1932, il participe aux différentes épreuves de combiné nordique, ski de fond et de saut à ski [5]. Aux Jeux olympiques d'hiver de 1936, il participe aux différentes épreuves de combiné nordique, saut à ski, ski de fond, ski alpin et de patrouille militaire [5] . Il est président du comité d'organisation entre 1964 et 1968 des Jeux olympiques d'hiver de 1968 à Grenoble[5]. Il a été membre du Comité international olympique (CIO) entre 1961 et 1985. Il est président du conseil d'administration de l'École nationale des sports de montagne entre 1970 et 1985. Il est élu membre de l’Academie des sports le 27 septembre 1958 ,de l’Académie des sciences, belles-lettres et arts de Savoie le 11 juin 1963, de l’Académie delphinale le 8 janvier 1966, de l'Académie florimontane le 7 avril 1967, de l'Société savoisienne d'histoire et d'archéologie le 31 mai 1968, de l'Académie salésienne le 12 juillet 1968, de l'Académie chablaisienne le 30 juin 1969, de l'Académie de la Val d'Isère le 6 juillet 1972,de la Société d'histoire et d'archéologie de Maurienne le 2 avril 1973, et de la Société d'histoire naturelle de la Savoie le 1er mars 1974[5].Il est président du conseil de perfectionnement de l'École militaire de haute montagne entre 1970 et 1985. À la demande de Pierre Mazeaud, il rédige le futur projet de loi réformant la profession de GHM[5].

Entrée dans l'armée

En octobre 1931, il entre au peloton des officiers de réserve de Grenoble au sein du 6e bataillon de chasseurs alpins . Il tombe hélas gravement malade et doit être réformé, il perd ainsi six mois. Décidé à se prouver à lui-même ses capacités, il réalise plusieurs ascensions dont la toute première des 400 mètres de la « Grande Face » de l’aiguille Dibona, à laquelle personne n’avait encore osé se frotter. Il est admis en tant qu’élève-officier de réserve à Saint-Maixent en octobre 1932 et y reçoit ses galons de sous-lieutenant en mars 1933. Il reste sous-lieutenant peu de temps, car pour passer officier d’active il lui faut démissionner et effectuer deux années en tant que de sous-officier. Il se réengage ainsi en mai 1933, en tant que sergent au sein du 11e bataillon de chasseurs alpins qui stationne à Gap. Affecté à la deuxième compagnie, il aura pour tâche essentielle d’assurer l’instruction des chasseurs de sa section. Il sera ainsi affecté à la formation du peloton des officiers de réserve de Grenoble celui-là même qu’il fréquenta. Tous ses créneaux de libre il les passe en montagne et réalise à cette époque un grand nombre de premières ; tel la première hivernale à la roche Méane, ou la traversée des aiguilles Mummery et Ravanel dans le massif du Mont-Blanc. A l’été 1935 il réussit le concours d’entrée à l’École Militaire d’Infanterie et des Chars de combat, commence sa formation à compter de septembre 1935. Sa promotion se nomme « Verdun » et elle reçoit son baptême devant l’ossuaire de Douaumont en juillet 1936, il est promu sous-lieutenant le 1er septembre 1936[4].

De l'arrivée au 159e RIA à la guerre

Il se présente le 15 mai 1937 au 159ee régiment d’infanterie alpine de Briançon. Son classement plus que flatteur en sortie d’école lui permet de choisir le 15/9, appelé également « Régiment de la Neige ». D’abord affecté dans la compagnie stationnant au fort du Randouillet au-dessus de Briançon, l’un des plus hauts forts de la ligne de défense de la vallée, le sous-lieutenant Le Ray prend la tête d’une section d’éclaireurs skieurs en septembre 1937. Les SES sont alors les unités d’élite des régiments alpins, elles patrouillent sans cesse en haute montagne et renseignent sur les crêtes face à l’Italie. Le sous-lieutenant reçoit pour mission d’occuper les baraquements d’été du col du Granon à 2415 mètres d’altitude et d’en faire une installation permanente. Ces installations représentent alors la première ligne de défense face aux Italiens. Il occupera pendant deux années le commandement de ce poste isolé face à la frontière. À la tête de sa SES il a parcouru sans relâche les crêtes et montagnes pour renseigner sur les activités ennemies et prévenir de toute intrusion. Il est promu lieutenant le 1er octobre 1938. Lui, qui sent très bien que la guerre est imminente à l’été 1939, prépare sa SES à la guerre, mais ce n’est pas avec elle qu’il la fera. Au cours de la bataille des Alpes en 1940 les SES alors seules face aux Alpini italiens montreront leur incomparable valeur. En août 1939 la France mobilise et on lui confie le commandement de la 7e compagnie du 159e RIA. Sa compagnie, qui est formée avec des mobilisés d’Embrun, est d’abord postée à la frontière italienne puis courant septembre monte sur les avants de la Ligne Maginot. Déplacée sur des points d’appui très éloignés les uns des autres, le 15/9 et le lieutenant Le Ray quittent la première ligne au printemps 1940. Le régiment est alors placé en réserve près de la frontière suisse. Il y sera maintenu jusqu’à l’offensive allemande[4].

1940, l’épreuve du feu

« La résistance, je l’ai commencé sous sa forme la plus concrète : la guerre. » Le 4 mai 1940 sont célébrées, à Paris, les noces du lieutenant Le Ray et de mademoiselle Luce Mauriac, fille du grand écrivain. La fête est de courte durée, car six jours plus tard est déclenchée l’offensive de la Wehrmacht. Il la quitte alors pour 11 mois, après seulement quatre jours passés ensemble. Il rejoint in extremis son régiment avant son transfert à Château-Thierry. De là commence une succession de déplacements au rythme des contre-ordres. Le 3 juin, il débute une contre-attaque, sans les chars promis, avant de recevoir un énième ordre de repli et doit s’installer en môle de résistance avec le régiment au sud de l’Aisne. Après une nuit à creuser les positions de combat, les chasseurs sont harassés mais l’ordre de décrocher est donné. S’ensuivent deux jours de repli sous les bombardements des Stukas, la compagnie subit ses premières pertes. L’ordonnance du lieutenant est tuée près de lui et il est lui-même blessé par un éclat d’obus au pied. Le 8 juin le régiment reçoit sa mission définitive est devra s’installer en défense ferme sur la rive sud de l’Ourcq. Ceci est la tactique du généralissime Maxime Weygand, appelée hérisson, dont le but est de résister quoiqu’il advienne à l’ennemi. Ainsi après trois journées de marches harassantes la compagnie Le Ray reçoit donc l’ordre de défendre « sans esprit de repli » le village de Brény/Ourcq. Le village est atteint en fin d’après midi du 8. La compagnie est au bord de l’épuisement mais doit ériger ses défenses. A la tombée de la nuit le pont sur l’Ourcq est détruit, la compagnie est maintenant seule et entourée d’un vide de 3 kilomètres, entre elle, le PC bataillon et les unités voisines. La compagnie totalement isolée ne doit s’attendre à aucun secours, c’est une mission de sacrifice chacun le sait bien. À l’aube du 9 juin, les premiers éléments motorisés allemands se présentent aux abords du village et sont repoussés. À partir de 14 heures, les Allemands s’infiltrent pour prendre pied de l’autre côté de l’Ourcq, mais sont contenus. Les assaillants montent alors une manœuvre de grande ampleur, avec deux bataillons d’infanterie soutenus par un régiment de chasseurs de chars. Malgré les pertes, la pression se fait plus forte. A 19 h 40, deux groupes d’assaut prennent pied dans le village. Le combat se termine au corps à corps, maison par maison, le chef des unités d’assaut allemandes est tué lors de l’assaut sur le PC du lieutenant Le Ray.

Puis vient le dernier assaut, les grenades claquent, c’est le coup de grâce, la compagnie Le Ray se bat depuis treize heures. Tout est perdu. Résister n’a plus de sens. Le chef commande le cessez-le-feu en levant le bras droit au milieu des combats. Le lieutenant blessé et sa poignée d’alpins rescapés prennent le chemin de la captivité. Le jour de l’armistice, sur un effectif initial de 3510 hommes, le Régiment de la Neige ne compte plus 489 hommes. Il a fait son devoir[4].

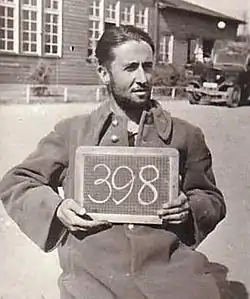

Captivité et évasions

Le 16 juin 1940, le lieutenant Le Ray est jeté dans l’Oflag II-D de Westphalenhof en Poméranie. Ce camp à la frontière polonaise, regroupe près de 8000 officiers affamés et hagards par la défaite. Les premiers temps sont marqués par la faim et les privations, l’arrivée des premiers colis fait réapparaitre la vigueur chez les soldats et rapidement le lieutenant Le Ray ne supporte plus l’avilissement. La vision des colonnes de prisonniers de milliers d’hommes acceptant la servitude, la révolte et le décide à briser les chaînes de l’enfermement. Il est décidé et les 800 kilomètres le séparant de la France ne l’arrêtent pas. Pour lui seul le geste compte, un geste gratuit lui permettant de se prouver à lui-même ses capacités. Il échafaude un plan avec un camarade du nom de Tournon. Ils se feront « la belle » lors d’une corvée de bois. Le 18 janvier 1941, ils profitent donc du surnombre provoqué par deux complices, lors de la corvée de bois pour se cacher dans la neige et ainsi échapper à la surveillance des soldats allemands. Leur évasion les conduira à la frontière de la France par un enchainement de trains et de péripéties avec policiers et contrôleurs de trains, mais 9 jours plus tard ils furent repris à la frontière française et de nouveau enfermer au camp de Westphalenhof. Mis à l’écart des autres prisonniers et enfermés en cellule, ils furent ensuite envoyés à l’Oflag IV-C de la forteresse de Colditz. Cette prison était la geôle des officiers prisonniers récalcitrants et ayant déjà tenté de s’évader. Il était admis que l’on ne s’évadait pas de Colditz. Pourtant il ne lui faudra que deux mois pour s’en évader ! En effet dès son arrivée le lieutenant Le Ray recherche toutes les possibilités possibles pour s’évader. Un jour, au cours d’une des rares promenades strictement encadrées par les Allemands, il découvre qu’une petite porte au pied d’une façade en travaux est ouverte. De là il échafaude toutes les hypothèses pour s’échapper. Ce sera au cours d’une des promenades, il lui faudra aller vite. Le 11 avril 1941, en ce jour Saint, il est décidé à s’enfuir. À 15 heures va commencer la promenade, il a revêtu, sous sa tenue de prisonnier, la tenue civile qu’il a confectionnée. Il est prêt. Au retour de la promenade dans le corridor qui reconduit les prisonniers à leurs cellules il scrute le moment propice. Les gardes sont répartis en tête, le long et à la queue de la colonne de prisonniers. Son timing est court, arrivé dans le virage qui le dissimule à la vue des gardiens, il bondit et va s’engouffrer dans la porte entre-ouverte qu’il avait repérée.

Ses camarades mis dans la confidence au dernier moment ne bronchent pas. Ils organiseront une bousculade, au moment du comptage, pour duper les gardiens sur le nombre de prisonniers. Le reste est une succession d’escalades et de jeux d’équilibristes sur les murs et contreforts du château pour en sortir. Par une audace inouïe le voici devenu le premier évadé de Colditz. Au cours de la promenade quotidienne, il rejoint la Suisse en trois jours, assis en « figure de proue » sur la plateforme entre les lanternes d'une locomotive à vapeur pour redevenir libre[4].

Les désillusion de l'armée d'armistice

Il rejoint le 19 juin 1941, le 153e RIA après deux mois passés avec sa femme à Nice. Affecté dès le mois de septembre au 159e RIA de Grenoble, il prend rapidement ses distances avec la mentalité maréchaliste et trop attentiste à son goût. Le colonel qu’il rencontre à son retour de captivité le 18 avril lui dit d’ailleurs qu’il ne devait pas s’évader ! Il est déterminé et s’il s’est évadé, c’est pour reprendre la lutte. Il prend ainsi les premiers contacts avec la Résistance dès septembre 1941. En novembre 1942, les Allemands envahissent la zone libre de la France (opération Anton) et l’armée d’armistice est démobilisée. Le Ray comme beaucoup de cadres choisit de continuer la lutte dans la clandestinité. Malgré sa dissolution l’armée continue d’administrer ses personnels, c’est ainsi que le 25 mars 1943 le lieutenant Le Ray est promu capitaine[4].

Chef du maquis du Vercors

Alain Le Ray entre dans la Résistance à la fin de l'année 1942, pour devenir en mars 1943 le premier chef militaire du maquis du Vercors, sous les noms de « Rouvier » ou de « commandant Ferval ». Il est l'un des fondateurs du maquis du Vercors, avec l'architecte Pierre Dalloz, le commandant Marcel Pourchier (ancien commandant de l'EMHM), l'écrivain Jean Prévost et le journaliste Yves Farge. « Il a créé le comité clandestin de combat du Vercors et a été le premier chef militaire du massif, dont il ne voulait certes pas faire une citadelle mais une plateforme pour des parachutages d’où auraient rayonné des commandos[6]. ». Le comité clandestin de combat du Vercors, récemment créé pour permettre à de jeunes Français d'échapper au service du travail obligatoire (STO) institué par le gouvernement de Vichy. Alain Le Ray se charge de tous les aspects du maquis : incorporation des volontaires, encadrement, répartition des stationnements, de l’armement, de l’habillement, l’instruction, le financement, l’alimentation, les plans d’engagements et les liaisons avec le commandement à Lyon. Il transforme des camps sédentaires en camps mobiles pour leur éviter une tutelle locale et ainsi épargner la population de représailles. Ainsi il fait appel aux cadres de l’école d’Uriage, dissoute le 27 décembre 1942, pour encadrer les volontaires[4]. Cette préparation militaire se double bientôt d'une éducation politique et spirituelle. Celle-ci est assurée par des « équipes volantes » issues de l'école des cadres d'Uriage, que Le Ray a lui-même fréquentée avant sa fermeture fin 1942. Hubert Beuve-Méry, le futur fondateur du Monde, en fait partie. Les quelques centaines d'hommes qui vivent à l'époque dans les camps du Vercors sont encouragés à étudier l'art de la guérilla et à écouter des conférences sur le sens de la guerre et la nécessité de bâtir une France nouvelle[7]. Le projet « Montagnards », conçu par Alain Le Ray et Pierre Dalloz, vise à faire de cette « forteresse naturelle » des Préalpes grenobloises une base aéroterrestre offensive d'où pourrait être lancées, le moment venu, des actions commando notamment sur les lignes de communication ennemies en vallée du Rhône dans l'éventualité d'un débarquement allié[4]. Pour le mettre en œuvre, Alain Le Ray a besoin d'hommes sûrs et compétents[7]. Ce projet sera successivement approuvé par Jean Moulin, le général Charles Delestraint et enfin par Londres. Il fait cacher sa famille en Seine-et-Oise, et prend comme couverture la profession d'ingénieur. Le général Delestraint viendra lui-même inspecter les troupes maquisards du Vercors. Le Rhône-Alpes, qui est occupé par les Italiens, subit la traque de l’OVRA, homologue italien de la Gestapo. L'organisation du Vercors est lourdement frappée par cette traque[4].

Dès la fin juin, après les arrestations du général Delestraint et Jean Moulin, Alain Le Ray s'emploie à reconstituer une équipe pour le Vercors. Le second « Comité de combat du Vercors » est créé (l'écrivain Jean Prévost renforce l'équipe en remplacement de Pierre Dalloz qui a rejoint Londres)[8]. Le lieutenant Le Ray est promu capitaine le , au lendemain même de l'entrée des Allemands dans le Dauphiné, à la suite de la capitulation italienne. Malheureusement, le capitaine Le Ray est rendu responsable, lors d’une réunion à l’état-major de Lyon fin 1943, du désordre qui a régné lors du parachutage d’armes du 13 novembre 1943 sur le plateau du Vercors. Profondément blessé d’être ainsi injustement critiqué il donne sa démission au commandant Marcel Descour (« Bayard »), le chef d'état-major[4].

Toutefois, avant de quitter officiellement le Vercors le , Alain Le Ray participe, le à Méaudre, à une réunion clandestine du comité de l'Isère de la France combattante. C'est la réunion de Monaco, au cours de laquelle il est décidé que le comité prendra désormais le nom de « Comité Départemental de l'Isère de la Libération Nationale » (CDLN). C'est donc sans lui que se jouera la dernière phase, la plus terrible, de l'histoire du maquis, définitivement anéanti après les terribles offensives allemandes de juillet 1944[7]. Il rejoint Paris et le mouvement du capitaine Dunoyer de Segonzac, ancien chef de l’École des cadres d’Uriage près de Grenoble. Cette école, qui formait les cadres de l’armée d’armistice devint en fait très vite un vivier de cadres pour la résistance. Le capitaine de Segonzac recherche alors des anciens de l’École pour faire un mouvement autonome lié à la France libre. C’est ainsi qu’Alain Le Ray devient le responsable « action » du mouvement. Il organise à ce titre en avril 1944, une réunion pour informer et inciter les militants parisiens à entrer dans la lutte. Il s’oppose ainsi à cette époque à Hubert Beuve-Méry, fondateur du journal Le Monde, et responsable « ordre » du mouvement de Segonzac, qui ne veut pas sacrifier cette jeunesse qui pourrait manquer au pays après guerre. Le Ray outré par ce raisonnement attentiste et timoré, a toujours été au contraire un partisan de l’action[4] - [3].

Un émissaire du CDLN de l'Isère vient lui apporter la requête des responsables départementaux pour qu'il accepte de prendre la relève au poste de commandant des Forces françaises de l'intérieur (FFI) de l'Isère à partir du pour succéder à Albert de Seguin de Reyniès disparu quelques jours plus tôt entre les mains de la Gestapo[3]. Il rejoint aussitôt le département. Voici ce qu’il dit de ce moment, où il va reprendre le flambeau du commandant de Reyniès : « Une longue carrière de montagnard et de soldat dans ce pays, neuf mois avec Chavant à la tête du Vercors, avaient fait de moi un homme connu, fiché, recherché ; pensant à ma femme et à ma fille j’hésitais à replonger délibérément au cœur de l’orage, en ces lieux que je venais de quitter ; l’image de Reyniès, l’éclat de son exemple pesèrent puissamment sur ma décision. »

Le commandant des FFI de l'Isère

Le 16 mai 1944, il est promu chef de bataillon. Il réussit à rassembler sous son autorité l'ensemble des résistants jusqu'aux Francs-tireurs et partisans français (FTPF)[7]. Cette union est loin d'avoir été réalisé dans tous les départements français face à un ennemi bien supérieur notamment aider par la Gestapo et la Milice[7]. Cependant les Allemands qui ont repris par la force le Sud-Est de la France aux Italiens, ont mené une véritable répression dans les rangs de la Résistance. La Résistance est en outre très affaiblie par la pauvreté de son armement, pas d’armes lourdes et très peu de munitions. Il rédige une note importante dans laquelle il préconise l’utilisation de la guérilla par des attaques brusques et ciblées sans se laisser fixer et accrocher. Son système est basé sur la mobilité. Il fait d’incessants déplacements à vélo ou à moto dans tout le département pour prendre contact avec les représentants locaux. Son PC ne reste d’ailleurs pas plus de 10 jours au même endroit.

Le , à l'heure où les Alliés débarquent sur les plages de Normandie, Eugène Chavant, chef civil du Vercors, revient d'Alger porteur de promesses qui se veulent encourageantes pour le maquis : le plan « Montagnards » conçu par Pierre Dalloz et Alain Le Ray est bien valide. Alain Le Ray se tiendra en étroite liaison avec le chef d'escadron François Huet (« Hervieux »), commandant en chef du Vercors, tant pendant l'attaque allemande de Saint-Nizier, les 13 et , que pendant l'offensive générale menée contre le Vercors, du 21 au , par près de 13 000 Allemands parfaitement entraînés et armés[8]Le Vercors n’est plus sous sa responsabilité, mais il lance une guérilla sévère sur les arrières de l’ennemi pour soulager l’étreinte du maquis. Malheureusement le maquis est submergé le 24 juillet. Le 15 août les Alliés débarquent en Provence, et les Allemands déclenchent l’Opération « Hochsommer » pour s’attaquer aux zones semi-libres détenues par les FFI. Pendant tout le mois d’août 1944, le commandant Le Ray dirige les combats des FFI contre l’occupant. Les derniers combats sont menés conjointement avec les Alliés comme à Vizille, où maquisards et Alliés montent ensemble à l’assaut de l’ennemi. Le 22 août 1944, c’est lui qui accueille le chef des forces américaines à Grenoble, qui viennent d’entrer dans la ville sans avoir eu à combattre. Malgré la chute du Vercors, il apparaîtra désormais que l'Allemagne allait perdre la guerre. Il est alors décidé d'intensifier l'action de harcèlement des forces ennemies. Pour autant, le capitaine Le Ray rejettera le projet d'une bataille de Grenoble tant que le général Karl Pflaum y maintiendra des forces capables de mettre la ville à feu et à sang[8]. Grenoble, « capitale de la Résistance », compagnon de la Libération par décret du , a bien mérité de la patri Le 23 août, il est promu lieutenant-colonel[4]

La bataille des Alpes

Le 1er octobre 1944 il est chargé de former la 3e demi-brigade de chasseurs alpins qui prend place au sein de la 1re division alpine. Sa demi-brigade se compose du 6e BCA, bataillon du Vercors, du 11e BCA, bataillon de l’Oisans, du 15e BCA, bataillon de Belledonne, d’un escadron de reconnaissance et d’un groupe d’artillerie. Il favorise l’amalgame des différentes origines de ses soldats. Pour lui l’homme prime sur les convictions. Pendant les deux premiers mois il se focalise sur l’armement, l’équipement et l’entraînement. Le général de Gaulle viendra lui-même inspecter les troupes du lieutenant-colonel Le Ray. Le 7 novembre, au lendemain de cette visite, la 3e demi-brigade est affectée dans sa zone de déploiement opérationnelle : le Haute-Maurienne. Pendant cinq mois ses patrouilles parcourent le « no man’s land » entre les lignes françaises et allemandes. Les accrochages sont fréquents et meurtriers, l’altitude et les conditions hivernales rendent encore plus pénibles les engagements. La préoccupation du commandement est aux préparatifs des offensives du printemps 1945. Les Allemands restent ainsi, tout l’hiver, maîtres des crêtes frontières entre la France et l’Italie. Pendant cette période d’innombrables exploits sportifs et militaires sont réalisés comme notamment le 10 mars 1945, où le lieutenant-colonel Le Ray, le capitaine Stéphane, et son ami Jacques Boël réalisent à eux trois une première hivernale sur la pointe de Ronce à 3611 mètres d’altitude, afin de pouvoir conduire une patrouille d’observation des lignes de défense allemande. Selon ses propres mots il put de la sorte : « Avoir sous ses yeux tout le revers des positions allemandes du plateau du Mont-Cenis avec tracés dans la neige, les points d’appui défensifs à attaquer. » À la redescente ils font prisonnier un Allemand qui marchait isolé dans la montagne, se croyant seul. Celui-ci profite d’une pause pour se saisir de l’arme du capitaine Stéphane et se jette dans le vide sur plusieurs centaines de mètres. Il se relèvera miraculeusement vivant et ira se faire soigner chez ses compatriotes. Plus tard alors qu’Alain Le Ray sera en poste en Allemagne ils se retrouveront et contribueront à la réconciliation et au rapprochement franco-allemand. Le 5 avril 1945, sa demi-brigade qui est devenue entre-temps la 7e DBCA, passe à l’offensive en Haute-Maurienne avec pour objectif de prendre le plateau du Mont-Cenis qui commande l’accès à l’Italie. C’est en fait toute la division qui passe à l’offensive. Le but étant de retenir les Allemands dans les Alpes, pour les empêcher de se renforcer en Italie dans la plaine du Pô face à la progression alliée, mais également pour faire en sorte que la France participe à la victoire finale sur l’Axe. Le Ray donne comme objectif premier et prioritaire à ses troupes, la conquête des points hauts du saillant nord-ouest du plateau où sont retranchés les Allemands. Le mont Froid à 2820 mètres et Bellecombe à 2755 mètres sont enlevés le premier jour des combats comme la quasi-totalité des objectifs fixés par Le Ray. Les combats très violents sont menés dans des conditions climatiques affreuses et toutes les positions prises, souvent jusqu’au corps à corps, doivent être aussitôt défendues face à d’innombrables contre-attaques. La situation des Français est critique car il n’y a pas de réserve en hommes. Les positions sont dégarnies au profit du mont Froid qui résiste à toutes les contre-attaques pendant 7 jours et 6 nuits. Le 11 avril le lieutenant-colonel Le Ray est lui-même au sommet du mont Froid pour diriger la manœuvre de ses troupes. Le 12 avril 1945 les Allemands reprennent le mont Froid, mais les chasseurs ont fait leur devoir, et les renforts nécessaires à la reprise du plateau ont manqués en Italie pour faire face aux alliés. Pour répondre aux critiques du général Paul Doyen sur l’échec de l’offensive il dira plus tard : « Je n’ai jamais eu sous mes ordres une troupe aussi ardente, aussi vigoureuse au combat que ces trois bataillons du groupement Maurienne… Le général Doyen qui à ma connaissance, n’est jamais venu dans nos secteurs, ne s’était aucunement rendu compte de ce que représentait une attaque, en hiver, à ces altitudes, conduites de bas en haut, avec des dénivelés de 600 mètres, sans aucun moyen de portage, sans réserve et sans appui d’aviation. » À partir du 14 avril sa demi-brigade est affectée à l’arrière du front et reprendra sa progression avec le début du retrait allemand le 28 avril 1945. Le 3 mai, ses hommes et lui sont à Turin, le lendemain les troupes d’Italie déposent les armes, c’est la victoire. La fin de la guerre[4].

Un épisode de la guerre filmé par Marcel Ichac, son ami du Groupe de Bleau, dans le film Tempête sur les Alpes en 1944-1945 (et dont une aventure de montagne vécue par Le Ray sera reprise dans le film de référence du cinéma de montagne Les Étoiles de midi en 1959).

L'écrivain Jean Mabire écrit de lui : « Sentimentalement, il serait plutôt ce qu’on nomme un « progressiste » aux idées généreuses, mais, instinctivement, il reste un grand seigneur à l’autorité souveraine[9]. »

Tout au long de sa carrière, Alain Le Ray continuera de défendre la mémoire de ses anciens compagnons, en particulier au sein de l'association des Pionniers du Vercors.

En 1972 notamment, en pleine période de reflux d'une certaine mythologie « résistancialiste », il prendra position contre le livre de Gilbert Joseph, Combattant du Vercors, qui accuse d'incompétence les chefs militaires d'un maquis dont il ne cessera de célébrer l'utilité stratégique dans les semaines de la Libération[7].

Rencontre avec le géneral de Gaulle du 5 novembre 1944

Dans les salons de la préfecture de l'Isère, Le Ray a l'honneur d'être présenté au chef de la France libre. C'est Yves Farge, commissaire de la République à Lyon, qui introduit le jeune officier :

« Le commandant Le Ray a beaucoup de choses à vous dire, mon général ! » dit-il avant de s'éclipser.

« Alors, Le Ray, qu'avez-vous à me dire ? »

Le général fait asseoir son visiteur à côté de lui. Le visage du grand homme est blême, empreint d'une profonde lassitude.

Le jeune officier, qui vient de recevoir la croix de la Légion d'honneur, impressionné par cette froideur, hésite, ne sachant pas ce qu'il y a de plus utile à dire. Il parlera, sans le secours d'une seule question, de sa troupe qui vient de défiler et dont il est fier, et de la nature des derniers combats en coopération ou non avec les Américains, abordant avec précaution le délicat sujet du Vercors. Visiblement cela suffit.

« Je vous remercie. Au revoir, Le Ray. »

D'abord désarçonné par ce tête-à-tête glacial, il mesure peu à peu l'immense fatigue accumulée sur les épaules du chef de la France libre depuis tant de mois et d'années. De toute façon, ce sera pour lui un grand souvenir. Puis il repart vers les tâches qu'appelait le départ du surlendemain pour la Maurienne[8].

L'après-guerre

La guerre finie, le 1er juin 1950 il rend son galon de lieutenant-colonel et devient chef de bataillon à titre définitif. Il ne s’en indigne pas malgré le fait qu’il ait commandé en temps de guerre près de 5000 hommes, et que parmi les officiers FFL nombreux étaient ceux qui conservèrent leurs galons. Après un bref passage comme chef du 3ème bureau de la 27ème Division Alpine, il est affecté à compter du 26 octobre 1945 au service social des armées[4]. Il sera ensuite chef de la section « Moral et Information » de l’État-Major des armées . Il y remplira les fonctions de porte-parole du Ministre de la Défense Nationale et celles de directeur de la Revue d’information entre 1947 et 1948[2]. Le général Jean de Lattre de Tassigny fera de lui le censeur de son manuscrit sur la 1re Armée. Il participera en outre à une commission chargée d’examiner le Manuel du chef de détachement en montagne. Le 1er avril 1950, il est affecté en Autriche à la 5e Demi-brigade de chasseurs, puis neuf mois plus tard le 1er janvier 1951, devient chef du 3e bureau du Commandement Supérieur en Autriche. Il quitte l’Autriche en septembre 1951, puis est affecté au Service Historique de l’Armée. Il est promu lieutenant-colonel le 1er octobre 1951. Pendant son temps au Service Historique il sera examinateur de français et Président de la sous-commission de culture générale au concours d’entrée à l’ESMIA[4].

Indochine

Alain Le Ray se porte volontaire pour aller combattre en Indochine, et le 7 mai 1953 le voici qui débarque à Saïgon. En arrivant en Indochine il sait que la guerre est déjà fortement compromise mais il y est pour faire son devoir de soldat. Il est affecté dans le Tonkin en tant qu’adjoint opérationnel dans le sud du Delta du Mékong à Nam Dinh . Dans ce secteur le 23 juin 1953, à peine arrivé, il commande la défense d’une milice attaquée par un bataillon de rebelles Vietminh en lisière de l’agglomération de Nam Dinh. Cela lui vaudra une citation à l’ordre du corps d’armée. Voici ce qu’il écrit à sa femme après la bataille[4] :

« Je t’écris quelques heures après la bagarre. J’ai dirigé une opération d’urgence entre une heure et trois heures du matin, et depuis je m’occupe de mille choses : bilan de l’opération, étude des circonstances de l’attaque, et de la riposte, pertes, valeur des éléments agresseurs, etc. J’ai passé la journée ensuite à parcourir sous le soleil torride tous nos centres de résistance. Je ne sais pas si le communiqué en fera état mais la chose a été sérieuse et j’ai eu beaucoup de travail. J’ai retrouvé les impressions, pas tellement effacées d’ailleurs, des combats de naguère. Les Viets ont attaqué à une heure du matin. À quatre heures leur bataillon d’assaut était en fuite[4]. »

Le 10 août 1953 il prend le commandement du secteur des Sept Pagodes dans le nord du delta du Mékong. Il s’agit d’une région très hostile proche de la route historique des invasions chinoises, la rébellion y est très implantée. Dans ce secteur la population est violemment anti Vietminh et d’innombrables milices viennent épauler l’action du commandant de secteur qu’il est. Alors que la majeure partie des moyens du corps expéditionnaire est consacrée au camp retranché de Dien Bien Phu, dans le delta les attaques sont presque quotidiennes. Le 8 février un bataillon de réguliers rebelles attaque un poste de montagnards Nung, avec bengalores et charges creuses, il commande une intervention de dégagement appuyée par l’artillerie. Le 28 mars, son secteur réussit à détruire un bataillon viet[4].

Il éprouve un vif intérêt pour ce pays, et en respecte son peuple et ses coutumes. Voici ce qu’il en dit : « Il ferait bon vivre ici sans guerre avec ce peuple fin, sensible et mystique. » Et il supporte mal le laisser-aller de l’État dans cette guerre, pour lui la victoire est possible mais passe par une réelle volonté politique. En mai l’offensive finale sur Dien Bien Phu est lancée et il la suit avec angoisse car d’une part le sort de la guerre en dépend et de plus il a des amis dans la cuvette comme le lieutenant-colonel André Lalande qui commande le centre de résistance Isabelle. À peine 8 jours après la chute de Dien Bien Phu, le 15 mai 1954 il est muté au cabinet du général en chef. Il y sera le porte-parole du général Navarre, puis du général Paul Ely à compter du 8 juin. Le lieutenant-colonel Le Ray est muté à compter du 1er août 1954 au sein de la délégation française de la commission mixte franco-vietnamienne pour le Vietnam en tant que rapporteur. Cette commission avait pour but de fixer les modalités d’application du cessez-le-feu, elle fut réunie à Trung Dia et présidée par le général de Brébisson. Les questions notamment sur la libération des prisonniers et sur le retrait des deux armées étaient au centre des négociations. Le lieutenant-colonel Le Ray quitte définitivement l’Indochine en janvier 1955, il a derrière lui plus de 20 mois de présence[4].

Algérie

Alain Le Ray est mis à la disposition du général commandant les Troupes aéroportées à Paris. Lui, qui était officier supérieur, s’était porté volontaire pour passer le brevet parachutiste dès 1949, rares étaient les officiers supérieurs ayant fait comme lui. En septembre 1955, il devient chef d’état-major de la 25e Division d’Infanterie Aéroportée à Bayonne. Le 31 décembre 1955 il y est promu colonel, il a alors 45 ans. Le 1er mai il rejoint l’Algérie, et prend le commandement du secteur d’El-Milia à la tête du GM 314 et de la 2e Demi-brigade de Chasseurs. Il passe dix mois dans cette région d’Algérie, les opérations menées là-bas sont le lot quotidien de toutes les unités françaises engagées dans « cette pacification », bouclages, ratissages, embuscades mais aussi actions en faveur de la population civile avec les créations d’écoles ou de dispensaires par exemple. Il a une vision presque clairvoyante de la situation en Algérie comme le prouve une de ses lettres à sa mère[4] :

« Je suis convaincu que nous menons ici un combat aux fondements indiscutables. À l’inverse du combat indochinois, il sera gagné à coup sûr, si la nation cesse de douter d’elle-même et de se donner bonne conscience. L’avenir exigera une révision profonde de notre système […] mais il faut avant tout imposer le silence par la force à ceux qui n’on qu’un seul but, nous éliminer à jamais. Il est difficile de rêver un racisme plus absolu, plus totalement négatif, que celui des représentants du FLN. »[4]

Le 15 mars 1957 il prend le commandement du secteur de Biskra dans le massif des Aurès avec sa demi-brigade. Ce secteur est un secteur très exposé car berceau de la rébellion du FLN. Il assume la responsabilité de ce secteur à un moment où la vague terroriste est la plus forte, au cœur de l’été 1957. Le 27 octobre 1957, avec sa demi-brigade il prend la tête du secteur d’Arris au cœur du massif de l’Aurès. À cette époque c’est dans cette région que la densité rebelle est la plus importante. En deux ans voici le bilan de ces opérations : 641 rebelles tués, 45 prisonniers en armes, et 19 ralliés. 438 armes récupérées parmi lesquelles 2 mitrailleuses, 2 FM, 1 mortier, 2 lance-roquettes et plusieurs tonnes de munitions[4].

Alain Le Ray quitte son poste de commandant de secteur d’Arris le 1er juin 1958 et devient pendant un mois Préfet par intérim du département des Aurès à Batna. Il quitte ce poste le 26 juin 1958 et rentre en France où il est affecté au Centre des Hautes Études de la Défense Nationale. Le 1er septembre 1959, il devient attaché de défense en république fédérale d’Allemagne (Allemagne de l’Ouest). Il n’est que colonel et ce poste en d’ordinaire dévolu à un général, qu’à cela ne tienne il est promu général à titre fonctionnel. Pendant presque trois ans Le Ray va œuvrer pour le rapprochement franco-allemand, et notamment sur le plan militaire. Ce poste très important en Allemagne va l’amener à retrouver le soldat évadé de la pointe de Ronce en 1945, Anton Hörnle. De là naîtra une amitié, et les retrouvailles diffusé sur la télé allemande seront un grand symbole pour la réconciliation des deux pays[4].

Le 1er août 1961, il est nommé général de brigade à titre définitif, puis le 3 juillet 1962 il repart pour l’Algérie commander la 27e division d’infanterie alpine. Sa division est dans l’Est algérois en Grande Kabylie, et là encore il prend la tête d’un commandement supérieur à son grade. Il se trouve alors confronté au grand problème des autorités de l’époque, le problème Harkis. Face à ce problème il répond avec honneur :

« Nous avons le droit, et dans les cas non contestables le devoir, d’accorder asile à ceux qui nous demandent protection par suite des menaces qu’ils subissent à cause de leur combat à nos côtés. »[4]

Au 15 octobre 1958, le général Le Ray a recueilli 4380 réfugiés harkis dont 3375 étaient déjà transférés en France. Le 7 novembre 1962, la 27e DIA est dissoute, voici son allocution au moment du départ :

« Pour la première fois depuis 105 ans, vous allez amener le drapeau français. Quel paradoxe douloureux que ce soient précisément des troupes victorieuses qui doivent consentir ce geste décisif dont il n’est pas excessif de dire en ce lieu qu’il ferme un chapitre de l’Histoire. »

Désigné pour commander le 23e corps d’armée en Algérie, alors qu’il n’est que général de brigade, il rentre finalement en France le 23 décembre 1962 le corps d’armée n’étant pas créé[4].

Sa fin de carrière

De retour en France il prend la tête de la subdivision de Seine-et-Oise. Il y reste du 21 mars 1963 au 1er avril 1965, date à laquelle il est promu général de division. Il ensuite prend la tête de la 7e divion mécanisée à Mulhouse[4].

À la tête de 18 000 hommes il va notamment expérimenter lors de nombreux exercices le contexte nucléaire tactique. Sa division était celle chargée d’empêcher l’invasion du territoire par l’ennemi soviétique. Le 18 août 1967, il devient adjoint au général gouverneur militaire de Paris à la 1re Région militaire. Le 15 avril 1968, il est nommé inspecteur général de la Défense opérationnelle du territoire, la DOT. Le 1er décembre 1968, il reçoit sa quatrième étoile de général de corps d’armée[4].

Le 1er octobre 1970, il prend sa retraite et fait ses adieux à l’armée d’active, devant les chasseurs du 6e bataillon de chasseurs alpins à Chamrousse. Le 3 octobre il est rayé des cadres de l’armée d'active[4].

Sa vie civile après la retraite

Il est placé en 2e section des officiers généraux après 39 années de service, d’une carrière exceptionnelle. C’est donc naturellement qu’il va continuer à servir son pays même à la retraite[4].

Il prendra de nombreuses responsabilités à travers des associations d’anciens montagnards et de résistants, ainsi il sera Président d’honneur de trois associations : celle des Anciens éclaireurs-skieurs, celle des Pionniers et combattants du Vercors, et celle de la Résistance Unie pour l'Isère [2]. Cela montre encore si besoin est sa fidélité à ses engagements, à ses anciens camarades de combats.

Alain Le Ray est administrateur du parc national des Écrins de 1973 à 1981. En 1986 il fondera l’Union des troupes de montagnes[4].

Il sera surtout pendant 12 années le président de l’Association nationale des anciens officiers d’active, l’Epaulette, association d'officiers issus de recrutements autres que Saint-Cyr (semi-direct des écoles de la gendarmerie, de l'armée de terre, des services communs et de l'armement, recrutés sur titres ou par concours, issus d'un recrutement interne ou provenant des officiers de réserve). Successeur du fondateur de l’association, le général Gandoet, il sera au cœur des réformes sur le statut des officiers de recrutement semi-direct et se battra pour l’unité du corps des officiers[4].

Le 15 octobre 1996 le président le République l’élevait à la dignité de grand-croix de Légion d’honneur, distinction que seul deux autres généraux de recrutement interne ont reçu, les généraux Gandoet et Marcel Bigeard[4].Les archives d’Alain Le Ray sont conservées au Service historique de la Défense sous la cote 14 YD 2672 depuis 1992 [10].

Le général Alain Le Ray meurt le . Ses obsèques déroulent aux Invalides à Paris le 11 juin[3], avant son inhumation, le lendemain, dans le caveau des Mauriac au cimetière de Vémars, où il repose auprès de son épouse, Luce Mauriac, décédée en 2011, de François Mauriac, le père de cette dernière, et d'autres membres de la famille Mauriac. Il était père de 5 enfants.

Décorations

Intitulés

- Grand-croix de la Légion d'honneur 1996

- Grand-croix de l'ordre national du Mérite 1977

- Croix de guerre 1939-1945 avec 5 citations dont 2 avec palmes

- Croix de guerre des Théâtres d'opérations extérieures avec 2 citations dont 1 avec palme[2]

- Croix de la Valeur militaire avec 2 citations avec palme

- Médaille de la Résistance avec rosette 1946

- Médaille des évadés 1946[2]

- Grand-croix de l'ordre du Mérite de la République fédérale d'Allemagne 1961[2]

- Médaille de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif grade argent, anciennement Médaille d'argent de l'éducation physique et des sports[2]

- Médaille commémorative française de la guerre 1939-1945

- Médaille commémorative de la campagne d'Indochine

- Médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre

- Médaille d’honneur de la ville de Grenoble

Publications

- Première à Colditz, Paris, Arthaud, , 191 p. (ISBN 2-7003-0111-0)

- Alain Le Ray, « La Résistance du Vercors », Pionnier du Vercors, no 71,

- Alain Le Ray, Maquis de l’Isère, dernières nouvelles, Musée de la Résistance et de la déportation de l’Isère,

- Alain Le Ray, « Opération de détail en haute montagne hivernale », Revue militaire d’information, nos 156,157,158,159,

Hommages

Parrain de Promotion

- La 47e promotion de l'École militaire interarmes 2007-2009 a été baptisée le 19 juillet 2008 « Général de corps d'armée Le Ray »[11].

- L'INSIGNE de la promotion GCA LERAY

Description héraldique:

Bouclier d’azur à une porte mauresque de gueules ouverte sur un paysage de montagnes au ciel aurore, accompagnée à dextre de quatre étoiles d’argent (1, 2, 1).

Parti d’un taillé d’azur et d’or chargé en cœur d’un écusson aux armes du 159ème régiment d’infanterie alpine et en pointe d’une croix de Lorraine d’argent.

Broché d’une épée d’argent gardée d’or à la lame chargée du grade et du nom en capitales de sable « GCA LE RAY ».

En pointe dextre brochant dragon indochinois d’or à la queue enserrant la garde de l’épée.Timbré en chef semestre d’une plaque de grand-croix de la Légion d’honneur[12].

- Le chant de la 47e Promotion GCA LE RAY

Soldat au coeur de la tourmente, Officier fier et insoumis, Défendez la France vaillante, Luttez sans esprit de repli. REFRAIN :

Travail, Honneur et Fidélité. Gardez nos armes, écrivez notre histoire. De ces hauteurs, Général Le Ray, Gardez nos armes pour la victoire.

Colditz pensait vous retenir, Privé de votre liberté. Défiant l’ennemi sans faillir, Ouvrez la voie aux évadés.

Peuple de la nuit, levez-vous. Pour la Patrie livrez combat. Gardez la flamme jusqu’au bout. Dans le Vercors, suivez-moi !

Armée des Alpes, recouvrez D’un blanc linceul l’ennemi. Reprenez-lui chaque sommet, Qu’il abandonne au Mont-Cenis !

En Indochine, en Kabylie, De la France portez la grandeur. Dernier hommage à votre vie, La Promotion rend les honneurs

Paroles : SLT LAMBERT Guillaume, SLT KERHARO Eric, SLT DE WARREN Gautier Mélodie : SLT NOUGAYREDE Guillaume[13] - [14]

- En 2008, exposition « Général Le Ray » au musée du souvenir à l'École militaire interarmes à Coetguidan, Broceliande[15].

Références

- État-civil sur le fichier des personnes décédées en France depuis 1970

- « Biographie Alain Le ray – Général de corps d´armée (C.R.). », sur www.whoswho.fr (consulté le )

- « Musée de la résistance en ligne », sur museedelaresistanceenligne.org (consulté le ).

- « EMIA 47 La vie du parrain », sur web.archive.org, (consulté le )

- (en-US) The Associated Press, « Alain Le Ray, Top Figure in French Resistance and Army, Dies at 96 », The New York Times, (ISSN 0362-4331, lire en ligne, consulté le )

- Jean Mabire, La Bataille des Alpes : 1944-1945, t. 1, Presses de la Cité, , 386 p. (ISBN 978-2258017511), p. 15

- « Alain Le Ray, chef militaire du maquis du Vercors », Le Monde.fr, (lire en ligne, consulté le )

- Jean-Pierre Martin, Alain Le Ray : le devoir de fidélité : un officier alpin au service de la France, 1939-1945, Grenoble, Association des amis du Musée des troupes de montagne Presses universitaires de Grenoble, , 215 p. (ISBN 978-2-706-10940-9).

- Jean Mabire, La Bataille des Alpes : 1944-1945, t. 1, Presses de la Cité, , 386 p. (ISBN 978-2258017511), p. 16.

- « archives des officiers généraux depuis l’ancien régime au service historique de La Défense », sur francearchives.fr (consulté le )

- « Général de Corps d’Armée Le Ray », sur www.guer-coetquidan-broceliande.fr (consulté le )

- « insigne de la promotion GCA LE RAY », sur emia47.fr (consulté le )

- « chant de la promotion GCA LE RAY », sur emia47.fr (consulté le )

- « Général Le Ray Chant de Promotion EMIA » (consulté le )

- « EMIA 47 Exposition GCA LE RAY au musée du souvenir ; Ouest France ; 06/11/08 », sur emia47.fr, (consulté le )

- « L'hommage de la ville de Grenoble au général Alain Le Ray, mon ami - Michel DESTOT », sur www.micheldestot.fr (consulté le )

- « exposition en mémoire du général Alain le ray », sur micheldestot.blogs.com (consulté le )

Voir aussi

Articles connexes

- Division alpine FFI

- Groupe de Bleau

- Groupe de haute montagne

- Tempête sur les Alpes (film de Marcel Ichac montrant les combats de 1944-1945)

- Les Étoiles de midi (film de Marcel Ichac retraçant notamment une aventure de montagne d'Alain Le Ray)

- Maquis du Vercors

Bibliographie

- Jean-Pierre Martin, Alain Le Ray : le devoir de fidélité : un officier alpin au service de la France, 1939-1945, Grenoble, Association des amis du Musée des troupes de montagne Presses universitaires de Grenoble, , 215 p. (ISBN 978-2-706-10940-9)

- Jean Mabire, La bataille des Alpes : Maurienne, novembre 1944-mai 1945, Paris, Presses de la Cite, coll. « Troupes de choc », , 2 vol. (317 p., [16] p. de pl.) (287 p., [16] p. de pl.) (ISBN 978-2-258-01751-1 et 978-2-258-03275-0)

- Serge Douceret, Le Général Alain Le Ray, un patriote du XXe siècle, Paris, L’Épaulette, , 318 p. (ISBN 978-2258017511)

- Général Alain Le Ray, préface du livre La Guerre sans arme d’Élisabeth Rioux-Quintenelle. février 1996

Films

- Marcel Ichac, Tempête sur les Alpes, 1944-1945 (les seules images des combats de la division alpine en 1944-1945).

- Marcel Ichac, Les Étoiles de midi, 1958 (l'une des histoires du film a été vécue par Alain Le Ray en 1944-1945).

Liens externes

- « Association nationale des pionniers et combattants volontaires du maquis du Vercors association url=https://www.vercors-resistance.fr »

- « Présentation du livre de Jean-Pierre Martin », sur Presses universitaires de Grenoble.

- Régine Deforges, « Une certaine idée de l'honneur », L'Humanité, (lire en ligne).

- « 47e promotion de l'École militaire interarmes : promotion Général de Corps d'Armée Le Ray » [archive], sur emia47.fr.