Karakoram

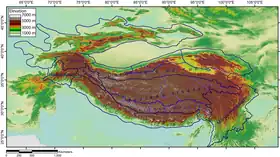

Le Karakoram ou Karakorum est une chaîne de montagnes se trouvant dans la région montagneuse du Gilgit-Baltistan, dans le Nord du Pakistan, du Nord de l’Inde et de l'Ouest de la Chine.

Géographie physique

Il est situé à la frontière du Pakistan, de l'Inde et de la Chine et s'étend sur une longueur de plus de 500 kilomètres. Cette chaîne rassemble une très forte concentration de hauts sommets et il contient entre autres le deuxième plus haut sommet du monde (le K2, 8 611 m). Il est aussi celui où l'on recense le plus de glaciers, 135 de taille importante dont l'un des plus longs hors région polaire, le glacier du Baltoro avec ses 57 km, et surtout, le Siachen, long de 75 km (80 km en 1970). On dénombre huit glaciers de plus de cinquante kilomètres de longueur, ce qui représente un stock d'eau douce vital pour toutes les régions se trouvant en aval, particulièrement arides et enclines à subir des sécheresses. La présence de ces glaciers gigantesques est à l'origine du surnom donné au Karakoram : le « troisième Pôle ». Ces eaux contribuent fortement à l'alimentation du fleuve Indus situé au sud de la région et qui arrose 130 millions de Pakistanais.

Le Karakoram a les mêmes origines géomorphologiques que l'Himalaya, à savoir la collision entre les plaques indo-australienne et eurasienne. Il possède au sein du massif du Baltoro Muztagh quatre des quatorze sommets de plus de 8 000 m du globe (les dix autres sont dans l'Himalaya) : le K2 (8 611 m), le Gasherbrum I (8 080 m), le Broad Peak (8 047 m) et le Gasherbrum II (8 035 m). Les autres sommets remarquables sont le Chogolisa, le pic Haramosh, le Kanjut Sar, l'Ogre, le Rakaposhi ou encore le Saser Kangri, tous compris entre 7 000 et 8 000 mètres d'altitude.

Le col de Khunjerab, sur la Karakoram Highway, est le passage de frontière en activité le plus élevé du monde.

Subdivisions

On distingue onze massifs principaux :

- Baltoro Muztagh, qui possède 6 des 17 plus hauts sommets du monde ;

- Hispar Muztagh, culminant au Distaghil Sar (7 884 mètres) ;

- monts Masherbrum, culminant au Masherbrum (7 821 mètres) ;

- Batura Muztagh, culminant au Batura Sar (7 795 mètres) ;

- monts Rakaposhi-Haramosh, culminant au Rakaposhi (7 788 mètres) ;

- monts Saltoro, culminant au Saltoro Kangri (7 742 mètres) ;

- Saser Muztagh (en), culminant au Saser Kangri I (7 672 mètres) ;

- Rimo Muztagh (en), culminant au Mamostong Kangri (7 516 mètres) ;

- Siachen Muztagh (en), culminant au Teram Kangri I (7 462 mètres) ;

- Yengisogat (en), culminant au Huang Guan Shan (7 295 mètres) ;

- Panmah Muztagh (en), culminant au Baintha Brakk (7 285 mètres).

Géographie humaine

À cause de ses conditions de vie très rigoureuses, le Karakoram est moins habité que son grand voisin de l'est : l'Himalaya. L'aridité des fonds de vallée et des bas versants explique la quasi absence de forêts dans le Karakorum. Mais l'eau issue des glaciers est détournée dans des centaines de kilomètres de canaux d'irrigation, certains construits par les sociétés paysannes depuis plusieurs siècles, et permet une agriculture irriguée fondée sur les céréales (blé, puis dans les oasis les plus hautes orge) et l'arboriculture (abricotier surtout). L'étage alpin entre 3 000 et 4 000 m, largement occupé par les appareils glaciaires, est marqué par une pelouse rase et discontinue et exploité pour l'élevage transhumant (ovins, caprins, yaks).

Exploration du Karakoram

Les explorateurs européens commencèrent son exploration au début du XIXe siècle. Le col du Mustagh (en) fut franchi en 1887 par l'expédition du colonel Francis Younghusband et les vallées supérieures de la rivière Hunza furent explorées par le général Sir George K. Cockerill (en) en 1892. Les explorations des années 1920 et 1930 établirent la plupart de la géographie de la région mais sa géologie complexe ne fut connue qu'à partir des années 1980 à la suite des travaux des équipes de Maurizio Gaetani.

La première expédition française de 1936

La première expédition française en Himalaya, en 1936, a pour cadre le Karakoram. Il s'agissait d'affirmer la présence de l'alpinisme français en Himalaya, où les expéditions britanniques, italiennes et allemandes étaient déjà nombreuses.

« C'était, depuis l’expédition de Jacquemart en 1830, la première expédition française qui se lançait à son tour, après tant de tentatives d’alpinistes anglais, américains, italiens, allemands, suisses et hollandais, à la conquête de la plus haute chaîne du monde. »

Dirigée par Henry de Ségogne, l'expédition française comprenait Pierre Allain, Jean Carle, Jean Charignon, Jean Deudon, Marcel Ichac (cinéaste), Jean Leininger, Louis Neltner, Jean Arlaud et Jacques Azémar. L'objectif : conquérir l'un des 14 sommets de 8 000 m du globe. La conquête du Hidden Peak (actuel Gasherbrum I, 8 086 m) échoua (Pierre Allain et Jean Leininger étant bloqués par la tempête à 7 100 m) en raison de l'arrivée précoce de la mousson.

Le film Karakoram (Marcel Ichac, 1936)

Karakoram, réalisé par Marcel Ichac, est le nom du film documentaire rapporté par l'expédition française de 1936. Ce film constitue un morceau d'anthologie des grandes expéditions des années 1930 avec pour temps fort le retour sur le glacier du Baltoro des 800 porteurs, la plupart aveuglés par l'ophtalmie des neiges. Le film est l'un des tout premiers à utiliser la musique électronique avec les Ondes Martenot, musique du compositeur Pierre Vellones.

Il reçut le prix du meilleur court-métrage à la Mostra de Venise en 1938. Fait rarissime, ce film fut remanié et modernisé par son auteur pour le cinquantenaire de l'expédition, en 1986.

Voir aussi

Articles connexes

- Route du Karakoram construite récemment entre la Chine et le Pakistan

- Parc national de Khunjerab

- Greg Mortenson a écrit sur le Karakoram

Liens externes

- Blankonthemap Le site du Nord Cachemire

- Karakoram ski expédition Expéditions à skis sur les grands glaciers du Karakoram. Films, articles de presse avec pratiques sur toutes les montagnes du Pakistan, cartes et galeries photos.

Bibliographie

- Karakoram, livre collectif de l'expédition française de 1936.

- Pierre Neyret et Géraldine Benestar, Hautes vallées du Pakistan, éd. Transboréal, 2005. Texte et photos couvrant Hindou Kouch, Karakoram, Nanga Parbat. [lire en ligne]

Filmographie

- Karakoram, court métrage documentaire de 38 minutes réalisé par Marcel Ichac et Henri de Ségogne en 1936[2] sorti le en France (et aussi version de 1986).

- Expédition du duc des Abruzzes au K2, réalisé par Vittorio Sella en 1909, premier film himalayen de l'histoire (voir l'article cinéma de montagne).

Notes et références

- Pierre Leprohon, Le Cinéma et la montagne, Paris, éditions Jean Susse, , p. 108.

- (en) Karakoram sur l’Internet Movie Database.