Íon Dragoúmis

Íon Dragoúmis (grec moderne : Ίων Δραγούμης) était un diplomate, homme politique et écrivain nationaliste grec, né à Athènes le 15 septembre (2 septembre julien) 1878, et décédé le (31 juillet julien) 1920 à Athènes.

| Député Circonscription de Flórina | |

|---|---|

| - | |

| Député Circonscription électorale de Florina - Kastoria (d) |

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 41 ans) Athènes |

| Nom dans la langue maternelle |

Ίων Δραγούμης |

| Nationalité | |

| Formation |

Université nationale et capodistrienne d'Athènes (licence (en)) |

| Activités | |

| Famille |

Famille Dragoúmis (d) |

| Père | |

| Mère |

Elisávet Kontogiannáki (d) |

| Fratrie |

| Conflit | |

|---|---|

| Archives conservées par |

Fils du diplomate et Premier ministre Stéphanos Dragoúmis, il fit aussi une carrière diplomatique avant de s'engager en politique. Il occupa divers postes dans les Balkans, dont à Monastir ou Serrès en Macédoine au moment où celle-ci était disputée entre l'Empire ottoman, la Bulgarie et la Grèce. Il s'engagea dans les divers conflits qui virent ces trois pays se disputer la région : indirectement en soutenant les mouvements nationaux grecs ou directement en s'engageant dans l'armée au cours de la guerre gréco-turque de 1897 ou aux côtés du prince héritier Constantin lors de la Première Guerre balkanique. Il termina sa carrière diplomatique comme ambassadeur de Grèce en Russie en 1914.

En 1915, il quitta le service diplomatique et s'engagea en politique. Il s'opposa très violemment à Elefthérios Venizélos ce qui lui valut d'être exilé en Corse à la fin de la Première Guerre mondiale. De retour en Grèce, il fut assassiné par des militants vénizélistes lors d'émeutes. Íon Dragoúmis défendait une forme de nationalisme qui lui était propre, l'« hellénisme » qui influença fortement la pensée nationaliste grecque dans l'Entre-Deux-Guerres.

Disciple littéraire et politique de Maurice Barrès, il fit passer ses idées politiques dans des ouvrages qui connurent un immense succès, comme Le Sang des martyrs et des héros paru en 1907 ou Samothrace paru en 1909. Il écrivait en démotique dont il avait choisi la cause dans la querelle linguistique qui divisa la Grèce pendant presque deux siècles.

Il fut membre de la Franc-Maçonnerie[2].

Une municipalité de Kastoria fut renommée en son honneur.

Biographie

Famille

La famille de Íon Dragoúmis est originaire de Vogatsiko dans le nome de Kastoria. Son arrière-grand-père, Márkos Dragoúmis fut membre de la Filiki Eteria et combattant de la guerre d'indépendance. Son grand-père Nikólaos Dragoúmis fut secrétaire de Ioánnis Kapodístrias et Ministre des Affaires étrangères à la fin du règne du roi Othon en 1862. Ses Souvenirs historiques (1874) sont encore considérés comme une source très importante pour l'histoire de son temps[3].

Deux des filles de Nikólaos, et tantes de Íon Dragoúmis, furent rendues célèbres par Gobineau. C'est en effet à Zoé et Marika que les Lettres à deux Athéniennes écrites par celui qui fut ambassadeur de France en Grèce de 1864 à 1868 furent adressées[4].

Stéphanos Dragoúmis, le père de Íon Dragoúmis, était le deuxième fils de Nikolaos. Juge, il occupa divers postes avant d'être nommé en 1875 Secrétaire général du Ministère de la Justice. Il démissionna pour devenir avocat et entrer en politique. Il adhéra à l'organisation nationaliste Défense nationale. Il prit une part active aux événements qui agitèrent la Grèce lors de la guerre russo-turque de 1877-1878 : il devint Secrétaire général du Comité pour la Révolution en Macédoine en et transporta personnellement des armes vers la région de l'Olympe[3]. Il rejoignit ensuite le parti de Charílaos Trikoúpis (Nεωτερικό Kύμμα) et fut élu six fois député de Mégare jusqu'en 1895. Il fut Ministre des Affaires étrangères des gouvernements Trikoupis de 1886 à 1889 puis en 1892-1893[5].

En 1896, Stéphanos Dragoúmis, en concurrence avec Georgios Theotokis pour la succession de Trikoupis à la tête du parti ne parvint pas à s'imposer. Il le quitta donc. Il fut élu député « indépendant » d'Attique-Béotie de 1899 à 1909. Il forma un groupe parlementaire d'indépendants très opposés à Theotokis. Certains trouvaient que sa réforme militaire l'empêchait de s'occuper des problèmes économiques et sociaux du pays. D'autres, comme Stéphanos Dragoúmis la trouvait insuffisante face aux dangers turc et bulgare. De plus, on lui reprochait d'être trop proche du palais royal, surtout du diadoque (prince-héritier) Constantin discrédité par sa défaite lors de la guerre gréco-turque de 1897. Stéphanos Dragoúmis devint Premier Ministre en 1910, après le « coup de Goudi ». Il fut député de Thessalonique après la conquête de la ville lors des guerres balkaniques et jusqu'à sa mort en 1923. La figure paternelle, que Íon Dragoúmis admirait, pesa d'un poids très lourd dans sa psychologie et il eut des difficultés à s'en détacher[5].

Né à Athènes, Íon Dragoúmis était le cinquième des onze enfants de Stéphanos Dragoúmis et d'Elisabéta Kondoyannakis. Sa mère était la fille d'un banquier crétois qui fut aussi consul à Saint-Pétersbourg[3]. Le fils aîné, Nikolaos, né en 1874, devint artiste-peintre et quitta sa famille et la Grèce pour s'installer à Paris en 1899. Il finit par sombrer dans la folie[6]. Dans la dynamique familiale, Ion assuma alors le rôle du fils obéissant[7]. Le beau-frère de Íon Dragoúmis, Pavlos Melas, époux de l'aînée Natalia, officier dans l'armée grecque, entra en Macédoine à la fin de l'été 1904 à la tête d'une petite troupe de partisans. Il fut tué lors d'un accrochage avec des soldats ottomans. Le Sang des martyrs et des héros lui est dédié[8].

Jeunesse et études

Íon Dragoúmis fit des études de droit à l'université d’Athènes et entra dans la diplomatie en 1899. En 1897, il s'engagea, contre l'avis de son père, dans l'armée grecque lors de la guerre gréco-turque. Mais, à son arrivée sur le front, la guerre était déjà terminée[9].

En 1900, Íon Dragoúmis rencontra Maurice Barrès lorsque celui-ci fit en Grèce le séjour qui inspira son Voyage de Sparte. Il l'accompagna même et lui servit de guide pendant un mois et demi. Ainsi, lors de l'excursion à Mégare racontée dans le Voyage à Sparte, l'« Athénien fort érudit » qui explique à Barrès la trata, une danse locale, était Íon Dragoúmis. Le même épisode est raconté dans Le Sentier où Alexis, le double littéraire de Dragoúmis sert de guide au voyageur français : la Pnyx, le Céramique, Pâques à Mégare avec la trata puis Tatoï en compagnie de Mabel Dunlop[10]. Cette dernière, une Américaine un peu plus âgée que lui, fut son initiatrice, d'après Le Sentier. Ils songèrent un moment à s'enfuir ensemble. En 1902, elle quitta Athènes pour Paris où elle fréquenta Nikolaos, le frère aîné de Íon Dragoúmis[11].

Les pages du journal de Dragoúmis montrent que celui-ci souffrait alors d'une angoisse liée à un sentiment de solitude en raison de ce qu'il considérait comme son « irréductible différence ». Il souffrait aussi de ne pouvoir l'exprimer. La rencontre avec Barrès fut une révélation. Dragoúmis considérait qu'il avait trouvé une âme semblable à la sienne et qui avait déjà découvert comment exprimer ses tourments. Barrès ne fut dès lors pas seulement un mentor pour Dragoúmis, mais bel et bien un modèle qu'il imita tant sur le plan littéraire jusqu'à en plagier le style que sur le plan politique[12]. Dragoúmis fut fasciné par le thème, développé dans Le Culte du Moi, des « barbares », ces autres qui par leur existence même mettent en danger la citadelle assiégée du Moi. Le thème voisin du décadent enfermé chez lui pour échapper aux « barbares » mais ainsi frustré de la reconnaissance de ses qualités par le reste du monde, marqua Dragoúmis[13] : « Je suis ambitieux, je veux écrire pour qu'on m'admire, pour que les hommes me connaissent et que la Renommée crie mon nom dans le monde entier[14]. » Cependant, lorsque Barrès visita la Grèce en 1900, il avait déjà évolué, laissant derrière lui le « Culte du Moi » pour développer le « nationalisme intégral » que Dragoúmis n'était pas encore prêt à entendre. Il écrit dans son journal que de toute la réponse que Barrès lui fit quant aux raisons de son engagement politique, il choisit de ne retenir que : « J'aime à me donner des émotions »[15].

Le diplomate et l’engagement dans la lutte nationaliste

En , Dragoúmis devint consul adjoint à Monastir. Il y fit la connaissance d'une jeune institutrice, prénommée Sapho. Leur relation, dont on sait peu de choses, entraîna le renvoi de la jeune femme du pensionnat où elle travaillait. Ils se revirent brièvement, à Constantinople en . Elle est évoquée, en tant qu'Agnès, dans Le Sang des Martyrs et des Héros où elle incarne l'idéal de la femme grecque[16].

À Monastir, Dragoúmis s'engagea activement dans la défense de la cause grecque en Macédoine contre l'irrédentisme bulgare.

Les conflits en Macédoine

La Macédoine était peuplée de Grecs, de Bulgares, de Serbes, d'Albanais, de Turcs et de Valaques. Tous les États voisins, constitués ou en voie de constitution la revendiquèrent et la lutte pour la Macédoine, culturelle et religieuse à l'origine, prit un tour violent. La Grèce avait dès les années 1890 commencé à y agir en sous-main. Le conflit était religieux et politique, avec pour but le contrôle de la région. Comme lors de la guerre d'indépendance, des bandes de « combattants de la liberté », les « Makedonomakhoi », prirent les armes pour réclamer le rattachement de la Macédoine au royaume grec. L'Ethniki Etairia, (Société nationale), grecque, aidait ces Makedonomakhoi. Le gouvernement d'Athènes leur apporta aussi une aide plus ou moins directe : financement via ses agents consulaires comme Íon Dragoúmis ou encadrement par des conseillers militaires, comme Pavlos Melas. Certains Grecs du royaume se rendaient même dans la région pour participer aux combats. Ils prenaient le nom d'« andartes ». En parallèle, une « Organisation révolutionnaire intérieure macédonienne » (ORIM) fut fondée en 1893, avec ses propres bandes armées de « komitadjis » (le nom vient du fait que l'ORIM était organisée en comités). L'ORIM, plutôt socialiste, était au départ nationaliste macédonienne prônant l'autonomie de la région. Elle fut récupérée par la Bulgarie[17] - [18] - [19].

La défaite de 1897 lors de la guerre dite « des trente jours » avait placé la Grèce en situation difficile face à la Bulgarie qui menait en Macédoine un intense travail de propagande : création d'écoles ou d'orphelinats par exemple. En même temps, les combats se poursuivaient sporadiquement entre komitadjis et quelques rares andartes (la Grèce les avait ouvertement désavoués) ou entre andartes et gendarmes turcs, mais principalement entre komitadjis et gendarmes turcs. Les exactions étaient nombreuses : pillages, incendies ou assassinats. Les Grecs s'organisèrent à nouveau dans la région à partir de 1900, sous l'impulsion de l'évêque de Kastoria, Germanos Karavangelis. Íon Dragoúmis, alors au consulat grec de Monastir s'engagea activement dans la cause grecque en Macédoine[20].

Au consulat de Monastir

En , le consul de Monastir, M. Pézas, dut quitter son poste pour des raisons de santé, laissant Dragoúmis seul en charge. Malgré les ordres clairs de ses supérieurs de se montrer prudent, il s'attela à la tâche de créer une organisation de défense des communautés grecques de la région. Il la baptisa Άμυνα (Défense). Elle était constituée sur le modèle de la Philiki Etairia. Son journal intime montre combien il se sentait alors fier, et enfin capable de répondre aux attentes paternelles supposées. Il s'imaginait, comme son père à la même époque, dans le rôle du « réveilleur » national. Il se heurta ensuite au nouveau consul Konstandinos Kypréos qu'il soupçonnait de le surveiller pour l'empêcher d'agir. Ces problèmes lui valurent une mutation temporaire (-) au consulat de Serrès[21]. Il revint à Monastir de janvier à avril 1904.

Entre-temps, s'étaient déroulés les événements de la Saint-Élie. Le ( julien), jour de la Saint-Élie (Ilinden), l'ORIM déclencha un soulèvement en Macédoine occidentale où les troupes turques étaient moins nombreuses. Ce soulèvement est raconté par Íon Dragoúmis dans son journal, republié en l'an 2000 sous le titre Les Cahiers de la Saint-Élie. Les komitadjis attaquèrent des postes militaires turcs, la voie ferrée, les routes, les ponts et le télégraphe. Ils parcoururent les villages en annonçant la fin de la présence ottomane et la réforme agraire. Ils furent rejoints par quelques milliers de paysans tandis que le plus grand nombre fuyaient dans les montagnes. La répression turque fut très dure : dans la province de Monastir, 22 villages et 8 000 maisons furent rasés laissant 40 000 à 60 000 sans-abris ; les morts sont estimés à 2 000. En novembre, le calme était rétabli. Cependant, les puissances occidentales, émues, décidèrent d'intervenir. Un plan dit de Mürzsteg fut établi et proposé à l'Empire ottoman qui l'accepta fin novembre. Outre un contrôle occidental sur place pour éviter que des événements similaires se reproduisent, le plan prévoyait à terme une réorganisation administrative qui permettait d'envisager une partition sur des bases ethniques. Chacune des ethnies concernées chercha alors à affermir ses positions pour disposer d'un plus grand territoire lors de la potentielle partition[22]. Dragoúmis fut nommé en 1904 à Pyrgos puis Philippoupoli où il apprit la mort de son beau-frère Pavlos Melas qu'il évoqua dans son premier roman Le Sang des Martyrs et des Héros.

Pavlos Melas

En , le gouvernement grec, qui ne voulait pas s'engager trop ouvertement, mais qui voulait avoir une évaluation de la situation, envoya quatre officiers en Macédoine. Pavlos Melas, le beau-frère de Íon Dragoúmis, en faisait partie. Poursuivis par la gendarmerie turque, après avoir parcouru la région de Kastoria, ils furent rappelés dès la fin du mois[23]. Dans leurs rapports, les officiers proposèrent soit d'organiser des bandes locales et de leur envoyer des armes depuis la Grèce soit de créer des bandes directement en Macédoine. Melas pencha d'abord pour la première solution avant de se rallier à la seconde[24].

Melas repartit presque immédiatement après avoir obtenu un congé de l'armée. Il adopta le pseudonyme de « Mikis Zézas » (à partir du prénom de ses deux enfants). Il organisa des bandes de partisans grecs dans la région de Kozani. Le ( julien), il fut nommé commandant en chef des troupes (irrégulières) grecques de Macédoine occidentale par le Comité Macédonien d'Athènes. Il commandait directement quant à lui une bande d'andartes pratiquement intégralement composée de Crétois, sujets ottomans et donc moins compromettants pour la Grèce[23] - [24]. Il abandonna son uniforme de l'armée grecque et se mit à porter la fustanelle traditionnelle[25] des pallikares de la guerre d'indépendance. Avec ses hommes, il incarna le dernier avatar du combattant de la cause nationale grecque, après les akrites byzantins qui gardaient les frontières, après les klephtes de la période ottomane ou les pallikares[26].

Il décéda le ( julien) dans un accrochage entre sa troupe et la gendarmerie turque à Statitsa, un petit village qui porte maintenant son nom[23]. La légende populaire veut qu'encerclé, il ait chargé avec ses hommes et réussi à faire reculer les assiégeants. Il fut cependant touché et mourut une demi-heure plus tard dans une église voisine. Sa tête aurait alors été coupée par ses propres hommes. Deux explications sont avancées. L'une serait politique : sans sa tête, le corps ne pouvait être identifié et ainsi, Melas ne pouvait être directement impliqué, non plus que la Grèce. L'autre serait symbolique : la tête devenait une relique qu'il ne fallait pas laisser aux Ottomans qui risquaient de l'utiliser comme un trophée et de la souiller[27]. L'épopée de son beau-frère fournit à Dragoúmis la matière pour le roman qui le rendit célèbre : Le Sang des martyrs et des héros.

Son séjour en Macédoine, son implication directe dans la cause grecque ainsi que l'épopée tragique de son beau-frère transformèrent radicalement Íon Dragoúmis. Il cessa de se considérer comme un dilettante pour se convertir en homme d'action, en « homme vrai », en « homme libre », enfin digne du père dont il devenait l'égal. Ce fut aussi à cette occasion que, pareil à Barrès, il donna un enracinement national à son « Moi ». Il se rendit d'ailleurs en pèlerinage à Vogatsiko, la terre de ses ancêtres. Le parallèle avec Barrès insistant sur ses origines lorraines alors que la région était disputée avec l'Allemagne est là encore très fort[28].

La Thrace et Constantinople

De février à août 1905, Dragoúmis était en poste à Alexandrie et il y rencontra Pénélope Delta qui était mariée et avait deux enfants et avec qui il eut une liaison tumultueuse. Cette relation joua un rôle important dans l'œuvre littéraire de ces deux écrivains[N 1].

Pour fuir une relation impossible, il demanda sa mutation. En , il fut nommé à Dedeağaç, en Thrace, où elle tenta de le rejoindre[29]. Il visita à cette époque l'île voisine de Samothrace qui lui fournit les premiers matériaux pour son nouveau roman, le succès du premier l'encourageant à continuer[30]. Les Bulgares avaient aussi des vues sur la Thrace. Si les activités des komitadjis bulgares étaient moins fortes qu'en Macédoine, elles n'en étaient pas moins présentes. Dragoúmis s'activa à nouveau pour la défense des Grecs, avec Athanásios Souliótis-Nikolaïdis, agent secret de l'armée grecque. Ce dernier, se faisant passer pour un commerçant, avait été chargé par le gouvernement d'Athènes de lutter contre l'influence bulgare dans la région. La mort de Pavlos Melas avait servi de leçon. Souliótis avait créé l’Organisation de Thessalonique qui recrutait des andartes et organisait le boycott des commerçants bulgares. Les deux hommes associèrent leurs efforts. Ils se retrouvèrent en à Constantinople, Souliótis toujours sous la même couverture et Dragoúmis en poste à l'ambassade grecque[31].

Sur le modèle de l’Organisation de Thessalonique, ils créèrent une Organisation de Constantinople qui avait toujours pour but de lutter contre l'influence bulgare, mais désormais dans la capitale ottomane, principalement d'un point de vue religieux et caritatif. L'Organisation voulait aussi « rééduquer » la population grecque locale qui aurait, selon elle, perdu son identité nationale et cédé au « levantisme » cosmopolite de la capitale, en préférant par exemple le lycée français aux écoles grecques[32]. L'Empire ottoman vivait alors la Révolution Jeunes-Turcs qui avait poussé le Sultan à rétablir la constitution (jamais appliquée) de 1876, à convoquer des élections et à chasser les éléments les plus réactionnaires de son entourage. Les événements de sont évoqués par Dragoúmis dans Ceux qui sont vivants[33]. L'évolution de l'Empire ottoman fut alors interprétée de diverses façons : signe de son affaiblissement voire de son déclin permettant d'envisager enfin une réalisation intégrale de la « Grande Idée » (ou de l'hellénisme)[34] ; signe de sa modernisation permettant aux Grecs de l'Empire d'envisager enfin d'y avoir la place politique et sociale en accord avec leur puissance économique et numérique. La bourgeoisie grecque de Constantinople rêvait d'un Empire gréco-turc à l'intégrité maintenue et refusait la « Grande Idée »[35].

Dragoúmis et Souliótis considéraient que cet « helléno-ottomanisme » serait la meilleure solution pour les communautés grecques encore sous domination turque. Ils rédigèrent un texte, « Programme grec », qu'ils envoyèrent au Ministère des Affaires étrangères à Athènes suggérant un rapprochement avec la Turquie en profitant des évolutions liées à la constitution enfin appliquée et du relais de l'Organisation de Constantinople[36]. Le développement de la Révolution Jeunes-Turcs, appuyée sur un fort nationalisme turc, puis les guerres balkaniques rendirent caducs les projets helléno-ottomans. Souliotis resta à Constantinople jusqu'en 1912, mais Dragoúmis était parti pour un long voyage en Italie et France avant d'être nommé en poste à Londres[37].

La période des guerres balkaniques

En 1909, Íon Dragoúmis passa par les ambassades de Rome puis Londres. En 1910, ce furent les délégations diplomatiques de Constantinople, Sofia, Belgrade, Venise et Vienne où il rencontra une dernière fois Pénélope Delta. Elle venait d'obtenir une promesse de divorce de son mari. Dragoúmis refusa de poursuivre leur relation. Il venait de rencontrer Marika Kotopouli avec qui il resta jusqu'à sa mort[29]. La situation évolua très rapidement en Grèce. Le « coup de Goudi » amena Eleftherios Venizelos au pouvoir. L'Empire ottoman, en perte de vitesse, dut affronter l'Italie puis ses anciennes possessions lors des guerres balkaniques. Dragoúmis fut directement et indirectement concerné par ces divers événements.

Le coup de Goudi

Après la défaite humiliante dans la guerre contre la Turquie en 1897, une société secrète avait été organisée dans l'armée : la « Ligue militaire » (Στρατιωτικός Σύνδεσμος). L'échec de la tentative d'enosis de la Crète en 1908 augmenta son mécontentement. Elle organisa donc en août 1909 un coup d'État depuis les casernes du quartier de Goudi à l'est d'Athènes. À la suite de ce « coup de Goudi », Stéphanos Dragoúmis, le père de Íon Dragoúmis, devint Premier ministre avant de laisser la place en 1910 à Eleftherios Venizelos qui entreprit de réformer le pays et principalement l'armée avec l'aide de conseillers militaires français[38]. Pour régler les problèmes de l'enosis de la Crète (Venizelos était crétois) et de la Macédoine, Venizelos s'attela à créer la Ligue balkanique avec la Serbie et la Bulgarie principalement[39].

Dragoúmis dans le Dodécanèse

Une guerre italo-turque se déroula en 1911-1912 en Tripolitaine et dans le Dodécanèse. Là, les populations grecques accueillirent les soldats italiens en libérateurs, d'autant plus que Giovanni Giolitti, le Président du Conseil italien avait promis de restituer l'archipel à la Grèce à la fin du conflit[40]. Íon Dragoúmis fut envoyé à la fin du printemps 1912 organiser un congrès paninsulaire (Εθνικός Πανδωδεκανησιακός Συνεδρίος) dans l'archipel. Celui-ci se réunit à Patmos au Monastère Saint-Jean-le-Théologien, hautement symbolique. Les députés publièrent une proclamation remerciant les Italiens de les avoir libérés et demandant leur rattachement rapide à la Grèce. Les soldats italiens dispersèrent le parlement et le traité de Lausanne accorda le Dodécanèse à l'Italie (qui le garda jusqu'en 1947). Dragoúmis exprima alors son mécontentement. Il mesura aussi l'écart de plus en plus important entre ses aspirations propres et la nécessité pour son gouvernement de tenir compte des réalités. Il le trouvait trop attentiste et son impatience augmenta. Il crut à nouveau, comme lorsqu'il se sentait surveillé par le consul à Monastir, que le ministère se méfiait de lui et désirait l'écarter. Il croyait aussi que de nombreuses calomnies étaient colportées sur son compte, à cause de sa liaison avec l'actrice Marika Kotopouli afin de nuire à la carrière politique de son père[41].

Les guerres balkaniques

La Ligue balkanique (Serbie, Monténégro, Bulgarie et Grèce) n'attendait qu'un prétexte pour s'attaquer à l'ancienne puissance dominatrice ottomane. L'occasion[N 2] fut trouvée le déclenchant la Première Guerre balkanique[42]. Une armée grecque, celle dite « d'Épire », marcha sur Ioannina qui fut prise en [43]. La principale armée était l'armée de Thessalie, commandée par le diadoque Constantin. Elle avait pour objectif Thessalonique où il fallait arriver avant l'armée bulgare pour pouvoir revendiquer la ville. Cependant, Constantin, en désaccord avec les ordres du gouvernement de Venizelos, préférait marcher vers la Macédoine occidentale sur Kozani et Monastir qu'il considérait « bastion de l'hellénisme ». Cette attitude du prince héritier ne pouvait que plaire à Dragoúmis. Finalement, le Premier ministre obtint gain de cause et l'armée grecque entra à Thessalonique le ( julien), quelques heures seulement avant les troupes bulgares[44]. Aux yeux de Dragoúmis, du Diadoque et de l'état-major, Thessalonique n'était pas un objectif prioritaire. Si la Bulgarie s'en emparait, elle ne pourrait la conserver : Thessalonique n'était pas dans la « grande Bulgarie » du traité de San Stefano. Elle aurait donc dû restituer la ville lors de la signature du traité de paix. Ils auraient préféré assurer la conquête de la Macédoine. Dragoúmis ne le pardonna pas à Venizelos[45].

Íon Dragoúmis avait été incorporé dans l'armée puis affecté à l'état-major du diadoque Constantin, en tant que conseiller politique au quartier général de l'armée de Thessalie[46]. Lorsque les troupes grecques se rapprochèrent de Thessalonique, Dragoúmis fut envoyé dans la ville. Il y négocia avec les autorités ottomanes et rédigea le protocole de cession du port par l'Empire ottoman à la Grèce[47]. L'armée de Constantin prit alors le chemin de l'ouest avec pour objectif Florina et Kastoria puisque la Serbie venait de conquérir Monastir[48].

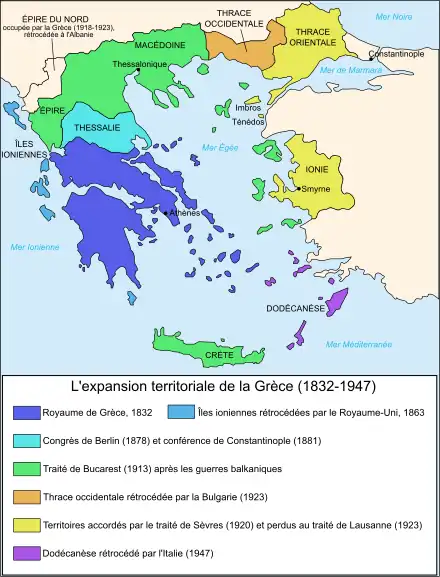

La Bulgarie, qui n'avait pas atteint ses objectifs et se sentait lésée par le traité de Londres attaqua la Serbie et la Grèce le déclenchant la Seconde Guerre balkanique. Elle fut rapidement vaincue. Les troupes grecques, commandées par le nouveau roi Constantin Ier monté sur le trône après l'assassinat de son père, pénétrèrent en Bulgarie. Le traité de Bucarest d' entérina cette défaite. La Grèce conquit en définitive, à la suite des deux guerres Thessalonique, Ioannina, la Thrace occidentale avec Serrès, la « Macédoine historique » et la Crète rattachée à la Grèce dont Stéphanos Dragoúmis devint le premier gouverneur[49] - [50].

Derniers postes

En 1913, Íon Dragoúmis était en poste à Berlin. Il fut alors chargé par le gouvernement Venizelos de rencontrer les diplomates turcs en poste en Allemagne. Il devait entamer des discussions informelles pour organiser un échange de populations : les Grecs de Smyrne et de Thrace contre les Turcs de Macédoine. Il s'agissait de mettre fin aux persécutions dont elles pouvaient être victimes. Dragoúmis refusa parce que cela allait à l'encontre de ses idées nationalistes fondées sur les communautés grecques où qu'elles se trouvent. La Première Guerre mondiale arrêta les discussions, qui se déroulèrent sans Dragoúmis, avant qu'un accord fût trouvé[51].

Il fut ensuite nommé directeur d'ambassade à Saint-Pétersbourg. Il y devint Ministre de Grèce (ambassadeur) l'année suivante[7]. Son séjour en Russie lui révéla sa « part russe », le slave en lui. Il s'attacha près profondément au pays, malgré un séjour assez court. Il semblerait que la fréquentation de « belle[s], grande[s] et provocante[s] » Russes n'était pas tout à fait étrangère à la nostalgie qu'il nourrit ensuite. Ce poste d'ambassadeur constitua l'apogée de sa carrière diplomatique, à 36 ans. Ne pouvant aller plus haut, et désirant retourner en Grèce (malgré les belles Russes) retrouver Marika Kotopouli, il démissionna en mars 1915, pour, comme son père, entrer en politique, fatigué d'avoir à appliquer la politique des autres[52].

Trikoupis plutôt que Venizelos

Íon Dragoúmis était un fervent admirateur de Charílaos Trikoúpis qu'il vénérait presque autant qu'il détestait Eleftherios Venizelos. Un transfert psychologique de son père à la figure paternelle de Trikoupis peut être à la base de cette adoration. De plus, Dragoúmis admirait surtout l'homme Trikoupis et son caractère plus que son œuvre politique[53].

Pourtant, dans un premier temps, Dragoúmis admira Venizelos pour lequel il fit même campagne lors des élections législatives de 1912. Il espérait qu'il chasserait les représentants des « vieux partis » responsables du déclin de la Grèce. Il déplora cependant très vite le culte de la personnalité qui se développa autour du Premier ministre. Il lui reprocha surtout son attitude lors des guerres balkaniques[54]. Dès lors, il considéra que les succès de Venizelos n'étaient dus non à son intelligence mais à la chance, de nouveau un jugement sur le caractère[55].

En , il avait exprimé dans sa Revue politique ses idées dans un article intitulé « Réflexions pour un programme politique ». Il était très inspiré des idées de Trikoupis et profondément libéral. Dragoúmis critiquait une trop grande implication de l'État dans l'économie ainsi que l'augmentation du nombre de fonctionnaires. Il prônait la décentralisation, l'autogestion locale et l'initiative privée. Mais, l'État devait selon lui assurer une sorte de « solidarité sociale » en « n'autorisant pas l'exploitation par un groupe, une classe ou un individu des autres groupes, classes ou individus »[56].

Député

En 1915, il quitta le corps diplomatique grec pour entrer en politique en tant qu'indépendant. Il fut élu député du nome de Flórina, dont dépendait Vogatsiko, le village de ses ancêtres. En fait, sa victoire ne fut pas aisée. Il échoua une première fois aux élections législatives de juin 1915. Il croyait disposer d'une popularité liée à son implication nationaliste dans la résistance aux Bulgares au début du siècle. Il fut battu par le candidat vénizéliste. Il remporta finalement une législative partielle en . Au Parlement hellénique, où il se révéla d'après son propre journal « médiocre orateur », il finit de perdre ses dernières illusions quant à la vie politique grecque. Il devint d'autant plus antiparlementariste qu'il était indépendant et par conséquent courtisé par les deux grands groupes parlementaires opposés, les royalistes et les vénizélistes, qui désiraient sa voix pour asseoir leur majorité[57].

En , il relança avec des amis la Revue politique (Πολιτική Επιθεώρησις), qu'il avait créée avec Athanásios Souliótis-Nikolaïdis à Thessalonique et n'avait pas survécu aux guerres balkaniques. Il y écrivit principalement des articles de politique étrangère. La revue devint rapidement la tribune des idées de Dragoúmis, mais aussi des anti-vénizélistes en général[57].

Le « Schisme national »

Au début de la Première Guerre mondiale, la Grèce était restée neutre, mais les grandes puissances essayaient d'obtenir sa participation au conflit. Le pays traversa alors une grave crise intérieure. La Cour et surtout Constantin, qui était marié à la sœur de Guillaume II, penchaient plutôt pour les puissances centrales. Eleftherios Venizelos préférait l'Entente[58].

À la suite de leur défaite aux Dardanelles, les forces alliées évacuèrent en octobre 1915 vers Thessalonique, qui constituait une base logique pour aider la Serbie attaquée par la Bulgarie et à laquelle la Grèce était aussi alliée. Pour cette raison, ils obtinrent du Premier ministre Venizelos l'accord de débarquer. Mais, le roi Constantin ne voulait pas des troupes de l'Entente sur son territoire. En , il autorisa les Bulgares à avancer en Thrace et à y occuper un certain nombre de places fortes pour menacer les alliés[58] - [59].

La présence franco-britannique dans la ville, l'évolution du conflit et l'entrée en guerre de la Roumanie poussèrent un certain nombre d'habitants de Thessalonique et des officiers grecs à se ranger du côté de l'Entente. Un « Comité de Défense Nationale » fut créé le ( julien) 1916. Chassé du poste de Premier ministre pour avoir autorisé les Alliés à débarquer, Venizelos rejoignit Thessalonique le ( julien) et entra au « Comité de Défense Nationale » transformé en « Gouvernement de défense nationale ». Il mit sur pied une armée grecque pouvant se ranger aux côtés des alliés et déclara la guerre à la Bulgarie le . La Grèce fut alors coupée en trois par l'« Ethnikos Dikhasmos » (le « Grand Schisme ») : au sud la zone dépendant du gouvernement royal avec pour capitale Athènes ; au nord, celle du gouvernement provisoire (Thessalie et Épire, avec pour capitale Thessalonique) et entre les deux, une zone neutre contrôlée par les forces alliées pour éviter la guerre civile qui menaçait comme le montrèrent les événements de [34].

Finalement, le sous la menace d'un débarquement de l'Entente au Pirée, Constantin partit en exil, sans officiellement abdiquer. Son second fils Alexandre monta sur le trône. Le , Venizelos forma un nouveau gouvernement à Athènes. Certains des fidèles du roi, dont le colonel Ioánnis Metaxás et Íon Dragoúmis, furent déportés en Corse, d'autres, comme Stéphanos Dragoúmis, assignés à résidence[58].

Partisan du roi ou adversaire de Venizélos

Íon Dragoúmis resta en effet fidèle au roi Constantin mais davantage par haine d'Elefthérios Venizélos que par véritable conviction royaliste. En fait, Dragoúmis n'écrivit aucun texte politique royaliste. Il était une sorte de Barrès grec, mais pas de Maurras grec[60]. Dans son Mémoire sur les affaires de Grèce adressé à la Conférence de la Paix à Paris, il résumait les événements de 1915 et 1916, refusant de considérer le roi comme un « traître » et reprochant à Venizelos sa complicité dans le « viol de la Grèce » par l'Entente[61]. Il insistait sur les événements de décembre 1916 à Athènes.

Une flotte franco-britannique, commandée par l'amiral Dartige du Fournet, occupait en effet la baie de Salamine pour faire pression sur le gouvernement royaliste à Athènes, à qui divers ultimatums successifs, concernant principalement le désarmement de l'armée grecque, furent envoyés. Le , le roi Constantin sembla céder aux exigences de l'amiral français, et les troupes débarquèrent pour s'emparer des pièces d'artillerie demandées. L'armée fidèle à Constantin s'était cependant secrètement mobilisée, et avait fortifié Athènes. Les Français furent accueillis par un feu nourri. L'amiral dut se réfugier au Zappéion, et ne put s'enfuir qu'à la faveur de la nuit. Le massacre des soldats français fut surnommé les « Vêpres grecques ». Le roi félicita son ministre de la guerre et ses troupes. Les anti-vénizélistes s'attaquèrent alors très violemment à leurs adversaires politiques[58]. Ce fut le premier épisode de la « guerre civile » qui opposa partisans et adversaires de Venizelos et dont Dragoúmis finit par être victime en 1920. Ainsi, après la victoire de Venizelos en , les partisans du roi furent exilés ou assignés à résidence. Ces « mises à l'écart » étaient dues à l'intervention modératrice de la France qui organisa elle-même les déportations alors que les vénizélistes auraient préféré (ce qu'ils firent à la fin de la guerre) mettre sur pied des tribunaux d'exception prononçant des peines de mort[62].

Dragoúmis ne figurait pas au départ sur les listes de proscription. Il était certes anti-vénizéliste, mais il ne s'était pas impliqué dans les gouvernements royalistes. Cependant, il fit paraître dans sa Revue politique le ( julien) 1917, un article intitulé « La Leçon des choses » qui attaquait l'Entente :

« Aucun citoyen grec ne doit ignorer qu'avec l'aide de leur agent Venizelos, les trois Puissances, Angleterre, France et Russie, ont mis fin officiellement à la souveraineté et à l'indépendance de l'État grec. Aucun citoyen grec ne peut rester dans l'ignorance du fait qu'à partir de cet instant la Grèce se doit d'engager un rude et peut-être long combat pour le retour de son grand Roi, [et] le rétablissement des libertés politiques […][63] ».

Exilé en Corse

L'émissaire français en Grèce, Charles Jonnart, exigea alors sa proscription. Il fut exilé en Corse. Il arriva le à Ajaccio où il fut logé, avec les autres déportés, dans les deux meilleurs hôtels de la ville. Ils avaient le droit de voyager partout en France, sauf à Paris. Dragoúmis s'entendit assez mal avec ses « codétenus » qu'il jugeait peu cultivés et uniquement préoccupés d'insignifiants problèmes ménagers. Il souffrit surtout de n'avoir aucun contact avec sa famille et avec Marika Kotopouli[64].

En Corse, n'ayant pas autre chose à faire, il reprit son activité littéraire à laquelle il désirait donner une nouvelle direction. Il ne voulait plus être catalogué « écrivain nationaliste ». L'étiquette ne correspondait plus à sa « pluralité » liée à son « côté slave » qu'il avait découvert en Russie. Il commença à écrire un roman, encore très inspiré de sa propre vie, intitulé Arrêt, inachevé et édité après sa mort par son frère Philippos[65].

À la fin de la guerre, ces « déportés politiques » sans réel statut sur le territoire français commencèrent à poser problème au gouvernement de Clemenceau, surtout lorsque certains, après l'armistice, s'évadèrent pour ne pas être extradés vers la Grèce. Dragoúmis qui était resté en Corse vit ses conditions de rétention se dégrader. Finalement, la France le renvoya en Grèce en et il fut assigné à résidence sur Skopelos avant de pouvoir rentrer à Athènes en . Là, il reprit ses activités politiques ainsi que la parution de sa Revue politique (suspendue par son exil)[66] - [67].

La « Troisième Voie »

En Corse, Íon Dragoúmis consacra de nombreuses heures à la lecture. Il écuma la bibliothèque d'Ajaccio où il fit la découverte des écrits socialistes, principalement ceux publiés par L'Humanité. Dans le même temps, il éprouvait de la sympathie pour les bolcheviques attaqués par les Russes blancs soutenus par les mêmes puissances qui avaient asservi la Grèce[68].

Il n'avait eu jusque-là que de vagues notions de l'idéologie socialiste, et surtout du marxisme. Il en avait immédiatement détesté le dogmatisme, rejetant la lutte des classes et craignant que le communisme étatique ne fût qu'une nouvelle religion obscurantiste[68]. Il n'acceptait pas non plus l'internationalisme et le rejet de la spiritualité des socialistes[69]. En Corse, il lut les autres théories socialistes et fut séduit par les idées anti-autoritaires et anti-étatiques des anarchistes, lui qui était partisan d'une nation faite de communautés. Il appréciait surtout Kropotkine. Des écrits de ce dernier, il élabora un nouveau concept de liberté, débarrassée de l'individualisme bourgeois et ouverte à la solidarité (αλληλεγγήν)[68]. On retrouve alors dans sa pensée politique toutes ses préoccupations : la nation, le moi, la communauté auxquelles il ajouta cette solidarité socialiste :

« Je veux que [le travailleur] ait une vie supportable et qu'il devienne un homme meilleur, autant que possible, qu'il se hisse à un niveau moral plus élevé, qu'il sente son origine nationale, sa nation, son moi, tout comme les autres nations et les autres hommes, et qu'il sente la solidarité qui le lie aux hommes de sa propre société ainsi qu'aux autres sociétés humaines et aux autres individus membres de chaque communauté humaine[70] ».

Dragoúmis apprécia aussi l'anti-impérialisme des socialistes. Il trouvait là des arguments à son opposition à l'intervention des puissances dans la vie politique intérieure grecque, mais aussi à sa volonté de créer une fédération balkanique à laquelle il se consacrait désormais[71].

Il travailla en effet à la constitution d'une « Troisième Voie » (Η Τρίτη Οδός) entre « le nationalisme et le socialisme d'une part ; le nationalisme et l'idée orientale d'autre part ». Cette idée orientale était alors une réactualisation de l'helléno-ottomanisme qu'il avait envisagé après la Révolution Jeunes-Turcs, étendu à l'ensemble des Balkans. Il développa ses projets « balkanico-égéens » dans son Second mémoire sur la question grecque adressé à Conférence de la Paix à Paris[72].

Assassinat

Deux jours après la signature du Traité de Sèvres, donc le , Elefthérios Venizélos fut victime d'une tentative d'assassinat à la Gare de Lyon à Paris. Deux officiers royalistes grecs le blessèrent légèrement au bras. À Athènes, la foule envahit les maisons des chefs de l'opposition et les mit à sac. Íon Dragoúmis et Marika Kotopouli jugèrent alors plus prudent de se réfugier à Kiphissia, au nord de la ville. Les hommes de la sûreté publique arrêtèrent la voiture de Dragoúmis. Le groupe, composé de Crétois, était commandé par Pavlos Gyparis, un vétéran du conflit macédonien et ami proche de Dragoúmis. Sur son intervention, la voiture put continuer sa route. Mais, après avoir déposé Marika Kotopouli, Dragoúmis retourna à Athènes surveiller la parution de sa Revue politique qu'il savait menacée par les vénizélistes. Il fut à nouveau contrôlé par le groupe de Gyparis qui ne put rien pour lui cette fois. L'ordre avait été donné d'arrêter tous les membres de l'opposition. Il fut emmené par une douzaine d'hommes. Les circonstances de ce qui suivit ne sont pas très claires. Il aurait aussi été reconnu par la foule qui aurait commencé à le huer puis à réclamer sa mort. L'escorte se serait divisée et il semblerait qu'une partie l'ait alors fusillé puis achevé à coups de baïonnettes. L'escorte serait partie en voiture après avoir abandonné le corps sur le trottoir[73] - [74] - [66].

Venizelos aurait été atterré par l'annonce de l'assassinat de Dragoúmis. Sa secrétaire rapporta qu'il en aurait pleuré. Il envoya un télégramme de condoléances à Stéphanos Dragoúmis dans lequel, après les exigences du genre, il termina par « Sa mort effroyable me remplit de chagrin. » Gyparis fit arrêter les assassins qui avaient désobéi à ses ordres[74].

L’hellénisme

Le nationalisme grec de Íon Dragoúmis prend une forme particulière, celle de l'« hellénisme ». Il trouve ses origines dans la « Grande Idée » et sa transformation en hellénisme (d'un point de vue général) à la fin du XIXe siècle. Puis, les influences et idées politiques de Dragoúmis lui donne son aspect spécifique.

De la Grande Idée à l'hellénisme

La victoire grecque lors de la guerre d'indépendance fut obtenue grâce au soutien des grandes puissances, France, Royaume-Uni et Russie. Les Grecs ne furent donc pas tout à fait en mesure d'obtenir tout ce qu'ils voulaient lors des négociations qui suivirent la fin du conflit. Afin de ménager l'Empire ottoman, la Conférence de Londres de 1830 fixa les frontières du nouvel État. La Grèce devait se contenter du Péloponnèse, d'une partie de la Roumélie (la frontière allait d'Arta à l'ouest à Volos à l'est) et de quelques îles proches du continent. Seulement 700 000 des trois millions de ceux considérés comme Grecs se retrouvaient dans le nouvel État[75]. Les grands centres culturels, religieux et économiques étaient tous hors du royaume qui ne comptait aucune grande ville : les trois premières capitales (Égine, Nauplie et même Athènes) ne dépassaient pas les 5 000 habitants[76]. La déception des patriotes grecs dans et hors de cet État était très grande.

Après le coup d'État du 3 septembre 1843, le Premier Ministre Ioannis Kolettis déclara à l'Assemblée constituante le dans un discours qui donnait naissance à la « Grande Idée » :

« Le royaume grec n'est pas l'intégralité de la Grèce, mais seulement une partie, la plus petite et la plus pauvre partie. Un Grec n'est pas seulement quelqu'un qui vit dans les limites du royaume, mais aussi quelqu'un qui vit à Ioannina, en Thessalie, à Serrès, à Andrinople, à Constantinople, à Trébizonde, en Crète, à Samos et dans n'importe quel terre associée à l'histoire ou à la race grecque[77]. »

Chercher à réunir ces « nationaux » à la Grèce fut une des constantes, la « Grande Idée », de la politique et de la diplomatie grecque au XIXe siècle. Mais, son application mit la Grèce face aux grandes puissances de l'époque. Ainsi, lors de la guerre de Crimée, la Grèce crut pouvoir profiter des difficultés initiales (avant l'intervention occidentale) de l'Empire ottoman pour s'étendre en Thessalie, en Épire ou en Macédoine. La France et la Grande-Bretagne, parallèlement à leur intervention contre la Russie en Crimée, envoyèrent une flotte occuper Le Pirée entre mars 1854 et février 1857. La Grèce dut céder à la pression[78]. Cet épisode et les dernières années du règne d'Othon discréditèrent en grande partie le mot « Grande Idée », mais il n'en fut pas de même en ce qui concernait le concept, qui changea de nom sous l'influence de l'historien Constantin Paparrigopoulos pour devenir l'« hellénisme »[79].

Le concept d'hellénisme se rencontre dès l'antiquité. Il recouvrait au départ le fait de parler et écrire correctement le grec. Il fut ensuite étendu à la communauté qui s'en montrait capable, puis à ceux qui avaient été « hellénisés » (rendus capables de parler et écrire correctement le grec). Avec l'Empire chrétien, l'hellénisme des Hellènes s'effaça devant l'attachement à la seconde Rome, Byzance, et il ne fut plus question que de « Romains ». L'occupation ottomane fit resurgir les Grecs et les Hellènes. Il revint cependant à l'historien du XIXe siècle Constantin Paparrigopoulos de donner au concept d'« hellénisme » une nouvelle acceptation. Dans son Histoire de la Nation hellène des temps les plus anciens jusqu'à nos jours en cinq tomes, il affirma que l'« hellénisme » était le principe permanent qui avait maintenu la cohérence de la nation grecque à travers toutes ses vicissitudes[80].

L’hellénisme de Íon Dragoúmis

L'influence paternelle (Stéphanos Dragoúmis fut un militant actif de la cause nationaliste, principalement en ce qui concernait la Macédoine) et de son milieu d'origine joua un rôle dans la naissance du sentiment nationaliste de Íon Dragoúmis. Mais la suite de son évolution fut plus complexe. Le nationalisme de Dragoúmis fut d'abord marqué par le décadentisme esthétique du « Culte du Moi » de Barrès. Puis, son séjour en Macédoine le fit évoluer dans la même direction que son mentor et ses Scènes et doctrines du nationalisme. Il y eut fusion des influences paternelle et barrésienne. Dragoúmis présenta alors la Macédoine comme une sorte de « terre promise » mystique (Le Sang des martyrs et des héros en 1907). Cependant, son nationalisme continua d'évoluer, ne se contentant pas d'être « macédonolâtre ». Après Barrès, il fit la découverte de Nietzsche. L'opposition dialectique des deux pensées amena la synthèse particulière du nationalisme de Dragoúmis : l'hellénisme. Il se dégagea du nationalisme tel qu'il se concevait alors en Europe occidentale. Il y introduisit l'idée, exprimée dans Samothrace (1912), de la communauté comme substrat de l'identité nationale[81].

L'hellénisme, le nationalisme grec tel que le fonda Íon Dragoúmis, ne fut pas construit sur le concept d'État-nation. Selon lui, l'hellénisme depuis l'antiquité n'avait ni existé ni survécu dans ce cadre. L'État national centralisé était secondaire par rapport à la communauté, aux communautés. Les cités grecques ou les empires multi-ethniques (d'Alexandre le Grand ou de Byzance) ne constituaient pas une base aussi cohérente que la France de Clovis ou Louis XIV. Selon Dragoúmis mais aussi Paparrigopoulos, ce fut dans les communautés grecques que la conscience nationale survécut, lors de l'effacement de la Grèce à la suite de la conquête ottomane. Voire, il avait le sentiment que le renforcement de l'État-nation, au tournant du XXe siècle ou avec Vénizélos, mettait en danger les communautés grecques hors du royaume et encore sous domination ottomane[82]. Dragoúmis définissait la communauté comme un groupement d'hommes réunis sur un même territoire et s'auto-administrant localement (d'où la possibilité de l'amalgame entre la cité antique et les villages de Chrétiens relativement autonomes de la Grèce ottomane). Un élément important de sa définition était le danger qui menaçait la communauté : ses ennemis essayaient tous de la faire disparaître, ceux de l'extérieur (Bulgares avant tout) comme ceux de l'intérieur (le roi Othon et les régents dont Armansperg qui avaient créé les dèmes, négations de la communauté)[83].

Pour Dragoúmis, l'hellénisme communautaire dépassait le cadre de l'État-nation car la communauté était une « matrice culturelle » qui pouvait continuer à produire dans l'avenir. Pour lui, il n'était pas question de tradition ou de conservation comme pour les nationalistes occidentaux, mais de création et d'innovation culturelle[84]. Dans Culture grecque, il considérait que l'avenir de l'hellénisme passait par la création d'une nouvelle culture grecque[85]. Cet hellénisme, toujours créateur et fécond ne pouvait donc pour lui se réduire aux définitions traditionnelles en usage à cette période ailleurs : la langue, la religion ou la « race »[84].

Dans la question linguistique entre puristes et démoticistes, il appartenait aux partisans de la langue populaire. Il écrivit d'ailleurs toutes ses œuvres en démotique. Pour lui, influencé ici par Dionysios Solomos, la langue n'était qu'un instrument mais pas l'expression du « génie national » (le Volksgeist des Allemands), puisqu'il y avait plusieurs langues grecques[84].

Il en était de même avec la religion. Contrairement à Paparrigopoulos qui identifiait christianisme orthodoxe et hellénisme, faisant de Sainte-Sophie le symbole de ce lien, Dragoúmis, très nietzschéen, considérait que les hommes adoraient au cours de l'histoire toute une succession d'idoles dont aucune ne pouvait donc constituer le fondement de l'identité nationale[86].

Enfin, à propos du concept de « race », Dragoúmis considérait l'expression même « race pure » comme antinomique. Il défendait l'idée du « métissage » qu'il empruntait à un vieil ami de la famille, Gobineau. Ce dernier qui théorisa l'inégalité des races considérait aussi que toutes les races étaient sujettes au phénomène de métissage entraînant leur déclin irréversible sans qu'il fût possible de faire quoi que ce fût pour l'éviter. Pour Dragoúmis, la « race grecque » n'y avait pas échappé : « Finissez donc par comprendre, Grecs, que votre race est nouvelle[N 3], nouvelle et en train de se faire. Tous les sangs et toutes les hérédités qui se sont déversés en elle ne sont pas encore sédimentés. Il se fait encore des mélanges avec les Slaves, les Albanais, les Orientaux. Notre race est encore en devenir[87] ».

Dans son ouvrage La Ligne grecque (Ελληνική Γράμμη) paru entre 1903 et 1904, Periklís Yannópoulos, un intellectuel proche de Dragoúmis, tenait un discours concernant l'esthétique très similaire qui influença son ami. S'intéressant à la peinture grecque de son époque, il revendiquait une peinture authentiquement nationale. Il considérait que le « génie grec » n'était le produit ni de la « race grecque », ni de la civilisation grecque, ni de l'histoire grecque, mais de la « terre grecque », en tant que cadre naturel fait de lignes et de couleurs particulières. N'importe quel être ou groupe humain, transporté sur la terre grecque en subirait l'influence au point de devenir grec à son tour[88]. Dans Culture grecque, Íon Dragoúmis refusait le repli sur soi nationaliste typique. Il défendait le concept d'« assimilation créatrice ». Tout au long de son histoire, la Grèce avait su assimiler voire sublimer les cultures étrangères de tous ceux qui l'avaient envahie : Macédoine de Philippe et Alexandre, Rome, « Francs » ou Vénitiens, comme la langue grecque avait assimilé les mots étrangers[89] (d'où son attachement au démotique).

Maître à penser du nationalisme grec dans les années qui suivirent, Íon Dragoúmis, en refusant toute définition substantialiste de la nation (ni langue, ni race, ni religion), donna à ce nationalisme son caractère particulier non raciste[90].

Œuvre littéraire

Íon Dragoúmis, qui utilisa le pseudonyme d'Idas, fut un des premiers auteurs grecs contemporains à s'intéresser au Moi. Alexis, le personnage principal de ses ouvrages (Le Sentier, Le Sang des martyrs et des héros ou Samothrace) est le double littéraire de l'auteur. Il s'analyse et cherche à trouver les motivations profondes de ses actions. Son œuvre littéraire était comme sa pensée politique : marquée par les philosophies de Barrès et Nietzsche[91]. Dragoúmis écrit dans un style nerveux, avec des phrases courtes, adapté à son introspection, mais aussi à sa volonté de se faire comprendre par le plus grand nombre[92].

Place dans la littérature grecque

On considère que de la guerre d'indépendance aux années 1880, les romans grecs étaient principalement des romans romantiques manquant d'authenticité tant au point de vue linguistique qu'au point de vue des sujets choisis. Ils étaient écrits en katharévousa, la langue savante considérée comme froide. Ils traitaient de sujets tirés d'un passé plus ou moins lointain et permettant de ne pas parler de la situation contemporaine. Le modèle dominant était Walter Scott. Vers le milieu des années 1850, le réalisme s'insinua dans le roman romantique traditionnel en situant l'action dans la Grèce contemporaine mais l'étude de mœurs restait limitée. Emmanuel Roïdis porta un coup quasi fatal aux romans historiques romantiques en les parodiant dans sa Papesse Jeanne de 1866. Il permit à terme la naissance de nouveaux genres littéraires[93].

Les vingt dernières années du XIXe siècle furent marquées par la disparition quasi complète du roman. Le genre alors en vogue était la nouvelle dite paysanne permettant une étude de mœurs réaliste du milieu rural contemporain avec un côté « documentaire » du folklore paysan. Nicolas Politis écrivit en 1883 une sorte de « Manifeste » en faveur de cette forme de littérature. Son modèle était la Colomba de Prosper Mérimée. Georges Vizyinos ajouta une dimension d'analyse psychologique à la « nouvelle paysanne ». Alexandre Papadiamandis, quant à lui, réintroduisit une dimension individuelle dans les études de mœurs des sociétés villageoises, ouvrant ainsi une nouvelle tendance littéraire en Grèce[94].

La société grecque se transforma à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Avec la guerre de 1897 ou les guerres balkaniques, les campagnes, par les soldats qui en étaient majoritairement issus, entrèrent en contact avec le monde urbain et se transformèrent, perdant leur attractivité folklorique pour les écrivains. Ceux-ci subirent aussi de nouvelles influences occidentales. Après celles de W. Scott ou P. Mérimée, ils furent touchés par le nietzschéisme, mais aussi par l'esthétisme d'Oscar Wilde ou Gabriele D'Annunzio. L'écrivain devint un artiste coupé du monde et pratiquant l'Art pour l'Art. L'analyse de son propre monde intérieur (impressions, idées, hantises, rêves ou phantasmes) prit le relais de l'étude de mœurs paysannes. Les caractéristiques principales de ces œuvres sont leur subjectivisme, leur coupure de la réalité banale, leurs tendances morbides, voire suicidaires et leur utilisation des symboles à la place des descriptions réalistes. Le caractère autobiographique était primordial, même romancé comme chez Constantin Christomanos ou Íon Dragoúmis[95].

Kostís Palamás, Ángelos Sikelianós[N 4] ou Níkos Kazantzákis reconnurent qu'ils avaient une dette littéraire vis-à-vis de Dragoúmis[8].

Yórgos Theotokás fut le porte-parole de la « Génération de 1930 » (qui comprend Georges Seferis par exemple) avec son essai Esprit libre paru en 1929. Elle critiquait la génération de la fin du XIXe siècle qui faisait de la littérature « folklorisante », « provincialiste », à la « psychologie sommaire » et manquant de réflexion philosophique et politique[96]. La « Génération de 1930 » réclamait une littérature « plus aventureuse ». Theotokás fit de Dragoúmis un « précurseur », même s'il ne restait de son œuvre, « pleine de défauts et datée, qu'une ruine ». Dragoúmis était cependant vu comme un contre-exemple à la littérature grecque sclérosée[97] :

« Ce Hamlet de la politique grecque écrivit, par son action, quelques belles pages de notre histoire récente ; mais, avec son âme, il écrivit aussi quelques belles pages de notre littérature […]. Son âme nous la sentons palpiter dans ses livres, y compris dans ses pages les plus dogmatiques et les plus fanatiques ; c'est l'âme la plus tourmentée de notre littérature. […] Perdu dans l'infini de son propre moi, il luttait sans répit pour saisir le sens de son existence, aidé en cela par la double influence du Zarathoustra de Nietzsche et du Culte du Moi de Barrès. […] Il nous laisse principalement une âme riche et très forte, malade, qui nous intéresse incomparablement plus que les histoires simplistes que nous racontent depuis un demi-siècle nos écrivains. Íon Dragoúmis fut le premier prosateur grec à sentir l'existence de l'homme intérieur. C'est son titre de gloire dans l'histoire de notre littérature[98] ».

La querelle linguistique

Dans la question linguistique entre puristes et démoticistes, Íon Dragoúmis se déclara pour la langue populaire et écrivit toutes ses œuvres en démotique.

Avant et après la guerre d'indépendance, un débat eut lieu quant à la langue que devrait avoir la Grèce après sa libération. De nombreux érudits comme Adamántios Koraïs désiraient donner à la Grèce régénérée une langue régénérée, la plus proche possible de celle des auteurs classiques. Dionýsios Solomós, pour l'emploi du démotique, reprochait aux « pédants » de ne pas tenir compte de l'évolution naturelle des langues. Tout au long du XIXe siècle, et pendant une bonne partie du XXe siècle (jusqu'en 1976), la Grèce connut la « diglossie » : elle avait deux langues. D'un côté, la population parlait une langue « populaire », « démotique » (en fait des langues ou dialectes locaux). De l'autre, au sommet de la pyramide sociale, les lettrés, les gens instruits, utilisaient une langue «purifiée», la « katharévousa », inspirée d'un dialecte attique déjà purifié au IIe siècle et dont on avait retiré les emprunts aux autres langues (principalement le turc). Cette langue était avant tout une langue écrite et incompréhensible pour la grande majorité de la population. À la fin du XIXe siècle, nombre d'écrivains s'intéressant au peuple (comme dans les nouvelles paysannes) et désirant aussi moderniser la Grèce considéraient qu'il fallait une langue commune et adaptée aux réalités modernes. Seule la langue démotique offrait selon eux ces caractéristiques. Un des promoteurs du démotique fut le linguiste installé en France Yánnis ou Jean Psicharis qui plaça le débat sur le terrain politique. Ce gendre d'Ernest Renan (qui se demandait déjà Qu'est-ce qu'une nation ?) écrivit en 1888 : « Une nation, pour devenir une nation a besoin de deux choses : élargir ses frontières et créer sa propre littérature. Dès qu'elle montre qu'elle connaît la valeur de sa langue populaire et dès qu'elle cesse d'en avoir honte, nous la voyons devenir une nation »[99] - [100] - [101]. Ce type de discours inspira Dragoúmis : « Le démoticisme n’est pas seulement un sentiment, la conception de quelques hommes intelligents ; il est aussi une force morale, puisqu'il nous pousse au combat[102] ».

Le Sang des Martyrs et des Héros

Le roman, d'influence barrésienne, doit son titre aux Scènes et doctrines du nationalisme. Le voyage de Sturel et Saint-Phlin en Lorraine dans L'Appel au soldat pourrait aussi avoir servi d'inspiration pour le roman dont une bonne partie est constituée d'un voyage à travers la Macédoine. Il appartient à la veine « décadentiste » caractéristique des romans grecs de cette époque : subjectivisme, utilisation de correspondances symboliques, narration hétérodiégétique[N 5], mais il s'en détourne. Le personnage principal, Alexis, ne reste pas dans sa chambre comme les héros décadents : il sort et il voyage pendant l'hiver dont le froid rappelle la mort. Les émotions et attitudes de la sensibilité décadente sont exprimées pour être dépassées. Le récit est celui d'une crise surmontée et se termine l'été. Le récit est encadré par deux parties (prologue, dernier chapitre et épilogue) mystiques, lui donnant une forme d'« épopée du Salut ». Le texte combine en effet la forme littéraire du reportage journalistique et celle des textes religieux comme les Évangiles. Les premiers chapitres sont consacrés à la description (nationaliste et très bulgarophobe) de la situation en Macédoine par le biais d'un voyage réalisé par Alexis. La fin évoque le héros Pavlos Melas, à la fois comme un officier grec et comme le Christ Rédempteur se sacrifiant pour la cause nationale grecque. Alexis, double littéraire de l'auteur, est présenté comme Saul ayant sa révélation sur le chemin de Damas. Un épisode du roman évoquant une visite à Philippes fait une référence directe à l'apôtre[103].

La figure d'Agnès, inspirée de la jeune femme, Sapho, rencontrée à Monastir en 1902, lui permet d'opposer à la « vieille Grèce », « veule et pourrissante » qui écrase la « belle jeune fille d'Ionie », cristallisation de l'idéal de la femme grecque, incarnant l'âme populaire authentique. Elle offre aussi la possibilité d'une relation sensuelle avec la « terre aimée » qu'elle représente[16].

Samothrace

L'ouvrage est d'abord paru dans la revue Ο Νουμάς qui avait été fondée en 1903 pour défendre la cause démoticiste dans la querelle linguistique qui agitait alors la Grèce[104]. Si l'influence barrésienne est encore présente, celle de Nietzsche y est très forte : Ainsi parlait Zarathoustra auquel l'auteur emprunte « Toute joie veut l'éternité » ; le Crépuscule des Idoles où est puisé l'anti-rationalisme ; mais aussi La Volonté de puissance ou la Généalogie de la Morale. En fait, il semblerait que ce fut Barrès qui aurait suggéré à Dragoúmis de lire Nietzsche. Le roman est aussi une nouvelle étape dans l'exposition de l'introspection de Dragoúmis. Il y exprime ses tentatives de concilier nationalisme et individualisme[105].

C'est dans cet ouvrage qu'il développe son concept de la « communauté », cette entité constitutive de son hellénisme. La communauté lui permet alors de concilier l'individualisme, « séparation radicale qui culmine dans l'isolement narcissique avant de basculer dans [...] le cosmopolitisme » et le nationalisme, « oubli de soi dans l'identification fusionnelle ». L'île est alors la représentation métaphorique à la fois de la communauté et de l'identité du narrateur[106].

Ceux qui sont vivants

Le livre est une sorte de pêle-mêle de réflexions consacrées à Constantinople. Dragoúmis en eut l'idée dès sa première visite dans la ville en 1904. Celle-ci donna lieu à un article « Στην Πόλη » (« À Constantinople ») paru en 1905 dans Ο Νουμάς. Paru en 1911, l'ouvrage mêle des réflexions politiques, des souvenirs de Constantinople et des événements politiques dont l'auteur fut le témoin. Il y raconte sa découverte de la ville et ses promenades à travers celle-ci. Il s'attaque au patriarcat et à son rôle dans l'identité nationale. Il critique aussi le « levantisme » des élites grecques constantinopolitaines à qui il reproche leur cosmopolitisme. Il évoque Athanásios Souliótis-Nikolaïdis, leur Organisation de Constantinople et les épisodes de la révolution Jeunes-Turcs. Il développe tout un chapitre sur la « race » et il défend la langue démotique[107].

Ceux qui sont vivants est dédié à son ami, le poète Periklís Yannópoulos, qui venait de se suicider et à qui, au-delà de la douleur de la perte d'un être cher, il reprochait d'avoir fui ses responsabilités urgentes au service de la nation. Dragoúmis critique donc ici encore le caractère stérile selon lui de l'esthétisme décadentiste. Il fait de Yannópoulos l'antithèse de Pavlos Melas[108].

Arrêt

Publié après sa mort par son frère Philippos, Arrêt est un roman inachevé de Dragoúmis. Il fut commencé puis abandonné lors de l'exil corse. Le livre est composé de deux parties. La première est proche du Sang des martyrs et des héros ou de Samothrace par son côté récit largement inspiré de la vie de Dragoúmis, hormis le changement du double littéraire qui est dès lors prénommé « Dimitris ». La seconde partie (intitulée « Ma Sagesse » Η Γνώση μου) se rapproche de Ceux qui sont vivants puisqu'elle est une succession de réflexions et pensées de Dragoúmis[109].

Dans la partie romanesque, Dimitris, fatigué de la politique se réfugie en France pour se consacrer à l'écriture. Mais, il en est empêché par divers événements : l'idylle entre sa cousine Natalia et un Russe Pavlos ; sa propre aventure avec une Grecque mariée[N 6] ; la maladie puis la mort de sa sœur adorée Alexandra. Ce dernier épisode est le plus révélateur de la relation très trouble que Dragoúmis entretint avec ses sœurs, à la limite de l'inceste[109].

« Ma Sagesse » permet de mesurer l'évolution philosophique de Dragoúmis. Toujours nietzschéen, il s'est éloigné d'Ainsi Parlait Zarathoustra ou Par-delà le Bien et le Mal pour se rapprocher du Gai Savoir. Il intègre totalement le relativisme de Nietzsche qui lui permet de développer son propre « perspectivisme » et scepticisme. Dragoúmis s'interrogeait alors sur son passé et ses actions qu'il remettait en perspective après les avoir sévèrement jugés[109].

Annexes

Ouvrages de Íon Dragoúmis

Note : Le frère de Íon Dragoúmis, Philippos réalisa les éditions posthumes des années 1920.

- To Moνοπάτι (Le Sentier), vers 1902, édition posthume en 1925.

- (Sous le pseudonyme d'Idas), Mαρτύρων καί Hρώων αίμα (Le Sang des martyrs et des héros.), (1907) traduit du grec et annoté par Marc Terrades, « Études grecques », L'Harmattan, 2002. (ISBN 2-7475-2840-5)

- To Έθνoς, oι Tάξες καί o Ένας (La Nation, les classes et l'Un), article de 1907.

- (Sous le pseudonyme d'Idas), Σαμοθράκη (Samothrace), (1909), traduit du grec et annoté par Marc Terrades, « Études grecques », L'Harmattan, 2003. (ISBN 2-7475-5024-9)

- Όσoι Zωντανoί (Ceux qui sont vivants), 1911.

- Eλληνικός Πoλιτισμός (Culture grecque), 1914.

- Πρoγραμματικoί πoλιτικoί στoχασμoί (Réflexions pour un programme politique), article de 1916.

- Tο μάθημα των πραμάτων (La leçon des choses), in Πoλιτική Eπιθεώρησις, no 75, .

- (fr) Mémoire sur les affaires de Grèce adressé à la Conférence de la Paix à Paris, Ajaccio, 1919.

- (fr) Second mémoire sur la question grecque adressé à Conférence de la Paix à Paris, Skopélos, 1919.

- Σταμάτημα (Arrêt), 1917, édition posthume en 1927.

- O Eλληνισμός μoυ καί oι Έλληνες (Mon Hellénisme et les Grecs), extraits de son Journal (1903-1909), édition posthume en 1927.

- Φύλλα Hμερoλoγιoύ (Pages de Journal), introduction et notes de Théodoros Sotiropoulos, Hermés, Athènes : vol. 5 1913-1917 (1986) ; vol. 6 1918-1920 (1987) ; vol. 1 1895-1902 (1988) ; vol. 4 1908-1912 (1988).

- Άπαντα Ίωνος Δραγούμη (Œuvres complètes), Néa Thésis, Athènes, 1992.

- 10 άρθρα του στo « Νουμά » (Dix articles publiés dans « Nouma »), introduction de D. Tangopoulos, Rigopoulos, Thessalonique, 1994.

- Tα Tετράδια τoυ Ίλιντεν (Les Cahiers de la Saint-Élie), Petsiva, Athènes, 2000. Récit des événements de Macédoine.

Ouvrages sur Íon Dragoúmis

- Ionna Constandulaki-Chantzou, Barrès et la Grèce. Deux lettres à Ion Dragoumis., Paris, Honoré Champion, coll. « Barrès. Une tradition dans la modernité. / Actes du colloque de Mulhouse, Bâle et Fribourg-en-Brisgau », (réimpr. 1991), 331 p. (ISBN 2-85203-205-8)

- Marc Terrades, Le Drame de l'hellénisme : Ion Dragoumis (1878-1920) et la question nationale en Grèce au début du XXe siècle, Paris, L'Harmattan, , 408 p. (ISBN 2-7475-7788-0, lire en ligne)

Ouvrages généraux

- (en) Hellenic Army General Staff, An Index of events in the military history of the greek nation, Athènes, Hellenic Army General Staff, Army History Directorate, , 1re éd., 471 p. (ISBN 978-960-7897-27-5)

- (en) Richard Clogg, A Concise History of Greece, Cambridge, Cambridge U.P., , 257 p., poche (ISBN 978-0-521-37830-7, LCCN 91025872)

- (fr) Georges Contogeorgis, Histoire de la Grèce, Paris, Hatier, coll. Nations d'Europe, , 477 p. (ISBN 978-2-218-03841-9)

- (fr) Joëlle Dalègre, Grecs et Ottomans. 1453-1923, de la chute de Constantinople à la disparition de l'Empire ottoman., Études grecques, L'Harmattan, 2002, (ISBN 2747521621)

- (en) Constantin Dimaras, History of Modern Greek Literature., State University of New York Press, 1972. (ISBN 0873952308)

- (en) Anastasia Karakasidou, « Pavlos Melas », in Maria Todorova, Balkan Identities. Nation and Memory., Hurst, 2004, (ISBN 1850657157)

- (fr) Nicolas Svoronos, Histoire de la Grèce moderne, Paris, P.U.F, coll. « Que Sais-Je ? » (no 578), , 128 p..

- (en) Yannis Koliopoulos et Thanos Vérémis, Greece : the modern sequel : from 1 831 to the present. Londres : Hurst & Company, 2002. (ISBN 1850654638)

- (fr) Henri Tonnet, Histoire du roman grec des origines à 1960, Paris/Montréal, L'Harmattan, coll. « Études grecques », , 304 p. (ISBN 2-7384-4639-6).

- (fr) Apostolos Vacalopoulos, Histoire de la Grèce moderne, Roanne, Horvath, , 330 p. (ISBN 2-7171-0057-1).

- (en) James P. Verinis, « Spiridon Loues, the modern foustanéla and the symbolic power of pallikariá at the 1896 Olympic Games. », Journal of Modern Greek Studies., vol. 23, 2005.

- (fr) Mario Vitti, Histoire de la littérature grecque moderne., Hatier, Confluences, 1989. (ISBN 9607303016)

Liens externes

Arbre généalogique de la famille Dragoúmis

| Márkos Dragoúmis (1770-1854) | Zoé Sofianou-Deligianni | Stéphanos Georgantas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Ioannis | Nikólaos (1809-1879) | Eufrosyne Georganta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Zoe (1843-1894) | Marika (1846-1941) | Márkos (1840-1909) | Stéphanos (1842-1923) | Eliza Kontogiannaki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Pavlos Melas (1870-1904) | Natalia (1872-1973) | Nikos (1874-1933) | Efi (1875-1964) Charikleia (1876-1966) | Íon (1878-1920) | Alexandra (1880-1976) | Zoe (1882-1964) | Markos (1884-1888) Marika (1886-1939) | Philippos (1890-1980) | Alexandros (1891-1977) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Notes

- Cf. infra à propos d’Arrêt ou Voyou pour Pénélope Delta.

- Le Monténégro prétexta n'avoir pas reçu de réponse à sa demande de rectification de sa frontière avec les régions albanaises de l'Empire ottoman.

- C'est Dragoúmis qui écrit en gras

- Dans le numéro consacré à Íon Dragoúmis de la revue Néa Hestia du 15 mars 1941.

- Le narrateur est extérieur au récit, mais il rend compte des impressions, émotions et sentiments d'un seul des personnages, ici Alexis, le double du narrateur.

- Réminiscence de sa liaison avec Pénélope Delta.

Références

- « https://www.ascsa.edu.gr/index.php/archives/ion-dragoumis-finding-aid » (consulté le )

- Evstathiou Diakopoulou, O Tektonismos stin Ellada (La Franc-Maçonnerie en Grèce), Ionios Philosophiki, Corfou, 2009, p. 250.

- Terrades 2005, p. 75.

- Terrades 2005, p. 33.

- Terrades 2005, p. 76.

- Terrades 2005, p. 77.

- Terrades 2005, p. 79.

- M. Terrades, Préface au Sang des martyrs et des héros., p. 7.

- Terrades 2005, p. 81.

- Ionna Constandulaki-Chantzou, « Barrès et la Grèce. Deux lettres à Íon Dragoúmis. », p. 252-253.

- Terrades 2005, p. 131.

- Terrades 2005, p. 82-83.

- Terrades 2005, p. 84-85.

- Journal, février 1900, cité par Terrades 2005, p. 86

- Journal, novembre 1900, cité par Terrades 2005, p. 93

- Terrades 2005, p. 122-123.

- Clogg 1992, p. 74-75.

- Svoronos 1964, p. 81-82.

- Terrades 2005, p. 102-103.

- Vacalopoulos 1975, p. 200-202.

- Terrades 2005, p. 108-109.

- Terrades 2005, p. 108-113.

- Préface de Marc Terrades pour Le Sang des martyrs et des héros., p. 22-23.

- Terrades 2005, p. 114.

- J.P. Verinis, op. cit., p. 147-148.

- Giannis Koliopoulos et Thanos Veremis, Greece : the modern sequel, p. 213.

- Anastasia Karakasidou, « Pavlos Melas », p. 198.

- Terrades 2005, p. 116-120.

- Terrades 2005, p. 130 et 366-367.

- Terrades 2005, p. 127-128.

- Terrades 2005, p. 162-163.

- Terrades 2005, p. 164.

- Terrades 2005, p. 160-161.

- cf. infra.

- Terrades 2005, p. 165.

- Terrades 2005, p. 165-167.

- Terrades 2005, p. 181-182.

- Vacalopoulos 1975, p. 211-213.

- Clogg 1992, p. 79-81.

- Vacalopoulos 1975, p. 215.

- Terrades 2005, p. 245-246.

- Vacalopoulos 1975, p. 215-216.

- An Index of events in the military history of the greek nation., p. 95-98.

- Terrades 2005, p. 249-250.

- Terrades 2005, p. 255.

- Terrades 2005, p. 368-369.

- M. Terrades, Préface au Sang des martyrs et des héros., p. 9-10 et Le Drame de l'hellénisme, p. 250.

- Terrades 2005, p. 251.

- Clogg 1992, p. 83.

- Terrades 2005, p. 253.

- Terrades 2005, p. 262.

- Terrades 2005, p. 256-257 et 370.

- Terrades 2005, p. 49.

- Terrades 2005, p. 254.

- Terrades 2005, p. 256.

- Terrades 2005, p. 299.

- Terrades 2005, p. 258.

- Vacalopoulos 1975, p. 220-224.

- Clogg 1992, p. 89-91.

- Terrades 2005, p. 260.

- Terrades 2005, p. 261-278.

- Terrades 2005, p. 285.

- Cité par Terrades 2005, p. 287

- Terrades 2005, p. 291.

- Terrades 2005, p. 292-293.

- M. Terrades, Préface au Sang des martyrs et des héros., p. 10.

- Terrades 2005, p. 292.

- Terrades 2005, p. 296.

- Terrades 2005, p. 298.

- Cité par Terrades 2005, p. 297

- Terrades 2005, p. 300.

- Terrades 2005, p. 302-303.

- A. Vacalopoulos, op. cit., p. 229 et Anastasia Karakasidou, « Pavlos Melas », p. 202.

- Terrades 2005, p. 306-309.

- C. Tsoucalas, La Grèce de l'indépendance aux colonels, p. 13.

- Contogeorgis 1992, p. 352.

- in Clogg 1992, p. 47.

- Clogg 1992, p. 60.

- Terrades 2005, p. 28.

- Terrades 2005, p. 15-16.

- Terrades 2005, p. 18-19.

- Terrades 2005, p. 20.

- Terrades 2005, p. 143-144.

- Terrades 2005, p. 21.

- Terrades 2005, p. 224.

- Terrades 2005, p. 221-222.

- Ceux qui sont vivants, cité par Terrades 2005, p. 214-215

- Terrades 2005, p. 218-219.

- Terrades 2005, p. 224-255.

- M. Terrades, Le Drame de l'hellénisme, p. 22 et Costa Carras, « Greek Identity:A Long View » in Maria Todorova, Balkan Identities. Nation and Memory., Hurst, 2004, (ISBN 1850657157)

- C. Th. Dimaras, History of Modern Greek Literature., p. 411-412.

- Tonnet 1996, p. 168.

- Tonnet 1996, p. 83-120.

- Tonnet 1996, p. 121-158.

- Tonnet 1996, p. 159-164.

- Tonnet 1996, p. 186-187.

- Terrades 2005, p. 322.

- Cité par Terrades 2005, p. 323

- Clogg 1992, p. 50 et 103.

- Vacalopoulos 1975, p. 145 et 183-184.

- Terrades 2005, p. 192-193 et 201-204.

- Ceux qui sont vivants, cité par Terrades 2005, p. 208

- Terrades 2005, p. 120-125.

- Terrades 2005, p. 127.

- Terrades 2005, p. 133-138.

- Terrades 2005, p. 152.

- Terrades 2005, p. 184-185.

- Terrades 2005, p. 186-187.

- Terrades 2005, p. 294-295.