Études en odontologie en France

En France, les études en sciences odontologiques (aussi nommées études de chirurgie dentaire) durent six à neuf ans après le baccalauréat et se déroulent au sein d'une unité de formation et de recherche (UFR) d’odontologie (aussi nommée faculté de chirurgie dentaire) de l'université française. Elles s'achèvent par la soutenance d'une thèse d'exercice permettant l'obtention du diplôme d'État de docteur en chirurgie dentaire, indispensable à l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste sur le territoire.

| Études en odontologie en France | |

Certification du Ministère de l'Enseignement Supérieur garantissant son contrôle et l'authenticité du diplôme. | |

| Lieu | |

|---|---|

| Établissement | Université |

| Direction | Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la santé, |

| Nombre de structures | 16 |

| Nombre d'étudiants | 7 681(en 2015-2016, étudiants inscrits de la 2e année à la 6e année ainsi que les internes en odontologie)[1] |

| Sélection | |

| Niveau ou grade requis | niveau 4 CEC |

| Entrée par concours ou diplôme | Inscription de droit puis concours en fin de parcours accès santé spécifique (PASS) et la licence option accès santé (LAS). |

| Diplôme | |

| Durée de la formation | 6 ans à 9 ans |

| Diplôme délivré | Diplôme d'État de docteur en chirurgie dentaire |

| Niveau délivré | niveau 6 CEC |

| Grade délivré | Master |

| Débouchés | |

| Professions accessibles | Chirurgien-dentiste Chirurgien-dentiste spécialiste en orthopédie-dento-faciale Chirurgien-dentiste spécialiste en chirurgie orale Chirurgien-dentiste spécialiste en médecine bucco-dentaire |

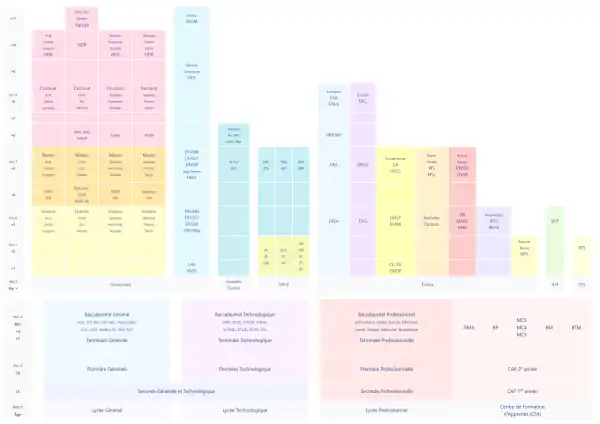

Déroulement des études

Conformément à la réforme Licence-Master-Doctorat ("LMD"), le cursus en sciences odontologiques se divise en trois cycles obligatoires[2] - [3] :

- Premier cycle : diplôme de formation générale en sciences odontologiques (3 ans, niveau licence)

- Première année commune aux études de santé (PACES) : 1re année (concours d'entrée)

- Diplôme de formation générale en sciences odontologiques 2 (DFGSO 2) : 2e année

- Diplôme de formation générale en sciences odontologiques 3 (DFGSO 3) : 3e année

- Deuxième cycle : diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques (2 ans, niveau master)

- Diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques 1 (DFASO 1) : 4e année

- Diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques 2 (DFASO 2) : 5e année

- Troisième cycle court (TCC) : thèse d'exercice (un an)

- Année de thèse 1 (T1) : 6e année

- Diplôme d'État de docteur en chirurgie dentaire (omnipratique)

- Année de thèse 1 (T1) : 6e année

- Troisième cycle long (TCL) : Internat en odontologie (accessible sur concours à partir de la 5e année)

- 1re année d'internat : 6e année

- 2e année d'internat : 7e année

- 3e année d'internat : 8e année

- Diplôme d'études spécialisées en orthopédie dento-faciale (DESODF) et diplôme d'État de docteur en chirurgie dentaire.

- Diplôme d'études spécialisées en médecine bucco-dentaire (DESMBD) et diplôme d'État de docteur en chirurgie dentaire.

- 4e année d'internat : 9e année

- Diplôme d'études spécialisées en chirurgie orale (DESCO) et diplôme d'État de docteur en chirurgie dentaire.

Premier cycle : Diplôme de formation générale en sciences odontologiques (DFGSO)

Le diplôme de formation générale en sciences odontologiques sanctionne la première partie des études en vue du diplôme d'État de docteur en chirurgie dentaire; il comprend six semestres de formation validés par l'obtention de 180 crédits européens, correspondant au niveau licence[4].

Cette formation a pour objectifs :

- L'acquisition d'un socle de connaissances scientifiques indispensables à la maîtrise ultérieure des savoirs et des savoir-faire nécessaires à l'exercice de la profession de chirurgien dentiste. Cette base scientifique englobe la biologie, certains aspects des sciences exactes et plusieurs disciplines des sciences humaines et sociales[2] ;

- L'acquisition de connaissances dans les domaines de la sémiologie médicale, de la pharmacologie et des disciplines odontologiques[2] ;

- L'apprentissage du travail en équipe et des techniques de communication, nécessaires à l'exercice professionnel[2].

L'accent est mis sur l'acquisition des concepts indispensables à acquérir de manière à rendre possible la formation tout au long de la vie.

L'enseignement comprend un tronc commun permettant l'acquisition de compétences et de connaissances :

- Communiquer[2] ;

- Apprendre à établir un diagnostic[2] ;

- Concevoir une proposition thérapeutique[2] ;

- Comprendre une démarche de soins coordonnés[2] ;

- Apprendre à assurer les gestes de première urgence[2] ;

- Appréhender les objectifs de santé publique[2] ;

- Connaître les règles juridiques, déontologiques et éthiques[2].

Quatre principes régissent l'acquisition de ces connaissances :

- le rejet de l'exhaustivité : l'enjeu est d'acquérir des concepts qui permettront à l'étudiant au cours de ses études ultérieures et de sa vie professionnelle de disposer des outils pour faire évoluer ses savoirs et ses savoir-faire. La progression très rapide des connaissances impose des choix et conduit à rejeter toute idée d'exhaustivité[2]. Elle rend aussi nécessaire une initiation à la recherche dans le champ de la santé[2] ;

- la participation active de l'étudiant : afin de favoriser l'efficience de la formation, il convient de privilégier, chaque fois que cela est possible, l'acquisition des connaissances à travers la participation active de l'étudiant sous forme de travaux dirigés, d'exposés, de résolution de cas, de stages pour lesquels un contrôle des connaissances adapté est mis en place[2] ;

- la pluridisciplinarité : les métiers de la santé, au service de l'Homme, s'appuient sur de nombreuses disciplines et l'apprentissage de la pluridisciplinarité est nécessaire. Cet apprentissage se fait par la mise en place d'unités d'enseignement faisant appel à des spécialistes de disciplines différentes autour de l'étude d'un organe, d'une grande fonction, d'une problématique de santé publique[2] ;

- l'ouverture : les métiers de la santé sont nombreux et variés de même que les pratiques professionnelles[2]. Il convient de préparer, dès le niveau licence, les différentes orientations professionnelles. Dans ce but, la formation comprend, outre un tronc commun, des unités d'enseignement librement choisies ou libres. Elles permettent un approfondissement des connaissances acquises dans le cadre du tronc commun[2]. Elles peuvent également correspondre à une initiation à la recherche à travers des parcours de masters. Elles peuvent enfin concerner des disciplines non strictement odontologiques. Elles permettent ainsi aux étudiants d'acquérir des spécificités et de s'engager éventuellement dans des doubles cursus qu'ils pourront développer au cours de la formation correspondant au niveau master[2].

Il n’y a pas de programme national mais une liste d’items constituant la « trame destinée à faciliter la réflexion des enseignants ainsi qu'une certaine harmonisation des programmes entre les universités »[4].

L'acquisition des connaissances et des compétences est appréciée soit par un contrôle continu et régulier qui doit être privilégié, soit par un examen final, soit par ces deux modes de contrôle combinés[2]. Une session de rattrapage intervient dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines après la publication des résultats semestriels[2]. Dans le respect du délai fixé à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, les établissements publient l'indication du nombre des épreuves, de leur nature, de leur durée, de leur coefficient ainsi que la répartition éventuelle entre le contrôle continu et le contrôle terminal et la place respective des épreuves écrites, orales, pratiques et cliniques[2]. Le président de l'université nomme le président et les membres des jurys d'examen[2].

Première année (PASS ou LAS)

La première année commune aux études de santé permet l'accès aux études de médecine, de chirurgie dentaire (odontologie), de pharmacie et de sage-femme[5]. Elle remplace la première année du premier cycle d'études médicales en France depuis l'année universitaire 2010-2011[6]. Elle se déroule au sein d'une UFR de médecine de l'Université française.

Pour être admissible en première année commune des études de santé, les candidats doivent justifier :

- soit du baccalauréat (de préférence scientifique, avec mention) ;

- soit du diplôme d'accès aux études universitaires ;

- soit d’un diplôme français ou étranger admis en dispense ou équivalence du baccalauréat en application de la réglementation nationale ;

- soit d’une qualification ou d’une expérience jugées suffisantes[7].

Comme pour toute formation du système LMD, l’année est découpée en deux semestres et en « unités d’enseignement » (UE) qui se voient attribuer un certain nombre de crédits ECTS.

Au premier semestre, les enseignements sont communs à toutes les filières[8]. Des épreuves constituant la première phase du concours sont organisées à la fin de celui-ci ; les étudiants mal classés peuvent être réorientés dans d’autres filières de l’université[9].

Au second semestre, les étudiants choisissent une ou des UE spécifique(s) à une filière, en plus de la formation commune. Les étudiants passent un concours à la fin de l’année débouchant sur quatre classements (médecine, odontologie, maïeutique, pharmacie)[10]. À l’issue de cette année sélective, seuls les candidats s’étant classés avec succès au concours d’odontologie pourront accéder aux études de chirurgie dentaire. Pour l’année 2015/2016, le numerus clausus du concours d’odontologie était de 1 199 places à l’échelle nationale[11].

| Université | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Aix-en-Provence/Marseille (Université d'Aix-Marseille) | 66 | 66 | 66 | 66 | 68 | 70 | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |

| Amiens (Université de Picardie) | - | - | - | - | - | - | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |

| Angers (Université d'Angers) | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |

| Antilles/Guyane (Université des Antilles et de la Guyane) | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 |

| Besançon (Université de Franche-Comté) | - | - | - | - | - | - | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 |

| Bordeaux (Université Bordeaux II) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |

| Brest (Université de Bretagne occidentale) | 19 | 19 | 19 | 23 | 23 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 |

| Caen (Université de Caen Normandie) | - | - | - | - | - | - | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 |

| Clermont-Ferrand (Université d'Auvergne) | 53 | 53 | 53 | 57 | 59 | 62 | 38 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |

| Corse (Université de Corse Pascal-Paoli) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

| Dijon (Université de Bourgogne) | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 27 |

| Grenoble (Université Joseph-Fourier - Grenoble 1) | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 |

| Lille (Université de Lille) | 70 | 70 | 70 | 85 | 96 | 108 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 |

| Lille (Université catholique de Lille) | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

| Limoges (Université de Limoges) | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 |

| Lyon (Université Claude-Bernard Lyon 1) | 76 | 76 | 76 | 80 | 82 | 84 | 49 | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 | 51 |

| Montpellier (Université Montpellier 1) | 54 | 54 | 54 | 54 | 57 | 59 | 50 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |

| Nancy (Université Nancy-I) | 56 | 56 | 56 | 66 | 69 | 79 | 56 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 61 |

| Nantes (Université de Nantes) | 61 | 61 | 61 | 67 | 70 | 73 | 36 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |

| Nice (Université Nice Sophia Antipolis) | 32 | 32 | 32 | 33 | 36 | 39 | 39 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |

| Nouvelle-Calédonie (Université de la Nouvelle-Calédonie) | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

| Paris-V (Université Paris Descartes) | 97 | 97 | 97 | 97 | 99 | 100 | 41 | 43 | 43 | 43 | 40 | 40 | 43 |

| Paris-VI (Université Pierre-et-Marie-Curie) | - | - | - | - | - | - | 37 | 39 | 39 | 39 | 36 | 36 | 36 |

| Paris-VII (Université Paris Diderot) | 77 | 77 | 77 | 77 | 79 | 81 | 39 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 42 |

| Paris-XI (Université Paris-Sud) | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 |

| Paris-XII (Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne) | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 |

| Paris-XIII (Université Paris 13 Nord) | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |

| Versailles/Saint-Quentin-en-Yvelines (Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines) | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 |

| Poitiers (Université de Poitiers) | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 |

| Polynésie française (Université de la Polynésie française) | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

| Reims (Université de Reims Champagne-Ardenne) | 56 | 56 | 56 | 59 | 65 | 72 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |

| Rennes (Université de Rennes I) | 52 | 52 | 52 | 58 | 62 | 64 | 45 | 45 | 45 | 45 | 44 | 43 | 41 |

| La Réunion (Université de La Réunion) | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

| Rouen (Université de Rouen) | - | - | - | - | - | - | 29 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |

| Saint-Étienne (Université Jean Monnet Saint-Étienne) | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 |

| Strasbourg (Université de Strasbourg) | 57 | 57 | 57 | 61 | 64 | 68 | 54 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |

| Toulouse (Université Toulouse III Paul Sabatier) | 65 | 65 | 65 | 65 | 68 | 70 | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 76 |

| Tours (Université François Rabelais) | - | - | - | - | - | - | 27 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 27 |

| TOTAL | 977 | 977 | 977 | 1 047 | 1 097 | 1 154 | 1 154 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 198 | 1 199 | 1 198 |

Les cellules en orange représentent les années de sélection effectuées par la PCEM1.

Les cellules en bleu représentent les années de sélection effectuées par la Paces.

Deuxième et troisième année (DFGSO 2 et DFGSO 3)

La deuxième et troisième année du diplôme de formation générale en sciences odontalgiques (DFGSO 2 et DFGSO 3) permettent de compléter la formation des étudiants en chirurgie dentaire en vue de l'obtention du diplôme de formation générale en sciences odontologiques (DFGSO) reconnu au grade licence[2]. Les étudiants doivent suivre une formation pratique et des stages cliniques d'initiation aux fonctions hospitalières devant leur permettre l'acquisition des compétences nécessaires à la bonne appréhension de leur futur rôle d'étudiant hospitalier[2]. Ces stages s'effectuent dans des structures hospitalières d'odontologie[4].

Les étudiants ayant validé deux années de médecine, de maïeutique ou de pharmacie peuvent, dans certaines conditions, faire valoir leur « droit au remords », et être admis en deuxième année d’odontologie (DFGSO 2)[12].

Les titulaires de certains diplômes, les élèves et anciens élèves des écoles normales supérieures et certains enseignants-chercheurs peuvent demander une entrée directe en troisième année (DFGSO 3)[13].

Deuxième cycle : diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques (DFASO)

Une fois le premier cycle achevé avec l'obtention du diplôme de formation générale en sciences odontologiques, l'étudiant poursuit son cursus par un second cycle d'une durée de deux années débouchant sur le diplôme de formation approfondi en sciences odontologiques, reconnu au grade de master[3].

La formation a pour objectifs :

- L'acquisition des connaissances scientifiques, médicales et odontologiques complétant et approfondissant celles acquises au cours du cycle précédent et nécessaires à l'acquisition des compétences pour l'ensemble des activités de prévention, le diagnostic et le traitement des pathologies acquises et congénitales de la bouche, des dents, des maxillaires et des tissus attenants, qui caractérise la pratique de l'art dentaire défini à l'article L. 4141-1 du code de la santé publique[3] ;

- L'acquisition des connaissances pratiques et des compétences cliniques dans le cadre des stages et de la formation pratique et clinique[3] ;

- Une formation à la démarche scientifique[3] ;

- L'apprentissage du raisonnement clinique[3] ;

- L'apprentissage du travail en équipe pluriprofessionnelle, en particulier avec les autres odontologistes[3] ;

- L'acquisition des techniques de communication indispensables à l'exercice professionnel[3] ;

- La sensibilisation au développement professionnel continu comprenant l'évaluation des pratiques professionnelles et l'approfondissement continu des connaissances[3].

L'enseignement comprend : Un tronc commun permettant l'acquisition de compétences et de connaissances pour :

- Communiquer avec le patient, son entourage et les autres professionnels du système de santé[3] ;

- Dépister, prévenir, assurer et maintenir la santé bucco-dentaire[3] ;

- Établir un diagnostic[3] ;

- Concevoir une proposition thérapeutique[3] ;

- Réaliser et coordonner les soins adaptés[3] ;

- Assurer les gestes de première urgence[3] ;

- Appréhender les objectifs de santé publique[3] ;

- Appliquer les règles juridiques, déontologiques et éthiques en rapport avec le futur exercice professionnel[3] ;

- Fonder sa pratique professionnelle sur des bases scientifiques[3].

Un parcours personnalisé au cours duquel l'étudiant pourra choisir d'approfondir ou de compléter ses connaissances :

- Dans un domaine de l'odontologie[3] ;

- En vue d'une orientation vers la recherche ; dans ce cadre, un parcours recherche est organisé. Les étudiants suivant ce parcours effectuent un stage de quatre semaines minimum dans une structure de recherche[3] ;

- Dans un domaine particulier autre que l'odontologie[3].

Ce parcours personnalisé comprend des unités d'enseignement librement choisies parmi des formations dispensées au niveau de l'université. Elles sont de préférence en continuité avec les unités d'enseignement librement choisies au cours du premier cycle. Des parcours types peuvent être proposés par l'unité de formation et de recherche d'odontologie[3].

L'acquisition des connaissances et des compétences est appréciée soit par un contrôle continu et régulier qui doit être privilégié, soit par un examen final, soit par ces deux modes de contrôle combinés[3]. Une session de rattrapage intervient dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines après la publication des résultats semestriels[3]. Dans le respect du délai fixé à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, les établissements publient l'indication du nombre des épreuves, de leur nature, de leur durée, de leur coefficient ainsi que la répartition éventuelle entre le contrôle continu et le contrôle terminal et la place respective des épreuves écrites, orales, pratiques et cliniques[3]. Le président de l'université nomme le président et les membres des jurys d'examen[3].

Quatrième année (DFASO 1)

La quatrième année d'études en sciences odontologiques correspond à la première année en vue du diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques. Les étudiants gagnent le statut d’externe des hôpitaux en odontologie ; ils sont affectés au service d'odontologie d'un centre hospitalier universitaire et participent aux fonctions hospitalières[3]. Les cours théoriques sont orientés vers la clinique[3].

Cinquième année (DFASO 2)

La cinquième année d'études en sciences odontologiques correspond à la seconde et dernière année de formation en vue du diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques. Les personnes diplômées dans l'année 2014-2015 ont le grade master[14]. L'étudiant poursuit son activité hospitalière en tant qu'externe des hôpitaux en odontologie tout en effectuant des stages cliniques et suivant des cours théoriques cliniques[3].

À la fin de la deuxième année, les étudiants passent le certificat de synthèse clinique et thérapeutique (CSCT)[15]. Ce certificat permet à l’étudiant de prescrire de sa main des médicaments et produits de santé, d’effectuer des remplacements de chirurgiens-dentistes lors de leurs vacances ou d’être collaborateur d’un chirurgien-dentiste en tant qu’étudiant adjoint.

Troisième cycle

Le troisième cycle des études d'odontologie est différent du troisième cycle universitaire et ne donne pas le grade de doctorat[16] - [17] ou de niveau RNCP spécifique[18].

Troisième cycle court

Le troisième cycle court est accessible aux étudiants ayant obtenu le diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques (DFASO)[3]. Ce troisième cycle possède une durée de deux semestres. Il est consacré à l'approche globale du patient et à la préparation à l'exercice autonome de la profession[3]. Il permet l'obtention du diplôme d'État de docteur en chirurgie dentaire, obligatoire pour exercer la profession de chirurgien-dentiste sur le territoire[3].

Il permet à l'étudiant :

- D'approfondir ses connaissances et de parfaire ses compétences cliniques de façon interdisciplinaire et éventuellement dans une orientation clinique particulière[3] ;

- De participer à la continuité des soins et à la prise en charge des populations spécifiques[3] ;

- De parfaire ses compétences dans le domaine de la communication avec le patient, son entourage et les autres professionnels[3] ;

- De connaître les obligations réglementaires et médico-légales incombant à l'odontologiste et de les mettre en pratique[3] ;

- De prendre en compte la politique de santé publique dans le cadre de son exercice professionnel[3] ;

- D'évaluer ses pratiques professionnelles dans une démarche d'amélioration continue de la qualité des soins[3] ;

- De se préparer à la gestion du cabinet dentaire en vue de son futur exercice professionnel[3].

L'enseignement comprend un tronc commun conduisant à l'acquisition de compétences et de connaissances dans les domaines suivants[3] :

- Approfondissement disciplinaire[3] ;

- Santé publique[3] ;

- Insertion professionnelle[3] ;

- Préparation de la thèse[3].

Des unités d'enseignement optionnelles[3]. Les enseignements du troisième cycle court sont théoriques, dirigés, pratiques et cliniques et comportent l'accomplissement de stages[3]. Les enseignements sont organisés sous forme d'unités d'enseignement ; leur organisation et les modalités de contrôle des connaissances sont définies par les instances de l'université, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie[3].

Au cours des deux semestres de formation les étudiants accomplissent des stages hospitaliers[3]. Ces stages sont prévus dans le cadre d'un projet pédagogique et sont encadrés par des praticiens hospitaliers titulaires[3]. Les étudiants participent également à des actions de prévention d'intérêt général et/ou de santé publique[3]. Ils peuvent aussi accomplir des stages hospitaliers hors des structures hospitalières d'odontologie[3]. La validation de ces stages est prononcée par le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie sur avis motivé du praticien responsable de la structure d'accueil et repose sur un carnet de stage[3]. Les étudiants accomplissent également un stage actif d'initiation à la vie professionnelle auprès d'un chirurgien-dentiste, maître de stage agréé. Ce stage, dont la durée est définie (200 à 250 heures), doit permettre à l'étudiant de mettre en application, dans le cadre d'une autonomie contrôlée, les compétences acquises au cours de son cursus d'études[3].

Les étudiants soutiennent, à compter du deuxième semestre du troisième cycle court et au plus tard à la fin de l'année civile qui suit la validation du troisième cycle court, une thèse devant un jury désigné par le président de l'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie dans laquelle ils sont inscrits[3]. Une dérogation exceptionnelle à ce délai peut être accordée par le président de l'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie[3].

Ce jury comprend quatre membres dont :

- Un professeur des universités, praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, président[3] ;

- Trois autres membres dont au moins deux personnels enseignants et hospitaliers titulaires des centres de soins d'enseignement et de recherche dentaires. L'un de ces trois membres peut être un assistant hospitalier universitaire, un praticien hospitalier, un enseignant d'une autre discipline universitaire ou un directeur de recherche[3].

Une personnalité extérieure invitée sans voix délibérative peut être adjointe à ce jury[3]. La thèse consiste en un mémoire dactylographié, préparé sous la conduite d'un directeur de thèse[3]. Le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie désigne le directeur de thèse parmi les enseignants titulaires de l'unité de formation et de recherche d'odontologie[3]. La fonction de directeur de thèse peut cependant être confiée, par le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie, à un assistant hospitalier universitaire ou à un praticien hospitalier[3]. Cette fonction peut être exceptionnellement, dans les mêmes conditions, confiée à un enseignant extérieur à l'unité de formation et de recherche d'odontologie ou à un directeur de recherche[3]. Le sujet de la thèse doit être approuvé par le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie.

La thèse peut porter sur :

- L'analyse d'une thématique selon les principes de la médecine ou de l'odontologie fondée sur la preuve[3] ;

- La rédaction d'un protocole de recherche clinique ou d'une action de santé publique et/ou d'une présentation de résultats[3] ;

- Les activités réalisées au cours d'un stage dans une structure de recherche[3] ;

- Sur l'analyse d'un ou plusieurs cas cliniques « originaux », ou de données extraites de dossiers médicaux[3] ;

- Sur une recherche expérimentale et/ou clinique[3] ;

- Sur l'évaluation des pratiques professionnelles[3].

Le dépôt du sujet de thèse peut se faire avant l'entrée en troisième cycle court[3]. Le diplôme d’État de docteur en chirurgie dentaire est délivré aux étudiants ayant validé l'ensemble des enseignements des trois cycles de formation et ayant soutenu leur thèse avec succès[19]. Son niveau d'études correspond à Bac+6[3].

Par sa formation sanctionnée par son diplôme d'État de docteur en chirurgie dentaire, le chirurgien-dentiste omnipraticien peut exercer dans différents domaines propres à l'odontologie, notamment :

- la chirurgie bucco-dentaire ;

- l'endodontie ;

- l'implantologie ;

- l'occlusodontie ;

- l'odontologie conservatrice et restauratrice ;

- l'odontologie médico-légale ;

- l'odontologie du sport ;

- l'orthopédie dento-faciale ;

- la parodontie ;

- la pédodontie ;

- la prothèse dentaire.

Troisième cycle long : Diplôme d'études spécialisées (DES)

Le troisième cycle long correspond depuis 2011 à l'internat en odontologie[20]. Il est accessible aux étudiants en odontologie par un concours national se déroulant à l'issue du second semestre de la cinquième année d'études en sciences odontologiques (DFASO 2)[21]. Avant 2011, le troisième cycle long s'échelonnait sur trois ans à l’issue desquels les étudiants obtenaient l’attestation d’études approfondies en chirurgie dentaire et, après soutenance d’une thèse, le diplôme d’État de docteur en chirurgie dentaire et le titre d’ancien interne en odontologie[22]. Depuis 2011, les étudiants ayant réussi le concours de l'internat en odontologie et ayant soutenu avec succès leur mémoire ainsi que leur thèse d'exercice obtiennent le diplôme d’État de docteur en chirurgie dentaire et le titre de chirurgien-dentiste qualifié spécialiste, ancien interne en odontologie[23] - [24].

En France, un « diplôme d'études spécialisées » (DES) est délivré aux médecins, pharmaciens ou chirurgiens-dentistes ayant effectué une formation de 3e cycle hospitalière, de 3 à 6 ans en fonction des spécialités, et soutenu un mémoire. Cette formation correspond à l'internat. Avec les réformes successives adoptées depuis la fin des années 1990 (dont la création de l'internat et du DES de médecine générale), tous les nouveaux docteurs en médecine seront titulaires d'un DES, accompagnant leur diplôme d'État de docteur en médecine (commun à tous les médecins) et précisant leur spécialité. Le DES peut être complété par un DESC.

L'obtention d'un DES est conditionnée à la validation de trois éléments :

- la formation théorique (environ 200 heures), axée sur la spécialité ;

- la formation pratique : 6 à 10 semestres d'internat suivant les spécialités (6 semestres pour la médecine générale, 8 semestres pour la plupart des spécialités médicales, 10 semestres pour la plupart des spécialités chirurgicales). Pour l'internat en pharmacie, les filières d'innovation pharmaceutique et recherche (IPR, anciennement appelée pharmacie spécialisée jusqu'en 2008), de pharmacie (hospitalière et industrielle), et de biologie médicale durent également 8 semestres soit 4 ans. Les semestres à accomplir dépendent de la maquette de chaque DES définie par arrêté ministériel ;

- la soutenance d'un mémoire, distinct de la thèse de médecine, portant sur un sujet de la spécialité. Pour l'internat en pharmacie, la soutenance du mémoire de DES est souvent combinée à la soutenance de la thèse d’exercice de docteur en pharmacie.

En France, les diplômes d'études spécialisées complémentaires (DESC) étaient jusqu'en 2017[25] des formations complémentaires à l'intention des internes (étudiants en médecine ou en pharmacie de troisième cycle), destinés à compléter leurs connaissances dans un domaine particulier de leur spécialité (DESC du groupe I), ou parfois, à remplacer leur spécialité elle-même (DESC du groupe II ou DESCQ, « DESC qualifiant »).

Peuvent accéder au troisième cycle long des études odontologiques, en vue d'une formation qualifiante, sous réserve de réussite aux épreuves d'un concours national d'internat en odontologie :

- Les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études odontologiques en France[26] ;

- Les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté d'Andorre ayant validé une formation de base de praticien de l'art dentaire telle que définie au 2 et au 3 de l'article 34 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles[26].

Le concours d'internat en odontologie est organisé au niveau national par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière[26]. Un arrêté fixant l'ouverture des épreuves est pris annuellement par le ministre chargé de la santé[26].

Les étudiants peuvent se présenter au concours de l'internat à deux reprises[26] :

- La première fois au cours de l'année universitaire au terme de laquelle ils remplissent les conditions prévues à l'article R. 634-1 ;

- La deuxième fois au cours de l'année universitaire suivante.

Toutefois, en cas d'empêchement de participer aux épreuves résultant d'un congé de maternité, de paternité, d'adoption, d'un cas de force majeure à caractère individuel ou collectif ou pour raison médicale dûment justifiée, la période durant laquelle peut être exercé le droit à concourir est prolongée de la durée nécessaire pour préserver le droit des candidats.

À l'issue du concours, la procédure nationale de choix de la spécialité, de l'interrégion et du centre hospitalier universitaire de rattachement est organisée par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière[26]. Les lauréats sont appelés à formuler leur choix, selon leur rang de classement et dans la limite du nombre de postes ouverts au concours, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur[26]. À l'issue de la procédure nationale de choix, la liste des lauréats, comprenant les affectations dans une spécialité, une interrégion et un centre hospitalier universitaire de rattachement, est publiée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière[26]. Un candidat peut renoncer au bénéfice du concours. Il en informe le Centre national de gestion, par écrit, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de son affectation. À cette condition, il conserve le droit de se présenter une deuxième fois au concours[26].

Depuis 2011, avec la mise en place de l'internat qualifiant, il existe désormais trois spécialités en odontologie[27] :

- le diplôme d'études spécialisées en chirurgie orale (DESCO)[27] : spécialité permettant la pratique d'actes de chirurgie orale et maxillo-faciale plus lourds. Cette spécialité est également accessible aux internes en médecine par l'intermédiaire des ECN. À la fin de l'internat, les chirurgiens, qu'ils soient issus de l'odontologie ou de la médecine, ont le même diplôme et les mêmes compétences. La formation dure quatre ans à l'issue de la cinquième année d'étude, soit Bac+9 pour exercer la profession de chirurgien-dentiste spécialiste en chirurgie orale ;

- le diplôme d'études spécialisées en médecine bucco-dentaire (DESMBD)[27] : spécialité permettant la prise en charge des patients à risque, porteurs d'une ou plusieurs pathologie(s) lourde(s), de diagnostiquer des pathologies bucco-dentaires et de gérer les conséquences de pathologies générales sur la sphère oro-faciale. La formation dure trois ans à l'issue de la cinquième année d'études, soit Bac+8 pour exercer la profession de chirurgien-dentiste spécialiste en médecine bucco-dentaire ;

- le diplôme d'études spécialisées en orthopédie dento-faciale (DESODF)[27] : spécialité permettant de corriger les dysharmonies dento-maxillo-faciales, les problèmes de positionnement dento-maxillaires et les problèmes d'occlusions. La formation dure trois ans à l'issue de la cinquième années d'études, soit Bac+8 pour exercer la profession de chirurgien-dentiste spécialiste en orthopédie dento-faciale .

La formation des internes en odontologie comprend :

- Un enseignement théorique organisé, dispensé et contrôlé par les unités de formation et de recherche (UFR) d'odontologie, suivant les modalités définies par le conseil d'administration de l'université sur proposition du conseil des études et de la vie universitaire et après avis du conseil de l'UFR d'odontologie. Cet enseignement peut être commun à plusieurs unités de formation et de recherche (UFR) d'odontologie[28] ;

- Une formation clinique, dispensée dans les services d'odontologie des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ou dans les services d'odontologie des établissements de santé, liés par convention à un centre hospitalier universitaire en application de l'article L. 6142-5 du code de la santé publique et agréés comme services formateurs par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, après avis d'une commission nationale d'agrément. Le rôle et la composition de cette commission sont définis par arrêté de ces ministres[28].

La formation clinique comporte six stages hospitaliers d'un semestre chacun durant lesquels les internes en odontologie reçoivent une formation approfondie correspondant aux différentes orientations cliniques définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé[28]. Ces stages sont effectués sous l'autorité du chef du pôle d'activité dans lequel l'interne est affecté[28]. À l'issue de l'internat, l’étudiant valide par la soutenance d'un mémoire son diplôme d'études spécialisées. Il doit également soutenir sa thèse d’exercice permettant l'obtention du diplôme d’État de docteur en chirurgie dentaire, spécialiste qualifié. Le nombre de postes mis au concours ainsi que leur répartition par spécialité, par inter-région et par centre hospitalier universitaire sont fixés chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, en tenant compte des besoins et des capacités de formation[28]. Pour l'année 2015/2016, le numerus clausus à l'internat d'odontologie était de :

- 53 places en orthopédie dento-faciale[29] ;

- 41 places en médecine bucco-dentaire[29] ;

- 15 places en chirurgie orale[29] .

Le certificat d'études cliniques spéciales mention orthodontie (CECSMO), qui permettait depuis 1987 d'accéder à la spécialité en orthopédie dento-faciale, et le diplôme d'études supérieures en chirurgie buccale (DESCB), crée en 1998, sont supprimés en 2012[30] - [31]. Des commissions de qualification entre le DESCB et l'internat qualifiant en chirurgie orale ainsi que le CECSMO et l'internat qualifiant qualifiant en Orthopédie dento-faciale existent désormais. Le choix d'une de ces spécialités implique le remords de l'exercice en tant qu'omnipraticien.

| Spécialité | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Chirurgie orale | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 |

| Médecine Bucco-dentaire | 14 | 59 | 35 | 42 | 42 | 41 |

| Orthopédie dento-faciale | 16 | 16 | 51 | 53 | 53 | 53 |

| TOTAL | 45 | 91 | 102 | 110 | 110 | 109 |

Diplôme d'études spécialisées en chirurgie orale (DESCO)

L'enseignement en vue du diplôme d'études spécialisées en chirurgie orale, accessible aux internes en médecine et en odontologie, a une durée de huit semestres[23] ; il comprend trois parties :

- une formation théorique complémentaire en odontologie pour les internes en médecine et en médecine pour les internes en odontologie au cours des semestres S1, S2, S3, S4. Elle comporte sept unités d'enseignement (UE)[23]. Six UE, différenciées en raison de la filière d'origine, et une UE commune à l'ensemble des internes. Chaque UE est enseignée sous la forme de séminaires nationaux ou inter-régionaux ;

- une formation théorique en chirurgie orale commune à tous les internes, quelle que soit leur filière d'origine. Elle comporte huit UE enseignées sous la forme de séminaires nationaux ou inter-régionaux[23] ;

- une formation pratique de huit semestres dont au moins six semestres dans des services validant en vue du DES de chirurgie orale (trois en odontologie et trois en chirurgie maxillo-faciale) et deux semestres au choix avec l'accord du coordonnateur inter-régional[23].

Pour se voir délivrer le DES de chirurgie orale, le candidat doit :

- valider l'intégralité des enseignements pratiques et des stages hospitaliers ;

- obtenir la moyenne générale à l'ensemble des épreuves écrites et orales ;

- soutenir avec succès son mémoire[23].

Le mémoire est soumis à un rapporteur désigné parmi les membres du jury. Le jury de validation est composé d'enseignants titulaires du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques à parts égales et du coordonnateur interrégional du DES de chirurgie orale[23].

L'étudiant ayant soutenu avec succès son mémoire ainsi que sa thèse d'exercice obtient le diplôme d’État de docteur en chirurgie dentaire et le titre de chirurgien-dentiste qualifié spécialiste en chirurgie orale, ancien interne en odontologie[23] - [24]. Son niveau d'études correspond à Bac+9[23].

| Université | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Aix-en-Provence/Marseille (Université d'Aix-Marseille) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| Bordeaux (Université Bordeaux II) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |

| Brest (Université de Bretagne occidentale) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| Clermont-Ferrand (Université d'Auvergne) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |

| Lille (Université de Lille) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| Lyon (Université Claude-Bernard Lyon 1) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |

| Montpellier (Université Montpellier 1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |

| Nancy (Université Nancy-I) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| Nantes (Université de Nantes) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| Nice (Université Nice Sophia Antipolis) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |

| Paris-V (Université Paris Descartes) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |

| Paris-VII (Université Paris Diderot) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |

| Reims (Université de Reims Champagne-Ardenne) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |

| Rennes (Université de Rennes I) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| Strasbourg (Université de Strasbourg) | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |

| Toulouse (Université Toulouse-III) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |

| TOTAL | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 |

Diplôme d'études spécialisées en médecine bucco-dentaire (DESMBD)

L'enseignement dispensé aux internes du diplôme d'études spécialisées en médecine bucco-dentaire a une durée de six semestres et comprend deux parties[23] :

- une formation théorique réalisée sous forme d'unités d'enseignement (UE) comprenant :

- une formation théorique en médecine, dont l'objectif est de compléter les notions médicales nécessaires à la prise en charge d'un patient présentant des pathologies lourdes et/ou spécifiques. Elle comporte six unités d'enseignement (UE 1 à UE 6) organisées au cours des semestres S1, S2, S3, et S4. Chaque UE est enseignée sous la forme de séminaires nationaux ou inter-régionaux[23],

- une formation théorique spécifique en médecine bucco-dentaire, qui comporte six UE, organisées au cours des semestres S1 à S6. Chaque UE est enseignée sous la forme de séminaires nationaux ou inter-régionaux[23] ;

- une formation pratique de six semestres[23].

Pour se voir délivrer le DES de médecine bucco-dentaire, le candidat doit :

- valider l'intégralité des enseignements pratiques et des stages hospitaliers ;

- obtenir la moyenne à l'ensemble des épreuves écrites et orales ;

- soutenir avec succès son mémoire[23].

Le mémoire est soumis à un rapporteur désigné parmi les membres du jury. Le jury de validation est composé d'enseignants titulaires du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques et du coordonnateur interrégional du DES de médecine bucco-dentaire[23].

L'étudiant ayant soutenu avec succès son mémoire ainsi que sa thèse d'exercice obtient le diplôme d’État de docteur en chirurgie dentaire et le titre de chirurgien-dentiste qualifié spécialiste en médecine bucco-dentaire, ancien interne en odontologie[23] - [24]. Son niveau d'études correspond à Bac+8[23].

| Université | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Aix-en-Provence/Marseille (Université d'Aix-Marseille) | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 |

| Bordeaux (Université Bordeaux II) | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 |

| Brest (Université de Bretagne occidentale) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |

| Clermont-Ferrand (Université d'Auvergne) | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |

| Lille (Université de Lille) | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 |

| Lyon (Université Claude-Bernard Lyon 1) | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |

| Montpellier (Université Montpellier 1) | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |

| Nancy (Université Nancy-I) | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |

| Nantes (Université de Nantes) | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |

| Nice (Université Nice Sophia Antipolis) | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| Paris-V (Université Paris Descartes) | 1 | 5 | 3 | 6 | 7 | 6 |

| Paris-VII (Université Paris Diderot) | 1 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 |

| Reims (Université de Reims Champagne-Ardenne) | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |

| Rennes (Université de Rennes I) | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |

| Strasbourg (Université de Strasbourg) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 |

| Toulouse (Université Toulouse-III) | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |

| TOTAL | 14 | 59 | 35 | 42 | 42 | 41 |

Diplôme d'études spécialisées en orthopédie dento-faciale (DESODF)

L'enseignement dispensé aux internes du diplôme d'études spécialisées en orthopédie dento-faciale (ODF) a une durée de six semestres[23]. Il comprend une formation théorique pouvant être réalisée sous la forme d'unités d'enseignement et une formation pratique[23].

Pour se voir délivrer le DES d'orthopédie dento-faciale, le candidat doit :

- valider l'intégralité des enseignements pratiques et des stages hospitaliers ;

- obtenir la moyenne générale à l'ensemble des épreuves écrites et orales des six semestres ;

- soutenir avec succès son mémoire.

Le mémoire est soumis à un rapporteur désigné parmi les membres du jury. Le jury de validation est composé d'au moins cinq enseignants titulaires, dont le coordonnateur interrégional du DES d'orthopédie dento-faciale et au moins deux membres titulaires du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques[23].

L'étudiant ayant soutenu avec succès son mémoire ainsi que sa thèse d'exercice obtient le diplôme d’État de docteur en chirurgie dentaire et le titre de chirurgien-dentiste qualifié spécialiste en orthopédie dento-faciale, ancien interne en odontologie[23] - [24]. Son niveau d'études correspond à Bac+8[23].

| Université | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Aix-en-Provence/Marseille (Université d'Aix-Marseille) | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 |

| Bordeaux (Université Bordeaux II) | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |

| Brest (Université de Bretagne occidentale) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Clermont-Ferrand (Université d'Auvergne) | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |

| Lille (Université de Lille) | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |

| Lyon (Université Claude-Bernard Lyon 1) | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 |

| Montpellier (Université Montpellier 1) | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |

| Nancy (Université Nancy-I) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |

| Nantes (Université de Nantes) | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |

| Nice (Université Nice Sophia Antipolis) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |

| Paris-V (Université Paris Descartes) | 1 | 1 | 7 | 6 | 6 | 6 |

| Paris-VII (Université Paris Diderot) | 1 | 1 | 7 | 6 | 6 | 6 |

| Reims (Université de Reims Champagne-Ardenne) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |

| Rennes (Université de Rennes I) | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |

| Strasbourg (Université de Strasbourg) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |

| Toulouse (Université Toulouse-III) | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |

| TOTAL | 16 | 16 | 51 | 53 | 53 | 53 |

Certificats d'études supérieures (CES) de chirurgie dentaire

Les certificats d'études supérieures de chirurgie dentaire sont destinés à permettre l'acquisition de connaissances théoriques, pratiques et méthodologiques approfondies dans les différentes disciplines de l'odontologie[33]. Ils sont délivrés par les universités habilitées à cet effet par arrêté des ministres chargés de l'Enseignement supérieur et de la santé[33]. Peuvent être admis à s'inscrire en vue des certificats d'études supérieures de chirurgie dentaire les titulaires d'un diplôme de praticien de l'art dentaire ouvrant droit à l'exercice de la profession dans le pays d'obtention ou dans le pays d'origine des candidats[33].

La liste des certificats d'études supérieures de chirurgie dentaire est fixée comme suit[33] :

- certificat d'études supérieures de biomatériaux en odontologie :

- mention caractérisation et évaluation,

- mention choix et mise en œuvre clinique ;

- certificat d'études supérieures d'anatomo-physiologie de l'appareil manducateur :

- mention fonctions-dysfonctions,

- mention ontogénie-phylogénie ;

- certificat d'études supérieures d'odontologie légale :

- mention expertise-responsabilités-réparation,

- mention thanatologie-identification-anthropologie ;

- certificat d'études supérieures d'odontologie chirurgicale, médecine buccale :

- mention odontologie chirurgicale,

- mention médecine buccale ;

- certificat d'études supérieures de parodontologie ;

- certificat d'études supérieures d'odontologie pédiatrique et prévention ;

- certificat d'études supérieures d'odontologie conservatrice et endodontie ;

- certificat d'études supérieures d'odontologie prothétique :

- mention prothèse conjointe,

- mention prothèse adjointe partielle,

- mention prothèse adjointe complète,

- mention prothèse maxillo-faciale ;

- certificat d'études supérieures de physiopathologie et diagnostic des dysmorphoses crânio-faciales.

Liste des unités de formation et de recherche (UFR) d'odontologie

Les étudiants en chirurgie dentaire sont formés au sein de seize unités de formation et de recherche (UFR) d'odontologie (aussi nommées facultés de chirurgie dentaire) réparties sur le territoire[34] :

- UFR d’odontologie de Brest – Université de Bretagne occidentale

- UFR d’odontologie de Bordeaux – Université II - Victor Segalen

- UFR d’odontologie de Clermont-Ferrand – Université d’Auvergne Clermont-Ferrand I

- UFR d’odontologie de Lille – Université de Lille

- UFR d’odontologie de Lyon – Université Claude-Bernard

- UFR d’odontologie de Marseille – Université de la Méditerranée Aix-Marseille II

- UFR d’odontologie de Montpellier – Université de Montpellier

- UFR d’odontologie de Nancy – Université de Nancy

- UFR d’odontologie de Nantes – Université de Nantes

- UFR d’odontologie de Nice – Université de Nice Sophia Antipolis

- UFR d’odontologie de Paris V – Université Paris V - Paris Descartes[35]

- UFR d’odontologie de Paris VII – Université Paris VII - Paris Diderot[35]

- UFR d’odontologie de Reims – Université de Reims Champagne-Ardenne

- UFR d’odontologie de Rennes – Université de Rennes I

- UFR d’odontologie de Strasbourg – Université de Strasbourg I - Louis Pasteur

- UFR d’odontologie de Toulouse – Université Toulouse III - Paul Sabatier

La formation des futurs chirurgiens-dentistes est assurée par des professeurs des universités, praticiens hospitaliers (PU-PH), des maîtres de conférences des universités – praticiens hospitaliers (MCU-PH), des assistants hospitalo-universitaires (AHU) et des praticiens attachés médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens et biologistes.

Représentation des étudiants

Les plus de 7 000 étudiants en chirurgie dentaire de France répartis au sein des seize unités de formation et de recherche d'odontologie sont représentés par l'Union Nationale des Étudiants en Chirurgie Dentaire (UNECD)[36]. Elle fédère nationalement les associations représentatives indépendantes des seize facultés de chirurgie dentaire, effectuant toutes la triple mission de représentation des étudiants, services aux étudiants et animation de la faculté[36]. Elle est membre de la Fédération des Associations Générales Étudiantes (FAGE), organisation étudiante représentative regroupant environ 2 000 associations étudiantes.

Statistiques

En 2009, il y avait 201 078 étudiants en formation de santé, ce qui représente 27,4 % des étudiants en formation scientifique. À titre de comparaison pour l'année 2009/2010, il y avait 2 316 103 étudiants dans l’ensemble des formations dont 1 444 583 dans les universités[37].

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Évolution 2002/2009 | |

| Médecine, odontologie | 120 930 | 130 356 | 138 532 | 146 589 | 154 076 | 158 995 | 161 933 | 170 228 | 40,8 % |

| Pharmacie | 25 349 | 26 281 | 27 788 | 29 624 | 31 296 | 31 871 | 31 221 | 30 850 | 21,7 % |

Folklore étudiant

L'étudiant en chirurgie dentaire/sciences odontologiques est familièrement nommé dans le milieu médical gratte-chicot en référence à l'examen clinique pratiqué par les odontologistes en bouche consistant à passer une sonde dentaire dans les sillons des faces occlusales de la denture pour y diagnostiquer d'éventuelles anfractuosités conséquentes d'une lésion carieuse. Il est également nommé boucher, en référence aux pratiques chirurgicales sanglantes conduites en bouche par les étudiants débutants en service hospitalier d'odontologie.

La faluche de l'étudiant en chirurgie dentaire se caractérise par une circulaire de velours violet et son emblème de discipline est la molaire maxillaire[38].

Traditionnellement, la couleur violette caractérise la filière odontologique. Cette couleur fut officiellement adoptée en pour représenter le chirurgien-dentiste des armées[39].

Notes et références

- Les étudiants inscrits dans les universités françaises en 2015-2016, Note d'information n°11 - Décembre 2016

- « ESRS1106847A - Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation », sur Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (consulté le ).

- « ESRS1308351A - Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation », sur Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (consulté le ).

- « Arrêté du 22 mars 2011 relatif au régime des études en vue du diplôme de formation générale en sciences odontologiques », sur www.enseignementsup-recherche.gouv.fr

- Code de l’éducation, article L631-1

- Loi no 2009-833 du 7 juillet 2009 portant création d'une première année commune aux études de santé et facilitant la réorientation des étudiants

- Arrêté du 28 octobre 2009 relatif à la première année commune aux études de santé, article 2

- Arrêté du 28 octobre 2009, article 3

- Arrêté du 28 octobre 2009, article 5

- Arrêté du 28 octobre 2009, article 8

- « Numerus clausus PACES 2019 », sur Remede.org (consulté le ).

- Arrêté du 26 juillet 2010 relatif aux modalités d'admission en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme des étudiants qui souhaitent exercer leur droit au remords

- Arrêté du 26 juillet 2010 relatif aux modalités d'admission en troisième année des études médicales, odontologiques, maïeutiques ou pharmaceutiques

- « Article D612-34 du Code de l'éducation », sur Légifrance, (consulté le )

- Arrêté du 27 septembre 1994 relatif aux études en vue du diplôme d'État de docteur en chirurgie dentaire, article 22

- « Code de l'éducation - Article L612-7 », (consulté le ) : « Le troisième cycle est une formation à la recherche et par la recherche qui comporte, dans le cadre de formations doctorales, la réalisation individuelle ou collective de travaux scientifiques originaux. Ces formations doctorales sont organisées en étroite liaison avec des laboratoires ou équipes de recherche dont la qualité est reconnue par une évaluation nationale périodique. Elles prennent en compte les besoins de la politique nationale de recherche et d'innovation et comportent une ouverture internationale. Elles constituent une expérience professionnelle de recherche, sanctionnée, après soutenance de thèse, par la collation du grade de docteur. »

- Dr Jean-Louis ROMANENS, docteur en droit, chargé d’enseignement en masters 1

et 2 Droit de la santé près la faculté de Montpellier (Centre européen d’Études et de Recherche Droit & Santé), conférencier au CHU de Montpellier et à l’ARS Occitanie, directeur général d’hôpital honoraire, « Vous avez dit : « Docteur » ? », Revue droit & santé, , p. 760 (lire en ligne

) :

) :« La législation française réserve ainsi le titre de docteur, placé avant ou après le nom, à tous les titulaires d’un doctorat : • qu’il s’agisse d’un doctorat de troisième cycle universitaire – anciens doctorats soit « d’État », soit « de 3 e cycle » – qui est l’actuel « doctorat des universités » ; • ou d’un « diplôme d’État » de docteur en médecine, médecine vétérinaire, pharmacie, odontologie, ces derniers donnant droit à l’usage du titre mais ne conférant pas le grade universitaire de docteur. »

- « site de France compétences, certifications professionnelles », sur francecompetences.fr (consulté le )

- Arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire - Article 24, (lire en ligne)

- http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024473182

- Code de l'éducation, article L634-1

- Décret n°94-735 du 19 août 1994 relatif au concours et au programme pédagogique de l’internat en odontologie, article 1

- « ESRS1108890A - Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation », sur Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (consulté le ).

- http://www.ordre-chirurgiens-dentistes.fr/devenir-chirurgien-dentiste/les-diplomes-detat-et-titres-reconnus.html

- https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034502881

- http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000027865251&idSectionTA=LEGISCTA000027865249&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20150116

- http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2011/3/31/ESRS1108890A/jo/texte

- http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000027873397&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20150116

- « Postes pour le concours d'internat en odontologie 2016 », sur Remede.org (consulté le ).

- « Odontologie », sur Odontologie (consulté le ).

- http://www.education.gouv.fr/lettre-information/lettre-information-juridique/PDF/LIJ_185_novembre-2014.pdf

- « Postes pour le concours d'internat en odontologie 2016 », sur Remede.org (consulté le ).

- « Certificats d'études supérieures de chirurgie dentaire », sur Ministère de l'Education Nationale et de la Jeunesse (consulté le ).

- http://www.ordre-chirurgiens-dentistes.fr/no-cache/devenir-chirurgien-dentiste/les-facultes-de-chirurgie-dentaire.html

- Les UFR d'odontologie de Paris V et Paris VII constituent à partir de 2021 une UFR unique au sein de la nouvelle université Paris-Cité tout en conservant deux implantations, à Montrouge et dans le 6e arrondissement de Paris

- « Accueil - Union Nationale des Etudiants en Chirurgie Dentaire », sur Union Nationale des Etudiants en Chirurgie Dentaire (consulté le ).

- Repères et références statistiques 2010, DEPP, , 425 p. (ISBN 978-2-11-097819-6, lire en ligne), p. 6.1 Les effectifs du supérieur : évolution et 6.3 Les effectifs dans les formations scientifiques

- http://www.carabin.fr/faluche/code-de-la-faluche/

- http://www.biusante.parisdescartes.fr/sfhm/hsm/HSMx1996x030x001/HSMx1996x030x001x0053.pdf