Études de pharmacie en France

En France, l’enseignement de la pharmacie a lieu à l’université, dans une UFR des sciences pharmaceutiques. Il est ouvert à tous les titulaires d’un baccalauréat mais la majorité des étudiants en pharmacie sont titulaires d’un baccalauréat scientifique.

| Études de pharmacie en France | |

Certification du Ministère de l'Enseignement Supérieur garantissant son contrôle et l'authenticité du diplôme. | |

| Lieu | |

|---|---|

| Établissement | Université |

| Direction | Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la santé, |

| Sélection | |

| Niveau ou grade requis | niveau 4 CEC |

| Entrée par concours ou diplôme | Inscription de droit puis concours en fin de parcours accès santé spécifique (PASS) et la licence option accès santé (LAS). |

| Diplôme | |

| Durée de la formation | 6 ans à 9 ans |

| Diplôme délivré | diplôme d'État de docteur en pharmacie |

| Niveau délivré | niveau 6 CEC |

| Grade délivré | Licence |

| Débouchés | |

| Professions accessibles | Pharmacien d'officine, Pharmacien biologiste, Pharmacien hospitalier, Pharmacien d'industrie, Pharmacien chercheur |

Les études durent de six à neuf ans selon les filières, et permettent l’obtention du « diplôme d’État de docteur en pharmacie » à l'issue de la soutenance d'une thèse d'exercice.

Historique

Les lois du 11 avril 1803 et du 21 avril 1803, créent deux ordres de pharmaciens, et prévoient la création des écoles de pharmacie. Trois écoles sont créées à Paris, Montpellier et Strasbourg. Elles ne deviennent des facultés qu'en 1840.

Déroulement des études

Premier cycle : Diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques (DFGSP)

Le diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques (DFGSP) sanctionne la première partie des études en vue du diplôme d'État de docteur en pharmacie; il comprend six semestres de formation validés par l'obtention de 180 crédits européens, correspondant au niveau licence[1].

Les objectifs de la formation dispensée permettent d'acquérir :

- les connaissances de base dans le domaine des sciences exactes et des sciences biologiques ;

- une connaissance spécifique des disciplines nécessaires à l'étude du médicament et des autres produits de santé ;

- les compétences nécessaires à la bonne utilisation de ces connaissances ;

- les éléments utiles à l'orientation de l'étudiant vers les différents métiers de la pharmacie touchant notamment les domaines de l'officine et des pharmacies à usage intérieur, de la biologie médicale, de l'industrie et de la recherche.

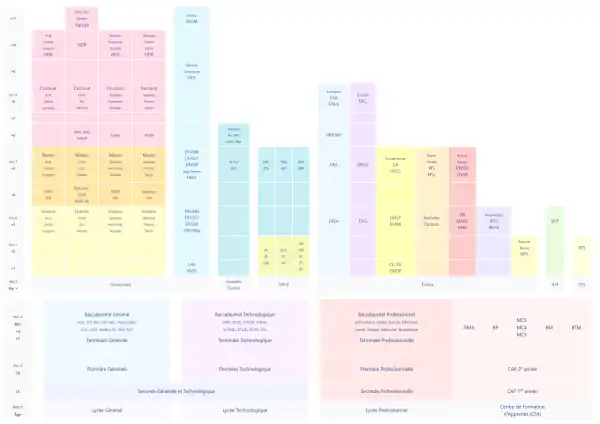

Schéma des études de pharmacie en France selon l'ANEPF

Schéma des études de pharmacie en France selon l'ANEPF

Première année (PASS)

La première année commune aux études de santé ou « PASS » est commune aux études de médecine, de masso-kinésithérapie, d'odontologie, de pharmacie et de maïeutique[2].

Pour être admis à s’inscrire en première année des études de santé, les candidats doivent justifier :

- soit du baccalauréat ;

- soit du diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU B de préférence);

- soit d’un diplôme français ou étranger admis en dispense ou équivalence du baccalauréat en application de la réglementation nationale ;

- soit d’une qualification ou d’une expérience jugées suffisantes[3].

Comme pour toute formation du système LMD, l’année est découpée en deux semestres et en « unités d’enseignement » (UE) qui se voient attribuer un certain nombre de crédits ECTS.

Au premier semestre, les enseignements sont communs à toutes les filières[4]. Des épreuves sont organisées à la fin de celui-ci; les étudiants mal classés peuvent être réorientés dans d’autres filières de l’université[5].

Au second semestre, les étudiants choisissent une ou des UE spécifique(s) à une filière, en plus de la formation commune. Les étudiants passent un concours à la fin de l’année débouchant sur cinq classements[6].

Deuxième année (DFGSP2)

La deuxième année se concentre sur des matières plus concrètes et vise à fixer les bases en physique et chimie. Au cours de l'année, les étudiants y étudient la chimie analytique, la chimie organique et minérale et la galénique, entre autres. De nombreuses autres matières, dont l'aspect est plus biologique, sont abordées, comme la génétique, la pharmacologie, l'immunologie, mais aussi la zoologie et la botanique. Cette année est ponctuée de nombreux travaux pratiques, notamment en chimie.

Troisième année (DFGSP3)

La troisième année voit l'apparition d'enseignements coordonnées, réunissant différentes matières (physiologie, sémio-pathologie, pharmacologie, toxicologie, biochimie et chimie thérapeutique) et s'inscrivant dans l'apprentissage de thèmes plus globaux (par exemple, la cardiologie, la neuropsychiatrie, la néphrologie, les maladies métaboliques, la gastro-entérologie, etc.). Les travaux pratiques jouent un rôle important durant l'année et les TD sont présentés aux étudiants sous la forme de cas cliniques, avec données biologiques.

Afin de valider l'année, et le premier cycle, l'étudiant doit accomplir une formation d'application d'une durée maximale de deux semaines ayant pour objectif la mise en pratique d'enseignements thématiques[1]. Les stages suivants sont organisés :

- un stage optionnel de découverte du monde du travail dans le domaine de la santé (hors officine et pharmacie à usage intérieur) d'une durée d'un mois avant le début du troisième semestre ;

- un stage officinal d'initiation obligatoire, d'une durée de six semaines, à temps complet, en une ou deux périodes, avant le début du cinquième semestre, dans une même officine ouverte au public, ou dans une même pharmacie mutualiste, ou une même pharmacie d'une société de secours minière. À titre exceptionnel, le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques peut autoriser un candidat à effectuer le stage dans une officine située à l'étranger, lorsque le titulaire de cette officine est possesseur du diplôme d'État français de pharmacien ou du diplôme d'État de docteur en pharmacie ou d'un diplôme permettant l'exercice de la pharmacie d'officine en France ;

- un stage optionnel de recherche[1].

La validation de l'année correspond à la fin du premier cycle et l'étudiant possède un niveau Licence en pharmacie. Cela lui confère le droit de remplacer librement un préparateur en pharmacie en officine, sous la direction d'un pharmacien titulaire ou adjoint.

Enfin, les étudiants ayant validé deux années (niveau licence 3) de maïeutique, d’odontologie, de médecine ou de pharmacie peuvent, sous certaines conditions, faire valoir leur « droit au remords », et être admis en deuxième année (niveau L2) de maïeutique, d’odontologie, de médecine ou de pharmacie (à condition d'avoir été éligible à la fin de leur première année)[7]. Par ailleurs, les étudiants de maïeutique, d’odontologie, de médecine ou de pharmacie ayant validé leur troisième année peuvent réaliser une passerelle et être admis en deuxième année de maïeutique, d’odontologie, de médecine ou de pharmacie.

Depuis 2010, un dispositif de passerelle permettant l'accès direct en deuxième ou troisième année des études pharmaceutiques a été mis en place. Ce dispositif visant à favoriser la diversité des étudiants en Pharmacie se présente sous la forme d'un concours régional en deux phases (examen des dossiers et entretien oral) dont les candidats sont éligibles sous certaines conditions. Sont éligibles les candidats titulaires d'un diplôme conférant le grade de Master ou titulaire d'un titre d'ingénieur diplômé, les candidats titulaires d'un diplôme national de doctorat, anciens élèves des écoles normales supérieures, les enseignants-chercheurs. Sont également éligibles à la passerelle, les candidats titulaires d'un diplôme d'État d’auxiliaire médical (diplômes nationaux obtenus en France) et sanctionnant au moins trois années d’études supérieures pour les personnes justifiant d’un exercice professionnel en lien avec ce diplôme de deux ans à temps plein[8].

Deuxième cycle : Diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques (DFASP)

Les enseignements du deuxième cycle sont répartis sur deux ans. À l'issue de la quatrième année, les étudiants doivent passer le certificat de synthèse pharmaceutique (CSP). Ce certificat est donné à la suite d'épreuves orales et écrites qui évaluent les compétences générales des étudiants sur le programme des 3 années qui précédent.

Quatrième année (DFASP1)

Les enseignements sont principalement centrés sur l'infectiologie, qui regroupe des matières comme la bactériologie, la virologie, la parasitologie et l'hématologie. Les enseignements coordonnés continuent et complètent ceux de la 3e année (DFGSP3), avec par exemple des modules en dermatologie, en rhumatologie, en ophtalmologie et en cancérologie.

Cette année permet à l'étudiant de s'orienter vers l'une des 3 filières définissant le troisième cycle des études, qui peut être court (6 ans au total) ou long (9 ans au total). Les deux filières du cycle court sont les filières officine ou industrie tandis que le cycle long se compose de la filière internat.

Lors du deuxième semestre, les étudiants sont séparés selon le choix des filières, avec des enseignements spécifiques pour chaque filière.

Cinquième année (DFASP2)

La cinquième année est l’année hospitalo-universitaire[9]. Selon les UFR et selon la filière choisie, les étudiants peuvent être en stage pendant toute l’année à mi-temps dans un hôpital (au CHU, ou dans d’autres établissements de santé, publics ou privés), ou bien seulement une partie de l’année à l’hôpital avec en plus un stage à temps plein dans l’industrie pharmaceutique (filière Industrie).

Pour les étudiants de la filière internat, le concours se déroule en décembre, avec prise des postes hospitaliers en novembre de l'année suivante en cas de réussite du concours.

Troisième cycle : Diplôme d'État de docteur en pharmacie

Le troisième cycle peut être court, avec les filières de la pharmacie d'officine ou de l’industrie pharmaceutique, pour un total de six ans d’études, ou bien long, avec la filière de l’internat en pharmacie, pour un total de neuf ans d’études, qui permet, entre autres, de former les pharmaciens biologistes et les pharmaciens hospitaliers.

Les formations durent quatre ans à compter de la cinquième année des études de pharmacie et sont ouvertes aux personnes ayant réussi le concours national de l'internat en pharmacie. Trois filières sont proposées et choisies en fonction du classement au concours :

- DES de biologie médicale (filière commune avec les études de médecine) en 4 ans ;

- DES de pharmacie (filière Pharmacie hospitalière et industrielle) en 4 ans ;

- DES d'Innovation Pharmaceutique et Recherche (filière Recherche, appelée Pharmacie spécialisée jusqu’en 2008) en 4 ans.

En France, un « diplôme d'études spécialisées » (DES) est délivré aux médecins, pharmaciens ou chirurgiens-dentistes ayant effectué une formation de 3e cycle hospitalière, donc la durée dépend de la spécialité, et soutenu un mémoire. Cette formation correspond à l'internat. Avec les réformes successives adoptées depuis la fin des années 1990 (dont la création de l'internat et du DES de médecine générale), tous les nouveaux docteurs en médecine seront titulaires d'un DES, accompagnant leur diplôme d'État de docteur en médecine (commun à tous les médecins) et précisant leur spécialité. Le DES peut être complété par un DESC.

L'obtention d'un DES est conditionnée à la validation de trois éléments :

- la formation théorique (environ 200 heures), axée sur la spécialité ;

- la formation pratique : 6 à 10 semestres d'internat suivant les spécialités (6 semestres pour la médecine générale, 8 semestres pour la plupart des spécialités médicales, 10 semestres pour la plupart des spécialités chirurgicales). Pour l'internat en pharmacie, les filières d'innovation pharmaceutique et recherche (IPR, anciennement appelée pharmacie spécialisée jusqu'en 2008), de pharmacie (hospitalière et industrielle), et de biologie médicale durent également 8 semestres soit 4 ans. Les semestres à accomplir dépendent de la maquette de chaque DES définie par arrêté ministériel ;

- la soutenance d'un mémoire, distinct de la thèse de médecine, portant sur un sujet de la spécialité. Pour l'internat en pharmacie, la soutenance du mémoire de DES est souvent combinée à la soutenance de la thèse d’exercice de docteur en pharmacie.

En France, les diplômes d'études spécialisées complémentaires (DESC) étaient jusqu'en 2017[10] des formations complémentaires à l'intention des internes (étudiants en médecine ou en pharmacie de troisième cycle), destinés à compléter leurs connaissances dans un domaine particulier de leur spécialité (DESC du groupe I), ou parfois, à remplacer leur spécialité elle-même (DESC du groupe II ou DESCQ, « DESC qualifiant »).

Sixième année (cycle court)

La sixième année comprend :

- un stage de six mois ;

- des enseignements théoriques ;

- la préparation et la soutenance de la thèse d'exercice[11].

Les étudiants de la filière Industrie peuvent effectuer en parallèle un master de spécialisation dans l’un des métiers de l’industrie, ce master étant également sanctionné par le même stage de 6 mois qui valide en même temps la sixième année d’études. Il est également possible d’intégrer une école d'ingénieur lors de la sixième année (cf pharmacien ingénieur), ou bien encore une école de commerce en vue d'obtenir par exemple un mastère spécialisé en marketing. Le diplôme d'État de docteur en pharmacie (ne conférant pas le grade universitaire de docteur, réservé aux seules thèses de doctorat[12]) n’est obtenu qu’après soutenance d’une thèse d'exercice et, traditionnellement, après la proclamation du serment de Galien.

Internat en pharmacie (cycle long)

L'internat en pharmacie est une voie à laquelle on accède après réussite au concours national de l'internat en pharmacie.

L'internat en pharmacie conduit à l'obtention d'un diplôme supplémentaire appelé diplôme d'études spécialisées ou DES. Ce DES est qualifiant pour certaines filières, c'est-à-dire que certains postes ne sont accessibles qu'aux personnes détenant le DES correspondant.

3 filières sont proposées à l'issue du concours de l'internat[13] :

- biologie médicale ou BM

- pharmacie hospitalière ou PH

- innovation pharmaceutique et recherche ou IPR (appelée pharmacie spécialisée jusqu'en 2008); spécialisation possible notamment dans les domaines suivants :

- santé publique,

- la pharmacoépidémiologie,

- la thérapie génique ou cellulaire,

- l'hygiène hospitalière,

- les biotechnologies,

- le diagnostic in vitro,

- la nutrition,

- les nouvelles thérapeutiques (bio-organes, biomatériaux).

Statistiques

En 2009, il y avait 201 078 étudiants en formation de santé, ce qui représente 27,4 % des étudiants en formation scientifique. À titre de comparaison, il y avait, au cours de l’année universitaire 2009-2010, 2 316 103 étudiants dans l’ensemble des formations dont 1 444 583 dans les universités[14].

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Évolution 2002/2009 | |

| Médecine, odontologie | 120 930 | 130 356 | 138 532 | 146 589 | 154 076 | 158 995 | 161 933 | 170 228 | 40,8 % |

| Pharmacie | 25 349 | 26 281 | 27 788 | 29 624 | 31 296 | 31 871 | 31 221 | 30 850 | 21,7 % |

Liste des UFR de pharmacie

Il existe 24 facultés de pharmacie en France. La première année (PACES) peut se dérouler dans une autre université sans UFR de pharmacie (notamment en Île-de-France), les étudiants admis étant ensuite orientés vers une des facultés[15].

Notes et références

- « Arrêté du 22 mars 2011 relatif au régime des études en vue du diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques », sur www.enseignementsup-recherche.gouv.fr

- Article L631-1 du Code de l’éducation

- Arrêté du 28 octobre 2009 relatif à la première année commune aux études de santé, article 2

- Arrêté du 28 octobre 2009, article 3

- Arrêté du 28 octobre 2009, article 5

- Arrêté du 28 octobre 2009, article 8

- Arrêté du 26 juillet 2010 relatif aux modalités d'admission en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de maïeutiques des étudiants qui souhaitent exercer leur droit au remords

- « Modalités d'admission directe en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme », sur

- Arrêté du 17 juillet 1987 relatif au régime des études en vue du diplôme d’État de docteur en pharmacie, article 10

- https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034502881

- « Arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie », (consulté le )

- « Circulaire du 23 octobre 2014 relative aux modalités d'élaboration et de délivrance des diplômes nationaux et de certains diplômes d'Etat par les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche », sur Légifrance

- « Arrêté du 31 octobre 2008 réglementant les diplômes d'études spécialisées de pharmacie », sur Légifrance, (consulté le )

- Repères et références statistiques 2010, DEPP, , 425 p. (ISBN 978-2-11-097819-6, lire en ligne), p. 6.1 Les effectifs du supérieur : évolution et 6.3 Les effectifs dans les formations scientifiques

- Les entreprises du médicament, « Les facultés de pharmacie en France », sur LEEM, (consulté le )

Voir aussi

Articles connexes

- Système éducatif français, Études supérieures en France, Université en France;

- Pharmacien, Pharmacie

- Potard, ANEPF

- Première année du premier cycle des études de pharmacie (PCEP1), Première année commune aux études de santé (L1 Santé)

- Maîtrise de sciences biologiques et médicales

Liens externes

- ANEPF Association nationale des étudiants en pharmacie de France Association représentative des étudiants en pharmacie de France

- REMEDE Communauté médicale et paramédicale indépendante Site web médical indépendant regroupant depuis 1997 les étudiants des professions de santé