Wallers-en-Fagne

Wallers-en-Fagne, anciennement Wallers-Trélon, est une commune française, située dans le département du Nord en région Hauts-de-France.

| Wallers-en-Fagne | |||||

| |||||

.svg.png.webp) Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Hauts-de-France | ||||

| Département | Nord | ||||

| Arrondissement | Avesnes-sur-Helpe | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes du Sud Avesnois | ||||

| Maire Mandat |

Bernard Navarre 2020-2026 |

||||

| Code postal | 59132 | ||||

| Code commune | 59633 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Wallersois, Wallersoises[1] | ||||

| Population municipale |

282 hab. (2020 |

||||

| Densité | 36 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 50° 03′ 51″ nord, 4° 10′ 35″ est | ||||

| Altitude | Min. 186 m Max. 236 m |

||||

| Superficie | 7,79 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes | ||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Fourmies | ||||

| Législatives | Troisième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Nord

Géolocalisation sur la carte : Hauts-de-France

| |||||

Nom

Sur la carte de cassini (feuille n°77 - "Rocroi" publiée en 1759), le village figure sous le nom de "Walle". Sur la carte d'Etat major (1866), le village figure sous le nom de "Woillers".

Appelée encore récemment Wallers-Trélon (en référence à la commune de Trélon qui lui est limitrophe et pour la distinguer de la commune de Wallers sise dans le même département), la commune a retrouvé le nom qui était le sien jusqu'à la fin du XIXe siècle et a été rebaptisée en Wallers-en-Fagne par un décret du ministère de l'Intérieur du paru au journal le 14 août suivant.

Géographie

Wallers-en-Fagne fait partie :

- administrativement de l'Avesnois (arrondissement d'Avesnes-sur-Helpe), région située dans le sud-est du département du Nord ;

- historiquement du Hainaut ;

- géologiquement des Ardennes ;

- paysagèrement de la « grande Thiérache ».

La commune fait partie du parc naturel régional de l'Avesnois.

Située sur la terminaison périclinale de la structure calcaire qui constitue la Calestienne belge, Wallers-en-Fagne possède des affleurements de niveau givétien d'où est extrait un calcaire bleu, dit abusivement « marbre bleu ».

Ce calcaire bleu constitue un élément typique dans l'architecture locale des maisons de Thiérache du Nord (Avesnois), de la Fagne, et d'une partie des Ardennes, de Chimay à Givet.

Communes limitrophes

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat semi-continental ou des marges montargnardes », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[2]. En 2020, la commune ressort du type « climat semi-continental » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Pour ce type de climat, les étés sont chauds et les hivers rudes, avec un grand nombre de jours de neige ou de gel. La pluviométrie annuelle est relativement élevée[3].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[6] complétée par des études régionales[7] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Aubenton », sur la commune d'Aubenton, mise en service en 1998[8] et qui se trouve à 25 km à vol d'oiseau[9] - [Note 4], où la température moyenne annuelle est de 10,5 °C et la hauteur de précipitations de 999,7 mm pour la période 1981-2010[10]. Sur la station météorologique historique la plus proche[Note 5], « Saint-Quentin », sur la commune de Fontaine-lès-Clercs, dans le département de l'Aisne, mise en service en 1933 et à 74 km[11], la température moyenne annuelle évolue de 10 °C pour la période 1971-2000[12] à 10,3 °C pour 1981-2010[13], puis à 10,8 °C pour 1991-2020[14].

Urbanisme

Typologie

Wallers-en-Fagne est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 6] - [15] - [16] - [17]. La commune est en outre hors attraction des villes[18] - [19].

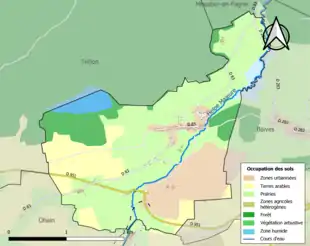

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (66,8 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (73,5 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : prairies (50,9 %), terres arables (15,9 %), mines, décharges et chantiers (14 %), forêts (11,3 %), zones urbanisées (3,3 %), eaux continentales[Note 7] (3 %), zones humides intérieures (1,6 %)[20].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[21].

Environnement

De par son appartenance aux marches du Massif ardennais, l'écopotentialité (c'est-à-dire la richesse écopaysagère potentielle) de l'environnement communal est élevée. L'Avesnois est considéré comme la zone la mieux conservée dans le cadre des études d'écopotentialité régionale ou de trame verte et bleue, mais le paysage est cependant localement fragmenté par des routes (avec localement des problèmes de fragmentation forestière. Le labour tend à s'intensifier au détriment du bocage. Et les écosystèmes et paysages semblent avoir été significativement perturbés par l'activité des carrières.

En particulier des effondrements de zones karstiques et de carrières (gisement givétien et en dessous de ce dernier gisement de l'eifelien). Pour les carrières comme pour les mines, d'importants pompages ont permis de faire baisser le niveau de la nappe phréatique pour permettre l'exploitation profonde, pompages qui peuvent induire ou réactiver des systèmes karstiques[22].

Effondrements

La commune est touchée par des effondrements récents de sols, avec « pertes d'eau de surface » : En 2007-2010, des sols se sont enfoncés entre le ruisseau des Gocheries et le canal de rejet d'une proche pisciculture. L'année suivante en novembre, la Commission wallonne d’étude et de protection des sites souterrains (CWEPSS) notait « un fort déséquilibre hydrologique, très probablement causé par les pompages dans la carrière (de la CCM) ». Par exemple à Momignies, la CWEPSS fin novembre a constaté un effondrement important (12,5 m de long sur 5 m de large pour presque 6 m de profondeur) dans lequel se vident les eaux superficielles, dont celles d'une pisciculture locale, qui a dû cesser son activité[22]. et le mois suivant une perte dénoyait le ruisseau des Gocheries. Un trou encore plus important, apparu dans le lit du ruisseau des Gocheries et profond d'environ 8 mètres vide les eaux de surface[22].

Des ONG interpellent alors le préfet. Début 2012 des négociations sont entamées entre la direction de la carrière CCM et le Pisciculteur et un hydrogéologue agréé doit étudier les questions de responsabilité, qui intéresse notamment les assureurs, conclue par un accord amiable (rachat du terrain par le carrier). Une étude faite sous l'égide du sous-préfet et de l'ARS (Agence régionale de santé a permis d'étudier l’origine des effondrements et les risques pour les nappes superficielles et souterraines. Il y a en effet là un risque important d'apports directs de polluants (pesticides, eutrophisants, microbes) de la surface vers les nappes.

Une étude faite par Antéa avec traçage par coloration de l'eau à la fluorescéine a confirmé que l'eau perdue en surface arrivait dans le fond de la carrière proche[23]. Les trous ont été rebouchés en 2013 et les lits et berges du ruisseau des Gocheries et du canal de rejet reconstitués et consolidés de « placages en argile et des pierres ». Des regards d'inspection ont été installés pour un suivi attentif, sous contrôle de la police de l'eau.

Histoire

- Préhistoire

Comme en témoignent par exemple les silex taillés trouvés à Trélon, le territoire de Wallers-en-Fagne et celui de toute la région Nord-Pas-de-Calais ont probablement été largement occupés durant la préhistoire (hormis au plus fort des périodes glaciaires).

- On dispose de peu de données précises pour la période gauloise et gallo-romaine (restes de l'âge du fer ou datant d'avant la conquête des Gaules par l'empire romain ; deux monnaies de bronze (gauloises ; « nerviennes ») ont été découvertes sur la « colline des Mottes »[24].

- 302, sous Maximilien, une grande persécution des chrétiens a lieu dans cette région. Selon le doyen Letellier (historien de Chimay), il a fallu repeupler la région avec des païens pour cultiver la terre. Le christianisme sera ensuite rétabli par Flauius Valerius Aurelius Constantinus (l'empereur romain Constantin Ier), mais en 360, des pillards francs et saxons saccagent les environs (Momignies)[24]. Des places fortifiées sont alors érigées dans la région dont sur le site dont le « château de la Motte », cité par Jacques de Guyse et des auteurs plus récents. N'en subsistent que quelques traces de fondation[24].

- 406 : la Thiérache est envahie par des groupes de Vandales, d'Alains et de Suèves qui font fuir les habitants et détruisent leurs villages. La forêt repousse alors sur les champs abandonnés[24].

- 843 : Avec le traité de Verdun, le partage de l'empire carolingien entre les trois petits fils de Charlemagne octroie à Lothaire I, la Francie médiane qui comprend le Hainaut dont fait partie le village.

C'est à cette époque que le « bois de St-Hilaire » aurait été offert à une abbaye de Poitiers, consacrée à Hilaire de Poitiers (° vers 315 - †367) (ancien évêque de Poitiers)[24]. - 855 : avec le traité de Prüm qui partage la Francie médiane entre les trois fils de Lothaire I, le Hainaut est rattaché à la Lotharingie dont hérite Lothaire II.

- 870 : avec le traité de Meerssen après la mort de Lothaire II, une partie de la Lotharingie dont fait partie le Hainaut est rattachée à la Francie occidentale.

- 880 : avec le traité de Ribemont en 880, le Hainaut est rattaché à la Francie orientale qui deviendra le Saint-Empire romain germanique en 962.

- Industrie du fer: En 1592, un fourneau, route de Moustier, était exploité par Jean Lobet. Il produisait de la fonte, taques, chaudrons, gueuses. Ces dernières passaient ensuite dans la forge située au pied des Monts-de-Baives pour être rebattues à chaud afin d'obtenir l'acier. Le minerai, argile riche en oxyde de fer, provenait de filons locaux, de Glageon ou Ohain. C'était le charbon de bois préparé dans la forêt qui permettait d'atteindre la température de fusion (1250°). En 1714, il était occupé par Guillaume Goulard, maître de Forges, demeurant à Trélon. En 1738, il est mentionné le chômage avec 2.000 gueuses en magasin. Le fourneau de Wallers fut rétabli ou remplacé par une forge et est resté en activité jusqu’en 1825 date à laquelle le sieur Bertrand, propriétaire, fut autorisé à transformer l’usine en scierie de marbre par ordonnance royale du 1er septembre 1825. L'arrivée par la ligne de chemin de fer "Calais-Bâle" de la houille et du minerai de Lorraine eut raison de ces activités.

- 2008 : la Commune qui s'appelait "Wallers-Trélon" prend le nom de "Wallers en Fagne"[25].

Héraldique

.svg.png.webp) |

Les armes de Wallers-en-Fagne se blasonnent ainsi : D’or à quatre pals de gueules, à la bordure engrêlée d’azur.[26] |

|---|

Politique et administration

Maire en 1802-1803 : Théop. Léop. Paul[27].

Population et société

Évolution démographique

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[30]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[31].

En 2020, la commune comptait 282 habitants[Note 8], en diminution de 3,75 % par rapport à 2014 (Nord : +0,16 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Pyramide des âges

La population de la commune est relativement jeune. En 2018, le taux de personnes d'un âge inférieur à 30 ans s'élève à 34,0 %, soit en dessous de la moyenne départementale (39,5 %). À l'inverse, le taux de personnes d'âge supérieur à 60 ans est de 24,8 % la même année, alors qu'il est de 22,5 % au niveau départemental.

En 2018, la commune comptait 149 hommes pour 135 femmes, soit un taux de 52,46 % d'hommes, largement supérieur au taux départemental (48,23 %).

Les pyramides des âges de la commune et du département s'établissent comme suit.

Lieux et monuments

- Église Saint-Hilaire

- Monastère Saint-Pierre et Saint-Paul, prieuré dépendant de l'abbaye Saint-Pierre de Lobbes.

Personnalités liées à la commune

- Hilaire de Poitiers dont les saintes reliques ont été protégées par les habitants de génération en génération. La première donation fut faite au village en 1518 par une fille d'Alain d'Albret, Louise, vicomtesse de Limoges († 1531) qui épousa en 1495 Charles Ier de Croÿ-Chimay, comte de Chimay et d'Avesnes.

Pour approfondir

Articles connexes

Notes et références

Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[4].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[5].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Par station météorologique historique, il convient d'entendre la station météorologique qui a été mise en service avant 1970 et qui est la plus proche de la commune. Les données s'étendent ainsi au minimum sur trois périodes de trente ans (1971-2000, 1981-2010 et 1991-2020).

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Les eaux continentales désignent toutes les eaux de surface, en général des eaux douces issues d'eau de pluie, qui se trouvent à l'intérieur des terres.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- « Services publics Wallers-Trélon - Habitants », sur habitants.fr (consulté le ).

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - », sur www.observatoireclimat-hautsdefrance.org (consulté le )

- « Station Météo-France Aubenton - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Wallers-en-Fagne et Aubenton », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Aubenton - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Wallers-en-Fagne et Fontaine-lès-Clercs », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Saint-Quentin - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Saint-Quentin - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Saint-Quentin - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- La Voix du Nord (2011), des cours d'eau s'engouffrent dans la terre, la carrière pointée du doigt 2011-12-22

- Voix-du-Nord (2013) Effondrements et pertes d’eau à Wallers-en-Fagne : la carrière pourrait acheter le terrain publié le 16/02/2013 et mis à jour le 15/02/2013

- Mairie de Wallers-en-Fagne, Notes d’histoire locale, consulté le 28 mai 2013.

- Journal officiel - Décret no 2008-626 du 27 juin 2008.

- http://www.labanquedublason2.com/lecture_fiche_commune.php3?page=f59633 « Copie archivée » (version du 18 février 2015 sur Internet Archive).

- Annuaire statistique du département du Nord pour l'an XI de la République 1802-1803, p. 277, lire en ligne.

- « Cafeyn - reader », sur cafeyn.co (consulté le ).

- « Élection de maires », Le Courrier de Fourmies, no 3340, , p. 18 (ISSN 0183-8415).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Commune de Wallers-en-Fagne (59633) », (consulté le ).

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Département du Nord (59) », (consulté le ).