Soi (spiritualité)

La notion de soi revêt plusieurs sens. La réalité de ce qui est (la chose en soi en philosophie). L'image que l'on se fait de sa propre individualité (l'ego au regard du Moi). La réalité individuelle à travers le self (psychanalyse). L'entièreté psychique de l'archétype du Soi (psychologie analytique). Enfin, le Soi comme Être suprême, centre éternel de la conscience aux fondements essentiels et à l'appartenance commune dans la continuité du vivant. De nombreux auteurs et traducteurs d'ouvrages de spiritualité ont pris le parti d'utiliser une majuscule pour distinguer le sens fondamental exploré notamment dans la philosophie indienne et qui renvoie vers la réalisation d'une unité d'un ordre supérieur dans lequel le soi individuel et global se confondraient.

Le Soi avec un S majuscule (parfois appelé « vrai soi » ou « Soi supérieur » par distinction avec l'ego, ou « soi » avec un s minuscule), dans l'acception spirituelle du terme et particulièrement dans les courants issus du Védanta tel que l'Advaïta Védanta, désigne l'identité première et ultime de l'être [1] - [2] - [3].

Qui suis-je ?

Le Soi constitue une réponse proposée par certaines traditions spirituelles à la question « Qui suis-je ? »[4]. Dans ce contexte, le Soi n’est pas celui qui dit « moi » ou « je ». Le Soi serait la nature essentielle de l’être humain, au-delà de l’ego. Il serait aussi le pont entre l'homme et Dieu, « plus personnel que Dieu mais plus universel que l'homme »[5].

Cette distinction entre petit soi et grand Soi, entre nature profonde (parfois appelée « nature réelle ») et ego est un objectif fondamental des quêtes spirituelles traditionnelles issues de la philosophie indienne selon lesquelles nous ne serions pas que cette partie infime et souffrante que nous percevons de nous-mêmes : l’ego.

Mais le concept, couramment utilisé de nos jours, et absorbé par les courants du New Age[6], a porté d’autres noms et se rapproche d’autres concepts philosophiques plus anciens.

Synonymes et concepts assimilés

L’Âme

L’Âme est un synonyme de Soi :

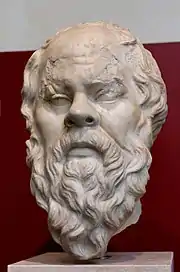

- « À strictement parler, l'intemporel, transcendant toute forme est, selon Socrate, la suprême réalité de notre moi. C'est à cela plutôt qu'à toute manifestation dérivée de l'affectivité ou de l'activité mentale qu'appartiendrait vraiment le nom d'âme. »[7]

La Conscience

La Conscience est un autre synonyme de Soi :

- « Paix, amour, béatitude, connaissance, anéantissement du moi au sein de la toute-puissante vérité, ces multiples affirmations issues du niveau psychique expriment seulement la réponse des fonctions affectives et intellectuelles qu'irradie la clarté axiale. Quant à la conscience établie en son foyer, elle ne prend appui ni sur l'amour, ni sur la paix des sens ou de l'intellect. Son règne est au-delà du silence même, perdu à notre regard dans une intangible plénitude. »[8]

L’Être

L'Être est un autre synonyme de Soi :

Le Témoin

Expression fréquente dans les Yoga-sûtra, elle désigne le principe conscient au-delà de l’activité du mental.

- « Chaque fois que vous êtes l'observateur de votre mental, vous dégagez votre conscience des formes du mental et celle-ci devient alors ce qu'on appelle l'observateur ou encore le témoin. Par conséquent, le témoin - conscience pure au-delà de toute forme - se renforce et les élaborations du mental faiblissent. »[10].

La Connaissance de soi

À l'instar du « Connais-toi toi-même ! » de Socrate, la Connaissance de soi est une connaissance d'un type particulier dans la mesure où le sujet connaissant et l'objet à connaître s'y confondent. Ainsi, l'expérimentateur établit son champ de recherches dans les profondeurs de sa propre psyché (psychologie) où il va entreprendre un travail de discernement (le terme "discrimination" est parfois employé abusivement) entre ce qu’il "est" réellement et ce qu’il croit être.

- « Manœuvrant avec souplesse les commandes de ses propres fonctions psychiques, l'expérimentateur sera simultanément :

- Un observateur et témoin impartial,

- Un instrument de recherche,

- Le terrain d'observation. »[11].

Une telle démarche demanderait d'abandonner les préjugés de toutes sortes, les modes de penser familiers, d'aborder chaque instant d'une manière neuve, pour qu'alors puisse œuvrer une conscience originelle « inconditionnée », vierge de tout dogme ou d’idée préconçue. Au terme de cette quête, l'instrument de la recherche et le terrain d’observation se résorberaient alors en totalité dans le Témoin, cette réalité transcendantale, au-delà des catégories de l'espace, du temps et de la Causalité.

Quelques méthodes sont proposées à cet effet.

Les méthodes de la connaissance de soi

Les approches spirituelles proposent généralement des exercices de purification, de prières, de méditation.

- « Il n'existe point de psychotechniques véritables conduisant à la libération - Mokṣa. La psyché peut être soumise à des psychotechniques ; mais celles-ci ne constituent qu'un prélude, une phase préparatoire qui la rend plus réceptive et perméable à la vérité. »[12].

Les psychotechniques en question ne seraient pas aptes à conduire au Soi mais s’avèreraient souvent incontournables à cause de la confusion et du conditionnement qui règnent dans l’esprit humain et apportent leur lot de souffrance/plaisir, désir/répulsion, violence/calme relatif. Ces méthodes seraient donc "préparatoires", elles permettraient un désencombrement.

La révélation du Soi est parfois comparée à l'effet d’un interrupteur électrique : la pièce qui était dans la pénombre est soudainement et sans transition baignée de lumière.

- « L'expérience libératrice se situant par-delà l'ultime frontière de la psyché ; elle ne peut en conséquence comporter ni degrés ou transitions, ni approximations. Elle est ou n'est pas. »[13].

L’introspection

L'introspection est une approche qui consiste à explorer le mystère personnel et la mécanique mentale a posteriori. Cette étude amène le mental à s’auto-analyser rétroactivement ; cette activité du mental n'est donc pas perçue par un principe supérieur, indépendant et immédiat. Ainsi lorsque Saint Augustin propose : « Au lieu d'aller dehors, rentre en toi-même : c'est au cœur de l'homme qu'habite la vérité. » l’introspection constitue un tout premier préambule pour permettre à la psyché de se connaître elle-même, tout en restant bien averti du risque de partialité qu’entraine la position de juge et partie assignée au mental.

Cette phase introspective, qui conduit notamment à repérer en soi des déséquilibres, ne peut cependant conduire à une véritable connaissance de soi que si elle s'accompagne d'un travail de rééquilibrage. Tel est le point de vue exprimé par Bahram Elahi dans un chapitre qu'il consacre à la connaissance de soi[14] : « Pour se connaître, on doit commencer, via une introspection rigoureuse, pour connaître les différentes instances qui constituent notre soi, puis repérer comment elles se manifestent au niveau de notre conscient. Au fur et à mesure que l'on prend conscience de nos déséquilibres caractériels, notre moi doit réduire ces déséquilibres en imposant sa volonté. Pour cela, il faut disposer de repères et de modèles fiables, et capter l'aide divine directe (énergie métacausale) afin d'obtenir un résultat définitif ». C'est dire que le travail de connaissance de soi va de pair avec un travail de transformation de soi, un effort pour maîtriser en soi les déséquilibres ou défauts caractériels : des déséquilibres qui nous conduisent à nuire aux autres et nous maintiennent dans une ignorance de notre nature véritable.

Le rappel de soi

La Connaissance de soi peut se fonder sur ce qui est parfois appelé "le rappel de soi"[15] tel que l'enseignait Gurdjieff, par exemple. Gurdjieff affirme que l'homme est endormi et vit dans un univers illusoire de songes, se croyant libre et pensant, qu'il représente le sommet de la création, alors qu'en réalité, tel qu'il est, il n'est qu'un esclave prisonnier et inconscient. Mais l'homme aurait potentiellement la possibilité de cesser d'être une machine, de se réveiller, de recouvrer un état d'esprit sain et de s'évader de la prison et de son esclavage. En premier lieu, il lui faudrait réaliser au-delà de tout doute, qu'il n'est pas libre. Et il lui faudrait posséder le désir impérieux de s'échapper et de recouvrer sa liberté à n'importe quel prix[16]. Il s'agirait alors de se donner des rendez-vous selon des actes, des lieux ou des heures précises pour s'efforcer d'être conscient de ses actes. Ces rendez-vous, réussis comme manqués, permettraient quantité de découvertes sur la manière d'agir ou de réagir. Des pans importants de la personnalité pourraient être explorés, mais il subsisterait les problèmes de la réitération menée par la volonté et de la perpétuation d'un manque de spontanéité.

L'observation de soi

Krishnamurti évoquait la fragmentation de l'être humain[17]. Ces "fragments" sont des rôles que l'ego emprunte le temps d'une affirmation de son autorité. Pour se connaître, Krisnamurti invitait à observer la succession, parfois incohérente, des différents « fragments », mettant ainsi l'accent sur la notion d'observation [18]. Un premier niveau élémentaire de l'observation porte sur l'objet perçu (trait de caractère, routines, situation), puis ultimement sur le principe même de l'observation dans l'instant présent à savoir : la pleine conscience (niveau, altération).

La connaissance de soi permettrait de prendre conscience des habits dont l'ego aime se parer, de la dualité de positions inconciliables, des habitudes, des objets concrets du monde matériel mais aussi des objets subtils tels que les pensées, les émotions et les perceptions.

Finalement la connaissance de soi serait une préparation à la révélation du Soi, car elle aurait le pouvoir de révéler tout ce qui est connaissable, elle diffèrerait fondamentalement d’une hypothétique connaissance du Soi, car le Soi n’est pas connaissable, il se vit. Ainsi se trace la frontière classique dans la tradition grecque entre noumène et phénomène et par analogie dans la tradition indienne : entre Puruṣa et Prakṛti, sujet connaissant et objet de connaissance, Conscience et objet qui se manifeste à la Conscience.

Les confusions possibles

Les illusions

Il existe des états modifiés de conscience qui ont l'apparence de la quiétude fascinante du Soi mais ne seraient souvent qu'une savoureuse évasion.

- « Intérieurement, il se retranche dans une jouissance spirituelle qui ressemble fort à une narcose profonde ; il s'y complaît et recherche ardemment à nouveau de telles « expériences». »[19].

Le mental pris pour le Soi

Lorsque la pensée rationnelle et sa force de projection deviennent les seuls moyens d’approche ; les textes anciens qui décrivent le Soi deviennent d’un ésotérisme impénétrable et rébarbatif, car le Soi ne pourrait pas être pensé. Pour ainsi dire, fonctionnant principalement par la raison, nous en venons a sous-estimer nos autres facultés mentales, et à voir notre cogito comme la totalité de notre conscience.

L’intelligence perceptible à l’état pur avant la formulation lorsqu’elle n’est pas confondue avec sa traduction sous forme de pensée, correspondrait à cet aphorisme :

- « Le Soi est uniquement conscience et d’une pureté totale et inaltérable, bien qu’il perçoive à travers les contenus du mental. »[20].

Cette confusion n’est pas sans conséquence :

- « - Les problèmes du mental ne peuvent pas se résoudre sur le plan du mental. »

- « - Le mental n'est pas dysfonctionnel en lui-même, c'est un outil merveilleux. Le dysfonctionnement s'installe quand vous y cherchez votre moi et que vous le prenez pour vous. Il devient alors l'ego et prend totalement le contrôle de votre vie. »[21].

La dualité

- « Les termes antithétiques sont fermement posés. L'observateur de leur jeu n'est jamais pris au piège d'une pensée dualistique. La voie est ouverte devant l'élan qui portera le dialecticien de ruptures en ruptures de niveaux jusqu'à cette évidence transcendante et « anhypothétique » qui se suffit à elle-même et où toute parole s'éteint. »’’[22].

L’ego

Dans ses débuts, la quête du Soi pourrait s'accommoder de compromis ou de négociations, mais lorsqu’elle deviendrait l’axe principal de l’accomplissement d’une vie, elle se transformerait en une ascèse prête à rompre avec tous les attachements : pouvoir, puissance, argent, renommée, séduction, sensualité, tout ce qui entretient la survie de l’orgueil et perpétue l’agitation du mental devrait se dissoudre dans l'éclairage de la discrimination.

- « Tant que persiste le sens du moi individuel - fût-il camouflé ou refoulé sur un niveau de latence - l'asservissement demeure ; la conscience, captive de ses propres illusions et de ses créations mentales, est soumise aux lois ordinaires de l'ego. »[13].

Ainsi les Yoga sutras donnent une définition laconique de l’ego :

- « L’égo, c’est confondre l’énergie du témoin avec celle de son instrument le mental. »[23].

L'égo révolu, l'être libéré ne devient pas un superman, sa voie restant toujours une voie d'humilité :

- « Apparemment, le jivanmukta ne se singularise en rien ; il parle, agit et se comporte avec ses contemporains d'une façon parfaitement naturelle. Il se refuse à transparaître en spectaculaire exhibition. Sa sagesse est intérieure. Elle donne ses fruits à ceux qui approchent le Sage à cœur ouvert (telle l'aspiration désintéressée et totale à la connaissance, à l'amour sans phrase de la vérité pour la Vérité.). »[26].

L’accompagnement

Cette approche spirituelle serait l'objet de convoitises et pourrait générer des abus. Pendant un temps, l'ami spirituel[27] est celui qui permet au chercheur de s'appuyer sur son expérience pour éluder les leurres et divagations possibles. Son crédit serait fondé dans une pratique authentique et une humilité se caractérisant par l'absence de recherche de richesse, d'emprise en vue de manipulation, et toute autre forme de malhonnêteté qui appartiennent aux multiples "commerces de l'âme". Ainsi les amis spirituels authentiques seraient rares et discrets car fuyant le tapage de toute publicité.

L'ami spirituel

Certains fervents aspirants, tel Ramana Maharshi seraient parvenus seuls, par leurs propres moyens à cette révélation du Soi mais ils sont considérés comme rares. Cette ascèse demandant de remettre en cause des certitudes si puissamment ancrées, qu'un guide compétent serait nécessaire. De cette relation d’une qualité exceptionnelle, pourrait naître une petite lumière sur le chemin [28].

- « Il ne s'inspire pourtant d'aucune doctrine, ni théorie, d'aucun système préconçu. Avec la sûre intuition de l'artiste accompli il sait comment « percuter » l'interlocuteur afin que se révèle en lui l'évidence intime, par l'anamnèse. Chacun est abordé à travers les modes d'approches qui lui sont appropriés. »[29]

Le guide intérieur

Mais par quelle démarche l'homme peut-il s'extraire du cercle du devenir et à son incessante mobilité intellectuelle pour atteindre la paix du "Soi" ou le "Nouç grec" sans l'aide de quiconque ?

- « Être plus fort que soi-même, c'est aussi être plus faible ; rien n'est plus vrai que cette découverte, car le triomphe du fort sur le faible n'est jamais final, et le vaincu sait prendre à l'occasion de terribles revanches sur son vainqueur. L'exercice d'une technique de contrôle sur les fonctions psychosomatiques exige avant tout pour être fructueuse le dévoilement de la vérité. Dès lors l'ascèse s'accomplit sous le regard de cet instructeur invisible et impersonnel qu'est la Sagesse en nous ; elle en réfère - au-delà des dynamismes de la psyché - à une instance que nulle contradiction dualistique n'affecte. Il s'emprisonne dans un rêve et se condamne à un sommeil sans fin celui qui s'en remet à un autre guide que Cela (Nouç) pour la conduite de sa vie dans la recherche du vrai. (Cf. République, Livre V, 475 et suivants et Livre VI, 508 d, e) »[29]

Les étapes de la manifestation du Soi

En raison de son caractère subjectif et incommunicable, le Soi ne pourrait fournir la preuve absolue de sa validité qu'à celui qui l'a expérimentée en lui-même.

« Elle présente plusieurs caractéristiques remarquables :

- Sa venue est soudaine, fulgurante et parfois inattendue,

- Elle opère, à cet instant, une perception du monde très claire et sereine, car désentravée des interprétations habituellement délivrées par les capacités cognitives usuelles,

- Elle est dépourvue entièrement de contenu intellectuel et d'images ; le pouvoir d'intuition conféré par elle s'appliquerait au problème ontologique et philosophique,

- L’établissement définitif du Soi se caractérise par sa permanence et son irréversibilité dans un plan de transcendance, où les notions de temps et d'espace n'ont plus cours. »[29].

Les plans de transcendance

Jean Klein, Ramana Maharshi, Jiddu Krishnamurti, Nisargadatta Maharaj, Adi Shankara, Swami Prajnanpad expriment que dans le champ de la pure conscience, les notions de temps, d'espace, d'énergie, de causalité n'auraient plus cours. Pour les mystiques, les scientifiques et les philosophes, cette notion est déroutante car le pan usuel de la réflexion intellectuelle nécessite du temps et de l’énergie, cette atemporalité remet en cause toute approche par le chemin de la pensée, sans pourtant l'exclure tout à fait.

- « La conscience se manifeste nécessairement à l'homme sous l'apparence d'une fonction conditionnée : la pensée. Or, la pensée, comme toute forme d'énergie, correspond à un niveau déjà dégradé du principe initial. »[30].

Le Soi, dont la nature n'est pas phénoménale, n'use pas d’énergies spatio-temporelles. Ainsi, même si le chercheur s'attend à percevoir des manifestations du Soi, ou croit pouvoir tenir la preuve d'une réalisation du Soi, il serait dérouté, car :

- « L'observateur situé dans la relativité des niveaux psychiques croit en percevoir fonctionnellement les effets comme tels. »[31].

Ne se situant pas sur plan matériel, rien ne peut "l'objectiver" :

- « L'expérience du jivanmukta, par contre, transcende toutes les provinces de la psyché. Elle est établie par-delà les frontières du psychisme, résorbant en elle-même les catégories de l'espace, du temps et de la causalité. »[32].

Quelle représentation de l'espace opérationnel du Soi serait alors possible, puisqu'il est hors du temps et de l'espace ? Pour les philosophes et les mathématiciens de notre époque, les notions de temps et d'espace peuvent être considérées comme des catégories mentales au même titre que toutes les expériences sensorielles et motrices inhérentes à la structure biologique humaine :

- Les modalités perceptives, se traduisent par un certain mode de contact et d'enregistrement, qui nécessitent temps et espace.

- L’estimation de l'espace et celle de la durée varient sans cesse, se dilatent ou se contractent pendant le rêve, le sommeil profond, l'émotion forte, l'ennui, l’attente, mais aussi selon les exigences de nos spéculations intellectuelles.

- « Peut-on s'étonner, alors, si les barrières du temps et de l'espace disparaissent aussitôt qu'est suspendue ou dépassée l'activité de l'ego ? L'entrée en jeu de l'ego avec ses processus perturbateurs : imagination, rationalisation, passion, altère le cours de l'expérience. Cela peut déconcerter. Mais n'en est-il pas de même du mathématicien de notre époque ? Pour lui, le monde physique perd tous les attributs et qualités selon lesquels il se manifeste à notre sens commun comme à notre intellect. L'univers n'est plus qu'énergie pure, ou mieux représentation mathématique, une équation. »[33].

L'homme qui aurait connu l'éveil spirituel dépasserait donc le flux du monde phénoménal et impermanent, tout comme le physicien ferait évanouir les apparences de la matière.

- « Dans ce mystérieux territoire transpsychique, l'expérience du temps et de l'espace a cessé d'avoir cours. Aucun substrat ne s'offre donc plus à l'exercice des sens, de l'émotion, de l'intellect, car ceux-ci se déroulent sur le plan relatif de la durée et de l'étendue. Les émotions et les processus intellectuels se fondent en effet sur des changements d'états électro-chimiques - dépolarisation et repolarisation, modulations vibratoires à fréquences multiples - en cheminement le long des neurones ; ces phénomènes ne peuvent se produire que dans le temps et l'espace. »[34].

L’aboutissement

Dans la vie quotidienne, lorsque certains objectifs sont atteints, une paix provisoire et relative peut apparaître le temps qu’un autre objectif s’installe. Étant subordonnée aux événements de la vie, cette paix ne serait pas un attribut de la réalisation du Soi, lequel est par nature inconditionné.

- « La joie que nous investissons et situons à tort dans les objets (animés ou inanimés), est captée dans un mécanisme aveugle de projection psychique. C'est une joie fugace car elle est tombée sous la loi du temps, adultérée et voilée parce qu'elle est erronément attribuée au monde extérieur, alors qu'elle réside en nous. »[35].

Lorsque le Soi n’est plus entravé, une paix épisodique surgit lors d’épisodes imprévus de la vie, mais elle peut s’établir définitivement lors de l’étape finale ou réalisation (mokṣa, Éveil, Samādhi, Bodhi etc.).

- « La paix suprême de l'esprit échappe à toute description ; émergeant du cœur même de l'expérience elle imprègne l'être et le submerge en totalité, dans son déploiement béatifique. Dès lors et pour toujours, son intensité demeure invariable, contrairement à ce qui se produit dans les extases ou phénomènes transitoires. Aucune contingence n'affecte l'homme qui vit le Soi, il peut vaquer aux occupations de la vie quotidienne sans que cet état béatifique subisse aucune éclipse. »[35].

Terminologie de la philosophie indienne

Le concept du Soi selon la philosophie hindoue

Les Upanishad expriment parfois la réalisation du Soi de manière poétique :

- « De même qu'un homme embrassé par sa bien-aimée ne sait plus rien du « je » et du « tu », ainsi le soi embrassé par le Soi omniscient (solaire) ne sait plus rien d'un « moi-même » au-dedans ou d'un « toi-même » au-dehors à cause de l'« unité ». »[36]

L'hindouisme partitionne le Soi, en soi non individualisé et Soi universel :

- L'Âtman désigne le corrélat de brahman, principe immortel et libre dans l'homme. C'est le concept hindouiste de soi non individualisé à ne pas confondre avec le soi individualisé (jīva), l'âme individuelle ou encore l'être incarné (jīvātman)[37] - [38].

- Le brahman est le Soi suprême de l'hindouisme. Il ne peut se définir qu'en énonçant ce qu'Il n'est pas (neti-neti, en sanskrit : ni ceci, ni ceci). Brahman est décrit comme la réalité infinie, omniprésente, omnipotente, incorporelle, transcendante et immanente qui est la base divine de toute existence. Il est vérité infinie, conscience infinie et bonheur infini.

La négation du concept du Soi selon la philosophie bouddhiste

Le concept du Soi n'est pas retenu dans le bouddhisme car il reviendrait à magnifier une manifestation égotique. Ceci se retrouve dans les deux concepts suivants :

- Anātman, est le concept bouddhique d'impersonnalité, par opposition en la croyance hindouiste en l'ātman. Il n'existe selon cette vue aucune âme, aucune essence à trouver, mais une simple agrégation de phénomènes conditionnés (voir skandha).

- Vijñāna pouvant se traduire par état de conscience, est le concept bouddhique de conscience. Il ne s'agit pas de la conscience comme caractéristique à un être, Vijñāna ne désigne pas la conscience en tant qu'essence : le bouddhisme refuse le concept d' « ātman », considérant au contraire tout phénomène comme impersonnel. Vijñāna désigne donc la conscience comme simple phénomène psychique.

Notes et références

- « Le Soi qui observe toute chose est habituellement appelé Soi avec un S majuscule, ou le Témoin, ou la Pure Présence, ou la Pure Conscience ». Ken Wilber, A Brief History of Everything, ch. 12, p. 197-199

- « Certains Bouddhistes sectaires se sont empressés de considérer que le texte de Bouddha niait l'existence du "grand Soi", créant ainsi une opposition doctrinale irréductible entre le Bouddhisme et l'Hindouisme ». Môhan Wijayaratna - Sermons du Bouddha, éditions du Cerf La Maïeutique Transcendante

- Immortelle conscience Paul Brunton p. 27 dans « Le Soi et le monde manifesté » : « La finalité de l'univers, c'est le Soi »

- Larry Culliford « Who am I, Self or self-less ? »

- Wouter Hanegraaff, New Age and Western Culture, SUNY Press 1998 p. 211.

- «Le Soi est une autre part de moi-même, plus vaste que ma personnalité. C'est un Soi plus profond qui participe à l'éternité de la même manière que mon soi quotidien participe au temps » David Spangler dans "La renaissance du sacré" 1984 »

- page 45, (fr) Roger Godel, Socrate et le Sage Indien, Éditions Belles Lettres, 1982, 216 p. (ISBN 2251325387).

- page 275, Roger Godel, Essais sur l'expérience libératrice, Éditions Présence, 1976, 275 p. (ISBN 2901696104).

- page 60, (fr) Roger Godel, Socrate et le Sage Indien, Éditions Belles Lettres, 1982, 216 p. (ISBN 2251325387).

- page 96 : (fr) Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent, Éditions Ariane, 2000, 240 p. (ISBN 2920987461).

- page 38, Roger Godel, Essais sur l'expérience libératrice, Éditions Présence, 1976, 275 p. (ISBN 2901696104).

- page 40, Roger Godel, Essais sur l'expérience libératrice, Éditions Présence, 1976, 275 p. (ISBN 2901696104).

- page 249, Roger Godel, Essais sur l'expérience libératrice, Éditions Présence, 1976, 275 p. (ISBN 2901696104).

- B. Elahi, La Voie de la perfection, chapitre 38, p. 235-244, Coll. Spiritualités vivantes, Albin Michel. La voie de la perfection, une pensée en perfectionnement - e-ostadelahi.fr

- Lorsque, en même temps, j'essaie de me rappeler moi-même, mon attention est dirigée à la fois vers l'objet observé et vers moi-même. Page 177, (fr) P.D. Ouspensky, Fragments d'un enseignement inconnu, Éditions Stock, 1974, 583 p. (ISBN 2234001374).

- page : 26, Nicolas Tereshchenko, Gurdjieff et la quatrième voie, Ed. Guy Trédaniel, 1991, 301 p. (ISBN 2857073917)

- Krishnamurti, « Se libérer du connu », chapitre « la fragmentation de la pensée »

- Krishnamurti « Se libérer du connu » chapitre « L'observateur et l'observé »

- page 248, Roger Godel, Essais sur l'expérience libératrice, Éditions Présence, 1976, 275 p. (ISBN 2901696104).

- Yoga sutra II-20.

- pages : (fr) Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent, Éditions Ariane, 2000, 240 p. (ISBN 2920987461).

- name="Godel page 54"

- Yoga sutras II-6.

- Yoga sutra II-5.

- Yoga sutras II-4.

- page 250, Roger Godel, Essais sur l'expérience libératrice, Éditions Présence, 1976, 275 p. (ISBN 2901696104).

- Kalyana Mitra, terme du Bouddhisme, utilisé par exemple par Chögyam Trungpa, maître spirituel tibétain ou par Arnaud Desjardins.

- Traduction du titre d’un texte classique du yoga : Hatha yoga pradipika.

- page 54, Roger Godel, Essais sur l'expérience libératrice, Éditions Présence, 1976, 275 p. (ISBN 2901696104).

- page 46, Roger Godel, Essais sur l'expérience libératrice, Éditions Présence, 1976, 275 p. (ISBN 2901696104).

- page 39, Roger Godel, Essais sur l'expérience libératrice, Éditions Présence, 1976, 275 p. (ISBN 2901696104).

- page 44, Roger Godel, Essais sur l'expérience libératrice, Éditions Présence, 1976, 275 p. (ISBN 2901696104).

- page 45, Roger Godel, Essais sur l'expérience libératrice, Éditions Présence, 1976, 275 p. (ISBN 2901696104).

- page 274, Roger Godel, Essais sur l'expérience libératrice, Éditions Présence, 1976, 275 p. (ISBN 2901696104).

- page 42, Roger Godel, Essais sur l'expérience libératrice, Éditions Présence, 1976, 275 p. (ISBN 2901696104).

- Brihad Aranyaka Upanishad, cité par A. K. Coomaraswamy, Hindouisme et bouddhisme.

- The Sanskrit Heritage Dictionary de Gérard Huet

- The other side of death: Upaniṣadic eschatology. Numéro 2 de Studies in Indian tradition. William Borman. Éd. Sri Satguru Publications, 1990, page 72

Bibliographie

- (fr) Jean Monbourquette, De l'estime de soi à l'estime du Soi : De la psychologie à la spiritualité Bayard, 2003.

- (fr) Roger Godel, Essais sur l'expérience libératrice, Éditions Présence, 1976, 275 p. (ISBN 2-90169-610-4).

- (fr) Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent, Éditions Ariane, 2000, 240 p. (ISBN 2-92098-746-1).

- (fr) Arnaud Desjardins, 4 tomes : À la recherche du Soi - Adhyatma Yoga, Éditions de la Table Ronde, (ISBN 2-71030-106-7).

- (fr) Stephen Jourdain, Voyage au centre de soi, Éditions Accarias - L'Originel, 2000, (ISBN 2-86316-080-X).

- (fr) Svâmi Shantânanda Puri, Soi, l'expérience de l'absolu selon l'Asthâvakra-Gîtâ suivi de Le saut quantique dans l'absolu, Accarias, 2004.

- (fr) Jean-Pierre Coutard, Le soi, le temps et l'autre, autour de Husserl, Maine de Biran et Ricoeur, L'Harmattan, 2013, 232 p.