Saint François d'Assise (Messiaen)

Saint François d'Assise, Scènes Franciscaines, est un opéra français en trois actes et huit tableaux du compositeur français Olivier Messiaen, dont la composition est achevée en 1983. L'histoire s'inspire de la vie du franciscain François d'Assise du XIIIe siècle, qui fonde et donne son nom à un ordre religieux, canonisé et connut pour son assistance aux lépreux et représenté régulièrement parlant aux oiseaux.

| Genre | opéra contemporain |

|---|---|

| Nbre d'actes | trois actes et huit tableaux |

| Musique | Olivier Messiaen |

| Langue originale |

français |

| Sources littéraires |

La vie de François d'Assise Cantique des créaturesLes Fioretti de saint François d'Assise |

| Durée (approx.) | quatre heures |

| Dates de composition |

1975-1979 |

| Création |

28 novembre 1983 Palais Garnier à l'Opéra de Paris |

Personnages

- L'Ange (soprano et dansé)

- Saint François (baryton)

- Le Lépreux (ténor)

- Frère Massée (ténor)

- Frère Elie (ténor)

- Frère Léon (baryton)

- Frère Bernard (basse)

À la suite d'une commande pour l'Opéra de Paris, de Rolf Liebermann, dont il est le directeur depuis 1973 et un premier refus de compositeur (d'abord perplexe) et grâce à l'insistance de Liebermann, Messiaen commence d'abord la rédaction du livret en 1975 et les esquisses de la musique sont écrites jusqu'en 1979 ; l'orchestration et la copie des huit partitions d'orchestre — qui correspondent aux huit tableaux : représentant deux mille pages et quatre heures de musique — sont réalisées ensuite et achevées en 1983. Après huit années de travail d'un projet aux dimensions hors-normes, la création a lieu le , au Palais Garnier, sous la direction de Seiji Ozawa et remporte « un triomphe historique », avec huit représentations consécutives.

Saint François d'Assise, unique opéra du compositeur, cristallise la synthèse de ses recherches et découvertes musicales réunissant à la fois sa passion pour l'ornithologie et l'expression de sa foi catholique.

Historique

Genèse de l'œuvre

Dans les années 1960, Olivier Messiaen explique que pour lui, l'art est le plus propice à exprimer les « vérités religieuses », mais qu'il estime que sur une scène, le sujet choisi risque d'être mal traité, parce qu'il peut « sombrer soit dans le ridicule, soit dans l'inconvenance, soit dans l'absurdité »[1]. Effectivement, le compositeur écrit surtout des œuvres instrumentales accompagnés d'un programme religieux ; par ailleurs, son seul ouvrage vocal depuis 1949 est l'oratorio La Transfiguration de Notre Seigneur Jésus-Christ, de 1969[1]. Bien qu'amateur de certains opéras (Pelléas et Mélisande, L'Orfeo ou encore ceux de Richard Wagner), il pensait que l'opéra dans sa forme historique ne convenait pas pour ce type de sujets et estimait qu'il fallait adapter une nouvelle formule de théâtre musical[1]. En effet, quand Rolf Liebermann sollicite le compositeur pour écrire un opéra à la suite d'une commande de l'Opéra de Paris, celui refuse dans un premier temps. Devant l'insistance du directeur, Olivier Messiaen, alors septuagénaire, accepte et commence la rédaction du livret de son premier et unique ouvrage lyrique scénique : un « spectacle musical »[1].

Une première ébauche de projet autour de cinq scènes de la vie de François d'Assise est commencé dès 1971 mais ce n'est qu'à partir de 1975 que le projet est réellement débuté, et officialisé avec la signature, en 1976, d'un contrat avec l'Opéra de Paris[1]. Il rédige alors lui-même le livret, sans « aucune prétention littéraire »[2], s'articulant en huit tableaux[3]. Le compositeur écrit plus un mystère moderne, « plus statique que dramatique », aucun tableau n'est relié par une tension d'une intrigue ou d'un conflit, mais par le souci d'exposer « les divers aspects de la sainteté et du cheminement vers celle-ci »[3]. L'opéra porte le sous-titre : Scènes Franciscaines. S'agissant d'hagiographie, le choix de saint François d'Assise s'est vite imposé au croyant et à l’ornithologue qu’était Olivier Messiaen : « Il est le saint qui ressemble le plus au Christ » et « il parlait aux oiseaux »[4].

« J’ai choisi Saint-François comme personnage d’abord, parce qu’il ressemblait au Christ par sa chasteté, par sa pauvreté, par son humilité, par les cinq plaies des deux pieds, des deux mains et du côté, c’est-à-dire par les stigmates. Mais aussi parce que si vous voulez, c’est en quelque sorte pour moi un confrère, je suis ornithologue et il prêchait les oiseaux. »[5]

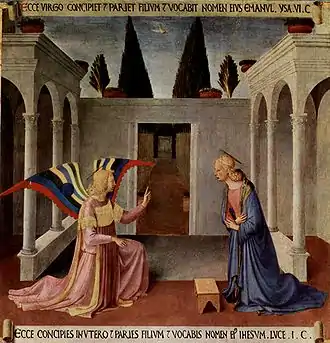

Pendant la période de gestation, Olivier Messiaen, lit les biographies et témoignages, et fait de nombreuses recherches. D'une part sur l'iconographie : il étudie les fresques de Giotto à la Basilica di San Francesco à Assise, les tableaux de Fra Angelico au Musée San Marco à Florence[6]. D'autre part des recherches en ornithologie, qui le conduisent de l'Italie à la Nouvelle-Calédonie pour étudier des chants d'oiseaux exotiques. La partition du chant et du piano est achevée en octobre 1977 mais l'orchestration et la finalisation de l'ouvrage peinent à être conclus à cause d'une maladie qui atteint le compositeur ; il faut attendre novembre 1983 pour que la création de Saint François d'Assise puisse avoir lieu[1].

Création mondiale

La création a lieu le , à l'Opéra de Paris au Palais Garnier[1], avec Christiane Eda-Pierre dans le rôle de l'Ange, José van Dam en Saint François, Kenneth Riegel pour le Lépreux, Michel Philippe en Frère Léon, Georges Gautier en Frère Massée, Michel Sénéchal dans le rôle de Frère Elie, et Jean-Philippe Courtis en tant que Frère Bernard. Dans la fosse se trouve les Chœurs et l'Orchestre du Théâtre national de l'Opéra de Paris, le chef des chœurs est Jean Laforge, tous sous la direction du chef japonais Seiji Ozawa, avec une mise en scène de Sandro Sequi et des décors et costumes de Giuseppe Crisolini-Malatesta[7].

Cette production, malgré la circonspection du public face à cet ouvrage qui est « complètement hors série et ne ressemble en rien à un opéra »[7], « remporta d'emblée un triomphe historique, le public célébrant l'œuvre et son auteur pendant huit représentations consécutives, tandis que la critique parisienne lançait un débat animé où il convient de relever quelques regrettables diatribes »[4]. La première constitue un véritable événement au sein d'une période où l'opéra, délaissé, ne fournissait aucune nouvelle création : la représentation est diffusé à la télévision le 12 décembre de cette année et contribue à lancer une nouvelle politique de création lyrique[1].

La mise en scène, présentant des décors et des costumes proches du style des peintres qu'ont inspiré Olivier Messiaen (Giotto, Fra Angelico), place l'action dans des paysages réalistes de l'Italie du trecento ; celle-ci est à l'inverse reçue de manière plutôt négative dans la presse[1]. Olivier Messiaen est quant à lui satisfait du traitement de la mise en scène par Sandro Sequi et Giuseppe Crisolini, tous deux connaisseurs de la région où se situe l'action, ainsi que de leurs respect et affranchissement des préconisations scéniques du compositeur[5].

Productions ultérieures

L'opéra est joué plusieurs fois en concert ou à la radio pendant les années qui suivent mais n'est pas monté sur scène avant une décennie[8]. Après la création parisienne, deux reprises sont données en version de concert : la production salzbourgoise de l'été 1985, sous la direction de Lothar Zagrosek, avec Dietrich Fischer-Dieskau dans le rôle titre, et à Lyon en 1989, avec David Wilson-Johnson et Kent Nagano[3]. Ce dernier était déjà l'assistant de Seiji Ozawa qui dirige la première création en 1983[9].

La seconde mise en scène a lieu en 1992, de nouveau au Festival de Salzbourg (à la Felsenreitschule), par Peter Sellars, avec Esa-Pekka Salonen à la direction de l'Orchestre philharmonique de Los Angeles. Cette mise en scène fait intervenir un personnage supplémentaire qui n'existe pas dans la parition : un double de l'Ange, qui mime et danse[10]. Production reprise en 1998, toujours au festival de Salzbourg, mais sous la direction de Kent Nagano, celle-ci est enregistrée par Deutsche Grammophon[8].

Suivent des productions à l'Opéra de Leipzig (1998) et au Deutsche Oper Berlin (2002). La première américaine est donnée au San Francisco Opera en septembre 2002, sous la baguette de Donald Runnicles et une mise en scène de Nicholas Brieger[11]. Depuis, l'opéra est présenté sur scène à la Ruhrtriennale (de) à la Jahrhunderthalle à Bochum en 2003[12], puis à l'Opéra Bastille à Paris (2004) avec Sylvain Cambreling et Stanislas Nordey[13]. En 2008, l'opéra est joué au Théâtre de musique d'Amsterdam et y est captée en DVD[14] ainsi qu'en en concert à la Salle Pleyel[15] puis à l'Opéra d’État de Bavière à Munich en 2011, mis en scène par l'artiste autrichien Hermann Nitsch[16]. En 2009, il est joué en version semi-concert à l'Opéra de Montréal[9]. La production de la RuhrTriennale est jouée à l'Arena de Madrid (Espagne) en 2011. La première de l'opéra en Suisse a lieu en 2020 à Bâle au Theater Basel sous la direction de Clemens Heil et mis en scène par Benedikt von Peter[17].

Postérité

Saint François d'Assise joue le rôle d'autorité dans les avant-gardes du plan national et a ouvert la voie à une revalorisation du genre lyrique et des maisons d'opéra[1]. L'ouvrage, malgré la difficulté de sa mise en place par son gigantisme, l’exigence des rôles et la longueur de certains qui rebutent plus d'une scène à le monter[15], est par la suite peu à peu mis en scène de manière fréquente ce qui en fait un des rares ouvrages lyriques de la deuxième moitié du XXe siècle à s'être fait une place sur la scène et le répertoire internationaux[1]. En 1992, un numéro hors-série de L'Avant-scène opéra est consacré à l'ouvrage, et en 2004, un autre numéro complet paraît (n° 223).

Description

Saint François d'Assise est un long ouvrage lyrique en français d'une durée d'environ quatre heures qui nécessite un effectif conséquent pour le mettre en place[1]. Olivier Messiaen considère son ouvrage comme la synthèse de ses découvertes musicales et représente à la fois son intérêt pour l'ornithologie et l'expression de sa « foi catholique »[8]. Il déclare en 1985 que son opéra est « immense acte de foi » tout autant qu'un hommage à la « sainteté incarné par François » d'Assise[18]. Y ayant insufflé tous les mystères de sa propre foi, Olivier Messiaen déclare le soir de la première qu'il se sent vide, ayant finalement tout exprimé en tant que compositeur et annonce qu'il ne composerait plus jamais[5] - [18].

Distributions

| Rôle | Voix | Créateur

Opéra de Paris, 1983 |

Festival de Salzbourg, 1992/98 |

|---|---|---|---|

| Saint François | baryton | José van Dam | José Van Dam |

| L'Ange | soprano | Christiane Eda-Pierre | Dawn Upshaw |

| Le Lépreux | ténor | Kenneth Riegel | Chris Merritt |

| Frère Massée | ténor | Georges Gautier | John Aler |

| Frère Elie | ténor | Michel Sénéchal | Guy Renard |

| Frère Léon | baryton | Michel Philippe | Urban Malmberg |

| Frère Bernard | basse | Jean-Philippe Courtis | Tom Krause |

| Frère Sylvestre | baryton | Lucien Dalmon | Akos Banlaky |

| Frère Ruffin | baryton | Jean-Jacques Nadaud | Dirk d'Ase |

| Direction musicale | Seiji Ozawa | Esa-Pekka Salonen/Kent Nagano | |

| Mise en scène | Sandro Sequi | Peter Sellars | |

| Chef de chœur | Jean Laforge | ||

Orchestre et chœur

Voici la composition chorale et instrumentale, telle que donnée par le compositeur, avec certaines indications précises d'emplacement. L'ensemble compte 119 instruments et 150 choristes[6] :

- 1 - Bois :

- 3 piccolos, 3 flûtes, 1 flûte en sol, 3 hautbois, 1 cor anglais, 2 petites clarinettes en mi bémol, 3 clarinettes en si bémol, clarinette basse, clarinette contrebasse, 3 bassons, 1 contrebasson.

- 2 - Claviers :

- 3 - Cuivres :

- 4 - Ondes :

- 3 ondes Martenot, placées à des endroits différents pour obtenir des effets d'espace. La première onde Martenot est dans une loge d'avant-scène, à gauche du chef, côté premiers violons. La seconde est dans une loge d'avant-scène, à droite du chef, côté violoncelles. La troisième est dans une fosse d'orchestre, devant le chef.

- 5 - Chœur :

- 6 - Cordes :

- 16 premiers violons, 16 seconds violons, 14 altos, 12 violoncelles, 10 contrebasses.

- 7 - Percussions :

- I : Premier jeu de cloches tubes, premiers claves, héliophone (machine à vent), caisse claire.

- II : Premier triangle, seconds claves, 6 temple blocks, très petite cymbale, petite cymbale, cymbale suspendue.

- III : Second triangle, troisièmes claves, wood-block, fouet, une paire de maracas, reco-reco, glass chimes, shell chimes, wood chimes, tambour de basque, 3 gongs.

- IV : troisième triangle, quatrièmes claves, jeu de crotales, grande cymbale suspendue, cymbale suspendue, tom moyen, tom grave, 3 tam-tams.

- V : second jeu de cloches tubulaires, tôle, cinquièmes claves, géophone, grosse caisse.

Inspiration

Pour écrire son livret, Olivier Messiaen s'est inspiré de l'Écriture Sainte, de ses souvenirs ornithologiques, des écrits de saint François lui-même, notamment le Laudes Creaturarum (Cantique des Créatures), des Fioretti (Anonyme, XIVe siècle), des Considérations sur les Stigmates[Notes 1], au travers de citations plus ou moins directes[1] - [6]. Le Cantique est récité par le saint tout au long de l'ouvrage, par strophes[5]. Chaque acte est construit autour d'une prière de François d'Assise qui est exaucée : au premier, il prie Dieu de le faire rencontrer un lépreux et de le faire aimer ; au second, il souhaite connaître un échantillon du bonheur céleste ; au troisième, il reçoit les stigmates de Jésus Christ[1]. Olivier Messiaen a dit qu'il aurait préféré écrire une Passion du Christ mais qu'il s'est rétracté en se rendant compte de l'impossibilité de la représenter sur une scène lyrique[1]. En cela, le choix de Saint François a été déterminé par son rapprochement avec la figure du Christ et sert la dramaturgie du récit car la vie du saint imite celle de Jésus, appuyant l'idée du compositeur selon laquelle « le moment le plus glorieux de Dieu et de son Verbe incarné, c'est justement le mort »[1].

L'axe dramatique de l'œuvre se situe exclusivement dans la progression de la Grâce de saint François[1]. Il en résulte une certaine concision hagiographique, Olivier Messiaen n'a pas retenu les frasques de jeunesse de François, ce qui lui fut reproché par la suite. Il a répondu lors d'un entretien avec Claude Samuel que les péchés de Saint François ne présentaient pas un intérêt pour l'opéra. « J'ai supprimé beaucoup de choses pour ne prendre que les grandes lignes de mon sujet. J'ai toujours préféré choisir ce qui pouvait contenir du merveilleux, de la couleur et des chants d'oiseaux. Il ne sera donc pas question ici de Pierre Bernadone, de la rédaction de la Règle Franciscaine, de la Grande Sainte Claire, et du célèbre loup de Gubbio[2]. » En effet, le compositeur a choisi de retrancher une bonne partie de l'aspect politico-religieux de François d'Assise pour privilégier son cheminement intérieur, remplaçant ainsi l'action classique d'une intrigue par l'unité du personnage principal[1].

Forme

Olivier Messiaen affirme lors de la création de son ouvrage, qu'il ne s'agit nullement d'un opéra dans sa forme traditionnelle : il précise que son ouvrage, à l'inverse des livrets d'opéra, ne contient pas « d’histoire passionnelle, et surtout parce qu’il n’y a ni crime ni meurtre »[5]. De plus, l'absence d'« ensembles vocaux » ainsi que d'airs et de leitmotiv attestent selon lui le caractère inhabituel de son œuvre[5]. En revanche, il compose pour chaque personnage un ou plusieurs thèmes et les associe avec un oiseau[5], qu'il symbolise au moyen d'une figuration musicale de leurs chant et cri.

Le livret, qui se déroule sur plus de deux mille pages[8], contient de nombreuses indications scéniques inscrites par le compositeur[5], ainsi que sur les choix de décors, costumes ou encore de lumières, à la manière de Richard Wagner[18]. On y retrouve notamment celles qui précisent qu'Olivier Messiaen imaginait les décors et costumes proche du réalisme historique et des paysages réels de l'Italie, inspirés notamment par le style des peintres italiens du Moyen Âge tardif tels que l'on retrouve chez Cimabue, Giotto ou Fra Angelico[1]. Il imagine notamment que le costume du personnage principal soit une copie de la tenue de François d'Assise telle qu'elle est conservée dans sa ville et que celui de l'Ange soit inspiré d'un tableau de Fra Angelico : « il porte une robe rose mauve avec un pectoral doré. Et il a des ailes quadricolores, c’est-à-dire qu’il avait sur les ailes des bandes verticales, bleus, jaunes, rouges, vertes et cetera »[5]. Le compositeur y mentionne également le placement des musiciens et surtout ceux des Ondes Martenot, ainsi que le moment et la manière de l'entrée de l'Ange dans le cinquième tableau[18].

Musique

Synthèse de son parcours artistique, Saint François d'Assise contient les différentes recherches que mène le compositeur tout au long de sa carrière. Synesthète, Olivier Messiaen déclare déployer sa musique autour de procédures harmoniques capable de rendre la couleur[6] ; son opéra est également réceptacle de ce phénomène développé au début de sa carrière[18]. La présence d'Ondes Martenot est caractéristique sa musique ainsi que son rapport aux instruments traditionnels[18].

Les critiques de l'époque, après la création, s'accordent à dire que musicalement, Saint François d'Assise à davantage en commun avec les autres ouvrages d'Olivier Messiaen que d'un réel opéra[1]. En cela, ils estiment que la partition ne nécessiterait pas de mises en scène pour être jouée, au regard de son sujet religieux, de son action et musique statiques[1]. Par ailleurs, son ouvrage contient avec des leitmotiv wagnerien[Notes 2] et est structuré avec de la composition continue, et le compositeur précise que des motifs sont attribués à chaque personnage ou thème abordé[1] - [6]. La musique diffère cependant par son morcellement et ses ruptures des thèmes wagnérien ou de Claude Debussy, formant ainsi une espèce de mosaïque sonore[1]. Olivier Messiaen précise qu'il n'a pas opéré de développement symphonique dans sa partition, et fait plutôt suivre la musique avec le texte[5].

De plus, de nombreux passages ont été composés pour imiter le chant et les cris des oiseaux, qui représentent ici un tiers de la partition, que le compositeur étudie depuis les années 1950 en allant les noter dans la nature[1]. Les différents moyens pour rendre ces sons sont surtout confiés aux bois et aux percussions à baguettes (xylophone, marimba, etc.). Les sons d'oiseaux ont pour objectif de rendre l'ambiance de la nature de la région dans laquelle se déroule l'action ainsi que de servir de transitions dans la partition, tout autant que de prêter leur voix pour les motifs musicaux des personnages[1]. Nous retrouvons notamment leur chant dans le Prêche des oiseaux (acte II, scène 6), avec un développement de plus de quarante-cinq minutes de musique[8].

L'orchestre compte 119 musiciens : cette grande quantité instrumentale a par ailleurs été initialement reprochée au compositeur car il ne correspond à la frugalité de la vie du saint, dit le Poverello[9].

L'écriture musicale des voix est sobre et fait attention à la clarté de ce qui est chanté, et fait également appel au plain-chant[6]. Par ailleurs, le compositeur précise qu'il accorde une attention particulière au traitement de la voix : il favorise le chant par rapport à la musique quand le texte présente un moment décisif dans l'intrigue[5]. En cela, rejetant les formes parlées ou alternatives au chant, il le privilégie à l'orchestre, qu'il fait parfois même taire pour mettre en valeur la phrase du personnage[5].

Argument

L'action se situe en Italie au XIIIe siècle.

Acte I

Scène 1 : La Croix

Saint François explique à Frère Léon que par amour pour le Christ, il doit endurer patiemment toutes ses contradictions, toute sa souffrance, et que cela est la « Joie parfaite ».

Scène 2 : Les Laudes

Après la récitation des matines par les Frères, saint François, resté seul, demande à Dieu de lui faire rencontrer un lépreux et de l'aimer.

Scène 3 : Le Baiser au Lépreux

Dans une léproserie, un lépreux repoussant, couvert de pustules, proteste violemment contre sa maladie. Saint François entre, et s'asseyant à ses côtés, lui parle doucement. Un Ange apparaît à la fenêtre et dit : « Lépreux, ton cœur t'accuse mais Dieu est plus grand que ton cœur. » Troublé par sa voix douce et par la bonté de saint François, le lépreux est pris de remords de s'être emporté. Saint François embrasse le lépreux. Miracle ! Le lépreux est guéri. Le lépreux danse de joie. Plus que la guérison du lépreux, c'est cette élévation de la Grâce qui fait exulter saint François, son triomphe sur lui-même.

Scène 4 : L'Ange Voyageur

Sur un sentier forestier de La Verna, un ange apparaît sous les traits d'un voyageur. Il frappe à la porte du monastère, produisant un son énorme qui symbolise l'irruption de la Grâce. Le frère Massée ouvre la porte. L'Ange pose à Frère Elias une question sur la Prédestination. Ce dernier refuse de répondre et repousse l'Ange à l'extérieur. L'Ange frappe à nouveau à la porte et pose la même question à Frère Bernard qui répond avec beaucoup de sagesse. L'Ange parti, Frère Bernard et Frère Massée se regardent et Frère Bernard fait observer : « Peut-être était-ce un ange ?… »

Scène 5 : L'Ange Musicien

L'Ange apparaît à Saint François et lui donne un avant-goût de félicité céleste, lui jouant un air sur sa viole. Cet air est si plaisant que Saint François défaille.

Scène 6 : Le Prêche aux oiseaux

À Assise, aux Carceri, un grand chêne au printemps avec beaucoup de chants d'oiseaux, Saint François, suivi de Frère Massée, prêche un sermon aux oiseaux et les bénit solennellement. Les oiseaux répondent en un grand chœur dans lequel on entend non seulement les oiseaux d'Ombrie, en particulier la Fauvette à tête noire, oiseau typique des Carceri, mais aussi des oiseaux d'autres pays, comme l'Île des Pins, proche la Nouvelle-Calédonie.

Scène 7 : Les Stigmates

À La Verna, de nuit, dans une caverne au-dessous d'un rocher surplombant, Saint François est seul. Une grande Croix apparaît. On entend la voix du Christ, symbolisée par un chœur, presque continuellement. Cinq flèches de rayons lumineux de la Croix frappent successivement les deux mains, les pieds et le côté droit de Saint François, en un son aussi puissant que celui qui accompagna les coups de l'Ange à la porte du Monastère. Ces cinq blessures, qui rappellent les cinq blessures du Christ, sont la confirmation divine de la sainteté de Saint François.

Scène 8 : La Mort et La Nouvelle Vie

Saint François meurt, allongé au sol. Tous les Frères l'entourent. Il dit adieu à tous ceux qu'il a aimés et chante le dernier verset de son Cantique du Soleil, le verset de « notre Sœur la Mort physique ». Les Frères chantent le Psaume 141. L'Ange et le Lépreux viennent à Saint François pour le conforter. Saint François prononce ses derniers mots : « Seigneur ! La musique et la poésie m'ont mené vers Toi ! En défaut de Vérité [...] m'éblouissent pour toujours par Ton excès de Vérité... » Il meurt. Les cloches sonnent. Tout disparaît. Tandis que le chœur chante la Résurrection, un rayon de lumière illumine l'endroit où précédemment le corps de Saint François gisait. La lumière croît, jusqu'à en devenir aveuglante et insupportable.

Personnages et leurs thèmes

Fra Angelico, L’Annonciation, c.1452, Musée national San Marco, Florence.

Chaque personnage est caractérisé au moyen d'un ou de plusieurs thèmes et associé également à un chant d'oiseau.

L'Ange

L'Ange a plusieurs thèmes : des ensembles de sept flûtes faisant des permutations d'accords ; des appels de hautbois et petite clarinette dans l'aigu, style Nô japonais ; des accords fortissimo avec leurs harmoniques ; un thème mélodique en mode deux ; un thème mélodique et harmonique en mode trois, attaché à ces mots : « Mais Dieu est plus grand que ton cœur » ; le chant de la Gerygone, petite fauvette à ventre jaune de l'île des Pins, près de la Nouvelle-Calédonie, joué par les piccolos, le xylophone, le glockenspiel. Ce chant d'oiseau annonce et précède toutes les apparitions de l'Ange.

Saint François

Le personnage de François d'Assise a une présence sur scène quasiment continue pendant tout l'ouvrage (d'une durée excédant quatre heures), excepté le quatrième tableau[15]. Ces dispositions rendent difficile l'accès au personnage et le choix d'un artiste lyrique prêt à s'y confronter[15]. Le belge José van Dam, le créateur du rôle, a été le principal chanteur à incarner Saint François durant les différentes représentations que l'opéra connait, et laisse sa marque sur son jeu pendant longtemps[15].

Thèmes

Saint François a plusieurs thèmes : un thème mélodique confié aux violons, qui revient chaque fois qu'il est en scène ; un thème harmonique qui oppose un cluster à un accord de trombones, et qui intervient seulement dans les moments où Saint François chante avec solennité ; un thème de Décision, saut de double octave descendant, énergique ; un thème de Joie ; le chant de la Capinera (Fauvette à tête noire), oiseau type des Carceri, à Assise, dont les strophes interrompent souvent Saint François dans le sixième tableau.

Le lépreux

Matthias Grünewald, Retable d'Issenheim, c.1516, Tentation de St Antoine (détail).

Il a pour thème un rythme dochmiaque, méchant, agité, qui se transformera en danse de joie à la fin du troisième tableau, et reviendra pour la lumière finale, au moment du chant de la Résurrection, dans le huitième et dernier tableau.

Frère Léon

Frère Léon a pour thème sa propre chanson : « J'ai peur, j'ai peur sur la route… ».

Frère Massée

Frère Massée a un thème mélodique très simple et très pur, soutenu par des accords à renversements transposés.

Frère Élie

Frère Élie est accompagné, de façon assez caricaturale, par des glissendos des trombones et des cordes, par le Notou, oiseau de Nouvelle-Calédonie, et par les rythmes acidulés de la Rousserolle Effarvatte.

Frère Bernard

Frère Bernard a un thème mélodique joué par les cors et les cordes, il est souvent interrompu par Philemon (oiseau moine) de l'Île des Pins, confié à l'ensemble des bois.

Références ornithologiques

Ornithologue et se retrouvant dans l'amour pour les oiseaux qu'avait François d'Assise[5], Olivier Messiaen décidé d'intégrer dans son opéra plus trente-quatre chants d'oiseaux[6] qu'il a observés et notés au cours de ses nombreux voyages à travers le monde et auxquels il attribue un ou plusieurs instruments et à des personnages. Il met en musique notamment des oiseaux de l'Italie et de l'Ombrie en particulier, région accueillant la ville d'Assise, où le saint a principalement vécu, ainsi que dans les endroits où il est passé[5]. Il intègre également des oiseaux venus de plus loin (notamment des îles du Pacifique et surtout la Nouvelle-Calédonie) pour s'accorder au vœu du saint dans son Psaume[5].

Un tableau spécifique est entièrement consacré aux oiseaux et les réuni tous : il s'agit du Prêche aux oiseaux, qui consiste en un sermon de François d'Assise aux volatiles[5]. Quand son discours est terminé, les oiseaux chantent tous ensemble, ce qui, selon Olivier Messiaen, représente un nombre de deux cent cinquante individus[5]. Cette partie représente une difficulté pour l'orchestre et son chef, qui doivent faire en sorte de faire jouer les xylophones et les bois avec des battus complexes, tout en faisant sonner le reste des instruments mais hors tempo : jouant dans une autre mesure, les tempos se superposent et entraîne un « désordre organisé comme ce qui se passe au lever ou au coucher du soleil dans la nature »[5].

| no | Nom des oiseaux | Lieu | Situation et instrument correspondants |

|---|---|---|---|

| 1 | Capinera[5] (Fauvette à tête noire) | Carceri, Assise | associé à François d'Assise, avec un ensemble de vingt-deux bois[5] |

| 2 | Rouge-gorge | Carceri, Assise | |

| 3 | Troglodyte | Carceri, Assise | |

| 4 | Grive draine | Bevagna, Ombrie | |

| 5 | Alouette des champs | ||

| 6 | Merle noir | ||

| 7 | Grive musicienne | ||

| 8 | Fauvette des jardins | ||

| 9 | Rossignol | ||

| 10 | Loriot | ||

| 11 | Linotte | ||

| 12 | Coucou | ||

| 13 | Pigeon ramier | ||

| 14 | Tourterelle | ||

| 15 | Rousserolle effarvatte | réservée à Frère Élie | |

| 16 | Faucon crécerelle | 5e tableau, avertit Saint François de l'arrivée de l'Ange | |

| 17 | Fauvette passerinette | Galeria, Corse | |

| 18 | Roselin cramoisi | Suède | |

| 19 | Merle bleu | Delphes, Grèce | 3e tableau, fin de la danse du Lépreux (3 xylos) |

| 20 | Chouette chevêche | 1er tableau, parabole de Saint François | |

| 21 | Chouette hulotte | début du 7e tableau | |

| 22 | Eopsaltria (Rossignol à ventre jaune) | Île des Pins, Nouvelle-Calédonie | 6e tableau |

| 23 | Philemon (oiseau-moine) | Île des pins | 6e tableau, accompagne souvent Frère Bernard (ensemble des Bois) |

| 24 | Gérygone[5] (Fauvette à ventre jaune) | Île des pins | associé à l'Ange, avec piccolos, xylophone, glockenspiel[5] |

| 25 | Gammier | Île des pins | 6e tableau |

| 26 | Traquet à tête grise | Maroc | |

| 27 | Téléphone Tschagra | Maroc | |

| 28 | Notou | Nouvelle-Calédonie | |

| 29 | Zostérops | Nouvelle-Calédonie | |

| 30 | Oiseau-lyre | Australie | Ondes Martenot, 5e tableau |

| 31 | Hôaka (Bruant à tête grise) | Japon | |

| 32 | Fukuro (Chouette de l'Oural) | fin du 3e tableau | |

| 33 | Uguisu (Bouscarle du Japon) | Nikko | |

| 34 | Hototoguisu (petit coucou à tête grise) | Karuizawa |

Discographie

Disque

- Seiji Ozawa — José van Dam (Saint François), Christiane Eda-Pierre (l'Ange), Kenneth Riegel (le Lépreux), Michel Philippe (Frère Léon), Georges Gautier (Frère Massée), Michel Sénéchal (Frère Élie), Jean-Philippe Courtis (Frère Bernard), Chœurs et Orchestre de l'Opéra de Paris (enregistrement public des 6 et au Théâtre National de l'Opéra de Paris, 4 CD Éditions Cybelia, CY 833-834-835-836 / Assai 222212) (OCLC 173201941).

- Lothar Zagrosek – Dietrich Fischer-Dieskau, (Saint François) ; Rachel Yakar ; Kenneth Riegel, Robert Tear, Gilles Cachemaille, Sebastian Vittucci ; Chœur de l'ORF ; Chœur Arnold Schönberg (dir. Erwin Ortner) ; Orchestre symphonique de la radio de Vienne (enregistrement public, Festival de Salzbourg 22 août 1985, 2 CD Orfeo) (OCLC 610629157) — extraits : tableaux 3, 6, 7, et 8.

- Kent Nagano – José van Dam (Saint François), Dawn Upshaw (l'Ange), Chris Merritt (le Lépreux), Arnold Schoenberg Chor, Hallé Orchestra (enregistrement public 1998, 4 CD DG 445 176-2)[10].

Vidéo

- Ingo Metzmacher – Rod Gilfry (Saint François), Camilla Tilling (l'Ange), Hubert Delamboye (le Lépreux), Henk Neven (Frère Léon), Tom Randle (Frère Massée), Donald Kaasch (Frère Élie), Hague Philharmonic Orchestra, Nederlandse Opera Choor ; mise en scène Pierre Audi, réalisation Misjel Vermeiren (enregistrement public mai- au Musiektheater Amsterdam, Opus Arte DVD OA1007D – 2009).

Notes et références

Notes

- Écrits anonymes de franciscains du quatorzième siècle.

- Malgré son affirmation que son opéra ne contient pas de letimotiv, certains commentateurs évoquent ce terme dans leurs analyses.

Références

- Stefan Keym, « 13.6 Une « nouvelle formule » et un tournant historique : Saint François d'Assise d'Oliver Messiaen », dans Hervé Lacombe, Histoire de l'opéra français : de la Belle Epoque au monde globalisé, Fayard, (ISBN 978-2-213-70991-8), p. 841-848

- Messiaen 1983, p. 3.

- Kaminski 2003, p. 930.

- Kaminski 2003, p. 931.

- Mildred Clary et Olivier Messiaen, « Olivier Messiaen présente son opéra Saint François d'Assise », Entretien mené quelques jours après la création de l'opéra et diffusé juste avant sa retransmission à la télévision, sur Fresques Ina - En scènes,

- Pierre Flinois, « L'ange musicien de Saint François d'Assise d'Olivier Messiaen : Éclairage », Commentaire d'un extrait vidéo lors de la création en 1983 de Saint François d'Assise, sur Fresques Ina - En scènes

- Jacques Lonchampt, « Saint François d'Assise à l'opéra. Messiaen prêche aux animaux », Le Monde, (lire en ligne

, consulté le )

, consulté le ) - Christophe Huss, « Musique classique - Messiaen: huit ans pour Saint François d'Assise », sur Le Devoir, (consulté le )

- Gilles Dupuis, « Légendes franciscaines à l’OSM : Saint François d’Assise, d’Olivier Messiaen, avec le Choeur et l’Orchestre symphonique de Montréal sous la direction de Kent Nagano », Spirale, no 225, mars–avril 2009 (ISSN 1923-3213, lire en ligne)

- (en) « Messiaen Saint François d'Assise », sur Gramophone, (consulté le )

- (en) Harvey Steiman, « Messiaen: saint Francois d'Assise, San Francisco Opera, War Memorial Opera House, San Francisco, 1 Oct 2002 (HS) », sur musicweb-international.com, .

- Eric Dahan, « Le « Saint François » de Messiaen visite la Ruhr », sur Libération, (consulté le )

- Jean-Charles Hoffelé, « La vraie mort de Saint François ? Reprise contestable de l’œuvre de Messiaen à la Bastille », sur Concertclassic, (consulté le )

- Carl Fisher, « Olivier Messiaen: Saint-François d’Assise. Pierre Audi 3 dvd Opus Arte », sur ClassiqueNews.com, (consulté le )

- Clément Taillia, « La foi retrouvée : St. François d'Assise - Paris (Pleyel) », sur Forum Opéra, (consulté le )

- Pierre-Emmanuel Lephay, « Paul Gay : un nouveau Saint François est né : Saint François d'Assise - Munich », sur Forum Opéra, (consulté le )

- Jean-Luc Clairet, « Saint François d'Assise à Bâle : après l’apocalypse », sur ResMusica, (consulté le )

- Benitez 2019, introduction.

- Messiaen 1983, p. 6.

Bibliographie

- Saint François d'Assise, Cantique des Créatures (1225), traduction d'Ozanam [lire en ligne].

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

(en) Vincent Benitez, Olivier Messiaen's Opera, « Saint François d'Assise », Indiana, Indiana University Press, , 328 p. (ISBN 9780253042903, lire en ligne

(en) Vincent Benitez, Olivier Messiaen's Opera, « Saint François d'Assise », Indiana, Indiana University Press, , 328 p. (ISBN 9780253042903, lire en ligne  ).

). Olivier Messiaen, « Saint François d'Assise — Seiji Ozawa », Paris, Cybelia CY 833/836, 1983 (OCLC 173201941).

Olivier Messiaen, « Saint François d'Assise — Seiji Ozawa », Paris, Cybelia CY 833/836, 1983 (OCLC 173201941). Piotr Kaminski, Mille et un opéras, Fayard, coll. « Les indispensables de la musique », , 1819 p. (ISBN 978-2-2136-0017-8, OCLC 417460276, BNF 39099667), p. 929–931.

Piotr Kaminski, Mille et un opéras, Fayard, coll. « Les indispensables de la musique », , 1819 p. (ISBN 978-2-2136-0017-8, OCLC 417460276, BNF 39099667), p. 929–931.

Ouvrages

- Claude Samuel, Musique et couleur. Nouveaux entretiens avec Olivier Messiaen, Paris (Belfond) 1986.

- (de) Aloyse Michaely, Die Musik Olivier Messiaens. Untersuchungen zum Gesamtschaffen, Hamburg (Dieter Wagner) 1987.

- Saint François d'Assise : livret et analyse. L'Avant-scène opéra HS. no 4, 1992, 125p. (OCLC 223311683)

- (en) Camille Crunelle Hill, The Synthesis of Messiaen's Musical Language in his Opera »Saint François d'Assise«, Diss. University of Kentucky, Lexington/KY 1996.

- (de) Theo Hirsbrunner, Olivier Messiaen. Leben und Werk, Laaber (Laaber) 1988, 2e édition 1999.

- (en) Vincent Benitez, Pitch Organization and Dramatic Design in »Saint François d'Assise« of Olivier Messiaen, PhD. Diss. Indiana University, Bloomington/IN 2001.

- (de) Stefan Keym, Farbe und Zeit ─ Untersuchungen zur musiktheatralen Struktur und Semantik von Olivier Messiaens »Saint François d'Assise«, Hildesheim (Olms) 2002.

- (en) Peter Hill et Nigel Simeone, Messiaen, New Haven/CT (Yale University Press) 2005.

- Peter Hill et Nigel Simeone (trad. Lucie Kayas), Olivier Messiaen, Paris, Fayard, coll. « Bibliothèque des grands musiciens », , 592 p. (ISBN 2213629781, OCLC 718222565), p. 327–330

- (de) Aloyse Michaely, Olivier Messiaens »Saint François d'Assise«. Die musikalisch-theologische Summe eines Lebenswerkes, Frankfurt (Stroemfeld) 2006.

- (en) Siglind Bruhn, Messiaen's Interpretations of Holiness and Trinity: Echoes of Medieval Theology in the Oratorio, Organ Meditations, and Opera, Hillsdale/NY (Pendragon) 2008.

- (en) Andrew Shenton (éd.), Messiaen the Theologian, Farnham/Burlington/VT (Ashgate) 2010.

- (de) Stefan Keym/Peter Jost (éds.), Olivier Messiaen und die « französische Tradition », Köln (Dohr) 2013.

Chapitre et articles

- Anette Bossut, Répétition et variation dans le livret » Saint Françoise d'Assise « d'Olivier Messiaen, dans Biancamaria Brumana/Galiano Ciliberti (éds.), Musica e immagine. Tra iconografia e mondo dell'opera. Studi in onore di Massimo Bogianckino, Firenze (Olschki) 1993, p. 233-242.

- Ute Jung-Kaiser (éd.), « 'Laudato si, mi Signore, per sora nostra matre terra'. Zur Ästhetik und Spiritualität des Sonnengesangs » dans Musik, Kunst, Religion, Naturwissenschaft, Literatur, Film und Fotografie, Bern (Peter Lang) 2002.

- (de) Theo Hirsbrunner, « Der 'Sonnengesang' in Olivier Messiaens Oper 'Saint François d'Assise' », dans Ute Jung-Kaiser (éd.), Laudato si, mi Signore, per sora nostra matre terra. Zur Ästhetik und Spiritualität des 'Sonnengesangs' in Musik, Kunst, Religion, Naturwissenschaft, Literatur, Film und Fotografie, Bern (Peter Lang) 2002, p. 211-218.

- (en) Richard Taruskin, « Sacred Entertainments », dans Cambridge Opera Journal 15/2003, p. 109-126.

- (en) Christopher Dingle, Frescoes and legends: the sources and background of »Saint François d'Assise«, dans Christopher Dingle (éd.), Olivier Messiaen: Music, Art and Literature, Aldershot (Ashgate) 2007, p. 301-322.

- (en) Siglind Bruhn, Traces of a Thomistic »De musica« in the Compositions of Olivier Messiaen, dans Logos. A Journal of Catholic Thought and Culture 11/2008, p. 16-56.

- (en) Robert Fallon, « Two paths to paradise: reform in Messiaen's 'Saint François d'Assise' », dans Robert Sholl (éd.), Messiaen Studies, Cambridge (CUP) 2008, p. 206-231.

- (en) Stefan Keym, « The art of the most intensive contrast«: Olivier Messiaen's mosaic form up to its apotheosis in 'Saint François d'Assise' », dans Robert Sholl (éd.), Messiaen Studies, Cambridge (CUP) 2008, p. 188-205.

- (en) Vincent Benitez, Messiaen and Aquinas, dans Andrew Shenton (éd.), Messiaen the Theologian, Farnham/Burlington/VT (Ashgate) 2010, p. 101-126.

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la musique :

- BRAHMS

- MusicBrainz (œuvres)

- (en) AllMusic

- (en) Muziekweb

- (de) Operone