Saint-Vincent-sur-Jabron

Saint-Vincent-sur-Jabron (Sant Vincèns en provençal) est une commune française, située dans le département des Alpes-de-Haute-Provence en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

| Saint-Vincent-sur-Jabron | |||||

Le village, vu du château des Graves (Châteauneuf-Miravail). | |||||

Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Provence-Alpes-Côte d’Azur | ||||

| Département | Alpes-de-Haute-Provence | ||||

| Arrondissement | Forcalquier | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes Jabron-Lure-Vançon-Durance | ||||

| Maire Mandat |

Nicolas Figuière 2020-2026 |

||||

| Code postal | 04200 | ||||

| Code commune | 04199 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Saint-Vincentais | ||||

| Population municipale |

170 hab. (2020 |

||||

| Densité | 5,6 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 44° 10′ 18″ nord, 5° 44′ 33″ est | ||||

| Altitude | Min. 585 m Max. 1 723 m |

||||

| Superficie | 30,2 km2 | ||||

| Unité urbaine | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Sisteron (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Sisteron | ||||

| Législatives | Deuxième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Alpes-de-Haute-Provence

Géolocalisation sur la carte : Provence-Alpes-Côte d'Azur

| |||||

Le nom de ses habitants est Saint-Vincentais[1].

Géographie

La commune est traversée par le Jabron. Le village est situé à une altitude de 630 m[1] - [2].

Relief

Le territoire de la commune est coupé en deux par le Jabron et s’étend au sud jusqu’à la crête de la montagne de Lure. Dans la commune de Saint-Vincent-sur-Jabron, la crête Lure varie entre 1 600 et 1 700 m, sans sommet notable ; seul le sommet de l’Homme se détache, à 1 637 m. Aucun franchissement routier ou pédestre de Lure ne passe par la commune[2].

Au nord de Lure, un chaînon secondaire de Lure culmine à 1 176 m au Pousterlon et à 1 174 m à la montagne de Saint-Michel et franchi au pas Paradier à 1 004 m[2].

Rive gauche du Jabron, commence une zone de collines d’altitude inférieure à 1 000 m, dont (d’est en ouest) le Piblacus (764 m), Pierre Avons (696 m), le Claux (891 m), le Brumant (913 m) et Puyjean (796 m). Après cette première rangée, se trouve une vallée d’altitude, puis des sommets plus élevés, dont la montagne de Mare (1 603 m). Le franchissement de la Fairotte (1 288 m) permet d’accéder aux Baronnies, le col de Verdun à Éourres[2].

Hydrographie

Outre le Jabron qui fait la limite entre Saint-Vincent-sur-Jabron et Châteauneuf-Miravail, la commune est drainée par de multiples torrents, tous tributaires du Jabron, dont le ravin de Verduigne et le ravin de Vaubelle (rive gauche) et le torrent du Grand Vallat (limitrophe de Noyers-sur-Jabron) en rive droite du Jabron

La source de la Roubiouse a un débit régulier et fort (jusqu’à 1 m3/s)[3].

Transports

La commune est desservie par la route départementale RD 946, ancienne route nationale 546[2].

Risques majeurs

Aucune des 200 communes du département n'est en zone de risque sismique nul. Le canton de Noyers-sur-Jabron auquel appartient Saint-Vincent-sur-Jabron est en zone 1a (sismicité très faible mais non négligeable) selon la classification déterministe de 1991, basée sur les séismes historiques[4], et en zone 4 (risque moyen) selon la classification probabiliste EC8 de 2011[5]. La commune de Saint-Vincent-sur-Jabron est également exposée à quatre autres risques naturels[5] :

- avalanche (non recensé par la préfecture dans le Dossier départemental sur les risques majeurs de 2008),

- feu de forêt,

- inondation (dans la vallée du Jabron),

- mouvement de terrain[6].

La commune de Saint-Vincent-sur-Jabron n’est exposée à aucun des risques d’origine technologique recensés par la préfecture[7] ; aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPR) n’existe pour la commune[7] et le Dicrim n’existe pas non plus[8].

La commune a été l’objet de plusieurs arrêtés de catastrophe naturelle pour des inondations et des coulées de boue, en 1994 et 2003[5].

Toponymie

Le nom du village apparaît pour la première fois en 1011 (castelli Sancti Vincentii), sous sa forme occitane, qui a été francisée par la suite[9]. Au XIXe siècle, le nom de Saint-Vincent-de-Châteauneuf-Miravail[10].

La commune comprend de nombreux toponymes spécifiques à la montagne, dont certains spécifiques à la montagne de Lure. Le Punié est le nom d’un sommet, formé sur podium (hauteur en latin), et plus précisément le « sommet du milieu », ainsi que Pibremond (avec ajout du nom de personne Brémond) et le Pied du Mulet (qui désigne bien le sommet, podium étant devenu pied), et Puyjean, sous une forme plus classique[11]. Piedguichard est probablement formé de la même manière. La Baume (qui désigne un abri sous roche) située en dessous des Hautes-Ribes (un escarpement rocheux) évoquent le relief accidenté, de même que le lieu Sous les Baumes (sud de la commune)[12], ainsi que la Côte Plane. La Clapeyrie est une montagne, dont le nom est issu des bases préceltiques *kl- et -app, signifiant montagne pierreuse[13].

Le Grand Clot, le Clot d’Angaud désignent des terrains épierrés, et dont les pierres ont servi à construire des murs d’enclosement[12]. L’aménagement agricole est encore évoqué par les toponymes Grand Champ ou le Jas (bergerie). La Condamine est une terre au statut spécial : seigneuriale, indivise et exempte de redevances[12].

Le Haut Paroir et le Bas Paroir sont les lieux d’implantation d’anciens moulins à foulons, tous les deux installés sur les rives du Jabron[12].

Urbanisme

Typologie

Saint-Vincent-sur-Jabron est une commune rurale[Note 1] - [14]. Elle fait en effet partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[15] - [16].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Sisteron, dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 21 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[17] - [18].

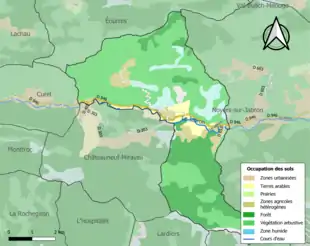

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (88,4 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (88,5 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (54,1 %), forêts (24,5 %), espaces ouverts, sans ou avec peu de végétation (9,8 %), zones agricoles hétérogènes (7,3 %), terres arables (4,3 %)[19].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[20].

Histoire

Antiquité

Dans l’Antiquité, les Sogiontiques (Sogiontii) peuplent la vallée du Jabron, en étant fédérés aux Voconces. Après la Conquête, ils sont rattachés avec eux à la province romaine de Narbonnaise. Au IIe siècle, ce peuple est détaché des Voconces et forme une civitas distincte, avec pour capitale Segustero (Sisteron)[21].

Cette présence gallo-romaine est attestée par plusieurs découvertes. En 1964, des tombes gallo-romaines ont été mises au jour sur le territoire de la commune[22] ; une villa romaine a aussi été découverte au lieu-dit Villelongue[23]. En 2013, des sites funéraires à incinération, datant des premiers siècles de notre ère, ont été mis au jour[24].

Moyen Âge

Alors que le sud-est de la Gaule était une terre burgonde, le roi des Ostrogoths Théodoric le Grand fait la conquête de la région entre la Durance, le Rhône et l’Isère en 510. La commune dépend donc brièvement à nouveau de l’Italie, jusqu’en 526. En effet, pour se réconcilier avec le roi burgonde Gondemar III, la régente ostrogothe Amalasonte lui rend ce territoire[25].

La localité apparaît pour la première fois dans les chartes en 1011, alors qu’elle se situait sur un sommet proche de son site actuel[9] et qu’il appartenait à l’abbaye de Cruis[26]. Le village a changé d’emplacement pendant la guerre de Cent Ans, le nouveau village étant doté d’une enceinte fortifiée. Le fief relève alors des Mévouillon (XIIIe et XIVe siècles), puis il passe aux Curet (XVe et XVIe siècles) et enfin aux Fauris jusqu’à la Révolution[26]. À partir du XIIIe siècle, la communauté relève de la baillie puis viguerie de Sisteron[27], et comme toutes les communautés de la vallée du Jabron, avait le privilège de ne pas payer la queste aux comtes de Provence (puis à leurs successeurs, les rois de France) jusqu'à la Révolution[28].

Temps modernes

Le village est occupé par les Huguenots pendant les guerres de religion, puis repris par les catholiques, qui abattent le mur d’enceinte. Celui-ci est rétabli, jusqu’à ce que le Parlement de Provence ordonne sa démolition.

Lors de la peste de 1628-1630, un cordon sanitaire est mis en place le long du Jabron[29].

Lors de l’épidémie de peste de 1720-1722, la communauté de Saint-Vincent est située au nord de la ligne du Jabron, élément du cordon sanitaire allant de Bollène à Embrun et isolant la Provence du Dauphiné (et dont fait partie le mur de la peste). Dès le , des mesures de fermeture des routes principales et de quarantaine sont prises par la communauté, dont des mesures prophylactiques classiques comme l’éloignement des fumiers des habitations. Une garde de cinq hommes armés est constituée pour empêcher toute entrée dans le village[30]. L’interdiction de franchir le Jabron, sous peine de mort, est décidée par le gouverneur d’Argenson début août, et le cordon est mis en place le [31] pour n’être levé par ordonnance royale que le [31]. À Saint-Vincent, la ligne est d’abord établie sur le Jabron, avant d’être déviée en suivant le grand chemin, qui franchit la rivière au moulin d’Anne (au pied de la colline du vieux Saint-Vincent). Cette déviation permet d’inclure les villages de Châteauneuf-Miravail dans le périmètre protégé (à la demande des habitants) et de mieux surveiller les cols de la montagne de Lure empruntés par les chemins venant du sud, et donc de la région frappée par l’épidémie[32].

Le gouverneur d’Argenson fait lever une compagnie de milice par viguerie : celle de Sisteron (dont font partie les hommes de Saint-Vincent) surveille les bacs entre Le Poët et Peyruis. Mais la communauté ne trouve que deux volontaires sur les quatre requis, les deux autres étant des habitants de Sisteron payés pour le remplacement[33]. Ensuite, quatre autres compagnies sont levées pour d’autres tâches de surveillance[34]. À Saint-Vincent, la ligne sur le Jabron est surveillée par une compagnie (une cinquantaine d’hommes[35]) du régiment de Poitou revenant d’Espagne[29] à partir de la fin d’[36]. Les soldats sont renforcés par huit hommes levés dans la population de Saint-Vincent (en plus des quatre envoyés à la compagnie de milice placée sur la Durance)[34]. La communauté de Saint-Vincent est requise pour construire des corps de garde pour loger les soldats le long de la ligne (quatre sont prévus jusqu’aux foulons)[37] et les approvisionner en bois de chauffe et huile pour l’éclairage. En moyenne, un corps de garde consomme 70 stères par an[38]. Finalement, six corps de garde sont construits, et 16 guérites sont placées dans les intervalles, à une moyenne de 250 m[35]. Une autre baraque est construite au village, pour servir de « corps de garde de fatigue » : les soldats punis y étaient emprisonnés et affectés à des travaux de force[39]. La communauté de Saint-Vincent est coupée en deux par la ligne : certains habitants au Sud de la ligne se retrouvent en zone interdite et ne contribuent plus aux charges de la communauté. En outre, la communauté est privée de ses ressources en bois, essentiellement situées dans la montagne de Lure, et certaines terres cultivables sont perdues pendant deux ans[32]. La communauté subit aussi les désagréments de la présence des militaires : les livraisons de bois n’étant pas toujours suffisantes, ceux-ci se servent à proximité en coupant les arbres fruitiers complantés dans les champs proches des corps de garde[40]. Ces désagréments n’empêchent pas le rapprochement entre la population de Saint-Vincent et les soldats : un enfant naît d’une liaison hors mariage, et un autre couple se marie en 1721[41]. Fin , le régiment du Poitou, présent depuis un an, est relevé mais la ligne est maintenue jusqu’en décembre[42]. Les baraques et guérites sont immédiatement démontées, et le bois et les tuiles vendus aux enchères[43].

Révolution française

Durant la Révolution, la commune compte une société patriotique, créée après la fin de 1792[44]. Pour suivre le décret de la Convention du 25 vendémiaire an II invitant les communes ayant des noms pouvant rappeler les souvenirs de la royauté, de la féodalité ou des superstitions, à les remplacer par d'autres dénominations, la commune change de nom pour Montrocher[45] ou Vincent-la-Lauze, selon les sources[46].

Époque contemporaine

L’Acte des Sapins est un privilège laissé aux habitants de Châteauneuf-Miravail et Saint-Vincent de prendre leur bois de construction dans la forêt domaniale du Jabron[47]. En 1884, la commune est touchée par une épidémie de choléra : elle cause 5 morts[48].

Le bourg a longtemps bénéficié de sa situation dans la vallée du Jabron, et qui lui a entre autres valu l’installation du tribunal de justice de paix en 1852, et d’une brigade de gendarmerie en 1843[49]. De plus, le chemin de viguerie, puis la route départementale (construite en 1822) s’arrêtaient à la cluse de Montfroc : celle-ci n’est aménagée qu’en 1873, et la route départementale reclassée en route nationale 546 (actuelle RD 946), ce qui entraîne le déplacement des commerces et des hôtels, puis des villages dans les fonds de la vallée, le long de la route[50].

Comme de nombreuses communes du département, Saint-Vincent-sur-Jabron se dote d’une école bien avant les lois Jules Ferry : en 1863, elle donne déjà une instruction primaire aux garçons[51], ainsi qu’aux filles, alors qu’elle n’y est pas obligée par la loi Falloux[52].

L’électrification du village se fait dans les années 1930 en deux étapes : le moulin Durand est transformé pour la production d’électricité par son propriétaire et alimente l’éclairage des rues et quelques particuliers. À la fin de la décennie, le village est relié au réseau national[53].

Le , la gendarmerie est désarmée par les maquisards[54].

Quatre foires de la Saint-Vincent avaient lieu, et avaient une certaine importance à la fin XIXe. Il ne reste que celle du , dite la foire aux Agnelles[49]. À Saint-Vincent-sur-Jabron, la vigne avait résisté à la crise phylloxérique et était encore cultivée dans l'entre-deux-guerres mondiales, produisant quelques hectolitres[55].

Dans les années 1970 à 1990, une petite maison d'édition, Présence, était installée à Saint-Vincent-sur-Jabron[56].

Économie

Agriculture

La vigne, culture symbolique des régions méditerranéennes, était cultivée pour l’autoconsommation jusqu’au milieu du XXe siècle. Elle n’est plus présente dans la commune que sur des surfaces restreintes[57]. De la même façon, l’olivier, cultivé sur de petites surfaces au XIXe siècle, jusqu’à l’altitude de 600 mètres, exceptionnellement jusqu’à 700 mètres, a aujourd’hui disparu[58].

Industrie

Une distillerie de lavande est implantée sur la commune.

Commerce

La foire aux agnelles et aux béliers a lieu tous les ans le [49].

Politique et administration

Liste des maires

Intercommunalité

Saint-Vincent-sur-Jabron fait partie, de 2002 à 2016, de la communauté de communes de la Vallée du Jabron ; depuis le , elle est membre de la communauté de communes Jabron Lure Vançon Durance.

Services publics

La commune est dotée d’une école primaire[65].

Une brigade de gendarmerie de proximité est implantée à Saint-Vincent-sur-Jabron. Elle dépend de celle de Sisteron[66].

Population et société

Démographie

En 2020, Saint-Vincent-sur-Jabron comptait 170 habitants. À partir du XXIe siècle, les recensements réels des communes de moins de 10 000 habitants ont lieu tous les cinq ans (2005, 2010, 2015, etc. pour Saint-Vincent-sur-Jabron. Depuis 2004, les autres chiffres sont des estimations.

Santé

La commune ne dispose pas d'établissement public ou libéral de santé.

Lieux et monuments

.jpg.webp)

Sites

Parmi les sites signalés comme remarquable, le canyon Sous-les-Roches, au nord du village, qui est le départ de randonnées vers le col Saint-Pierre[69], ainsi que le Grand Vallat, limitrophe de Noyers-sur-Jabron, est très encaissé et une cascade spectaculaire y coule. Au-dessus, se trouve un clap, les Rochers des Cavallets[69].

- Ancien village (en ruines)

Monuments

- Le monument aux morts, surmonté de la statue du Poilu au repos, réalisée par Étienne Camus.

- Château proche de l’église (XVIIe siècle), avec cour intérieure et tours rondes[70].

- Église Saint-Vincent dans l’ancien village.

Personnalités liées à la commune

- Paul Touvier y est né le .

- Ange-Marie Miniconi y a été enterré le . Il s'y était marié le avec Claire Curnier qui était, elle-même, originaire du village. Connu sous le nom de commandant Jean-Marie, il organisa la résistance à Cannes (Alpes Maritimes) durant la dernière guerre mondiale.

Héraldique

|

Blason | D'argent à une guivre de sinople, tortillée en pal ; écartelé d'azur à une colombe d'argent becquée et membrée de gueules[71]. |

|---|---|---|

| Détails | Le statut officiel du blason reste à déterminer. |

Notes et références

Notes

- Selon le zonage publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

Références

- Roger Brunet, « Canton de Noyers-sur-Jabron », Le Trésor des régions, consultée le 11 juin 2013.

- « IGN, Carte topographique des Saint-Vincent-sur-Jabron » sur Géoportail (consulté le 31 octobre 2013)..

- Guy Barruol, « L’eau apprivoisée »,in Guy Barruol, André de Réparaz et Jean-Yves Royer (directeurs de la publication), La montagne de Lure, encyclopédie d’une montagne en Haute-Provence, Forcalquier, Alpes de Lumière, coll. « Les Alpes de Lumière », , 320 p. (ISBN 2-906162-70-1), no 145-146, p. 53.

- Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, Dossier départemental sur les risques majeurs dans les Alpes-de-Haute-Provence (DDRM), 2008, p. 39.

- Ministère de l’Écologie, du développement durable, des transports et du logement, Notice communale sur la base de données Gaspar, mise à jour le 27 mai 2011, consultée le 27 juillet 2012.

- Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, DDRM, p. 37.

- Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, DDRM, op. cit., p. 98.

- Formulaire de recherche, base Dicrim, consultée le 27 juillet 2011.

- Ernest Nègre, Toponymie générale de la France : étymologie de 35 000 noms de lieux, vol. 3 : Formations dialectales (suite) ; formations françaises, Genève, Librairie Droz, coll. « Publications romanes et françaises » (no 195), , 1852 p. (lire en ligne)., § 28580, p. 1639.

- Claude Martel, « L’oronymie d’une montagne provençale », in Barruol, Réparaz, Royer, op. cit., p. 222.

- Claude Martel, « L’oronymie d’une montagne provençale », in Barruol, Réparaz, Royer, op. cit., p. 219.

- Guy Barruol, Claude Martel, Jean-Yves Royer, « Glossaire lié à la topographie et à la toponymie de Lure », in Barruol, Réparaz, Royer, op. cit., p. 229.

- Bénédicte et Jean-Jacques Fénié, Toponymie provençale, Éditions Sud-Ouest, coll. « Sud Ouest Université », , 128 p. (ISBN 978-2-87901-442-5), p. 21.

- « Zonage rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine-définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Brigitte Beaujard, « Les cités de la Gaule méridionale du IIIe au VIIe s. », Gallia, 63, 2006, CNRS éditions, p. 18-19.

- Raymond Collier, La Haute-Provence monumentale et artistique, Digne, Imprimerie Louis Jean, , 559 p., p. 20.

- Raymond Collier, op. cit., p. 18.

- Maxime Lancestre, « Quatre aires de crémations gallo-romaines mises au jour », La Provence, 30 octobre 2013, p. 10.

- Audrey Becker-Piriou, « De Galla Placidia à Amalasonthe, des femmes dans la diplomatie romano- barbare en Occident ? », Revue historique, 2008/3, n° 647, p. 531.

- Sous la direction d'Édouard Baratier, Georges Duby et Ernest Hildesheimer, Atlas historique. Provence, Comtat Venaissin, principauté d’Orange, comté de Nice, principauté de Monaco, Paris, Librairie Armand Colin, (BNF 35450017), p. 198.

- Daniel Thiery, « Saint-Vincent-sur-Jabron », Aux origines des églises et chapelles rurales des Alpes-de-Haute-Provence, publié le 22 décembre 2011, mis à jour le 23 décembre 2011, consulté le 31 juillet 2012.

- Édouard Baratier, La démographie provençale du XIIIe au XVIe siècle, avec chiffres de comparaison pour le XVIIIe siècle, Paris : SEVPEN/EHESS, 1961. Collection « Démographie et société », 5. p. 21.

- Jean-Pierre Joly, « La ligne du Jabron pendant la peste de 1720 », Chroniques de Haute-Provence, no 360, été 2008, p. 14.

- Joly, op. cit., p. 10.

- Joly, op. cit., p. 11.

- Joly, op. cit., p. 26.

- Joly, op. cit., p. 13.

- Joly, op. cit., p. 37.

- Joly, op. cit., p. 27-29.

- Joly, op. cit., p. 15.

- Joly, op. cit., p. 19.

- Joly, op. cit., p. 33.

- Joly, op. cit., p. 23.

- Joly, op. cit., p. 46.

- Joly, op. cit., p. 60.

- Joly, op. cit., p. 63.

- Joly, op. cit., p. 66.

- Patrice Alphand, « Les Sociétés populaires», La Révolution dans les Basses-Alpes, Annales de Haute-Provence, bulletin de la société scientifique et littéraire des Alpes-de-Haute-Provence, no 307, 1er trimestre 1989, 108e année, p. 296-298.

- Jean-Bernard Lacroix, « Naissance du département », in La Révolution dans les Basses-Alpes, Annales de Haute-Provence, bulletin de la société scientifique et littéraire des Alpes-de-Haute-Provence, no 307, 1er trimestre 1989, 108e année, p. 113.

- Charles Bouyssi, Communes et paroisses d’Auvergne, mis en ligne en 2002 , consulté le 18 novembre 2008.

- Irène Magnaudeix et alii, Pays de Haute-Provence : de Lure au Luberon. Manosque, pays de Forcalquier, de la montagne de Lure au Luberon, guide de découverte par les chemins, ADRI/Les Alpes de Lumière, 1999, (ISBN 2-906924-25-3 et 2-906162-47-7), p. 114.

- Pierre Colomb, « L'épidémie de choléra de 1884 », Annales de Haute-Provence, Bulletin de la Société scientifique et littéraire de Haute-Provence, no 320, 3e trimestre 1992, p. 205.

- Irène Magnaudeix et alii, op. cit., p. 113.

- Irène Magnaudeix et alii, op. cit., p. 100.

- Jean-Christophe Labadie (directeur), Les Maisons d’école, Digne-les-Bains, Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence, 2013, (ISBN 978-2-86-004-015-0), p. 9.

- Labadie, op. cit., p. 16.

- Guy Barruol, « L’électrification des communes », in Barruol, Réparaz et Royer, op. cit., p. 198.

- Raymond Moulin, « La Résistance (1943-1944) », in Barruol, Réparaz et Royer, op. cit., p. 205.

- Paul Minvielle, « La viticulture dans les Alpes du Sud entre nature et culture », Méditerranée, 107 | 2006, mis en ligne le 1er décembre 2008, consulté le 12 juillet 2013.

- Notice-autorité, Bibliothèque nationale de France

- André de Réparaz, « Terroirs perdus, terroirs constants, terroirs conquis : vigne et olivier en Haute-Provence XIXe – XXIe siècles », Méditerranée, no 109, 2007, p. 56 et 59.

- Réparaz, op. cit., p. 58.

- [Sébastien Thébault, Thérèse Dumont], « La Libération », Basses-Alpes 39-45, publié le 31 mars 2014, consulté le 3 avril 2014.

- Maurice Guisgand est l’un des 500 élus qui ont parrainé la candidature d’Arlette Laguiller (LO) à l’élection présidentielle de 1988, cf Conseil constitutionnel, liste des citoyens ayant présenté les candidats à l’élection du Président de la République, Journal officiel de la République française du 12 avril 1988, page 4800, disponible en ligne, consulté le 29 juillet 2010.

- Bernard Garcin est l’un des 500 élus qui ont parrainé la candidature de Daniel Gluckstein à l’élection présidentielle de 2002, cf Parrainages élection présidentielle 2002, consulté le 28 juillet 2010 et Liste des citoyens ayant présenté les candidats à l'élection du Président de la République de 2002.

- Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, De Saint-Jurs à Soleihas (sic) (liste 7), consulté le 10 mars 2013.

- Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, « Liste des maires », 2014, consultée le 20 octobre 2014.

- Élus EELV des Alpes-de-Haute-Provence

- Inspection académique des Alpes-de-Haute-Provence, Liste des écoles de la circonscription de Sisteron, publiée le 27 avril 2010, consultée le 31 octobre 2010.

- Groupement de gendarmerie départementale des Alpes-de-Haute-Provence, « Carte des Brigades de Gendarmerie », Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, consulté le 15 novembre 2014.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Guy Barruol, « Sites naturels » in Barruol, Réparaz, Royer, op. cit., p. 48.

- Raymond Collier, op. cit., p. 273.

- Louis de Bresc, Armorial des communes de Provence, Raphèle-lès-Arles, Marcel Petit CPM, (1re éd. 1866).

Voir aussi

Bibliographie

- Raymond Collier, La Haute-Provence monumentale et artistique, Digne, Imprimerie Louis Jean, , 559 p.

- Sous la direction d'Édouard Baratier, Georges Duby et Ernest Hildesheimer, Atlas historique. Provence, Comtat Venaissin, principauté d’Orange, comté de Nice, principauté de Monaco, Paris, Librairie Armand Colin, (BNF 35450017)

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

- Saint Vincent sur Jabron sur le site de la Communauté de Communes de la Vallée du Jabron

- Saint-Vincent-sur-Jabron sur le site du Pays Sisteronais-Buëch

- Saint-Vincent-sur-Jabron sur le site de l'Institut géographique national