Saint-Georges-en-Auge

Saint-Georges-en-Auge (prononcé [sɛ̃ʒɔʁʒɑ̃'noːʒ]) est une ancienne commune française, située dans le département du Calvados en région Normandie, devenue le une commune déléguée au sein de la commune nouvelle de Saint-Pierre-en-Auge.

| Saint-Georges-en-Auge | |

Vue générale du bourg. | |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Normandie |

| Département | Calvados |

| Arrondissement | Lisieux |

| Intercommunalité | Communauté d'agglomération Lisieux Normandie |

| Statut | Commune déléguée |

| Maire délégué Mandat |

Léa Versavel 2017-2020 |

| Code postal | 14140 |

| Code commune | 14580 |

| Démographie | |

| Gentilé | Saint-Jorais |

| Population | 82 hab. (2020) |

| Densité | 16 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 48° 59′ 29″ nord, 0° 03′ 40″ est |

| Altitude | Min. 98 m Max. 197 m |

| Superficie | 5,16 km2 |

| Élections | |

| Départementales | Livarot |

| Historique | |

| Fusion | |

| Commune(s) d'intégration | Saint-Pierre-en-Auge |

| Localisation | |

Saint-Georges-en-Auge est peuplée de 82 habitants[1] (les Saint-Jorais[2]).

Géographie

Localisation

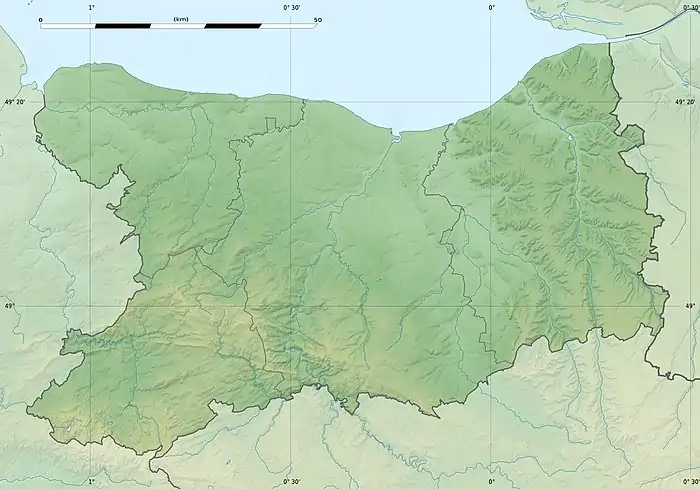

Saint-Georges-en-Auge est une commune du sud-pays d'Auge, qui s'étend lui-même à l'est du Calvados et se prolonge au nord-est de l'Orne. Elle est située à 21 kilomètres[3] au sud-sud-ouest de Lisieux, capitale du pays d'Auge, et à 37,4 kilomètres au sud-est de Caen[4], chef-lieu du Calvados.

Communes limitrophes

Saint-Georges-en-Auge est entourée par quatre communes, Mittois au nord-ouest, Sainte-Marguerite-de-Viette au nord, Montviette au nord-est et à l'est et L'Oudon (regroupement de communes comprenant entre autres Montpinçon, Saint-Martin-de-Fresnay et Écots) du sud-est à l'ouest.

Topographie

Le territoire de la commune, assez vallonné, s'étend sur 5,16 km2. Son altitude varie de 98 m (à la sortie du Douet de Saint-Georges, au nord de la commune) à 197 m (au sud, dans le bois du Tilleul, partie de la forêt de Montpinçon). Il constitue en fait une portion des hauteurs partiellement boisées qui dominent la rive droite de l'Oudon.

Le sous-sol est principalement composé d'argile à silex, l'une des caractéristiques lithologiques de l'interfluve situé entre la Dives et la Vie, avec la marne, l'argile et quelques affleurements calcaires[7].

Hydrographie

Le territoire de Saint-Georges s'est développé autour des vallées du Douet ou ruisseau de Saint-Georges et de son affluent le Douet ou ruisseau du Tilleul. Trois autres petits cours d'eau arrosent la commune : le Pissot, issu de la source homonyme, et affluent rive droite du Douet du Tilleul ; le ruisseau du Fort-Manel, qui sépare Saint-Georges-en-Auge de Sainte-Marguerite-de-Viette avant de se jeter dans le Douet de Saint-Georges à cet endroit ; et le Douet Pilon, qui forme partiellement la limite de Saint-Georges et de Montviette et grossit le Douet de Saint-Georges en aval de la ferme de la Fichetière à Sainte-Marguerite-de-Viette. Le Douet de Saint-Georges est lui-même un affluent rive gauche de la Viette à Blanvatel (alias la Forge de Viette), hameau de Sainte-Marguerite-de-Viette.

Toponymie

Attestations anciennes

- ecclesiam Sancti Georgii 1121/ 1128[8].

- decimam de nundinis Sancti Georgii 1121/ 1128[9].

- de sede et compositione nondinarum sancti Georgii 1191[10] ; voir plus bas l'illustration correspondante.

- de Sancto Georgio 1247[11].

- parrochi[a] Sancti Georgii de Algia 1247[12].

- in parrochia sancti Georgii in algia 1293[13].

- ecclesia S. Georgii in Algia ~1350[14]

- Saint Joere, Saint Joere d’Auge 1366[15].

- Saint George en Auge 1416[15].

- Saint Glore 1430 [lire Saint Geore] [16].

- Saint Jort 1449[15].

- Saint Geore 1463[15].

- ecclesia S. Georgii in Algia XVIe siècle[17].

- St Georges 1615[18].

- St Jors 1630[19].

- S. Ioire [lire Saint Joire] 1634[20].

- St. Jore 1612/ 1636[21].

- Saint Jores 1638[15].

- Saint Jouin [sic ; lire sans doute Saint Jores] 1640[22].

- saint Georges en Aulge 1648 [23].

- saint Georges d'Auge 1648 [24].

- S Iore [lire Saint Jore] 1653[25].

- St Jore 1677[26].

- Saint Georges, Saint Georges en Auge 1678[19].

- St Iore [lire Saint Jore] 1694[27].

- St Jorres-en-Auge 1699[28].

- S Iore [lire Saint Jore] c. 1700[29].

- S. Iore [lire Saint Jore] 1709[30].

- St Jore 1713[31].

- S. George en auge 1720[32].

- S George en auge 1720[33].

- Saint Jore 1735[34].

- S. George en Auge 1730/1739[35].

- St. Georges en Auge 1760[36].

- St Jore 1761[37].

- Saint Georges 1750/ 1780[38].

- St. Georges 1753/ 1785[39].

- Saint Georges en Auge 1793[40].

- St Georges 1790/1795[41].

- S.-George en Auge 1800[42].

- Saint-Georges-en-Auge 1801[43].

- St.-Georges-en-Auge 1804[44].

- St. Georges-en-Auge 1828[45].

- St.-Georges-en-Auge 1830[46].

- St Georges Le Tilleul, St Georges du Tilleul, St Georges en Auge 1833[47].

- Saint-Georges-en-Auge 1834[48].

- St.-Georges-en-Auge 1837[49].

- St Georges-en-Auge 1840[50]

- St-Georges-en-Auge 1843[51].

- Saint-Georges-en-Auge 1844[52], 1845 [53].

- St Georges-en Auge 1835/ 1845[54].

- St Georges en Auge 1854[55].

- Saint-Georges-en-Auge 1883[56], 1903[57], 1946[58].

- St-Georges-en-Auge 1977, 2018[59].

Remarque

Marie Fauroux a proposé d'identifier à Saint-Georges-en-Auge la forme Sancto Georgio mentionnée en 1051/1066 dans la charte de donation de Robert Bertram en faveur de Saint-Ouen de Rouen[60]. Comme le pensait déjà Auguste Le Prévost[61], ce nom doit se rapporter à Pennedepie (Calvados), dont la paroisse est sous l'invocation de saint Georges, et qui apparaît dans un contexte révélateur : illud quod possidet in Sancto Georgio et ecclesiam Sancti Stephani de Hunefloth, c'est-à-dire « ce qu’il possède à Saint-Georges [= Pennedepie ?] et l’église Saint-Étienne de Honfleur ».

Étymologie

Nom de paroisse sous l'invocation de saint Georges de Cappadoce (IIIe – IVe siècles), mythique pourfendeur du dragon. Il s’agit en fait d’un martyr de Diospolis (appellation romano-byzantine de Lydda, en Palestine, aujourd'hui Lod en Israël), transformé dans la Légende Dorée en chevalier de Cappadoce. Il commence à être mentionné au VIe siècle (époque où ses reliques supposées atteignent l’Italie, puis la Gaule), mais son culte ne devient vraiment populaire en France et en Angleterre qu’à partir du XIe siècle[62]. La paroisse de Saint-Georges-en-Auge a donc dû être créée à cette époque, ou au tout début du XIIe siècle.

On remarquera parmi les attestations anciennes les formes Joere, Jort, Geore, Jors, Joire, Jore, Jores, Jorres, employées du XIVe au XVIIIe siècle. Elles représentent le traitement populaire régulier de ce nom, issu de Georius, seule forme vivante de l'anthroponyme en latin vulgaire. La variante savante Georges, refaite sur le latin Georgius, fait son apparition au XVe siècle pour ce qui est de Saint-Georges-en-Auge, et s’est finalement imposée durant la seconde moitié du XVIIIe siècle.

Le déterminant -en-Auge est attesté dès le XIIIe siècle sous les formes latinisées de Algia et in Algia, ce qui est relativement précoce. Il fait bien sûr allusion au pays d'Auge, dont l’extension ancienne n’était d'ailleurs pas identique à celle d’aujourd’hui. La forme du déterminant est hésitante jusqu'au XVIIe siècle, où -d'Auge alterne encore avec -en-Auge. La seconde variante s'impose définitivement à l'extrême fin de ce même siècle. On notera cependant que dans l'usage courant, le nom de la commune est le plus souvent réduit localement à Saint-Georges, prononcé [sɛ̃'ʒɔʁʒ].

Aujourd'hui, l'église de Saint-Georges-en-Auge est placée sous l'invocation de saint Firmin.

Histoire

Période médiévale

N[on]dinaru[m] S[an]c[t]i Georgii (1191),

Archives départementales du Calvados, cote H 7077.

On ne dispose pas d'informations sur l'histoire de Saint-Georges-en-Auge avant la création du duché de Normandie (911). Au XIIe siècle, une partie de cette paroisse était un fief de la baronnie d'Écots relevant du comté de Montgommery ; l'autre partie appartenait à l'abbaye de Saint-Pierre-sur-Dives.

À partir de 1191, et jusqu'au XVe siècle, on possède la trace d'une foire seigneuriale à Saint-Georges-en-Auge. Elle se tenait le Vendredi saint, sur une pièce de terre dénommée les Halles jusqu'au XIXe siècle, et aujourd'hui la Cour Rivière. Cette foire disposait d'installations permanentes en bois, comprenant des maisons, des entrepôts et des loges[63].

Sous l'Ancien Régime

Plusieurs fiefs sont attestés à Saint-Georges-en-Auge au XVIIe siècle : en 1630 est mentionnée la baronnie d’Escot et Saint-Jors [= Saint-Georges], relevant du comté d’Alençon ; en 1640, le fief, terre et comté de Montgommery, possédé par le seigneur comte dud[it] lieu ; la vavassorie du Mont Jouas, détenue à cette même date par Philippe Voesne, escuyer, également appelée l’aisnesse du Mont Joie en 1678.

Jusqu'au début du XIXe siècle, Saint-Georges-en-Auge et Le Tilleul sont deux paroisses séparées. Le premier seigneur connu de cette dernière est Onfroy du Tilleul, compagnon d'armes de Guillaume le Conquérant. En 1640, on relève la trace au Tilleul d'un fief de la Motte, possédé par Thomas de Méré, escuyer, ainsi que du Tilleul-en-Auge, quart de fief mouvant de la vicomté de Falaise, et dépendant de la sergenterie des Bruns[56].

Au milieu du XVIIe siècle, Thomas de Morel était le seigneur et patron du Tilleul (il en nommait le curé) ; des traces de cette famille subsistent jusqu'en 1850. Au XVIIIe siècle, Le Tilleul ne compte plus que treize ou quatorze habitations isolées.

Après la Révolution

Peu à peu germe l'idée d'une réunion des deux paroisses, malgré l'opposition du conseil du Tilleul. Par décret impérial du , la paroisse du Tilleul est supprimée, et rattachée à Saint-Georges. Mais ce n'est qu'en 1831, avec le soutien de l'évêque de Lisieux, que l'unification communale a enfin lieu. Le chef-lieu de la nouvelle entité communale est fixé à Saint-Georges-en-Auge.

Période contemporaine

Un morceau d'avion canadien a été trouvé lors de la réfection d'une route (Cour Bordeaux). Il a été déposé au cimetière. L'avion aurait été abattu en 1944. Le pilote aurait sauté et survécu.

Le , Hiéville intègre avec douze autres communes la commune de Saint-Pierre-en-Auge[64] créée sous le régime juridique des communes nouvelles instauré par la loi no 2010-1563 du de réforme des collectivités territoriales. Les communes de Boissey, Bretteville-sur-Dives, Hiéville, Mittois, Montviette, L'Oudon, Ouville-la-Bien-Tournée, Sainte-Marguerite-de-Viette, Saint-Georges-en-Auge, Saint-Pierre-sur-Dives, Thiéville, Vaudeloges et Vieux-Pont-en-Auge deviennent des communes déléguées et Saint-Pierre-sur-Dives est le chef-lieu de la commune nouvelle.

Politique et administration

Circonscriptions administratives avant la Révolution

- Généralité : Alençon.

- Élection : Falaise.

- Sergenterie : Auge (XIVe siècle), Saint-Pierre-sur-Dives (XVIIe siècle).

Circonscriptions administratives depuis la Révolution

- District : Lisieux (1790-1795).

- Arrondissement : Lisieux (1800).

- Canton : Notre-Dame-de-Fresnay (1790), Saint-Pierre-sur-Dives (1801).

- Intercommunalité : Communauté de communes des Trois Rivières (2008).

Maires

Les maires du Tilleul, commune distincte jusqu'en 1831, ont été les suivants :

Mairie

Le conseil municipal est actuellement (2014) composé de onze membres dont le maire et deux adjoints[65].

Publication municipale (trimestrielle) : La Gazette de Saint-Georges (depuis 2008).

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir du , les populations légales des communes sont publiées annuellement dans le cadre d'un recensement qui repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[66]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005[67] - [Note 1].

En 2020, la commune comptait 82 habitants, en diminution de −18,81 % par rapport à 2015 (Calvados : 1,56 %, France hors Mayotte : 2,49 %).

En 1836, cinq ans après la réunion des deux communes, Saint-Georges-en-Auge compte 338 habitants, dont de nombreux agriculteurs (production de cidre et d'eau-de-vie, élevage de bovins), et une trentaine de commerçants et artisans. Mais à partir de cette époque, une baisse constante de la population se manifeste : une ferme de taille moyenne ne pouvait plus nourrir plusieurs ménages.

Pendant la seconde moitié du XIXe siècle, la production laitière augmente ; elle est généralement transformée en beurre et en fromage. Celle-ci devient l’activité principale des agriculteurs à partir des années 1920, supplémentée par l’élevage des cochons et de la volaille. En 1981, la population était tombée à 101 habitants, puis 79 (sans doubles comptes) en 1999. Ces derniers, dont 21 ont moins de 20 ans à cette date, se répartissent en 40 hommes et 39 femmes.

En , il ne restait plus que cinq familles d’agriculteurs en exercice, et un artisan du bâtiment installé dans la commune. La majorité de la population active de Saint-Georges-en-Auge travaille aujourd’hui hors de la commune. En outre, 18 foyers sur 56 sont constitués de retraités. Saint-Georges-en-Auge est la commune la moins peuplée du canton de Saint-Pierre-sur-Dives.

Religion

Circonscriptions ecclésiastiques avant la Révolution

- Diocèse : Lisieux.

- Archidiaconé : Auge.

- Doyenné : Mesnil-Mauger.

Patronage

- Dédicace de l'église paroissiale : saint Georges, puis saint Firmin.

- Patron (présentation) : l'abbé de Saint-Pierre-sur-Dives.

- Fête patronale : dimanche suivant le jour de la saint Firmin (25 septembre).

Circonscriptions ecclésiastiques modernes

- Diocèse : Bayeux-Lisieux.

- Paroisse : Saint-Wambert-des-Trois-Vallées.

Lieux et monuments

Architecture religieuse

- Église paroissiale de Saint-Georges-en-Auge. Elle comporte quelques parties médiévales (XIIIe siècle), mais a été très remaniée au XVIIIe siècle. Le patron en est saint Firmin. À l’entrée de la nef se trouvent l’ancien autel et les fonts baptismaux de l’ancienne église paroissiale du Tilleul. Des stalles ont été installées dans le chœur. On peut noter en outre une sacristie en colombages, deux statues polychromes du XVIIe siècle (saint Louis et saint Jacques) qui font partie depuis 2011 de l'inventaire des objets mobiliers du Calvados en tant que monuments historiques[71], ainsi qu’un retable du début du XIXe siècle. Sur le maître-autel se trouve un médaillon représentant saint Georges combattant le dragon (voir plus haut l'illustration correspondante).

Saint Jacques, statue polychrome (XVIIe siècle).

Retable (début XIXe siècle).

Saint Louis, statue polychrome (XVIIe siècle).

Architecture civile

On note la présence sur la commune d'une motte féodale[72].

D'une époque plus récente, on trouve sur la commune de Saint-Georges-en-Auge une majorité de maisons à pans de bois avec solin en silex ou en plaquettes calcaires, et toitures en tuiles. La plupart de ces maisons datent du XVIIIe siècle. Parmi les nombreux exemples de cette architecture traditionnelle, on peut citer :

La Malherberie

La Malherberie est constituée d’une belle maison de la fin du XVIIe siècle, et d'un ensemble de bâtiments disposés en carré, formant une cour fermée. Son nom représente un dérivé toponymique de l'anthroponyme « De Malherbe », soit « le domaine rural de (la famille) de Malherbe ». Cette noble famille est attestée au Tilleul aux XVIIe et XVIIIe siècles, et encore à La Gravelle (ancienne paroisse aujourd’hui rattachée à Montviette, commune contiguë) au XIXe siècle. Ainsi, le minutier du tabellionage de Montpinçon note l'existence au Tilleul en 1675 de Charles de Malherbe, escuyer, sieur d’Arsonval, également propriétaire à Vieux-Pont ; à la même époque (1670), le registre paroissial de Saint-Martin-de-Fresnay mentionne un Nicolas de Malherbe, escuier, sieur de Beauval. La famille était apparentée à celle du poète caennais François de Malherbe (1555-1628), à l’origine du goût classique.

Les Buttes

La ferme-manoir des Buttes date du XVIIIe siècle. Probablement construite par la famille Le Roy, toujours présente à Saint-Georges, elle est constituée de divers bâtiments à pans de bois, dont une maison manable typique (solin en silex ou plaquettes calcaires ; toiture à quatre pans percée de lucarnes ; escalier monumental desservant l'étage et le grenier ; entre-colombage en tuileaux, unique dans la commune) et un élégant colombier carré. Le nom des Buttes, attesté en 1835 dans le cadastre Napoléon, fait vraisemblablement référence à des élévations de terrain : le domaine est en effet situé sur une pente assez prononcée. Notons cependant qu’une butte a aussi désigné en moyen français un tertre artificiel portant une cible pour le tir à l’arc, ainsi que la cible elle-même. Mais on ne possède aucun renseignement de cette nature concernant ce lieu.

Le Presbytère

Le presbytère de Saint-Georges fut construit en 1775, et présente de nombreuses analogies de structure avec le manoir des Buttes, de telle sorte que l'on peut penser que ces deux bâtiments sont l’œuvre du même charpentier. La propriété est attestée sous la forme de La cour du presbytère en 1835[73].

La ferme des Boves

La ferme des Boves est une vaste demeure dont certains éléments pourraient dater de la fin du XVIe siècle. Elle est constituée de panneaux réguliers séparés par des potelets soutenus par une écharpe en diagonale, et coiffée d’une toiture à quatre pans. Son pignon nord est en pierre, matériau sans doute extrait des boves elles-mêmes. Ce lieu est attesté en 1835 dans le cadastre Napoléon sous la forme la cour des boves. Il est issu de l’ancien français bove « grotte, caverne ; cave » [du latin vulgaire °bova, d'origine obscure], resté localement en usage. En tant que toponyme, le mot désigne parfois une grotte naturelle, plus fréquemment une excavation artificielle, voire une ancienne carrière aménagée en habitation ou en remise, comme c'est le cas ici. L'une de ces boves, creusée dans le calcaire, a été close (au XVIIIe siècle ?) grâce à une paroi en colombage munie d’une porte, et encastrée dans l’ouverture.

La ferme des Jardins

On y note la présence d'une très belle grange en colombages. Ce lieu est attesté en 1835 sous la forme la cour des jardins dans le cadastre napoléonien. Ce toponyme de sens évident fait initialement référence à des jardins potagers, et non d’agrément.

Le Fort Manel

Le nom de ce domaine, qui inclut également aujourd’hui l’ancienne ferme des Aulnés, est attesté successivement sous les formes Formanel 1693, 1730, cour de Formanel 1788, le Fort Manel, Formannel 1835, le Fort-Manel 1883, Fortmannel 1888, Fort Marcel [sic] 1946, le Fort Manel, fort mancel [sic] 1957, le Fort Manel 1977, 2006. Il désigne un domaine constitué d'un ensemble de bâtiments résidentiels et agricoles, principalement en colombages, dont la construction s'étend du XVIIe au XIXe siècle (ajouts tardifs en pierres et briques). Comme on peut le voir, l’orthographe Fort Manel est relativement récente, puisqu’elle apparaît dans le cadastre napoléonien. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, ce nom s’écrit régulièrement Formanel. Le toponyme est apparemment formé de l’ancien appellatif manel, diminutif de main « maison, résidence » (dérivé déverbal de maindre « rester, demeurer » < latin manēre), attesté seul par exemple dans le toponyme le Mannel à Mézidon (Calvados), aujourd’hui disparu. Le domaine du Fort Manel n’ayant absolument rien d’une ferme forte, le premier élément for- représente vraisemblablement l’ancien préfixe for- (du latin foris « dehors ») marquant entre autres l’éloignement, l’écart, etc. Ceci décrit parfaitement la situation du lieu, tellement à l’écart du bourg qu’il chevauche la limite de Saint-Georges et de Sainte-Marguerite-de-Viette.

La Cosmerie

Le nom de ce hameau (que l'on prononce [la ko:m'ʁi], la Cômerie), n'est connu qu'à partir du XVIIIe siècle (la Comerie 1753/1785 sur la carte de Cassini, puis la Cosmerie 1835, la Commerie, la Cosmerie 1883, la Cosmerie 1946, 2006), mais doit être plus ancien. En effet, ce toponyme repose sur le patronyme COSME, qui est celui de l’une des plus importantes familles de Saint-Georges et du Tilleul, attestée dès le XVIIe siècle dans les documents, mais sans doute elle aussi plus ancienne : François Cosme tient la moitié du Champ de la Vigne de la baronnie d’Écots et Saint-Georges en 1615 ; Pierre Cosme est prêtre et vicaire de Saint-Georges en 1761 ; deux Cosme signent les cahiers de doléances de Saint-Georges en 1789. Les familles de ce nom sont propriétaires de la ferme des Cosmes et de la Cosmerie en 1835. Ce patronyme est à l’origine l'ancien nom de baptême médiéval Cosme (aujourd’hui Côme), réemploi du nom de saint Cosmus ou Cosmas, martyrisé en Syrie au début du IVe siècle avec Damien, son compagnon d’infortune.

Le château du Tilleul

L'appellation de « château » n’apparaît en fait que tardivement dans les documents, mais elle est ancienne dans l’usage oral. Elle désigne aujourd’hui une grande maison bourgeoise en briques de la fin du XVIIIe siècle, construite plus ou moins à l'emplacement de l’ancien château, siège du fief d’Onfroy du Tilleul au XIe siècle (sans doute y a-t-il existé plusieurs constructions intermédiaires). Elle est toujours entourée de douves. Ce domaine est simplement appelé la cour du Tilleul en 1835 dans le cadastre napoléonien.

L'habitat saint-jorais aujourd'hui

Aujourd’hui, le nombre de logements s’accroît lentement ; cet accroissement est compensé par la destruction d'un certain nombre de bâtiments plus ou moins anciens. Si certaines nouvelles constructions tentent de s’harmoniser avec le style architectural local, en revanche d’autres se construisent avec un respect moins strict de ce style ou de l’environnement.

| 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2009 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Nombres de maisons | 44 | 51 | 50 | 57 | 54 | 63 |

Personnalités liées à la commune

- Onfroy du Tilleul (XIe siècle).

- Thomas de Morel (XVIIe siècle).

Voir aussi

Bibliographie

- Jack Maneuvrier, catalogue de l'exposition Saint-Georges-en-Auge, Deux mille ans d'histoire et de traditions populaires, Foyer rural du Billot, Le Billot-Montpinçon, 1984, 84 p.

- Dominique Fournier, Étude microtoponymique de Saint-Georges-en-Auge, commune du pays d'Auge, mémoire de DEA, Université Paris XIII, Villetaneuse, 1986, 96 + V p.

- Dominique Fournier, La variation microtoponymique en Normandie : étude microtoponymique de l'interfluve défini par les vallées de la Dives et de la Vie, thèse de doctorat en Sciences du Langage, Université Paris XIII (Paris-Nord), Villetaneuse, 1990, 697 p. + Corpus (env. 500 p.).

- Dominique Fournier, « Anciens lieux-dits à Saint-Georges-en-Auge » I, in Histoire et Traditions Populaires no 37 (), Foyer Rural du Billot-Montpinçon, Montpinçon, p. 63-69.

- Dominique Fournier, « Anciens lieux-dits à Saint-Georges-en-Auge » II, in Histoire et Traditions Populaires no 39 (), Foyer Rural du Billot-Montpinçon, Montpinçon, p. 29-36.

- Martine et Dominique Fournier, Saint-Georges-en-Auge, Éditions des Mortes-Terres, Saint-Georges-en-Auge, 2007, 32 p.

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Saint-Georges-en-Auge sur le site de l'Insee

- Inventaire des archives sur le site des Archives départementales du Calvados

Notes et références

Notes

- Par convention dans Wikipédia, le principe a été retenu de n’afficher dans le tableau des recensements et le graphique, pour les populations légales postérieures à 1999, que les populations correspondant à une enquête exhaustive de recensement pour les communes de moins de 10 000 habitants, et que les populations des années 2006, 2011, 2016, etc. pour les communes de plus de 10 000 habitants, ainsi que la dernière population légale publiée par l’Insee pour l'ensemble des communes.

Références

- Altitudes, coordonnées, superficie : IGN[75].

- Population municipale 2020.

- « Ouest-france.fr - Mairie de Saint-Georges-en-Auge » (consulté le ).

- « Site calculant l'orthodromie d'après les longitudes et latitudes des communes sélectionnées », sur www.lion1906.com (consulté le )

- « Site calculant l'orthodromie d'après les longitudes et latitudes des communes sélectionnées », sur www.lion1906.com (consulté le )

- « Géoportail (IGN), couche « Limites Administratives » activée ».

- « Géoportail (IGN), couche « Limites Administratives » activée ».

- Atlas de Normandie, Caen, 1962, feuille B3 (Lithologie).

- R. N. Sauvage, Les Diplômes de Henri Ier, roi d’Angleterre et duc de Normandie, pour l’abbaye de Saint-Pierre-sur-Dives (1108, 1121/ 28), Rouen, 1933, p. 25.

- Ibid., p. 26.

- Accord entre Henri de Nonant et l'abbaye de Saint-Pierre-sur-Dives, Archives Départementales du Calvados, cote H7077.

- Léopold Delisle, Rerum gallicarum et franciscarum scriptores, Querimonia Normannorum, anno 1247 (enquêtes sur l’administration de Saint Louis), in Recueil des Historiens de la France t. XXIV (1re partie), Paris, 1904, p. 48, § 361.

- Ibid., p. 70, § 530.

- Charte d'Odon de Saint-Georges, Archives Départementales du Calvados, cote H7077.

- Pouillé du Diocèse de Lisieux, ~1350, in Auguste Longnon, Pouillés de la Province de Rouen, Recueil des Historiens de France, Paris, 1903, p. 257B.

- Fieffes de l'abbaye de Saint-Pierre-sur-Dives, Archives Départementales du Calvados, cote H7393.

- Répartition d’un dixième de l’impôt voté par les états de Normandie pour l’achat de la pucelle et la continuation de la guerre, 1430, in Jules Quicherat, Procès de condamnation et de réhabilitation de Jeanne d’Arc dite la Pucelle, Jules Renouard, Paris, t. V, 1849, p. 183.

- Auguste Le Prévost, Pouillés du diocèse de Lisieux, in Henri de Formeville, Histoire de l’ancien évêché-comté de Lisieux, Lisieux, 1873 (réimpression Le Portulan, Luneray, 1971), t. I, p. liv.

- Fieffes du comte de Montgomery, Archives Départementales de l'Orne, cote AXXXIV/15.

- Pleds et gages-pleiges au comte de Montgomery, Archives Départementales de l'Orne, cote AXLVII/1.

- Christophe Tassin, Les cartes generales de toutes les provinces de France reveües, corrigées & augmentées par le S[ieu]r Tassin geographe ordinaire de sa magesté [sic], Par privilege du roy, Paris (?), 1634. — D’après Pierre Bertius et Jodocus Hondius I; graveur Cornelis Danckerts.

- Jean Bigot sieur de Sommesnil, État des paroisses des élections de Normandie, 1612/ 1636, Bibliothèque Nationale, ms. fr. 4620.

- Rôle des fiefs du grand bailliage de Caen (vicomtés de Caen, Bayeux, Falaise et Vire) et de leur possesseurs dressé en 1640, Bulletin Héraldique de France, 1890-1892, p. 41a.

- « Benefices dependans de l’evesché de Lizieux », p. 24, in Pouillié general contenant les benefices de l’Archevesché de Rouen […], chez Gervais Alliot, Paris, 1648.

- Ibid., p. 27.

- Christophe Tassin, géographe de sa majesté, Carte generalle de haulte et basse Normandie, Paris, N. Berey, 1653 [BnF, cote GE DD-5599 (II 6)]; rééd. Jaillot, Paris, 1706.

- Roles par généralités et élections des paroisses de France et de leur imposition aux tailles, 1677, Bibliothèque nationale, cinq cents Colbert, ms. 261 fos 229 à 275.

- Jean-Baptiste Nolin, Le duche et gouvernement de Normandie Divisé en Haute et Basse Normandie, en Divers Pays, et par Evechez, Paris, 1694 [BN, IFN-7710251].

- Abbé Piel, Inventaire historique des actes transcrits aux insinuations ecclésiastiques de l’ancien diocèse de Lisieux : 1692-1790, Lisieux, 1891, t. I, p. 381, § 227.

- Gerard Valk, Normannia Ducatus, tum Superior ad Ortum, tum Inferior ad Occasum, Praefectura Generalis […] Anglici Caesarea sive Jarsey…, Amsterdam, c. 1700.

- Dénombrement du Royaume par Generalitez, Elections, Paroisses et Feux, 2 vol., Saugrain, Paris, 1709, p. 92b.

- Dénombrement des généralités de 1713, Bibliothèque nationale, ms. fr. 11385, fos .

- G. Mariette de la Pagerie, Carte topographique de la Normandie ; feuille 2 : Falaise et Beuvron-en-Auge, 1720 [BNF, fonds Cartes et Plans, cote Ge DD 2987 (1009, II) B].

- Jean-Baptiste Bourguignon d’Anville (auteur présumé), carte partielle du pays d’Auge, 1720 [BNF, cote GED-10478].

- Nouveau dénombrement du royaume par generalités, elections, paroisses et feux […], vol. 2, Impr. Pierre Prault, Paris, 1735, p. 83a.

- Jean-Baptiste Bourguignon d’Anville, géographe ordinaire du Roy, et Delahaye, graveur, Carte topographique du diocèse de Lisieux, dédiée à Mgr Henri-Ignace de Blancas, évêque et comte de Lisieux, Paris, 1730/1739 [BNF, série NN, cote 342/ 1-4, 6, 7 ; collection d’Anville, cote 00256 B].

- État des revenus des bénéfices du clergé de Lisieux, 1760, in Henri de Formeville, Histoire de l’ancien évêché-comté de Lisieux, Lisieux, 1873, t. I, p. dxxviij-dxxxv.

- Dénombrement pour le Vingtième de Saint-Georges-en-Auge, 1761, Archives Départementales du Calvados, C7159.

- Pièces du procès Jourdain, Archives Départementales du Calvados, cote H7420.

- Carte de Cassini, 1753/ 1785.

- Site Cassini.

- Saint-Michel, Département du Calvados, district de Lisieux, dédié à MM. de la Lande, curé d’Illiers-l’Evêque, Lindet, curé de Ste-Croix de Bernay, le comte de Bonneville, le marquis de Chambrais, Buschey, Desnoës, Maréchal, de Beauperrey, de Buzot, députés du présidial d’Evreux à l’Assemblée nationale, corps constituant, s.d. (1790/1795).

- Arrêté du 30 messidor an VIII du Sous-préfet de Lisieux relatif à la transmission du courrier administratif ; cité in Histoire et traditions populaires no 26, juin 1989, p. 14-18.

- Bulletin des lois de la République française, Imprimerie nationale, Paris, 1801-1870.

- Dictionnaire universel, géographique, statistique, historique et politique de la France, impr. Baudouin, libr. Laporte, t. IV, an XIII (1804), p. .

- Louis Du Bois, Itinéraire descriptif, historique et monumental des cinq départements de la Normandie, Mancel, Caen, 1828, p. 462.

- J. G. Masselin, Dictionnaire universel de géographie physique, commerciale, historique et politique du Monde Ancien, du Moyen Age et des Temps Modernes comparées / Dictionnaire universel de géographie, t. I, Auguste Delalain, Paris, 1830, p. 540a.

- Registres d’état civil de Saint-Georges-en-Auge, XVIIIe – XIXe siècles .

- Cadastre Napoléon.

- Dictionnaire géographique universel ou description de tous les lieux du globe sous le rapport de la géographie physique et politique, de l’histoire, de la statistique, du commerce, de l’industrie, etc., etc., Sociétés de Paris, Londres et Bruxelles pour les publications littéraires, Bruxelles, 1837, t. I, p. 768a.

- Simon, Carte topographique du canton de Saint-Pierre-sur-Dives, 23e feuille de l'Atlas du Calvados, 1840.

- Annuaire du département du Calvados, Impr. H. Le Roy, Caen, 1843, p. 323.

- Auguste Le Prévost, Pouillés du diocèse de Lisieux, in Henri de Formeville, Histoire de l’ancien évêché-comté de Lisieux, Lisieux, 1873 (réimpression Le Portulan, Luneray, 1971), t. I, p. lv.

- Louis Du Bois, Histoire de Lisieux, Durand, Lisieux, 1845, t. II, p. 457.

- Cartes d’État-Major (relevés de 1820 à 1866, mises à jour jusqu’à 1889; Basse-Normandie cartographiée entre 1835 et 1845).

- V. Lavasseur, Atlas National Illustré des 86 départements et des possessions de la France, A. Combette éditeur, Paris, 1854.

- Célestin Hippeau, Dictionnaire topographique du département du Calvados, Paris, 1883.

- Auguste Longnon, Pouillés de la Province de Rouen, Recueil des Historiens de France, Paris, 1903.

- Nomenclature des hameaux, écarts et lieux-dits de la Manche, INSEE, 1954.

- Cartes de l’Institut géographique national (1/25 000, 1/100 000).

- Marie Fauroux, Recueil des actes des ducs de Normandie (911-1066), Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie XXXVI, Caen, 1961, p. 393, § 205.

- Auguste Le Prévost, Pouillés du diocèse de Lisieux, in Henri de Formeville, Histoire de l’ancien évêché-comté de Lisieux, Lisieux, 1873 ; réimpression Le Portulan, Luneray, 1971, t. I, p. xxiij-cx, Lisieux, 1873, p. lv n. 2

- (en) Donald Attwater, The Penguin Dictionary of saints, Penguin Books Ltd, Harmondsworth, 1965, repr. 1981, p. 148.

- Lucien Musset, Foires et marchés en Normandie à l'époque ducale, in Annales de Normandie, mars 1976, p. 3-23.

- « Recueil des actes administratifs du 13 septembre 2016 », sur le site de la préfecture du Calvados (consulté le ).

- « Le fauteuil de maire est attribué à Léa Versavel », sur ouest-france.fr, Ouest-France, (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur le site de l'Insee.

- Calendrier départemental des recensements, sur le site de l'Insee.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 20062007 2008 2009 2010 20112012201320142015 2016 2017 2018 .

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui, « Notice communale : Le Tilleul », sur ehess.fr, École des hautes études en sciences sociales (consulté le ).

- La Gazette de Saint-Georges, no 14, mars 2011, p. 2.

- Guy Le Hallé (préf. Hervé Morin, photogr. Yves Buffetaut), Châteaux forts de Basse-Normandie, t. II, Louviers, Ysec Éditions, , 160 p. (ISBN 978-284673-215-4), p. 69 (Saint-Georges-en-Auge).

- Cadastre napoléonien.

- « Résultats du recensement de la population - 2009 - Saint-Georges-en-Auge » (consulté le ).

- « Saint-Georges-en-Auge sur le site de l'Institut géographique national » [archive du ] (archive Wikiwix).