Pujaut (Gard)

Pujaut (Pueg Aut en occitan provençal selon la norme dite classique et Pijau(t) selon la norme mistralienne[1]) est une commune française située dans l'est du département du Gard, en région Occitanie. Elle fait partie du Grand Avignon.

| Pujaut | |

| |

logo Pujaut |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Occitanie |

| Département | Gard |

| Arrondissement | Nîmes |

| Intercommunalité | Grand Avignon |

| Maire Mandat |

Sandrine Soulier 2020-2026 |

| Code postal | 30131 |

| Code commune | 30209 |

| Démographie | |

| Gentilé | Pujaulains |

| Population municipale |

3 883 hab. (2020 |

| Densité | 165 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 44° 00′ 20″ nord, 4° 46′ 31″ est |

| Altitude | 110 m Min. 20 m Max. 168 m |

| Superficie | 23,5 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Unité urbaine | Pujaut (ville-centre) |

| Aire d'attraction | Avignon (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Villeneuve-lès-Avignon |

| Législatives | Troisième circonscription |

| Localisation | |

Exposée à un climat méditerranéen, elle est drainée par divers petits cours d'eau. La commune possède un patrimoine naturel remarquable composé de deux zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique.

Pujaut est une commune rurale qui compte 3 883 habitants en 2020, après avoir connu une forte hausse de la population depuis 1962. Elle est ville-centre de l'agglomération de Pujaut et fait partie de l'aire d'attraction d'Avignon. Ses habitants sont appelés les Pujaulains ou Pujaulaines.

Géographie

Localisation

Bien qu'administrativement dans le Gard, Pujaut est situé à seulement 8 km d'Avignon et de ce fait tourné de manière préférentielle vers le Vaucluse. Pujaut est un village du Languedoc de culture provençale.

Communes limitrophes

Les communes limitrophes sont Rochefort-du-Gard, Roquemaure, Sauveterre, Tavel et Villeneuve-lès-Avignon.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat méditerranéen franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[2]. En 2020, la commune ressort du type « climat méditerranéen » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Pour ce type de climat, les hivers sont doux et les étés chauds, avec un ensoleillement important et des vents violents fréquents[3].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré suivant[2].

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[5] complétée par des études régionales[6] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. La station météorologique de Météo-France installée sur la commune et mise en service en 1991 permet de connaître l'évolution des indicateurs météorologiques[7]. Le tableau détaillé pour la période 1981-2010 est présenté ci-après.

| Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Température minimale moyenne (°C) | 1,6 | 2,1 | 4,7 | 6,9 | 10,8 | 14,6 | 16,8 | 16,7 | 12,7 | 9,8 | 5,5 | 2,5 | 8,8 |

| Température moyenne (°C) | 5,9 | 7,2 | 10,4 | 13 | 17,2 | 21,1 | 23,6 | 23,5 | 18,8 | 15 | 9,7 | 6,4 | 14,4 |

| Température maximale moyenne (°C) | 10,2 | 12,2 | 16,2 | 19 | 23,6 | 27,7 | 30,5 | 30,3 | 24,8 | 20,2 | 13,9 | 10,3 | 20 |

| Record de froid (°C) date du record |

−10,3 02.01.02 |

−7,5 04.02.12 |

−9,2 02.03.05 |

−3,7 18.04.1997 |

1,7 04.05.21 |

5,7 21.06.1992 |

7,3 12.07.1993 |

7,6 23.08.07 |

3,7 14.09.1998 |

−2,5 23.10.1992 |

−7,4 28.11.05 |

−9 21.12.09 |

−10,3 2002 |

| Record de chaleur (°C) date du record |

20,8 31.01.20 |

24,2 27.02.19 |

26,7 18.03.1997 |

30,4 29.04.05 |

33,9 31.05.01 |

41,1 28.06.19 |

39,9 31.07.18 |

41 12.08.03 |

35,3 23.09.18 |

31 03.10.11 |

23,2 06.11.15 |

19,8 29.12.21 |

41,1 2019 |

| Précipitations (mm) | 53,7 | 33,9 | 33 | 58,3 | 55,5 | 38,9 | 28,7 | 31,7 | 114,5 | 86,7 | 77,1 | 56,5 | 668,5 |

Milieux naturels et biodiversité

L’inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) a pour objectif de réaliser une couverture des zones les plus intéressantes sur le plan écologique, essentiellement dans la perspective d’améliorer la connaissance du patrimoine naturel national et de fournir aux différents décideurs un outil d’aide à la prise en compte de l’environnement dans l’aménagement du territoire. Deux ZNIEFF de type 1[Note 3] sont recensées sur la commune[8] : les « garrigues et falaises du Grand Montagné » (264 ha), couvrant 4 communes du département[9], et la « plaine de Pujaut et de Rochefort » (1 368 ha), couvrant 3 communes du département[10].

Urbanisme

Typologie

Pujaut est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 4] - [11] - [I 1] - [12]. Elle appartient à l'unité urbaine de Pujaut, une agglomération intra-départementale regroupant 2 communes[I 2] et 5 928 habitants en 2020, dont elle est ville-centre[I 3] - [I 4].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction d'Avignon, dont elle est une commune de la couronne[Note 5]. Cette aire, qui regroupe 48 communes, est catégorisée dans les aires de 200 000 à moins de 700 000 habitants[I 5] - [I 6].

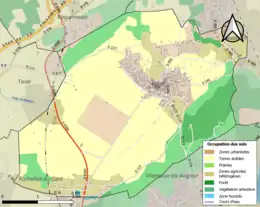

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (63,1 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (66,6 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : cultures permanentes (49,2 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (14,8 %), zones agricoles hétérogènes (12,2 %), zones urbanisées (9,6 %), forêts (6,6 %), espaces verts artificialisés, non agricoles (4,8 %), terres arables (1,7 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (0,9 %), mines, décharges et chantiers (0,3 %)[13].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Pujaut est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, feux de forêts et séisme (sismicité modérée). Il est également exposé à trois risques technologiques, le transport de matières dangereuses et le risque industriel et la rupture d'un barrage[14]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[15].

Risques naturels

La commune fait partie du territoire à risques importants d'inondation (TRI) d'Avignon – plaine du Tricastin – Basse vallée de la Durance, regroupant 90 communes du bassin de vie d'Avignon, Orange et de la basse vallée de la Durance, un des 31 TRI qui ont été arrêtés fin 2012 sur le bassin Rhône-Méditerranée[16]. Il a été retenu au regard des risques de débordements du Rhône, de la Durance, de la Cèze, du Lez (84), de l'Ardèche, de l'Eygues, du Rieu (Foyro), de la Meyne, de l'Ouvèze, des Sorgues, des rivières du Sud-Ouest du mont Ventoux, de la Nesque, du Calavon et de l'Èze. Les crues récentes significatives sont celles d'octobre 1993 (Rhône-Lez), de janvier et novembre 1994 (Rhône, Durance, Calavon, Ouvèze), de décembre 1997, de novembre 2000, de mai 2008 (Durance), de décembre 2003 (Rhône, Calavon), de septembre 1992 (Ouvèze), de septembre 2002 et de 2003 (Aygue, Rieu Foyro), de septembre 1958, de septembre 1992 (Ardèche), de septembre 1993 (Èze). Des cartes des surfaces inondables ont été établies pour trois scénarios : fréquent (crue de temps de retour de 10 ans à 30 ans), moyen (temps de retour de 100 ans à 300 ans) et extrême (temps de retour de l'ordre de 1 000 ans, qui met en défaut tout système de protection)[17] - [18]. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1987, 1991, 1994, 2002, 2003, 2004 et 2011[19] - [14].

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. 92,3 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (67,5 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 1 717 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 1715 sont en en aléa moyen ou fort, soit 100 %, à comparer aux 90 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[20] - [Carte 2].

Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[21].

Risques technologiques

La commune est exposée au risque industriel du fait de la présence sur son territoire d'une entreprise soumise à la directive européenne SEVESO[22].

Le risque de transport de matières dangereuses sur la commune est lié à sa traversée par des infrastructures routières ou ferroviaires importantes ou la présence d'une canalisation de transport d'hydrocarbures. Un accident se produisant sur de telles infrastructures est en effet susceptible d’avoir des effets graves au bâti ou aux personnes jusqu’à 350 m, selon la nature du matériau transporté. Des dispositions d’urbanisme peuvent être préconisées en conséquence[23].

La commune est en outre située en aval des barrages de Sainte-Croix et de Serre-Ponçon, deux ouvrages de classe A[Note 6]. À ce titre elle est susceptible d’être touchée par l’onde de submersion consécutive à la rupture d'un de ces ouvrages[25].

Toponymie

Attestations anciennes

Le nom du village de Pujaut est attesté sous les formes suivantes au cours de son histoire :

Étymologie

Il s'agit d'un composé basé sur l'occitan pueg [pwe] « puy » suivi de l'adjectif aut « haut »[28]. L'ancien français pui, puy signifie « colline, hauteur », mais est moins répandu que le mot de même étymologie et de même signification pueg/puèg (avec E ouvert en languedocien) écrit puech, pech, etc. du domaine occitan. L'un et l'autre remontent au gallo-roman podiu (bas latin podium) « petite éminence », issu du latin classique podium « mur très épais formant autour de l'arène de l'amphithéâtre une plate-forme dotée de sièges »[29].

Le nom provençal du village, Pijaù[1] en norme mistralienne, est encore utilisé, comme en témoigne le nom du journal édité par la mairie Lou Pijoulen (Le Pujaulain). En graphie classique du provençal, le nom s'orthographie Pueg Aut[30]. Le nom du village espagnol de Pujalt, en Catalogne, a la même étymologie, la proximité entre langues catalane et occitane ayant produit des noms très similaires.

Histoire

Les premiers habitants de Pujaut étaient essentiellement des chasseurs et des pêcheurs. On découvrit en 1882 sur les bords de l'étang de Pujaut des instruments datant de l'âge de bronze (2200 av. J.-C.). Les terres hautes étaient recouvertes de forêts et offraient peu de terres cultivables. Au bas du village, les eaux d’un étang venaient mourir au pied des remparts de ce bourg. Autrefois, un château surplombait les habitations. Il fut ruiné pendant la guerre des Albigeois.

Du Xe au XIIIe siècle, l’abbaye Saint-André de Villeneuve-lès-Avignon y est propriétaire de l’église paroissiale et d’un prieuré, et perçoit leurs revenus[31].

Vers l'an 1000 fut construite la chapelle Saint-Vérédème, de style roman. Au XIIe siècle, Pujaut fait partie des possessions de la dynastie des Raimond de Toulouse. Le Seigneur de Pujaut était alors un personnage important, accompagnant le Comte Alphonse II de Toulouse et signant comme témoin de nombreuses chartes, dont une charte latine en 1154. En 1340, le Cardinal Pierre Bertrandi ordonna la construction de l'église Saint-Jacques, où il se fit enterrer en 1349.

Pendant les Guerres de Religion, Pujaut est pris par les Protestants en 1567, d'où il se retirèrent trois ans plus tard (le 24 février 1570), après avoir incendié une partie du village. À l'époque, les habitants étaient regroupés dans la partie haute du village entouré de remparts et de valats (fossés). Un autre centre de population important était celui du quartier du Canon, autour de la chapelle Saint-Vérédème.

Au fil des siècles, l’homme dessina à la force de ses bras des parcelles de terres, défrichant la forêt créant un parcellaire qui put accueillir, progressivement, cultures, vignes, oliviers et arbres fruitiers. Les bois ne donnaient pas suffisamment de gibier, et l'étang pas suffisamment de poisson, ce qui entraîna une période de grande pauvreté à Pujaut. Ainsi, après, de nombreuses privations, protestations, pétitions et, maintes discussions, les habitants réclament, fermement, plus de terres afin de pouvoir cultiver des céréales, et élever leurs enfants dignement. Pour ce faire, la communauté décida d’assécher l’étang (appelé Stagnum de Privaderiis au XIVe siècle), car les eaux couvraient une très importante superficie. En vertu d’une délibération du 27 octobre 1585 «...le sieur PELLETIER est autorisé à oster et égoutter l’eau qui est dans le lac ou estang de Pujaut, et le rende sec pour pouvoir cultiver, y faire terres, preds, moulins et cauquieres...» Finalement, ce fut un Lyonnais, M. de Montconis, qui put initier l'assèchement de l'étang, en 1603. L’entreprise d’assèchement dura longtemps, jusqu'en 1630, mais grâce au travail, et à la patience des hommes, l’essor du village a pu être possible.

En 1863, la ville de Pujaut est le premier foyer européen d'infestation du phylloxéra, selon de nombreux ouvrages traitant des crises agricoles dans la seconde moitié du XIXe siècle et le rapport de M. Bruno Vérédème Soulier, maire en 1863. Cependant, cette version est contestée par certains documents officiels de l'époque, qui situeraient le foyer dans la Crau en 1862[32].

De nos jours, le résultat de l'assèchement de l'étang reste visible, car une vaste plaine fertile s’offre à l’agriculture et aux promeneurs. Au centre de ces terres, dès 1919, un aérodrome fut créé sur une trentaine d’hectares, en 1921 passait le décret d’utilité publique de la création d’un aérodrome de secours. En octobre 1935, le Capitaine Frédéric Geille ouvrait le Centre d'instruction au parachutisme (CIP) de l’Armée de l’air française. Tout premier centre de ce type en France, il fonctionne avec des Potez 62. Le premier Groupement d'infanterie de l'air (ou GIA) y voit le jour.

En 1965 la section Vol à voile de l’Aéroclub Vauclusien s’y implantait puis le Centre-école régional Languedoc-Méditerranée, classé actuellement 3e forme de sauts de France.

Armoiries

En 1694, sous Louis XIV, Pujaut, nommé alors Pijaud, "bénéficia" de la campagne de dotation d'armoiries taxées par Charles René d'Hozier et reçut :

de gueules, à un puits d’argent, surmonté de trois fleurs de lis d'or rangées en chef.

Le "puits" du blason est une allusion à "puy", par le système très en vogue des armes parlantes fonctionnant par rébus/jeux de mots ; "puy" étant la base étymologique du nom de la commune.

Cependant, ce blason n'est pas celui figurant sur les plaques de rue et utilisé dans tous les documents officiels de la commune. Le blason courant figure un trapèze couramment interprété comme étant un "puy", soutenu par une étendue d'eau, interprétable comme l'ancien étang de Pujaut.

.svg.png.webp)

Blason suivant D'Hozier.

Blason sur une plaque de rue.

Politique et administration

Liste des maires

Enseignement

- Ecole maternelle Li Pequelet

- Ecole primaire mixte

Canton

Pujaut fait partie du Canton de Villeneuve-lès-Avignon, dont le conseiller général est Patrick Vacaris (UMP, maire de Rochefort-du-Gard).

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1790. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[33]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[34].

En 2020, la commune comptait 3 883 habitants[Note 7], en diminution de 6,19 % par rapport à 2014 (Gard : +2,1 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Économie

Revenus

En 2018 (données Insee publiées en ), la commune compte 1 748 ménages fiscaux[Note 8], regroupant 4 309 personnes. La médiane du revenu disponible par unité de consommation est de 25 280 €[I 7] (20 020 € dans le département[I 8]). 62 % des ménages fiscaux sont imposés[Note 9] (43,9 % dans le département).

Emploi

| 2008 | 2013 | 2018 | |

|---|---|---|---|

| Commune[I 9] | 6,1 % | 6,8 % | 6,4 % |

| Département[I 10] | 10,6 % | 12 % | 12 % |

| France entière[I 11] | 8,3 % | 10 % | 10 % |

En 2018, la population âgée de 15 à 64 ans s'élève à 2 440 personnes, parmi lesquelles on compte 75,5 % d'actifs (69,1 % ayant un emploi et 6,4 % de chômeurs) et 24,5 % d'inactifs[Note 10] - [I 9]. Depuis 2008, le taux de chômage communal (au sens du recensement) des 15-64 ans est inférieur à celui de la France et du département.

La commune fait partie de la couronne de l'aire d'attraction d'Avignon, du fait qu'au moins 15 % des actifs travaillent dans le pôle[Carte 3] - [I 12]. Elle compte 736 emplois en 2018, contre 803 en 2013 et 787 en 2008. Le nombre d'actifs ayant un emploi résidant dans la commune est de 1 710, soit un indicateur de concentration d'emploi de 43,1 % et un taux d'activité parmi les 15 ans ou plus de 55,4 %[I 13].

Sur ces 1 710 actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi, 278 travaillent dans la commune, soit 16 % des habitants[I 14]. Pour se rendre au travail, 88,6 % des habitants utilisent un véhicule personnel ou de fonction à quatre roues, 3,3 % les transports en commun, 4,3 % s'y rendent en deux-roues, à vélo ou à pied et 3,8 % n'ont pas besoin de transport (travail au domicile)[I 15].

Secteurs d'activités

387 établissements[Note 11] sont implantés à Pujaut au . Le tableau ci-dessous en détaille le nombre par secteur d'activité et compare les ratios avec ceux du département[Note 12] - [I 16].

| Secteur d'activité | Commune | Département | |

|---|---|---|---|

| Nombre | % | % | |

| Ensemble | 387 | 100 % | (100 %) |

| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 35 | 9 % | (7,9 %) |

| Construction | 53 | 13,7 % | (15,5 %) |

| Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration | 92 | 23,8 % | (30 %) |

| Information et communication | 15 | 3,9 % | (2,2 %) |

| Activités financières et d'assurance | 8 | 2,1 % | (3 %) |

| Activités immobilières | 20 | 5,2 % | (4,1 %) |

| Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services administratifs et de soutien | 62 | 16 % | (14,9 %) |

| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 54 | 14 % | (13,5 %) |

| Autres activités de services | 48 | 12,4 % | (8,8 %) |

Le secteur du commerce de gros et de détail, des transports, de l'hébergement et de la restauration est prépondérant sur la commune puisqu'il représente 23,8 % du nombre total d'établissements de la commune (92 sur les 387 entreprises implantées à Pujaut), contre 30 % au niveau départemental[I 17].

Entreprises et commerces

Les cinq entreprises ayant leur siège social sur le territoire communal qui génèrent le plus de chiffre d'affaires en 2020 sont[37] :

- NCEM, commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé (2 810 k€)

- Concept House, construction de maisons individuelles (452 k€)

- SARL Blany, transports routiers de fret interurbains (271 k€)

- La Grosillère, activités des marchands de biens immobiliers (120 k€)

- Cameo Réalisations, ingénierie, études techniques (120 k€)

Pujaut possède quelques industries sur le territoire communal comme KP1 ou ASHLAND Polyester.

Agriculture

La commune est dans la vallée du Rhône, une petite région agricole occupant la frange est du département du Gard[38]. En 2020, l'orientation technico-économique de l'agriculture[Note 13] sur la commune est la viticulture[Carte 4].

Le nombre d'exploitations agricoles en activité et ayant leur siège dans la commune est passé de 121 lors du recensement agricole de 1988[Note 15] à 73 en 2000 puis à 48 en 2010[40] et enfin à 41 en 2020[Carte 5], soit une baisse de 66 % en 32 ans. Le même mouvement est observé à l'échelle du département qui a perdu pendant cette période 61 % de ses exploitations[41] - [Carte 6]. La surface agricole utilisée sur la commune a également diminué, passant de 1 394 ha en 1988 à 739 ha en 2020[Carte 7]. Parallèlement la surface agricole utilisée moyenne par exploitation a augmenté, passant de 12 à 18 ha[40].

Viticulture

L'économie du village est essentiellement dominée par la viticulture (Cellier des Chartreux) et les activités de l'aérodrome d'Avignon-Pujaut. Dernièrement, le village a connu un fort attrait touristique, surtout durant la période du Festival d'Avignon. Sa croissance démographique a aussi amené une augmentation de la part des services dans l'économie pujaulaine.

Huile d'olive de Provence AOC

L'huile d'olive de Provence est protégée par une appellation d'origine contrôlée (AOC) à la suite d'une enquête diligentée par l'INAO, dont les conclusions ont été déposées auprès de la commission le , réunie à Arles. La signature du décret parut au Journal officiel le [42]

Pour pouvoir postuler à l'AOC, l'huile d'olive de Provence doit être élaborée à base des variétés aglandau, bouteillan, cayon, salonenque ainsi que celles dénommées localement brun, cayet, petit ribier et belgentiéroise. Il faut au moins deux de ces variétés principales présentes au sein de l'oliveraie[42] - [43].

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

Pujaut possède un aérodrome reconnu pour son parachutisme, la base est la plus grande de France et une des plus grandes d'Europe avec un terrain d'1 km sur 1,2 km.

Les monuments principaux du village sont :

- Ses lavoirs.

- Église Saint-Jacques de Pujaut datant du XIVe siècle, dont la construction fut demandée par le cardinal Pierre de Bertrandi. L'une de ses cloches date de 1512, classée Monument Historique, elle est l'une des plus anciennes du Gard.

- Notre-Dame du Château, monument à la Vierge élevé en 1863 sur la colline nommée "Lou Mourre de Castèu" (la colline du château).

- Les trois fermes de l’ordre des Chartreux : St Bruno - St Hugues - St Anthelme.

- La chapelle du Xe siècle de l’ordre des Bénédictins Saint Vérédème, ainsi que la ferme.

- Le site du moulin à vent, classé point géodésique de l'IGN qui permet d’avoir un panorama incomparable sur tous les alentours.

- Le centre ancien et ses ruelles.

Un des lavoirs du village.

Vue sur le village, avec le Mont Ventoux en fond.

L'église Saint-Jacques.  Église Saint-Jacques

Église Saint-Jacques

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[4].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Les ZNIEFF de type 1 sont des secteurs d’une superficie en général limitée, caractérisés par la présence d’espèces, d’association d’espèces ou de milieux rares, remarquables, ou caractéristiques du milieu du patrimoine naturel régional ou national.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Le classement des barrages est fonction de deux paramètres : hauteur et volume retenu[24].

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Un ménage fiscal est constitué par le regroupement des foyers fiscaux répertoriés dans un même logement. Son existence, une année donnée, tient au fait que coïncident au moins une déclaration indépendante de revenus et l’occupation d’un logement connu à la taxe d’habitation.

- La part des ménages fiscaux imposés est le pourcentage des ménages fiscaux qui ont un impôt à acquitter au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. L'impôt à acquitter pour un ménage fiscal correspond à la somme des impôts à acquitter par les foyers fiscaux qui le composent.

- Les inactifs regroupent, au sens de l'Insee, les élèves, les étudiants, les stagiaires non rémunérés, les pré-retraités, les retraités et les autres inactifs.

- L'établissement, au sens de l’Insee, est une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de l'unité légale. Il produit des biens ou des services.

- Le champ de ce tableau couvre les activités marchandes hors agriculture.

- L'orientation technico-économique est la production dominante de l'exploitation, déterminée selon la contribution de chaque surface ou cheptel à la production brute standard.

- Les données relatives à la surface agricole utilisée (SAU) sont localisées à la commune où se situe le lieu principal de production de chaque exploitation. Les chiffres d'une commune doivent donc être interprétés avec prudence, une exploitation pouvant exercer son activité sur plusieurs communes, ou plusieurs départements voire plusieurs régions.

- Le recensement agricole est une opération décennale européenne et obligatoire qui a pour objectif d'actualiser les données sur l'agriculture française et de mesurer son poids dans l'agriculture européenne[39].

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

- Agence nationale de la cohésion des territoires, « Carte de la commune dans le zonage des aires d'attraction de villes. », sur l'observatoire des territoires (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte de la spécialisation de la production agricole par commune », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte du nombre d'exploitations et de la surface agricole utilisée (SAU) moyenne par commune », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte du nombre d'exploitations et de la surface agricole utilisée par département », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte de la surface agricole utilisée (SAU) par commune et de la SAU moyenne », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

Site de l'Insee

- « Commune rurale - définition » (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Pujaut » (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », (consulté le ).

- « REV T1 - Ménages fiscaux de l'année 2018 à Pujaut » (consulté le ).

- « REV T1 - Ménages fiscaux de l'année 2018 dans le Gard » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 à Pujaut » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans le Gard » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans la France entière » (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020 », sur site de l'Insee (consulté le ).

- « Emp T5 - Emploi et activité en 2018 à Pujaut » (consulté le ).

- « ACT T4 - Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la commune en 2018 » (consulté le ).

- « ACT G2 - Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en 2018 » (consulté le ).

- « DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2019 à Pujaut » (consulté le ).

- « DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2019 dans le Gard » (consulté le ).

Autres sources

- Armana Prouvençau de 1860

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (oracle) Occitanie », sur occitanie.chambre-agriculture.fr, (consulté le )

- « Fiche du Poste 30209002 » [PDF], sur donneespubliques.meteofrance.fr, (consulté le )

- « Liste des ZNIEFF de la commune de Pujaut », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF les « garrigues et falaises du Grand Montagné » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF la « plaine de Pujaut et de Rochefort » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune de Pujaut », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- « Liste des territoires à risque important d'inondation (TRI) de 2012 », sur https://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr (consulté le )

- « cartographie des risques d'inondations du TRI d'Avignon – plaine du Tricastin – Basse vallée de la Durance », sur https://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/ (consulté le )

- « 0 », sur https://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/ (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs dans le Gard », sur www.gard.gouv.fr (consulté le ), partie 1 - chapitre Risque inondation.

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune de Pujaut », sur http://www.georisques.gouv.fr/ (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs dans le Gard », sur www.gard.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque industriel.

- « Dossier départemental des risques majeurs dans le Gard », sur www.gard.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque transport de matières dangereuses.

- Article R214-112 du code de l’environnement

- « Dossier départemental des risques majeurs dans le Gard », sur www.gard.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque rupture de barrage.

- Albert Dauzat et Charles Rostaing, Dictionnaire étymologique des noms de lieu en France, Paris, Librairie Guénégaud, (ISBN 2-85023-076-6), p. 522b 2. Épithète.

- Ernest Nègre, Toponymie générale de la France (lire en ligne)

- Ernest Nègre, op. it.

- Site du CNRTL : étymologie de puy 2

- Diccionari Provençau-Francés - L'Escomessa - C.R.E.O. Provença - Diffusion EDISUD

- Guy Barruol, Michèle Bois, Yann Codou, Marie-Pierre Estienne, Élizabeth Sauze, « Liste des établissements religieux relevant de l’abbaye Saint-André du Xe au XIIIe siècle », in Guy Barruol, Roseline Bacon et Alain Gérard (directeurs de publication), L’abbaye de Saint-André de Villeneuve-lès-Avignon, histoire, archéologie, rayonnement, Actes du colloque inter-régional tenu en 1999 à l'occasion du millénaire de la fondation de l'abbaye Saint-André de Villeneuve-lès-Avignon, Éd. Alpes de Lumières, Cahiers de Salagon no 4, Mane, 2001, 448 p. (ISSN 1254-9371), (ISBN 2-906162-54-X), p. 225.

- José MARTINEZ et Valérie ROUGY, mémoire de maîtrise de Géographie "La Viticulture à PUJAUT, SAUVETERRE, VILLENEUVE-LEZ-AVIGNON, du Phylloxéra à nos jours."

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- « Entreprises à Pujaut », sur entreprises.lefigaro.fr (consulté le ).

- « Les régions agricoles (RA), petites régions agricoles(PRA) - Année de référence : 2017 », sur agreste.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- Présentation des premiers résultats du recensement agricole 2020, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, 10 décembre 2021

- « Fiche de recensement agricole - Exploitations ayant leur siège dans la commune de Pujaut - Données générales », sur recensement-agricole.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Fiche de recensement agricole - Exploitations ayant leur siège dans le département du Gard » (consulté le ).

- (fr) « Décret du 14 mars 2007 relatif à l'huile d'olive de Provence AOC », INAO.

- (fr) « Les variétés d'olives », sur terroirselect.info.

Voir aussi

Bibliographie

- Journal municipal Lou Pijoulen

- Marcel JOUFFRET, Pujaut, Mon Village, Ed. Lacour, 1992

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative à la musique :

- Ressource relative aux organisations :