Prix du carbone

Le prix du carbone est un outil économique destiné à intégrer (internaliser) dans les prix de marché les coûts cachés (externalités) des dommages causés par les émissions de gaz à effet de serre, afin d'orienter les décisions des agents économiques vers des solutions à bas contenu en carbone.

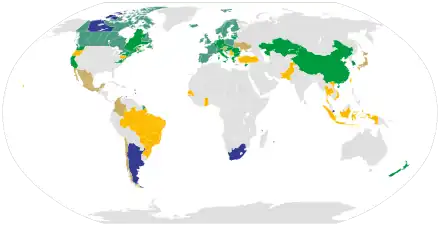

- Marché du carbone déjà mis en œuvre ou programmé

- Taxe carbone déjà mise en œuvre ou programmée

- Marché du carbone ou taxe carbone à l'étude (en 2019)

La forme la plus simple sous laquelle peut se matérialiser le prix du carbone est la taxe carbone ; une forme plus complexe est le système de quotas carbone (ou droits d'émission) qui peuvent s'échanger sur un marché du carbone.

Le protocole de Kyoto avait largement misé sur ce système, mais avec des résultats mitigés, voire contre-productifs (chute du prix du carbone).

Dans le cadre de la préparation de la COP21, de nombreuses initiatives ont promu des stratégies basées sur l'idée de donner un prix à la tonne de carbone émise, avec des modalités assez souples pour concilier clarté du signal, acceptabilité politique et prise en compte de la diversité des situations.

Éléments de définition du concept

Les travaux scientifiques du GIEC et de nombreuses équipes d'économistes ont mis en évidence les dommages considérables causés, dès maintenant et plus encore à long terme, par le réchauffement climatique découlant des émissions de gaz à effet de serre d'origine anthropique.

Quelques tentatives de chiffrage ont été faites, dont par exemple le rapport Stern sur l’économie du changement climatique, rédigé par l'économiste Nicholas Stern pour le gouvernement du Royaume-Uni, publié le [1].

Les dommages affectent directement ou indirectement l'ensemble des habitants de la planète, et souvent à long terme, mais les principaux responsables des émissions de gaz à effet de serre ne supportent qu'une faible part des coûts induits, et ils n'en sont souvent pas même conscients ; c'est ce que les économistes désignent comme le phénomène du « passager clandestin » et les « émissions grises ». Ces coûts cachés sont dénommés « externalités négatives ». Des économistes cherchent la meilleure méthode pour réintégrer ces externalités dans les prix de marché des produits dont la production et la consommation entraînent des émissions de gaz à effet de serre, en particulier les combustibles fossiles, la viande, etc.

C'est cette recherche d'internalisation des externalités qui est imagée par l'expression « donner un prix au carbone » : selon la Banque mondiale, « donner un prix au carbone contribue à faire peser le poids des dommages découlant des émissions de gaz à effet de serre sur ceux qui en sont responsables et qui sont en mesure de les faire baisser »[2].

En 2008-2010, le Centre d'Analyse Stratégique (CAS) a estimé que la valeur de la tonne de CO2 pourrait être de 100 € en 2030 et de 200 € en 2050 (scénario médian dans une fourchette de 150 à 350 €/t)[3].

Il existe deux principaux types de mécanisme pour fixer ou faire émerger un prix du carbone :

- les taxes carbone

- les systèmes d’échange de quotas d’émission dans un concept plus large de marché du carbone.

Un signal prix carbone peut aussi être donné autrement :

- augmentation des taxes sur les carburants,

- suppression des subventions aux combustibles fossiles, compensation carbone[2],

- fixation de normes d'émissions[4],

- systèmes de certificats d'économie d'énergie, etc.

CDC Climat Recherche fournit une carte « Panorama mondial des prix du carbone en 2014 »[4].

Le protocole de Kyoto prenait en compte l'ensemble des gaz à effet de serre (GES), mais la plupart des démarches de fixation de prix du carbone se limitent aux émissions de CO2 (au motif qu'il représente plus des trois quarts des émissions mondiales de GES mesurées en équivalent CO2), or le méthane en représente 15 % à horizon d'un siècle, mais beaucoup plus à court terme ; ce qui invite à le prendre en compte aussi, ce qui amènerait à donner plus d'importance à la réduction de la consommation de gaz naturel, à l'élimination des décharges d'ordures ménagères, à la lutte contre la déforestation, etc.[5].

Histoire

- En 1992, au Sommet de la Terre de Rio de Janeiro, émerge l'idée de donner un prix au carbone pour le monde entier.

- En 1997 le protocole de Kyoto prévoir la création d'un marché du carbone où pourront s'acheter et se vendre des permis d’émission : les émetteurs ayant épargné des « unités d’émissions » (émissions permises mais non utilisées) pourraient y vendre cet « excès » à d'autres ayant dépassé leurs objectifs d’émissions. Ce système s'est avéré compliqué à mettre en place.

- En 2001 les accords de Marrakech concluent les négociations additionnelles visant à clarifier les détails non-spécifiés dans le Protocole. En outre, un Mécanisme de Développement Propre permet aux pays industriels d'acquérir des crédits carbone supplémentaires en finançant des activités de réduction d’émissions dans les pays en voie de développement[6].

- En 2005, pour éviter une taxe impopulaire et/ou non consensuelle sur les émissions de carbone, un marché du carbone est mis en place en Europe, la « matière première » y est la « tonne de carbone évitée » (Un crédit-carbone est l'unité correspondant à une tonne d'équivalent CO2 sur les marchés du carbone).

Son principe est de fixer des quotas d’émissions aux plus gros émetteurs européens, et permettre à ceux qui parviennent à réduire leurs émissions de revendre leurs quotas excédentaires aux industriels qui ne parviennent pas à réduire leurs émissions en dessous de leur allocation. Ce système est inspiré d’un outil américain développé dans les années 1990 pour réduire les émissions de dioxyde de soufre (SO2), qui avait permis de diviser par deux ces émissions en quelques années.

Mais pour le marché européen du carbone, près de 12 000 installations étaient concernées (production d'électricité, cimenteries, aciéries, papeteries), contre seulement 2 000 dans le cas du mécanisme américain. L'Europe a d'abord été trop généreuse dans sa distribution de quotas, puis n’a pas anticipé la crise économique de 2008 ; la plupart des installations se sont alors trouvées excédentaires, et le prix du carbone s'est effondré : il fluctue ensuite entre 5 et 7 €/tonne CO2 jusqu'en 2012. Or la plupart des analystes estiment qu’un prix minimum de 30 € est nécessaire pour commencer à produire un impact sur les comportements des industriels.

Par ailleurs, de nombreuses fraudes ont été constatées sur ce marché : fraudes à la TVA, vols de quotas, installations fermées mais conservant leurs allocations, ainsi que des détournements du « mécanisme de développement propre »[n 1]. Dans les années 2010 des réformes visent à restaurer l'efficacité de ce marché[7].

Une tendance est que « les sources fortement émettrices (production d’électricité à partir de combustibles fossiles, grosses industries) sont plus souvent incluses au sein d’un marché carbone, alors que les « petits émetteurs » (petites entreprises) ou les sources diffuses (véhicules, chauffage et eau chaude sanitaire dans les bâtiments, agriculture, etc.) seront plutôt concernés par une taxe carbone »[8].

- En 2014, en septembre une "Coalition pour le prix du carbone" se prépare autour de 74 pays et plus de 1 000 entreprises volontaires, lors du sommet qui prépare la COP 21. Elle vise à faciliter les discussions entre décideurs publics et privés sur les opportunités d’étendre les politiques de tarification du carbone[9]. La France, l'Allemagne, le Mexique, le Canada, le Chili ou l'Éthiopie, notamment en font partie[9].

- En 2015, la coalition pour un prix du carbone est officiellement lancée lors de la COP21, où la Conférence de Paris sur le climat adopte un premier accord universel et contraignant visant à ne pas dépasser +2 °C en 2100. En France, avant une révision de la directive du marché du carbone européen, le Gouvernement commande (pour ) un « rapport sur le prix du carbone au niveau européen, confié au PDG de Engie Gérard Mestrallet, à l'économiste Alain Grandjean, et à l'ancien ministre, expert du climat et directeur du WWF, Pascal Canfin », les deux derniers auteurs ayant déjà mi-2015 produit pour François Hollande un rapport sur les financements en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique. Il devrait « orienter les investissements des citoyens, des élus, des entreprises vers les projets et les produits les plus favorables au climat »[10].

- En 2018, après avoir chuté à moins de 6 € en 2017, le prix moyen de la tonne de CO2 est remonté pour atteindre environ 16 €, avec même en fin d'année un bref dépassement de 25 €/t, sans toutefois atteindre le seuil de 30€ attendu par les économistes du développement durable, seuil qui favoriserait mieux les producteurs d'électricité décarbonée. En 2018 les prix de gros ont aussi augmenté (+23%), mais avec des disparités fortes entre pays.

Émissions futures par rapport aux émissions passées

Un prix du CO2 vise à réduire les nouvelles émissions dans le futur. Cependant, un tel prix n’affecte pas les émissions passées, c’est-à-dire la concentration de CO2 déjà rejetée dans l’atmosphère depuis le début de l’industrialisation, qui est passée de bien en dessous de 300 ppm à plus de 415 ppm (2019)[11]. Sans interaction humaine, cette concentration ne fera que diminuer à long terme. Par conséquent, des émissions négatives sont nécessaires pour réduire la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Les recettes publiques provenant du prix du carbone pourraient être utilisées pour subventionner les entreprises qui fournissent de telles émissions négatives. Selon la technologie de capture et séquestration de carbone, telle que PyCCS ou BECCS, le coût de production d'émissions négatives est d'environ 150 à 165 USD par tonne de CO2[12]. Pour qu'un tel modèle d'entreprise devienne attrayant, les subventions devraient donc dépasser cette valeur. Dans ce cas, une ouverture technologique pourrait être le meilleur choix, car une réduction des coûts due au progrès technique est prévisible. Déjà aujourd'hui, ces coûts de production d'émissions négatives pourraient être inférieurs aux coûts de CO2 estimés à 220 dollars par tonne par une étude parue en janvier 2015 dans Nature Climate Change[13], ce qui signifie qu'un modèle économique de création d'émissions négatives subventionné par l'État aurait déjà du sens sur le plan économique. En résumé, bien qu'un prix du carbone puisse potentiellement réduire les émissions futures, une subvention pour le carbone pourrait réduire les émissions passées.

Statistiques

En 2020, selon l'Institut de l'économie pour le climat (I4CE), 47 régions, pays ou groupements de pays, qui représentent ensemble 60 % du PIB mondial, disposent d'un prix du carbone. Les revenus générés par les taxes et les marchés carbone de la planète ont fortement augmenté : tirés à 52 % des taxes et à 48 % des marchés de quotas, ils ont atteint 56,8 milliards $ en 2020, contre 48 milliards $ en 2019, et moins de 17 milliards $ en 2016. Ces montants restent très faibles au regard des subventions aux énergies fossiles qui s'élèvent « encore a minima à 450 milliards de dollars » en 2020. Les prix du carbone vont de moins d'un dollar par tonne d'équivalent CO2 en Ukraine à 142 dollars en Suède ; près de la moitié des émissions régulées sont couvertes par un prix inférieur à 10 dollars, alors que le consensus scientifique estime que pour atteindre « le plein effet d'incitation », il faut qu'il soit compris entre 40 et 80 dollars par tonne. Au 1er janvier 2021, l'Allemagne a instauré un système national d'échanges de quotas pour les émissions de CO2 qui ne sont pas couvertes par le mécanisme européen. En juillet 2021, la Chine a lancé son marché carbone interne, devenu le plus grand au monde devant celui de l'UE[14].

En 2015, 38 pays et 23 villes, états, régions ou provinces ont fixé un prix au carbone ou s'apprêtent à le faire. C’est trois fois plus que dix ans auparavant ; on peut citer en particulier le marché de quotas de la Californie, qui est relié à celui du Québec et bientôt à celui de l'Ontario, et le marché de la Chine, mis en place dans 7 provinces avant d'être généralisé à l’ensemble du pays en 2016[7]. Ces collectivités représenteraient 12 % des émissions de gaz à effet de serre mondiales, mais les prix de la tonne de CO2 fixés par ces collectivités sont de 1 dollar à 130 dollars avec près de 85 % des émissions couvertes par un prix à moins de 10 €/tonne, prix trop bas selon les modèles économiques pour ne pas dépasser 2 °C de hausse de températures en 2100 : 75 €/tonne serait un minimum pour les pays développés et 35 €/t pour les pays en développement ; pour éviter - selon les modèles - de 2,8 à 5,6 gigatonnes d'émissions de CO2 en 2030[15].

L'OCDE a publié pendant la COP21 une étude sur les prix du carbone pratiqués dans 41 pays : les 34 pays membres de l'OCDE plus la Chine, l'Inde, la Russie, le Brésil, l'Argentine, l'Indonésie et l'Afrique du Sud ; ces pays regroupent 80 % de la consommation mondiale d'énergie ; l'étude recense les émissions de CO2 dues à l'utilisation des énergies fossiles et de la biomasse et évalue la « taxe carbone effective », c’est-à-dire la somme des taxes carbones, des taxes spécifiques sur l’énergie (droits d’accise sur la consommation d’énergie et autres taxes à l’exclusion de la TVA) et les prix des permis d’émission de CO2 échangés sur un marché. Les résultats montrent que 60 % des émissions de CO2 ne sont sujettes à aucune taxe, 30 % ont un taux compris entre zéro et 30 € tandis que seulement 10 % ont un taux supérieur à 30 €. En excluant les émissions liées au transport routier, la taxe carbone est nulle pour 70 % des émissions et 96 % des émissions sont soumises à une taxe de moins de 30 € la tonne. Dans le transport routier, 46 % des émissions de CO2 sont tarifées au-dessus de 30 € la tonne[16].

Campagnes sur le prix du carbone en vue de la COP21

La thématique du prix du carbone réapparaît avec force à l'approche de la conférence de Paris de 2015 sur le climat (COP21).

Carbon Pricing Leadership Coalition

En , la Banque Mondiale, le Forum économique mondial (Forum de Davos), et une série d'institutions internationales et d'associations ont lancé la Carbon Pricing Leadership Coalition (Coalition de décideurs pour la mise en œuvre du prix du carbone) à l'occasion du sommet des Nations unies sur le climat à Lima (COP20)[17]. Lors du sommet organisé par le secrétaire général des Nations unies à New-York en , 74 états, 23 juridictions infranationales et plus de mille entreprises ont alors apporté leur soutien au projet de fixation d'un prix du carbone[18] - [19].

Propositions d'économistes

- selon la Caisse des Dépôts, le nouvel accord (COP21) ne visera pas à fixer un prix du carbone international : en revanche, il devra, pour être un succès, faciliter sur le long terme l’émergence de signaux économiques nationaux, régionaux ou sectoriels pour inciter les décideurs publics et privés à réaliser leur transition écologique et énergétique et pour financer leurs actions ; un système de comptabilisation des émissions de GES pour tous les États, harmonisé à l’échelle internationale, sera indispensable ; il devra s’appuyer sur les acquis de la CCNUCC ; pour permettre le développement de signaux-prix carbone nationaux, régionaux voire sectoriels, l’accord de Paris devra accorder de la flexibilité aux États quant au choix des instruments économiques à mobiliser pour parvenir à atteindre leurs objectifs de réduction de GES ; l’accord de Lima indique ainsi la possibilité d’utiliser des mécanismes de marché complémentaires aux actions nationales ; la reconnaissance mutuelle des efforts de chaque État pourra favoriser à plus long terme la convergence de l’utilisation de certains instruments économiques tels que le prix du carbone[4].

- une tribune libre de Jean Tirole et Christian Gollier (École d'économie de Toulouse), parue dans Le Monde, rappelle les bases de la doctrine économique classique[n 2]. Les auteurs déplorent que lors de la conférence de Copenhague de 2009, l'idée d'un prix mondial du carbone ait été abandonnée et que la convention-cadre sur le changement climatique de l'ONU se soit transformée en une chambre d'enregistrement de promesses d’efforts à venir pour lutter contre le réchauffement ; ce mécanisme d’engagements volontaires, que les auteurs qualifient ce processus de « course de lenteur », sera certainement confirmé à Paris. Pour eux, l'idéal serait une taxe carbone combinée avec un Fonds vert pour aider les pays en développement. Mais ceci étant politiquement irréaliste, ils préconisent un système de marché de permis d’émission, dans lequel une organisation multilatérale attribuerait aux pays participants, ou leur vendrait aux enchères, des permis échangeables ; un tel marché permettrait de définir un prix du carbone unique au niveau mondial ; des mesures en faveur des pays en voie de développement pourraient être mises en place par de simples attributions gratuites de permis ; deux types de sanctions pourraient être envisagées : l’Organisation mondiale du commerce devrait traiter le refus de mettre le même prix que les autres sur le carbone comme une pratique de « dumping » entraînant des sanctions ; et une insuffisance de permis à la fin de l’année serait valorisée au prix de marché et s’ajouterait à la dette publique du pays concerné ; dans le même esprit, les états non signataires devraient être pénalisés par le biais de taxes prélevées aux frontières et gérées par l’OMC[20].

- une note de politique de Michel Aglietta et Étienne Espagne, du CEPII, propose pour l'application du paquet climat-énergie un outil pour gérer la transition vers un prix élevé du carbone : en effet toute augmentation forte et soudaine du prix du carbone aurait un impact majeur et politiquement insoutenable sur le reste de l'économie ; il est donc nécessaire de parvenir à créer une distinction transitoire entre le prix du carbone appliqué au stock existant de capital et le prix du carbone appliqué aux nouveaux investissements à bas carbone ; ceci peut être réalisé en utilisant un prix du carbone notionnel élevé pour fixer une valeur d'actif du carbone évité par les nouveaux investissements (« actif carbone ») ; ces actifs, certifiés par des agences indépendantes, seraient acceptés en remboursement par les banques avec la garantie de la Banque centrale européenne ; ceci éviterait une trop forte dépréciation des capitaux existants tout en envoyant un « signal-prix » pertinent aux investisseurs bas-carbone. Dans une seconde étape, des mesures fiscales assureraient que le prix du carbone converge vers la valeur notionnelle, générant ainsi des revenus permettant le rachat de la dette carbone détenue par les banques, garantissant la neutralité budgétaire finale du processus[21].

- En , le rapport « Mobiliser les financements pour le climat » rédigé par Pascal Canfin et Alain Grandjean sur commande du président de la république française suggère l'établissement d'un « corridor carbone » avec un prix minimum de 15 à 20 $/tonne CO2 avant 2020 et un prix cible de 60 à 80 $/tonne CO2 en 2030/2035 ; les pays rejoignant de manière volontaire ce corridor carbone s’engageraient à assurer le suivi des initiatives prises pour mettre en place le signal prix carbone ; ce dispositif allie la souplesse nécessaire pour permettre à chaque pays de l'adapter à sa situation particulière, et la clarté d'un signal-prix explicite et mondial fournissant aux investisseurs l'éclairage indispensable pour l'orientation de leurs décisions d'investissement[22].

- En , Vincent Champain, président de l'Observatoire du long terme, conteste l'idée d'un prix unique du carbone, car la dépendance aux gaz à effet de serre varie fortement : 650 grammes de CO2 par dollar de revenu national en Chine, 340 aux États-Unis, 210 en Allemagne ou 140 en France ; de plus, un prix unique ne distingue pas les pays développés,dont l’industrialisation a causé une part significative du stock actuel de gaz à effet de serre, et les pays en voie de développement, qui revendiquent un « droit de tirage » équivalent. Enfin, ce prix présente à la fois un impact « incitatif » (en incitant au développement de technologies bas carbone) et un impact « punitif » (en poussant à la réduction, voire à la fermeture, de secteurs émetteurs). Il préconise donc de séparer d’une part, la définition par des experts d'une valeur de référence carbone, qui permet d’informer chacun sur la valeur mondiale de ce que devrait coûter à long terme une tonne de CO2, et d’autre part, la mise en place des prix carbone différenciés qui donnent des signaux économiques, incitatifs ou punitifs, poussant entreprises et ménages à émettre moins, décision politique qui définit l’effort demandé à chaque pays et chaque secteur économique[23].

- En , la Commission de haut niveau sur le prix du carbone issue de la COP 22 et composée d’économistes internationalement reconnus issus de tous les continents sous la présidence de Nicholas Stern et Joseph E. Stiglitz publie un rapport affirmant qu'une réduction efficace des émissions de gaz a effet de serre ne peut se faire sans donner un prix au carbone. La commission préconise une fourchette de prix explicite d'au minimum 40-80 $/t CO2 en 2020 et de 50-100 $ en 2030, à condition que des politiques d'accompagnement favorables soient mises en place. Les prix peuvent être différents selon les pays, mais doivent rester à l'intérieur de la fourchette, les pays à faible revenu étant autorisés à démarrer à des niveaux inférieurs à 40 $[24] - [25].

Interventions de dirigeants de multinationales

Les dirigeants revendiquent avant tout des signaux économiques clairs et une certaine stabilité du cadre institutionnel et réglementaire ; mais chaque groupe de pression met aussi en avant l'intérêt que présente pour lui la fixation d'un prix du carbone :

- Gérard Mestrallet, président d'Engie (ex-GDF Suez) : « Si nous ne faisons rien, c’est une facture que nous léguerons aux générations futures : le coût du changement climatique est estimé jusqu’à 450 milliards d’euros par an en 2050, selon l’ONU » ; le secteur privé représente plus de 70 % des investissements mondiaux de prévention et de limitation du changement climatique. « Les entreprises ont besoin de visibilité et d’un accord cohérent de long terme pour définir leurs priorités. Mais il leur faut également des signaux de prix clairs pour orienter leur choix en faveur des solutions bas carbone. Ce signal, c’est une généralisation des prix du carbone, c’est-à-dire du prix à payer pour couvrir l’impact sur l’environnement des émissions de gaz à effet de serre. Ce signal est d’autant plus nécessaire que les effets conjugués de la baisse du cours des énergies fossiles et de la révolution du gaz de schiste orientent aujourd’hui les préférences vers les ressources fossiles, abondantes et compétitives, au risque de compromettre les engagements internationaux de réduction des gaz à effet de serre. Généraliser les mesures de tarification du carbone, auxquelles se rallie un nombre croissant d’États, comme la Chine, le Brésil, le Mexique, l’Afrique du Sud et la Corée du Sud ; rechercher de la flexibilité et coordonner les initiatives nationales, ce qui plaide pour des systèmes de marché aujourd’hui présents dans 35 pays ; réparer sans attendre le marché européen des émissions de carbone »[26] ;

- Six majors pétrolières européennes ont appelé « à donner un prix au carbone , afin de se détourner des options les plus émissives, et d'apporter la visibilité nécessaire pour dynamiser les investissements dans les technologies bas carbone et les ressources les plus pertinentes au rythme adéquat » , dans un communiqué commun des dirigeants de Total, Shell, Statoil, BP, Eni et BG Group. Les pétroliers « préfèrent un prix du CO2 qui répartisse la contrainte en la faisant d’abord peser sur les centrales au charbon plutôt qu’une approche qui durcirait les normes d’émissions sur ses principaux clients que sont les constructeurs automobiles ». Patrick Pouyanné, directeur général de Total, évalue autour de 40 dollars la tonne de CO2 le point d’équilibre entre gaz et charbon pour produire de l’électricité ; quant à la technologie émergente de capture et stockage du carbone (CCS), elle nécessiterait un prix de 80 à 100 dollars la tonne pour être rentable[27].

Appels d'élus nationaux et de collectivités

En 2015, une alliance de chefs d'État, représentants de villes et provinces, soutenue par des dirigeants de grandes entreprises et encouragée par la Banque mondiale, le FMI, et l'OCDE, exhortent les pays et les entreprises du monde à fixer un prix carbone, ce que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international (FMI) considèrent comme un pas en avant selon un communiqué du [15].

Un "panel pour un prix carbone" est lancé par Jim Yong Kim (président de la Banque mondiale) et Christine Lagarde (directrice générale du FMI) rapidement rejoints par Angel Gurria (secrétaire général de l'OCDE)[15]. Dans ce cadre, en octobre (6 semaines avant la COP 21), François Hollande, la chancelière Angela Merkel, la Présidente chilienne Michelle Bachelet, le Président philippin Benigno Aquino III, le Mexicain Enrique Peña Nieto, le Premier ministre éthiopien Haile Mariam Dessalegn, le gouverneur de Californie Jerry Brown et le maire de Rio de Janeiro Eduardo Paes ont conjointement lancé un appel pour un prix carbone. Le groupe Engie, et CalPERS (fonds de pension des fonctionnaires de Californie), Mahindra (Inde) ou encore Royal DSM soutenant aussi cette initiative, qui promeut à la fois le marché carbone et la taxe carbone qui cohabitent déjà dans certains pays, mais à des niveaux souvent très insuffisants (de 1 dollar à 130 dollars en 2015, selon les pays ou selon les instruments financiers)[15], même si le nombre d'instruments installés ou programmés sur le prix carbone « a pratiquement doublé depuis 2012, atteignant une valeur marchande globale proche de 50 milliards de dollars »[28].

Prix interne du carbone fixé par des entreprises

Convaincues que le prix du carbone est destiné à s'imposer, malgré des hésitations au niveau international et le peu d'efficacité des dispositifs existants, quelques grandes entreprises internationales se préparent à l'évolution des réglementations[29].

En , pour l'ouverture de la COP 22 à Marrakech, elles étaient ainsi plus de 500 à avoir mis en place un « prix carbone interne », sous diverses formes, pour se rendre plus résilientes dans le cadre de la transition énergétique.

- Certaines, comme Veolia[30], se dotent d'un « prix directeur », ou « shadow price », une valeur appliquée aux émissions de gaz à effet de serre générées par les divers projets et intégrée aux décisions d'investissement et calculs des taux de retour sur investissements (comme on le fait déjà pour le prix du pétrole) afin de décourager les choix les plus « carbonés » ; c'est le cas également de Suez et Engie, qui, sous la pression des ONG, ont décidé d'arrêter d'investir dans le charbon[30] ;

- d'autres appliquent une sorte de « taxe interne volontaire » (comme la Société générale ou LVMH[30]) pour réduire leurs émissions tout en finançant leur transition énergétique ; c'est le cas de la Société générale et de la Poste[31].

- D'autres encore (comme Saint-Gobain, Carrefour ou Engie en 2016) testent différents montants pour valider des hypothèses, ou pour s'adapter à différentes situations géographiques[30].

En France, selon une enquête de l'Institut Montaigne publiée en novembre 2021, les grandes entreprises françaises situent à 60 € par tonne en moyenne le prix interne du carbone qu'elles sont prêtes à instituer ou appliquent déjà pour leurs décisions d'investissement ; selon les entreprises, ce prix varie entre 30 € et 150 € par tonne. Dans le monde, selon un rapport publié au printemps 2021 par le CDP, un centre international d'études et de réflexion, plus de 2 000 entreprises sont prêtes à mettre en œuvre un prix interne du carbone, si elles ne l'ont déjà fait, contre 1 400 en 2017[32].

Notes et références

Notes

- Rappel : le mécanisme de développement propre consiste à utiliser des crédits carbone générés par des projets de réduction des émissions réalisés dans les pays en développement pour compenser les volumes d’émission excédentaires des industriels européens ; certaines entreprises auraient ainsi vendu leurs quotas distribués gratuitement pour acheter des crédits moins chers issus de projets pas toujours sérieux.

- le changement climatique relève de la gestion d’un « bien commun » à l’échelle mondiale ; à long terme, l’humanité bénéficierait massivement d’une coopération internationale sur le climat ; malheureusement, chaque pays est fortement incité à laisser aux autres la charge de réduire les émissions de gaz à effet de serre ; l’approche consensuelle chez les économistes pour résoudre ce problème de « passager clandestin » consiste à imposer un prix uniforme sur les émissions ; une telle stratégie incite les pollueurs à engager tous les efforts de réduction des émissions dont les coûts sont en deçà de ce prix.

Références

- La “ Stern Review ” : l’économie du changement climatique - Note de synthèse, Archives du gouvernement britannique.

- Que signifie « donner un prix au carbone » ?, Banque mondiale, 11 juin 2014.

- Donner une valeur à l’environnement, revue du Commissariat général au développement durable, décembre 2010 (voir pages 47 et 49).

- ClimaScope - Comprendre les enjeux de Paris Climat 2015 #COP21, CDC-Climat Recherche, avril 2015.

- Urgence pour la réduction des émissions de méthane, Benjamin Dessus, Encyclopédie du développement durable.

- Le Commerce d’émissions, site UNFCC.

- « Donner un prix au carbone ? », sur Cité des sciences et de l'industrie, (consulté le ).

- ministère de la Transition écologique et solidaire (2018) Prix du carbone, publié le 17 déc. 2018, consulté le 11 septembre 2019

- DICOM-CGDD/DEP (2016)LE PRIX DU CARBONE ; Levier de la transition énergétique ; DICOM-CGDD/DEP/15280-3 – Août 2016

- BatiActu (2016) COP21: une mission sur le prix du carbone pour orienter les investissements S.C. le 04/04/2016

- (en) It's Official: Atmospheric CO2 Just Exceeded 415 ppm For The First Time in Human History, ScienceAlert, 13 mai 2019.

- Werner et al., https:://doi.org/10.1088/1748-9326/aabb0e Biogeochemical potential of biomass pyrolysis systems for limiting global warming to 1.5 °C, IOPscience, 17 avril 2018.

- (en) Estimated social cost of climate change not accurate, Stanford scientists say, Stanford news, 12 janvier 2015.

- Taxes, quotas : la tarification du carbone progresse fortement dans le monde, Les Échos, 21 octobre 2021.

- Fabrégat, Sophie (2015) Des chefs d'États s'unissent pour lancer un appel mondial pour un prix carbone ; plusieurs chefs d'État, dont François Hollande et Angela Merkel, des élus de collectivités territoriales et des dirigeants d'entreprises ont rejoint l'initiative pour un prix carbone lancée par la Banque mondiale et le FMI, avec l'OCDE., CLIMAT Actu-Environnement, publié le 20 octobre 2015.

- « Un prix du carbone plus élevé est nécessaire pour lutter efficacement contre le changement climatique », sur OCDE, (consulté le )

- (en) , Carbon Pricing Leadership Coalition, 22 septembre 2014.

- (en)We Support Putting a Price on Carbon, Banque mondiale, septembre 2014.

- (en)Who We Are, Carbon Pricing Leadership Coalition, 2015.

- Pour un accord efficace sur le climat, Le Monde, 4 juin 2015.

- (en)Financing energy and low-carbon investment: public guarantees and the ECB, CEPII.

- Mobiliser les financements pour le climat - Une feuille de route pour financer une économie décarbonée, juin 2015.

- Le mirage du prix unique du carbone, Les Échos, 15 octobre 2015.

- « Publication du rapport Stern-Stiglitz, un document de référence sur la tarification du carbone », sur carbone4.com, (consulté le ).

- (en) « Report of the High-Level Commission on Carbon Prices », sur carbonpricingleadership.org, (consulté le ).

- Le prix du carbone, une boussole pour les entreprises, Le Monde, 16 avril 2015.

- Six pétroliers demandent un prix « ambitieux » du carbone, Les Échos, 1er juin 2015.

- étude publiée mi-octobre 2015 par le projet de recherche international New climate economy.

- Thomas Blosseville, « Guide pratique : tout sur le prix interne du carbone », sur environnement-magazine.fr, (consulté le ).

- Dominique Bosmtein ()2016), Carrefour adopte un prix interne du carbone, Environnement-magazine, 17/11/2016

- Prix du carbone : les entreprises anticipent, latribune.fr, 12 novembre 2016.

- Prix interne du carbone : les entreprises françaises se laissent séduire, Les Échos, 4 novembre 2021.

Voir aussi

Articles connexes

- Protocole de Kyoto

- COP21

- Taxe carbone

- Système communautaire d'échange de quotas d'émission

- Finance du carbone

- Unités de Réduction Certifiée des Émissions (URCE)

- Taxe carbone en France

- Crédit-carbone

- Marché d'échange volontaire

- Marché du carbone

- Bourse du carbone

- Énergie renouvelable

- Technologies vertes

- Application conjointe

- Mécanisme de développement propre

- Certificat d'économie d'énergie

- Négociant en carbone

- REDD

- Économie de l'environnement